Vergangene Semester

Wintersemester 2023/24

Projekt

Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik 3. FS, B.Sc. Arch. 5. Fachsemester

Seminar

Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik

Vorlesung

Zielgruppe: B.Sc. Architektur, B.Sc. Urbanistik

Vorlesung

Zielgruppe: M.Sc. Architektur 1. FS, M.Sc. Urbanistik 1. FS

Ringvorlesung

Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik

Sommersemester 2023

Bewerbung für Thesisarbeiten und freie Projekte

Unsere Professur wird im Laufe des Sommersemesters neu besetzt. Aus diesem Grund bieten wir keine eigenen Thesisentwürfe an. Bewerbungen für Thesen zu eigenen Themen oder freie Projekte sind jedoch auf jeden Fall möglich, wir freuen uns über Ihre Themenvorschläge. Als mögliche wissenschaftliche Themen schauen Sie gerne untenstehende Vorschläge an (Vorschläge folgen). Wir bitten darum eigene Themen vor der Bewerbungsfrist mit Mitarbeitenden des Lehrstuhls vorzubesprechen und abzustimmen. Kontaktieren Sie uns gerne ebenfalls bei Interesse an einem der vorgeschlagenen wissenschaftlichen Themen.

Die Betreuung/Begutachtung von Thesen oder freien Projekten durch Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier ist bis Ende des Sommersemesters garantiert, gerne kann aber dafür auch die Nachfolgerin Prof. Dr. Daniela Spiegel gewählt werden. Kirsten Angermann und Christine Dörner bleiben zudem als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Professur.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen (bestenfalls nach einer Vorbesprechung dazu, s.o.) bis zum 15.03.2023 per E-Mail als pdf an Susann Zabel, susann.zabel[at]uni-weimar.de (Sekretariat). Zur Bewerbung bitte Lebenslauf, Kurzportfolio (max. 3 Projekte) und ein kurzes Motivationsschreiben einreichen, sowie ein kurzes Exposé/Abstract zum Thema. Bitte nicht vergessen, sich zudem im Online-Portal der Fakultät einzutragen und gleichzeitig den Antrag auf Zulassung zur Thesis im Prüfungsamt bei Frau Schneider einzureichen.

Die Auswahl durch die Professur erfolgt bis spätestens 22.03.2023.

Vorlesung

Zielgruppe: B.Sc. Architektur, B.Sc. Urbanistik

Seminar

Zielgruppe: B.Sc. Architektur

Seminar

Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik, 2. FS. Möglich auch für Studium Generale und B.Sc. Infrastruktur und Umwelt

Blockseminar

Zielgruppe: B. Sc. Architektur, M.Sc. Architektur

Studentisches Bauhaus.Modul

Zielgruppe: Architektur B.Sc. & M.Sc., Urbanistik B.Sc. & M.Sc.

Bauhaus.Modul

Zielgruppe: Die Veranstaltung steht im Rahmen der »Bauhaus.Module« allen Bachelor- und Masterstudierenden der Fakultäten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien offen.

Bauhaus.Modul

Zielgruppe: Die Veranstaltung steht im Rahmen der »Bauhaus.Module« allen Bachelor- und Masterstudierenden der Fakultäten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien offen.

Bauhaus.Modul

Zielgruppe: Die Veranstaltung steht im Rahmen der »Bauhaus.Module« allen Bachelor- und Masterstudierenden der Fakultäten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien offen.

Ringvorlesung

Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik

Wintersemester 2022/23

Angebotene Thesisthemen im Wintersemester 2022/23 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte

Vorlesung

Zielgruppe: B.Sc. Architektur 1. FS, B.Sc. Urbanistik

Projekt

Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik 3. FS, B.Sc. Arch. 5. Fachsemester

Vorlesung

Zielgruppe: M.Sc. Architektur 1. FS, M.Sc. Urbanistik 1. FS

Exkursion

Zielgruppe: Bachelor Architektur und Bachelor Urbanistik ab 4. Fachsemester, Master Architektur und Urbanistik

Sommersemester 2022

Angebotene Thesis-Themen im Sommersemester 2022 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte

Vorlesung

Zielgruppe: BA Architektur, BA Urbanistik

Seminar

Zielgruppe: B. Sc. Architektur

Seminar

Zielgruppe: BA Urbanistik, 2. FS

Entwurf

M.Sc. Architektur, B.Sc. Architektur (5. FS und höher)

Exkursion

Zielgruppe: M.Sc. Architektur und Urbanistik, B.Sc. Architektur und Urbanisitk (5. FS und höher)

Wintersemester 2021/22

Angebotene Thesis-Themen im Wintersemester 2021/22 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte

Zielgruppe: Bachelor

Angebotene Thesisthemen im Wintersemester 2021/22 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte

Zielgruppe: Master

Vorlesung

Zielgruppe: B.Sc. Architektur 1. FS, B.Sc. Urbanistik

Projekt

Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik 3. FS

Seminar

Zielgruppe: B.Sc. Architektur u. B.Sc. Urbanistik je ab 5. FS, M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik

Vorlesung

Zielgruppe: M.Sc. Architektur 1. FS, M.Sc. Urbanistik 1. FS

Ringvorlesung

Zielgruppe: MA Architektur und Urbanistik

Sommersemester 2021

Übersicht über angebotene Thesis-Themen im Sommersemester 2021 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte

Vorlesung

Zielgruppe: B.Sc. Architektur, B.Sc. Urbanistik

Seminar

Zielgruppe: B.Sc. Architektur

Seminar

Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik, 2. FS.

Seminar

Zielgruppe: B.Sc. I M.Sc. Architektur und Urbanistik

Seminar

Zielgruppe: Master Architektur, Urbanistik, European Urban Studies, IUDD

Bachelor im höheren Semester können bei Interesse teilnehmen

Ringvorlesung

Zielgruppe: MA Architektur und Urbanistik

Bauwerkstatt

Zielgruppe: BA & MA Architektur

Übung

Zielgruppe: M.Sc. Architektur

Projekt

Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik, maximal 15 Teilnehmende

Wintersemester 2020/21

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Projekt

Denkmalensemble(s) - Möglichkeiten, Grenzen und Alternativen im Umgang mit dem städtebaulichen Erbe

Master Vorlesung

Denkmalpflege und Heritage Management

Master Seminar

Ähnlichkeitserzeugung in der Architektur

Master Thesis

Sommersemester 2020

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne

Bachelor Seminar

Einführung in die Denkmalpflege

Master Seminar

Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"

Master Projekt

Den Kyffhäuser zurückerobern. Konzepte und Projekte für einen aufgeklärten Tourismus

Master Thesis

Wintersemester 2019/20

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Projekt

Master Vorlesung

Denkmalpflege und Heritage Management

Master Seminar

Sizilien: Drei Jahrtausende Baukultur transkulturell

Master Thesis

Sommersemester 2019

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne

Bachelor Seminar

Master Seminar

Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"

60plus Icomos Wettbewerb Verkehrsbauten

Master Projekt

Barfüsserkirche Erfurt: Weiterbauen an der Ruine

Master Thesis

Wintersemester 2018/19

Bachelor Vorlesung

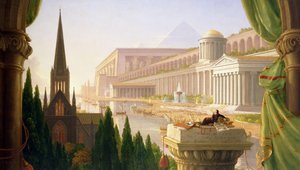

Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Projekt

» WALK THIS WAY! Ein Audio-Spaziergang für das Bauhaus-Jahr.

» Holzdorf - historische Spuren identifizieren, analysieren, bewerten.

Master Vorlesung

Denkmalpflege und Heritage Management

Master Seminar

Filling the gaps - Forschungsseminar zur regionalen DDR-Architektur

Master Seminar

Ringvorlesung "Identität und Erbe"

Master Workshop

Sommersemester 2018

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne

Bachelor Seminar

Bachelor Thesis

Kulturhaus Kohlekraftwerk Erfurt

Master Seminar

Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"

Master Projekt / Thesis

Wintersemester 2017/18

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Projekt

Industriekultur in Thüringen: Bestand, Bewertung, Potentiale

Bachelor Thesis

Ein Entwurfskonzept für die Scheune ohne Dach, Schloss Neuenburg: Entwurf

Master Vorlesung

Denkmalpflege und Heritage Management

Master Seminar

Sommersemester 2017

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne

Bachelor Seminar

Buchenwald-Spuren – Diskurs und Konzeption zur Vermittlung

Bachelor Thesis

Bahnhof Hettstedt / Kupferkammerhütte (Mansfelder Bergwerksbahn)

Master Seminar

»60plus XXL« – Plädoyers für die großformatige Spätmoderne

Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"

Master Projekt

»Ein Gespenst geht um…« – Auf den Spuren des Kommunismus in Weimar

Master Thesis

Wintersemester 2016/17

Bachelor Vorlesung

Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Seminar

Historische Baustoffe und Baukonstruktion im Detail

Bachelor Entwurf

Buchenwald in Weimar – Spurensuche im Stadtraum

Bachelor Thesis

Leergut reused. Konversion gewerblich-industrieller Brachen in Erfurt

Ensembles der Spätmoderne – Inwertsetzung und Bewahrung

Master Vorlesung

Sommersemester 2016

Bachelor Vorlesung

Architektur- und Baugeschichte, Teil 2

Bachelor Seminar

Case Study Houses – Entwerferische und energetische Lösungen beim Bauen im Bestand

Stadt als Denkmal

Bachelor Thesis

Weiterbauen im Ensemble. Studentischer Wettbewerb Messeakademie 2016

Master Seminar

2700 Years of History - Understanding the urban layers of Naples

Bauwerkstatt Moderne – Planerische Interventionen am Baubestand in Halle-Neustadt

Ein Semester „im Holz“ - das Dachwerk als Quelle der historischen Bauforschung

Zollstock, Tachymeter oder Laserscanner? – Bauaufnahme im Kloster Anrode, Thüringen

Master Projekt

Weiterbauen im Ensemble. Studentischer Wettbewerb Messeakademie 2016

Master Thesis

Weiterbauen im Ensemble. Studentischer Wettbewerb Messeakademie 2016

Wintersemester 2015/16

Bachelor Vorlesung

Architektur- und Baugeschichte, Teil 1: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Seminar

NEW ORDER. Die Großsiedlung im Film.

Bachelor Entwurf

Was bleibt von Halle-Neustadt? Deutungskonflikte, Wertekonzepte, städtebauliche Denkmalpflege

Bachelor Thesis

Im Saaletal – Revitalisierung von Bauten im Camburger StadtkernErsatzneubau am Alten Rathaus, Euerbach (Unterfranken)Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten

Master Vorlesung

Denkmalpflege und Heritage Management

Master Seminar

Von der Bauforschung zum Entwurf. Einblicke in die Untersuchungen und denkmalpflegerischen Planungen zum Residenzschloss Weimar (in Weiterführung der Kooperation mit der Klassik Stiftung Weimar)

Romanische Dachwerke - ein Semester „im Holz“

Master Projekt

Erholung ohne Ende – Denkmalpflegerischer Wert und stadträumliche Effekte des Massentourismus

Master Thesis

Revitalisierung des Mainzer Hofes, Treffurt

Nach dem Brand der Viehauktionshalle – Konzepte für ein historisch vielschichtiges Areal in Weimar

Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten

Sanieren mit System

Denkmalpflegerische Zielstellung für einen verschwundenen Garten

Sommersemester 2015

Bachelor Thesis

» Im Saale-Tal – Revitalisierung von Bauten im Camburger Stadtkern

» Weiterbauen – Atelierhaus Peter Keler, Bad Berka

» Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten

Master Seminar

» Pyramiden, Pavillons und Portale – Schloss- und Museumseingänge als (Um)Bauaufgabe

» Wissenschaftliches Arbeiten

» Zollstock, Tachymeter oder Laserscanner? – Bauaufnahme

Master Projekt

» Stadt – Schloss – Portal. Ein neues Entrée für das Residenzschloss Weimar

» Denkmal Halle-Neustadt

Master Thesis

» Stadt – Schloss – Portal. Ein neues Entrée für das Residenzschloss Weimar

» Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten

Freies Projekt

» Bauwerkstatt Schloss Bedheim

Weitere Informationen zu den einzelnen Themen erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte.

Wintersemester 2014/15

Bachelor Entwurf

» Verdrängt – Die Saalecker Werkstätten und die Kulturlandschaft Naumburg / Bad Kösen

Bachelor Thesis

» Rekonstruktion öffentlicher Räume am Beispiel der Weimarer Innenstadt

» Ersatz Neubau – Ergänzung des Schleiermacherhaus-Ensembles in Berlin

Master Seminar

» Welche Moderne? – Nachdenken über eine Epoche, ein Lebensgefühl, Architektur ...

Master Thesis

» Rekonstruktion öffentlicher Räume am Beispiel der Weimarer Innenstadt

» Das Neue trifft auf das Alte – Fallstudien zu Planung und Umbau von DDR-Städten

» Weiterbauen. Ergänzende Interventionen an der Klosterkirche Thalbürgel

Weitere Informationen zu den einzelnen Themen erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte.

Sommersemester 2014

Bachelor Entwurf

» Historische Quartiere für die Zukunft - Bauen im Kontext historischer Stadtquartiere

Bachelor Thesis

» Historische Quartiere für die Zukunft - Bauen im Kontext historischer Stadtquartiere

» Humboldt-Gymnasium, Weimar-West

» Planungen für das sozialistische Stadtzentrum von Erfurt

» Vorhangfassaden der DDR-Moderne

Bachelor & Master

» Bauwerkstatt Schloss Bedheim

Master Seminar

» Rekonstruktion? Zwischen Denkmalpflege und Neubau. Das Beispiel Weimar

Master Projekt

» Urlaub für alle - Zur Genese und Entwicklung sozialtouristischer Architektur

Master Thesis

» Historische Quartiere für die Zukunft - Bauen im Kontext historischer Stadtquartiere

» Planungen für das sozialistische Stadtzentrum von Erfurt

Wintersemester 2013/14

Endpräsentation Thesis WS 2013/14

Die öffentlichen Endpräsentation der am Lehrstuhl entstandenen Abschluss-Arbeiten finden am 3.2., 5.2. und 7.2.2014 jeweils im Raum 108 des Hauptgebäudes, Geschwister-Scholl-Straße 8a, statt. Die genauen Termine finden Sie in der nachfolgenden Übersicht.

| Bearbeiter | Thema | Uhrzeit |

|---|---|---|

| Analyse | 08.00 – 08.30 | |

| Yang, Fan (BA) | Altenburg | 08.30 – 08.55 |

| Schulze Greve, Johann (BA) | Altenburg | 09.00 – 09.25 |

| Keogh, David (BA) | Altenburg | 09.30 – 09.55 |

| Mende, Annika (BA) | Altenburg | 10.20 – 10.25 |

Detsch, Nora (BA) | Altenburg 1 | 10.30 – 11.00 |

| Walecki, Friederike (BA) Benjamin, Katharina (BA) | Altenburg 2 | 11.15 – 11.55 |

| Bearbeiter | Thema | Zweitgutachter | Zeit |

|---|---|---|---|

| Külbel, Dorothea (MA) Schiecke, Liesa (MA) | Teichplatz/Theaterplatz1 | Prof. Stamm-Teske | 09.00-10.00 |

| Höring, Mareile (BA) | „Abgehängt?“ | 10.05 – 10.35 | |

| P a u s e | 10.35 – 11.05 | ||

| Shang, Jia (MA) | Zeughof | Prof. Rudolf | 11.05 – 11.45 |

| Heidecke, Andrea (MA) | Altes Hufeland-Klinikum, Weimar | Prof. Schönig | 11.50 – 12.30 |

| Mittagspause | 12.30 – 13.30 | ||

| Lausch, Frederike (MA) | HAB Weimar 1980er Jahre | Prof. Weizman | 13.30 – 14.15 |

| Ho, Nguyet Thu Phuong (BA) | Denkmalpflege in der Altstadt von Hanoi | 14.20 – 14.50 | |

| Hotka, Ray (MA) Slimane, Lilia Bel Hadj (MA) Bergt, Maxi (MA) | Kirchen Kyffhäuserkreis | Prof. Welch-Guerra | 16.15 - 17.45 |

| Szamborzki, Alexander (MA) | Zeughof | Prof. Gumpp | 17.50 – 18.30 |

| Bearbeiter | Thema | Zweitgutachter | Zeit |

|---|---|---|---|

| Rasch, Franziska (BA) | Denkmalpflege im ländlichen Raum | 09.25-09.55 | |

| Straube, Ulrike (MA) | Schulerweiterung | Prof. Nentwig | 10.00 – 10.40 |

| Schulze, Shabnam (MA) | Kunstblumenfabrik in Sebnitz | Prof. Nentwig | 10.45 – 11.25 |

| Ruhl, Mariana | Schloss Köstritz | Dr. Gyimothy | 11.30 – 12.10 |

Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen.

Bachelor Vorlesung

» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Entwurf

» Abgehängt? Bahnhöfe in Thüringen

Bachelor Thesis

» Altenburg, Johannisstraße 16 bis 18.Umnutzung dreier Bürgerhäuser für Mitarbeiter des Klinikums Altenburg

Seminar Master Urbanistik

» Buchenwald als städtebauliches Denkmal? Erkundungen zwischen Stadt und Gelände

Seminar Urbanistik

» "Urban traces of violence"

Seminar Master Architektur

» Neapel in Schichten - Napoli stratificata

Master Vorlesung

» Denkmalpflege und Heritage Management

Master Projekt

» Zeughof, Weimar. Entwicklungskonzepte für ein innerstädtisches Areal im Wandel

Master Thesis

» Freies Thema

Sommersemester 2013

Bachelor Entwurf

» Industriedenkmale Erfurt - Wohnen und Arbeiten im Speicher

Bachelor Vorlesung

» Architekturgeschichte I. 2. Teil: Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne

Bachelor Exkursion

» Venedig

Seminar BA-Urbanistik

» Stadt als Denkmal

Bachelor Thesis

» Bauen im Kontext. DDR-Architektur in den Innenstädten

» Dessau - Die unkenntliche Moderne

» Ein Anbau für den Römischen Pavillon, Drackendorfer Park bei Jena

» Die Burg Hausneindorf: künftiger Mittelpunkt des Ortes. / Um- und Nachnutzungskonzepte

» Ein neuer Turm für die Kirche in Markröhlitz. Entwurf

» Das "stille Haus" nebst Scheune, Hof Nr. 21, Nermsdorf, Weimar. Um- & Nachnutzungskonzepte

» Ein Bebauungsplan für das Schießhausgelände in Weimar

» Ausgewählte DDR-Kulturhäuser & -Stadthallen der 60er und 70er Jahre. Denkmale der Ostmoderne?

Master Thesis

» Bauen im Kontext. DDR-Architektur in den Innenstädten

» Das E-Werk in Weimar Bestandsanalyse, Zielvorgaben und Entwurf für eine zukünftige Weiterentwicklung des Areals

Summerschool

» Samarkand/Usbekistan

Wintersemester 2012/13

Master Thesis

» Das klassizistische Herrenhaus Rothspalk in Mecklenburg

» "Neues Bach-Haus" in Weimar

» Buchenwaldplatz mit Ernst-Thälmann-Denkmal

» Entwicklung des Kloster-Quartiers Oberweimar

Master Entwurf

» Neues "Bach-Haus" Weimar

Master Vorlesung

» Denkmalpflege und Heritage Management

Bachelor Thesis

» Ausflugsgaststätte Kornhaus Dessau - Planung eines Gesamtkonzepts und Entwurf eines Kiosk

» Studentisches Wohnen im Welterbe? - Umnutzung der Laubenganghäuser der Siedlung Dessau Törten

» Unkenntliche Moderne: Umnutzungs- & Sanierungskonzept für die DEWOG-Häuser in Dessau

» Das klassizistische Herrenhaus Rothspalk in Mecklenburg

» "Neues Bach-Haus" in Weimar

Bachelor Entwurf

» Industriedenkmalpflege an Beispielen in Erfurt

Bachelor Vorlesung

» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Sommersemester 2012

Bachelor Entwurf

» Konversion der Jugendstrafanstalt Ichtershausen / Thüringen – Studentischer Ideenwettbewerb

Bachelor Thesis

» Konversion der Jugendstrafanstalt Ichtershausen / Thüringen

» Mein Auto - Mein Garten - Mein Balkon

» Ein Gestaltungsleitfaden für den historischen Stadtkern Haldensleben

» Ein Konzept für die Dorfkirche Räbel (Sa.-Anh.)

» Wie füllt man 19.000m² ? - Nutzungskonzept für die KET-Halle Weimar

» Das Ornament der Nachkriegsmoderne - Beton- und Keramikformsteinwände

» Frauenfriedenskirche Frankfurt am Main

» Roland-Kaufhaus in Haldensleben: Altlast oder Potential?

» Der SED-Parteischulkomplex in Erfurt

» Ehemaliges Chausseehaus Süßenborn - Ein Haus auf verlorenem Posten?

Master Seminar

» Kopenhagen: Stadtbaukunst und Wohnungsbau der Moderne

» Magnitogorsk, erster Wohnkomplex

Master Thesis

» Wie füllt man 19.000m² ? - Nutzungskonzept für die KET-Halle Weimar

» Roland-Kaufhaus in Haldensleben: Altlast oder Potential?

» Magnitogorsk, erster Wohnkomplex

» Wettbewerb: Zugewachsen? Denkmalrelevante Spuren in Gärten und Landschaften

Wintersemester 2011/12

Bachelor Vorlesung

» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Bachelor Thesis

» Das klassizistische Herrenhaus Rothspalk in Mecklenburg

» Ein Konzept für die Dorfkirche Räbel (Sa.-Anh.)

» Unkenntliche Moderne - Bauhistorische Untersuchung der DEWOG-Häusern in Dessau

» Umnutzung der Moderne - Ein Informationsort für die Siedlung Dessau-Törten

» Das Ornament der Nachkriegsmoderne - Beton- und Keramikformsteinwände

» Buchenwaldplatz mit Ernst Thälmann-Denkmal

» Die Gartenlaube

Master Projekt

» ROTE SPITZEN // Die Anwesenheit der Abwesenheit

Master Vorlesung

» Denkmalpflege und Heritage Management

Master Thesis / Diplom

Auf Anfrage.

Sommersemester 2011

Vorlesung

» Architekturgeschichte I. 2. Teil: Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne

Seminar

» Rom - die Antike weiterbauen

Thesis BA

» Raumbuch / denkmalpflegerische Bewertung für das Verwaltungsgebäude von Dyckerhoff Zement

» Kirche Allendorf - ein Modellprojekt zur künftigen Nutzung zu großer Kirchenräume » Buchenwaldplatz mit Ernst-Thälmann-Denkmal

» Die Dorfkirchen in den Ortsteilgemeinden der Stadt Weimar. Potentialanalyse unter dem Aspekt des Kulturlandschaftsraumes

» IGA-Architektur. Die Hochbauten auf dem Gelände der Gartenbauausstellung iga'61 in Erfurt

» Ein Entwurf für das Wohnhaus Karlsstraße 14, Weimar

» Umnutzung des ehemaligen Kammergutes Lützendorf, Am Herrenrödchen 2, 3

» Ein Konzept für das Landhaus Süßenborn, Weimar

» Ein Konzept für die ehemaligen Ackerbürgerscheunen, Coudraystraße, Weimar

Thesis MA / Diplom

» Kirche Allendorf - ein Modellprojekt zur künftigen Nutzung "zu großer" Kirchenräume

» Franco-Judaicum und Scola Oecologica, Berkach (Südthür.)

» Quartiersentwicklung am Zeughof, Weimar

Semesterprojekt

» Diversität im Denkmalbereich

Wintersemester 2010/11

Bachelor | Kernmodul

» Das Petersberg-Projekt

Interdisziplinäres Seminar

» Die Mensa in Weimar - Denkmalpflege der Moderne

Sommersemester 2010

Vorlesung

» Architekturgeschichte I. 2. Teil: Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne

Seminar

»Denkmalpflegerische Praxis. Eine Einführung und Übung anhand von aktuellen Beispielen

Semsterprojekt Master / Diplom

» Venedig: Forte Maghera

BA Thesis

» Buchenwaldplatz mit Ernst Thälmann-Denkmal

» Weimar als sozialistische Stadt

» Haldensleben, Weiterbauen in einer Werkssiedlung der 1920er Jahre

» Nachnutzungsstudien für das "Haus zum Mohrenkopf" in Erfurt

» Kartäuser Mühle, Erfurt

» Ein Konzept für das ehemalige Franziskanerkloster Arnstadt

» "Die Entdeckung der Altstadt" seit den 1970er Jahren

Diplomthemen

» Innerstädtischer Funktionswandel - sechs Brachen im denkmalgeschützten Kontext

Wintersemester 2009/10

Vorlesung

» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters

Seminare

» Architektur und Stadt in der niederländischen Malerei

» 1000 Jahre niederländische Architektur

» Denkmalpflegerische Praxis. Eine Einführung und Übung anhand von aktuellen Beispielen

Entwurf

» Bad Langensalza

Freie Entwürfe für Master- und Diplomstudiengang

» Ein Konzept für das Landgut Holzdorf

» August Lehrmann. Stadtbaurat in Weimar 1908 - 1937

» Altstädter Schule - Celle (Architekt: Otto Haesler)

Sommersemester 2009

Vorlesung

» Stadt als Denkmal (Bachelor Urbanistik)

» Architekturgeschichte I. Teil 2

Entwurf

» Empfangsgebäude für das Kloster Memleben

Seminar

» Klassizismus - Architektur um 1800 (Bachelor)

» Fotografische Perspektiven. Neues Bauen in Erfurt (Bachelor)

» Paris in der bildenden Kunst (Master)

» Bauforschung (Master)

» Studentenworkshop in Karlskrona (Bachelor)

Diplom

» Kloster Memleben

Bachelor/Thesis

» Ausstellungskonzeption - Neues Bauen in Erfurt

» Der Innere Neustädter Friedhof in Dresden

» Das Wohnhaus Andreasstraße in Erfurt - Dokumentation und Schadenskartierung

» Die nördliche Marktplatzbebauung in Weimar

» Das Schillermuseum (1984-88) als Anbau an das historische "Schillerhaus"

» Der "Lange Jakob" als Zeugnis der sozialistischen Stadtplanung

» Das Ornament in der zeitgenössischen Architektur

Wintersemester 2008/09

Vorlesung

» Architekturgeschichte I (Bachelor)

» Ringvorlesung - Denkmalpflege (Bachelor)

» StadtArchitektur - Ringvorlesung - Par Example Paris (Master)

Entwurf

» Klosterruine Arendsee

» Krapivna

Seminar

» Denkmalpflege der Moderne. Der Eiermann-Bau in Apolda

» Die Dynamik des Bestands. Zur Baugeschichte und städtebaulichen Denkmalpflege von Paris

Übung

» Paris im Film

Diplom

» Alte Mühle Grimma

» Straßenbahndepot Erfurt

» Schloß Übigau, Dresden

» Altes Seminar in Grimma

» Engelplatz Jena

» Gefängnis in Halle

» Finsterwalde, Markt

» Lichtspieltheater Zwickau