Probelauf / Einführungsprojektmodul

Das Streben nach Perfektion ist ein hochkomplexes und zugleich umstrittenes Phänomen. Als menschliches Leitmotiv ist es tief in den Strukturen kollektiver Konditionierung verankert.

Im Zentrum unserer Arbeit stand die kritische Dekonstruktion zeitgenössischer Perfektionsnarrative.

Die Arbeiten der Erstsemesterstudierenden des Lehramts Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar veranschaulichen ein breit gefächertes Verständnis von Perfektion/en.

Ihre Ansätze brechen die statischen, monolithischen Ideale auf und feiern das Werdende, das Plurale, das Ambivalente und die schöpferische Kraft des Unvollkommenen. Zugleich beleuchten Ihre Kunstwerke durch Absurdität, Überspitzung und Doppeldeutigkeit bedrohliche gesellschaftspolitische Phänomene und betonen die kreative Kraft des “Imperfekten”.

Auszeichnungen

Das Projekt wurde am 25. August 2025 mit dem Herder-Förderpreis ausgezeichnet.

Weitere Informationen:

www.ekmd.de/presse/pressestelle-erfurt/herder-foerderpreis-fuer-studenten-der-bauhaus-universitaet.html

www.meine-kirchenzeitung.de/c-aktuell/herder-foerderpreis-fuer-studenten-der-bauhaus-universitaet_a58959

www.diakonie-wl.de/oeffentlichkeitsarbeit/aktuelles/detail/freude-am-leben/

„Fast Perfekt“ - Ausstellung Winterwerkschau 2025

Klicken Sie auf den Play-Button, um externe Inhalte von Vimeo.com zu laden und anzuzeigen.

Externe Inhalte von Vimeo.com zukünftig automatisch laden und anzeigen (Sie können diese Einstellung jederzeit über unsere »Datenschutzerklärung« ändern.)

EINZELNE PROJEKTE

„Und führe uns nicht in Versuchung“

Autorin: Anastasia Louise Oehme

Inhalte:

Künstlerische Intervention (Verfremdung des Talars als kritisches Medium)

Sexualisierte Gewalt in der Kirche (Studienbefunde und Opferperspektive)

Moralische Ambivalenz (Widerspruch zwischen religiösem Anspruch und Täterhandeln)

Format und Medium:

Skulptur / Installation

Beschreibung:

Das Projekt verfolgte das Konzept, einen allgemein bekannten Gegenstand aus dem kirchlichen Kontext aufzugreifen und durch künstlerische Verfremdung auf eine gravierende gesellschaftliche Problematik hinzuweisen. Der Impuls hierfür entsprang der persönlichen Mitarbeit des Urhebers in der Jungen Gemeinde sowie einer intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung mit der am 25. Januar 2024 publizierten Studie des ForuM. Diese Untersuchung dokumentierte, dass zwischen 1946 und 2020 mindestens 2225 Personen innerhalb der evangelischen Kirche und Diakonie Opfer sexualisierter Gewalt wurden, wobei das Durchschnittsalter der Betroffenen bei elf Jahren lag. Die Studie benennt zudem 1259 mutmaßliche Täter, überwiegend männlich, darunter 511 Pfarrpersonen.

Das primäre Anliegen des Vorhabens bestand darin, auf diese Missstände aufmerksam zu machen, ohne dabei die Institution Kirche oder Religion als Ganzes zu kritisieren. Vielmehr richtete sich die Aussage gegen die individuellen Täter, die innerhalb eines vermeintlich geschützten und vertrauensvollen Rahmens derartige Verbrechen begingen. Aus diesem Grund wählte der Urheber den Talar als zentrales Symbol – ein Kleidungsstück, das traditionell mit Würde und geistlicher Autorität assoziiert wird. Durch die Verarbeitung von Kinderkleidung zu einem solchen Gewand entstand ein bewusster Kontrast, der die Opferperspektive visuell ins Zentrum rückte.

Die gestalterische Entscheidung reflektierte zugleich die metaphorische Bedeutung der „weißen Weste“, die hier bewusst negiert wurde: Der Talar aus Kinderstoffen verweist auf die Schuld, die sich den Tätern unwiderruflich einschreibt. Die Arbeit provoziert damit grundlegende ethische Fragen: Würden diese Taten ebenso begangen, wenn ihre Konsequenzen für alle sichtbar wären? Lässt sich ein reines Gewissen mit solchen Handlungen vereinbaren? Und inwiefern wird der Anspruch der Nächstenliebe dadurch pervertiert? Darüber hinaus regt das Projekt zur Selbstreflexion an, indem es die Betrachtenden auffordert, eigene moralische Doppelstandards zu hinterfragen.

Den inhaltlichen Abschluss bildet der Titel „Und führe uns nicht in Versuchung“, ein Zitat aus dem Vaterunser. Dieser bewusst gewählte Bibelvers unterstreicht die Diskrepanz zwischen religiösen Idealen und ihrer Verletzung durch die dokumentierten Vergehen. Die Arbeit spitzt somit den Widerspruch zwischen ritualisierter Frömmigkeit und realem Fehlverhalten zu und schafft eine eindringliche künstlerische Stellungnahme zu Machtmissbrauch und moralischer Verantwortung.

„You talkin' to me?”

Autor: Arved Gührs

Inhalte:

Toxische Männlichkeit (Analyse und Kritik geschlechtsspezifischer Macht- und Ohnmachtsdiskurse)

Politische Manipulation (Instrumentalisierung von Unsicherheiten durch rechtspopulistische Rhetorik)

Künstlerische Dekonstruktion (visuelle Entlarvung ideologischer Ansprache mittels Symbolik und Objektkunst)

Format und Medium:

Videoinstallation + Skulptur

Beschreibung:

Das Projekt „You talkin‘ to me?“ entstand als künstlerische Auseinandersetzung mit einem TikTok-Video des Politikers Maximilian Krah, dessen Inhalte eine spezifische Form toxischer Männlichkeitsrhetorik offenbaren. In dem Video wird ein kausaler Nexus zwischen politischer Gesinnung, männlicher Attraktivität und sozialer Anerkennung konstruiert: Junge Männer würden nur dann eine Partnerin finden, wenn sie rechtskonservative Ideale verinnerlichen, „echte“ Männlichkeit (definiert durch Selbstbewusstsein, Patriotismus und Abgrenzung von „weichen“ linken Werten) praktizierten und sich von als feminisiert wahrgenommenen Räumen (etwa durch den Verweis auf „muffige Luft“ in Innenräumen) distanzierten.

Die initiale Reaktion der Urheberin auf das Video war geprägt von Abscheu – sowohl gegenüber den essentialistischen Zuschreibungen (Linkssein als Synonym für Schwäche, Patriotismus als zwangsläufig rechts konnotiert) als auch gegenüber der autoritären Rhetorik, die Widerspruch als intellektuelle Defizienz abtut. Besonders kritisch wurde die strategische Ausnutzung von Schamgefühlen junger Männer bewertet: Indem die AfD gezielt Unsicherheiten hinsichtlich Männlichkeit und sexueller Attraktivität bedient, instrumentalisiert sie vulnerable Emotionen für politische Mobilisierung. Dies offenbart ein zynisches Kalkül, das nicht auf inhaltliche Überzeugungsarbeit setzt, sondern auf die Verstärkung von Selbstzweifeln („Wer keine Freundin hat, ist kein richtiger Mann“) und die Verheißung von Zugehörigkeit durch ideologische Konformität.

Gestalterische Umsetzung: Die Puppe als Symbolfigur

Zur Visualisierung dieser Dynamik wählte die Künstlerin eine Schaufensterpuppe als zentrales Objekt, die durch gezielte Modifikationen multiple Bedeutungsebenen transportiert:

- Körperlichkeit und Unterlegenheit: Die bewusst klein gewählte Puppe (unterdurchschnittliche Größe, neutrale Gesichtszüge, schmächtiger Körperbau) verkörpert das Selbstbild unsicherer Jugendlicher, die sich im Vergleich zu stereotypen „Alpha-Männern“ als defizitär wahrnehmen. Die abnehmbaren Gliedmaßen ermöglichten zudem die Integration eines steifen Holzbeins – ein Verweis auf soziale Erstarrung und das Gefühl, in der eigenen Entwicklung blockiert zu sein.

- Ambivalente Symbolik des Schweinefußes: Anstelle eines Arms trägt die Puppe einen abgenagten Schweinefuß, der schräg nach oben gerichtet ist. Diese Intervention oszilliert zwischen mehreren Deutungen: als pervertierter Gruß (Anspielung auf rechtsextreme Gesten), als flehende Geste (Hoffnung auf Erlösung durch Krahs Ideologie) und als Metapher für die „schweinische“ Instrumentalisierung menschlicher Schwächen.

- Interaktive Blickführung: Der beweglich montierte Kopf der Puppe ist zur Projektionsfläche des Krah-Videos geneigt, was eine visuelle Hierarchie zwischen Verführer und Verführtem inszeniert. Die Puppe „schaut auf“ zu den autoritären Versprechungen, während ihre passive Haltung die Unterwerfung unter diese Narrative spiegelt.

Politische und gesellschaftliche Kritik

Das Projekt fungiert als Dekonstruktion rechtspopulistischer Rekrutierungsstrategien, die emotionale Verwundbarkeit in politische Loyalität übersetzen. Durch die Überhöhung der Puppe zum Symbol kollektiver Verunsicherung wird die Fragilität tradierter Männlichkeitsbilder offengelegt – ebenso wie die manipulative Logik, die diese für ideologische Zwecke vereinnahmt. Der Titel „You talkin‘ to me?“ (entlehnt aus Martin Scorseses Taxi Driver) unterstreicht dabei die paradoxe Dynamik: Während die Ansprache vermeintlich individuell wirkt, ist sie doch Teil eines standardisierten Mechanismus der Anbiederung an gruppendynamische Ängste.

Die Arbeit positioniert sich somit als ästhetische Gegenrede zu einer Politik, die Identität nicht emanzipiert, sondern durch Scham und falsche Versprechen reguliert.

gesprächsverlauf(en)

Autorin: Emilia Höfer

Inhalte:

Kontextuelle Semantik (Erforschung der Bedeutungswandel durch variable Äußerungssequenzen)

Partizipative Rezeption (Aktive Rolle der Betrachter*innen in der Sinnkonstruktion)

Sprachliche Emergenz (Prozesshafte Bedeutungserzeugung durch interaktive Kombinatorik)

Format und Medium:

Installation / Soundlandschaft

Beschreibung:

Diese Installation erforscht die semantische Dynamik sprachlicher Äußerungen durch deren variable Kontextualisierung. Im Zentrum steht die Frage, wie sich die Bedeutung von Aussagen verschiebt, wenn sie in wechselnden Sequenzen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die Arbeit adressiert dabei gezielt die Rolle der Rezipientinnen, deren aktive Beteiligung durch das Prinzip des Dosentelefons – ein allgemein bekanntes, spielerisches Kommunikationsmedium – evoziert wird. Die 23 installierten Dosen ermöglichen es den Betrachterinnen, individuelle Hörsequenzen durch selbstgewählte Auslösereihenfolgen zu generieren. Diese Interaktion produziert ein variables Geflecht aus Gesprächsfragmenten, das je nach Kombination unterschiedliche Bedeutungsnuancen und interpretative Pfade eröffnet.

Theoretische und künstlerische Referenzen

Der konzeptionelle Rahmen der Arbeit speist sich aus linguistischen Disziplinen, insbesondere der Textlinguistik und Pragmatik, die den Einfluss von Kontext, Sprechsituation und Sequenzialität auf Sinnkonstitution untersuchen. Diese fachliche Prägung reflektiert den akademischen Hintergrund der Urheberin im Studienfach Deutsch, das sowohl methodische Werkzeuge als auch theoretische Impulse lieferte. Ein weiterer Referenzpunkt bildet Mario Klingemanns Werk Appropriate Response, das die semantische Potenz knapper Wortfolgen (begrenzt auf 125 Zeichen) erkundet. In Analogie dazu fokussiert die Doseninstallation die Mikrodynamik von Sprache, indem sie die Rezipient*innen dazu anregt, die transformative Kraft von Kontextverschiebungen auf minimale Aussageeinheiten zu erfahren.

Interaktivität als künstlerisches Prinzip

Durch die dezentrale Steuerung der Klangsequenzen wird die traditionelle Passivität des Ausstellungspublikums aufgebrochen. Jeder Nutzerin konstruiert durch die Auswahl und Aneinanderreihung der Dosen einen subjektiven Diskurs – eine Methode, die an experimentelle Ansätze der konkreten Poesie oder aleatorische Komposition erinnert. Die Arbeit fungiert somit als Labor für sprachliche Emergenzphänomene, in dem Bedeutung nicht festgeschrieben, sondern prozesshaft und kollektiv generiert wird. Diese Offenheit unterstreicht die grundlegende These der Installation: dass Kommunikation stets ein performativer Akt ist, dessen Sinn sich erst im Vollzug und durch die Relation der Zeichen zueinander entfaltet.

Was bleibt

Autorin: Amelie Feodora Röder

Inhalte:

Trauerverarbeitung (persönliche Auseinandersetzung, Erinnerungskultur)

Sensibilisierung (Aufmerksamkeit für Suizidprävention, gesellschaftliche Relevanz)

Vergänglichkeit vs. Spuren (die hinterbliebenen Objekte wie Tulpen, Briefe – das "Untouched" als Symbol)

Format und Medium:

interaktive Installation

Beschreibung:

Diese künstlerische Arbeit stellt eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Thema Suizid und dessen individuellen sowie gesellschaftlichen Implikationen dar. Ausgelöst durch den persönlichen Verlust des Bruders der Künstlerin im Januar 2023, transformiert das Projekt private Trauer in eine öffentliche Reflexion über Abwesenheit, Erinnerung und die Fragilität menschlicher Existenz.

Zentral ist die Installation von Tulpen, Mohnschnecken und einem Brief – Objekte, die als stille Zeugen der Vergänglichkeit fungieren und gleichzeitig die Persistenz emotionaler Spuren thematisieren. Inspiriert von digitalen Darstellungen verlassener Räume („untouched“) verweist die Arbeit auf das Paradox der Leere: Was bleibt, sind nicht nur physische Relikte, sondern die unauflösliche Präsenz der Erinnerung.

Über die persönliche Ebene hinaus adressiert das Projekt die gesellschaftliche Brisanz von Suizid, indem es sowohl als Hommage als auch als Appell fungiert – eine Mahnung an die Bedeutung von Zugehörigkeit und die Notwendigkeit, psychische Krisen sichtbar zu machen. Die Winterwerkschau bot hierbei einen Raum, um kollektive Sensibilisierung mit individueller Heilungsarbeit zu verbinden.

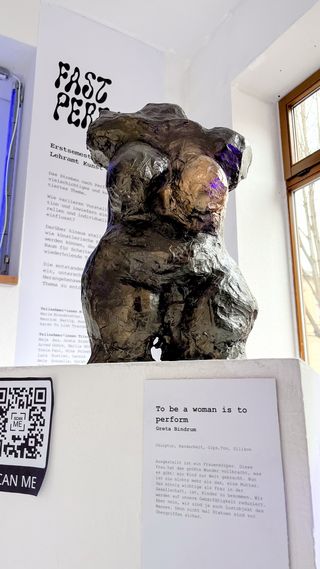

To be a woman is to perform

Autorin: Greta Bindrum

Inhalte:

Körperpolitische Dekonstruktion (Subversion von Schönheitsnormen und biologischer Essentialisierung)

Material-Semiotik der Gewalt (Bronze/Silikon als Träger patriarchaler Macht- und Objektifizierungsstrukturen)

Feministische Re-Performance (Butler'sche Geschlechtertheorie in skulpturaler Praxis)

Format und Medium:

Skulptur - Installation

Beschreibung:

Diese künstlerische Arbeit entstand als visuell-taktile Manifestation der Empörung über die anhaltende Objektifizierung und strukturelle Gewalt gegen Frauen. Ausgangspunkt war die intensive emotionale Reaktion der Künstlerin auf dokumentierte Fälle von sexuellen Übergriffen an weiblichen Statuen – ein Phänomen, das die Perversion patriarchaler Machtstrukturen verdeutlicht: Selbst in ihrer materiellen Erstarrung bleiben weibliche Körper Ziel männlicher Besitzansprüche. Diese Beobachtung übersetzte die Künstlerin in ein dreiteiliges Werk, das physische und metaphorische Verletzungen von Weiblichkeit ins Zentrum rückt.

Materialität und Symbolik

Der bronzebeschichtete Gipstorso – geformt nach einem bewusst „unperfekten“ Tonmodell mit Dehnungsstreifen, Fettpolstern und Dellen – dekonstruiert normative Schönheitsideale. Die partielle Vergoldung der rechten Brust zitiert dabei die abgeriebene Patina berührter Statuenbrüste, ein visuelles Symbol für die Reduktion von Frauenkörpern auf sexualisierte Objekte. Diese Aussage wird durch den eingearbeiteten Silikon-Uterus radikalisiert: Als hyperrealistisches Organ verweist er auf die essentialistische Zuschreibung von Weiblichkeit als biologischer Determinismus („Gebärmaschine“) und die damit einhergehende gesellschaftliche Entmündigung.

Inszenierung und Rezeption

Die Ausstellungspräsentation bei der Winterwerkschau integrierte eine multimediale Ebene: Eine per QR-Code abrufbare Tonspur – vermutlich mit narrativen oder atmosphärischen Elementen – sowie bläuliche Lichtinstallation schufen eine immersive Rezeptionssituation. Das Kaltlicht könnte hier als Chiffre für klinische Instrumentalisierung (etwa in Reproduktionsmedizin) oder als Kontrast zur vermeintlichen „Wärme“ maternaler Klischees gelesen werden.

Theoretische Verortung

Die Arbeit positioniert sich im Diskurs feministischer Kunstpraxis, die Körperpolitik durch Materialexperimente thematisiert (vgl. Kiki Smith, Jana Sterbak). Der Titel To be a woman is to perform rekurriert auf Butlers Gender-Theorie, während die gezielte Imperfektion des Torsos queer-feministische Kritik an heteronormativen Körpernormen fortsetzt. Die Kombination aus historischem Statuenmotiv und biopolitischem Symbol (Uterus) verknüpft soziokulturelle Gewaltformen über Epochen hinweg.

Die Krone der Schöpfung

Autorin: Johanna Sofie Weber

Inhalte:

Anthropozentrismus und Selbstwahrnehmung

Evolutionäre Verflechtung des Menschen

Format und Medium:

Skulptur aus Porzellan

Beschreibung:

Dieses Projekt behandelt die tief verwurzelte Tendenz des Menschen, sich vom übrigen Tierreich abzuheben und diese Distanz durch seinen vermeintlich überlegenen Intellekt, seinen massiven Einfluss auf die Umwelt oder gar durch ein göttlich legitimiertes Vorrecht zu begründen. Eine solche Überzeugung erscheint oft selbstverständlich und bleibt meist unhinterfragt, obwohl sie die unvorstellbar lange Geschichte des Lebens auf der Erde ausblendet, in der die Existenz des Menschen nur einen winzigen Augenblick darstellt.

Im Zentrum des Projekts steht eine Skulptur, die als Denkanstoß fungiert und das Milliarden Jahre alte Vermächtnis des Lebens auf diesem Planeten ins Bewusstsein rückt. Sie verweist auf die Fähigkeit des Lebens, selbst nach wiederholten, katastrophalen Massensterben fortzubestehen, und mahnt angesichts der aktuellen Entwicklungen, dass die Menschheit im Begriff ist, selbst zum Auslöser eines weiteren Einschnitts zu werden. Die Skulptur interpretiert den menschlichen Körper nicht als isoliertes, überlegenes Wesen, sondern als evolutionäres Glied innerhalb eines weit verzweigten, natürlichen Kontinuums. Sie verdeutlicht die enge Verbindung des Menschen mit urtümlichen Lebensformen wie Stromatolithen und Triopsen, die als Sinnbilder für die Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Lebens stehen. So macht das Projekt den Menschen als integralen Bestandteil eines umfassenden, sich stetig wandelnden Gefüges sichtbar, dessen Ursprünge tief in die Frühzeit der Erdgeschichte zurückreichen.

Im Auge der Wahrheit

Autorin: Lara Rustler

Inhalte:

Politische Selbstreflexion (Aktivierung kritischer Bewusstseinsprozesse durch künstlerische Intervention)

Nonverbale Demokratiekritik (Subversion politischer Apathie durch spiegelbasierte Interaktion)

Intersubjektive Erkenntnistheorie (Goffmansche Interaktionsdynamik in künstlerischer Praxis)

Format und Medium:

Installation, ProjektionAudiowiedergabe-Spiegelkabinett

Beschreibung:

Diese Arbeit entstand als künstlerische Auseinandersetzung mit den psychosozialen Mechanismen politischer Apathie und ideologischer Verhärtung im Kontext der Bundestagswahl. Ausgangspunkt waren empirische Beobachtungen der Künstlerin im privaten Umfeld: Einerseits das Gefühl individueller Bedeutungslosigkeit im politischen System („Ohnmacht des Einzelnen“), das zu Wahlenthaltung führt; andererseits die Unfähigkeit zur Perspektivübernahme bei ideologisch verankerten Personen. Beide Phänomene wurzeln in einem fundamentalen Bedürfnis nach Anerkennung – dem Gefühl, „nicht gesehen zu werden“.

Methodik und künstlerische Strategie

Das Projekt zielt auf eine Umkehrung dieser Dynamik durch die Schaffung einer konfrontativen Selbstwahrnehmungssituation. Die zentrale These lautet, dass kritisches Selbstreflexionsvermögen besonders dann aktiviert wird, wenn Individuen isoliert mit ihrer eigenen Haltung konfrontiert werden und

nonverbale Feedbackmechanismen (Blicke, Geräusche) eine Spiegelung des eigenen Standpunkts ermöglichen.

Die Arbeit bedient sich dabei des Spiegels als archetypischem Medium der Selbsterkenntnis – erweitert um eine intersubjektive Komponente: Erst die Präsenz eines (realen oder imaginierten) Gegenübers transformiert die passive Selbstbetrachtung in einen aktiven Infragestellungsprozess.

Gesellschaftliche Relevanz

Die Installation adressiert ein grundlegendes demokratietheoretisches Dilemma: Die Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit individueller politischer Partizipation und den psychologischen Barrieren, die diese verhindern. Indem sie nonverbale Kommunikation als Instrument der Meinungsreflexion nutzt, umgeht sie die Abwehrreaktionen, die verbale Diskurse oft provozieren.

Theoretischer Rahmen: Die Arbeit lässt sich im Kontext von Erving Goffmans Theorie der sozialen Interaktion („face-work“) sowie Bernhard Waldenfels‘ Phänomenologie des Fremden verorten. Der Spiegel fungiert hier als Interface zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung.

Kindheit in Kartons

Autorin: Leonie Schellhorn

Inhalte:

Kinderarbeit

Fast Fashion und Konsumverhalten

Kindheit und Bildung

Format und Medium:

Installation

Beschreibung:

Dieses Projekt befasst sich mit der Thematik der Kinderarbeit, insbesondere im asiatischen Raum. Kinder stellen die Zukunft jeder Gesellschaft dar, dennoch sind sie in vielen Regionen, vor allem in Asien, weiterhin von Armut, mangelndem Bildungszugang und Zwangsarbeit betroffen. Obwohl das Problem der Kinderarbeit in der öffentlichen Wahrnehmung präsent ist – etwa im Zusammenhang mit Bestellungen bei Anbietern wie Temu oder Shein, bei denen häufig der Verdacht auf Kinderarbeit geäußert wird – bleibt das Konsumverhalten vieler Menschen aufgrund niedriger Preise und attraktiver Angebote weitgehend unverändert. Es erscheint daher dringend geboten, das Thema Kinderarbeit stärker in den gesellschaftlichen Diskurs zu rücken und aufzuzeigen, dass dieses Phänomen nicht nur auf bekannte Fast-Fashion-Marken beschränkt ist, sondern in weitaus mehr Unternehmen zum Alltag gehört.

Das zentrale Anliegen des Projekts besteht darin, durch emotionale Ansprache Erinnerungen an die eigene Kindheit zu wecken und so eine Identifikation mit den betroffenen Kindern zu ermöglichen. Die Kindheit, die für die persönliche Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist, bleibt vielen dieser Kinder verwehrt. Hinzu kommt, dass der Zugang zu Bildung für zahlreiche Kinder lediglich ein unerreichbarer Traum bleibt, wodurch ihre Chancen auf Selbstverwirklichung nahezu auf null sinken. Das Projekt nimmt sich vor, auch diesen Aspekt eingehend zu beleuchten. Die bewusste Fokussierung auf den Bereich der Fast Fashion ergibt sich aus der Tatsache, dass dieser Sektor den Alltag vieler Menschen unmittelbar berührt und somit eine besondere Relevanz für die Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten besitzt.

alma libre

Autorin: Leonie Brennsteiner

Inhalte:

Perfektionskritik & kreative Unvollkommenheit

(Fokus auf Relativität von Perfektion, Fehler als Innovationspotenzial)

Materialität als Vulnerabilitätsmetapher

(Metallkugel mit Rost als Symbol für Authentizität und soziale Verletzlichkeit)

Normenreflexion & ästhetische Subversion

(Hinterfragung gesellschaftlicher Schönheitsideale, Bezug zu Butler/Byung-Chul Han)

Format und Medium:

Skulptur / Installation

Beschreibung:

Die Arbeit alma libre positioniert sich innerhalb des diskursiven Spannungsfelds um Perfektionsstreben, das im Projektmodul Fast Perfekt untersucht wird. Sie problematisiert die Relativität und kulturelle Bedingtheit von Perfektionsvorstellungen und hinterfragt, inwiefern kreative Prozesse durch die bewusste Integration von Fehlern, Experimenten und Iterationen innovatives Potenzial entfalten können.

Materialität als metaphorische Trägerschicht

Die Installation bedient sich der Vergänglichkeit von Metall als künstlerischem Ausdrucksmittel, um die Komplexität innerer Gefühlswelten zu visualisieren. Eine hochglanzpolierte Metallkugel – auf den ersten Blick makellos, industriell gefertigt und anonym – verkörpert das Ideal perfekter, aber steriler Geschlossenheit. Durch gezielte Roststellen wird diese vermeintliche Perfektion jedoch aufgebrochen, wodurch die Kugel nicht nur unvollkommen, sondern durch einfallendes Licht auch lebendig erscheint. Dieser ästhetische Kontrast verweist auf die zentrale These der Arbeit: Erst durch die Akzeptanz vermeintlicher Schwächen und Brüche kann innere Authentizität sichtbar werden – ein Prozess, der im Titel alma libre („befreite Seele“) programmatisch verdichtet ist.

Schutzmechanismen und soziale Vulnerabilität

Die spiegelglatte Oberfläche der Kugel evoziert zugleich eine Schutzschicht – gegen gesellschaftliche Erwartungen, zwischenmenschliche Bewertungen und die eigene Selbstkritik. Die gezielt gesetzten Korrosionsstellen provozieren grundlegende Fragen nach den Normen, die über Schönheit, Scham und soziale Akzeptanz entscheiden: Wer definiert, was als unschön oder schambehaftet gilt? Welche Eigenschaften werden tabuisiert, welche zur Schau gestellt? Die Installation thematisiert damit das Risiko sozialer Ausgrenzung, das mit der Preisgabe innerer Vulnerabilität einhergeht, und reflektiert die Ambivalenz zwischen dem Bedürfnis nach Schutz und dem Wunsch nach authentischer Sichtbarkeit.

Künstlerische Positionierung

alma libre verortet sich im Kontext zeitgenössischer Kunst, die Materialveränderung als Metapher für psychische und soziale Transformationsprozesse nutzt (vgl. die Oxidationstechniken bei Wolfgang Laib oder die Verletzlichkeitsästhetik bei Doris Salcedo). Die Arbeit fungiert als phänomenologisches Experiment, das die Betrachter*innen dazu anregt, die eigene Haltung zu Perfektion, Verletzlichkeit und sozialer Performanz zu reflektieren.

Theoretische Anknüpfungspunkte:

Judith Butlers Konzept der Verletzbarkeit (precarity) als conditio humana

Byung-Chul Hans Kritik der Transparenzgesellschaft

Philosophische Ansätze zur Ästhetik des Unvollkommenen (Wabi-Sabi)

Die Installation übersetzt somit ein individuelles Ringen um Authentizität in eine universell lesbare Formensprache und macht die Politisierung innerer Konflikte im Spannungsfeld von Normierung und Befreiung erfahrbar.

Alles perfekt,jetzt geht’s los!

Autorin: Livia Mignosi

Inhalte:

Körpernormierung und Kleidungsdiskurs

Humor als subversive Gesellschaftskritik

Zyklischer Perfektionsdruck im Sportkontext

Format und Medium:

Videoinstallation

Beschreibung:

Diese Videoinstallation setzt sich mit der alltäglichen Frustration auseinander, die durch nicht passende Kleidung entsteht, und transformiert diese Erfahrung in eine zugängliche, humorvolle Darstellung. Als zentrales Motiv dient der Sportkontext, da hier die Diskrepanz zwischen körperlicher Anstrengung und unbefriedigenden Ergebnissen besonders evident wird. Das statische Fahrrad fungiert als visuelle Metapher für diese Dynamik – es verkörpert die Anstrengung ohne Fortschritt, ein Bild für die vergebliche Suche nach körperlicher Idealität.

Körperbild und gesellschaftliche Normierung

Die Arbeit problematisiert die gesellschaftlich geprägte Vorstellung, dass der Körper sich der Kleidung anzupassen habe, und kehrt diese Perspektive um: Nicht der Körper ist defizitär, sondern die normierten Kleidungsgrößen und -formen. Dies wird durch das Symbol der unpassenden Hose verdeutlicht, die stellvertretend für den dysfunktionalen Perfektionsanspruch steht. Die Wahl einer komödiantischen Ästhetik dient dabei der Überspitzung, um die Absurdität dieser Erwartungen zu entlarven. Die Dauerschleife des Videos unterstreicht den zyklischen Charakter dieses gesellschaftlichen Drucks – eine endlose Wiederholung von Anpassungsversuchen.

Gesellschaftskritik und persönlicher Bezug

Die Arbeit reflektiert den ubiquitären Druck, körperlichen Idealen zu entsprechen, und thematisiert die daraus resultierende Selbstentfremdung. Die Künstlerin verortet das Projekt in einem autobiografischen Kontext, verweist aber gleichzeitig auf die kollektive Dimension dieser Erfahrung. Die Inszenierung des Scheiterns – hier im wörtlichen Sinne des „Nicht-Passens“ – wird zur Allegorie für die Unerreichbarkeit normierter Schönheitsstandards.

Künstlerische Positionierung

Formal bewegt sich die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Performance, Videoinstallation und sozialkritischer Skulptur. Sie knüpft an diskursive Strategien der Body-Positivity-Bewegung an, ohne deren aktivistischen Gestus zu übernehmen, sondern nutzt stattdessen die subversive Kraft des Humors. Theoretisch lässt sie sich mit Judith Butlers Konzept der Körperlichkeit als kultureller Konstruktion sowie mit Elisabeth Leists Analysen zur Modepolitik verknüpfen.

Die Arbeit fungiert somit als ästhetischer Kommentar zu einem alltäglichen Phänomen, das individuelle Verletzlichkeit und strukturelle Machtmechanismen gleichermaßen sichtbar macht – und fordert dazu auf, die Logik der Anpassung zugunsten einer Akzeptanz des Unangepassten zu überdenken.

https://vimeo.com/1103112302

Klicken Sie auf den Play-Button, um externe Inhalte von Vimeo.com zu laden und anzuzeigen.

Externe Inhalte von Vimeo.com zukünftig automatisch laden und anzeigen (Sie können diese Einstellung jederzeit über unsere »Datenschutzerklärung« ändern.)

abtauchen

Autor*innen: Marie Brandstetter, Maurice Vico Hartig

Inhalte:

Intimität vs. Öffentlichkeit – Die Spannung zwischen privatem Rückzugsraum und öffentlicher Zurschaustellung steht im Zentrum der Installation.

Dekonstruktion von Privatheit – Die Arbeit hinterfragt, wie persönliche Rituale wie Baden in einer überwachten, digitalisierten Gesellschaft noch möglich sind.

Immersion und Irritation – Durch Videoprojektion, interaktive Elemente und räumliche Gestaltung wird eine paradoxe Erfahrung zwischen Teilhabe und Distanz erzeugt.

Format und Medium:

Audiovisuelle Rauminstallation

Beschreibung:

Die Arbeit abtauchen greift als konzeptionelle Weiterführung von Fast Perfekt die Spannung zwischen Intimität und Öffentlichkeit auf und übersetzt sie in eine immersive Raumerfahrung. Kern der Installation bildet ein provisorisches Badezimmer, begrenzt durch halbkreisförmig angeordnete Duschvorhänge, in dessen Zentrum eine mobile Badewanne auf einem Rollgestell positioniert ist. Durch eine perspektivisch präzise Videoprojektion wird diese Wanne zum Schauplatz einer paradoxen Inszenierung: Zwei Personen baden darin an verschiedenen Orten des öffentlichen Raums, wodurch das eigentlich private Ritual der Körperpflege und Entspannung in einen fremden, geradezu performativen Kontext gerückt wird. Akustisch untermalt wird diese Irritation durch das Rauschen von Wasser und gelegentliche Seufzer, die den Bruch zwischen vermeintlicher Idylle und beunruhigender Exposition verstärken.

Die Arbeit dekonstruiert gezielt die Dichotomie von Rückzug und Sichtbarkeit. Die Badewanne fungiert als Symbol eines letzten privaten Refugiums – ein Ort, an dem der Körper ungeschützt ist, aber zugleich unsichtbar bleibt. Durch die Projektion jedoch wird diese Intimsphäre durchbrochen: Betrachterinnen werden zu unfreiwilligen Zeuginnen einer entblößten Handlung, während sie selbst Teil des Ausstellungsraums und damit eines kollektiven Blicks sind. Diese Überlagerung von Privatem und Öffentlichem evoziert nicht nur Scham, sondern reflektiert auch gesellschaftliche Entwicklungen, in denen Selbstfürsorge zunehmend unter funktionalistischen Vorzeichen steht. abtauchen hinterfragt, wie Entspannung in einer von Beschleunigung und Selbstoptimierung geprägten Welt überhaupt noch möglich ist – und wer dabei tatsächlich „abschaltet“.

Die räumliche Gestaltung der Installation unterstreicht diese Ambivalenz: Der halb geöffnete Duschvorhang suggeriert sowohl Barriere als auch Einladung, während der sterile Papierboden und der weiße Vorleger eine künstliche Reinheit inszenieren, die zur Distanz auffordert. Erst beim Eintreten in den Raum offenbart sich die eigentliche Verschiebung der Wahrnehmung: Die Projektion wirkt wie ein Portal in eine parallele Realität, verstärkt durch interaktive Elemente wie eine gelbe Badeente oder Schaum, die zur physischen Teilnahme animieren. Damit wird nicht nur die Grenze zwischen Betrachter*in und Kunstwerk aufgehoben, sondern auch die Frage aufgeworfen, wie wir Räume des Rückzugs in einer durchdigitalisierten, überwachten Gesellschaft überhaupt noch definieren können. abtauchen wird so zu einer metaphorischen Auseinandersetzung mit dem Verlust von Privatheit – und der Sehnsucht nach einem Ort, der trotz allem „fast perfekt“ erscheint.

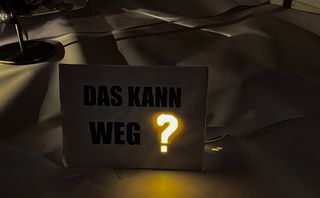

DAS KANN WEG?

Autorin: Mathilda Fee Schwarz

Inhalte:

Müll als Kunstmedium – Die Transformation von Abfall in symbolträchtige Kunst und die Reflexion über Wert und Bedeutung.

Dialektik von Chaos und Ordnung – Das Wechselspiel zwischen materiellem Chaos (Müll) und immaterieller Perfektion (Schattenkunst).

Partizipation und Perspektivenwandel – Die Rolle von Mitwirkung und Wahrnehmung in der künstlerischen Auseinandersetzung mit Konsum und Ästhetik.

Format und Medium:

Installation, Schattenspiel Plexiglas/ Metall/ Pappe/ Plastik/ Stoff

Beschreibung:

Das Abschlussprojekt „DAS KANN WEG?“ durchlief während seines Entstehungsprozesses einen signifikanten konzeptionellen Wandel, bei dem das Material – Müll – als einzige Konstante bestehen blieb. Die initiale Inspiration entsprang der Beobachtung überquellender Mülleimer, deren stapelnde Anordnung unwillkürlich eine spielerisch-künstlerische Ästhetik erzeugte. Dieser Moment der kurzlebigen Anspannung, der zu kreativen Lösungen führt, wurde als metaphorische Entsprechung zum Thema des Projektmoduls interpretiert: das „FAST“, das durch die Vollendung einer Handlung zum „PERFEKT“ wird und dabei die menschliche Imperfektion offenbart. Das ursprünglich als „Da geht noch was!“ betitelte Vorhaben zielte darauf ab, diese Empfindung durch eine monumentale Müllinstallation zu visualisieren, die sich am Rande des Kipppunkts befindet. Die partizipative oder videographische Umsetzung sollte das taktile Erlebnis des Stapelns für Betrachter*innen erfahrbar machen.

Doch die Unklarheit über die semantische Rolle des Mülls – sein Wesen und seine Aussagekraft – erforderte eine Neuorientierung. Entscheidende Impulse lieferten dabei konsultative Gespräche, die unter anderem die Nutzung von Schattenspiel, partizipativen Elementen (wie einem „Ubongo-Turm“) oder der Dualität von Stabilität und Fragilität (verkörpert durch Porzellan) vorschlugen. Zudem rückte die Idee in den Fokus, ausschließlich Abfälle aus dem künstlerischen Schaffensprozess der Kommiliton*innen zu verwenden, um damit eine Reflexion über Wert und Bedeutung von Müll in der Kunst anzustoßen.

Künstlerische Referenzen wie die Arbeiten von Tim Noble & Sue Webster oder Diet Wiegman lenkten den Fokus schließlich auf das Wechselspiel von Licht und Schatten. Wiegmans „David“-Statue (1983), eine aus Müll geformte Hommage an Michelangelos Meisterwerk, diente als Vorbild für die Transformation von Abfall in ein neues, symbolträchtiges Kunstwerk. „DAS KANN WEG?“ entwickelte sich somit zu einer Untersuchung der Dialektik zwischen Müll und Kunst: Der scheinbar willkürliche Müllhaufen offenbarte im Schattenwurf eine geometrisch perfekte Form – ein Dreieck als Sinnbild für Harmonie und Vollkommenheit. Diese Diskrepanz zwischen materieller Chaos und immaterieller Ordnung verwandelte die anfängliche Aussage „DAS KANN WEG“ in eine offene Frage, die die Definitionsgrenzen von Kunst selbst zur Debatte stellt.

Durch die Abstraktion des Schattenbilds und die Verwendung von „Abfall“ als künstlerischem Medium wurde nicht nur eine Kritik an der Konsumgesellschaft formuliert, sondern auch die Ambivalenz von Wert und Bedeutung in künstlerischen Prozessen herausgestellt. Das Projekt fungiert somit als Metapher für die Wandelbarkeit von Perspektiven und die Subjektivität ästhetischer Wahrnehmung.

#FastPerfekt

Autorin:

Maja Baz

Inhalte:

Körperbilder – Da es um verzerrte Selbstwahrnehmung und Schönheitsideale geht.

Digitale Manipulation – Weil soziale Medien und unkenntliche Eingriffe thematisiert werden.

Selbstoptimierung – Als kritische Auseinandersetzung mit dem Streben nach Perfektion.

Format und Medium:

Installation, Kopf aus Clay, Schattenspiel und Video

Beschreibung:

Dieses Kunstwerk setzt sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen sozialer Medien auseinander, insbesondere mit der zunehmenden Körperunzufriedenheit und der Normalisierung ästhetischer Chirurgie. In einer digital geprägten Welt werden unerreichbare Schönheitsideale perpetuiert, wobei Prominente und Influencer oft durch unkenntlich gemachte Eingriffe den Anschein natürlicher Perfektion erwecken. Dies führt zu verzerrten Selbstwahrnehmungen, insbesondere unter Jugendlichen, die sich an diesen künstlich konstruierten Idealen messen.

Das Projekt visualisiert diese Dynamik anhand einer Frau, die sich in einem endlosen Streben nach vermeintlicher Vollkommenheit verliert. Der Titel #FastPerfekt verweist auf die paradoxe Unerreichbarkeit dieses Ziels – das „Fast“ wird zum Motor eines Kreislaufs aus Selbstzweifel und weiteren Eingriffen. Die künstlerische Darstellung umfasst eine aus Clay geformte Büste, in deren Innerem ein Handy mit einem kritischen Video platziert ist, sowie eine Projektion von Schattenspielen chirurgischer Instrumente und Marionettenhände. Diese multimediale Inszenierung soll den Betrachter mit der Fragilität des Selbstbildes konfrontieren und die manipulative Kraft gesellschaftlicher Erwartungen verdeutlichen.

Zentral ist die Frage nach den Konsequenzen digitaler Ideale: Wie prägen soziale Medien unsere Wahrnehmung von Schönheit? Warum wird Einzigartigkeit zugunsten standardisierter Perfektion geopfert? Und wo verläuft die Grenze zwischen Selbstoptimierung und Selbstentfremdung? Durch die Kombination von Skulptur, Video und Schattenprojektion entsteht eine immersive Erfahrung, die zur Reflexion über die Ethik ästhetischer Normen anregt. #FastPerfekt fungiert somit nicht nur als künstlerische Intervention, sondern auch als gesellschaftskritischer Kommentar zur zunehmenden Vermarktung des Körpers im digitalen Zeitalter.

Was ist Unvermögen?

Autorin:

Milena Gerstenhauer

Inhalte:

Ambivalenz (wegen der Widersprüche wie "erfolgreiches Scheitern")

Generationenkonflikt (Mutter - Studentin, Kind – unterschiedliche Lebensphasen und Erwartungen)

Leistungsdruck (Universität, Erwartungen, Unvermögen als Themen)

Format und Medium:

Film und Objektinstallation

Beschreibung:

Diese Arbeit hinterfragt die Illusion von Kontrolle und Selbstoptimierung durch ein Kunstexperiment, das systematisch scheitert: Ein Kind ("System") soll unter streng kontrollierten Bedingungen Tonwürfel formen, entzieht sich jedoch den Erwartungen. Das anfängliche Beharren auf Korrektur ("Aktives Eingreifen") weicht der Erkenntnis, dass gerade das Unvermögen – sowohl des Kindes als auch der forschenden Mutter – produktive Widersprüche offenbart. Inspiriert von Agambens Philosophie transformiert sich das Scheitern im Kurzfilm "Was ist Unvermögen?" paradoxerweise zurück in Vermögen: Die Inszenierung des Kontrollverlusts wird selbst zur erfüllten Leistung. Die Arbeit dekonstruiert so neoliberale Erfolgslogiken und rehabilitiert das Unvermögen als Raum für unvorhersehbare Erkenntnis.

Good Morning , my loves

Autorin:

Emily Nele Sonsalla

Inhalte:

Digitale Identitätskonstruktion – Kritische Auseinandersetzung mit Selbstinszenierung und Perfektionsdruck in sozialen Medien.

Performative Entblößung – Die künstlerische Offenlegung der Diskrepanz zwischen öffentlicher Fassade und privater Realität.

Kommodifizierung der Intimität – Reflexion über den Verlust privater Grenzen und die Vermarktung des Alltäglichen im digitalen Raum.

Format und Medium:

Rauminstallation - Performance

Beschreibung:

Die künstlerische Intervention inszeniert eine kritische Auseinandersetzung mit den paradoxen Erwartungen sozialer Medien an Identität und Selbstinszenierung. Über einen Zeitraum von zwei Tagen verlegte die Künstlerin ihren privaten Schlafraum in das Universitätsgebäude, um dort die fiktive Figur Emely zu verkörpern. Diese repräsentiert das konstruierte Ideal digitaler Selbstdarstellung: stets makellos gestylt, in weißer Kleidung, umgeben von ästhetischer Ordnung und gesunder Ernährung. Die performative Darstellung entlarvt jedoch bewusst die Diskrepanz zwischen dieser inszenierten Perfektion und der realen Lebenssituation – ein zugestellter Raum, ein unordentliches Bett und die obsessive Beschäftigung mit der Kreation eines digitalen Scheinbildes durch Bearbeitung und Kuratierung.

Die Arbeit thematisiert den kollektiven Druck, dem Individuen durch die Vergleichslogik sozialer Medien ausgesetzt sind. Die ständige Konfrontation mit vermeintlich perfekten Momentaufnahmen führe zu einer Entfremdung vom eigenen Leben, so die implizite Kritik. Emely wird zur Allegorie dieser Spaltung: Ihr öffentliches Profil steht im Kontrast zur privaten Realität, die bewusst als Gegenentwurf zur digitalen Fassade gezeigt wird.

Ein zentrales Motiv der Installation ist die Dekonstruktion von Intimität im digitalen Zeitalter. Die Künstlerin reflektiert hierbei einen gesellschaftlichen Wandel: Während das Bett traditionell als intimster, vor Fremdblicken geschützter Raum galt, wird es heute zum öffentlichen Exhibit – dokumentiert via YouTube, durch Fenster einsehbar für Passanten und später in der Ausstellung physisch zugänglich gemacht. Diese radikale Transparenz hinterfragt den Verlust privater Grenzen und die Kommodifizierung des Alltäglichen in sozialen Medien.

Inspiriert wurde das Projekt durch die Performance-Kunst von Marina Abramović, insbesondere deren Werk The Lovers: The Great Wall Walk (1988). Abramovićs symbiotische Verbindung von körperlicher Grenzerfahrung und emotionaler Verletzlichkeit diente als künstlerischer Referenzpunkt. Die Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit ermutigte die Künstlerin, in der eigenen Praxis eine ähnliche Radikalität der Selbstentblößung zu wagen – sowohl physisch durch die Ausstellung des Schlafraums als auch metaphorisch durch die Offenlegung der Mechanismen digitaler Selbstoptimierung.

Die Installation fungiert somit als meta-reflexive Kritik an den Normen digitaler Identitätskonstruktion und fordert dazu auf, die psychologischen Kosten permanenter Sichtbarkeit zu hinterfragen. Durch die Verschmelzung von Performance, Dokumentation und partizipativem Ausstellungskontext wird die Ambivalenz zwischen Sein und Schein erfahrbar gemacht.

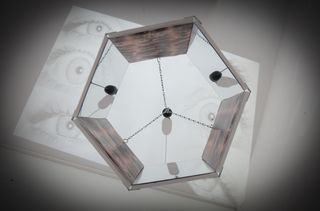

wtbr – wartebereich

Autorin:

Sarah Tu Linh Trautmann

Inhalte:

Warten als existenzielles und gesellschaftliches Phänomen

Künstlerische Reflexion von Passivität und innerer Anspannung

Interaktive Installation als Einladung zur Selbstkonfrontation

Format und Medium:

Rauminstallation

Beschreibung:

Der Wartebereich der beschriebenen Installation wird durch abgehängte Stoffwände betreten und erstreckt sich über einen grauen Linoleumboden. Die Ausstattung ist bewusst reduziert: Drei Stühle, ein Beistelltisch mit Lektüre sowie eine Deckenlampe, bestehend aus zwei LED-Röhren, prägen das nüchterne Ambiente. Im Hintergrund erklingt leichte, rhythmische Musik, während in regelmäßigen Abständen – etwa alle 45 Sekunden – eine weibliche Stimme mit höflichen Floskeln die Wartenden anspricht, um die Atmosphäre zu beruhigen und die Wartezeit angenehmer zu gestalten. Die wiederkehrende Aussage „Danke für Ihre Geduld. Sie sind in Kürze dran.“ unterstreicht die temporäre Ausgesetztheit der Anwesenden. Ausgelegte Flyer informieren über die Inhalte der interaktiven Installation.

Im Zentrum der künstlerischen Auseinandersetzung stehen die Themen Warten, Ertragen, Aushalten und Weitermachen – Erfahrungen, die emotional und persönlich aufgeladen sind und in eine visuell-künstlerische Sprache übersetzt wurden. Der bewusst trostlos gestaltete Wartebereich spiegelt die innere Anspannung wider, die den Alltag vieler Menschen prägt: das bedrückende Gefühl, in einer endlosen Dauerschleife gefangen zu sein. Der innere Konflikt zwischen Weitermachen und Aufstehen bleibt bestehen. Per Definition ist ein Wartebereich ein Ort passiver Erwartung, an dem man auf eine Gelegenheit oder Entwicklung wartet, wie es etwa in Arztpraxen, Kliniken oder Behörden der Fall ist. Die Installation fordert jedoch dazu auf, diese passive Haltung zu hinterfragen und nicht darauf zu vertrauen, dass sich Veränderungen von selbst ergeben oder der „perfekte Moment“ eintritt. Vielmehr wird der Wartebereich zur visuellen Einladung, den eigenen Stillstand zu erkennen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen – als Konfrontation mit dem eigenen Verhalten.

Die Installation stellt damit die zentrale Frage: Worauf wartet man? Sie verweist auf die existenzielle Dimension des Wartens, wie sie in literarischen Reflexionen zum Ausdruck kommt. So beschreibt Sully Prudhomme das Warten als „die grausamste Vermengung von Hoffnung und Verzweiflung, durch die eine Seele gefoltert werden kann“, während Franz Werfel konstatiert: „Alles Warten ist Warten auf den Tod.“ In dieser künstlerischen Auseinandersetzung wird das Warten nicht nur als individuelles, sondern auch als gesellschaftliches und philosophisches Phänomen erfahrbar gemacht.

SCHWER IM MAGEN

Autor*innen

Arved Gührs

Nina Poleske

Mathilda Fee Schwarz

Inhalte:

Finning

kritische Auseinandersetzung mit Tierleid und Tierkonsum

Format und Medium:

Videoinstallation

Beschreibung:

Dieses widmet sich dem Thema Finning und setzt sich kritisch mit den grausamen Praktiken des Abtrennens von Haifischflossen auseinander, das weltweit jährlich Millionen von Haien das Leben kostet. Im Rahmen der Aufgabenstellung, zehn gleichartige Objekte auf zehn Stufen eines Systems zu verändern, wurde das Ziel verfolgt, auf die Verbrechen an Haien aufmerksam zu machen, die einzig und allein deshalb qualvoll sterben, weil ihre Flossen in einigen Kulturen als Delikatesse gelten. Nach intensiver Auseinandersetzung mit möglichen Systemen und Themen entwickelte Nina Poleske die Idee, das Verstümmeln von Ton-Haien als künstlerische Metapher für das reale Finning zu nutzen. In gemeinsamer Arbeit wurden aus Ton Haifiguren modelliert, die anschließend mit verschiedenen Küchenutensilien auf unterschiedliche Weise ihrer Flossen beraubt wurden. Die abgetrennten Flossen wurden in einen Kochtopf gegeben und zu einer symbolischen Haifischflossensuppe verarbeitet, die – als Ausdruck von Überwindung und Ekel – schließlich verzehrt wurde. Die Wahl des Materials fiel auf Ton, da dieser nicht nur den gestalterischen Anforderungen entsprach, sondern auch gesundheitlich unbedenklich war und somit den Verzehr ermöglichte.

SCHWER IM MAGEN

Klicken Sie auf den Play-Button, um externe Inhalte von Vimeo.com zu laden und anzuzeigen.

Externe Inhalte von Vimeo.com zukünftig automatisch laden und anzeigen (Sie können diese Einstellung jederzeit über unsere »Datenschutzerklärung« ändern.)

Acousma

Autorin:

Tonia Paul

Inhalte:

Akustische und visuelle Atmosphärenforschung

Transformation und Erinnerung von Orten

Audiovisuelle Komposition und synästhetische Wahrnehmung

Format und Medium:

Installation, Projektion und Audiowiedergabe, Fundobjekte vom Ausstellungsort

Beschreibung:

Das vorliegende Kunstprojekt widmet sich der akustischen und visuellen Atmosphäre des ehemaligen Güterbahnhofs und der Viehauktionshalle in Weimar Nord. Dieser historisch bedeutsame Ort, einst ein zentraler Umschlagplatz für Waren und Tiere, ist heute weitgehend verlassen und von einem Prozess des Wandels geprägt. Im Zentrum des künstlerischen Interesses steht die Frage, inwiefern sich die Vergangenheit dieses Ortes im Klangbild manifestiert und wie sich der Ort nicht nur visuell, sondern auch auditiv erschließen lässt. Zu diesem Zweck wurden zwei Spieluhren konstruiert, die charakteristische Geräusche des Geländes aufnehmen und in verfremdeter Form wiedergeben. Ergänzt wird das Projekt durch ein Video, das den Ort sowohl aus der Bodenperspektive als auch aus der Vogelperspektive mittels Drohnenaufnahmen dokumentiert. Die Verbindung von Ton und Bild eröffnet eine neue Ebene der Wahrnehmung und ermöglicht es, den Ort auf eine ungewohnte, synästhetische Weise zu erfahren.

Der Entstehungsprozess des Projekts begann mit einer umfassenden Recherche zur Geschichte des Areals, wobei historische Fotografien und Karten herangezogen wurden, um ein vertieftes Verständnis für den Ort zu entwickeln. Im Anschluss erfolgten Field-Recordings mit Mikrofonen, bei denen typische Geräusche wie Wind, Bahnlärm, Schritte auf Schotter und Echo eingefangen wurden. Parallel dazu wurden die beiden Spieluhren entwickelt, die diese Klänge aufgreifen und in transformierter Weise wiedergeben. Für die visuelle Dokumentation wurde das Gelände sowohl mit einer Kamera als auch mit einer Drohne aufgenommen, um verschiedene Perspektiven zu integrieren. In der abschließenden Postproduktion wurden die Ton- und Videoaufnahmen zu einer audiovisuellen Komposition zusammengeführt, die den Ort in seiner Vielschichtigkeit erfahrbar macht.

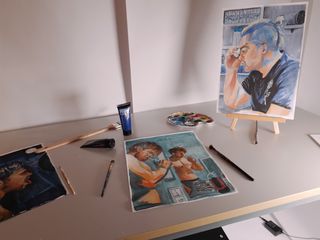

Ungefilterte Momente - Die Schönheit der Unvollkommenheit

Autorin:

Nina Poleske

Inhalte:

Unkonventionelle Porträtdarstellung

Authentizität und Unmittelbarkeit

Experimentelle Natürlichkeit

Format und Medium:

Gemälde, Malerei, Acryl auf Leinwand

Beschreibung:

In dieser bemerkenswerten Sammlung von Gemälden offenbart sich eine unkonventionelle Darstellung menschlicher Porträts, die Betrachtende in eine Sphäre unverfälschter Natürlichkeit entführt. Abseits konventioneller Ästhetik verzichten die Werke auf perfekte Winkel oder idealisierte Mimik und widmen sich stattdessen der authentischen Essenz menschlichen Ausdrucks. Durch den gezielten Einsatz kräftiger Farbakzente wird das Experimentelle dieser Kompositionen betont, wodurch sich eine eigenwillige Dynamik zwischen Subjekt und Publikum entfaltet.

Jedes einzelne Porträt fungiert als zeitloses Zeugnis flüchtiger Momente, das die tiefere Wahrheit künstlerischer Schönheit in der vermeintlichen Unvollkommenheit offenbart. Die Ausstellung fordert dazu auf, sich von der Suche nach makelloser Inszenierung zu lösen und stattdessen die Poesie des Unmittelbaren zu entdecken – fernab digitaler Manipulation oder gestellter Posen. Damit wird nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein philosophisches Statement gesetzt: Die wahre Faszination des Lebens liegt oft im Ungefilterten, Spontanen und scheinbar Flüchtigen.

Diese Werke laden ein, die Kunst des Sehens neu zu definieren und die Vielfalt menschlicher Ausdrucksformen jenseits normativer Erwartungen zu feiern.