Wie Konzeptkünstlerin Larissa Barth Frauen, trans, inter und nicht-binäre Menschen in die Geschichte schreibt

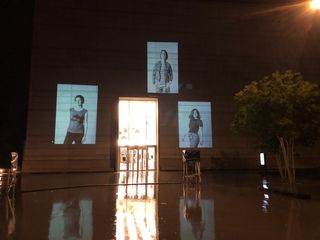

Am Samstag, den 27. September 2020, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, wurde das Bauhaus-Museum Weimar zur Großeinwand für Larissa Barths Multimedia-Installation »walter ≠ bauhaus«. Mit mehreren Projektoren warf die Konzeptkünstlerin eine Serie von insgesamt 108 Schwarz-Weiß-Fotografien an die Westfassade des Gebäudes am Stéphane-Hessel-Platz. Arrangiert in wechselnden Dreiergruppen zeigten die Bilder Porträts von Personen, die sich als weiblich, inter, trans oder nicht-binär identifizieren und heute im Zusammenhang mit dem Bauhaus studieren, arbeiten oder forschen — darunter auch Tina Meinhardt (Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Bauhaus-Universität Weimar) und Dr.in Miriam Benteler (Diversitätsbeauftragte der Bauhaus-Universität Weimar). Als temporäres Denkmal bildeten die überlebensgroßen Porträts auf der Fassade des Bauhaus-Museums einen weithin sichtbaren Gegenpol zur bislang cis-männlich dominierten Repräsentation und Rezeption des Bauhauses.

Die Idee zu ihrer Fotoserie »walter ≠ bauhaus« und der darauf basierenden Fassaden-Projektion kam Larissa Barth im Laufe ihrer Diplomarbeit im Studiengang Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar. Das Thema der Arbeit — »Repräsentation von historischen weiblichen Persönlichkeiten im öffentlichen Raum der Stadt Weimar« — entstand laut Barth aus ihrem Aufenthalt in Weimar heraus: »Einfach durch die Beobachtung, dass hier ja sehr viel Geschichte im öffentlichen Raum repräsentiert wird, in ganz verschiedenen Formen, und dass Frauen dabei stark unterrepräsentiert sind. Und damit wollte ich mich näher beschäftigen und dem entgegenwirken.« Ein weiterer Anlass, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen, war für Barth die öffentliche Auseinandersetzung mit dem historischen Bauhaus im Jubiläumsjahr 2020. So beobachtete die Künstlerin: »Auch einhundert Jahre nach der Gründung des Bauhauses werden in Ausstellungen und Publikationen neben bekannten männlichen Persönlichkeiten wie Walter Gropius und Johannes Itten Frauen nur am Rande erwähnt.«

Aus Barths akademischer Auseinandersetzung mit der (Unter-)Repräsentation von historischen weiblichen Persönlichkeiten in Weimar folgten gleich zwei künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum der Stadt: die Fassadenprojektion zur Fotoserie »walter ≠ bauhaus« und die Aktion »History Repeats (Itself)«.

»History Repeats (Itself)«

In ihrer ersten Aktion mit dem Titel »History Repeats (Itself)« stellte Barth eine Gedenktafel für Anna Amalia, Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach, an der nach ihr benannten Bibliothek an Weimars Platz der Demokratie auf. Ausgangspunkt für diese nicht-genehmigte Intervention im öffentlichen Raum war Barths Erkenntnis, dass es in Weimar und Umgebung weit und breit weder Gedenktafeln noch Denkmäler für Anna Amalia gibt – trotz Anna Amalias herausragenden politischen Leistungen und ihrer weithin anerkannten Rolle als Wegbereiterin der Weimarer Klassik. Nur der Name der Bibliothek am Platz der Demokratie und das Wittumspalais verweisen auf die Herzogin.

Also beschloss Barth, Anna Amalia selbst eine späte Würdigung zukommen zu lassen und dabei gleichzeitig auf die allgemeine strukturelle Unterrepräsentation von Frauen im kulturellen und geschichtlichen Diskurs aufmerksam zu machen. Mit Unterstützung von Sabine Eichholz aus der Formenbauwerkstatt der Bauhaus-Universität Weimar fertigte sie eine Gedenktafel für die Herzogin an. »Leider nicht in Ehringsdorfer Travertin, wie das üblich ist in Weimar«, räumte Barth ein, »aber doch in Kalksandstein, also einem ähnlichen Material.« Die 60 x 40 cm große Tafel erinnert mit folgenden Worten an die Herzogin:

»Zum Gedenken an Anna Amalia (24. Oktober 1739 - 10. April 1807) / Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach / Wegbereiterin der Weimarer Klassik«

Am Weltfrauentag am 8. März 2020 stellte Barth die Gedenktafel am Eingang zur Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek an Weimars Platz der Demokratie auf.

Nach der Aufstellung der Tafel verhängte Barth schließlich noch gemeinsam mit ihrer Partnerin verschiedene Gedenk -und Denkmalstafeln männlicher Schlüsselfiguren der Weimarer Klassik mit Plakaten. Diese Plakate zeigten jeweils ein verschwommenes Foto der Originaltafel, das deren ursprünglichen Inhalt jedoch noch erahnen ließ. Darüber druckte Barth kritische Botschaften bezüglich der Repräsentation weiblicher Persönlichkeiten im öffentlichen Raum Weimars. So prangte auf dem Sockel des Goethe-und-Schiller-Denkmal auf Weimars Theaterplatz nun der Hinweis: »In Weimar gibt es mehr als 200 Gedenktafeln. Nur 24 davon sind Frauen gewidmet.« Den Sockel des Herder-Denkmals hingegen zierte die Aufschrift: »Weimar, die Stadt der Dichterinnen und Denkerinnen.« Am Wieland-Denkmal wiederum erfuhren Passantin*innen: »Nur ein Denkmal in Weimar ist explizit einer Frau gewidmet.« Die Gedenktafel für Goethes Sekretär, Friedrich Wilhelm Riemer, in Weimars Amalienstraße überdeckte der spitze Kommentar: »Es gibt in Weimar eine Gedenktafel für Goethes Sekretär, aber keine für Anna Amalia.« Ein ergänzender Text an den jeweiligen Tafeln wies Passant*innen außerdem auf Barths Gedenktafel für Anna Amalia hin.

Ob Passant*innen aufgrund dieses Hinweises den Weg zur Gedenktafel am Platz der Demokratie gefunden haben weiß Barth leider nicht. »Aber sehr viele Personen haben nur die Schilder gesehen und haben auch das schon als Aktion anerkannt. Es gab sehr viele Reaktionen auf diese Plakate. Am Goethe- und Schiller-Denkmal am Theaterplatz beispielsweise wurde das Schild immer wieder abgemacht, wenn Leute das nicht auf ihrem Touristenerinnerungsfoto haben wollten. Und ich sage bewusst ›Touristen‹, weil es hauptsächlich Männer waren, die dieses Schild abgenommen haben. Während Frauen teilweise explizit vor dem Plakat posiert haben.«

Die Gedenktafel selbst verschwand schon etwa drei Stunden nach ihrer Aufstellung. Wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown kontaktierte Barth schließlich die Anna-Amalia-Bibliothek und erfuhr, dass Mitarbeitende der Bibliothek die Tafel mit ins Gebäude genommen hatten, um sie vor Diebstahl oder Beschädigungen zu schützen. Allerdings stellten sie die Tafel an der Bibliotheksrezeption weiterhin aus. »Die Mitarbeiter*innen waren sehr begeistert von der Gedenktafel und haben den Direktor kontaktiert, um zu fragen, ob man sie nicht permanent installieren könnte«, erzählte Barth, die diesbezüglich schon in Gesprächen mit der Klassikstiftung Weimar steht. »Wie es aber um den weiteren Verbleib der Tafel bestellt ist, ob sie weiterhin im Fensterrahmen über der Rezeption der Bibliothek stehen bleibt oder ob sie – wie ich mir das wünsche – nochmal im öffentlichen Raum platziert werden kann, das ist noch nicht klar.«

»walter ≠ bauhaus«

In ihrer zweiten künstlerischen Intervention — »walter ≠ bauhaus« — widmete sich Barth dem Gedenken und Erinnern an Bauhaus-Frauen. Bei ihren Recherchen war Barth aufgefallen, wie wenig Beachtung deren Schaffen und Wirken selbst auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar zuteil wird: »Wir haben alle möglichen Büsten und auch Skulpturen – gefertigt von Männern und Männer darstellend. Manchmal auch Frauen darstellend, nackte Frauen meistens. Aber jedenfalls kein Denkmal in dem Sinne, dass es Frauen, die am historischen Bauhaus gewirkt haben, gewidmet wäre.«

Während der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum war Barth außerdem aufgefallen, dass es nun zwar immer mehr Publikationen und Sonderausstellungen gibt, die sich spezifisch mit dem kreativen Werk von Frauen am Bauhaus auseinandersetzen. »Aber die bleiben auch immer in einer Nische, in die sich meine Fotoserie tatsächlich auch fügen muss, nämlich: ›Das ist jetzt die Bauhaus-Frauen-Ausstellung in Erfurt‹, zum Beispiel, oder ›Das ist jetzt das Buch, in dem sammeln wir nur Biographien von Bauhaus-Frauen‹ oder ›Das ist jetzt das Buch, in dem sammeln wir nur historische Fotos von Bauhaus-Frauen‹.« In den Dauerausstellungen der großen Museen, beispielsweise der Bauhaus-Museen in Weimar oder Dessau, spiegele sich die Erkenntnis, dass Frauen bislang zu wenig Beachtung in der Reflexion und Repräsentation der Bauhaus-Bewegung gefunden haben, allerdings noch nicht wieder. Um auf dieses Ungleichgewicht in der Rezeptionsgeschichte des Bauhauses hinzuweisen, dachte sich die Konzeptkünstlerin das Multimedia-Projekt »walter ≠ bauhaus« aus.

»Wir haben ein Jahrhundert lang über Männer und Bauhaus gesprochen. Walter ist tot. Lasst uns versuchen, die Sicht auf's Bauhaus zu verändern!« – so beschrieb Barth ihr Kunstprojekt in einem offenen Aufruf zur Teilnahme, den sie auf Instagram sowie auf Plakaten in Weimars Innenstadt und auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar verbreitete. Hauptzielgruppe des Aufrufs waren Angehörige der Bauhaus-Universität Weimar; dennoch sprach die Konzeptkünstlerin ihre Einladung zur Teilnahme bewusst breiter aus, um auch Personen anzusprechen, die andernorts im Zusammenhang mit dem Bauhaus forschen oder arbeiten. »Dafür wäre ich offen gewesen«, erklärte Barth, »weil ›Bauhaus‹ ist mehr als nur die Bauhaus-Universität in Weimar. Es ist auch global einfach etwas, das nicht als homogene Bewegung gesehen kann, sondern ein Label, dem sich Leute zugehörig fühlen.«

Larissa Barth lud dezidiert weibliche, inter, trans und non-binäre Personen ein, an ihrem Projekt mitzuwirken »Es gibt keinen Grund, andere Personengruppen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität unterrepräsentiert sind, davon auszuschließen«, erklärte Barth ihre Entscheidung. »Also, es gibt einfach keinen guten Grund, warum ich nur Frauen nehmen sollte. Warum sollte ich trans* Personen jetzt beispielsweise nicht darstellen? Warum sollten sie weniger Berechtigung auf Repräsentation haben, nur weil es weniger Menschen im Anteil der Bevölkerung sind? Das verstärkt ja im Zweifel nur die Unterrepräsentation und umso mehr muss dem entgegengewirkt werden.«

Für ihre öffentliche Intervention wählte Barth ganz bewusst die Form des temporären Denkmals als Kombination aus fotografischem Porträt und Fassadenprojektion. »Das Bild für sich spricht schon unheimlich viel über die Person, die da abgebildet wird, und beansprucht Raum und Präsenz«, begründete sie ihr Konzept. Außerdem gab ihr das Format der Porträtfotografie die Möglichkeit, die strengen Hierarchien der traditionellen Denkmalserstellung zu durchbrechen: So wurden die Teilnehmenden nicht etwa von einer höheren Instanz ausgewählt, sondern konnten sich selbständig auf den offenen Teilnahmeaufruf hin melden. »Und vor allem konnte ich die Möglichkeit geben, verschiedene Fotos zu machen und es der Person selbst überlassen, wie sie dargestellt werden möchte«, erzählte Barth. »Deshalb die Form der Fotos – auch mit der Möglichkeit, die im öffentlichen Raum zu projizieren.«

Schon vor der Fassadenprojektion am Bauhaus-Museum Weimar veröffentlichte Barth Teile ihrer Fotoserie auf der Instagram-Seite @walterisnotequaltobauhaus. Die Re/Präsentation der Fotos im sozialen Netzwerk Instagram stellte für die Künstlerin nicht bloß eine weitere Möglichkeit der Intervention im öffentlichen Raum dar, sondern auch eine weitere, zeitgenössische Form des Denkmals: »Denkmale sind da, um die Zeit zu überdauern. Und ich glaube, das Internet ist ein sehr beständiger Ort, an dem die Dinge nicht so schnell wieder verloren gehen«, erläuterte Barth. »Wie in einer Stadt, wo man an einem Denkmal vorbeilaufen kann, stößt man auf Instagram vielleicht einfach so in seinem Alltag auf Porträts aus meiner Fotoserie.«

Neben der Ausstellung der angefertigten Porträts diente die Instagram-Seite auch dazu, weitere Personen zur Teilnahme am Projekt einzuladen. »Hier war natürlich toll, dass die Instagram-Seite schnell im Universitätskreis bekannt wurde«, erklärte Barth. »Und dass auch mit jedem Bild, das neu gepostet wurde, nochmal der entsprechende Freund*innenkreis der porträtierten Person angesprochen wurde.« So wuchs der Account stetig an und hatte schon knapp nach zwei Monaten rund 450 Follower. Mittlerweile sind es fast 900. »Das ist toll«, freute sich Barth, »Und das zeigt, glaube ich, auch, dass diese Unterrepräsentation von weiblichen, trans, inter und nicht-binären Bauhaus-Akteur*innen nicht nur von mir so gesehen wird, sondern dass auch andere Personen die Notwendigkeit sehen, daran etwas zu ändern.«

Bis zu ihrer Fassadenprojektion Ende September konnte Barth 97 Personen aus dem Umfeld der Bauhaus-Universität Weimar für ihr Projekt gewinnen und ablichten. Für Barth war dabei besonders »spannend zu sehen, wer sich da tatsächlich zugehörig fühlt und damit auch in die Öffentlichkeit treten möchte.« Zehn weitere Personen, die nicht persönlich in Barths Atelier erscheinen konnten, aber dennoch an dem Projekt teilnehmen wollten, sendeten Selbstporträts ein, die Barth zusammen mit ihren eigen Fotografien ans Bauhaus-Museum warf. Auch Barth selbst nahm mit einem Selbstporträt an ihrer Fotoserie »walter ≠ bauhaus« teil.

Barth schoss all ihre Porträts unter strengen Corona-Auflagen im Alten Funkhaus Weimar, wo sie sich Atelierräumlichkeiten gemietet hatte. Wie von der Künstlerin angeregt, brachten viele der Porträtierten ihre eigenen Gestaltungsideen in den künstlerischen Prozess mit ein. »Es gab Personen, die sind in Arbeitskleidung gekommen«, berichtete Barth. »Das ist ein sehr schönes Statement. Andere Personen sind im Gegenteil in sehr ausgefallener, schicker Kleidung erschienen. Es gab Personen, die sind mit der Schlagbohrmaschine vorbeigekommen. Und es gab auch Personen, die schon eine ganz bestimmte Pose vorgeschlagen haben, die also schon ein relativ klares Bild davon hatten, wie sie auf diesem Foto aussehen möchten.«

Auch bei den entsprechenden Bildbeschreibungen auf Instagram hatten die Porträtierten ein Mitspracherecht. Dabei ging es Barth nicht nur darum, die üblichen Hierarchien der Denkmalserstellung und -beschriftung zu durchbrechen; die individualisierten Selbstbeschreibungen der Porträtierten bilden für sie auch eine weitere wichtige Ebene der personellen Darstellung jenseits der bloßen Bildsprache. »Ich glaube, dass es mehr sein muss als nur das Foto, um eine wirkliche Repräsentation zu schaffen«, erläuterte sie. »Deshalb wollte ich unbedingt – wenn möglich – einen Namen – egal ob Pseudonym, voller Name oder Vorname und die Beschreibung der Tätigkeit dieser Person dazustellen. Und da die Selbstbeschreibung eben auch offen gestellt war, musste ich nicht an die offizielle Berufsbezeichnung anknüpfen. Die Beschreibung konnte auch darüber hinausgehen oder die Berufsbezeichnung sogar außen vorlassen.«

Die Angabe des Namens der Porträtierten war Barth jedoch noch aus einem anderen Grund wichtig: In ihrer Auseinandersetzung mit dem Wirken von Frauen am historischen Bauhaus hatte sie gelernt, dass Vieles an personellen Daten zum historischen Bauhaus verlorengegangen ist oder erst gar nicht aufgezeichnet wurde – Kurslisten mit den Namen von Studierenden zum Beispiel. Der Mangel an solchen Aufzeichnungen mache es heutzutage schwierig, die künstlerischen Biographien vieler Frauen am Bauhaus nachzuvollziehen. Vor diesem Hintergrund betonte die Künstlerin: »Ich glaube eben, dass ein Name – nur ein Name – schon zur Sichtbarkeit von Frauen, trans und nichtbinären Akteur*innen beitragen kann. Und ich möchte auch einfach, dass in hundert Jahren nicht noch einmal jemand sagen kann: ›Ja, wir haben halt keine Infos. Wir haben halt keine Fotos. Da waren halt keine berühmten Frauen. Da waren keine Frauen, die was Besonderes geleistet haben. Wir wissen gar nicht, wer da studiert hat.‹ – Das wird in 100 Jahren dann nicht mehr möglich sein, wenn man noch einmal zurückblickt.«

Weitere Informationen:

Larissa Barth: »History Repeats (Itself)«

https://cargocollective.com/larissa-barth/History-Repeats-Itself

Larissa Barth: »walter ≠ Bauhaus«

https://www.instagram.com/walterisnotequaltobauhaus/

Sie sind Mitglied der Bauhaus-Universität Weimar und arbeiten aktuell an einem Projekt im Bereich »Gleichstellung«/ »Diversität«, das wir im Rahmen unseres Newsletters vorstellen sollen? Dann schreiben Sie uns: michael.wallner[at]uni-weimar.de