Zum Projektabschluss ist die Webseite mit umfangreichen Rechercheerkenntnissen online gegangen.

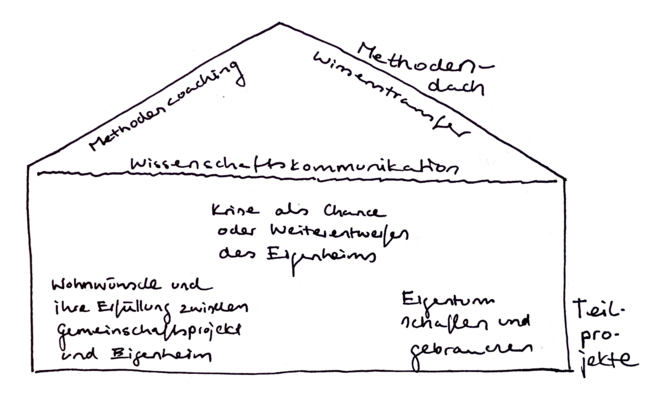

Krise und Transformation des Eigenheims

Am Eigenheim kristallisieren sich soziale, ökologische und architektonisch-planerische Krisen. Diese Krisenhaftigkeit birgt enorme Transformationspotentiale. Aus sozialwissenschaftlicher, stadtplanerischer und architektonischer Perspektive werden sich wandelnde Wohnwünsche und -praktiken, architektonische und stadtplanerische Bedingungen der Eigenheimproduktion sowie gesellschaftliche Konsequenzen des Wohn- und Grundeigentums untersucht. Ziel ist es, anhand experimenteller qualitativer empirischer Methoden Handlungsoptionen im Sinne einer sozialen und ökologischen Transformation zu entwickeln.

Das Forschungsteam setzt sich aus acht Personen zusammen, welche die Disziplinen Architektur, Zeitgeschichte, Stadtplanung, Stadtforschung sowie Visuelle Kommunikation vertreten.

Einblick in den Prozess

»Wissenschaftskommunikation und ihre Erscheinung« Workshop

Wissenschaft steht immer mehr in der Verantwortung sich mitzuteilen. Nicht nur, um aus dem Elfenbeinturm kommend die Gesellschaft darüber zu informieren welche Ergebnisse erzielt wurden. Es geht vielmehr darum zu informieren was sie leisten kann und was sie nicht leisten kann, um letztlich das Vertrauen in die Ressource Wissen zu stärken und zu fördern. Doch was ist gute Wissenschaftskommunikation und wie geht sie? Zur Beantwortung dieser Fragen unterstützt Enno Pötschke als freischaffender Grafik-Designer, der in Weimar Visuelle Kommunikation studierte, die Forschungswerkstatt mit seiner Expertise.

Zentrales Ergebnis des Workshop war es, dass Kommunikation — darunter auch die Wissenschaftskommunikation — beidseitig funktionieren muss. Demnach kann es sich nicht nur um eine einseitige Vermittlung, einen Monolog, handeln, sondern es sollte immer die Möglichkeit zu einem Austausch gegeben sein.

Inspiriert von einem Podcast haben wir uns den zentralen Fragen gestellt bevor ein Projekt kommuniziert werden kann: Wer sind wir? Wer ist unsere Zielgruppe? Aus welchem Umfeld kommen wir? Was ist unser Ziel? Welche Inhalte werden wir generieren? Welchen Output generieren wir und auf welchen Kanälen wollen wir diesen wiederfinden? Die ersten dieser Fragen konnten wir leicht beantworten:

Wir sind: Ein interdisziplinäres Forscher*innenteam, das sich mit den Krisen und Transformation des Wohnens beschäftigt. Wir kommen aus dem gestaltenden und wissenschaftlichen Umfeld der Bauhaus-Universität Weimar, vernetzt über die Weimarer Wohnungsforschung, aus den Disziplinen Architektur, Design, Stadtplanung und Urbanistik. Unser Ziel: ist es, anhand experimenteller qualitativer empirischer Methoden Handlungsoptionen im Sinne einer sozialen und ökologischen Transformation des Wohnens zu entwickeln. Unsere spezifischen Zielgruppen und die jeweiligen Outputs unterscheiden sich in den jeweiligen Teilprojekten.

Enno zeigte uns anhand von Referenzen welche graphischen Möglichkeiten es gibt, um Inhalte zu vermitteln. Von der Schriftfarbe rot zur Darstellung eines Krisenthemas, über verschiedene Icons um einen Forschungsgegenstand zu kategorisieren bis hin zur potentiellen Bedeutung leerer Seiten in einem Buch. Diese Erscheinungsformen wurden anhand unterschiedlicher Medien diskutiert: Angefangen beim klassischen Buch über Broschüren, Magazine bis hin zu Blogs, wissenschaftlichen Kanälen, Webseiten oder Podcasts. Die später von uns verwendeten Stilmittel sind dabei ebenso projekt- und zielgruppenspezifisch zu wählen wie die Formate.

Unser Forschungsprojekt „Krise und Transformation des Eigenheims“ beschreibt ein gesamt-gesellschaftliches Problem. Den experimentellen Charakter der Forschungswerkstatt wollen wir nutzen, um über unsere Kolleg*innen des Fachbereichs und Entscheidungsträger*innen aus der Praxis hinaus auch Jene zu erreichen, die von den Wohnkrisen im Einparteienhaus betroffen sind: durch Alternativen. Gemeinsamer Output der Werkstatt wird daher ein Exponat auf der diesjährigen Summeary, dass anschließend weiter wandern und damit einen Zugang zu breiten Teilen der Gesellschaft ermöglichen soll. Neben einer weiter wachsenden Internetpräsenz werden wir aber auch auf bewährte Printmedien der Forschung zurückgreifen. Die passenden visuellen Stilmittel zur inhaltlichen Darstellung wählt dabei unser Grafik-Direktor Enno.

Methodenworkshop »Oral History«

Mit Dr. Agnès Arp wurden Methoden beleuchtet, wie Wohnerfahrungen beforscht werden können. Dabei wurden vor allem die möglichen Interviewarten diskutiert. Angefangen beim Gruppeninterview über das leitfadengestützte Interview bis hin zum narrativen Interview sowie alle entsprechenden Zwischenstufen. Insbesondere die Zwischenstufen, wie ein eroepisches Gespräch oder ein biografisches Interview erhalten bei der Erforschung von Wohnerfahrungen eine besondere Bedeutung.

Ein besonderes Highlight war die Selbsterfahrung nach der Oral-history-Methode, die uns gezeigt hat wie tiefgreifend unsere Wohnerfahrungen uns prägen. Uns alle. Darin mit wem wir wohnen wollen, wo und wie aber auch wie wir zum Eigentum stehen. Dadurch hatten wir die wunderbare Selbsterkenntnis und -erfahrung diese Methode nicht nur auf theoretischer sondern auch auf emotionaler Ebene zu begreifen. Wie es ist zuzuhören, Pausen auszuhalten? Eine Beoabachtung führte uns dazu zu verstehen, wie besonders spannende Erkenntnisse zu Tage treten, wenn wir den Menschen Raum dafür geben, sie frei zu erzählen.

Wir stellten uns die Frage:

Das Interviewformat gliedert sich in drei Phasen. Beginnend mit einer sehr offenen, deutlich formulierten Einstiegsfrage, deren Beantwortung wir so viel Zeit wie notwendig einräumen. Ist die Interviewperson dann tatsächlich zum Ende gekommen, bietet uns die zweite Phase die Möglichkeit zu erzählgenerierenden Wie-Fragen. In der dritten Phase können wir durch ein leitfadengestütztes Nachfragen garantieren, Antworten auf unsere übergeordnete Forschungsfrage zu liefern. Ebenso wie ein Vorgespräch zur Erläuterung des Forschungsinteresses notwendig ist, empfiehlt Agnès auch ein Nachgespräch zur Datenabfrage aber auch zur Begleitung der befragten Person. Denn so ein Interview ist sehr viel aufreibender als wir dachten und fördert Inhalte zu Tage, denen wir uns nicht zwangsläufig bewusst waren. Somit werden Erzählungen und Interviews zu Quellen. Zu wissenschaftlichen Grundlagen, die über den intimsten Raum des Menschen erzählt: den Wohnraum.

Am Ende des Workshops hatten wir nicht nur eine unschätzbare Selbsterfahrung gesammelt. Wir haben alle technischen, theoretischen Grundlagen vermittelt bekommen aber auch den Mut, die Methoden zu hinterfragen und auf die Forschungsfrage anzupassen.

Beitrag 9. Forum Architekturwissenschaft »Das Einfamilienhaus zur Disposition: Von der Empirie zur baulich-räumlichen Transformation«

Abschlussarbeit Kolloquium

Bericht: Kolloquium 2023 der Forschungswerkstatt

Unser Eigenheim-Kolloquium im Juni 2023 richtete sich an Studierende, die sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Architektur und des Städtebaus mit dem Thema „Eigenheim“ auseinandersetzen und ihre Forschung in einem offenen Rahmen diskutieren wollten. Im Mittelpunkt des Kolloquiums standen inhaltliche Fragen und theoretische Ansätze sowie Schwierigkeiten bei der empirischen Untersuchung von Eigenheimen. Wir begannen das Kolloquium mit einer Vorstellungsrunde, bei der das spezifische Erkenntnisinteresse am Eigenheim aller Teilnehmer*innen kurz vorgestellt werden sollte. Dabei zeigte sich eine große Bandbreite: Form, Materialität und Grundrisse von Eigenheimen für ressourcenschonendes und zukunftsfähiges Wohnen, wohnungspolitische Fragestellungen zur Rolle von Eigenheimen bei der Sicherung leistbaren Wohnens, feministische Fragestellungen zur sozialen Reproduktion im Kontext des Eigenheims, individuelle Wohnwünsche und Wohnbiographien bis hin zu privaten Eigentumslogiken als zentraler Baustein von Eigenheimen.

Während des Kolloquiums diskutierten wir insgesamt drei Bachelorarbeiten aus der Stadtplanung und eine Masterarbeit aus der Architektur.

Madita setzt sich kritisch mit der scheinbaren Alternativlosigkeit von Privateigentum als zugrundeliegende Eigentumsform in bestehenden Einfamilienhaussiedlungen auseinander. In ihrer Arbeit entwickelt sie verschiedene Szenarien für eine wachsende Großstadt, in der Boden und Gebäude in nicht-private Eigentumsformen überführt werden.

Cora ging der Frage nach, welche Möglichkeiten integrierte Entwicklungskonzepte bieten, um homogene Einfamilienhaussiedlungen in heterogene und bedarfsgerechte Quartiere umzuwandeln. Cora widmet sich der "Alten Siedlung" in Karlstadt, für die ein integriertes Quartierskonzept erstellt wurde, die vorgeschlagenen Maßnahmen jedoch nicht umgesetzt wurden. Ziel ist es, die Faktoren herauszuarbeiten, die die Umsetzung von integrierten Quartierskonzepten verhindern, um daraus Rahmenbedingungen für zukünftige Entwicklungskonzepte in Einfamilienhaussiedlungen abzuleiten.

Janina untersucht in einem analytischen Ansatz den Einfluss der Planungskultur auf die (Neu-)Ausweisung von Einfamilienhausgebieten. Durch die kulturelle Brille" werden an einem Fallbeispiel in Rheinland-Pfalz akteurszentrierte Bewertungs- und Wahrnehmungsmuster sowie deren gemeinsame Aushandlungsprozesse herausgearbeitet und bewertet.

Aus gestalterischer Perspektive widmet sich Franziska dem ungebrochenen Wunsch nach Neubau, seinen ökologischen und sozialen Folgen im ländlichen Raum sowie architektonischen Strategien und Prinzipien für eine neue Baupolitik in der Einfamilienhausarchitektur.

Das Kolloquium machte deutlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Einfamilienhaus auch auf eine hohe gesellschaftliche Dringlichkeit reagiert. Angesichts steigender Mieten und des Mangels an bezahlbarem Wohnraum, hoher Bodenpreise und zunehmender Zersiedelung sowie sozialer und räumlicher Ungleichheiten und ökologischer Notwendigkeiten suchen Kommunen nach neuen Wegen im Umgang mit Einfamilienhausquartieren. Studentische Arbeiten können, so wurde deutlich, an dieser Transformation mitwirken und wichtige Impulse setzen.

Bauschild

Das Einfamilienhaus mit Garten stellt ein für viele Menschen scheinbar alternativloses Ideal dar. Nicht wahrgenommen werden ökologische (bspw. Versiegelung und ein höherer Heizbedarf), ökonomische (bspw. die Erschließung für technische Infrastruktur) sowie gesellschaftliche Folgen (wie soziale Ungleichheiten und die Konsolidierung traditioneller Rollenbilder). Diese Kosten trägt die GESAMTGESELLSCHAFT.

Das achtköpfige Forschungsteam hat in Weimar ein Bauschild aufgestellt, und informiert dabei die Stadtgesellschaft über die sozialen, ökologischen und architektonisch-planerischen Krisen des Eigenheims.

_____________

The single-family home with a garden appears to be a seemingly irreplaceable ideal for many people.

What often goes unnoticed are the ecological consequences (e.g., increased land sealing and higher heating needs), economic impacts (e.g., infrastructure development costs), and societal effects (such as social inequalities and the reinforcement of traditional roles). THE WHOLE SOCIETY BEARS THESE COSTS.

HAVE YOU EVER DREAMED OF OWNING A HOME, OR DO YOU ALREADY OWN A SINGLE-FAMILY HOME WITH A GARDEN?

We are a research team from disciplines including architecture, urban planning, urban research, and visual communication. We investigate the social, ecological, and architectural-planning crises of homeownership and potential paths for transformation. In Weimar, we have displayed a construction sign featuring five statements from our findings.

In Germany, there are 16.1 million single-family homes (SFH), which make up almost 67% of all residential buildings. They dominate the housing stock.1

Single-family homes consume significantly more land area. Their residents, on average, live in 157 m² spaces. This is nearly 79 m² more than in multi-family houses (MFH).2

Rural areas in Thuringia are experiencing a steady decline in population. By 2030, an estimated 36,000 single-family homes will potentially be vacant. However, 1,500 new single-family homes are built in the state every year.3

Single-family homes incur municipal investment costs for roads, sewage, drinking water, and electricity lines. The development costs for a single-family home are 8 times higher than for a compact multi-family house.4

Homeownership reflects the significant income and wealth disparity in Germany. The median net wealth of property owners reached a peak of €364,800 in 2021. For renters, it was at €16,200.5

References:

- Bestand an Wohngebäuden in den Jahren 2010–2021 mit einer oder zwei Wohnungen. Destatis (2022): Gebäude und Wohnungen. Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden, Bauabgang von Wohnungen und Wohngebäuden. Lange Reihen ab 1969–2021, S. 16.

Statistisches Bundesamt (2021): Pressemitteilung Nr. N 015 vom 25. Februar 2021.: www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_N015_44.html [Zugriff: 06.06.2023]. - ebenda.

- Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (2018). 2. Wohnungsmarktbericht Thüringen, S. 74f.: https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=ld000753 [Zugriff: 06.06.2023] und Thüringer Landesamt für Statistik (2022): statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp [Zugriff: 08.06.2023].

- EFH mit 1.000 m2 Grundstücksfläche/Wohneinheit und ein MFH mit 100 m2 Wohnfläche/Wohneinheit. Bundesstiftung Baukultur (2018). Baukulturbericht 2018-2019, S. 60.: www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/medien/5723/downloads/baukulturbericht1819.pdf [Zugriff: 06.06.2023].

- Deutsche Bundesbank (2021). Studie zur wirtschaftlichen Lage private Haushalte der Deutschen Bundesbank.: https://www.bundesbank.de/resource/blob/908138/5fa52fcaa9ad19972391d3c8c1bb82ce/mL/2023-04-vermoegensbefragung-data.pdf; [Zugriff: 16.06.2023].

_____________

Eckdaten Standorte

Das Bauschild befindet sich von Juli bis August am x.stahl im Kontext der summaery23 (Jahresausstellung der Bauhaus-Universität Weimar).

Ort:

Freifläche 11 | Outside 11 (Experimentalbauten, hinter x.stahl)

Bauschild | Construction sign

Das Schild bleibt bis Ende August 2023 auf dem Campus. Weitere Umzüge sind im öffentlichen Raum der Stadt Weimar geplant.

Teilprojekte

Teilprojekt „Wohnwünsche“

Im Abstecken von zwei maßgeblichen Wohnideen, werden Erkenntnisse zu den Idealvorstellungen des Wohnens gesucht, die neben den individuellen und ökonomischen Motiven existieren. Das Teilprojekt "Wohnwünsche und ihre Erfüllung zwischen Gemeinschaftsprojekt und Eigenheim" wird von Johanna Günzel und Kassandra Löffler erforscht.

Teilprojekt „Weiterentwerfen“

Das Teilprojekt "Krise als Chance oder Weiterentwerfen des Eigenheims: Von der Empirie zu baulich-räumlichen Transformation" wird von Julia von Mende und Hanna Schlösser untersucht werden. Das Projekt fusst auf der Durchführung von entwurfsbasierten Lehrprojekten. Die gemeinsam mit Studierenden durchgeführte Feldforschung wird von den Teilprojektleiter*innen wissenschaftlich ausgewertet, nachbereitet und in einem Begleittext zusammengefasst.

Half Measures – Das Einfamilienhaus zur Disposition

Julia von Mende, Hanna Schlösser

Die immer weiter wachsende Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland mit den entsprechenden Folgen in Bezug auf Flächenversiegelung, Material- und Energieverbrauch steht der Abmilderung des Klimanotstands diametral entgegen und birgt ein enormes Treibhausgasminderungspotenzial (Fischer et al., 2016; Kenkmann et al., 2019: 30). Ihre Reduktion auch durch mögliche Neuordnungen von Nutzungen adressiert unmittelbar die Planungspraxis.

Etwa 16 Millionen Einfamilienhäuser (Destatis, 2021: 16)1 stehen in Deutschland 83 Millionen Einwohner*innen gegenüber. Ein Großteil davon sind Eigenheime im suburbanen Kontext, eine Wohnform, die nach wie vor ungebremste Nachfrage erlebt. Man könnte also meinen, dass allein sie theoretisch genug Wohnraum für die Bevölkerung stellen würden. Zudem sind große Flächenanteile dieser Eigenheime verwaist, was nicht zuletzt dem demografischen Wandel geschuldet ist. Es gibt also eine Menge Fläche, aber wie kann sie aktiviert und zugänglich gemacht werden im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation?

Als konkrete Handlungsoption wird in Studien des Umweltbundesamts zum Beispiel die Teilung von Einfamilienhäusern vorgeschlagen (Kenkmann et al., 2019: 70 ff.). Warum also nicht mal halbe Sachen machen, im Sinne der Verringerung des Flächenbedarfs? Jedoch: „Wohnen ist konservativ“ (Selle 1996:7). Dies trifft insbesondere auf das Eigenheim in seiner baulichen Form des Einfamilienhauses zu. Und die Wohnpraktiken scheinen zäh. Bei der Frage nach dem ‚Wie‘ einer solchen Kursänderung, kann aber das implizite Wissen und das wissende Handeln der Bewohner*innen selbst – auch über mehrere Generationen – hilfreich sein.

Im Seminar wollen wir daher anhand von Fallbeispielen, Parameter für eine baulich-räumliche Transformation des Einfamilienhauses, das sich als eine Art typologische Einbahnstrasse in Sachen Flächenfraß zeigt, aus Bewohner*innenperspektive empirisch eruieren. Welche Beweggründe gab es, ins Einfamilienhaus zu ziehen? Wie wird gewohnt? Was hat sich im Lauf der Zeit bewährt? Was ist überflüssig? Was kann geteilt werden? Welche Qualitäten werden geschätzt? Was wird vermisst? Welche Wohnwünsche – auch an das Wohnumfeld – zeigen sich?

Im Rahmen eines forschenden Lehrformats als Teil der interdisziplinären Forschungswerkstatt Krise und Transformation des Eigenheims (11/22-10/23) werden Wohnpraktiken im Einfamilienhaus und deren Wandel im Lauf der Zeit und spezifische räumliche Qualitäten anhand von Interviews und visuellen Methoden (u.a. Modelle, analytische Zeichnungen) in Anlehnung an ethnografische Forschungsansätze gemeinsam mit den Studierenden untersucht und sichtbar gemacht. Anhand des möglichen Wissensfundus‘ an Praktiken des Energiesparens, Lagerns, Wiederverwertens, Reparierens, Anpassens, Umnutzens u.s.w. sollen Handlungsoptionen für baulich-räumliche Transformationen ermittelt werden. Ziel ist es, in diesem ersten Schritt Fragen als Grundlage für baulich-räumliche Interventionen im Bestand und programmatische Anpassungen im Wohnumfeld zu erarbeiten. Eine Weiterbearbeitung auf Grundlage der empirischen Analyse des ‚Wie es ist‘ wird im Wintersemester 2023/24 in Form eines architektonischen Entwurfsseminars angestrebt.

1 Bestand an Wohngebäuden mit einer und zwei Wohnungen.

Referenzen:

Destatis (2021). Gebäude und Wohnungen. Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden, Bauabgang von Wohnungen und Wohngebäuden. Lange Reihen ab 1969 – 2021. www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/fortschreibung-wohnungsbestand-pdf-5312301.pdf

Fischer, C., Blanck, R., Brohmann, B., Cludius, J., Förster, H., Heyen, D. A. et al. (2016). Konzept zur absoluten Verminderung des Energiebedarfs: Potenziale, Rahmenbedingungen und Instrumente zur Erreichung der Energieverbrauchsziele des Energiekonzepts. Dessau: Umweltbundesamt. Verfügbar unter: www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_17_2016_konzept_zur_absoluten_verminderung_des_energiebedarfs.pdf

Kenkmann, T., Cludius, J., Fischer, C., Fries, T., Keimeyer, F., Schumacher, K. et al. (2019). Flächensparend Wohnen Energieeinsparung durch Suffizienzpolitiken im Handlungsfeld „Wohnfläche“. Dessau-Roßlau. www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-09-05_texte_104-2019_energieverbrauchsreduktion_ap1_wohnen_final.pdf

Selle, G. (1996). Die eigenen vier Wände : zur verborgenen Geschichte des Wohnens (2. Aufl. ed.). Frankfurt am Main ; New York: Campus.

Teilprojekt „Eigentum"

Michael Schwind und Elodie Vittu werden am Teilprojekt "Eigentum schaffen und gebrauchen" forschen. Hier geht es einmal um die Frage, in welchen sozialen Verhältnis Eigentümer*innen und Mieter*innen stehen. Weiterhin geht um die Frage, in welchem Verhältnis Eigentümer*innen zu ihren Eigenheimen stehen und wie sie diese erhalten und pflegen. Diese Analyse setzt sich mit dem Eigenheim aus einer eigentumstheoretischen Perspektive auseinander und stützt sich auf empirische Untersuchungen von Fallbeispielen in der Region.

Wissenschaftskommunikation

Enno Pötschke, Bauhaus-Uni Alumnus der Visuellen Kommunikation im Bereich Wissenschaftskommunikation, seine Kompetenzen in das Gesamtprojekt einbringen. Jenny Price aus der Disziplin der Zeitgeschichte unterstützt das Team methodisch.

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-01_5f9f717a45.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/d/a/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-02_527875f6c5.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/9/7/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-03_1913e98cd2.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-04_51f5f0e479.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/b/2/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-05_14347a4b70.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-06_725892cded.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-07_f280a2006c.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-08_3c732514a4.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/8/1/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-09_9327a60da6.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-10_9024ee244a.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/6/5/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-11_012300e64d.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-12_cb2ca114e7.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/8/b/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-13_9a58d5fa94.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/4/1/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-14_f7dfa9dd86.jpg)

![Auszug aus Folien der Präsentation Wissenschaftskommunikation & Erscheinungsbild [Workshop] von Enno Pötschke.](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_230310-Forschungswerkstatt-Workshop-EP-15_ec1cf2edec.jpg)