BAUHAUS.INSIGHTS: »Das Gauforum in Weimar« – eine Ausstellung, die jede*r sehen sollte

Es ist ein Ort, den viele Menschen täglich passieren, ohne ihm größere Aufmerksamkeit zu schenken. Zugegeben, einladend wirkt er nicht: Das riesige, abweisende Gebäudeensemble umschließt eine Freifläche mit Tiefgarageneinfahrten und schon allein die Monumentalität bildet einen starken Kontrast zur sonst eher kleinstädtischen Anmutung Weimars. Dennoch: Das Gauforum gehört zur Geschichte der Stadt wie Theaterplatz, Schillerhaus und Frauenplan. Warum wissen wir eigentlich so wenig darüber?

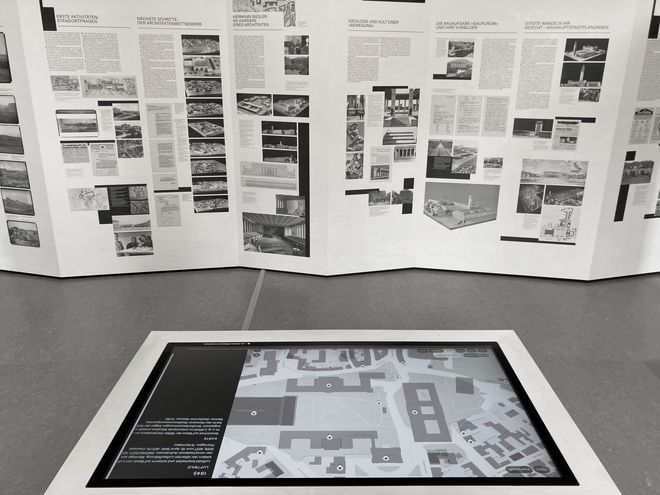

Die Ausstellung »Das Gauforum in Weimar – ein Erbe des dritten Reiches« zeigt die Entstehungsgeschichte der nie fertig gestellten Monumentalanlage als einzigartiges Beispiel nationalsozialistischer Repräsentationsarchitektur. Anhand von Originalfotos und -dokumenten, Begleittexten und interaktiven Vorher-Nachher-Ansichten enthüllt sie im Turmbau das stadtplanerisch rücksichtlose Vorgehen der Nationalsozialisten.

Dr. Christiane Wolf, Leiterin des Archivs der Moderne der Bauhaus-Universität Weimar, hat die Ausstellung als Kuratorin gemeinsam mit Dr. Norbert Korrek und Dr. Justus Ulbricht konzipiert und gestaltet. Wir haben sie befragt zur Entstehungsgeschichte, zum zeitgemäßen Umgang mit einem solch ideologisch aufgeladenen Platz und welche Verantwortung aus der Geschichte erwächst.

Frau Dr. Wolf, das Gauforum in Weimar zählt zu den wenigen erhaltenen Architekturensembles des Nationalsozialismus‘ in Deutschland und ist zugleich ein Ort der Widersprüche. Als Ausdruck totalitärer Macht und nationalsozialistischer Ideologie, wurde es nie vollständig fertiggestellt. Welche Funktionen kamen diesem Ort damals zu und warum gerade in Weimar?

Ja, warum gerade Weimar? Weimar war spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Kulminationspunkt rechtskonservativer Gruppierungen und Personen. Daraus erklärt sich auch der erste NSDAP-Reichsparteitag nach der Wiederzulassung der Partei, der hier stattfand. Das hat vor allem mit Einzelpersonen zu tun wie dem Reichsjugendführer Baldur von Schirach oder Fritz Sauckel, dem damaligen Reichsstadthalter und späteren Gauleiter. Hitler versucht zu dieser Zeit, Rede- und Auftrittsorte zu finden, da er 1926 infolge seiner Inhaftierung nur in Weimar und in Braunschweig öffentlich sprechen darf. Überall sonst hat er Redeverbot. Außerdem will er das deutsche Nationalverständnis neu kreieren. Weimar als Gründungsort der Weimar Republik liegt da nahe – auch um diesen Ort neu zu besetzen. Und auch, um die deutsche geografisch-kulturelle »Mitte« zu konstruieren. Schon seit 1900 versucht man, die kulturelle Mitte des deutschen Reiches, der deutschen Nation zu verorten. Es läuft dann auf Thüringen hinaus, das Herz deutscher Kultur. Deswegen kommt Hitler bereits so früh nach Weimar. Er kommt in Zivil und residiert im Hotel Elephant. Bis zum Ende des Nationalsozialismus ist er mehr als vierzig Mal in Weimar: Weil er die Stadt liebt, so schreibt er.

Zurück zum Forum. Die Bundesländer bestehen seit den 1920er-Jahren in ähnlicher Form weiter. Ihre Verdrängung zeichnet sich ab 1933 durch die Einrichtung sogenannter Gaue ab. Jeder Gau sollte sein repräsentatives architektonisches Machtzentrum erhalten. Thüringen und Weimar spielen eine außergewöhnliche Rolle. Denn in Thüringen sitzt 1930 die NSDAP erstmalig mit in der Regierung. Und Fritz Sauckel, langjähriger Weggefährte Hitlers, wird 1933 Gauleiter. Sauckel möchte für Weimar einen repräsentativen Sitz haben, welchen er mit dem Gauforum auch bekommt. Weimar ist der erste Ort, an dem Hitler sich persönlich einschaltet, ein solches Ensemble planen und bauen zu lassen.

Die Ortsfindung fällt auf das heutige Areal, das zwischen Altstadt und Bahnhof verkehrstechnisch günstig liegt. Das ist sehr wichtig, weil zu solchen Aufmärschen weit über 10.000 oder 30.000 Personen kommen sollten, die ja logistisch an- und wieder abgefahren werden müssen. Das heißt, Bahnhofsnähe ist wichtig; Autobahnen gab es zu dem Zeitpunkt des Wettbewerbs noch nicht. Die Altstadt sollte laut Hitler nicht tangiert werden. Durch ein Feststellungsverfahren des damaligen Direktors der Hochschule für Architektur und Baukunst, Paul Schultze-Naumburg, wird dieses Areal ausgesucht.

Geplant wurden ein Verwaltungsbau für die Gauleitung, ein Bau der Gliederungen der NSDAP, also den »Bund Deutscher Mädel«, die »Hitlerjugend«, die »Deutsche Arbeitsfront« sowie das Reichsstadthaltergebäude, der Sitz des Gauleiters. Eine Halle war damals noch nicht vorgesehen, aber ein großer Aufmarschplatz und ein Turm, der die Silhouette bilden sollte. Im Wettbewerbsverfahren und im Planungsverfahren kam dann eine große Halle dazu. Der Turm wurde sukzessive immer höher, bis auf zwei Drittel höher, als wir ihn heute kennen, gekrönt von einer Weltkugel mit Glockengeläut. Er sollte pseudoreligiöse Funktionen übernehmen, denn man kann durchaus von einer neuen Religiosität im Nationalsozialismus sprechen. Das Regime baute sich seine eigenen »Kathedralen« für die sogenannte Volksgemeinschaft mit sakraler Ausstattung, zum Beispiel einer Orgel und einer Krypta. Volksgemeinschaft bedeutete Parteigenossenschaft, bedeutete Gehorsamkeit und Ausschluss aller nicht zur Gemeinschaft gehörenden Personen.

In der Ausstellung wird geschildert, dass für die Erbauung ein ganzes Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht wurde, eine Grünanlage und Park entlang des Asbachs und über 150 Wohn- und Geschäftshäuser der Jakobsvorstadt. Wie muss man sich das historisch gewachsene Quartier vorstellen, das Weimar durch dieses Vorgehen verloren gegangen ist?

Weimar war eine der ersten Städte, die im Zuge der Stadterweiterung eine große Parkanlage erhalten hatten. Das Gelände dort fiel stark ab, noch wesentlich stärker, als wir das heute sehen, und der Grünzug, beginnend am Wimaria-Stadion über das Schwimmbad, zum E-Werk und bis zum Tiefurter Park, bildete die grüne Lunge Weimars. Die Stadt liegt in einer Kessellage und brauchte die Durchlüftung, deswegen ist das Areal nie bebaut worden. Heute fehlt sie an dieser Stelle.

Um das Gauforum zu bauen, gab es auf dem Areal zunächst umfangreiche Enteignungsmaßnahmen. Die enteigneten und abgerissenen Gebäude waren gründerzeitliche, zum Teil freistehende Häuser. In Richtung Jakobskirche gab es eher Kleinhandwerkerbetriebe und Arbeiterquartiere. Die Bewohner sollten Handwerkersatzbauten bekommen, die man heute noch in der Freiligrathstraße sehen kann. Das sind 1930er-Jahre-Gebäude, geplant von einem Hochschullehrer mit seinen Schülern aus der damaligen Weimarer Hochschule. So stellten sich die NS- eine optimale Handwerkerstadt vor, es war ein historisierendes, mittelalterliches Traumbild.

Fotos: Claudia Weinreich; Medientisch: Alexander Rutz

Sie haben die Ausstellung als Kuratorin gemeinsam mit Dr. Norbert Korrek und Dr. Justus H. Ulbricht ins Leben gerufen, haben die Inhalte recherchiert und aufbereitet. Auf den Fotos sind viele Weimarer*innen zu sehen, die den nationalsozialistischen Machtinhabern am Rande ihrer Aufzüge zujubeln. Wie schwierig gestaltete sich die Suche nach Originaldokumenten und wie haben Sie es persönlich empfunden, so tief in das Weimar der Nazi-Zeit einzutauchen?

Ich habe zu Gauforen promoviert und war deshalb in Archiven von Städten, Ländern sowie im Bundesarchiv. Es gab auch Vorarbeiten von Dr. Norbert Korrek von der Professur Architekturtheorie, er hatte auch zum Thema geforscht. Die Quellenlage ist sehr gut und auch gut erschlossen. So gab es Material in Zeitschriften und Filmproduktionen der Nationalsozialisten. Wir sind in unzählige Archive gewandert und haben Privatnachlässe eingesehen.

Das Weimarer Gauforum war ein Vorzeigeprojekt, über das viel berichtet wurde bis hin zu einer Ausstellung in Madrid in den 1940er-Jahren. Insofern war es nicht schwer, Material zu finden, sonst hätten wir die Ausstellung auch in anderthalb Jahren gar nicht stemmen können. Und wir hatten sehr gute Unterstützung hier in Weimar: Durch das Staatsarchiv, jetzt Landesarchiv Thüringen, unser Stadtarchiv Weimar, unser Stadtmuseum, die uns sehr schnell das Fotomaterial zur Verfügung gestellt haben. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und auch in dem Zeitsprung-Medientisch von Alexander Rutz mit den Vorher-Nachher-Bildern steckt nochmal richtig viel Einzelrecherchearbeit drin.

Was empfindet man, wenn man so tief in diese Nazizeit eintaucht? Das werde ich oft gefragt. Ich hatte ja, als ich nach Weimar kam, bereits einen Vorlauf durch meine Promotion. Ich habe mir dafür Hilfe geholt und Methoden beibringen lassen, wie ich die Bilder und Quellen abspalten kann von meinem privaten Leben. Ich denke auch, dass dies nicht zu vergleichen ist mit Gedenkstättenarbeit. Aber sich von diesem menschenverachtenden Vokabular abzusetzen, das fand ich schwer. Womit ich mich auch sehr schwergetan habe, war im Staatsarchiv nach dem Einsatz von Zwangsarbeitern und Häftlingen aus dem Konzentrationslager Buchenwald zu forschen. Man muss lange Listen durchlesen und vom Bäckermeister in Weimar bis zu IG-Farben ist die Rede davon, dass »Menschenmaterial« bestellt wird. Wenn ich daran denke, läuft es mir noch heute eiskalt den Rücken herunter. Es war nicht leicht, das abzuspalten von mir und meinem Alltag. Aber ich denke, es ist immer sinnvoll, ein Training wahrzunehmen, das einem hilft, die Inhalte nicht allzu nah an sich heranzulassen.

Lange wurde um die Nachnutzung des Geländes nach 1990 gerungen. Welche Rolle nahmen und nehmen Mitglieder der Bauhaus-Universität Weimar beim Nachdenken über den richtigen Umgang mit dem Gelände des ehemaligen Gauforums und des entstandenen Quartiers der Moderne ein?

Die Liegenschaft wurde nach 1990 geteilt. Die Halle ging in die Verwaltung der Thüringer Liegenschaftsverwaltung, weil sie von Adolf Hitler persönlich größtenteils finanziert wurde. Die anderen Gebäude gingen sofort in das Eigentum des Landes Thüringen über. Die Hochschule nahm sich mehr oder weniger sofort nach 1990 dieses Themas an. Es gab Anfang der 1990er-Jahre gleich zwei Bauhaus-Kolloquien über Macht und Architektur und über Totalitarismus. Und in diesem Zuge der Kolloquien spielt im Gesamtkontext des NS-Erbes das Gauforum eine Rolle. Karina Los fertigte eine Diplomarbeit in der Professur Architekturtheorie an, die vorsah, ein Gebäude auf den großen Platz zu setzen, ihn so zu brechen und mit einem neuen Infosystem auszustatten. Es gab auch die Überlegung, sie auf die Rippenkonstruktion, also auf die Stahlbeton-Rippenkonstruktion zurückzubauen.

Die Professor Architekturtheorie spielt hier eine große Rolle, sie war es auch, die in Hinsicht auf das Kulturhauptstadtjahr 1999 ein Projekt ins Leben gerufen hat beim Land, um eine Ausstellung am historischen Ort zu installieren. Ich war damals bereits involviert in das Thema. Ich habe eine Dissertation geschrieben an der Ruhr-Universität Bochum über die Gauforen als Machtzentren des NS. Und in diesem Zuge war ich auch bereits für Vorträge in Weimar und hatte mit Norbert Korrek sehr engen Kontakt. Ich bin dann im Januar 1998 hier an der Professor Architekturtheorie gestartet mit der Zielstellung, zusammen mit Norbert Korrek eine Ausstellung im Gauforum zu erarbeiten und zu installieren.

Zwischendurch gab es sehr unterschiedliche Vorschläge, wie mit dem Gauforum-Ensemble umzugehen sei, zum Beispiel von städtischen Initiativen ausgehend. Das Kunstfest hatte das Gelände 2004 bespielt und Udo Lindenberg hatte in diesem Zuge angeboten, die Halle auf Dauer als Kulturort zu nutzen. Leider wollte das Land diese Idee nicht mitfinanzieren. Jetzt haben wir ein Einkaufszentrum.

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt, die Trägerin der Ausstellung zum Gauforum ist und dem Thüringer Landesverwaltungsamt, das die Räume zur Verfügung stellt, wurde sie dann 1999 im Foyer des sogenannten Turmhauses installiert. Sie wurde zweimal erneuert, weil wir den Zugang zum Turm unbedingt realisieren wollten. Deswegen wäre es auch für mich inakzeptabel, diese Ausstellung an einen anderen Ort zu geben. Sie muss am historischen Ort sein und diesen Turm als historisches Relikt integrieren. Denn von außen sehen wir nur einen rektangulären Turm ohne Schmuck. Im Inneren sehen wir aber einen Sakralbau, der für Fahnen und Illumination bei Aufmärschen geplant war, pure Ästhetisierung und eben der gesamte Nazi-Kult.

Was ich bis heute nicht akzeptieren kann, ist, dass der Platz abgeschottet ist und man ihn nicht betreten darf. Als Historikerin bin ich davon überzeugt, dass der Park und dann der Platz der städtischen Gesellschaft weggenommen wurde und ihr nie zurückgegeben wurde. Nun ist es ein sogenannter Nichtort, das finde ich nicht richtig.

Sie erwähnen es: Heute ist der Aufmarschplatz nicht mehr zugänglich, aber noch immer ist die historische Aufgeladenheit des Ortes spürbar. Was wünschen Sie sich für den künftigen Umgang mit dem Gauforum – von Seiten der Stadt, der Universität und auch der nächsten Generationen?

Ich denke, wir haben ja mit dem sogenannten Quartier der Moderne einen guten Ansatzpunkt. Seitdem das Bauhaus-Museum steht, haben wir immerhin eine Platzerweiterung. Dann gibt es unsere kleine Ausstellung, die allerdings besser ausgeschildert werden müsste. Und seit letztem Jahr ist das Museum Zwangsarbeit in einem Flügel des Ensembles untergebracht. Eine gute Zusammenarbeit, die aus diesem Ort schon sehr viel mehr macht. Ich würde mir aber wünschen, dass das Gauforum in der gesamten Stadt ausgeschildert und als Ort beworben wird, der eben auch zu Weimar gehört.

Und wie schon gesagt, ich wünsche mir die Öffnung des Platzes. Das Shopping-Center können wir nicht wieder in einen Kulturort zurückverwandeln. Aber wir können den Platz der Stadtgemeinschaft und der Stadtgesellschaft zurückzugeben. Denn sie hat ihn mit dem Bau des Gauforums verloren und nie zurückerhalten.

Frau Dr. Wolf, wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch!

Die BAUHAUS.INSIGHTS-Fragen stellte Claudia Weinreich, Pressesprecherin.

Ausstellung »Das Gauforum in Weimar – ein Erbe des dritten Reiches«

Turmgebäude des Gauforums

Jorge-Semprún-Platz 2

99423 Weimar

Öffnungszeiten: Di bis So 11 bis 16.30 Uhr

Eine digital aufbereitete Version der Ausstellungsinhalte ist hier zu finden: https://www.gauforum.de