Forschung

Fabi-Mörtel

2024-2026 Fabi-Mörtel

Entwicklung eines faserbasierten u. biologisch abbaubaren Mörtels

Durch gesetzliche Vorgaben werden Gebäude seit einigen Jahrzehnten deutlich energieeffizienter, weshalb Baumaterialien in der Lebenszyklusbetrachtung eine immer größere Rolle spielen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels werden alte traditionelle Baustoffe wie Lehm, Holz und Stroh zu hocheffizienten Bauweisen weiterentwickelt, um umweltschädliche und auf endlichen Ressourcen basierende Baustoffe zu ersetzen. Für einen schnellen Übertrag von der Forschung in die Baupraxis sind bei der Entwicklung neuer Baustoffe gängige Bauweisen und -formate zu beachten. Dabei spielt das Mauerwerk mit rund 70% die größte Rolle im Wohnungsbau. Soll dieser umweltfreundlicher werden, so ist es erstrebenswert, mineralische Ziegel und Mauersteine vorzugsweise durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Das von Zukunft Bau geförderte Forschungsprojekt „StrohGold“ birgt großes Potenzial, Mauersteine aus Stroh zu entwickeln. Um solche und ähnliche Bauprodukte nutzen zu können und die Wende hin zu umweltschonenden Baumaterialien zu realisieren, ist ein kompatibler Mörtel basierend auf nachwachsenden, biologisch abbaubaren Grundstoffen notwendig. Wie herkömmliche Mörtel soll er den vertikalen Druck und den horizontalen Schub abtragen und so die Performance neuer Mauerwerksbaustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen bzgl. Tragfähigkeit und Aussteifung enorm steigern. Die Verklebung der Mauersteine zur Wand gewährleistet Lastabtrag, Winddichtigkeit und weist zudem weitere vorteilhafte bauphysikalische Eigenschaften auf. Dazu zählt besonders das Bauklima durch angepasstes hygroskopisches und thermisches Verhalten zu den nachwachsenden Mauerwerksbaustoffen. Problemfreies, abfallarmes Recycling und sehr gute ökobilanzielle Werte sind weitere Vorteile eines solchen Mörtels. Auf dem Weg zu einem Bauwesen, das mehr auf nachwachsenden Ressourcen fußt und somit zum CO2-Speicher wird, stellt der neue Mörtel ein wichtiges Puzzleteil dar, das bisher nicht erforscht wurde.

Das Forschungsprojekt wird über das Bundes-Innovationsprogramm von »Zukunft Bau« gefördert.

Projektbeteiligte:

Katharina Elert, M.Sc. - Projektleitung u. -bearbeitung

Julian Pracht, M.Sc. - Projektbearbeitung

StrohGold

2022-2024 StrohGold

Entwicklung einer lasttragenden Strohleichtbauweise

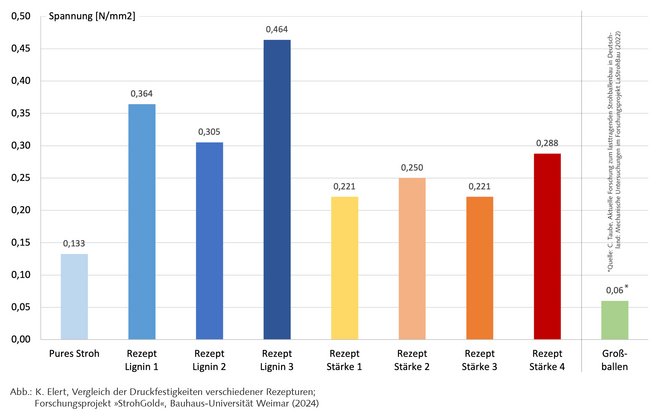

Das ökologische Bewusstsein der Gesellschaft steigt stark und mit der geforderten Implementierung nachhaltiger Strategien im Gebäudesektor werden Chancen für bisher ungewohnte Bauweisen wie das Bauen mit Stroh eröffnet. Gerade in Zeiten stark steigender Baupreise und verknappender Rohstoffe besticht die lasttragende Strohbauweise durch ihr kostengünstiges und regional ausreichend verfügbares, erneuerbares Grundmaterial mit einer hohen Wärmedämmfähigkeit. Auch Umweltindikatoren wie die Energiebilanz des Baustoffs zeigen über den gesamten Lebenszyklus viel günstigere Werte als bei konventionellen Bauweisen. Das klassische Strohballenmauerwerk birgt allerdings größere bautechn. Herausforderungen und erfordert auf Kosten wertvoller Nutzfläche enorme Wandstärken.

Durch die Entwicklung einer lasttragenden Strohleichtbauweise sollen diese Nachteile aufgehoben und so die positiven Eigenschaften des Baustoffs in vielfältigerer Weise nutzbar werden. Während der Entwicklung werden u.a. verschiedene Pressmethoden, ein optimierter Aufbau und das Einarbeiten kompatibler Materialien getestet, um die Tragfähigkeit und Steifigkeit bei reduziertem Materialeinsatz zu erhöhen und damit eine höhere Schlankheit zu erzielen. Später soll eine deutlich verbesserte Gesamtperformance erreicht und damit idealerweise die Realisierbarkeit und bauaufsichtliche Zulassung verschiedener, auch mehrgeschossiger Bautypologien ermöglicht werden. Auf der Baustelle sollen die vorgefertigten, widerstandsfähigen und möglichst monolithischen Strohleichtbauelemente eine einfache kraftschlüssige Montierbarkeit und eine zeitgemäße, individuelle Architektur erlauben. Durch das Verarbeiten regionaler Rohstoffe können zudem mittelständische Unternehmen gefördert und durch kurze Transportwege und Bauzeiten Kosten gespart werden.

Das Projekt zielt folglich auf die Entwicklung einer innovativen Bauweise mit ökologischem, ökonomischem und sozialem Mehrwert ab. Mit Erreichen dieser Ziele ist Stroh tatsächlich Gold wert!

Das Forschungsprojekt wird über das Bundes-Innovationsprogramm von »Zukunft Bau« gefördert.

Bearbeiterin: Katharina Elert, M.Sc.

Weiteres zum Forschungsprojekt kann einem Interview im IBA'27-Innovationsschaufenster

entnommen werden.

Zukunftsvision

Forschungsprojekt »StrohGold«

Klicken Sie auf den Play-Button, um externe Inhalte von Vimeo.com zu laden und anzuzeigen.

Externe Inhalte von Vimeo.com zukünftig automatisch laden und anzeigen (Sie können diese Einstellung jederzeit über unsere »Datenschutzerklärung« ändern.)

Abgeschlossene Forschungsprojekte

2021-2023 Lehmtafelbauweise

Die LTBw kann die Anforderungen an zukunftsfähiges Bauen erfüllen, wobei sich ein konkreter Forschungsbedarf in den Bereichen Materialschichtung, Faserbeimischungen und ökologische Zuschlagstoffe in Verbindung mit Vorfabrikation ergibt. Die Entwicklung zielt auf die Herstellung eines monolithischen geschichteten Lehmfertigteils mit einem optimalen Tragfähigkeits- und Wärmedurchgangsverhalten ab. Durch die Entwicklung der LTBw ergeben sich im Vergleich zur Stampflehmbauweise geringere Konstruktionsquerschnitte, Trocknungs- und Bauzeiten, niedrigere Baukosten und Schwindverformungen. Alle positiven Eigenschaften des massiven Lehmbaus wie ein gesundes Raumklima, hygroskopische Eigenschaften, Schadstoffbindung, thermische Speicherfähigkeit, Ästhetik und nachhaltiger Energie– und Ressourceneinsatz bleiben jedoch erhalten. Ziel ist es, den lasttragenden Lehmbau durch die Verwendung der vorgefertigten Lehmbautafeln zu fördern und leichter zugänglich zu machen. So können dem Fachplaner für die vorgefertigten Lehmbautafeln Kennwerte zur Verfügung gestellt werden. In der LTBw wird im Vergleich zum Stampflehmbau der zeitaufwändige Schalungs- und Trocknungsprozess sehr stark verkürzt und das Stampfen maschinell und voll automatisch ausgeführt, wodurch die Baukosten erheblich gesenkt werden. Durch die Entwicklung der LTBw entsteht eine innovative Vorfertigungsbauweise, mit der der Lehmmassivbau sachgerecht, qualitativ hochwertig und effektiv eingesetzt werden kann. Durch die Integration von Zuschlagstoffen und somit einer Lehmdämmschicht innerhalb des monolithischen Fertigbauteils kann das nachträgliche Anbringen von Dämmung entfallen. Die vorgefertigten Lehmbautafeln werden auf der Baustelle über einen Fugen-Verguss kraftschlüssig gefügt. Ziel der Forschung ist es, durch den konsequenten Einsatz natürlicher Baustoffe, eine moderne Verarbeitungstechnologie und passive Entwurfsstrategien eine nachhaltige Bauweise zu einer attraktiven Architektursprache zu etablieren.

Das Forschungsprojekt wurde vom Bundes-Innovationsprogramm »Zukunft Bau« gefördert und der Forschungsbericht kann hier heruntergeladen werden.

Bearbeiterin: Larissa Daube, M.Sc.

2019-2021 PHAP - Phasenwechselndes Pumpspeicherkraftwerk

Gegenstand der Forschungsarbeiten ist die Umsetzung eines phasenwechselnden Pumpspeicherkraftwerks. Bei diesem Speicher für Elektroenergie wird ein in der Dampfphase befindliches Medium als Druckgasspeicher mit Hilfe von Wasser komprimiert. Das Wasser dient gleichzeitig als Wärmespeicher für die Kondensationswärme des Dampfes. Durch ein geeignet gewähltes Speichermedium findet der Vorgang in etwa bei Umgebungstemperaturen statt und ist daher annähernd adiabat. Nach den bisher durchgeführten Analysen nähern sich die erreichbaren Wirkungsgrade denen von Pumpspeicherkraftwerken an. Das Verfahren ermöglicht jedoch eine standortunabhängige Realisierung bei vergleichsweise geringem Bauaufwand.

Ziel des gemeinsamen Antrages der Bauhaus-Universität Weimar und der Hochschule Nordhausen ist, das Verfahren grundlegend und detailliert zu untersuchen, um so die bisherigen Ergebnisse abzusichern und die Basis für eine anschließende industrielle Weiterentwicklung zu legen. Neben der verfahrenstechnischen Entwicklung werden die wirtschaftlichen Eigenschaften und damit mögliche Anwendungsgebiete untersucht.

2016–2018 HiPlast

Forschungsvorhaben »3D gedruckte faserverstärkte Gelenkpunkte für adaptive Faltwerke – HiPlast«

Filigrane, materialsparende und wandelbare Fassaden- und Dachkonstruktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Neben möglicher zu realisierender ikonenhafter Architektur und individueller Ästhetik ist die Realisierung gewollter Formänderungsvorgänge von großem Interesse. Die Motivation einer Formänderung ist häufig vor dem Hintergrund möglicher szenographischer als auch bauphysikalischer-energetischer Aspekte, z.B. der Verschattung bzw. Belichtung aber auch der gebäudeintegrierten Photovoltaik (BIPV), zu verstehen. Die Integration zusätzlicher Funktionen in zukünftige Hüllelementkonstruktionen für Dach- und Fassadenbereich darf dennoch nicht zu höheren Konstruktionsgewichten bzw. Transportabmessungen führen.

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung einer effizienten Hüllelementstruktur. Basierend auf dem am Lehrstuhl von Prof. Ruth entwickelten Patent werden geometrische wie auch materielle Lösungen zur Übertragung auf den Maßstab des Bauwesens gesucht. Speziell die Fügetechnologie der einzelnen Plattenelemente wird unter Anwendung innovativer faserverstärkter 3D-Drucktechnologien (punktuell) weiterentwickelt. Hierbei werden unterschiedliche Materialkombinationen (Glas, Kunststoff, Alu, Stahl) fokussiert.

Die im Forschungsvorhaben fokussierten, leichten, filigranen und formveränderlichen Hüllelementstrukturen sind grundlegend aus ebenen Platten aufgebaut, welche durch eine geeignete Füge- und Falttechnik verschiedene Bewegungsvorgänge realisieren können. Die Ansprüche an die "Fugen" sind aus Gründen der mechanischen Beanspruchung und der Dauerhaftigkeit aus Umwelteinflüssen als sehr hoch einzuschätzen. Der Ansatz des Forschungsvorhabens besteht darin die punktuellen Fügestellen der einzelnen Plattenelemente, welche als schubsteife Elemente, z. B. aus Glas, Kunststoff, Alu und Stahl gefertigt sein können, zu fokussieren. In diesen Bereichen erfolgt die wesentliche Kraftübertragung zwischen diesen Platten. Aufgrund der angestrebten Formänderung sind diese Bereiche über geeignete 3D-Druckverfahren herzustellen, wobei den hohen auftretenden Beanspruchungen Rechnung getragen werden muss. Hierbei wird im Rahmen des Forschungsvorhabens der Einsatz faserverstärkter 3D-Drucksysteme präferiert. Die Antragsteller stehen hierzu mit verschiedenen Forschungseinrichtungen in engem Kontakt. Die Möglichkeit der computergesteuerten Fertigung garantiert eine hohe geometrische Präzision, Formenvielfalt und durch Anwendung der Topologieoptimierung eine effiziente Materialausnutzung. Die entwickelten Knotenpunkte werden sowohl numerisch als auch experimentell untersucht.

2016–2017 CAALA

CAALA – Computer Aided Architectural Life-cycle Assessment

Es mangelt zurzeit an ganzheitlichen Werkzeugen, die Architekten und Planer dabei unterstützen, Gebäudeentwürfe über den gesamten Lebenszyklus hinsichtlich Energiebedarf, Treibhausgasemissionen und Kosten zu optimieren. Mit CAALA können energetische Bilanzierungen, ökologische Lebenszyklusanalysen und Lebenszykluskostenberechnungen von Gebäudeentwürfen in frühen Planungsphasen und in Echtzeit durchgeführt werden. Das schnelle Vergleichen von Varianten erlaubt es Planern, das Optimum einer Vielzahl von möglichen Lösungen zu finden. Im Vergleich zu herkömmlicher Software erfordert CAALA nur ein Zehntel der Eingabe- und Rechenzeit. Der innovative Ansatz und das große Marktpotential dieser Idee wurde bereits von führenden Experten der Branche bestätigt.

Ab dem 1. Oktober 2016 wird das Gründungsvorhaben von Alexander und Philipp Hollberg, Sebastian Dominguez und Milen Ivanov durch das EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Mentor an der Bauhaus-Universität Weimar ist Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ruth. Das EXIST-Gründerstipendium dient der Unterstützung von Hochschulabsolventinnen, -absolventen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden bei der Vorbereitung ihrer technologieorientierten und wissensbasierten Existenzgründungen. Bringen die Ideen das nötige Potenzial und wirtschaftliche Erfolgsaussichten mit, wird das Stipendium für den maximalen Zeitraum eines Jahres gewährt.

2015–2017 ILCO

Methoden zur systematischen Variantenexpoloration in frühen Phasen der Planung unter Berücksichtigung von Lebenszyklusaspekten

Bei der Planung eines Gebäudes sind verschiedene Einflussfaktoren (Geometrie, Material, TGA) sorgfältig aufeinander abzustimmen. Zwischen diesen Einflussfaktoren existieren jedoch zahlreiche Abhängigkeiten, die eine manuelle Vorgehensweise zur Optimierung schwierig und zeitaufwändig machen. Eine systematische Lösungsraumerkundung ist in realen Planungsprozessen daher oft nicht realisierbar. Mittels computerbasierter Methoden lässt sich in relativ kurzer Zeit eine große Zahl an Planungsvarianten erzeugen und überprüfen. Bislang existieren zahlreiche Ansätze, um Gebäudeentwürfe mit Hilfe dieser Methoden hinsichtlich energetischer Kriterien zu optimieren. Dabei werden jedoch nur einzelne Einflussfaktoren betrachtet. In realen Planungsszenarien ist eine isolierte Betrachtung einzelner Faktoren nicht sinnvoll, da es oft notwendig ist, zahlreiche Einflussfaktoren möglichst gleichzeitig zu betrachten, um zu einem ganzheitlich guten Ergebnis zu gelangen.

Ziel des durch die Forschungsinitiative Zukunft Bau bzw. das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit geförderten Projektes ist es, Methoden zu entwickeln, die es dem Planer ermöglichen, in kurzer Zeit systematisch nach Optima für lebenszyklusgerechte Gebäude zu suchen. Dabei steht die Problematik, dass sich verschiedene Einflussfaktoren gegenseitig beeinflussen und dadurch nicht gleichzeitig optimieren lassen, im Vordergrund. Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Koppelung von Methoden zur Optimierung einzelner Einflussfaktoren, der Einbindung von Lebenszyklusanalysen und der Entwicklung einer Methode zur mehrstufigen Variantenbildung und -optimierung. Durch Visualisierungs- und Interaktionsmechanismen, die in einem sogenannten Variantenexplorer vereint werden, soll diese Planungsmethodik für den Planer transparent gemacht werden. Dies soll es erleichtern, bei konkreten Planungsaufgaben ein Verständnis für die komplexen Wechselwirkungen zwischen sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren zu erlangen.

Leitung des Forschungsprojekts

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ruth (Lehrstuhl Tragwerkslehre, Bauhaus-Universität Weimar)

Prof. Dr.-Ing. Dirk Donath (Lehrstuhl InfAR, Bauhaus-Universität Weimar)

2012–2015 FOGEB

Die »FOGEB Forschergruppe Green Efficient Buildings« wurde vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds mit 1,9 Millionen Euro über einen Zeitraum von 3 Jahren finanziert und widmete sich der zukunftsgerechten energetischen Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das zehnköpfige Team aus den Fachdisziplinen Architektur, Bauingenieurwesen, Biologie, Design, Informatik und Physik erforschte Maßnahmen zur Energiegewinnung und deren Speicherung an Bestandsbauten sowie deren nachhaltiger Dämmung. Im Zentrum stand die Entwicklung und Erprobung neuer, innovativer Materialien, die recycelbar und damit kreislaufgerecht sind. Zudem spielte die langfristig mögliche Austauschbarkeit energetisch wirksamer Bauteile eine bedeutende Rolle. So wurde angestrebt, dass Bauelemente aufgrund von lösbaren Anbringungen gegebenenfalls später leicht durch leistungsfähigere Materialien zu ersetzen sind oder hinsichtlich neuer Rahmenbedingungen angepasst werden können. Wichtige Inspirationsquellen waren dabei im Sinne der Bionik geeignete Vorbilder aus der Natur. Es wurden Lösungen entwickelt, die aktiv, wandelbar, kreislaufgerecht, aufwandsminimiert und architektonisch ansprechend sind.

An dem interdisziplinären Vorhaben FOGEB waren Professuren aus den Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität Weimar beteiligt sowie das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Halle und das IAB Institut für Angewandte Bauforschung Weimar als Forschungspartner.

Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebsite.

2009–2011 BOWOOSS

Das vom BMBF und der DLR geförderte Forschungsprojekt »BOWOOSS – nachhaltige Bausysteme bionisch inspirierter Holzschalenkonstruktionen« war ein Verbundvorhaben mit der HTW des Saarlandes, Fachbereich Architektur, der Paul STEPHAN GmbH + Co.KG in Gaildorf und der Bauhaus-Universität Weimar und lief seit 1. Juli 2009 an der Professur Tragwerkslehre, Fakultät Architektur. Das Forschungsprojekt hatte eine Projektlaufzeit von 28 Monaten und ein Gesamtvolumen von 513.070 Euro.

Im Rahmen von BOWOOSS wurden eine Reihe von Schalen- und Faltkonstruktionen aus der Natur untersucht, die für die technische Umsetzung ausreichend Ansätze boten. Diese Erkenntnisse aus der Biologie dienten als Vorbilder für die Entwicklung von Methoden zur Erzielung optimaler Strukturen. Im Verlauf wurden diese Wirkprinzipien und Elementierungen untersucht und auf technische Anwendbarkeit für Holzbauweisen übertragen. Wesentlich waren hierbei Nachhaltigkeit und Ressourcen schonende Bauweisen, wobei für den Anwender auch ein Mehrgewinn durch einen materialsparenden und umweltschonenden Konstruktionsansatz geschaffen wurde.

2009–2011 AFAS

Das Forschungsvorhaben »AFAS – Aktive Faser-Verbundwerkstoffe für Adaptive Systeme« wurde vom BBR mit 120.000 € über einen Zeitraum von 21 Monaten gefördert. Das Süddeutsche Kunststoffzentrum konnte als beteiligter Partner gewonnen werden.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde die Entwicklung von ressourcenschonenden und energieeffizienten Bauweisen, Materialien und Technologien unter Anwendung der vorteilhaften Eigenschaften des Leichtbaus in Verbindung mit aktiven Fasern untersucht. Die Anwendbarkeit aktiver Faser-Verbundwerkstoffe in adaptiven Systemen wurden an verschiedenen Verifikationsmodellen numerisch und experimentell untersucht und in Bemessungsmodelle überführt. Zu den Verifikationsobjekten zählten aktiv wandelbare und schwingungsresistente Fassaden- und Dachprofile und Tragelemente freigeformter Schalentragwerke.

2001–2005 FOMEKK

Im Rahmen der »FOMEKK Forschungsgruppe Materialgerechtes Entwerfen und Konstruieren mit faserverstärkten Kunststoffen« arbeitete ein interdisziplinäres Team von Architekten und Bauingenieuren mit Faserverstärkten Kunststoffen (FVK) als tragendem, aber auch sichtbarem, gestaltendem Material. Hierzu diente auf der einen Seite die Entwicklung von Bauweisen und konstruktiven Details, die das Potential des Materials ausnutzen und es dadurch konkurrenzfähig machen. Modulare Bauweisen, funktionale Integration und rationelle Verbindungen waren Schwerpunkte. Gleichrangig galt es auf der anderen Seite, eine Gestaltung der Bauteile zu finden, die der Herstellungstechnik zwar gerecht wird, aber dem negativen Image von Kunststoffen entgegen wirkt.

Das durch FOMEKK realisierte Objekt MYKO bietet Platz für ca. 4 Personen. Die neu entwickelten Anschlüsse unterstützen den schnellen Aufbau. Es entstand ein kleines Kino, ein Informationsstand oder auch ein Ruheraum.

Dissertationen

Revisiting vernacular technique: Engineering a low environmental impact earth stabilisation method

Dr.-Ing. Burhan Çiçek

The method developed in this study allows for stabilization of earth with the vernacular binder trass, gypsum, and lime (TGL). This environmentally friendly binder is inspired by vernacular stabilization but revisited knowing the potentials of cement. The main result is that earth stabilization by using TGL significantly improves the strength performance and durability of plain earth (PE). ETGL is water-insoluble and can withstand the freeze-thaw cycles. Thus, the two most critical drawbacks of PE, moderate strength and low water stability as mentioned in the introduction of the study have been overcome.

Die Promotion wurde 2022 abgeschlossen.

Parametric Life Cycle Assessment

Dr.-Ing. Alexander Hollberg

Die Ökobilanzierung eignet sich sehr gut, um die Umweltwirkung eines Gebäudes zu quantifizieren, wird in der Praxis jedoch kaum angewandt. Ziel dieser Arbeit ist es, die Anwendung in den entscheidenden frühen Entwurfsphasen mit Hilfe einer parametrischen Methode zu erleichtern. Der parametrische Ansatz ermöglicht die schnelle Generation und den Vergleich einer Vielzahl von Varianten und dient damit als Grundlage für die Optimierung des Entwurfes hinsichtlich einer minimalen Umweltwirkung.

Die Promotion wurde 2016 abgeschlossen.

Adaptivität von Flächentragwerken – Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz von Faserverbundstrukturen im Bauwesen

Dr.-Ing. Christian Heidenreich

Die Promotion wurde 2016 abgeschlossen.

Von der Faser zum Haus – Das Potential von gefalteten Wabenplatten aus Papierwerkstoffen in ihrer architektonischen Anwendung

Dr.-Ing. Stephan Schütz

Wabenplatten aus Papierwerkstoffen können durch Faltprozesse in äußerst tragfähige und ästhetische Bauteile transformiert werden. Die hier beschriebenen SWAP-Platten sind in verschiedenen Stärken erhältlich, besitzen eine hohe statische Leistungsfähigkeit und bieten ein breites Anwendungsspektrum. Als theoretische Grundlage dieser Arbeit werden die geschichtliche Entwicklung und die gesellschaftliche Bedeutung von Papier und Papierwerkstoffen analysiert und deren Produktionsprozesse beleuchtet. Intensive Untersuchungen widmen sich der geometrischen Bestimmung von Faltungen in Wabenplatten aus Papierwerkstoffen sowie deren Manifestation als konstruktive Bauteile. Auch die statischen Eigenschaften der Elemente und ihr Konstruktionspotential werden erforscht und aufbereitet. Wichtige Impulse aus Forschung und Technik fließen in die Recherche der Arbeit ein und erlauben die Verortung der Ergebnisse im architektonischen Kontext. Versuchsreihen und Materialstudien an Prototypen belegen die Ergebnisse virtueller und rechnerischer Studien. Konzepte zur parametrischen Berechnung und Visualisierung der Forschungsergebnisse werden präsentiert und zeigen zukunftsfähige Planungshilfen für die Industrie auf. Etliche Testreihen zu unterschiedlichsten Abdichtungskonzepten führen zur Realisierung eines sehenswerten Experimentalbaus. Er erlaubt die dauerhafte Untersuchung der entwickelten Bauteile unter realistischen Bedingungen, bestätigt deren Leistungsfähigkeit und zeigt auch das enorme gestalterische Potential von gefalteten Wabenplatten aus Papierwerkstoffen.

Die Promotion wurde 2015 abgeschlossen.

Tragverhalten von Betondruckgliedern mit vorgespannter Umschnürung aus Formgedächtnislegierung, Stahl oder faserverstärkten Kunststoffen

Dr.-Ing. Lars Janke

Druckbeanspruchte Bauteile aus Beton können mit zugfesten Umschnürungen von außen verstärkt werden. Mit dieser etablierten Methode konnten axiale Traglast und Duktilität von unzureichend bewehrten Stützen bereits verbessert werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass der umschnürte Betonkern dennoch an Festigkeit verliert. Um die Wirksamkeit der Umschnürung zu erhöhen, wird deshalb vorgeschlagen, das umschnürende Material vorzuspannen. Dieser Vorschlag wird insbesondere von der neuen Materialgruppe der Formgedächtnislegierungen inspiriert, die thermisch vorspannbar sind.

Bisher sind die Auswirkungen der Vorspannung einer Umschnürung auf das Tragverhalten von Betondruckgliedern kaum untersucht worden. Diese Lücke wird durch systematische Versuche an Betonzylindern mit vorgespannter Umschnürung aus Stahl und kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff geschlossen. Die Abbildung der Versuchsergebnisse durch geeignete Modelle ermöglicht auch Aussagen zum Verhalten von Betondruckgliedern mit Umschnürungen aus anderen Materialien, beispielsweise Formgedächtnislegierungen. Um diese in den Berechnungen zu simulieren, wird eine für das Bauwesen infrage kommende eisenbasierte Legierung in separaten axialen Versuchen charakterisiert und thermisch vorgespannt. Die in der vorliegenden Arbeit entwickelten neuen Modelle orientieren sich im Wesentlichen an zwei Zielen: dem Abbilden des mehraxialen Spannungs-Dehnungs-Verhaltens des vorgespannt umschnürten Betons und dem Berechnen der Restfestigkeit des Betons.

Die durchgeführten Versuche und Parameterstudien auf Basis der Modelle zeigen: Die Vorspannung der Umschnürung beeinflusst vor allem die Restfestigkeit des Betons wesentlich. Die gewonnenen Erkenntnisse und neuen Methoden können eingesetzt werden, um das Tragverhalten von Betondruckgliedern mit Umschnürungen aus Stahl, faserverstärktem Kunststoff oder Formgedächtnislegierungen zu bewerten.

Die Promotion wurde 2014 abgeschlossen. → Online-Publikation

Lösbare kraftschlüssige Verbindungen für modulare Bauwerke aus Faserverbundkunststoffen

Dr.-Ing. Stefan Linne

In der Arbeit wird eine kraftschlüssige Verbindungstechnik für modulare, schalenartige Faserverbundbauteile vorgestellt. Die Verbindung basiert auf der Verklebung mit lokal begrenzten Stahlblechen. Aus dem Verbindungsansatz wird die Verklebung zwischen Stahl und Faserverbundkunststoff vertiefend betrachtet. Ziel sind die Wahl von technologischen Randbedingungen, die Erarbeitung eines Vorschlages zur numerischen Berechnung und Bemessung und die Formulierung konstruktiver Empfehlungen zum Entwurf von Verklebungen. Mechanische Kennwerte werden in Zugversuchen ermittelt und direkt auf die nichtlinearen Berechnungen übertragen. Technologische Einflüsse und die Streuungen aus realen Verklebungen werden über die Nachrechnung von Zugscherversuchen in die Bemessung integriert. Es wird gezeigt, dass die Verklebungen ausreichende Festigkeiten und ein zufriedenstellendes Bruchverhalten aufweisen. Die Kombination aus einer Werkstattverklebung und einer baustellengerechten Montage ermöglicht eine materialgerechte und effiziente Verbindungen für Faserverbundkonstruktionen unter den Randbedingungen des Bauwesens.

Die Promotion wurde 2011 abgeschlossen. → Online-Publikation

Das wohltemperierte Netz – Zum konstruktiven Entwurf direkt verglaster Stabnetze und Freiformflächen

Dr.-Ing. Alexander Stahr

Animiert durch die Möglichkeiten überaus bedienerfreundlicher 3D-Modelling-Software entstehen in Architekturbüros vermehrt Entwürfe, welche ganz auf den Reiz frei geformter Oberflächen setzen. Der Computer wird dabei gezielt als entwerferisches Werkzeug zur Formerzeugung und -variierung genutzt. Im Ergebnis des digital-technologischen, zeitgeistgeprägten Entwurfsprozesses entwickelt sich eine "biomorphe", stark symbolhafte Architektur fließender Flächen und Räume. In Verbindung mit dem architektonischen Motiv der harmonischen Verbindung von Innenraum und Außenraum erhöht sich der Anspruch der Entwürfe um das Verlangen nach Transparenz bzw. Transluzenz.

Im geschilderten Umfeld sind in den letzten Jahren einige sehr interessante Projekte realisiert worden. Dabei handelt es sich aus tragwerksplanerischer Sicht häufig um Stabnetzstrukturen bzw. Gitterstabwerke. Diese lösen die flächige Struktur in ein System aus tragenden, stählernen Stäben und Knoten sowie hüllenden, zumeist gläsernen Eindeckungselementen auf. Sie sind offensichtlich geeignet die dargelegten entwerferischen Motive zu befriedigen und gleichzeitig sowohl die geometrischen und tragqualitativen als auch die fertigungs- und montagetechnologischen Anforderungen in Bezug auf eine auch unter wirtschaftlichen Aspekten überzeugende Realisierung zu erfüllen. Der multiparametrische Prozess des konstruktiven Entwurfs solcher Konstruktionen hat entscheidende Bedeutung in Bezug auf ihre Realisierbarkeit.

Die Promotion wurde 2008 abgeschlossen. → Online-Publikation

Evolutionäre Strategien für das Tensegrity-Konzept

Dr.-Ing. Christian Wolkowicz

Seit Errichtung der Skulpturen des Künstlers Kenneth Snelson und der Wortschöpfung des Ingenieurs und Philosophen Richard Buckminster Fuller vor mehr als 50 Jahren sehen Wissenschaftler aus verschiedensten Fachgebieten großes Potential im Strukturprinzip Tensegrity. Auf dem Gebiet der Architektur existieren zahlreiche Publikationen zu Geometriebetrachtungen und zum großen architektonischen Reiz. In den letzten Jahren, in denen die Möglichkeiten der Rechentechnik exponentiell anwuchsen, wendeten sich auch Mathematiker und Ingenieure verstärkt dem Konzept zu. Ein wesentlicher Nachteil von Tensegrity-Strukturen gegenüber anderen Tragsystemen ist die geringe Steifigkeit und die damit verbundenen großen Verformungen. Um diese Verformungen zu reduzieren, kann man die Vorspannung erhöhen, die lokale Steifigkeit der Einzelelemente vergrößern, die Geometrie variieren oder die Topologie verändern.

Die Promotion wurde 2008 abgeschlossen. → PDF

Zur Geschichte der Konstruktion und der Bemessung von Tragwerken des Hochbaus aus faserverstärkten Kunststoffen 1950–1980

Dr.-Ing. Elke Genzel

Die Arbeit befasst sich mit der Anwendung faserverstärkter Kunststoffe für Tragwerke des Hochbaus. Es wird ein geschichtlicher Überblick über die Jahre 1950 bis 1980 gegeben und dabei herausgestellt, wie es 1. zur Einführung des bis 1950 unbekannten Werkstoffes im Bauwesen kommen konnte 2. welche Personen und Institute maßgeblich an der Einführung und Entwicklung des Bauens mit FVK beteiligt waren 3. welche Tragwerke verwendet wurden 4. wie die Pioniere diese Tragwerke bemaßen 5. welche konstruktiven Besonderheiten sich mit der Verwendung von FVK in der Tragstruktur ergaben Nach einer Einführung werden im Kapitel 2 die wichtigsten Faktoren der Entwicklung von Tragwerken aus GFK erörtert. Im Kapitel 3 wird die Technik der Fertigung von GFK-Teilen und deren Fügung beschrieben. Im Kapitel 4 werden die Tragwerke beschrieben und einzelne Tragwerkstypen eingehend erörtert. Im Kapitel 5 werden die Bemessungskonzepte und deren Entwicklung erörtert. In der Bilanz werden die Faktoren aufgezählt, die zum Abklingen des Bauens mit FVK in der Tragstruktur geführt haben. Die Arbeit wird ergänzt durch eine ca. 40-seitige Tabelle in der die gebauten Tragwerke in Abhängigkeit von den technischen Parametern Spannweiten und Lasten dargestellt werden. Im Anhang werden 10 exemplarische Bauten detailliert erörtert.

Die Promotion wurde 2006 abgeschlossen. → Online-Publikation

Numerische Simulation, Strukturanalyse und Bemessung von Stahlbeton-Verbundkonstruktionen unter Berücksichtigung des nachgiebigen Verbundes von Grenzflächen in Fugen

Dr.-Ing. Volker Lindig

Die Promotion wurde 2005 abgeschlossen.

Bewertung von Bauwerken mit der Effizienzwertmethode – Untersuchungen zur ganzheitlichen Qualität

Dr.-Ing. Derek Eisert

Die Promotion wurde 2004 abgeschlossen.

Entwicklung von Verfahren zur Beurteilung des Tragverhaltens von mehrschichtigen Außenwandelementen aus Betonen unterschiedlicher baustofflicher Kennwerte

Dr.-Ing. Mirko Neumann

Die Promotion wurde 1997 abgeschlossen.

Beitrag zur Berechnung von unendlich ausgedehnten, gebetteten Tragwerken unter Erfassung rheonomer Material- und Baugrundeigenschaften

Dr.-Ing. Abeje Gadle Habte Selassie

Die Promotion wurde 1995 abgeschlossen.

Beitrag zur Beurteilung des Tragverhaltens von Verbunddecken unter Berücksichtigung nichtlinearer Spannungs-Dehnungs-Beziehungen und unter Erfassung experimenteller Ergebnisse

Dr.-Ing. Lutz Ebel

Die Promotion wurde 1991 abgeschlossen.

Zum Tragverhalten von Stahlbeton-Verbundträger mit nachgiebiger Verbundfuge unter Berücksichtigung nichtlinearen Materialverhaltens

Dr.-Ing. Michael Burkhardt

Die Promotion wurde 1992 abgeschlossen.