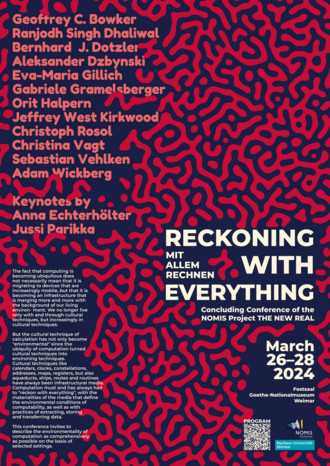

Reckoning With Everything – Mit Allem Rechnen

Concluding Conference of the NOMIS Project THE NEW REAL

March 26—28, 2024

Festsaal, Goethe Nationalmuseum

Frauenplan 1, 99423 Weimar

The fact that computing is becoming ubiquitous does not necessarily mean that it is migrating to devices that are increasingly mobile, but that it is becoming an infrastructure that is merging more and more with the background of our living environment. We no longer live only with and through cultural techniques, but increasingly in cultural techniques.

But the cultural technique of calculation has not only become "environmental" since the ubiquity of computation turned cultural techniques into environing techniques. Cultural techniques like Calendars, clocks, constellations, addresses, maps, registers, but also aqueducts, ships, routes and routines have always been infrastructural media. Computation must and has always had to "reckon with everything", with the materialities of the media that define the environmental conditions of computability, as well as with practices of extracting, storing and transferring data.

This conference invites to describe the environmentality of computation as comprehensively as possible on the basis of selected settings.

Program

11-11.30 Bernhard J. Dotzler | Datafication and Computation after Charles Babbage

A conference entitled "Reckoning With Everything" should not be without Charles Babbage, because he was the mathematician of the 19th century who pursued his subject less as a science of formulas than of mere computation. An exemplary representative of industrialization as well as the dawning Age of Mechanical Reproduction, he was even more the man of a "culture of calculation" (Andrew Warwick/Brian Dolan), which on the one hand resulted in that the "world was becoming numerical" (Ian Hacking), and on the other replaced the Calculus with the Algorithm. All his scientific endeavors were at the service of his calculating machines, because these calculating machines should have been at the service of all scientific endeavors. The world today seems to be increasingly characterized by a kind of post-algorithmic knowledge (although, in fact, algorithms keep the world running more than ever). That is why it is time to remind ourselves once again of Charles Babbage's computational rage.

Bio

Professor of Media Studies at the University of Regensburg. PhD, Humboldt Univerity Berlin, 1995. Habilitation, TU Berlin, 2004. Visiting Kade Professor, UCSB, 2010. Charlotte M. Craig Distinguished Visiting Professor, Rutgers University, 2018. Recent books: "Zurück zu Foucault" (2020); "Mediengeschichte als Historische Techno-Logie" (2nd ed., 2021); "Foucault, digital" (co-author, 2022); "ChatGPT und andere 'Quatschmaschinen'. Gespräche mit künstlicher Intelligenz" (co-editor, 2023).

11.30-12 Jeffrey West Kirkwood | Capitalizing on Difference: Parallel Processing and the Financialization of Language

The advent of parallel processing has been critical to the history of the large language models (LLMs) that have recently overwhelmed the world with a flood of meaningless texts. In the wake of Daniel Slotnick’s first (failed) prototypes in the 1960s, big, computationally intensive problems could be divided into smaller tasks that were processed simultaneously. The consequences of this development have been massive—for the graphics processing units that underly ubiquitous screen culture, the computational resources required to maintain digital currencies, and the transformer architectures at the heart of GPTs. Beneath the claims to increased speed and efficiency that accompany these evolutions, however, the new regime of parallelization has profoundly changed the logic by which both value and meaning are produced. As the paper explores, the rise of parallel processing has unraveled practices of humanistic interpretation by breaking down the meaningful unities of texts and images into pure, computable equivalences. The resulting system is essentially financial in nature and a part of a long history of parallelization that extends as far back as double-entry bookkeeping and early forms of arbitrage.

Bio

Jeffrey West Kirkwood is an Associate Professor in the Department of Art History at Binghamton University, State University of New York. He is the author of Endless Intervals: Cinema, Psychology, and Semiotechnics around 1900 (2022), the co-editor of Ernst Kapp’s Elements of a Philosophy of Technology: On the Evolutionary History of Culture (2018), and a co-editor of the recent special issue of Critical Inquiry on “Surplus Data.” His work has also been published in October, Grey Room, Texte zur Kunst, and Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung, and elsewhere. During the 2022-23 academic year he was a Senior Fellow with the NOMIS Research Project at the Bauhaus University, and he has previously been an invited Fellow at Cornell University’s Society for the Humanities and the IKKM.

14.30-15 Christina Vagt | Forgetful Functors

The talk revolves around the hypothesis that contemporary computational environing that maps or models real processes as symbolic operations, is based on forgetful functors. In category theory, a functor maps objects or morphisms while preserving the structure of their categories. However, when the mapping takes place between different languages, and sends, for example, a group to a set, the group structure gets lost. This loss is written by the mathematician as ‘forgetful functor.’ Category theory, therefore, provides a (non-formal) writing for something real that gets lost in computational models.

Retrospectively or historically, forgetful functors can be recognized everywhere in the European history of science, be it analytic geometry, structural anthropology, or cybernetics. To present forgetful functors within the theory of cultural techniques, a few vignettes from the history of science will be presented to show how forgetful functors are a characteristic trait of computational environing.

Bio

Christina Vagt is Associate Professor of European Media Studies and German at the University of California Santa Barbara. Her research intersects media theory with European philosophy and the history of science and technology.

Selected publications: Impossible-Possible Machines (communication +1, 2022), Action at A Distance (Minnesota, 2020); Design as Aesthetic Education: On the Politics and Aesthetics of Learning Environments (History of the Human Sciences, 2020), Geschickte Sprünge. Physik und Medium bei Martin Heidegger (Diaphanes, 2012).

15-15.30 Ranjodh Sing Dhaliwal | Computation and/as Heat: On Epistemological Systems of Informational Infrastructures

If you open a computer today, the biggest chunk of real estate, curiously, is not taken by processors, memories, or circuit boards but by increasingly complex heat sinks. Starting from this observation that all technology today needs extensive heat management systems, this piece theorizes the historical and conceptual dimensions of heat as it relates to computing. Using case studies from the history of computation--including air conditioning of the early mainframe computers running weather simulations (such as ENIAC in IAS in the 1960s) and early Apple machines that refused to run for long (because Steve Jobs, it is said, hated fans)--and history of information--the outsized role of thermodynamics in theorizing information, for example—I argue that computation, in both its hardware and software modalities, must be understood not as a process that produces heat as a byproduct but instead as an emergent phenomenon from the heat production unleashed by industrial capitalism. The fact that this production of heat is an operational component of a myriad of planetary processes at various scales is grounds for asking novel questions of/about culturaltechnical taxonomizations. What epistemological work is done by the centrality of heat in these stories of reckoning, for example, and how might we reckon with the ubiquitization of these cultural techniques in this age of global climate crises?

Bio

Ranjodh Singh Dhaliwal is the Ruth and Paul Idzik Collegiate Chair in Digital Scholarship and Assistant Professor of English and Film, Television, and Theatre at the University of Notre Dame. His book project, Rendering: A Political Anatomy of Computation, charts a history and theory of the computer as a machine for politicoeconomic and sociocultural (trans)formations. He is also the co-author (with Théo Lepage-Richer and Lucy Suchman) of Neural Networks (UMinnesota and Meson Press, 2024), and his award-winning writing—situated between media theory, literary studies, and science and technology studies—can be found in Critical Inquiry, Configurations, American Literature, JCMS, and Design Issues.

15.30-16 Christoph Rosol | Tubed Climate signals

Electron tubes constituted the very environments in which the natural environment became amenable for high-speed calculation. That’s a fairly well-known, albeit nowadays largely glossed-over fact for the formative years of atmospheric and climate modeling. The rise of this scientific trade—as so many others—in the mid-twentieth century built on the development of a logical array of vacuum tubes performing the digital switching and memorizing functions required to numerically calculate the dynamic behaviour of the atmosphere. What is less well known, and both historically and conceptually sorted, is the role of the tube as a sensory medium, i.e. as an instrument that literally transforms material chemical elements and their subspecies (isotopes) into electric signals, and therefore quantitative data. Concurrently with electronic computing mass spectrometry did emerge as a central technology to define the empirical realm of environmental and climatic (proxy) variables, in particular for ancient environments and the geological past. Here, gas discharge tubes were coupled with electromagnets and electrometer tubes to produce some of the very signals/variables that were then processed by the calculating tubes. The talk will make a case for a better grasp on the historical moment in which the open space of the planetary atmosphere was technologically operationalized in enclosed, evacuated and controlled interiors.

Bio

Christoph Rosol is research scholar at the Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG), Berlin, soon transitioning to the recently founded Max Planck Institute for Geoanthropology (MPIGEA) in Jena. At the MPIWG he headed the research cluster Anthropocene Formations which was instrumental in creating the new institute. Since 2012 he also worked as researcher and curator at Haus der Kulturen der Welt, Berlin. Being a liaison between both institutions he co-developed and led a variety of transdisciplinary public programs and projects, amongst them the Anthropocene Curriculum, a global platform for experimental research and education (anthropocene-curriculum.org).

17-18.30 Keynote: Jussi Parikka | Plugin Wind, and Other Software Weather

Where is wind born? What sustains wind and air, atmosphere and weathers? Such a metaphysical and mythological question seems to take another turn when considered from the perspective of computational fluid dynamics (CFD) and especially the software packages that “bootstrap” wind and other fluids into computer modelling and simulation environments.

Taking its cue from Harun Farocki’s video work Parallel I, this talk engages with the question of software environments where proxies of wind – trees, grass, fabrics, etc. – are tracked back to their constituent packages such as CFD solvers. As condensations of history of science (primarily Navier-Stokes and Euler equations) and more recent institutional history, such software is investigated as generative engines of weather, as operative ontologies. Here the theme that interested Farocki too – of computer graphics and operational images – are linked to questions of recent environmental media research. In short, the paper then asks what happens to elemental media (wind, sun light, temperature, etc.) when it is handled through computational processes that become one crucial logistical element in transporting weather as data across software ecologies.

Bio

Dr Jussi Parikka is Professor in Digital Aesthetics and Culture at Aarhus University in Denmark. He is also visiting professor at Winchester School of Art (University of Southampton). His published books include Insect Media (2010), Digital Contagions (2007/2016), A Geology of Media (2015), and A Slow, Contemporary Violence (2016). He is also a co-author of The Lab Book: Situated Practices in Media Studies (2022). The book Operational Images was published in 2023 and the co-authored (with Abelardo Gil-Fournier) Living Surfaces: Images, Plants, and Environments of Media is out in Summer 2024. He has also worked as curator, including as part of the curatorial teams of transmediale 2023 and Helsinki Biennial 2023, as well as the co-curator of Motores del Clima (Laboral, Gijon, 2023).

10.30-11 Sebastian Vehlken | Maritime Digital Twins. From Bridges Simulators to Regimes of Infrastruc-ture Control

Despite the clichédness of the term, Maritime Digital Twins are increasingly prev-alent the field of ship design. They manifest as three interconnected, yet specific ‘environing technologies’ which, in combination, are promoted as a bold attempt to calculate everything in and around naval infrastructures: First, ship bridge sim-ulators – a common physical twin environment used mainly for educational and training purposes – today are enhanced and altered by digital components like VR tools and body sensors that render human agency ever more calculable. Second, digital twins of whole ships transform design. They can be understood here as an environing technology that incorporates hydrodynamic features and simulated environmental forces into the forms and features of ships. That novel ability to use high-performance computing infrastructures in computer simulation models to calculate the hydrodynamic properties of full-size ships in great detail brings computer simulations, classical models, and the eventually built 'real' ship into a multi-layered and shifted relationship – possibly with consequences similar to the advent of scale models in the late 18th century. And third, recent maritime “ship lifecycle twin” schemes connect these already complex construction processes with a ship’s operation control, monitoring and maintenance, ship owner’s fleet management, and finally with the vessel’s decommission.

With regard to these different forms of maritime digital twins, my contribution deals with the imagination – or more precisely: the phantasma – of comprehensive computer control and controllability which is revived in the concept of the Digital Twin, by means of some recent examples from the field of ship design and con-struction.

Bio

Sebastian Vehlken is Professor of Knowledge Processes and Digital Media at the German Maritime Museum / Leibniz Institute for Maritime History, Bremerhaven, and at Carl von Ossietzky University Oldenburg. From 2013-2022, he was Junior Director and later Senior Researcher in the DFG Collaborative Research Group Media Cultures of Computer Simulation. From 2017-2021, he also held a professorship in the field of Media Theory and Media History at Leuphana Uni-versity Lüneburg. Substitute and visiting professorships in Freiburg, Berlin, Vien-na and Lüneburg. In 2014, he was a research fellow at the IFK Vienna.

Research Interests: Theory and history of digital media, History of computer sim-ulation, Oceans as spaces of knowledge, Digitality and material cultures, Theories and history of complexity science

11-11.30 Adam Wickberg | A predicted ocean: Co-environing the ocean and climate

The Argo program is an international scientific network that coordinates an array of autonomous floats that roam the upper 2000 meters of the ice-free ocean, collecting data on currents, temperature and salinity. The data are communicated in near-real time via satellite to designated receiving centers around the world, where the raw data are made available for immediate purposes, before being processed and eventually published as high-quality data for scientific purposes, including climate studies. In this paper I will examine the historical process of how the Argo program emerged as a result of a perceived urgent need for climate-relevant ocean data in the late 1990s, and how it has since dramatically increased the amount of sub-surface ocean data that is available for scientists and others to use. Using the concept of “environing media” (Wickberg & Gärdebo 2022; Peters & Wickberg 2022), I will discuss how the physical floats, the data they record, and the strategies, expectations and motivations formulated around the program have environed the ocean in the context of climate change over the past two decades. I then consider the implications of the resulting interlinking of ocean and climate science and policy for perceptions of ocean sustainability, suggesting that the prominence of prediction in studies of climate change has informed a similar narrative also for ocean governance which runs the risks of reducing the complexity of other aspects of ocean life. Finally, I place this argument in the context of contemporary aspirations of building digital twins of the ocean based on the data produced by the floats, which promise a human-ocean relationship increasingly centered around notions of control, active management and economic development.

References

Peters, John Durham & Adam Wickberg, “Media: The Case of Spain and New Spain”, Critical Inquiry vol. 48, no. 2 (2022).

Wickberg, Adam & Johan Gärdebo, Environing Media (Routledge, 2022).

Bio

Adam Wickberg is a docent in History of Science, Technology and Environment at the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. He works as a researcher in the project The Mediated Planet: Claiming Data for Environmental SDGs which investigates the role of datafication and digitalization in the Agenda 2030. At KTH, he serves as the deputy director of the EHL Environmental Humanities Lab as well as deputy director of the new Center of Excellence for Anthropocene History which launches in 2024. Between 2020-2023 he was a visiting research fellow at the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin working in the research group Anthropocene Formations.

Deputy director, EHL Environmental Humanities Lab

Deputy director, Center of Excellence for Anthropocene History

Docent

14.30-15 Eva-Maria Gillich | One more image of the earth

In 1991, Mark Weiser predicted that computation would soon be completely embedded in the environment, making computation invisible. Today it seems a commonplace that technology and the environment are entangled, but this entanglement may not only be understood as an outsourcing of computation into ‘smart things.’ In particular, practices of weather forecasting, which start with numerical weather prediction invented by Lewis Fry Richardson in 1922, and which were recently extended by deep learning methods, can be put in relation to a broad understanding of ubiquitous computing. Today, the earth is being permeated by sensors and signals, and there is, as the artist collective Geocinema puts it, “this massive archive of data that

is a constantly recorded version of the earth". Based on a short scene from Harun Farocki's Parallel I (2012), in which Farocki confronts film footage of clouds with computer-generated clouds, the talk examines the role of ubiquitous computing for images. It asks how, in times of operative images on a planetary scale, the focus of images is less on representing than on modeling the earth, and if images of the earth could be defined as distributed images.

Bio

Eva-Maria Gillich is a research assistant at the University of Bielefeld and pursues her doctoral project in the Collaborative Research Centre “Practices of Comparing” (SFB 1288) within the project “Medial Dispositives of Comparing: The Operative Image according to Harun Farocki”. Previous she was project manager of the Harun Farocki Retrospective (Berlin, 2017) and project manager of Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.). She studied at the University of Heidelberg, Università degli Studi di Firenze, and Freie Universität Berlin. In 2022 she was fellow at the NOMIS research project “The New Real” at Bauhaus University Weimar.

15-15.30 Gabriele Gramelsberger | Full machine readability of the world

Reckoning with Everything means shifting everything into the digital sphere. But what does this full machine readability of the world mean? According to my thesis, the digital has its origins in the programme of operationalization and formalization of the mind in 18th century philosophy and in the statistical analysis of language in 19th century literary studies. The latter can also be seen as a precursor to the digital humanities. Operationalization and formalization of the mind are inconceivable without cultural techniques. In an interesting way, the term cultural technique connects the technical sphere of production with the cultural-social sphere of creating, shaping and transforming the intellectual. The question that therefore arises is which cultural technology presupposes the machine-readability of the world (and increasingly also its machine-understandability)?

Bio

Gabriele Gramelsberger holds the Chair of Philosophy of Science and Philosophy of Technology at the RWTH Aachen University. Her research topic is the transformation of science and society through digitalization. In 2018 she founded the Computational Science Studies Lab at the RWTH Aachen University. She was a fellow at the IKKM Internationalen Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie at the Bauhaus University Weimar as well as at the MECS Media Cultures of Computer Simulation, Centre for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, at the Leuphana University Lüneburg. Since 2019 she is a member the North Rhine-Westphalian Academy of Sciences and Arts and, since 2021, Director of the Käte Hamburger Kolleg c:o/re “Cultures of Research,” an International Centre for Advanced Studies in History, Philosophy, and Sociology of Science and Technology.

She has also published widely in many venues including PLoS Computatiobal Biology, Journal of Advances in Modelling Earth Systems, Oxford University Research Encyclopedia Climate Science, Journal of the History of Biology, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, and Studies in History and Philosophy of Science. Her first book Computerexperimente (Transcript 2010), followed by From Science to Computational Sciences (diaphanes 2011/Chicago Press 2015) investigates the influence of the computer on science. Her current book on Philosophie des Digitalen (Junius 2023) gives a first systematic approach to digitality from perspective of philosophy.

khk.rwth-aachen.de

www.css-lab.rwth-aachen.de/team/gramelsberger

15.30-16 Orit Halpern | The Planetary Experiment

We live in the age of the planetary experiment. As sociologist of science Bruno Latour noted in the wake of recent crises in ecology and biomedicine, such as oil spills, pandemics, and climate change, the “distinction between the inside and the outside of the laboratory has disappeared,” and the “laboratory has extended its walls to the whole planet” (Latour 2004). The transformation of the entire planet into an experimental space is underscored by recent natural scientific projects such as the Event Horizon Telescope, which employs the earth as a whole as a sensor for observing celestial phenomena, and by projects such as the European Commission’s Destination Earth (DestinE) project, which aims to create a digital “twin” of the earth. The vital importance of planetary experimentation in the present is highlighted by the recent decision to accept formally the term “Anthropocene” as designation of our current geological era. The Anthropocene is inextricably connected to the concept of planetary experimentation both because human-caused global warming has been described by natural scientists as the result of “unintended” global experiments (Revelle & Suess 1957; Steffen, Crutzen & McNeill 2007), and because solutions to problems such as global warming seem necessarily to depend on new modes of intentional planetary experiments.

These forms of planetary experiment are currently grounded on infrastructures of big data, machine learning, and artificial intelligence. This talk will examine planetary experimentation as a mode of governance in relationship to generative artificial intelligence and concepts of “synthetic” in both data and biology. For example, AI is central to climate and planetary digital twining, large language and other models demand planetary scale data sets for training (comprising a new form of experiment at scale), and new forms of manipulating life in synthetic biology are co-produced with new forms of generative machine learning and artificial intelligence. Synthetic data and generative learning models also play roles in geo-engineering, agricultural bioengineering, and many other fields. This assemblage between machines, data, and life constitutes a new episteme linking knowledge, technology, and power that this paper hopes to preliminarily diagram through historical and ethnographic research.

Bibliography:

Latour, Bruno. “Von ‘Tatsachen’ zu ‘Sachverhalten’: Wie sollen die neuen kollektiven Experimente protokolliert werden?” Trans. Gustav Rossler. In Kultur im Experiment, ed. Henning Schmidgen, Peter Geimer, and Sven Dierig. Berlin: Kadmos Verlag, 2004, pp.17- 36. English translation available at www.bruno-latour.fr/sites/default/files/P-95-METHODS-EXPERIMENTS.pdf

Steffen, Will, Paul J. Crutzen and John R. McNeill. “The Anthropocene. Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?” Ambio. Vol. 36, no. 8 (2007): 614–621.

Revelle, Roger, and Hans E. Suess. “Carbon Dioxide Exchange between Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric CO2 during the Past Decades.” Tellus Vol. 9, no. 1 (1957): 18–27.

Bio

Orit Halpern is a Lighthouse Professor and the Chair of Digital Cultures at Technische Universität Dresden. Her research is on histories of cybernetics, design, and artificial intelligence. She is currently working on two projects. The first is a history of automating decision making and the second examines the history of experimentation at planetary scales in design, science, and engineering.

Her most recent book with Robert Mitchell (MIT Press December 2023) is titled the Smartness Mandate. It examines how we have come to believe that digital computing is essential to human survival, and how “smart” technologies and ideologies are remaking planetary futures. She is also the director of the Against Catastrophe a laboratory bridging the arts, environmental sciences, media, and the social sciences to envision non-catastrophic futures.

www.againstcatastrophe.net

tu-dresden.de/gsw/slk/germanistik/digitalcultures

17-18.30 Keynote: Anna Echterhölter | Contract Time, Or How to do Things with Units

The German colonial administration did not only bring crops, work-schemes, and technology to the Pacific, along with it came the government’s units, standards, and metrics. It is difficult to underestimate the effect of these cultural techniques in a colonial situation. In part material practice and in part cognitive process metrication restructured the public space in a significant way.

Prior to colonialism measures of value were not reserved for monetary values alone, but symbolic ones; ideas of length did not involve extension alone, but actions and goals; navigation did not require clocks and abstract grits, but currents, coastlines, and wind patterns. The paper will depart from the cultural techniques of timekeeping in the German colonies in Micronesia. While Nancy Munn has stressed the ecological element of calendars, there is a whole tradition of applied psychological research concerned with the thick description and vital precision of local time-keeping methods (Max Wertheimer).

Rather than opposing two approaches to timekeeping in colonial and pre-colonial situations, the paper draws on the social history of quantification and the program of new earth histories, with the goal to observe shifting patterns of justification in relation to the newly introduced metrics. To what extent are exact temporalities imparted by legal frameworks, like times of taxation, fines, or contract periods on plantations? How do cultural techniques of measurement change access to resources, other species and land? It will be argued that the introduction of the new infrastructure of quantification constituted a form of symbolic violence, and that the ensuing dynamics can be best conceptualized as mesuroclasm.

Bio

Anna Echterhölter has been Professor of History of Science at the University of Vienna since 2018. She was an interim professor at Technical University and at Humboldt-University Berlin and held fellowships at the Max Planck Institute for the History of Science, Berlin (2008, 2015), and the German Historical Institute, Washington, DC (2016). She is a co-founder of ilinx magazine and acting editor of Science in Context. Research topics include monetary valuation and metrology, the colonial history of quantification, epistemic decolonization, and the history of indigenous law in the Pacific.

10.30-11 Aleksander Dzbyński | Weight as a measure of the idealisation of worldviews from prehistory to modern times

However universal the perception of heaviness or weight of objects is for humans, its measurement is not. For most of prehistory, there was no measurement of weight because this physical phenomenon of matter was entangled in visible perceptions of material objects according to their shapes, kinds, textures, etc. Therefore, the first measures used were linear and anthropomorphic, which were elaborated into portioning systems that were applied even to early metals for a very long time. Therefore, the concept of measurable weight has been developed over the course of history and is still in development today. At each turning point of this development there was a recognition of certain contradictions in the current apparent worldview that led to a new understanding of matter. The initial step was made in Mesopotamia where the first balance scales were created, and where bronze-tin metallurgy was being developed. The “extraction” of weight at the dawn of history accelerated social, economic and ideological changes in early civilisations. It sparkled the first visions of divine technology in the Ancient Greece and paved the way for the Copernican revolution in the Renaissance, when another turning point was made. In today’s physics weight, referred to as mass, still presents a basic problem of understanding which is exemplified by the search for the Higgs boson. The history of weight shows that non only archaeologists should apply a broader understanding of this phenomenon in their research. It also confronts us with the very phenomenon of number and measure which is the foundation of our modern culture.

Bio

I studied Prehistoric Archaeology, Anthropology and Ancient Art History at universities in Warsaw, Basle and Freiburg. I received my PhD degree from the University of Basle in 2004. I have worked as a Senior Lecturer in Archaeology at the University of Rzeszów and at the University of Zürich. I am currently working as a Privatdozent at the University of Zürich and a full time Associate Professor at Warsaw University, where I teach prehistoric archaeology and archaeological methods and theories.

11-11.30 Geoffrey C. Bowker | The Ends of Computing

In a highly evocative phrase, Jeff Van der Meer writes that a character in the Southern Reach trilogy intones: “I’ve been trying to remember this place”, she said, almost plaintively. “I love it here but the entire time I’ve felt that it was the one remembering me.”[1]. In another, Lynn Margulis, an unsung pioneer of Gaia argued that: “machines are one of DNA’s latest strategies for autopoiesis”. Both suggest that we need to reconsider the site of human life. It has never been located in a bag of skin protected from the world around it (the closure of the skin from the world occurred at the time of the invention of the liberal individual in the eighteenth century). This issue has long relevance, but I will consider in particular the past century and the next hundred years in order to explore what ‘being alive’ means in a world of ramified, intelligent infrastructure. In particular, I look at the creation of a new ontological level on a very fast temporal scale (the femtosecond) which extends/transforms the nature of human activity. I also argue that it is ontologically significant that far the greatest volume of communication in the world today is machine-machine. Taking the two together, I explore the long pasts and futures of this concatenation.

Bio

Geoffrey C. Bowker is Emeritus Donald Bren Chair at the School of Information and Computer Sciences, University of California at Irvine. Together with Leigh Star he wrote Sorting Things Out: Classification and its Consequences; his most recent books are Memory Practices in the Sciences and (with Stefan Timmermans, Adele Clarke and Ellen Balka) the edited collection: Boundary Objects and Beyond: Working with Leigh Star. He is currently working on time and computing under the rubric ‘life at the femtosecond’.

Princeton-Weimar Summer School for Media Studies: Media Subjects: How Does Media Address the Individual?

German Department (Princeton University)

Faculty of Media (Bauhaus-Universität Weimar)

Princeton, NJ, June 16-21, 2024

The Princeton-Weimar Summer School for Media Studies – a collaboration between Bauhaus-Universität Weimar and Princeton University – returns to Princeton in 2024 for its tenth installment. The 2024 session will be devoted to re-considerations of the ways media addresses, formats, and brings about “media subjects.” How do new media phenomena require a reworking of older paradigms of the relationship between media and subjects? Might they suggest new paradigms altogether?

The 2024 Princeton-Weimar Summer School for Media Studies – which will be directed by Nikolaus Wegmann (Princeton) and Bernhard Siegert (Weimar) – will attempt to trade old against new conceptualizations of what can be called “media subjects”. We invite applications from outstanding doctoral students throughout the world in media studies and related fields such as film studies, literary studies, philosophy, art history, architecture, sociology, politics, the history of science and visual culture.

All application materials should be sent via email to: makhlouf[at]princeton.edu and must be received no later than January 1, 2024.

Coordinators

Moritz Hiller (Weimar), Peter Makhlouf (Princeton)

Please submit all inquiries to: Peter Makhlouf

Annual Topic

The relationship between media and subject has long been approached with a critical attitude. Cultural critique (Kulturkritik) has understood media as endangering the sovereignty of the subject and causing its alienation. Foucauldian approaches to media studies have disputed the tacit assumption in Critical Theory of an a-historical subject, which was alienated from its authentic core of experience. By contrast, Foucauldian approaches understood the very formation of the subject through analyses of power and its technologies. These analyses of media have since been seen as an alternative to earlier models of humanistic thinking. Accordingly, media has often displaced the subject as the central term in theories of subjectivity.

The lasting impact of such critical approaches shows how relevant they still are. But from the advent of the personal computer, the rise of the internet, and the democratization of digital media, to the expansion of global networks of surveillance and marketing, to 21st century technologies like smartphones and other “smart” devices, the landscape of media has transformed radically since Foucault first published Discipline and Punish in 1975. It is possible that many of these new phenomena can be subsumed under older approaches to the study of media. They may even offer ways to rethink or update older approaches. But newer phenomena in the history of media may also give rise to new approaches to the study of media altogether. Such renegotiations can not only change our understanding of contemporary media, but also inform studies of a more historical nature as well.

How do new media phenomena require a reworking of older paradigms of the relationship between media and subjectivity? Might they suggest new paradigms altogether – like for instance media-ecology, or media-anthropology? How might such phenomena suggest renewed approaches to more historical media phenomena? Or can studies of historical media change how we understand contemporary phenomena? Phenomena that raise such questions could include but are not limited to:

- Digital self documentation, “life logging,” blogging, and digital diaries

- Algorithms, quantification, and sharing of data; new paradigms of surveillance (e.g. consumer profiles, face recognition), the marriage of surveillance and the market

- The gig economy, the mediation and atomization of work relations

- The “smart home” and other “smart” devices, the penetration of media into everyday objects, the “internet of things”

- The navigation of virtual space, discourses of architecture and urban planning applied to digital media

- The idea of the “user”; user friendliness or unfriendliness; users as opposed to readers, viewers, etc.

- The database as a model for the organization of knowledge; the dehistoricization of the subject through media

- Gendered, gendering, or dis-gendering media

- Race and media, racialized and racializing media, e.g. white-balance

- COVID-19’s effect on work and the media landscape

- Online anonymity versus “clout” and “influence”; memes, irony, trolling

- Media addiction and flight from media

The Princeton-Weimar 2024 Media Summer School invites proposals that account for such contemporary phenomena in their approaches to understanding the relationship between media and subject.

About the Summer School

The Princeton-Weimar Summer School for Media Studies provides advanced training in the study of media and cultural techniques. Focusing on one special topic annually, it affords a select group of fourteen graduate students the opportunity to work with distinguished international scholars from all fields of media studies in an intimate and highly focused context and provides a platform for participants to engage in dialogue with other doctoral students from around the world working in similar or related fields. The directors of the summer school lead morning seminars. Afternoon sessions taught by the summer school faculty provide further opportunities for interaction and participation. Evening events, such as lectures and film screenings explore other facets of the annual summer school topic.

Participants will receive a reader with texts and material for the seminars. The working language of the summer school is English

How to Apply

All applications should be submitted electronically in PDF format and should include the following:

- Letter of Intent indicating academic experience and interest in the summer school’s annual topic (max. 300 words);

- Curriculum Vitae (max. 2 pages);

- Abstract of a possible presentation at the Princeton-Weimar Summer School for Media Studies (max. 450 words); and

- Contact information of two potential references (name, institutional address, email).

Please use the following naming convention for your application files:

- Lastname_Letter_of_Intent.pdf

- Lastname_Curriculum_Vitae.pdf

- Lastname_Abstract.pdf

- Lastname_Contact_Info.pdf

All application materials should be sent via email to: makhlouf[at]princeton.edu and must be received by January 1, 2024. Applicants who have been admitted will be notified in February 2024.

Once admitted, applicants are required to transfer the participation fee, which covers tuition, room and board, as well as all study materials during the entire week of the summer school. The payment of 600€ should be received by February 29, 2024 to guarantee a spot in the program. A limited amount of travel funding will be available upon application.

SoSe 2023 | Ringvorlesung »Andere Kulturtechniken«

SoSe 2023 | Ringvorlesung »Andere Kulturtechniken«

Am Mittwoch, 26. April 2023, startet die Ringvorlesung »Andere Kulturtechniken«. Immer mittwochs im Sommersemester 2023, um 19 Uhr, stellen international renommierte Wissenschaftler*innen neue Ansätze der Kulturtechnikforschung vor.

Obwohl zentrale Konzepte der Kulturtechnikforschung, wie etwa das der Operationskette, auf archäologische und ethnologische Ansätze Bezug nehmen, die historisch und lokal weit ausholen, sind ihre Forschungsgegenstände bislang überwiegend in der westlichen Welt, zwischen Antike und Gegenwart sowie innerhalb der klassischen Medien von Bild, Schrift, Zahl und Ton situiert. Die Weimarer Ringvorlesung »Andere Kulturtechniken« will das ändern. Ihr Ziel ist es, bestehende und neue Ansätze zur Öffnung der Kulturtechnikforschung vorzustellen, zu vertiefen und den Dialog mit jenen Disziplinen zu intensivieren, die sich die Erforschung des ethnologisch Fremden zur Aufgabe gemacht haben.

Eingeladen sind dafür Wissenschaftler*innen, die erstens den kulturtechnischen Kanon hinsichtlich jener historischen, lokalen und medialen Dimensionen erweitern, die bislang vernachlässigt wurden oder gänzlich unberücksichtigt geblieben sind. Eingeladen sind zweitens Beiträge, die vermeintlich sehr vertraute Gegenstände, Orte und Zeiten der bisherigen Kulturtechnikforschung noch einmal anderweitig in den Blick nehmen. Drittens kommen solche Ansätze zur Sprache, die sich theoretisch oder historisch mit den Grenzen des Kulturtechnikbegriffs auseinandersetzen, deren Effekte ausloten oder neue Grenzziehungen vorschlagen.

Die Ringvorlesung will den Austausch mit solchen Disziplinen initiieren und vertiefen, die das Interesse an »Anderen Kulturtechniken« teilen. Dabei wird es nicht zuletzt um die Frage gehen, welche methodischen und konzeptuellen Konsequenzen eine solche Öffnung ihres Gegenstandsbereichs für die Kulturtechnikforschung selber hat.

Ringvorlesung »Andere Kulturtechniken«

Zeit: mittwochs, 19 bis 20.30 Uhr

Ort: Marienstraße 13 C, Hörsaal B

Organisiert von:

Dr. Moritz Hiller (moritz.hiller[at]uni-weimar.de)

Dr. Angelika Seppi (angelika.seppi[at]uni-weimar.de)

Programm

26.04.23 Thomas Widlok (Köln) - Technologien, Kulturtechniken und soziale Praktiken

Es ist problematisch, Menschheitsgeschichte und kulturelles Erbe als eine Entwicklung von Technologie oder als ein Mosaik von Kulturtechniken zu lesen. Aus dem Vergleichen von Kulturtechniken wird schnell eine sich verselbständigende Vergleichstechnik mithilfe dessen Abgrenzungen vorgenommen werden können. Die Sozial- und Kulturanthropologie wurde dabei zur Hilfswissenschaft mit der Aufgabe, das empirische Spektrum der Kulturtechniken zu erweitern, die für solche vergleichende Perspektiven herangezogen werden konnten. Hier setzt dieser Vortrag an, indem er der Sozial- und Kulturanthropologie eine andere Rolle zuschreibt. Ziel ist eine kritische Öffnung der Kulturtechnikforschung mit Blick auf die materielle Welt, die Welt der Praktiken und auf die soziale Welt.

Thomas Widlok ist Professor für Kulturanthropologie Afrikas an der Universität zu Köln. Er hat über viele Jahre Feldforschung im südlichen Afrika und in Australien im Bereich der vergleichenden Jäger-Sammler-Studien durchgeführt. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind Wirtschafts- und Religionsethnologie. Nach der Promotion an der London School of Economics hat er an verschiedenen Universitäten und Max-Planck-Instituten im In- und Ausland gearbeitet. Seine drei neuesten Buchpublikationen sind: Anthropology and the Economy of Sharing, Abingdon und New York 2017; Roland Hardenberg, Josephus Platenkamp und Thomas Widlok (Hrsg.), Ethnologie als angewandte Wissenschaft. Das Zusammenspiel von Theorie und Praxis, Berlin 2022; Thomas Widlok und M. Dores Cruz (Hrsg.), Scale Matters. The Quality of Quantity in Human Culture and Sociality, Bielefeld 2022.

03.05.23 Bernhard Siegert (Weimar) - Körper, Masken und andere Behälter-Medien an der amerikanischen Nordwestküste

Seit ihrer ›Entdeckung‹ im 18. Jahrhundert hat die materiale Kultur der amerikanischen Nordwestküste westliche Ethnologen fasziniert – insbesondere die einzigartigen Transformationsmasken und der Potlatsch. Während sich die ältere ethnologische Forschung vor allem auf die Ikonologie, die soziale Bedeutung und die zeremonielle Verwendung der Masken konzentriert hat, interessiert sich die Kulturtechnikforschung für die Masken als Techniken des Perspektivismus: Da in animistischen Ontologien Körperformen das entscheidende Differenzkriterium zwischen Menschen, Tieren und Geistwesen sind und Körperformen zirkulieren können, besteht zwischen Körperformen und Masken grundsätzlich kein Unterschied. Behälter aller Art, nicht nur Masken, sondern auch Kisten und Kanus, spielen daher in der materialen Kultur animistischer Gesellschaften eine zentrale Rolle. Sie sind operative Medien, die die perspektivische Ausdifferenzierung der aus Dingen, Menschen und Nichtmenschen bestehenden Wirklichkeit bewerkstelligen und stabilisieren.

Bernhard Siegert ist Gerd-Bucerius-Professor für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken an der Bauhaus-Universität Weimar. Von 2008 bis 2020 war er Co-Direktor des Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie (IKKM) in Weimar. Gegenwärtig leitet er das von der NOMIS Foundation geförderte Forschungsprojekt »The New Real. Past, Present and Future of Computation and the Ecologization of Cultural Techniques«. Seine Forschungsschwerpunkte betreffen Kulturtechniken als Artikulationen des Realen, das Meer als Medium der modernen Kunst, die Medien der Ozeanographie und das Umweltlichwerden der Computation. Relevante Publikationen: Cultural Techniques: Grids, Filters, Doors, and Other Articulations of the Real, New York 2015; »Switching Perspectives. The Operative Ontology of the Transformation Masks of the American Northwest Coast«, in: Anna Baccanti, Franziska Link, Johanna Spangenberg, Antonia Stichnoth (Hrsg.): Un/Masking. Reflections on a Transformative Process, Berlin 2021, S. 49–67; »Unfolding Bodies. Art and Ontology of the American Northwest Coast«, in: Christiane Voss, Lorenz Engell und Tim Othold (Hrsg.), Anthropologies of Entanglement. Media and Modes of Existence, London et al. 2023 (im Erscheinen).

10.05.23 Lesley McFadyen (London) - Beyond the Primitive Hut: Archaeological Architecture on its Own Terms

This talk starts with talking about starts – the ›origins‹ of architecture. I will show you how particular texts and drawings have created a legacy to our understanding of past architecture. But I will also show you how other forms of evidence, materials and material culture, create new kinds of understanding of architecture. Let me set out some questions: Is there a right way to think and do architecture? How are understandings of architecture framed? Which matter do you remark on, and what goes unaccounted for? Does design prefigure your account? Who gets to think and do architecture? How do things build with us? Both from the Neolithic in Britain and Ireland, I will tell you a tale of how turf builds long barrow monuments and how stories of sherds remake homes.

Lesley McFadyen is a prehistorian, she studies Mesolithic, Neolithic and Bronze Age evidence, from around 10,000–1000 cal. BC, located in Western Europe. There are no textual sources from these timespaces, instead these are material worlds. Her main interests are architecture in prehistory, and the history of ideas between archaeology and architecture. Lesley is a Senior Lecturer in Archaeology at Birkbeck and she participates in design studio teaching in departments of architecture (AA School, The Bartlett School of Architecture and Department of Architecture, University of Cambridge). Selected publications: »Northwest Europe to c. 1000 BCE«, in: Murray Fraser (ed.), Sir Bannister Fletcher’s Global History of Architecture, London 2019; »Immanent architecture«, in: Mikkel Bille and Tim Flohr Sorensen (eds.), Elements of Architecture: Assembling Architecture, Atmosphere and the Performance of Building Space. Archaeological Orientations. New York 2016, pp. 53–62; »The Time it Takes to Make: Design and Use in Architecture and Archaeology«, in: Wendy Gunn and Jared Donovan (eds.), Design and Anthropology. Anthropological Studies of Creativity and Perception, Farnham 2012, pp. 101–120.

17.05.23 Michael Hirschbichler (Zürich) - Zwischen-Konstruktionen: Kult- und Geisterhäuser Papua-Neuguineas

Die Kult- und Geisterhäuser Papua-Neuguineas sind nicht nur Häuser für Geister. Seit sie Ende des vergangenen Jahrhunderts zum Verschwinden gebracht wurden, scheinen sie sich vielmehr selbst in Geister verwandelt zu haben. Sie schwanken zwischen historischen Fakten und zukunftsgerichteten kulturellen Vorstellungen und sind zugleich abwesend und von großer Aktualität. Michael Hirschbichler untersucht sie mit einem Ansatz, der Architekturforschung und Ethnologie miteinander verbindet. Dabei lassen sich diese faszinierenden Architekturen als Zwischen-Konstruktionen begreifen: zwischen menschengemachten Gebäuden und nichtmenschlichen Inkarnationen, zwischen (architektonischen und kosmischen) Räumen und Zeiten, zwischen kulturellen Formen, Vorstellungen und Praktiken. Als solche sind sie inspirierende Beispiele zum Verständnis und zur Gestaltung einer mehr-als-menschlichen Welt.

Michael Hirschbichler arbeitet an der Schnittstelle von Kunst, Architektur und Ethnologie. Er lehrte an der ETH Zürich und der HSLU Luzern, war Direktor des Architekturprogramms an der Papua New Guinea University of Technology und Gastprofessor an der Akademie der bildenden Künste Wien. Derzeit ist er Postdoctoral Researcher an der TU Delft, am Goldsmiths und an der Aarhus University. Seine Dissertation Mythische Konstruktionen wurde beim Wasmuth & Zohlen Verlag publiziert – eine überarbeitete englischsprachige Ausgabe wird 2024 unter dem Titel Spirit Structures of Papua New Guinea. Art and Architecture in the Kaiaimunucene bei Routledge erscheinen. Michael Hirschbichler ist Träger des Rom-Preises der Deutschen Akademie Villa Massimo.

24.05.23 Joshua A. Bell (Washington, D.C.) (findet online statt) - A Bee Sting on the Ear/A Spirit's Slap to the Head: On Collaborating Inside and Outside Museums

Der Vortrag »A Bee Sting on the Ear / A Spirit's Slap to the Head: On Collaborating Inside and Outside Museums« von Joshua A. Bell (Washington, D.C.) findet online statt.

31.05.23 Ellen Harlizius-Klück (München) - Fäden zählen, Zahlen fädeln: Weberei und Mathematik als Kulturtechniken der Reproduktion

Das Ziel des PENELOPE-Projektes, dessen Forschungsergebnisse dieser Vortrag präsentiert, ist die Untersuchung der Weberei als technischer Existenzmodus (Simondon) und als Teil einer langen Geschichte und Epistemologie digitaler Technologie. Die Weberei lässt sich charakterisieren als technische Verarbeitung von Binaritäten: Kette/Schuss; auf/ab; hin/her; recto/verso; hell/dunkel; gerade/ungerade. Es bietet sich daher an, sie als Kulturtechnik zu untersuchen, die Ketten von Operationen (chaînes opératoires) für die Produktion und Reflexion kulturspezifischer binärer Unterscheidungen bereitstellt. Die spezifischen Ordnungsprinzipien der Weberei werden dabei durch eine Gegenüberstellung zur Kulturtechnik des Zählens herausgearbeitet.

Ellen Harlizius-Klück untersucht die Weberei als eine Ordnungstechnik, die zwar andere Techniken umfasst (Aufzeichnen, Zählen, bildlich Darstellen, Algorithmen), aber durch deren etablierte Form nicht angemessen beschrieben werden kann. Zu dieser Frage forscht sie mit einem interdisziplinären Team aus den Bereichen Informatik, Philologie, Weberei und Film, zuletzt im ERC-Projekt »PENELOPE: A Study of Weaving as Technical Mode of Existence« am Forschungsinstitut für Technik- und Wissenschaftsgeschichte, Deutsches Museum München (HORIZON 2020 Grant Agreement No. 682711). Relevante Publikationen: »Weaving as Binary Art and the Algebra of Patterns«, in: Textile. Cloth and Culture 15 (2), 2017, S. 176–197 (online: zenodo.org/record/3342554, »Adas Traum oder: Die Weberei als algebraische Wissenskultur« (erscheint 2023).

07.06.23 Helga Lutz (Bielefeld) - Verflochtene Bilder: Konturen einer anderen Kunstgeschichte

Die Kulturtechnik der Zentralperspektive ist anerkanntermaßen das Leit-Paradigma der Kunstgeschichte. Mit Die Malerei ist eine wahre Drei (1984) hat Hubert Damisch das verflochtene Bild zu einem davon bis heute verdrängten topologischen ›Anderen‹ erhoben. Dass eine Auseinandersetzung mit diesem wegweisenden Einsatz bis heute ausgeblieben ist, hat gute Gründe: Denn mit der Emanzipation des Verflechtungsparadigmas würde nicht nur der tiefsitzende Hylemorphismus des Fachs sichtbar werden, demzufolge die künstlerische Idea nach wie vor als den materiellen Erscheinungen vorausgehend und übergeordnet angesehen wird, während das Material nur passiv gedacht ist, lediglich geeignet, künstlerische Ideen in etwas Haptisches, ja, in Form zu übersetzen; mit diesem Modell würde auch der Primat des (Künstler)Subjekts ersetzt durch eine Vorgängigkeit operationaler Prozesse, aus denen Subjekt-Objekt-Relationen ebenso wie Figur-Grund- oder Form-Materie-Relationen allererst hervorgehen.

Helga Lutz ist Professorin für Historische Bildwissenschaft/Kunstgeschichte an der Universität Bielefeld. Im dortigen SFB »Praktiken des Vergleichens« leitet sie ein Teilprojekt zum Thema »Mediale Dispositive des Vergleichens. Das operative Bild nach Harun Farocki«. Zu ihren Forschungschwerpunkte zählen unter anderem bildtheoretische Fragen mit Blick auf Praktiken und Operationen die Kunst- und Kulturgeschichte des Faltens und Klappens und textile Medien. Relevante Publikationen: Hubert Damisch, Die Malerei ist eine wahre Drei(1984), übers. von Markus Sedlaczek, hrsg. und mit einem ausführlichen Kommentar von Helga Lutz, München 2023 (in Vorbereitung); »Verflochtene Bilder. Hubert Damisch, die Kunst und die Topologie«,in: Martina Bengert und André Otto (Hrsg.), T(r)opologie. Die Relationalität textueller Räumlichkeit, München (erscheint März 2023).

14.06.23 Heider Tun Tun & Molly Tun (Denver) - Indigenous Legacies: The Bloody Battle of Quipocamayos in San Pedro de Chorrillos, Lima 1778

This research uncovers new perspectives about Andean knot records (quipos) from the 18th–19th centuries – the most undocumented period of quipo studies. Unpublished archival evidence in the General Archive of the Nation and the National Library of Peru describes the bloody battle between quipocamayos (the quipo scribes) of San Pedro de Chorrillos (Lima, Peru) between 1778 and 1800. These colonial manuscripts suggest that the position of quipocamayo was not only a remnant of Indigenous community life but incorporated into the political force of the central »City of the Kings« (Lima), and as such, the perpetuity of this position was a point of constant (and even violent) contention. The cultural appropriation of quipo legacies in Lima reveals the tensions that existed within a hybrid, colonial bureaucracy and between Western and Indigenous epistemologies and semiotics.

Heider Tun Tun (Firm Rock, in Yucatec Maya) is a first-generation Mayan scholar from Tahmek (»place of the big hug«), Mexico, and an assistant professor of History at Regis University. He received his B.A. in Cultural Anthropology from the Universidad Autónoma de Yucatán and Ph.D. in History from the University of Minnesota. His research focuses on Indigenous ways of knowing in connection with violence, human rights, and Western epistemologies. His latest book of testimonies titled Co-Madres: Una Historia de Vida discusses the history of a group of Salvadoran women that founded one of the most influential human rights organizations in Central America in the 1980s; other publications include: Molly Tun and Heider Tun Tun, »Numeric Practices of Coloniality in the Transatlantic World«, in Journal of Mathematics and Culture 16 (2), 2022, pp. 69–97; »Challenging the Narrative of the Salvadoran Civil War: Historicizing the Archives and Testimonios of Co-Madres«, in Maureen Daly Goggin et al. (eds.), Shifting Perspectives. Personal and Political Transformations, Graz 2016, pp. 113–124.

Molly Tun received her Ph.D. in Hispanic and Lusophone Literatures, Cultures and Linguistics from the University of Minnesota in 2015 and has taught Mathematics and Spanish for over a decade in secondary and post-secondary institutions. She currently serves as a founding Spanish guide at the STEAD School – a project-based learning public charter where she is interested in promoting underrepresented epistemologies through hands-on learning experiences. Her Ethnomathematics research primarily focuses on the interplay of mathematics and culture in the Americas, especially in relation to pre-Columbian civilizations and colonial contexts; select publications include »Colonial Cruelty: The Expression and Perpetuation of Violence in Theodor De Bry’s America«, in: Bulletin of Hispanic Studies 95 (2), 2018, pp. 145–162; Molly Tun and Filomeno Zubieta Núñez, »Los Quipus Funerarios y Tributarios de Cuspón y Chiquián: Hoy y Ayer«, in: Arqueología Y Sociedad (31), 2016, pp. 403–421; Molly Leonard [Tun], »The Incan Abacus: A Curious Counting Device«, in: The Journal of Mathematics and Culture 5(2), 2010, pp. 81–106.

21.06.23 Ranjodh Singh Dhaliwal (Notre Dame) - Always Spatialize!: Technics Between Postage and Posting

This talk argues against the conflation of ›digital‹ and ›computational‹ that ails contemporary discourse. Searching for a common logic among analog, digital, and quantum computing, I find an answer in the individuating backbone that runs through histories of postal, civic, and technological addresses. In doing so, I not only theorize addressability as a core operational logic for all computation and an alternative, cultural-technical analytic to the digital but also suggest considering the ubiquitous digitality today as a mere subset of modern state apparatuses and their urban infrastructures. Reflecting on this addressability and its relationship with ideological interpellation, I propose studying computation as a political-technique.

Ranjodh Singh Dhaliwal is Ruth and Paul Idzik Collegiate Chair in Digital Scholarship and Assistant Professor of English and Film, Television, and Theatre at the University of Notre Dame. His award-winning writing appears in Critical Inquiry (»On Addressability, or What Even Is Computation?«, 2022), Configurations (»The Cyber-Homunculus: On Race and Labor in Plans for Computation«, 2022), American Literature (»What do we critique when we critique technology?«, 2023), transmediale journal (»On Contemporary Image-Making«, 2023) and Design Issues, among other venues. Alongside his critical making practice, he is currently working on a book titled Rendering: The Political Anatomy of Computation, and another co-authored one on Neural Networks.

28.06.23 (entfällt) Harun Maye (Basel) - Was ist keine Kulturtechnik? Reflexionen über den Ursprung eines Konzepts

05.07.23 Elisabeth Weber (Santa Barbara) - Landsplitter, Sprachfetzen, Liedscherben: Fragmente nordamerikanischer Indigener Kulturtechniken

In ihrem Buch Braiding Sweetgrass bezieht sich Robin Wall Kimmerer mehrfach auf die brutale Geschichte der nordamerikanischen Residential Schools: Internate, in die indigene Kinder über einen Zeitraum von mehr als fünfzig Jahren verschleppt wurden, um sie zu ›assimilieren‹. Unter anderem war ihnen bei strenger körperlicher Strafe und der damit verbundenen psychischen Gewalt verboten, ihre Sprache zu sprechen, was einen fast totalen Sprachverlust zur Folge hatte. Der Verlust indigener Sprachen bedeutete, dass »innerhalb einer Generation ein Universum von Wissen unterging.« Überlebende der Internate und ihre Nachfahren wie die Wissenschaftlerin Kimmerer und die Dichterin Layli Long Soldier lesen Sprachfetzen, Fragmente von Liedern, Scherben indigener Kulturtechniken auf, zu denen die Leerstellen, Lücken und Brüche ebenso gehören wie das Gefundene. Das Erinnerte und Wiedergefundene, Nicht-Gewußte und Verlorene inspirieren eine politische Praxis, die sich in Anlehnung an die »insistierende Recht-Sprechung« der Hopi als »Kooperation ohne Unterwerfung« beschreiben läßt.

Elisabeth Weber ist Professorin für Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaften an der University of California, Santa Barbara. Sie lehrt ebenfalls im Fernstudiumprogramm für Strafgefangene am Interdisciplinary Humanities Center, UC Santa Barbara, und für das Scholars At Risk Network USA. Zu ihren Veröffentlichungen gehören Verfolgung und Trauma. Zu Emmanuel Lévinas’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1990), Jüdisches Denken in Frankreich (Gespräche mit Jacques Derrida, Jean-François Lyotard u. a., 1994), Speaking about Torture (hg. zusammen mit Julie Carlson, 2012), Living Together. Jacques Derrida’s Communities of Violence and Peace (hg, 2013) und Kill Boxes. Facing the Legacy of US-Sponsored Torture, Indefinite Detention, and Drone Warfare (2017).

12.07.23 Erhard Schüttpelz (Siegen) - Rad, Kartoffel, Vogelnestausheber: Technische und kulturelle Unterschiede zwischen Alter und Neuer Welt

30. September – 1. Oktober 2022 | Workshop: MOBY-DICK. Ein historisch spekulativer Kommentar. XV. Ausfahrt

Epos oder Drama, cetologische Enzyklopädie, nautisches Lexikon, philosophische Satire, Drittes Testament, Shakespeare-Exzerpt, Paralleltext zu Marx’ Kapital oder einfach der unvollendete Entwurf seiner selbst: Herman Melvilles Moby-Dick, Or, The Whale von 1851 sprengt die Gattungen ebenso sehr wie er zu radikalen Lektüren herausfordert.

Melvilles Roman war zu Lebzeiten seines Autors kein großer Erfolg beschieden. Heute gilt die Geschichte der Jagd nach dem weißen Wal nicht nur als Teil der Weltliteratur, sondern als Zeugnis einer geradezu seismographischen kulturellen Selbstbeobachtung des 19. Jahrhunderts, die auch an unsere Gegenwart noch entscheidende Fragen stellt: Fragen der Geopolitik und Globalisierung, der kulturellen Identität und ihrer transnationalen Auflösung, des Kolonialismus und Imperialismus, der Territorialisierung und Deterritorialisierung, des Erhabenen und der Kulturtechnik des Walfangs; Fragen nach den Gegensätzen von Ontologie und Ontik, Ökonomie und Dämonie, von Land und Meer, des enzyklopädischen Wissens und des Undarstellbaren.

Seit 2006 trifft sich eine Gruppe von Kulturwissenschaftler:innen jährlich mit dem ehrgeizigen Ziel, jedes der 135 Kapitel von Moby-Dick samt der Paratexte, also die Exzerpte zu Beginn des Romans, die Wortkunde und den Epilog einem geschichtlich ebenso gründlichen wie kulturtheoretisch aufschlussreichen Kommentar zu unterziehen. Das Projekt eines „historisch-spekulativen“ Gesamtkommentars fragt dabei nach den Gründen für die enorme Bedeutung von Moby-Dick für die Selbstbeschreibungen unserer Kultur und nach den Ambiguitäten und der Zerrissenheit des Symbols in Form des Weißen Wals. In der kapitelweise vorgehenden Lektüre, die letztlich den gesamten Text erschließen wird, geht es jedoch nicht um disziplinär sauber eingerastete Stellungnahmen von Expert:innen, sondern manchmal ebenso um die Demonstration einer experimentellen Lesart wie zuweilen um die Präsentation einer wichtigen Quelle zum Verständnis einzelner Stellen oder einer Figur im Zusammenhang des Romans.

Die Kommentare erscheinen seit 2012 laufend in Die Neue Rundschau.

Teilnehmende der XV. Moby-Dick-Konferenz in Weimar waren: Friedrich Balke, Matthias Bickenbach, Roland Borgarts, Lars Friedrich, Moritz Hiller, Markus Krajewski, Harun Maye, Peter Plener, Armin Schäfer, Angelika Seppi, Bernhard Siegert.

3.–5. Februar 2020 | »Things Beside Themselves. Mimetic Existences.«

Abschlusstagung der DFG-Forschungsgruppe Medien und Mimesis

Salon IKKM, Cranachstraße 47, 99423 Weimar

20.–21. November 2019 | Workshop: »Generative Images: Biology, History, Media.«

IKKM Weimar (zusammen mit Stefano de Bosio und Antonia Lant)

Within – but also outside – Western culture, ways of conceptualizing the creation of images have repeatedly overlapped with those used for framing the generation of human life and the body. Discourses on duplication, splitting, and reproduction, and on uniqueness and substitution have been particularly instrumental in shaping both scientific thinking and art theoretical reflections. Bringing together historians of science and art as well as film and media scholars, this workshop explores such crossings and convergences with reference to the early modern and contemporary periods.

Venue: IKKM, Cranachstraße 47, 99421 Weimar, Salon.

22.–29. Juni 2019 | Neunte Princeton-Weimar Summer School for Media Studies: »The Technologization of Cultural Techniques. What Happens When Practices Become Algorithmic Technologies?«

Princeton-Weimar Summer School for Media Studies

Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie (Bauhaus-Universität Weimar), German Department (Princeton University)

The Princeton-Weimar Summer School for Media Studies provides advanced training in the study of media and cultural techniques. Focusing on one special topic annually, it affords a select group of fourteen graduate students the opportunity to work with distinguished international scholars from all fields of media studies in an intimate and highly focused context and provides a platform for participants to engage in dialogue with other doctoral students from around the world working in similar or related fields. The directors of the summer school lead four morning seminars. Afternoon sessions taught by the summer school faculty provide further opportunities for interaction and participation. A series of evening events, such as lectures and film screenings explore other facets of the annual summer school topic.

27. Juni 2019 | Vortrag/Workshop: »Negotiating the City: Women in Urban Spaces in Pakistan«

Gastvortrag und Workshop mit Yusra Alvi (Dessau) im Rahmen des Seminars »Kulturtechniken des Wohnens«

27.6.2019, 10:00, Cranachstraße 47, Sem. 1

6.–7. Juli 2018 | Workshop: »Moby Dick. Ein historisch-spekulativer Kommentar«

Herman Melvilles Roman Moby-Dick; or, the Whale aus dem Jahre 1851 war zu Lebezeiten seines Autors kein großer Erfolg beschieden. Heute gilt die Geschichte der Jagd nach dem weißen Wal nicht nur als herausragender Beitrag zur Weltliteratur, sondern als Zeugnis einer geradezu seismographischen kulturellen Selbstbeobachtung, die auch an unsere Gegenwart noch entscheidende Fragen stellt: Fragen der Geopolitik und Globalisierung, der Versicherung und Technik, der kulturellen Identität und ihrer transnationalen Auflösung, des Kolonialismus und Imperialismus, der Territorialisierung und Deterritorialisierung; Fragen nach den Gegensätzen von Staat und Wirtschaft, von Land und Meer, von Universalismus und Partikularismus, von Macht und Norm, von Geld und Moral. Geprägt von den Wissenschaften und Künsten, Konflikten und Hoffnungen seiner Zeit, hat Moby-Dick Autoren wie Deleuze und Guattari, Hardt und Negri, Carl Schmitt und Rainald Goetz beeinflusst, Codenamen für die RAF geliefert (Starbuck Holger Meins, Ahab Andreas Baader usw.), große Regisseure zu Verfilmungen (John Huston) und Künstler (Laurie Anderson ) zu Adaptionen inspiriert. Dreizehn Übertragungen ins Deutsche und zahlreiche Editionen belegen das große Interesse am weißen Wal, der inzwischen längst in das kollektive Gedächtnis unserer Kultur eingegangen ist. Dieser Mythos ist omnipräsent, aber alles andere als konsistent: Der weiße Wal kann sowohl als Symbol für die globale Hegemonie einer Supermacht gelten, als auch für die leere Besessenheit einer von Gott verlassenen Welt einstehen, als letztes Aufbäumen einer von der Ausrottung bedrohten Gattung oder als Metapher der Totalerschließung der Welt durch Verkehrstechniken verstanden werden.

Der Workshop fragte nach den Gründen für die enorme Bedeutung von Moby-Dick für die Selbstbeschreibungen unserer Kultur und den Ambiguitäten und der Zerrissenheit des Symbols.

Teilnehmende waren: Friedrich Balke, Matthias Bickenbach, Cornelius Borck, Roland Borgarts, John Durham Peters, Lars Friedrich, Markus Krajewski, Harun Maye, Ethel Matala de Mazza, Armin Schäfer, Bernhard Siegert, Niels Werber.

16.–24. Juni 2018 | Achte Princeton-Weimar Summer School for Media Studies: »Scale and Scaling. What happens when we scale things up or down?«

16.–24. Juni 2018 | Achte Princeton-Weimar Summer School for Media Studies: »Scale and Scaling. What happens when we scale things up or down?«

Princeton University, Princeton, NJ (zusammen mit Nikolaus Wegmann)

7. Juni 2018 | Workshop: »Global Airport. Zur Geopolitik des Luftverkehrs«

Gastvortrag und Workshop im Rahmen des Seminars »Decolonizing Spaces« mit Dr. phil. Lars Denicke, Donnerstag, 7. Juni 2018, 13-15 Uhr in der Bauhausstr.11, Raum 13

7. Juli–15. Oktober 2017 | Migration der Dinge

7. Juli–15. Oktober 2017 im Schloss Belvedere, Weimar.

Eröffnung 6. Juli 2017, 18 Uhr, Belvedere Orangerie, Nordflügel

23.–25. Februar 2017 | Internationales Symposium: »Copycat. Dealing with Dangerous Mimesis.«

Internationales Symposion der DFG-Forschungsgruppe »Medien und Mimesis«, Festsaal im Goethe-Nationalmuseum, Weimar

26. Januar 2017 | Infrastructure Lecture #2 von Erhard Schüttpelz

»Medienrevolutionen und andere Revolutionen«

Bauhaus-Universität Weimar, Cranachstr. 47, Salon, 19 Uhr

» mehr

19.–20. Januar 2017 | Workshop »Kulturen des Reparierens und die Lebensdauer technischer Dinge«

IZWT Bergische Universität Wuppertal. Konzeption: Stefan Krebs (University of Luxembourg), Gabriele Schabacher (Bauhaus-Universität Weimar) und Heike Weber (Bergische Universität Wuppertal).

10.–12. November 2016 | Internationales Symposion »In/Visible City. Infrastrukturen und Mediatisierung der Stadt im historischen Wandel«

10.-12. November 2016 | Bauhaus-Universität Weimar, Cranachstr. 47.

7. Juli 2016 | Gastvortrag von Dr. des. Linda Waack

»Zur Kindheit. Übungen am kleinen Film«

Bauhaus-Universität Weimar, Bauhaus-Str. 11, Raum 014, 11.00 Uhr.

6. Juli 2016 | Infrastructure Lecture #1 von William J. Buxton

6. Juli 2016 | »Harold Innis’s History of Communications Project: From the Margins of Civilization to ›Monopoly and Civilization‹«

Villa Dürckheim (IKKM), Weimar, Cranachstraße 47, Salon, 19.00 Uhr.

19.–26. Juni 2016 | Sechste Princeton-Weimar Summer School for Media Studies: »Start Making Sense? The Question of Interpretation under the Condition of Technology’s Ongoing Provocation.«

»Start Making Sense? The Question of Interpretation under the Condition of Technology's Ongoing Provocation.« Princeton.

Princeton University, Princeton, NJ (zusammen mit Nikolaus Wegmann)

2. Juni 2016 | Gastvortrag von Dr. Michael Bies

»Archäologie des Arbeiter- und Bastlerstaats. Marc Schweskas Roman Zur letzten Instanz«

Bauhaus-Universität Weimar, Bauhaus-Str. 11, Raum 014, 11.00 Uhr.

19. Februar 2016 | Gabriele Schabacher: »›Duel to the Death‹. Unfall und Spektakel der Technik in der frühen Eisenbahngeschichte«

Vortrag im Rahmen der Tagung »Sozial-, Kultur- und Medientechniken«, Bauhaus-Universität Weimar.

» Programm als PDF

28. Januar 2016 | Podiumsgespräch: »Workarounds«

Veranstaltungsreihe des Technik-Salons der Leibniz Universität Hannover, Technische Informationsbibliothek Hannover. Gäste: Gabriele Schabacher (Medienwissenschaft, Bauhaus-Universität Weimar), Elke Schick (Make Magazin) und Dr. Michael Bies (Literaturwissenschaft, Universität Hannover).

» Programm als PDF

20.–22. Januar 2016 | Internationaler Workshop: »Excessive Spaces. Considering Media Genealogies of Trompe-l’oeil Objects in Netherlandish Book Illumination and Early Still Lifes«

DFG-Forschungsgruppe »Medien und Mimesis« (FOR 1867), Weimar (zusammen mit Helga Lutz)

7. Januar 2016 | Gastvortrag von Dr. Thomas Waitz »Kreisverkehr. Verkehr um seiner selbst willen«

18. Dezember 2015 | Workshop: »Doing Things: Ausstellen«

Veranstaltung mit Dr. Nina Wiedemeyer (Universität Erfurt), Bauhaus-Universität Weimar.

» Programm als PDF

7. Juli 2015 | Gabriele Schabacher: »Er-Fahren. Zur Ästhetik der Transportstörung«

Workshop & Vortrag im Rahmen der Cologne Media Lectures, Universität zu Köln.

10. Juni 2015 | Gabriele Schabacher: »›Ce qui arrive‹. Zum Verhältnis von Unfall und Infrastruktur«

Vortrag am Historisch-Kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum Trier (HKFZ), Universität Trier.

» Programm als PDF

27. Mai 2015 | Gastvortrag von Prof. Dr. Jürgen Müller (Dresden) »Architektur als Politbarometer. Utopie und Dystopie in Fritz Langs METROPOLIS«

27. Mai 2015 | »Architektur als Politbarometer. Utopie und Dystopie in Fritz Langs METROPOLIS«

Bauhaus-Universität Weimar, Seminarraum 014, 18.30 Uhr.

» Programm als PDF

8. Mai 2015 | Gabriele Schabacher: »›Worm world‹. Kommentar zu Susan Leigh Star/Karen Ruhleder ›Steps Towards an Ecology of Infrastructure‹«

Vortrag im Rahmen des Workshops »The Translation of Boundary Objects«, Universität Siegen, 7./8. Mai 2015.

» Programm als PDF

20. Februar 2015 | Gabriele Schabacher: »Reparieren als Kulturtechnik«

6. Februar 2015 | Workshop »Mobilitätspraktiken des Gehens und Browsens: Literaturtourismus und Navigieren auf der digitalen Erde«

Veranstaltung mit Raphaela Knipp (Universität Siegen) und Pablo Abend (Universität zu Köln) im Rahmen des Projektseminars »Gehen, Fahren, Fliegen. Medien der Mobilität und Raumaneignung«, Bauhaus-Universität Weimar.

» Programm als PDF

21. Januar 2015 | Workshop: »Knots and Nets. Operations and Relations in Textiles«

21. Januar 2015 | Workshop: »Knots and Nets. Operations and Relations in Textiles«

Mit Carmen Alfaro, Leena Crasemann, Birgit Schneider und Iris Tzachili.

13. Dezember 2014 | Gabriele Schabacher: »Infrastruktur-Arbeit. Zur Kreativität des Reparierens«

13. Dezember 2014 | Vortrag im Rahmen der Tagung »Poetiken der Infrastruktur«, Tagung der Forschungsgruppe Mediologie@Wien und des Instituts für Wissenschaft und Kunst, Universität Wien.

» Programm

28. November 2014 | Gabriele Schabacher: »Transport und Transformation bei McLuhan«

28. November 2014 | Vortrag im Rahmen der Tagung »Medien verstehen. Marshall McLuhans Understanding Media zum Fünfzigsten«, Universität Siegen, 27./28. November 2014.

» Programm

15.–22. Juni 2013 | Dritte Princeton-Weimar Summer School for Media Studies: »Reveals: Seams, Scars, Thresholds, and Frames«

IKKM Weimar (zusammen mit Tom Levin)

17.–24. Juni 2012 | Zweite Princeton-Weimar Summer School for Media Studies: »Spaces of Media«

Princeton University, Princeton, NJ (zusammen mit Nikolaus Wegmann)

17.–19. Mai 2012: »Instituieren. Zum Gedenken an Cornelia Vismann«

In Kooperation mit dem Internationalen Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie veranstaltet die Bauhaus-Universität Weimar vom 17.05. bis zum 19.05. 2012 eine Tagung zum Gedenken an Cornelia Vismann (1961-2010). Cornelia Vismann hat an der Fakultät Medien den Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken vertreten. In Forschung und Lehre hat sie dabei das Feld der Kulturtechniken des Rechts stark gemacht. Das Werk Cornelia Vismann dreht sich immer wieder um Institutionen und die Mittel, mit denen diese Institutionen eingerichtet, übertragen und verarbeitet worden sind. Normativität erscheint hier weder als Effekt eines juristischen Willensakts noch verortet im souveränen Bewusstsein einer politischen Gemeinschaft. Vismanns Überlegungen kreisen um Institutionen, Medien, symbolische Ordnungen und Literaturen. Die Tagung in Weimar soll ihr Werk nicht historisieren. Es geht weniger darum über als mit dem Werk der schöpferischen Rechtshistorikerin und Medientheoretikern zu sprechen. Im Zentrum steht also ihr Thema des Instituierens. Instituieren erscheint als Praxis, in der die Medien und Kulturtechniken mit dem Recht einen eigenen Zug entwickeln. Der Streit ums Recht wird ausgetragen, so wie man etwa Zeitungen austrägt: Es ist die Praxis einer Zerstreuung, aus der ein normativer Text und seine randständigen Helfer immer aufs Neue hervorgehen.

Für Rückfragen: fabian.steinhauer@uni-weimar.de, johanna.bergann@uni-weimar.de

Donnerstag, 17.05.2012

Van-de-Velde-Bau, Raum 116, Geschwister-Scholl-Str. 7, 99423 Weimar

14.00 – 14.30 Johanna Bergann/ Fabian Steinhauer: Einleitung

I: Instituieren

14.30 – 15.30 Friedrich Balke: Als ob!

15.45 – 16.45 Manfred Schneider: Tiere als Helfer des Rechts. Vom Institutionenzoo

17.00 – 18.00 Anton Schütz: Instituieren, Polarisieren, Auf-Dauer-Stellen, mit-dem-Rest-Fertigwerden

18.00 – 18.30 Abschlussdiskussion

19.30 Abendessen

Freitag, 18.05.2012

IKKM, Ehemaliges Palais Dürckheim, Cranachstr. 47, 99423 Weimar

II: Der Zug der Medien

09.00 – 10.00 Thomas Michael Seibert: Akten-Akte. Vom Instituieren eines Institutes

10.15 – 11.15 Thomas Vesting: Verfassung als gedruckte Verfassung: Von der Souveränität des Monarchen zur Autorität des Gesetzes

11.30 – 12.30: Claudia Blümle: Szenen des Rechts: Albrecht Dürers Wandmalereien für das Nürnberger Rathaus

13.00 Mittagspause

14.30 – 15.30 Uhr Peter Berz: Reden zum Fenster hinaus. Schrift und Funk in Brest-Litovsk

III. Zeugenschaft und Wahrheitstechnik

15.45 – 16.45 Anne Fleckstein: “The speaker’s mike is not on”. Übersetzung und Übertragung in der südafrikanischen Wahrheitskommission

17.00 – 18.00 Piyel Haldar: Witness Demeanour as Real Evidence: Mechanistic Philosophy of Bodies without Minds

18.00 – 18.30 Abschlussdiskussion

19.00 Abendessen

Samstag, 19.05.2012

Van-de-Velde-Bau, Raum 116, Geschwister-Scholl-Str. 7, 99423 Weimar

IV. Von der Mitte zum Rand: Relationen

10.00 – 11.00 Johanna Bergann: Goethes Mittler

11.15 –12.15 Rupert Gaderer: Querulanz Schreiben. Mimesis, Paranoia und Aktenberge

12.30 – 13.30 Bettine Menke: Der Text und seine Randzonen oder: Die Produktivität der Ränder