Ganzheitliche Wärmeversorgungslösung mit H2

Projekttitel:

energy4CHP - CO2-neutrale Energieversorgung in energieintensiven Gewerbebetrieben – Wasserstoffbasierte Sektorenintegration in der Wärme- und Strombereitstellung

Fördernde Einrichtung:

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

Projektdauer:

01.06.2023 – 31.12.2025

Leiter des Projekts:

Prof. Dr. Mark Jentsch

Projektpartner:

An dem Vorhaben ist neben der Professur Energiesysteme der Bauhaus-Universität Weimar der WIR!-Bündnispartner Wissenschaftlich-Technisches Zentrum für Motoren- und Maschinenforschung Roßlau gGmbH beteiligt. Die Hyrican Informationssysteme AG tritt als assoziierter Partner auf.

Am Projekt beteiligte Personen der Professur:

Artjom Kolwa M.Sc., Dipl.-Ing. Christian Gebhardt-Scholz, Benjamin Breuer M.Sc., Kaspar Schmädicke B. Sc., Nicole Meyer M. Sc.

Projektbeschreibung

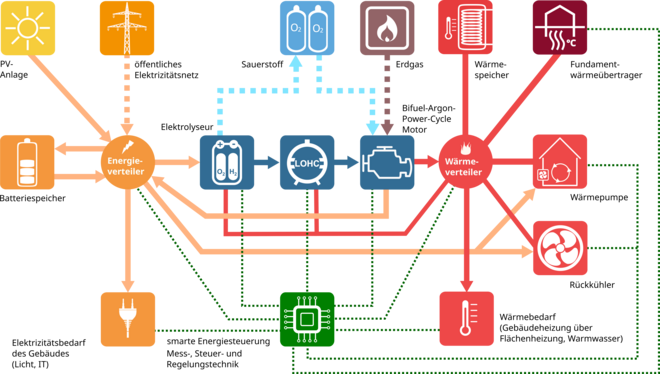

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wird ein neuartiges System zur CO2-neutralen Energieversorgung von Gewerbebetrieben entwickelt, umgesetzt und erprobt. Untergebracht ist dieses System zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung in der sogenannten Energy-Station, einem Demonstrationsgebäude beim Projektpartner WTZ Roßlau gGmbH.

Das System kombiniert fünf Hauptkomponenten: Eine Elektrolyseanlage zur H2-Erzeugung und ein Bifuel-Blockheizkraftwerk (BHKW), das sowohl mit Erdgas als auch mit Wasserstoff betrieben werden kann, mit einer Photovoltaikanlage sowie einer Wasserstoffspeicherinfrastruktur und einem Fundamentwärmeübertrager mit Wärmepumpe.

Zur optimalen Verschaltung einzelner Wärmequellen und -senken dient hierbei ein neu konzipiertes intelligentes Wärmeverteilungsnetzwerk (Thermodynamische Weiche). Abbildung 1 fasst das Konzept des Projektes energy4CHP zusammen.

Die Professur Energiesysteme der Bauhaus-Universität Weimar verantwortet im Projekt die folgenden Projektinhalte:

Thermodynamische Weiche (multivalentes Wärmenetzwerk)

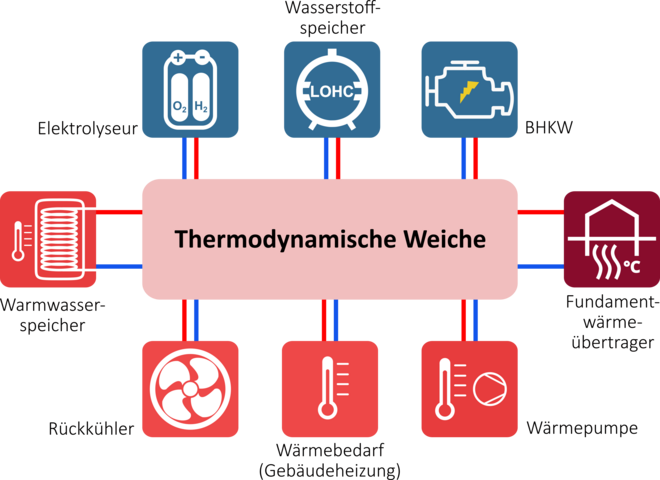

Eine hybride Wärmeversorgung, bestehend aus einer Vielzahl an Wärmequellen und -senken, erfordert eine dynamische Anpassung an sich ändernde Bedingungen, z.B. im Dargebot von Umweltwärme (z.B. aus der Luft oder dem Boden). Zur optimalen Umverteilung thermischer Energie (Wärme) kann z. B. ein mehrdimensionales Wärmeverteilungsnetzwerk, eine sog. Thermodynamische Weiche, genutzt werden.

Ein solches multivalentes Netzwerk besteht aus einer Vielzahl von Knotenpunkten, wobei jeder Knotenpunkt eine bestimmte Verteilungsfunktion übernimmt. Innerhalb des multivalenten Wärmenetzes lassen sich somit parallele Fluidkreisläufe bilden und zielgerichtet leiten. Das Pfadoptimum wird in Abhängigkeit vorhandener Temperaturen und Leistungen ermittelt. Dadurch lassen sich unterschiedlich geartete Wärmequellen und -senken gezielt und dynamisch miteinander verschalten (siehe Abb. 2).

Fundamentwärmeübertrager

Gewerbebetriebe sind historisch bedingt oft durch belastete Böden charakterisiert. Die Nutzung von Erdwärme (z.B. durch Erdwärmesonden) ist an solchen Standorten somit stark reglementiert. Aus diesem Grund wurde ein innovativer Fundamentwärmeübertrager zur Ein- und Auskopplung von Wärme in oberflächennahe Bodenschichten entwickelt und umgesetzt (siehe Abb. 3).

Der Fundamentwärmeübertrager ist von dem darunterliegenden Boden thermisch nicht getrennt, weshalb die (Gesamt-)Wärmespeicherkapazität größer als die des reinen Bauteils ausfällt. Zu den Seiten und nach oben wurde das Bauteil durch Wärmedämmplatten thermisch weitgehend entkoppelt.

Das 10 x 2,5 x 0,3 Meter messende Bauteil wurde Ende 2024 beim Projektpartner errichtet (siehe Abb. 4).

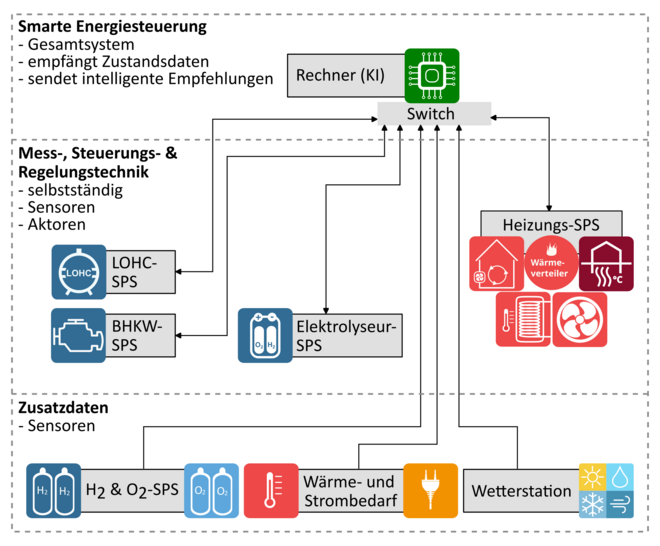

Intelligente Steuerung

Das Gesamtsystem wird mithilfe einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) überwacht und gesteuert. Die von der SPS ausgelesenen und ausgewerteten Prozess-Messwerte werden gebündelt und über entsprechende Kommunikationsprotokolle an ein übergeordnetes Datenmanagement- und Steuerungssystem übertragen. Zusätzlich erfolgt der Datenaustausch mit einer Wetterstation sowie den übrigen Komponenten des Gesamtwärmeversorgungssystems (z.B. BHKW, Elektrolyseur, etc.). Basierend auf den empfangenen Messdaten erfolgt die Evaluierung der jeweiligen Betriebsszenarien infolge einer implementierten intelligenten Steuerungslogik.

Ausblick

Die Inbetriebnahme erster Systemteile – wie Wärmepumpe, Speicher und Verteilsystem – ist für das 3. Quartal 2025 geplant. Das Ziel des Forschungsprojektes energy4CHP ist es zu demonstrieren, inwieweit klimaneutrale Energieversorgung für Industrie und Forschung in der Praxis umgesetzt werden kann.