3. Kernmodul: Nachhaltige Strukturen. Felder Höfe Tempel

3. Kernmodul | Bachelor Architektur, 3. FS | 8 SWS | Veranstaltungsnummer 1210131

Seit der Schließung des Berliner Flughafens Tempelhof im Jahr 2008 steht das Tempelhofer Feld im Zentrum kontroverser stadtpolitischer Debatten. Als einer der größten urbanen Freiräume weltweit verortet sich das Gelände zwischen Stadtpark, Weide und landschaftlicher Brache; teils erschlossen und gestaltet, teils eingezäunt, überwuchert, fragmentiert und ruinös. Entlang seiner Ränder finden sich verstreut ehemalige Funktionsbauten, Follies und Relikte der Flughafengeschichte, die bislang nur geringe Aufmerksamkeit erfahren haben. Das Planungsprojekt “Nachhaltige Strukturen. Felder Höfe Tempel” möchte sich mit einer Auswahl dieser banalen bis skulpturalen Bestandsgebäuden widmen und Aktivierungs- sowie Umbaustrategien entwickeln. Das Vorhaben versteht sich als konzeptionelle und entwurfsorientierte Weiterführung und knüpft an die Grundlagen und Erkenntnisse des vorherigen Seminars „Felder Höfe Tempel – Leistungsphase 0“ an. Es findet parallel zu einem eigenständigen Seminar sowie einer Forschungspublikation statt und entwickelt sich im Austausch mit lokalen Initiativen, Nutzerinnen, Expertinnen und Aktivist*innen. Der Entwurfsprozess beginnt mit dem Vorhandenen, sowohl in seiner materiellen als auch in seiner immateriellen Dimension. Dabei wird das Tempelhofer Feld als relationaler Raum betrachtet, in dem architektonische, landschaftliche, soziale und ökologische Aspekte untrennbar miteinander verflochten sind. Es sollen Möglichkeiten des Erhalts und der Umnutzung der alltäglichen, teilweise beschädigten oder kontaminierten Architekturen untersucht und daraus neue Perspektiven gemeinschaftlicher Nutzung entwickelt werden. Gemeinschaft wird an diesem spezifischen Ort neu gedacht, möchte die anthropozentrische Konzeption überwinden und eine Koexistenz von Mensch, Flora und Fauna ermöglichen. Die angestrebten Transformationen der Gebäude zielen darauf ab, die Begegnung und Aneignungsfähigkeit durch verschiedenste Spezies zu fördern. Dabei sollen die tektonischen Qualitäten der vorhandenen Strukturen eingehend untersucht und herausgearbeitet werden. Besonderes Augenmerk liegt auf Materialkreisläufen und reversiblen Verbindungen, die in Wechselwirkung mit den lokalen Gegebenheiten den architektonischen Ausdruck prägen und eine eigenständige Ästhetik hervorbringen. Im Entwurf werden sowohl analoge als auch digitale Werkzeuge genutzt, wobei der Schwerpunkt auf dem konkreten Arbeiten mit Materialien und Modellen liegt. Im Rahmen einer Exkursion nach Belgien werden wir Um- und Weiterbauprojekte u.a. von BC Architects, AgWa, common room, 51N4E, Bovenbouw Architectuur und noAarchitecten (tbc.) besuchen, um zusätzliche Impulse für den Entwurfsprozess zu gewinnen.

Das Kernmodul findet wöchentlich in Weimar und vereinzelt am Entwurfsstandort Berlin statt. Der Leistungsnachweis erfolgt durch aktive Teilnahme, kontinuierliche Gruppenarbeit, die fristgerechte Einreichung und Präsentation eines Entwurfs sowie die abschließende Vorstellung der erarbeiteten Konzepte und Modelle.

Felder Höfe Tempel - Forschungspublikation Stadtnatur

Seminar Bachelor Architektur | 2 SWS | Veranstaltungsnummer 125224201

Seminar Master Architektur | 2 SWS | Veranstaltungsnummer 125214201

Seit der Schließung des Berliner Flughafens Tempelhof im Jahr 2008 steht das Tempelhofer Feld im Zentrum kontroverser stadtpolitischer Auseinandersetzungen. Als einer der größten urbanen Freiräume weltweit bewegt sich das Areal zwischen Stadtpark, landschaftlichem „Void“, industriellem Relikt und biodiverser Zwischenlandschaft – teils erschlossen und genutzt, teils überwuchert, fragmentiert und im Zustand des Verfalls. Aufbauend auf einer experimentellen Bestandsaufnahme aus dem Sommersemester 2025 – einer Kooperation mit der TU Berlin – wird das Tempelhofer Feld im Seminar als relationaler Raum, in dem architektonische, landschaftliche, soziale und ökologische Dimensionen eng miteinander verflochten sind, erforscht. Die im vorangegangenen Semester erarbeiteten Materialien werden nun vertiefend analysiert, geschärft und kritisch weiterentwickelt – mit besonderem Fokus auf Fragen der Biodiversität, des Stadtklimas und der zukunftsfähigen Transformation. Das Seminar verfolgt einen interdisziplinären und forschungsorientierten Ansatz. Es versteht sich zugleich als redaktionelle Werkstatt zur Vorbereitung einer geplanten Publikation im Architekturmagazin ARCH+. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung fundierter zeichnerischer und theoretischer Beiträge, die das Tempelhofer Feld im Kontext aktueller Debatten um urbane Freiräume neu verorten.

Das Seminar orientiert sich an redaktionellen Arbeitsprozessen und findet im dreiwöchigen Rhythmus statt. Der Leistungsnachweis erfolgt durch aktive Teilnahme, eigenständige Recherchen, analytische und gestalterische Beiträge sowie die kontinuierliche Mitwirkung an der inhaltlichen und gestalterischen Entwicklung der Publikation.

(Un)vertraute Orte – Kollektive Kartografie im ländlichen Raum

Seminar Bachelor Architektur | 2 SWS | Veranstaltungsnummer 125214202

Was macht einen Ort zum „Dritten Ort“ – jenseits des Privaten (erster Ort) und des Beruflichen (zweiter Ort)? Und inwiefern kann Kartografie als künstlerisch-forschende Praxis dazu beitragen, solche Orte sichtbar zu machen, neu zu denken oder überhaupt erst entstehen zu lassen?

Das studentisch geleitete Blockseminar setzt sich mit dem ländlichen Raum, exemplarisch am Ort Dornburg auseinander und möchte/ mit dem Ziel…

Studierende der Bauhaus-Universität Weimar arbeiten gemeinsam mit Bewohnerinnen und lokalen Akteurinnen daran, bestehende und potenzielle „Dritte Orte“, also Orte des informellen Austauschs, der sozialen Interaktion und kulturellen Praxis zu identifizieren, zu kartieren und aktiv zu gestalten. Der bislang ungenutzte Kuhstall in dem Versuchsgut Dornburg, einer ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Domäne, wird im Rahmen dieses Prozesses selbst zum Ausgangs- und Austragungsort eines solchen „Dritten Ortes“. Das Seminar basiert auf theoretischen Ansätzen kollektiver Kartografie und räumlicher Wahrnehmung. Es bezieht sich unter anderem auf Guy Debords Konzept der Psychogeografie, Walter Benjamins Figur des Flaneurs, Clifford Geertz’ Methode der „dichten Beschreibung“ sowie auf Praktiken der Urban Ethnography. Ergänzend werden situative Beobachtungsverfahren (wie von ROJO Street Observations) sowie aktuelle Diskurse zu Commons, Raumaneignung und kollaborativer Stadt- und Regionalentwicklung (u. a. nach Elinor Ostrom oder Stavros Stavrides) herangezogen. Es soll eine kollektive, subjektive Karte Dornburgs entstehen und die temporäre Transformation des Kuhstalls zu einem sozialen Raum beinhalten.

Das Seminar orientiert sich an redaktionellen Arbeitsprozessen und findet im dreiwöchigen Rhythmus statt. Der Leistungsnachweis erfolgt durch aktive Teilnahme, eigenständige Recherchen, analytische und gestalterische Beiträge sowie die kontinuierliche Mitwirkung an der inhaltlichen und gestalterischen Entwicklung der Publikation.

Das Seminar findet als Blockveranstaltung in Weimar und Dornburg statt. Der Leistungsnachweis erfolgt durch aktive Teilnahme, eigenständige Recherche, kollektive Interventionen, kartografische Beiträge sowie die Präsentation einer Abschlussdokumentation.

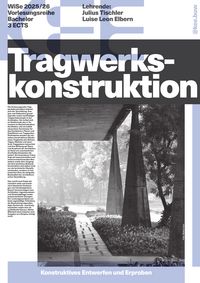

Tragwerkskonstruktion

Vorlesung Bachelor Architektur | 2 SWS | Veranstaltungsnummer 1213140

Die Vorlesungsreihe „Tragwerkskonstruktion“ widmet sich der Vermittlung, Analyse und Diskussion grundlegender sowie nachhaltiger Tragwerkskonzepte in der Architektur. Sie richtet sich an Studierende des 3. Semesters im Bachelorstudium Architektur und vermittelt elementare Kenntnisse für das Konzipieren, Planen und Detaillieren von Tragwerken. Stufenweise werden die einzelnen konstruktiven Glieder eines Tragwerks wie Stützen, Träger, Skelette und räumliche Tragsysteme in Kombination mit einem jeweils passfähigen Materialkanon konkretisiert. Anhand anschaulicher Architekturbeispiele werden sowohl großmaßstäbliche, konstruktive Prinzipien als auch konstruktive Funktionsweisen beleuchtet und dienen so der wesentlichen Unterstützung für die Entwurfsbearbeitung. Ein besonderer Fokus liegt auf experimentellen und ressourcenschonenden Bauweisen sowie dem Umgang mit dem baulichen Bestand. Tragwerksplanung wird dabei nicht nur als technische Disziplin verstanden, sondern als integraler Bestandteil der architektonischen und tektonischen Gestaltung.

Das Lehrformat findet wöchentlich statt und kombiniert klassische Vorlesungen mit interdisziplinären Expert*innenvorträgen (aus Architektur, Ingenieurwesen und Denkmalpflege) sowie praxisorientierte Übungen. Der Leistungsnachweis umfasst regelmäßige Teilnahme, die Bearbeitung eigenständiger Recherche- und Analysearbeiten sowie eine abschließende Klausur. Aktive Mitarbeit wird erwartet; eine Ausgabe von Skripten erfolgt nicht.