Technische Umwelten, Wohnen, Architektur und Urbanismus im Werk des Maschinenphilosophen Félix Guattari und des Bauhaus-Meisters Paul Klee

Das Verhältnis von Subjekt und Raum steht im Zentrum der Arbeit des Maschinenphilosophen Félix Guattari. Unsere Forschung durchleuchtet sein Schaffen und verortet es in aktuellen Diskursen zur Medienökologie: Inwiefern interagieren Subjekte in ihren Wohnräumen mit technischen Umwelten und werden durch diese in ihrem Selbstverständnis und ihrer Wahrnehmung geprägt? Welche Rolle spielen Räume – inbesondere Interieur und Architektur – bei der Wahrnehmung? Wann beginnt eine “technische Umwelt”, und lassen sich ‘analoge’ und ‘digitalen’ Umwelten überhaupt voneinander trennen?

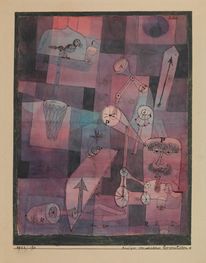

Guattaris Maschinen-Denken überwindet vermeintliche Grenzen von Natur und Technik, von Mensch und seiner Umwelt – bildlich lässt sich dies am künstlerischen und schriftlichen Werk Paul Klees zeigen, etwa an “Analÿse verschiedener Perversitäten”. In Guattaris Werk spiegeln sich Kontinuitäten und Brüche im Hinblick auf die Interaktion mit digitalen Welten, es spiegeln sich sowohl ihre produktiven Perspektiven als auch ihre ethischen Implikationen.

Diese Ambivalenz der Technik bestimmt das Werk Guattaris, der bereits vor 35 Jahren – also lange vor dem Aufkommen von VR, Large Language Models und Sprachassistenten – ein Ende der Tastatur und eine Konjunktur multimodaler Interaktion mit technischen Umwelten antizipierte. Er schlussfolgerte: „Die maschinische Produktion von Subjektivität kann für das Beste wie für das Schlimmste wirken."

Zugleich werden, an diese Perspektive anschließend, bisher unbeachtete, theoretischen Schriften des Künstlers und Bauhausmeisters Paul Klee vorgestellt, welche im Rahmen des Projekts erforscht werden.

Der diese Fragen reflektierende Aufsatz “Was sind Wohnmaschinen? Félix Guattari und das Paradox der häuslichen Welt” erscheint am 27. Juni 2025 als Buch und Open Access in: Christina Bartz, Jakob Cyrkel, Felix Hüttemann, Monique Miggelbrink (Hg.), ComputerWohnen. Zur Geschichte des Computers in Wohnumgebungen zwischen Arbeit und Assistenz, Transcript, Bielefeld 2025. (https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-7115-5/computerwohnen/?c=313000000).

Zudem wird der Band Die subjektive Stadt. Schriften zu Architektur und Urbanismus mit vielen erstmaligen, deutschen Übersetzungen von Texten Félix Guattaris von Volker Bernhard und Henning Schmidgen herausgegeben. Er erscheint 2025 als Buch und Open Access bei transversal texts. Hier die Ankündigung:

„Das Phänomen der Stadt ist nicht länger ein Problem unter anderen.“ Für den späten Guattari ist klar: „Es ist dasProblem, das Kreuzungsproblem wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Belange. Die Stadt bestimmt das Schicksal der Menschheit, ihre Förderung und ihre Ausgrenzung, die Bildung ihrer Eliten, die Zukunft der sozialen Innovation und der Kreativität in allen Bereichen.“

Guattari war Psychoanalytiker, Philosoph, politischer Aktivist, hierzulande vor allem bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Gilles Deleuze (Anti-Ödipus, Tausend Plateaus, Was ist Philosophie?). Dieser Band verdeutlicht, dass Guattaris Arbeit seit den 1960er Jahren eng mit Fragen der Architektur und des Urbanismus verbunden waren – von den frühen Überlegungen zu einer neuen Architektur psychiatrischer Krankenhäuser über die Diskussionen, die er Mitte der 1970er Jahre mit Deleuze und Foucault über die Privatisierung des öffentlichen Raums geführt hat, bis hin zu den prägnanten Studien zur japanischen Architektur und den Megacities der Gegenwart.

Dabei kreist sein Denken um den maßgeblichen Einfluss von gebauten Umwelten bei Subjektivierungsprozessen und mögliche Ansatzpunkte ihrer Neugestaltung. Insofern zeigt der Band die Aktualität einer psychoanalytisch fundierten und gesellschaftlich engagierten Reflexion, für die die „Wiederaneignung der subjektiven Stadt“ ein zentrales Ziel darstellt.