Darius Ludwig-Dinkel: Netztextil, Bachelorthesis Architektur, WiSe 23/24

3.Platz im BauNetz Campus Masters im Wettbewerb Mai/Juni 2024

Das Projekt NetzTextil in der Alten Papierfabrik Greiz knüpft an das reiche industriekulturelle Erbe des Vogtlandes und dessen Textilindustrie an. Dieser besondere Standort, abseits von Metropolen und doch urban geprägt, hat oft mit wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemen zu kämpfen. Innenstädte sterben aus, an Autobahnauffahrten entstehen neue gesichtslose Gewerbegebiete - Städte gleichen sich an, verlieren an Attraktivität und Lebensqualität.

NetzTextil bildet Wirtschaftsstrukturen aus, die sich langfristig mit Stadt und Anwohnenden entwickeln - Lokale Identität und Kultur wird gefördert. Neue Naherholungszonen sowie Rad- und Wanderwege entstehen und stärken die angrenzenden Geschäfte in der Innenstadt.

Anknüpfend an das textile Erbe des Vogtlandes will NetzTextil die bereits vorhandenen Strukturen der Textilbranche bereichern und voranbringen. Es werden Nachwuchstalente des Desgins und textiler Techniken gefördert und in Austausch mit der Wirtschaft gebracht. Nachwuchs, Forschung, Industrie und Vermarktung werden vernetzt, um die Transformation der Branche hin zu nachhaltigen, fairen und qualita- tiv hochwertigen Produkten aktiv mitzugestalten.

Der trichterförmig verlaufende Ost-West Hauptweg verbindet Greiz mit Reichenbach, führt Menschen ins Gebiet und öffnet Weg und Blick zum Göltzschtal selbst. Im ungenutzten Bestandsgebäude der Alten Spezial-Papierfabrik Greiz GmbH schafft NetzTextil Schaufläche für nachhaltige, lokale Mode. Entlang der Südseite des Kopfbaus machen flexible Ausstellungsräume begreif- und erlebbar, welche Potentiale in Industriebrachen schrumpfender Städte stecken. Slow Fashion aus recycelten Woll- und Baumwollfasern wird im regionalen Kontext neu geformt und bietet Raum zum Beobachten, Mitmachen, Austauschen und Voneinander-Lernen.

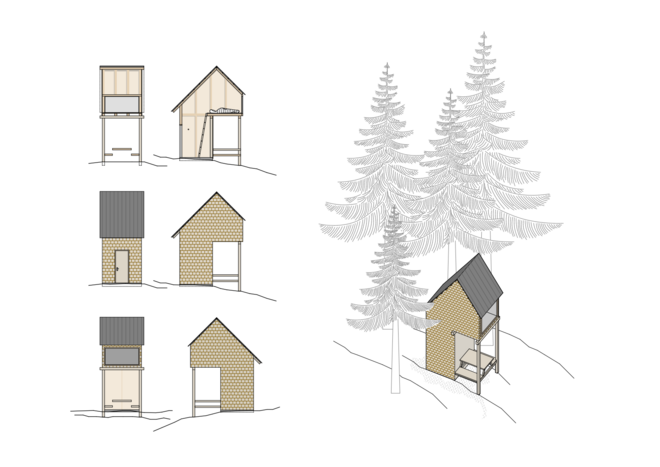

Jonas Musil: Silo, Masterthesis Architektur, WiSe 22/23

Preisträger Konrad-Wachsmann Preis 2023, Anerkennung für ausgezeichnete Abschlussarbeit in der Fakultät Architektur und Urbanistik 2023

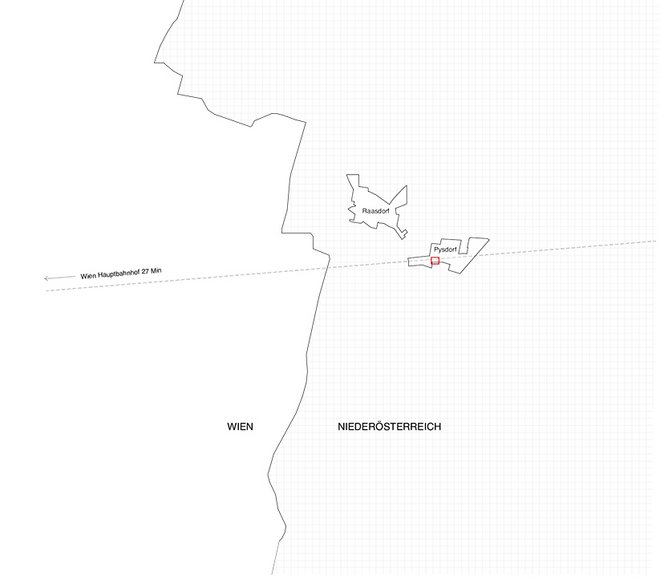

Die Entwurfsarbeit beschäftigt sich mit der Nachnutzung leerstehender Silos als übersehene Landmarken des ländlichen Raums Niederöstereichs: An Stelle von weiterer Zersiedlung im Wiener Ballungsraum, entwickelt Jonas Musil eine prototypische Struktur, welche die Türme für verdichtetes Wohnen und Urban Agriculture erschließt. Statt Abriss und Neubau, knüpft die Neuinterpretation der landwirtschaftlichen Bauten, weiter an die Geschichte der Lebensmittelversorgung an.

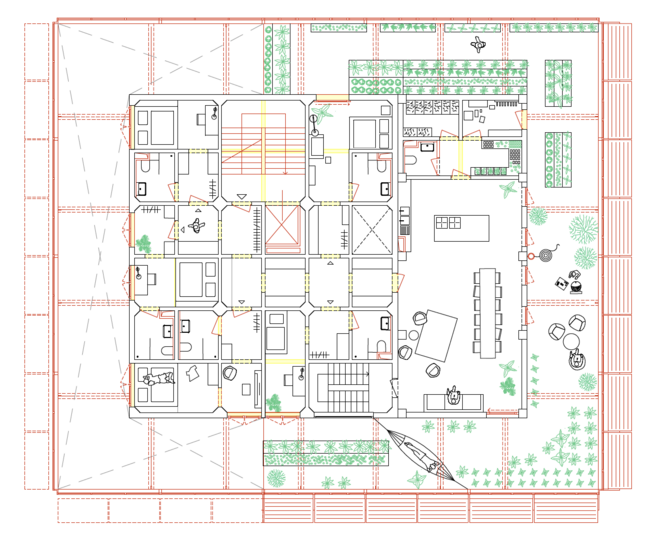

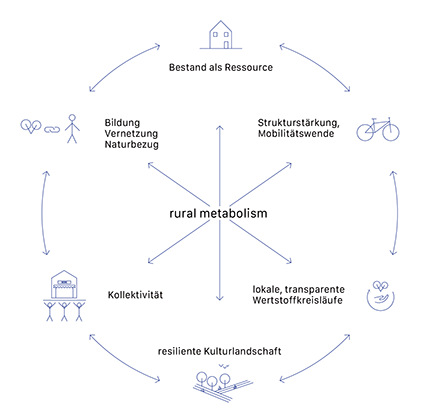

Agrarsilos prägen die ostösterreichische Landschaft und deren Ortschaften. Die bis zu siebzig Meter hohen Silotürme sind industrielle Kulturgüter, markante Funktionsgebäude, die mit Kirchtürmen um die visuelle Vorherrschaft im Ort ringen. Allerdings sind viele dieser Türme nicht mehr in Betrieb. Das Ziel dieser Masterthesis ist, die zumeist außer Betrieb stehenden Türme, Aufmerksamkeit zu schenken und diese auf den Gebäudetyp und seine Potentiale zu lenken. Die Thesis zeigt auf, wie ein zeitgemäßer Umgang anhand der Silotürme einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitsdebatten im Bauwesen darstellt. Die Umnutzung zu Wohnraum soll aufzeigen, wie große Mengen grauer Energie der Gebäuden sinnvoll umgewandelt werden kann. Gleichzeitig soll das Projekt als Gegensteuerungsvorschlag zur Zersiedelung dienen - indem gezeigt wird, dass dichte Wohnformen auch auf dem Land existieren können.

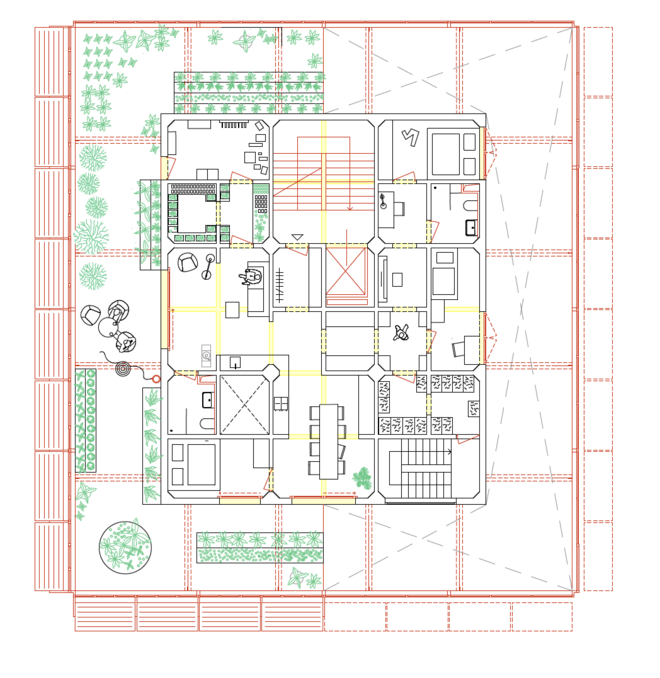

Zudem geht es um die Themen der Nahrungsmittelproduktion und erneuerbare Energieerzeugung. Das Silo als Gebäude steht sinnbildlich für landwirtschaftliche Erzeugung und soll nun neue Produktionsformen erproben und beherbergen. Ein Ziel ist es, die Struktur des Silos in Raasdorf bei Wien (Baujahr 1962, Gleitschal-Betonbauweise) so weit wie möglich zu erhalten und seine besonderen Merkmale in den Entwurf einzubeziehen. Ein Leitmotiv für den Entwurf ist die Frage: Wie wollen die Menschen auf dem Land leben? Die instinktive Antwort darauf lautet: In einem Haus mit Garten, denn der Garten ist das, was die Stadt den Menschen aufgrund ihrer Dichte nicht bieten kann. Aus diesem Grund wird eine zweite, transparente Haut an der Außenfassade angebracht, die das Gebäude umhüllt. Diese Außenhaut funktioniert wie ein Gewächshaus. Die Bewohner*innen erhalten so einen großzügigen privaten „hängenden Garten“, in dem sie mit modernen Hydroponiksystemen ihr eigenes Gemüse anbauen und sich so ein Stück weit selbst versorgen können. Gleichzeitig kann dieser Außenbereich als erweiterter öffenbarer Wohnraum gesehen werden.

Jannik Petry: Ressource Boden, Masterthesis Architektur, WiSe 22/23

Hochschulpreis für Studierende der Bauhaus-Universität Weimar 2023

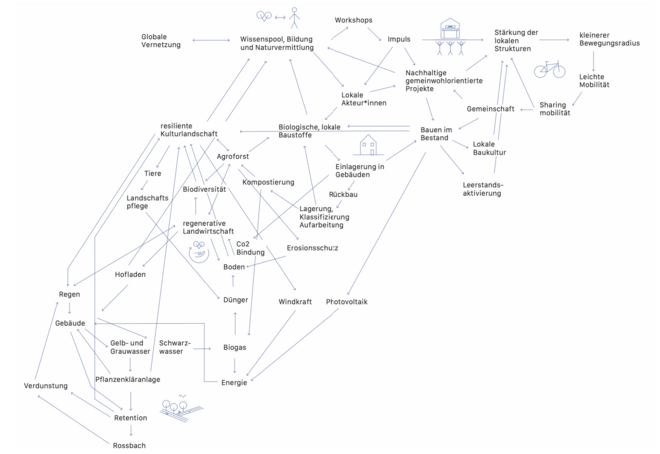

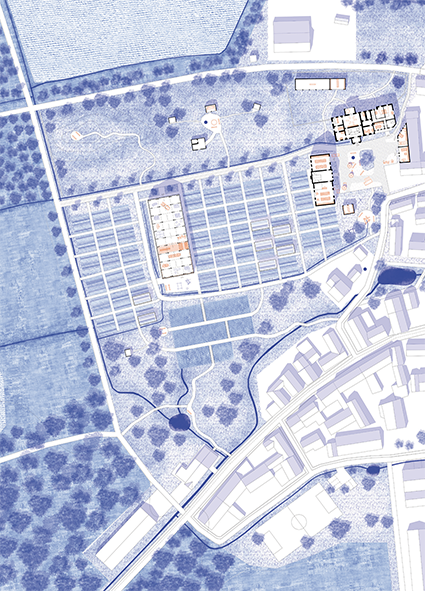

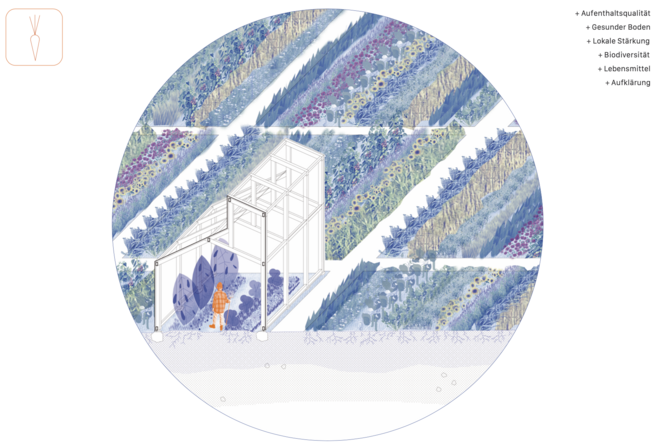

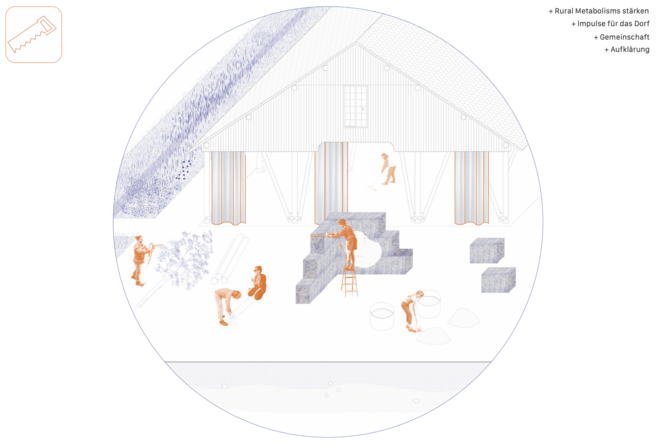

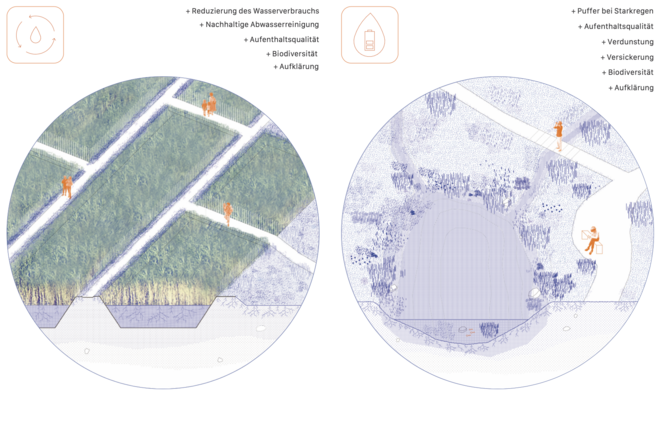

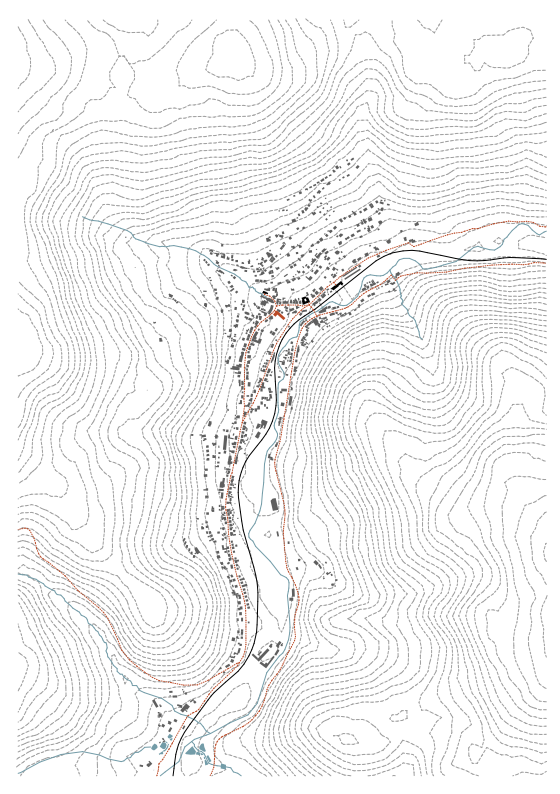

In der Masterthesis von Jannik Petry liegt der Fokus auf der Entwicklung einer zukunftsfähigen Transformation des ländlichen Raums in Thüringen. Ziel ist es, eine resiliente und produktive Landschaft zu schaffen und lokale Wertschöpfungsketten zu integrieren, um einen nachhaltigen Mehrwert für die Bewohnenden zu generieren. Das Entwurfsgebiet Rohrbach im Thüringer Becken dient als beispielhafter Prototyp, um die typischen Problemstellungen des ländlichen Raums in Thüringen zu thematisieren und die erarbeiteten Ergebnisse auf andere Regionen des Landes übertragbar zu machen.

Um die Bedeutung und Komplexität der Ressource Boden zu erfassen, werden in dieser Arbeit die vielfältigen Funktionen des Bodens aufgezeigt und strukturiert. Es wird ein Überblick über die Abhängigkeit des Menschen von einem funktionierenden Boden und den Einfluss, den der Mensch auf diesen ausübt, geschaffen. Basierend darauf werden räumlich-gestalterische Strategien aufgezeigt, die das Potenzial haben, positive Veränderungen zu bewirken. Es wird untersucht, wie Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung zu diesem Thema beitragen können. Die entwickelten Thesen können als Anregung für Planende dienen, um einen nachhaltigen Umgang mit dem Boden in ihrer Arbeit zu implementieren.

Durch die Schaffung einer resilienten und produktiven Landschaft im ländlichen Raum können verschiedene Ziele erreicht werden. Eine nachhaltige Nutzung des Bodens fördert die Erhaltung intakter Ökosysteme, die wichtige Dienstleistungen wie die Bindung von CO2, den Schutz der Biodiversität und die Resilienz gegenüber Extremwetterereignissen erbringen. Gleichzeitig werden lokale Wertschöpfungsketten gestärkt, was die regionale Wirtschaft unterstützt und die Abhängigkeit von importierten Gütern verringert. Durch eine sinnstiftende Verknüpfung der Bewohnenden mit den lokalen Wertschöpfungsketten und einer Integration intakter Ökosysteme in die Kultur- und Siedlungslandschaft können Mehrwerte für die Menschen im ländlichen Raum geschaffen werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit können dazu beitragen, konkrete Handlungsansätze und Strategien für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in Thüringen und darüber hinaus zu entwickeln. Es ist wichtig, die Komplexität der Bodenressource zu verstehen und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf den Boden zu berücksichtigen. Durch die Einbeziehung von Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung können innovative Lösungen gefunden werden, um den ländlichen Raum in eine nachhaltige und zukunftsfähige Richtung zu lenken.

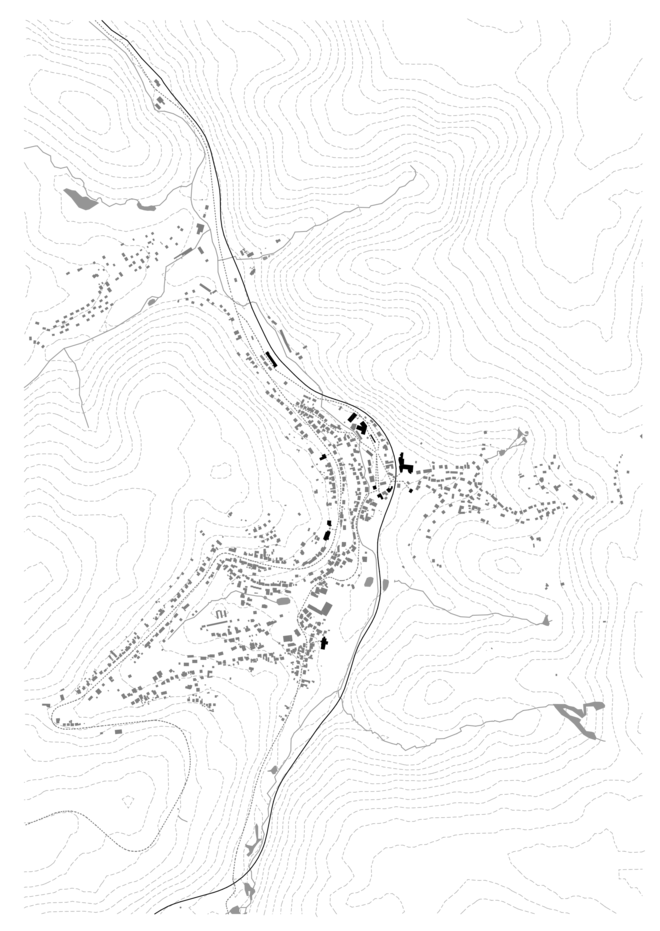

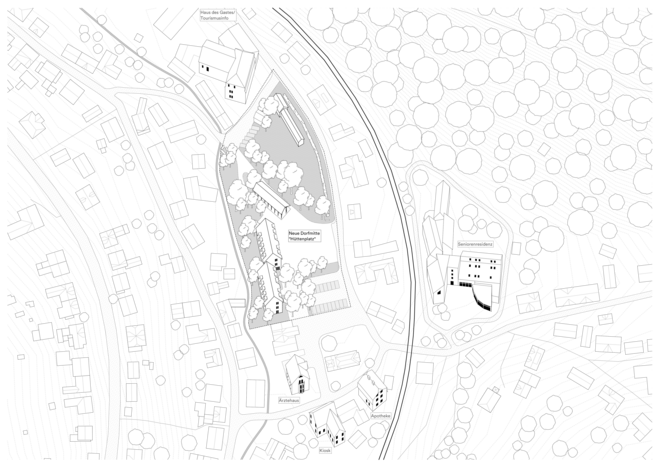

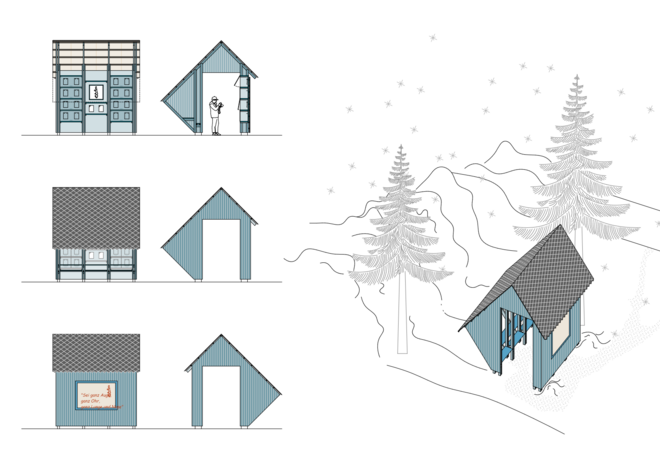

Karlotta Könneke: Schöne Aussicht I Die Gemeindekette Manebach – Stützerbach – Frauenwald, Master Architektur, SoSe 22

Bis 2035 wird die Einwohner*innenzahl Thüringens laut Landesentwicklungsbericht von 2,16 Millionen auf 1,88 Millionen sinken –dabei werden die großen Städte verstärkt zum Nachteil der ländlichen Räume wachsen. Doch trotz Schrumpfung wird es nicht zur Entleerung des ländlichen Raums kommen. Der Blick auf die Region Ilmenau, genauer auf die Gemeindekette Manebach-Stützerbach-Frauenwald im Thüringer Wald zeigt beispielhaft Folgen und Lösungsansätze des demografischen Wandels.

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Siedlungsstruktur Thüringens und einhergehend, anhand der Gemeindekette Manebach - Stützerbach -Frauenwald, exemplarisch mit den Gemeinden unter 5.000 Einwohnenden. Ziel der Arbeit ist es, räumliche Besonderheiten, bestehende Qualitäten und Potentiale der Gemeinden und Region herauszuarbeiten und diese mit architektonischen Mitteln zu ergänzen. Die architektonischen Interventionen beziehen sich dabei auf den Themenbereich „Wohnen, Ortsbild und Siedlungsentwicklung“. In den Gemeinden gibt es jeweils Schlüsselobjekte, die sich an zentralen Standorten im Ort befinden und durch ihren Verfall oder eine Abwesenheit von Gestaltung das Ortsbild erheblich stören. Den Interventionen liegen sechs Oberthemen zu Grunde, die in dieser Arbeit als essenziell für eine vitale Gemeinde(kette) erachtet werden. Der erste Ansatz liegt in der Bildung von Kooperativen, dem Willen zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen und Wertschöpfungsketten aufzubauen. Über das Herausarbeiten von individuellen und gemeinsamen Qualitäten in einem Verbund, können die Gemeinden gestärkt werden. Das Dorf braucht Mischung und sollte Aufenthaltsqualität für alle Generationen bieten. Ein weiterer Ansatz liegt in der baukulturellen Stärkung des Ortsbilds. Ein attraktives und authentisches Erscheinungsbild steigert die Identität und kann folgend auch den Tourismus und Zuzug fördern. Die Verwendung regionaler Baustile, Materialien und Formen werden des Weiteren einem klimagerechten und nachhaltigen Bauen gerecht. Auch in den Bereichen Mobilität und Tourismus sollten die Folgen des Klimawandels bedacht werden: Der Ausbau bzw. die Reaktivierung des ÖPNV, Sharing-Angebote (E-Auto, E-Mountainbike, Fahrgemeinschaften) oder ein privater Bürger*innenbus sind wichtige Alternativen zum motorisierten Individualverkehr. Der Wald wird als Erholungsraum in heißen Sommern an Bedeutung zunehmen, während der Stellenwert als Skiregion nachlassen wird.

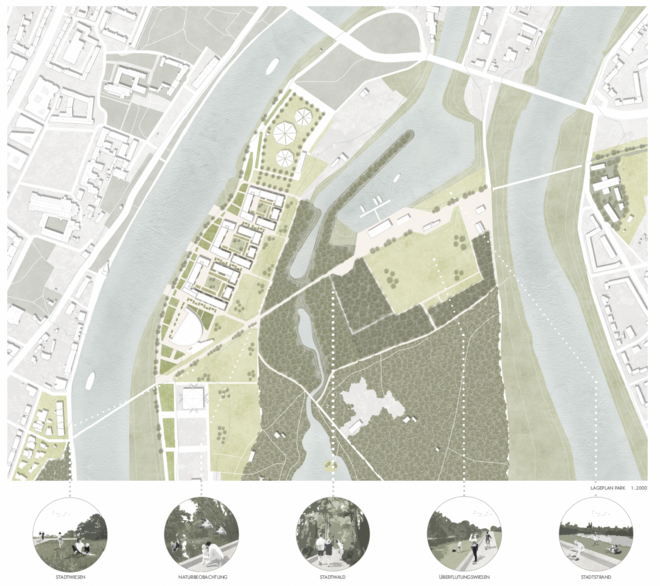

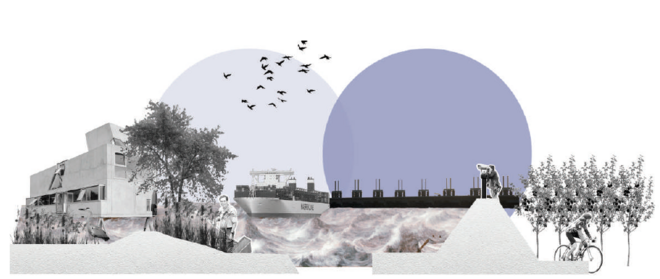

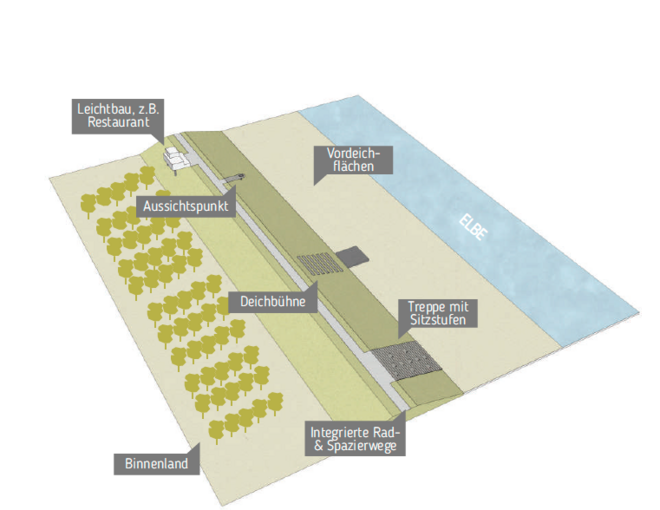

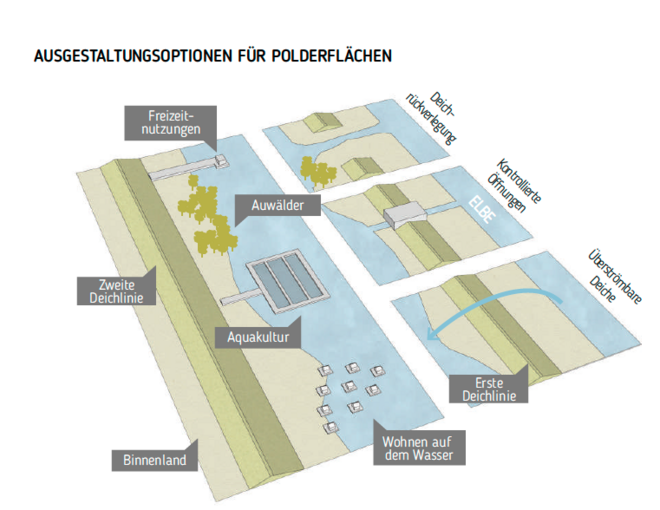

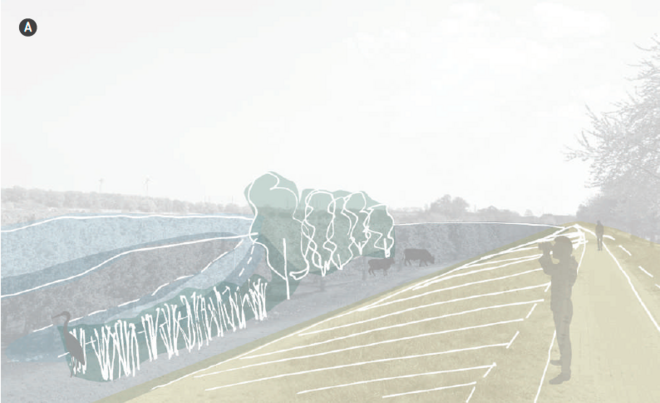

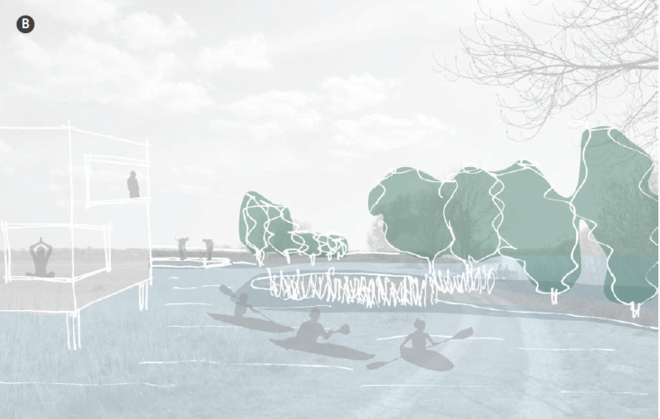

Till Pulst: Über die Ufer | Magdeburgs Grüne Pause am Elbdamm, Bachelor Architektur, WiSe 21/22

In den letzten Jahren ist eine weltweite Renaissance urbaner Fließgewässer zu beobachten. Die Gründe hierfür sind vielseitig. Das Wohnen und Arbeiten am Wasser erfreut sich zunehmend einer immer größer werdenden Beliebtheit. Öffentliche Promenaden und Hafenparks bilden attraktive Naherholungsmöglichkeiten und erfüllen wichtige Ausgleichsfunktionen für die sich immer stärker ausdifferenzierenden Stadtgesellschaften. Darüber hinaus stellen Flüsse heute ein großes Transformationspotential für Städte und Regionen dar. Welche Bedeutung urbane Stromlagen im kollektiven Leben und Bewusstsein der Stadtbevölkerung ein-nehmen, hängt allerdings maßgeblich von ihrer Ufernutzung, ihrer Zugänglichkeit, Gestaltung und lokalen und regionalen Vernetzung ab. Gleichzeitig muss bei der Konzeption und Gestaltung Rücksicht, auf die dem Fluss eigene Dynamik genommen werden. Vor dem Kontext des Klimawandels und den damit einhergehenden Extremwetterereignissen müssen mögliche Hochwasserszenarien und sommerliche Trockenperioden mitgedacht und in die Planung systematisch integriert werden.

An dieser Schnittstelle des Stadt- und Naturraumes Elbe im Herzen Magdeburgs, ist die als Konversionsfläche zu betrachtende Hafenbrache, mittels eines städtebaulich - landschaftsplanerischen Entwurfs neu zu denken und zu entwickeln. Gleichzeitig soll auf die potenziellen Elbhochwasser reagiert werden, von denen Teilbereiche des Areals temporär betroffen wären. Dieser fungiert im städtischen Kontext als Ergänzung der bestehenden grau-grünen Infrastrukturen und dient als bauliche Verbindung der Nachbarquartiere und Freiräume. Am Übergang vom urbanen hin zum wilden Flussraum reagiert der Entwurf mit zukunftsorientierten Wohnkonzepten und setzt der allgemeinen demographischen Entwicklung Magdeburgs neue Formen der Nachbarschaft und Gemeinschaft entgegen.

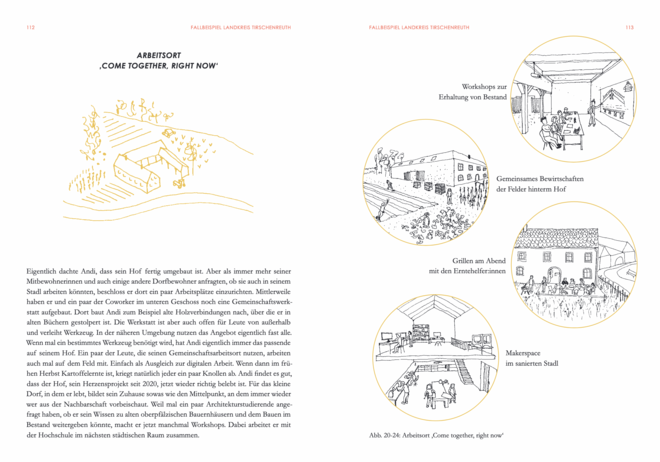

Sabine Schertler: Karpfen, Kaolin & Coworking | Eine (Weiter-)Entwicklung der Arbeitswelt im ländlichen Raum am Beispiel von Tirschenreuth in Nordostbayern, Master Urbanistik, SoSe 21

Preis für ausgezeichnete Abschlussarbeit in der Fakultät Architektur und Urbanistik 2021

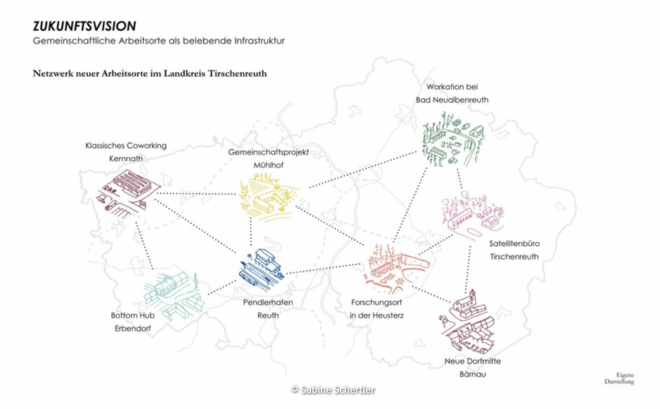

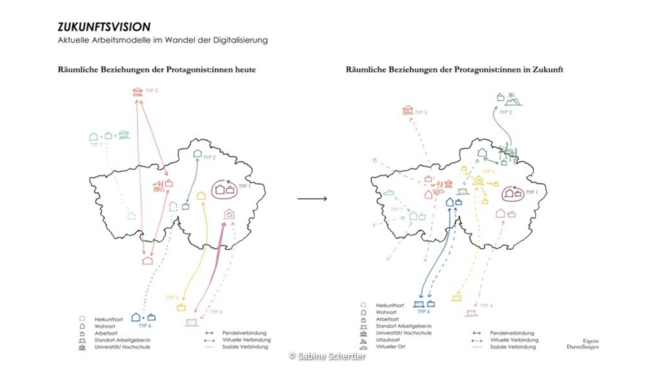

Nicht erst seit Beginn der Covid-19-Pandemie wächst die Sehnsucht nach dem Ländlichen und damit verbundenen Lebensweisen und -praktiken. Gleichzeitig führt der Megatrend der Digitalisierung dazu, dass sich die Art und Weise wie wir arbeiten verändert. Digitale, ortsunabhängige Arbeitsmodelle führen dazu, dass der Arbeitgeberstandort heute nicht mehr zwingend über den Arbeitsort und den eigenen Wohnort entscheiden muss. In der Folge werden dadurch Wohnortwahl, Siedlungsmuster und Raumstrukturen beeinflusst.

Was bedeutet dies für peripher gelegene ländliche Räume, die bisher gegenüber stadtnahen Regionen im Nachteil waren und sich häufig in einer vermeintlichen Abwärtsspirale aus Abwanderung und Infrastrukturabbau befinden? Die Thesis untersucht, welche Chancen und Herausforderungen von veränderten und neu entstehenden Arbeitsmodellen, welche im Zuge der Pandemie heute in der Breite der Gesellschaft angekommen sind, für dünn besiedelte ländliche Räume ausgehen. Die Frage wird dabei nach einer ersten theoretischen Annäherung anhand eines konkreten ländlichen Raumes untersucht, dem Landkreis Tirschenreuth in Nordostbayern. Mithilfe narrativer Strategien wird ein Raumbild gezeichnet, welches die Geschichten unterschiedlicher Protagonist:innen der dortigen Arbeits- und Lebenswelt erzählt und in die Zukunft weiterentwickelt. Basierend darauf werden gemeinschaftliche Arbeitsorte entwickelt, welche eine neue belebende Infrastruktur in peripher-ländlichen Räumen darstellen können.

Max Theye: Küstenschutz im Umbruch?, Bc.Urbanistik, SoSe2020

Im nordwesteuropäischen Raum stellt der durch den Klimawandel ausgelöste Anstieg des Mee-resspiegels und hiermit einhergehende höhe-re Sturmfluten eine immer extremer werdende Gefahr dar. Getroffen wird eine Region, in der die Menschen über Jahrhunderte dem Meer Land abgerungen haben. Traditionell herrscht hier ein komplexes Wechselspiel anthropogener und na-türlicher Kräfte. Wie lässt sich dieses Verhältnis angesichts gewaltiger Veränderungen in Zukunft austarieren?

Das Elbeästuar ist Teil dieser nordwesteuropäischen Küstenlandschaft und der Untersuchungsraum dieser Arbeit. Die fast 200 von Gezeiten beeinflussten Flusskilometer und ihr Hinterland bilden das hierzulande wohl dynamischste Äs-tuargebiet. Die Region ist dicht besiedelt, die Metropole Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands und der dortige Hafen einer der größten Europas. Konkurrierende Ansprüche an den Raum und Flächennutzungskonflikte sind somit unausweichlich. Gleichzeitig erstreckt sich das Hinterland der Elbe über drei Bundesländer, Schleswig-Holstein, Niedersachsen sowie die Freie und Hansestadt Hamburg, was vor dem Hintergrund der föderalen Struktur Deutschlands eine weitere Herausforderung für den Küstenschutz vermuten lässt.

Wie kann der Küstenschutz in der Elbeästuarregion angesichts steigender Meeresspiegel und eines erhöhten Risikos durch Sturmfluten zukünftig gestaltet

werden?

Anna Schlund: Ernährungsplanung als Aufgabe der Stadtplanung, Bc.Urbansitik, WiSe 16/17

Der Ausgangspunkt der Arbeit war die Forschungsfrage: „Durch welche planerischen Ansätze kann Urbane Agrikultur in das Stadtgefüge europäisch geprägter Städte integriert werden, um einen positiven Beitrag zum städtischen Ernährungssystem zu leisten?“

Um eine Beantwortung der Forschungsfrage zu leisten, wurde diese anhand von vier abgeleiteten Thesen, die argumentativ aufeinander aufbauen, im Verlauf der Arbeit untersucht:

1. Eine Umstrukturierung des heutigen Ernährungssystems ist notwendig und muss in Zusammenarbeit mit den Städten geschehen.

2. Ernährungsplanung sollte als Aufgabenfeld der Stadtplanung erkannt und anerkannt werden.

3. Urbane Agrikultur kann als Teil der Ernährungsplanung einen positiven Beitrag zum städtischen Ernährungssystem leisten.

4. Die Entwicklung planerischer Instrumente ist von zentraler Bedeutung, wenn esum die Sicherstellung von Flächen und Förderung von Projekten Urbaner Agrikultur geht.

Ziel der Arbeit ist es, mit Unterstützung der aufgelisteten Thesen die Forschung unter der Annahme durchzuführen, dass es vor dem Hintergrund der Ernährungskrise notwendig ist, Ernährungsplanung als Aufgabe der Stadtplanung zu begreifen und in diesem Rahmen planerische Instrumente zu entwickeln, die es möglich machen, Projekte Urbaner Agrikultur gezielt in die Stadtentwicklung zu integrieren.

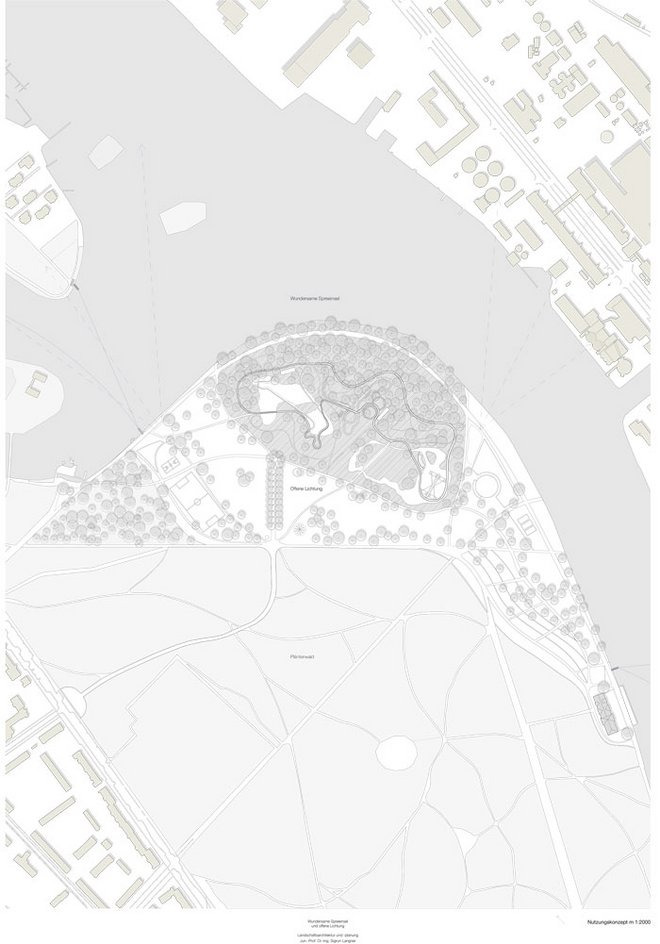

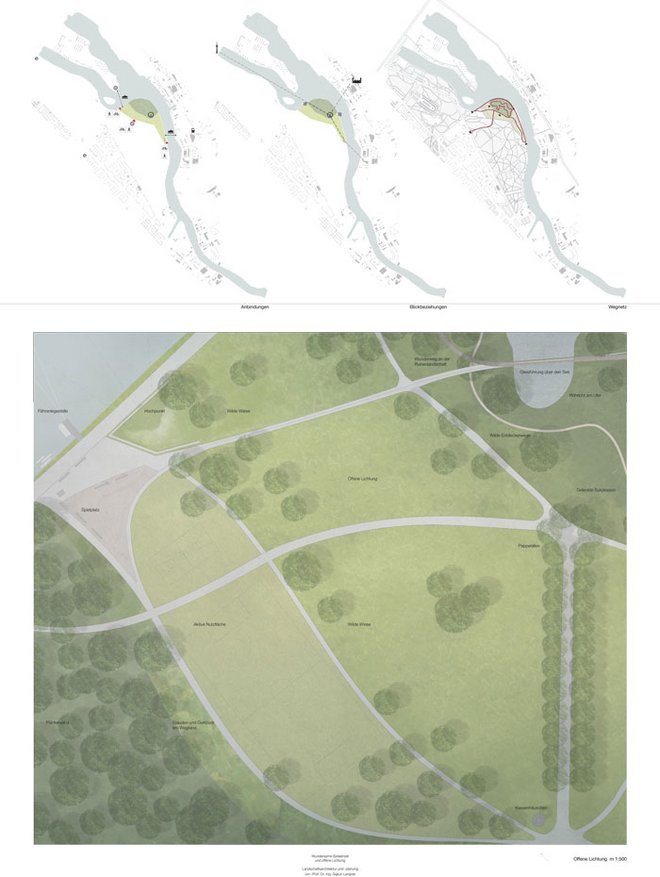

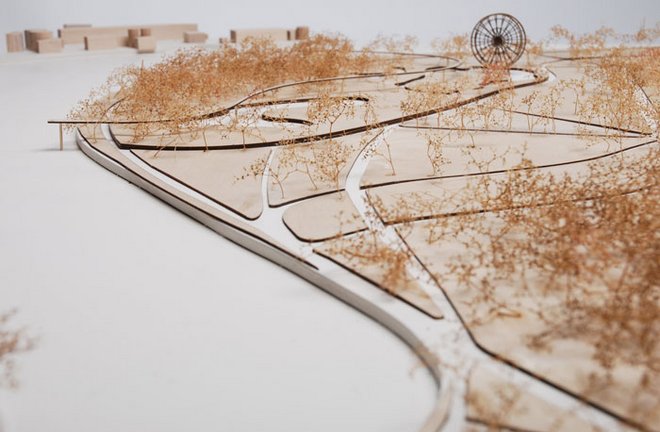

Sina Dressler: Spreepark Berlin, Bachelorthesis Architektur, SoSe2016

Wundersame Spreeinsel und offene Lichtung

Umschlossen von der Spree und dem Plänterwald kann der Spreepark als eine Insel begriffen werden. Auf dem ehemaligen Gelände des Freizeitparks verwildern alte Relikte der Nachwendezeit, die an der Spitze des Spreepark von einem wilden Dickicht aus Bäumen und Efeu zur wundersamen Spreeinsel verschmelzen.

Die ehemalige Wildwasserbahn, die Achterbahn, Schienen um den Spreepark, die Märchenbrücken im Wald, die Dinosaurierwiese, Seen und das im Wind quietschende Riesenrad bilden eine Kulisse und erzählen eine ganz eigene mysteriöse Geschichte. Diese besondere Parklandschaft soll akzentuiert, erhalten und von der vorhandenen Vegetation weiter erobert werden.

Die bunte, geheimnisvolle, verwilderte und weiter wachsende Spreeinsel soll die Dynamik der Stadt Berlin widerspiegeln.