Kinder der Krise

Workshop | 21. bis 22. Juni 2024

Konzeption und Organisation: Dr. Stephan Zandt und Dr. Denise Reimann

Anmeldungen und Anfragen bitte an stephan.zandt[at]uni-weimar.de

----

Seit ihrer Entdeckung erscheint die Kindheit als eine durch Krisen gekennzeichnete Lebenszeit. Als radikal relationales und auf die Zukunft hin offenes Lebensalter bedingt sie nicht nur eine besondere psychologische Aufmerksamkeit für ihre Krisenbewältigungs‐ und Transitionsstrategien, sondern auch eine immer engmaschigere pädagogisierende Sorge.

Überhaupt kommt Kindern in Krisenzeiten eine eminente Aufmerksamkeit zu. Von der Romantik bis zu den Reformbewegungen um 1900, von 1968 bis zur gegenwärtigen Klimakrise werden Kinder für eine Politisierung der Gegenwart in Anspruch genommen. Gleichwohl Kinder wie kaum eine andere soziale Gruppe von gesellschaftlichen und ökologischen Krisen betroffen sind, lassen sich gerade an ihnen Formen kindlicher Selbstermächtigung beobachten. So stellt gegenwärtig etwa die maßgeblich von Kindern und Jugendlichen getragene Klimaschutzbewegung das Selbstverständnis der älteren Generationen und der Moderne überhaupt in Frage.

Aus medienanthropologischer, kultur‐ und literaturwissenschaftlicher Perspektive fragt der Workshop nach der Medienbedingtheit sowie den Medienmilieus und Mediatisierungen von Kindheit und Krise. Wie werden mit und durch Medien Kinder und Krisen relationiert? Welche Kinder und kindlichen Medien bringen Krisensituationen jeweils hervor? Wie bewältigen Kinder mit ihrer Hilfe Krisen? Und in welche Krisen geraten sie umgekehrt durch und mit Medien?

----

Keynote-Lecture

Karen Malone: Theorising Childhoods in the Anthropocene

Samstag, 22. Juni 2024, 10 Uhr

----

Programm

--- Freitag, 21. Juni 2024 ---

1400

Begrüßung und Einleitung

14:30

Iris Därmann (Humboldt-Universität zu Berlin)

Kinder versammeln. Fernand Delignys kartographischer Humanismus

15:15

Katja Rothe (BBS, Berlin)

Strategien der Ich‐Organisation in der Krise? Not‐me‐Possessions und Transitionen in der mediatisierten Kindheit

16:00

Pause

16:30

Stephan Zandt (Bauhaus-Universität Weimar)

Wilde Kindheit. Mediatisierung, Spiel und Mimesis im Milieu der Post Frontier

17:15

Denise Reimann (Humboldt-Universität zu Berlin)

Widerstand im Wald. Arboreale Szenen jungen Klimabewusstseins

18:00

Pause

18:15

Martin Siegler (Bauhaus-Universität Weimar)

Das Kind im Brunnen. Julens Todesfall und die Löcher des Anthropozäns

--- Samstag, 22. Juni 2024 ---

10:00

Keynote-Lecture (online/hybrid via Zoom)

Karen Malone (Swinburne University of Technology, Melbourne, AU)

Theorising Childhoods in the Anthropocene

11:30

Mittagspause

12:30

Christine Lötscher (Universität Zürich)

Das Ende der Paranoia? Coming of Age im Anthropozän

13:15

Julia Boog-Kaminski (Intern. Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), Wien)

Die letzte Generation: Vom Oedipus‐ zum Kronos‐Komplex

14:00

Pause

14:15

Dorna Safaian (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Unschuldig, mutig, tragisch: Kind‐Sein in Greta Thunbergs Selbst‐ und Fremdinszenierung in den Jahren 2018 und 2019

15:00

Abschluss

Vergangene

Nothing Matters. On Negative Objects, Spaces, and Relations

International Conference | 13 - 15 June 2024

Concept and Organization: Dr. Martin Siegler

In cooperation with the GRAMA.

Generously supported by the Chair for Media Philosophy and Körber-Stiftung.

----

Nothing literally matters today. In the face of severe ecological and geopolitical crises, materiality itself is deeply affected by nothingness and negativity: landscapes are riddled with holes and voids due to massive resource extraction, mountains of waste pile up as negative matter, glaciers shrink and become monuments of loss. Thus, we are confronted with a multitude of material no‐things, non‐places, and non‐relations. What relations do we maintain with the the void, the absent, the forgotten and the vanished? Through which operations, acts, gestures, and practices is something turned into nothing? How does nothing materialize in various media milieus like film, literature, and games? And what kind of hidden potentialities may lie in material nothingness? By proposing a material, relational, and operative view on nothing, the conference ties in with recent media‐philosophical concepts like operative ontologies and anthropomediality and brings them into dialogue with interdisciplinary discussions around the negative turn recently announced in contemporary social, geographical, and media theory.

----

Program

--- Thursday, June 13 ---

14:00

Welcome and Introduction

14:15

Achim Landwehr (Universität Konstanz)

The Hole Story. How Otto von Guericke did get lost in time and what it tells us about the constitutive role of voids in modern European culture

15:15

Laura Moisi (Humboldt-Universität zu Berlin)

Designing Disappearance. Cultural and Affective Legacies of Disposal Architectures

16:15

Coffee Break

16:45

Lorenz Engell (Bauhaus-Universität Weimar)

Nothing to See, Nothing to Do. Jarmusch, Duras, Jarman

18:30

Reception at Lichthauskino (Am Kirschberg 4)

20:00

Film Screening

Homo Sapiens

(Nikolaus Geyrhalter, Ö 2016, 94 min.)

--- Friday, June 14 ---

10:00

Susie Scott (University of Sussex)

Navigating Negative Identity. Doing, Being, and Feeling Nothing as Meaningful Social Action

11:00

Christiane Voss (Bauhaus-Universität Weimar)

Neither nor/as well as. Reflections on Neutral Phenomena

12:00

Lunch Break

14:00

Kathrin Schuchmann (Universität zu Köln)

Spatial Relations and the Virtual. Christoph Ransmayr’s Literary Aesthetics of Absence

15:00

Mia Hallmanns (Universität Hamburg)

Landscape and an Aesthetics of the Void. Perspectives from Chinese Mountain‐Water‐Painting

16:00

Coffee Break

16:30

Dominik Schrey (Universität Siegen)

Loss Landscapes. Mapping Timelines of Glacial Disappearance

17:30

Rosetta S. Elkin (Pratt Institute New York)

Landscapes of Retreat

--- Saturday, June 15 ---

10:00

Sulgi Lie (Bauhaus-Universität Weimar)

The Negative Camera. On Samuel Beckett’s “Film”

11:00

Toni Pape (Universitaet Amsterdam)

Nothing Happened. On Stealth Gameplay and the Becoming-imperceptible of Political Action

12:00

Coffee Break

12:30

Martin Siegler (Bauhaus-Universität Weimar)

Hollowcene. Media Philosophy of Negative Spaces

13:30

Lucas Pohl (Humboldt-Universität Berlin)

Nothing Will Have Taken Place. Negativity, Space, and the Apocalypse

14:30

Closing Discussion

Zur Frage des Prekären zwischen Kontingenz und Medialität

Tagung | 6. bis 8. Juli 2023

Konzeption und Organisation: Dr. Sebastian Lederle

ausgerichtet von der Professur Philosophie und Ästhetik und dem GRAMA, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik

Anmeldungen und Anfragen bitte an sebastian.lederle[at]uni-weimar.de

----

Achtung Programmänderungen:

Es haben sich kurzfristige Programmänderungen ergeben.

Die Vorträge von Jasmin Degeling und Thomas Biebricher müssen leider entfallen.

Das Programm unten wurde aktualisiert.

----

Programm

--- Donnerstag, 06.07.2023 ---

14:15

Begrüßung und Einleitung

Politisierungen / Queerungen

14:30

Christiane Voss - Entgrenzung und Verschiebung: Operationen des Prekärmachens des Substanziellen

15:30

Lorenz Engell - Die Aufstellung des Prekären. Bemerkungen über das Habitat-Diorama

16:30

Pause

17:00

Franziska Dübgen - Prekäre Repräsentationsweisen: Epistemische Gewalt im Rahmen der NSU-Prozesse

--- Freitag, 07.07.2023 ---

Verkörperungen / Materialisierungen

10:00

Marc Rölli -'Precarious Moves'. Zum Prekären anthropologischen Wissens

11:00

Matthias Schloßberger - Prekäre Zukunft: der Mensch und die Natur

12:00

Mittagspause

Medialisierungen

14:00

Sebastian Lederle - Prekarisierung als medienphilosophische Kategorie

15:00

Sulgi Lie - Filmemachen/Nicht-Filmemachen. Prekarität und Prokastination in den Filmen von Hong Sangsoo

--- Samstag, 08.07.2023 ---

Ästhetisierungen

10:00

Felix Kosok - Großer Zorn, Stille und Tod. Prekäre Versuche einer Neuaufteilungen des Sinnlichen

11:00

Judith-Frederike Popp - Ästhetisches und Nicht-Ästhetisches. Über eine prekäre Grenzziehung

12:00

Abschluss

---

Unter dem Oberbegriff der Prekarisierung lassen sich verschiedene theoretische Zugänge und mitunter hochgradig heterogene Phänomene fassen. Prekär sind Anstellungsvehältnisse genauso wie Zukunftsaussichten, Geschlechterzuschreibungen wie Aktienkurse, personale Nahbeziehungen wie social media‐Profile, mikropolitische Arrangements in Kleingrupppen wie hegemoniale Großformationen einer Gesellschaft oder politischer Einrichtungen. Es scheint nichts zu geben, von dem nicht gesagt werden könnte, es sei in der einen oder anderen Weise von Verunsicherung, Ungewissheit und Verzweideutigung betroffen und nicht in der einen oder anderen Weise abhängig von konflikthaften und umkämpften Deutungen und Auffassungen. Prekarität ist nicht nur eine wissenschaftliche Kategorie neben anderen, sondern der Punkt, an dem sich das Leben in der Spätmoderne in seinen vielfältigen Perspektiven kreuzt, überlagert und sich jeder Vereindeutigung und endgültigen Absicherung entzieht. Dass Prekärsein überall, zu jeder Zeit und bei allen angetroffen werden kann, macht es sowohl zu einem ontologischen wie auch historisch‐empirischen, methodisch wie auch gegenständlich einsetzbaren Operator. Darin liegt seine Attraktivität als zeitgenössischer Begriff: Prekarität ist, ob verdeckt oder offen, ubiquitär.

Sofern es um das soziale Zusammenleben in den heterogenen Aspekten seiner Verfasstheit geht, lässt sich Prekarisierung über die politikwissenschaftlich‐gesellschaftstheoretische Perspektive hinaus auch medienanthropologisch in den Blick nehmen. Medien und Technik sind dann keine bloßen Instrumente oder Hilfsmittel des Menschen, sondern, so lautet eine medienphilosophische These, bringen „den“ Menschen als Zuschreibungspunkt erst hervor. Menschsein heißt so hergestellt zu sein, wobei Praktiken der Selbstadressierung immer schon mediale und technische Leistungen in Anspruch nehmen, sodass hier von einer irreduziblen „Anthropomedialität“ gesprochen werden kann. Darin ist der Teilbegriff „anthropos“ in dem Term „Anthropomedialität“ strukturell prekär gefasst, weil er als jeweiliges Relatum immer nur als Teil einer Relation denkbar ist.

Was folgt, wenn vom „Menschen“ als Fundamentalkategorie abgesehen und stattdessen auf das technisch‐mediale Verfasstsein seiner Selbstverständnisse und seiner Ausfransungen in diverse mediale Milieus abgestellt wird? Welche diskursiven Autorisierungen entscheiden darüber, wer überhaupt als Mensch intelligibel ist und wer nicht? Welche Rolle spielen dabei Materialität und Verkörperungsvorgänge? Wie wird die Grenze zwischen Ästhetik und Nicht‐Ästhetik, Natur und Kultur verhandelt, wenn die Grenzziehung selbst wiederum prekär ist? Wie wirken Medialisierungen und Technisierungen über ihre instrumentelle Funktion hinaus an politischen Prozessen mit? Lässt sich Prekarität neoliberal subjektivieren und durch jeweilige Akteur*innen aneignen? Wie verhalten sich Prekarität, Komplexität, Kontingenz und Versicherheitlichung zueinander? Dass dieser Sachstand grundsätzlich auf prekäre Existenzweisen verweist, ist die leitende Intuition der Tagung. Einem derartig medienanthropologisch‐interdisziplinären Erkundungsgang durch die Allgegenwart des Prekären widmen sich die thematischen Panels „Politisierungen/Queerungen“, „Verkörperungen/Materialisierungen“, „Medialisierungen“ und „Ästhetisierungen“.

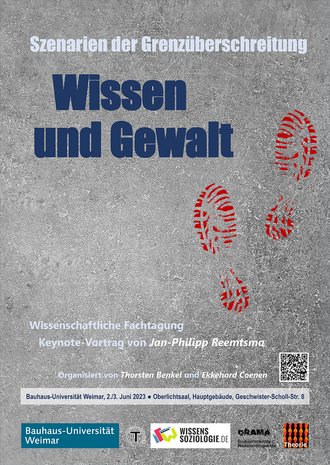

Wissen und Gewalt. Szenarien der Grenzüberschreitung

Tagung | 2. und 3. Juni 2023

Konzeption und Organisation: Dr. Ekkehard Coenen und Dr. Thorsten Benkel

Kooperationsveranstaltung des GRAMA, der Sektion Wissenssoziologie sowie dem Arbeitskreis »Gewalt als Problem soziologischer Theorie« der Sektion Soziologische Theorie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.

Anmeldungen und Anfragen bitte an ekkehard.coenen[at]uni-weimar.de oder bei thorsten.benkel[at]uni-passau.de

Oberlichtsaal, Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Straße 8

Programm

--- Freitag, 2. Juni 2023 ---

13:00 Uhr THORSTEN BENKEL (Passau) & EKKEHARD COENEN (Weimar)

Begrüßung

13:10 Uhr LORENZ ENGELL (Weimar)

Grußwort des Dekans

Panel I (Moderation: Charlotte Bolwin)

13:15 Uhr THOMAS KRON (Aachen), SWEN KÖRNER (Köln) & MARIO S. STALLER (Gelsenkirchen)

»We do bad things to bad people«. Wissen über Alltagsgewalt am Beispiel Krav Maga

14:00 Uhr EKKEHARD COENEN (Weimar)

Archive der Gewalt. Wissensordnungen von Shock Sites

14:45 Uhr JAKOB SCHULTZ (Bayreuth)

Absolute Gewalt und Erinnerung. Kolnai – Arendt – Schmitt

15:30 Uhr Pause

Panel II (Moderation: Thorsten Benkel)

16:00 Uhr MARTIN ENDREß (Trier)

Die Gewalt der Polizei. Wissenssoziologische Überlegungen zur wechselseitigen Konstitution des Wissens um und durch Gewalt

16:45 Uhr NADJA MAURER (Hamburg)

Wenn Situationen entgleisen. Polizeiliches Nicht-Wissen

17:30 Uhr Pause

Keynote (Moderation: Ekkehard Coenen & Thorsten Benkel)

17:45 Uhr JAN PHILIPP REEMTSMA (Hamburg)

Moderne und Gewalt – eine Problembestimmung

--- Samstag, 3. Juni 2023 ---

Panel III (Moderation: Ekkehard Coenen)

9:30 Uhr MAX BREGER (Siegen)

Organisationales Folterwissen. Zur Legitimierung illegitimer Ge-walt am Beispiel des ›War on Terror‹

10:15 Uhr JONAS BARTH (Oldenburg)

Lokal-translokale Erzeugung von Gewaltwissen und seine Folgen am Beispiel des Qualitätsmanagements in der stationären Pflege von Menschen mit Demenz

11:00 Uhr RENÉ TUMA (Berlin)

Wissen in Gewaltsequenzen

11:45 Uhr Mittagessen

Panel IV (Moderation: René Tuma)

13:00 Uhr THORSTEN BENKEL (Passau)

Ordnung und Zerstörung. An den Schmerzgrenzen der Gewaltlegitimation

13:45 Uhr TINO MINAS (Münster)

Die Befestigung des »Tötungsvorsatzes« als Problem im Rahmen einer differenzierungstheoretischen Einbettung der Analyse impli-ziten Wissens

14:30 Uhr Pause

Panel V (Moderation: Sebastian Lederle)

14:45 Uhr MARION MÜLLER (Tübingen) & NICOLE ZILLIEN (Gießen)

»Smarte« Gewalt. Grenzüberschreitungen im Digitalen

15:30 Uhr NIKLAS BARTH (München) & ELKE WAGNER (Würzburg)

Die kommunikative Funktion von Gewalt und Formen kommuni-kativer Gewalt. Zur Hyperkonnektivität von Online Hate Speech

16:15 Uhr Verabschiedung

---

Gewalt ist nichts, was Menschen objektiv gegenübersteht, sondern sie basiert auf dem, was man über sie zu wissen glaubt – und wie jegliches Wissen ist auch das Wissen über Gewalt sozial vermittelt. Die Tagung »Wissen und Gewalt. Szenarien der Grenzüberschreitung« wird Versuchen gewidmet sein, auf Basis verschiedener theoretischer und empirischer Zugänge herauszufinden, wie Deutungen von Gewalt bewertet, erklärt und legitimiert werden. So wird aus verschiedenen Blickwinkeln die Frage gestellt, wie einerseits Wissen über Gewalt und andererseits Wissen durch Gewalt hervorgebracht wird. Dem ›Gewaltwissen‹ wird dabei auf zwei Ebenen nachgespürt: Erstens lässt sich betrachten, wie es auf diskursiver Ebene erzeugt wird, Verbreitung findet und bisweilen die Grenzen des Sag- und des Zeigbaren neu definiert. Zweitens kann das Verhältnis von Gewalthandeln und Wissen anhand der Situationen selbst untersucht werden, in denen sich unterschiedliche Bezugsfelder durchkreuzen, etwa von Macht, Körper, Geschlecht, Technik usw. Vor diesem Hintergrund soll auch der Frage nachgegangen werden, wie durch Gewalt Grenzen überschritten werden – seien es körperlich-leibliche, symbolisch-kulturelle, materiell-technische oder auch staatliche Grenzen.

Das Wechselspiel von Wissen und Gewalt wird unter anderem diskutiert am Beispiel von Schlägereien, Kampfsport, Polizeieinsätzen, Krieg, sexualisierter Gewalt, Folterpraktiken, Gewalt in der Pflege, Internet-Foren mit Gewaltvideos, Tötungsvorsätzen, ›smarter‹ Gewalt und Online Hate Speech. Die Keynote mit dem Titel »Moderne und Gewalt – eine Problembestimmung« wird gehalten von dem vielfach ausgezeichneten Literatur- und Sozialwissenschaftler Jan Philipp Reemtsma.

Sicherheit - differentielle und anthropomediale Perspektiven

Workshop 28.-29. April 2023

Konzeption und Organisation: Dr. Jasmin Degeling

Programm

Freitag, 28.04.2023

14:00 Uhr

Begrüßung, Christiane Voss (Leiterin Graduiertenkolleg Medienanthropologie)

Einführung, Jasmin Degeling

14:30–15:45 Uhr

nate wessalowski und Grit Lange: Cybersecurity: Eine technofeministische Kritik

Repondenzen: Mary Shnayien & Sebastian Althoff

16:00–17:15 Uhr

Jens Hälterlein „The American Way of Swarm“ – Autonome Drohnenschwärme im

Sicherheitsdenken der USA

Respondenzen: Katia Schwerzmann & Sebastian Lederle

18 Uhr Keynote

Mike Laufenberg: Policing the Crises. Kapitalismus als organisierte Unsicherheit

Samstag, 29.04.2023

09:15–10:30 Uhr

Katrin Köppert: counter-mAPPing security. Zyklus-Apps nach Roe v. Wade

Respondenzen: Maren Haffke & Vera Mader

10:45–12:30 Uhr Decolonize Weimar

Sonja Wendelken & Denise Lee (im Stadtraum, 10:45–12:00 Uhr)

Margarita Valdivieso Beltran (online, 12:00–12:45 Uhr)

12:45-13:45 Uhr Mittagspause

13.45–15:00 Uhr

Sebastian Althoff: „I detest the Tories“: Die Versicherheitlichung demokratischer Debatten.

Respondenzen: Jiré Emine Gözen & Jasmin Degeling

15:15–16:30 Uhr Tom Ullrich: Der „Commissaire de surveillance administrative“ und die

Infrastrukturierung von Sicherheit am frühen Bahnhof

Respondenzen: Hilde Hoffmann & Christine Hanke

16:30 Uhr Kurze Abschlussrunde

Es wird ein Online-Stream eingerichtet.

Anmeldungen zur Teilnahme - online wie offline - bitte an:

Christiane.Lewe[at]uni-weimar.de & Jasmin.Degeling[at]uni-paderborn.de

In einigen Feldern der Kultur- und Sozialwissenschaften, in der Politikwissenschaft, Soziologie, Rassismus- und Migrationsforschung, Philosophie bzw. Rechtsphilosophie, Rechtswissenschaft, Kriminologie, den Infrastructure sowie Gender und Queer Studies, ist in den letzten Jahren dezidiert interdisziplinär eine Problematisierung und Repolitisierung von Sicherheit angestrengt worden, die zur Bildung neuer Forschungsfelder wie etwa der ,zivilen Sicherheit’ und der ,sorgenden Sicherheit’ beigetragen hat. Ihr Interesse gilt der Infragestellung oder Dekonstruktion des tradierten Dualismus von Sicherheit/Freiheit, der die politische Frage nach Sicherheit historisch einem Staatsbias (Folkers und Langenohl 2020) unterworfen und sie auf Staatsgewalt verkürzt sowie in Beziehung zu wohlfahrtsstaatlichen Infrastrukturen liberaler Staatlichkeit und ihren Immunopolitiken (Laufenberg 2014) gesetzt hat: So macht das liberal-demokratisch verfasste Paradigma Sicherheit zur Bedingung liberaler Freiheit, das dem Staat die politische Aufgabe der Sicherheit in der Form der Staatsgewalt überträgt (Neocleous 2000; 2008; Laufenberg und Thompson 2021). Effekt dieses liberalen Diskurses ist ein immunologischer Begriff von Sicherheitvor Etwas, vor einem (bedrohlichen) Außen, ein als Grenzschutz figurierter, negativer Sicherheitsbegriff (Loick 2018; 2021) also, der ebenso an einen negativen Freiheitsbegiff gekoppelt ist wie er immanent differentielle Figuren des Anderen hervortreibt samt ihrer Rassifizierungen, Vergeschlechtlichungen, ihrem Ausschluss armer, be_hinderter, homosexueller, queerer, non-binärer, und trans Leben (Loick und Thompson 2022).

Etymologisch abgeleitet vom lateinischen ,securitas’ heißt Sicherheit wörtlich ,ohne Sorge’ bzw. ,Freiheit von Sorge’. So ist in dieser Perspektive zuletzt darauf hingewiesen worden, dass einerseits der Staatsbias des modernen Sicherheitsparadigmas diese ältere Bedeutung der Relationalität von Sicherheit und Sorge vergessen gemacht hat. Andererseits ist Sorge kein Gegenbegriff zu gouvernementaler Versicherheitlichung, sondern vielmehr auf ambivalente Weise verstrickt in moderne Sicherheitsdispositive einschließlich der Sektoren der Reproduktions-, Sorge und Fürsorgearbeit, der Vorsorge und Versicherung (Lorey 2012; Laufenberg 2020). Dennoch evoziert Sorge immer wieder und in ambivalenter Weise repolitisierte, transformative Sicherheitsbegriffe und -praktiken in Fortsetzung einer kritischen Neuperspektivierung feministischer Sorgepolitik, die nicht so sehr auf die Rekonfiguration gesellschaftlicher Sphären der Arbeit zielt, sondern vielmehr von einer ontologischen Relationalität menschlicher und nichtmenschlicher Sphären, ihrer fortwährenden Re/Konfiguration und Differentialität im Sinne geteilter und getrennter Sozialität ausgeht.

Vor diesem Hintergrund interessiert sich dieser Workshop gleichermaßen für eine Kritik tradierter Sicherheitsdiskurse wie für eine Emanzipation von diesen. Der spezifisch medienwissenschaftliche Einsatz der Neubefragung von Konzepten wie Praktiken von Sicherheit zielt darauf, Sicherheit als eine radikal relationale, differentielle Kategorie beschreibbar zu machen und so die Perspektive auf die konkreten Operationen, Medien und Praktiken der Modulation von Sicherheit zu richten.

Der Workshop schlägt methodisch zwei leitende Aspekte für eine medienwissenschaftliche Perspektivierung vor: Welche Begriffe, Praktiken, Beispiele können in kritischer, differentieller und anthropomedialer Perspektive auf Sicherheit entwickelt werden?

Differentialität: Sicherheit wird radikal relational und differentiell begriffen und als sozial-mediale Konfigurationen verständlich. In den Blick rücken also Prozesse relationaler Segregation, Differenzierung, Stratifizierung. Sicherheit wird etwa als Effekt von Medien, Operationen, Techniken, Infrastrukturen der Kontrolle, Einhegung, als Modulation und Übung von Nähe&Distanz, Beziehung&Trennung, Kopplung und Konfiguration beschreibbar. Dabei geht es nicht allein um die Analyse und Kritik der Geschichtlichkeit des modernen Sicherheitsparadigmas, dessen Immunopolitiken insbesondere aus rassismuskritischer, queerer, feministischer und trans Perspektive problematisiert werden, sondern gleichermaßen um konzeptionelle Arbeit an emanzipatorischen Perspektiven auf Sicherheit: Die differentielle Relationalität von Sicherheit wird zum Ausgangspunkt für eine transformative Perspektive auf geteilte (menschliche und mehr-als-menschliche) Existenzweisen.

Anthropomedialität: Die Entstehung moderner Staaten und liberaler Demokratien ist verbunden mit der Herausbildung eines modernen »Sicherheitspositivs« (Foucault 2006) und dessen bio-politischen Techniken der Sicherheit und Kontrolle, Wachstum und Unterhaltung, Anpassung und Regulation von Milieus menschlicher, nicht-menschlicher und medialer Akteur*innen. Biopolitik drängt dabei auf Regulation und Regierung, Zirkulation und Zugangsregelgung in Auseinandersetzung mit Zuständen von Unsicherheit, Entgrenzung, Überschreitung, Ansteckung, Kontaminierung, Streuung. So hängt mit Foucaults Analyse des modernen Sicherheitsdispositivs bekanntlich die Kritik der Produktion von Anthropologien und (beschränkten) Epistemen anthropologischen Wissens zusammen, die immer auch an Ordnungen, Medien, Techniken und Instrumente der Sicherheit und Kontrolle gebunden sind – beispielhaft etwa in der Bildung des Komplexes von Gefängnis, Polizei, Strafrecht.

Das Sicherheitsparadigma liberaler Staats- und Gesellschaftsformen hängt zudem mit einem eigentumslogischen, männlichen und weißen Phantasma des Subjekts zusammen, das die Hypostasen der Autonomie gleichzeitig verabsolutiert wie es auf operativer Ebene stetige Subjektivierungspraktiken einübt und das liberale Sicherheitsparadigma so individuiert.

In anthropomedialer Perspektive rückt damit die spezifische Geschichtlichkeit anthropomedialer Verschränkungen und Milieus samt ihrer situierten, individuierten Existenzweisen in den Blick. Methodisch wird die Institutierung (anthropozentrischer, eigentumslogischer, kolonialkapitalistischer, heteronormativer) Figuren ,des Menschen’ in ihrer konstitutiven Relationalität mit medialen und technischen Operationen betrachtet. Es werden situierte Praktiken von Sorge, Sicherheit und Schutz in ihrer Kopplung mit beschränkten medialen und epistemischen Ordnungen der Un/Sichtbarkeit, Un/Sagbarkeit, Un/Hörbarkeit, Empfindung, Aufmerksamkeit, Intelligibilität beschreibbar.

Der Workshop findet in Präsenz statt und wird durch einen Online-Stream unterstützt.

Inhaltliche und organisatorische Rückfragen bitte an:

Jasmin.Degeling[at]uni-weimar.de

Anmeldung zur Teilnahme am Workshop selbst – online wie offline – bitte an:

Christiane.Lewe[at]uni-weimar.de

Wichtige Ressourcen:

Folkers, Andreas, und Andreas Langenohl. 2020. „Editorial: Was ist sorgende Sicherheit?“ doi.org/10.6094/BEHEMOTH.2020.13.2.1043.

Foucault, Michel. 2006. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung: Vorlesung am Collège de France, 1977 - 1978. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Laufenberg, Mike. 2014. Sexualität und Biomacht: vom Sicherheitsdispositiv zur Politik der Sorge. Gender Studies. Bielefeld: transcript.

———. 2020. „RadicalCareund die Zukunft des WohlfahrtstaatsKonturen einer paradoxen Politik der Sorge“.

BEHEMOTH A Journal on Civilisation 13 (2): 99–120.

Laufenberg, Mike, und Vanessa Eileen Thompson, Hrsg. 2021. Sicherheit: rassismuskritische und feministische Beiträge. 1. Auflage. Forum Frauen- und Geschlechterforschung, Band 49. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Loick, Daniel, Hrsg. 2018. Kritik der Polizei. Frankfurt ; New York: Campus Verlag.

———. 2021. „Ein Grundgefühl der Ordnung, das alle haben. Für einen queeren Begriff von Sicherheit“. In Sicherheit: rassismuskritische und feministische Beiträge, herausgegeben von Mike Laufenberg und Vanessa Eileen Thompson, 1. Auflage, 266–86. Forum Frauen- und Geschlechterforschung, Band 49. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Loick, Daniel, und Vanessa Eileen Thompson, Hrsg. 2022. Abolitionismus: ein Reader. Erste Auflage, Originalausgabe. suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2364. Berlin: Suhrkamp.

Lorey, Isabell. 2012. Die Regierung der Prekären. Wien Berlin: Turia + Kant.

Neocleous, Mark. 2000. The fabrication of social order: a critical theory of police power . Sterling, VA: Pluto Press.

———. 2008. Critique of Security. Montreal: MCGILL QUEENS UNIV PR.

Kritik der Relationen

12.05. - 14.05.2022

Im Rahmen eines Workshops unter dem Titel „Kritik der Relationen // aus medienanthropologischer Perspektive“ möchten die Kollegiat_innen des Graduiertenkollegs Medienanthropologie der Bauhaus-Universität Weimar gemeinsam mit interessierten Teilnehmer_innen aus verschiedenen Fachrichtungen und unterschiedlicher akademischer Qualifizierungsstufen eine Doppelperspektive einnehmen. Einerseits geht es um die Möglichkeit von Kritik durch relationale Denkansätze, andererseits um eine kritische Befragung desselben. Fragen, die sich aus dieser zweifachen Problematisierung ergeben, lauten demnach: Welcher Kritikbegriff ist im Kontext eines relationalen Denkens noch haltbar? Welche Ideen von Kritik werden damit affirmiert oder verabschiedet, aktualisiert oder implizit mitgeführt? Wie lässt sich Kritik aus der Immanenz heraus konzipieren, praktizieren und denken? Was sind konkrete Szenen, Akteur_innen und Aktanten, Medien und Materialitäten sowie Milieus für relationale Kritik?

Eine ausführliche Themenskizze sowie alle Informationen zum Workshop finden Sie unter www.kritik-der-relationen.de.

On Future-Making - Undoing Predictive Algorithms

09.12. - 10.12.2021

The fundamental purpose of a large number of algorithms is to facilitate human decision-making through a calculus of risk. What governs their functioning is the preemptive logic of risk management. This logic is characteristic of late capitalist societies in which every course of action is evaluated in terms of calculated risks. In the public sector, risk assessment algorithms are deployed to “optimize” the management of “limited resources”—as in the case of the U.S. criminal justice system, which is closely tied to the prison-industrial complex. In the private sector, they are used to determine the quote for insurance policies, the attribution of credit, and the access to medical procedures. However, as Stefano Harney and Fred Moten have emphasized, the goal of neoliberal societies is not to eliminate risks per se; it is rather to modulate risks. In fact, neoliberal society’s focus on risk management consists of using risk as a motor for carefully-planned changes that submit the population—primarily the disenfranchised and racialized portion of it—to increasing contingency and flexibility. This deliberate instability renders individuals susceptible to ongoing adjustment and control.

Risk management algorithms have led to new forms of preemptive surveillance that consist of the management of in/accessibility. For instance, the borders of contested regions of the globe are drawn differently depending on the geographic position of the user on Google Maps and other online mapping tools. The preemptive temporality of surveillance is ensured through two strategies: first, by precluding access based on the geographically localized, hyper-specific ethnoracial and economic position under which an individual is categorized; and second, by making this individually specified in/accessibility invisible to the individual surveilled. The extreme specificity of in/accessibility leads to the increasing fragmentation of the world. Under these circumstances, how is it possible to create the common ground necessary for the democratic act of deciding together about a shared world?

Following the dominating consequentialist and utilitarian framework justifying the use of predictive algorithms, decision-making appears to be reducible to the computation of the means towards an end. Decision-making, however, always entails the conjunction of a certain level of calculus and the contingency of the institutive-performative moment of decision. Yet, through an aura of “enchanted determinism” (Campolo & Crawford 2020), algorithms systematically mask the contingency of the decisions that go into their creation, producing an affect of inevitability. Nonetheless, given the entanglement between humans and machines and the recursive logic of risk assessment algorithms, the decisions based on predictions induce a de facto determinism. The future escapes its programming less and less; its openness diminishes with every optimization. Yet ironically, the biggest “risk” for humankind that already constitutes the reality for millions of people—climate change—seems to escape preemptive actions, while appearing at the same time incontestable qua predictions.

If predictive algorithms are used to constrain the future by delimiting the frame of what is preemptively allowed to happen following an implicit and unquestioned norm of “the good,” isn’t it necessary to call for the abolition of the predictive framework for algorithms and ask instead how algorithms could be used to open futures rather than infinitely constrain them?

Information

The workshop is public and will be held online.

This event on Eventbrite

Schedule

December 9, 2021

3:30 pm - 4 pm (9:30 am - 10 am EST):

Katia Schwerzmann: Introduction

4 pm - 5 pm (10 am - 11 am EST):

Mark Hansen: The Incompressibility of the Sensible: Thinking Algorithms Non-Algorithmically

- 1 hour break -

6 pm - 7 pm (12 pm - 1 pm EST):

Katherine Hayles: Technosymbiosis: Bending Recursivity Toward Open Futures

7 pm - 8 pm (1 pm - 2 pm EST):

Luciana Parisi: Machine Unlearning

8 pm - 9 pm (2 pm - 3 pm EST):

Christine Allen-Blanchette: Leveraging Dataset Structure for Neural Network Prediction

December 10, 2021

3 pm - 4 pm (9 am - 10 am EST):

Deanna Cachoian-Schanz / Katia Schwerzmann: Surveille and Survey: Re(b)ordering the Body through DNA-Testing

4 pm - 5 pm (10 am - 11 am EST):

Matteo Pasquinelli: On the “View from Above” in Algorithmic Studies

- 1 hour break -

6 pm - 7 pm (12 pm - 1 pm EST):

Alex Campolo: Error and Determinism in Early Statistics and Machine Learning

7 pm - 8 pm (1 pm - 2 pm EST):

Closing Discussion

Host

Dr. Katia Schwerzmann

Geo-Scapes: Medializing the Earth

14.09. - 15.09. 2021

Until the first photographs of Earth were taken from space, the planet could not be perceived in its entirety by standing on its surface. In order to represent its spherical form, an act of imagination was required that, through the use of the medium of cartography, would translate the imperceptible into the visible. This simple annotation, contained in the book by the British geographer Denis Cosgrove, Apollo's Eye: A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination, highlights the symbolic and cultural-historical value of terrestrial images, which for much of human history have represented the icon of our mythical space, the essence of our holistic existence, the document of our spatial imagination. Furthermore, it invites us to think about the importance of the Apollo space program which, although short, since its inauguration in 1961 has marked a turning point in the relationship between media, the Earth and its representations. A real “spatial revolution” – to use a term dear to the German philosopher and jurist Carl Schmitt – which, through the grafting of a mechanical eye, for the first time transferred the subject’s point of observation into a new cosmological position.

The workshop Geo-scapes: Medializing the Earth questions the effects that this “ecumenical disorientation” has had on the languages of art and politics, on the cultural techniques of visualization, and on the way space is perceived, disciplined and organized. On the one hand, representations of planet Earth as isolated in cosmic space and without political boundaries have offered imaginative support to the maturation of a modern cosmopolitanism and the birth of a new ecological and environmentalist discourse, promoting artistic practices such as the Land Art or Peter Kennard’s montages. On the other hand, these representations have also accelerated the process of the Earth’s “medialization”, as exemplified by Al Gore’s Digital Earth, Google’s mapping systems, but also by new satellite technologies and the increasingly intensive use of drones. A complex of elements whose interconnections have not yet been properly explored, but which prove to be of high public interest, considering that the image of the Earth is the sign on the basis of which all the economic, political and cultural phenomena that are commonly called global are defined.

Information

The workshop is public and will be held online.

Host: Dr. Tommaso Morawski

Schedule

September 14, 2021

14:00 - 15:00:

Jean-Marc Besse (Paris): Is the Earth a planet? An approach through geography

15:00 - 16:00:

Teresa Castro (Paris): Seeing the Earth from Space: Between Cartographic and Ecological Reason

30 min break

16:30 - 17:30:

Lorenz Engell (Weimar): “The Earth opens her Eyes”. Günter Anders watches the Moonflight on Television

17:30 - 18:30:

Tommaso Morawski (Weimar): Geo-aesthetics: on the Earth as a medium

September 15, 2021

14:00 - 15:00:

Bernhard Siegert (Weimar): From Landscape to Geoscape: Robert Smithson's posthuman maps

15:00 - 16:00:

Mark Dorrian (Edinburgh): Ice / Time

30 min break

16:30 - 17:30:

Matteo Vegetti (Mendrisio): Geo-scapes and geo-scales. The Earth in a trans-scalar perspective

17:30 - 18:30:

Frédérique Aït-Touati (Paris): Mapping ghost landscapes: the potential cartographies of Terra Forma