Lernerfolg durch MR-Anwendungen

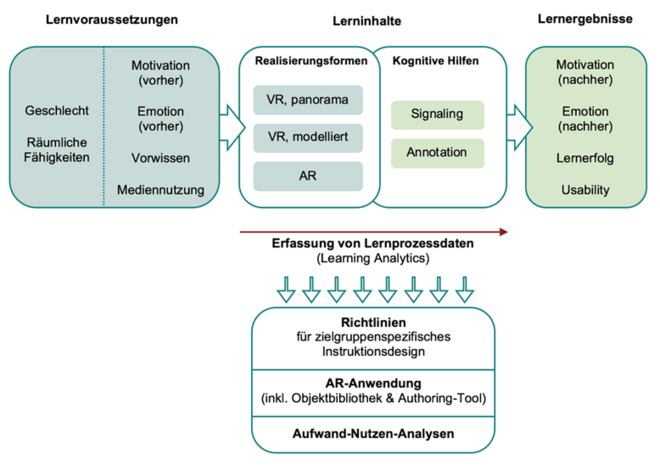

Studien zu Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) – zusammengefasst durch den Begriff Mixed Reality (MR) belegen, dass diese Anwendungen in Bezug auf die Darstellung räumlicher Informationen tatsächlich Vorteile bieten, die durch bisherige digitale Medien nicht adressiert werden konnten. Die Möglichkeit, räumliche Informationen realitätsnah in drei Dimensionen abzubilden und Interaktionen zwischen Lernenden und Objekten im Raum zu ermöglichen, werden als lernförderlich als besonders motivierend angesehen. Besondere Vorteile für kognitive Prozesse in ingenieur-wissenschaftlichen Kontexten werden darin gesehen, dass AR-Anwendungen die Möglichkeit bieten, reale Objekte und räumliche Informationen mit zusätzlichen Informationen, wie Erläuterungen oder Formeln zu ergänzen. Die gleichzeitige räumlich und zeitlich nahe Präsentation zusammengehörender Informationen (Kontiguitätsprinzip) kann dabei besonders Lernende mit geringem Vorwissen, geringem räumlichen Vorstellungsvermögen oder ungünstigen motivationalen Voraussetzungen unterstützen, indem das mentale Zusammenbringen der verschiedenen Repräsentationsformen erleichtert und ein unmittelbarer Bezug zur Realität dargestellt wird. Dies kann zudem die wahrgenommene kognitive Belastung reduzieren. Dennoch sind die Befunde zu Lerneffekten von AR- und VR-Anwendungen uneinheitlich. Ob die Nutzung virtueller Umgebungen tatsächlich lernförderlich, entlastend und gleichzeitig Motivation und Lernfreude fördern kann, könnte ganz maßgeblich von den Eingangsvoraussetzungen des Lernenden abhängen.

Die zweite Phase AuCity 3 adressiert weiterführend die zentralen hochschul- und bildungspolitischen Ziele der Berücksichtigung der Heterogenität Studierender sowie der Förderung kollaborativer, interdisziplinärer Zusammenarbeit und überfachlicher digitaler und sozialer Kompetenzen. Die identifizierten Gelingensbedingungen werden in einem Transfermodul zusammengefasst, welches die Erkenntnisse in andere hoch- und schulische Bildungseinrichtungen gewährleistet. Diese zentralen Ziele werden in zwei Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkten – Adaptivität und Kollaboration – fokussiert.

Ziele und Forschungsfragen

Adaptivität. In der ersten Förderphase wurde untersucht, welchen Aufschluss prozessbasierte Interaktionsdaten über kognitive und motivationale Prozesse liefern können und welchen Einfluss kognitive und motivationale Lernendeneigenschaften auf das Lernen haben. Diese Erkenntnisse werden nun angewendet, um adaptive MR-Anwendungen zu entwickeln und hinsichtlich ihrer Effektivität in Bezug auf Lernen und Motivation experimentell zu untersuchen. Adaptive Technologien zeichnen sich dadurch aus, Lerninhalte und Unterrichtsaktivitäten auf Grundlage einer fortlaufenden Analyse der Lernenden dynamisch bereitzustellen und anzupassen (Liu et al. 2020). Sie dienen damit der individuellen Förderung und der Berücksichtigung heterogener Lernvoraussetzungen. Die Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen und Lernwege hat positive Effekte auf motivationale und kognitive Bedingungen des Lernens (Seufert, 2020). Hinsichtlich der Adaptivität digital gestützter Lehr-Lernszenarien in MR sind zahlreiche technische und didaktische Varianten für die Umsetzung von Adaptivität denkbar, welche sich in der Komplexität der technischen Realisierung und technischer Voraussetzungen unterscheiden. Erste Studien hierzu zeigen, dass Adaptivität in MR-Umgebungen sich positiv auf das Lernen auswirkt (Alam et al., 2017), jedoch fehlen systematische Studien zur Wirksamkeit adaptiver MR für unterschiedliche Lernziele, motivationale Faktoren und letztendlich auch zur Wirksamkeit und Akzeptanz unterschiedlicher Adaptionsmethoden in hochschulischen Lernumgebungen (Liu et al. 2020). Aus Förderphase 1 ist bekannt, dass auch niedrigschwellige MR-Szenarien von Lehrenden und Studierenden positiv eingeschätzt werden (s. Teil A). Diese Ergebnisse sollen nun systematisch erweitert werden. Die didaktischen Einsatzszenarien und technischen Umsetzungsmöglichkeiten werden empirisch untersucht, um die folgenden Fragen zu beantworten.

1a) Didaktische Basis: Wie sehen didaktische Einsatzszenarien aus, in denen Lernmaterialien adaptiv auf der Basis der (a) kognitiven, motivationalen Lernvoraussetzungen und (b) prozessbasierten Interaktionsdaten eingesetzt werden? Sind die Varianten der Adaptierbarkeit effektiv im Hinblick auf Motivation und Lernerfolg?

1b) Technische Basis der Adaptierbarkeit: Wie können die in der ersten Phase identifizierten Lernvoraussetzungen und prozessbasierten Interaktionsdaten genutzt werden, um MR-Anwendungen auf technischer Ebene adaptiv zu gestalten und hohe Usability und Akzeptanz zu gewährleisten?

1c) Welche Rahmenbedingungen sind für ein Gelingen adaptiver Lehr-Lernszenarien in MR-Lernanwendungen für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen notwendig hinsichtlich der technischen Infrastruktur und Ausstattung sowie der digitalen Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden und Lernenden?

1d) Wie können die Erkenntnisse zur Adaptivität in einem Transfermodul Anwendenden als Entscheidungsgrundlage zum Instruktionsdesign von MR dienen?

Kollaborative MR-Anwendungen - Mehrbenutzerinteraktionen. In der zweiten Förderphase soll der Fokus vermehrt auf didaktische Einsatzszenarien im Feld gelegt werden, um Gestaltungsmöglichkeiten in realitätsnahen Lernumgebungen zu prüfen. Dabei ist eine der zentral notwendigen Erweiterungen aus didaktischer Sicht das kollaborative Arbeiten mit MR-Anwendungen. Kollaborative didaktische Szenarien werden – unabhängig von der Nutzung digitaler Kollaborationstools – als besonders lernförderlich angesehen, weil sie Lernenden ermöglichen, in sozialen Arrangements gemeinsam und motiviert zu lernen, sich weiterzuentwickeln und durch Austauschprozesse in die Zone der proximalen Entwicklung zu gelangen, an genau den Bereich des eigenen Wissens, an dem man sich weiterentwickelt. Gelingende kollaborative Lernszenarien erfordern jedoch eine positive Interdependenz der Lernenden, individuelle Verantwortlichkeit, förderliche Interaktionen, kooperative Lerntechniken und reflexive Prozesse (Hasselhorn & Gold, 2017). Es stellt daher nicht nur technisch eine große Herausforderung dar, Kollaboration in MR zu ermöglichen (Gugenheimer et al., 2017; Jansen et al., 2020), sondern auch didaktisch und in der Abstimmung didaktisch-technologischer Prozesse aufeinander (Weinberger et al. 2020). Kollaborative MR-Szenarien können auf vielfältigste Weise umgesetzt werden. Mögliche Varianten sind synchrone oder asynchrone, lokale oder ortsunabhängige (Villanueva, A., 2020) sowie symmetrische oder asymmetrische Kooperation über unterschiedliche Endgeräte (Gugenheimer et al., 2017; Jansen et al., 2020; vgl. Wald VR). Gerade die asymmetrischen Anwendungsfälle bieten hier Möglichkeiten multimodaler Interaktion aus der Nutzung von Einzelnen (Drey et al., 2020) in die kollaborative Nutzung zu überführen. Diese Designmöglichkeiten sollen bezüglich ihrer Auswirkungen auf Lernumgebungen untersucht werden, um Handreichungen für Forschung, Lehre und Entwicklung zu veröffentlichen.

Verschiedene Studien belegen, dass kollaborative MR-Szenarien das Lernen unterstützen (Wolf et al., 2020), jedoch fehlen noch systematische Studien zur Wirksamkeit verschiedener Varianten kooperativer MR-Lernszenarien in der (hochschulischen) Bildung. Es stellen sich demnach Fragen, ob und wie kollaborative Szenarien in MR technisch effizient realisierbar sind und wie diese didaktisch sinnvoll und lernwirksam zu gestalten sind. Folgende Forschungsfragen leiten daher diesen Schwerpunkt im Projekt:

2a) Didaktische Basis: Sind die Varianten der Kollaboration effektiv im Hinblick auf Motivation und Lernerfolg? Welche didaktischen Bedingungen (z. B. Rollenverteilungen, instruktionale Bedingungen, Aufgabenarten) gewährleisten einen effektiven Einsatz der Kollaborationstools hinsichtlich Motivation und Lernerfolg?

2b) Technische Basis: Wie können identifizierte didaktische kollaborative Einsatzszenarien technisch umgesetzt werden? Welche kollaborativen Interaktionsmetaphern sind besonders geeignet, um Kollaboration in AR und VR mit hoher Usability und Akzeptanz zu gewährleisten? Welche technischen Guidelines für kollaborative Lernszenarien können daraus abgeleitet werden?

2c) Von welchen technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen (Infrastruktur und Ausstattung, digitalen Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden und Lernenden) hängt der effektive Einsatz von MR-basierten Kollaborationstools ab?

2d) Wie können die Erkenntnisse zur Kollaboration in einem Transfermodul Anwendenden als Entscheidungsgrundlage zum Instruktionsdesign von MR dienen?