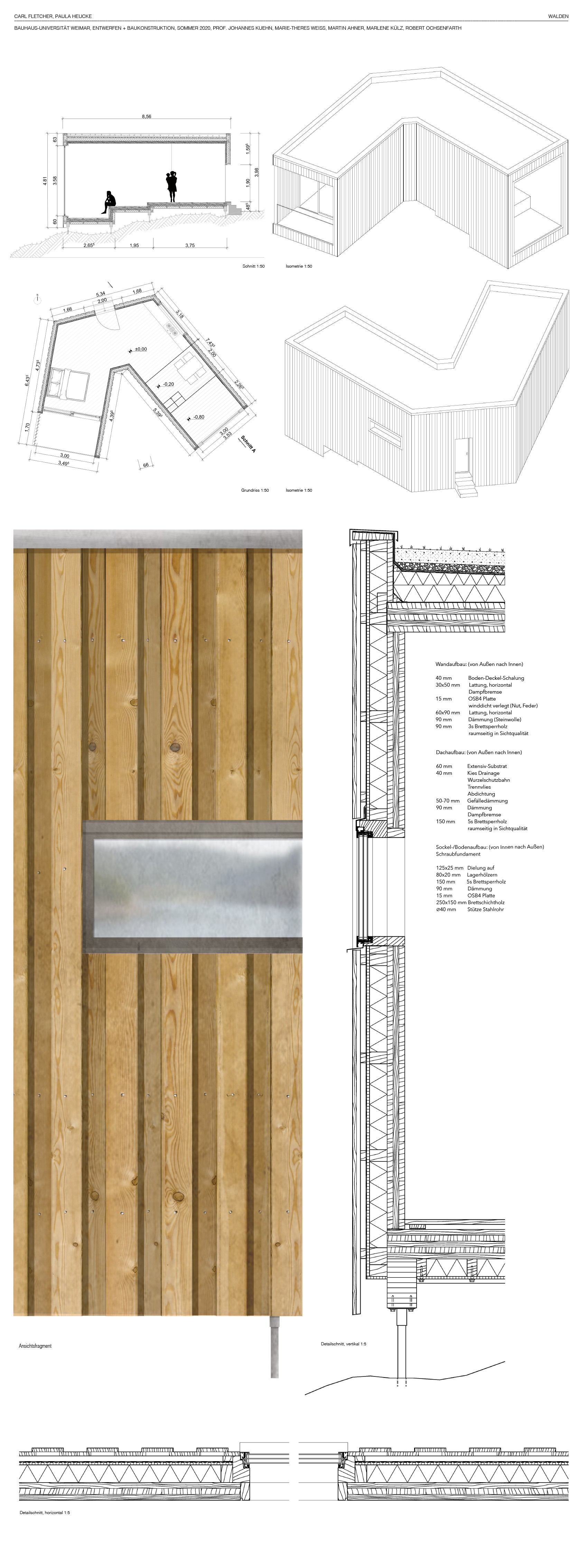

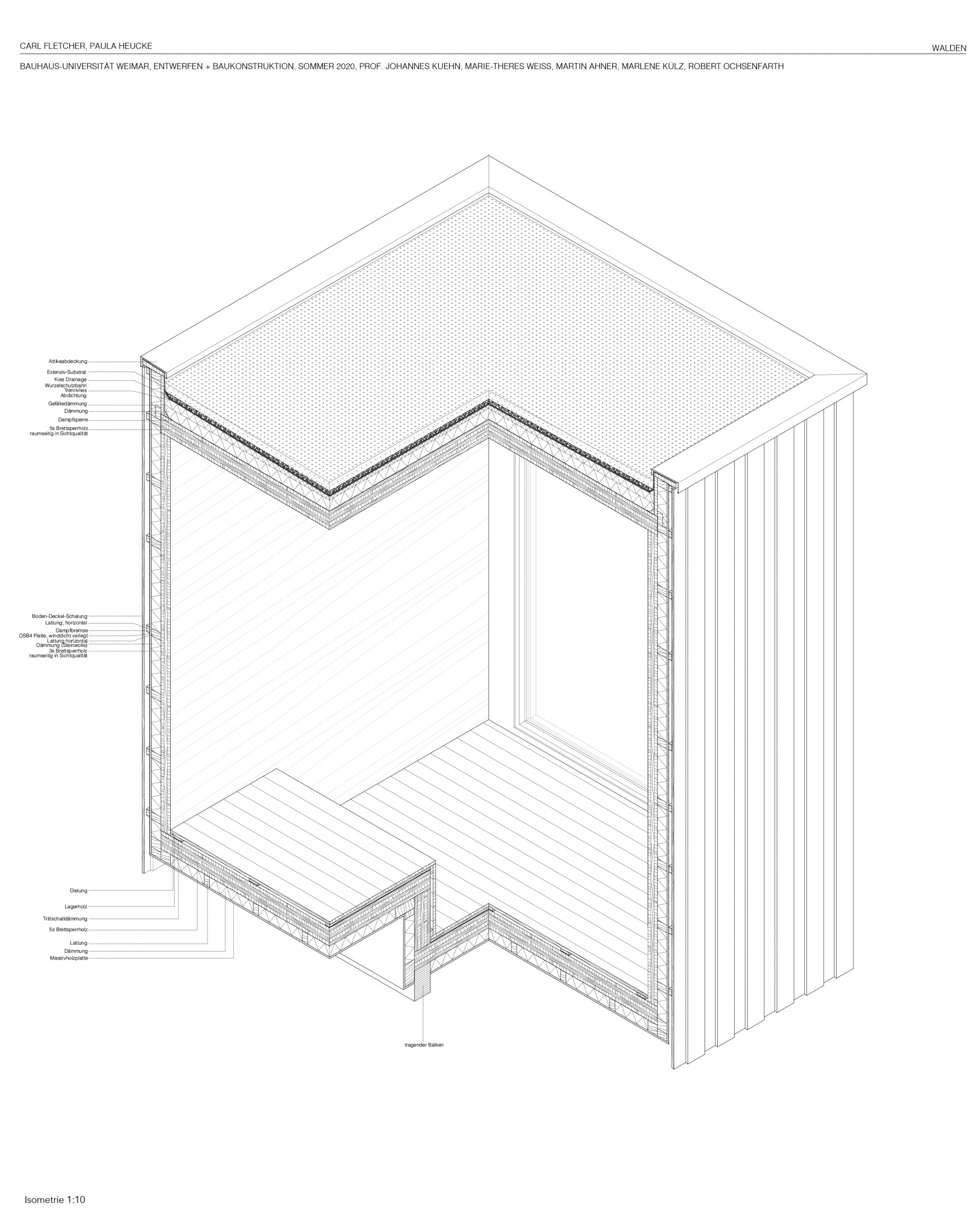

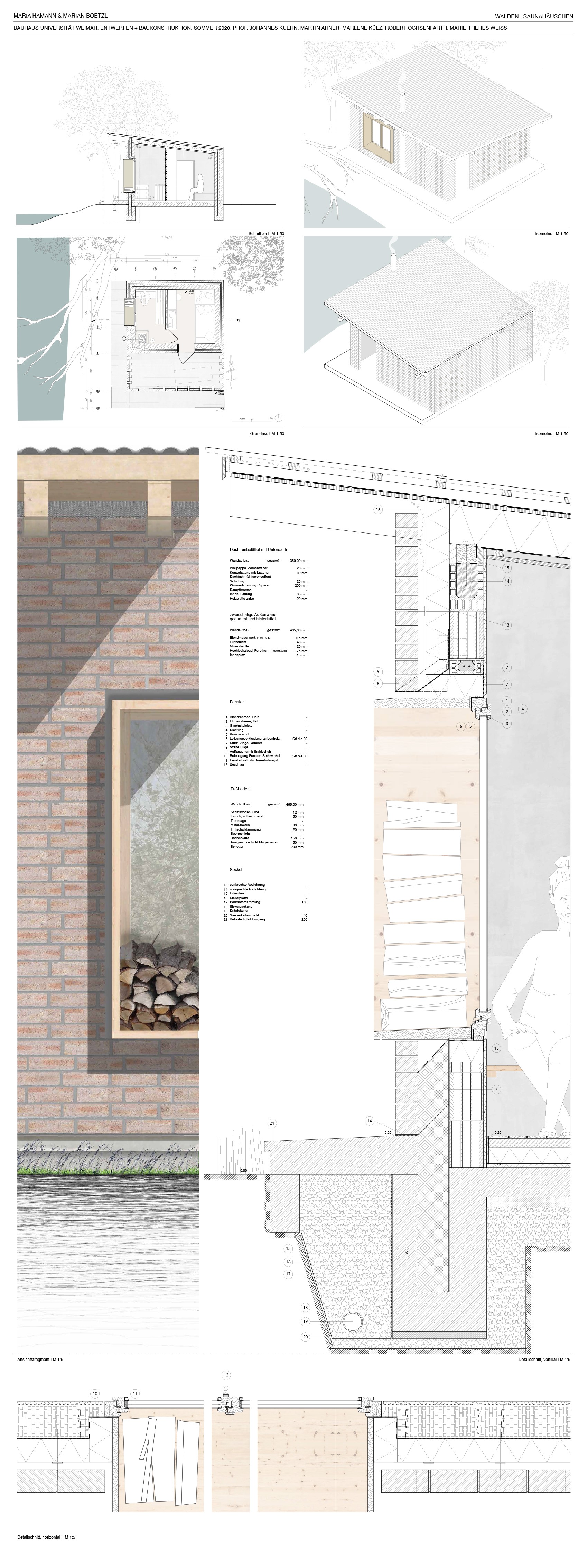

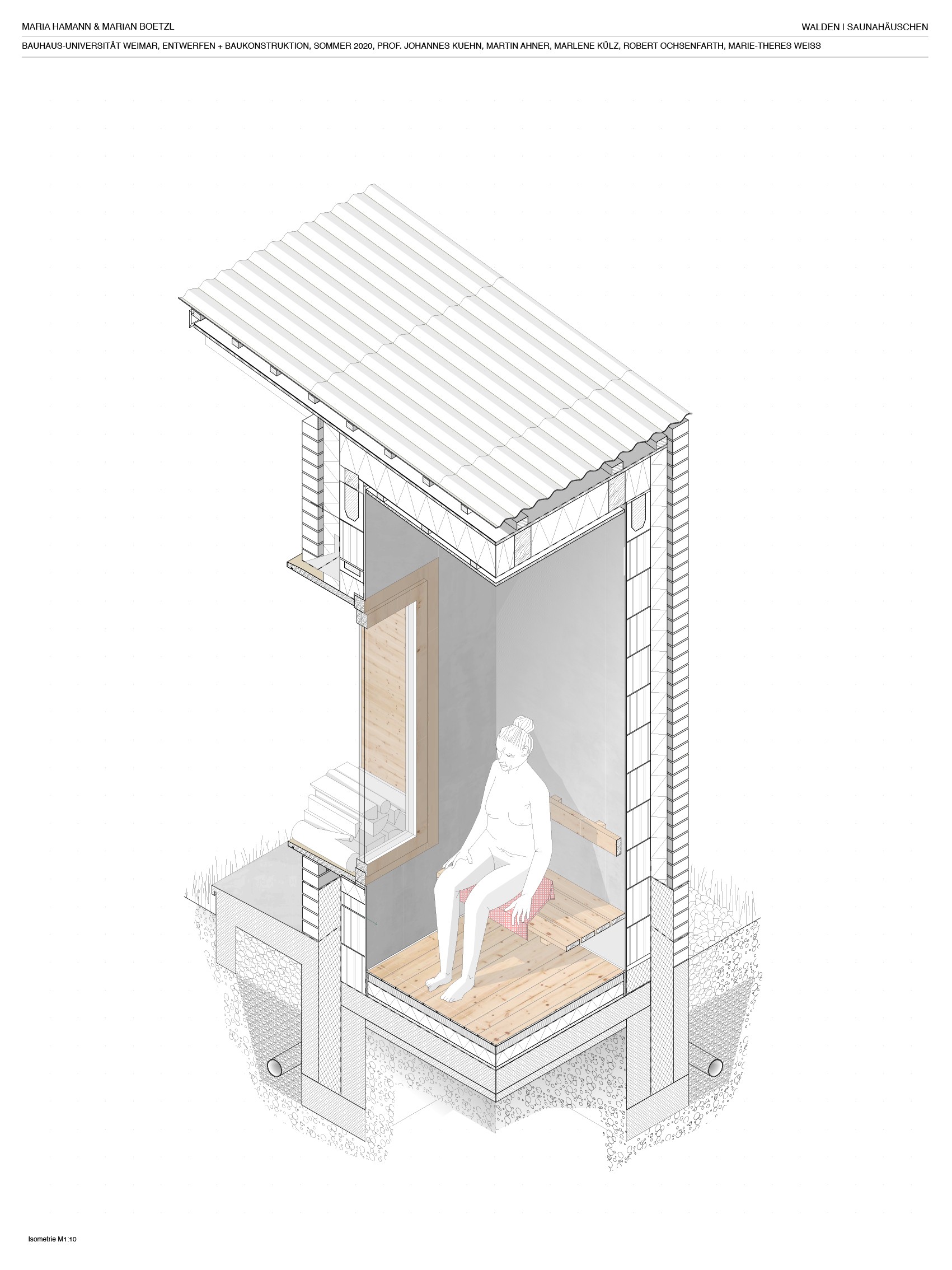

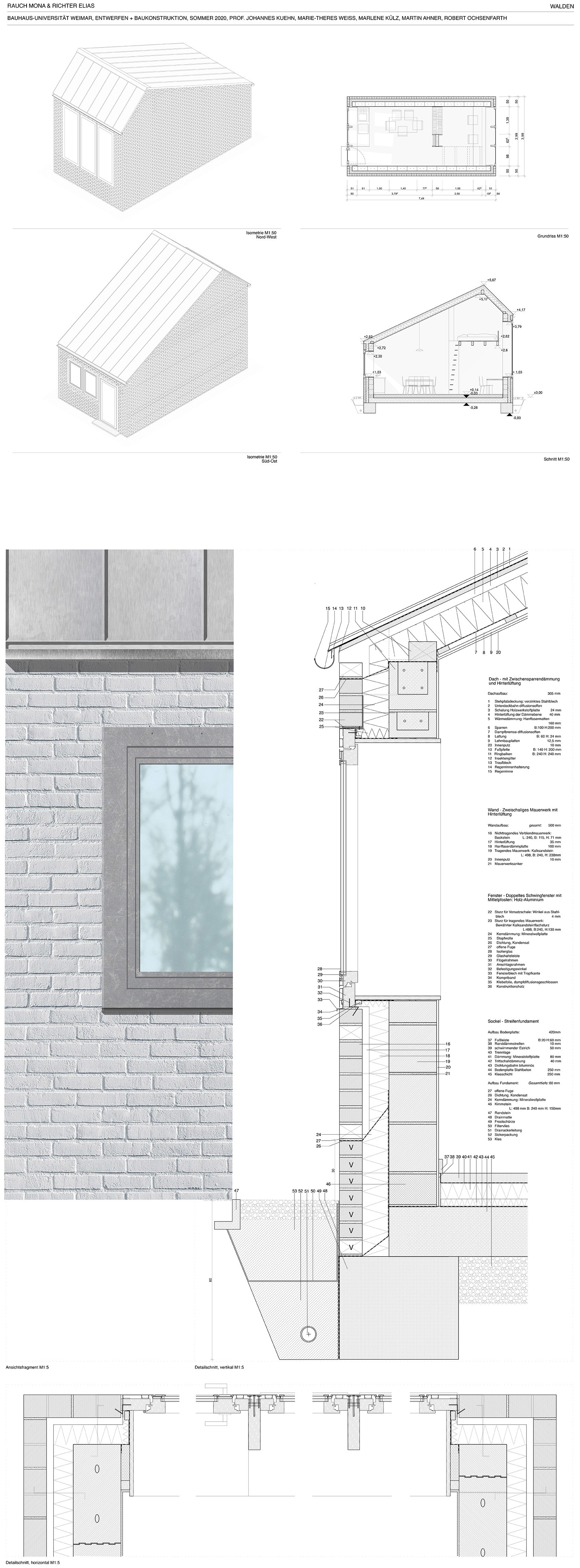

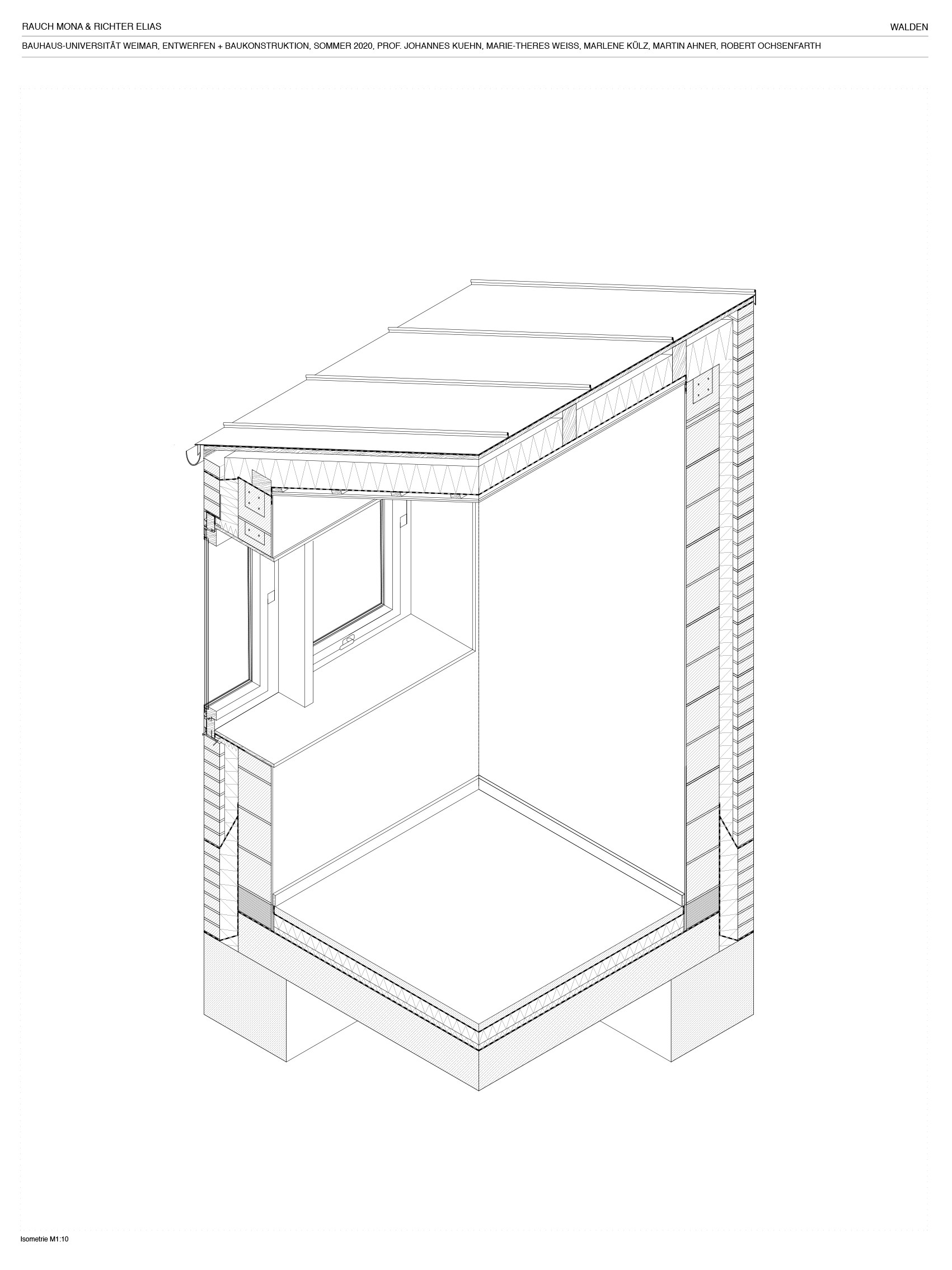

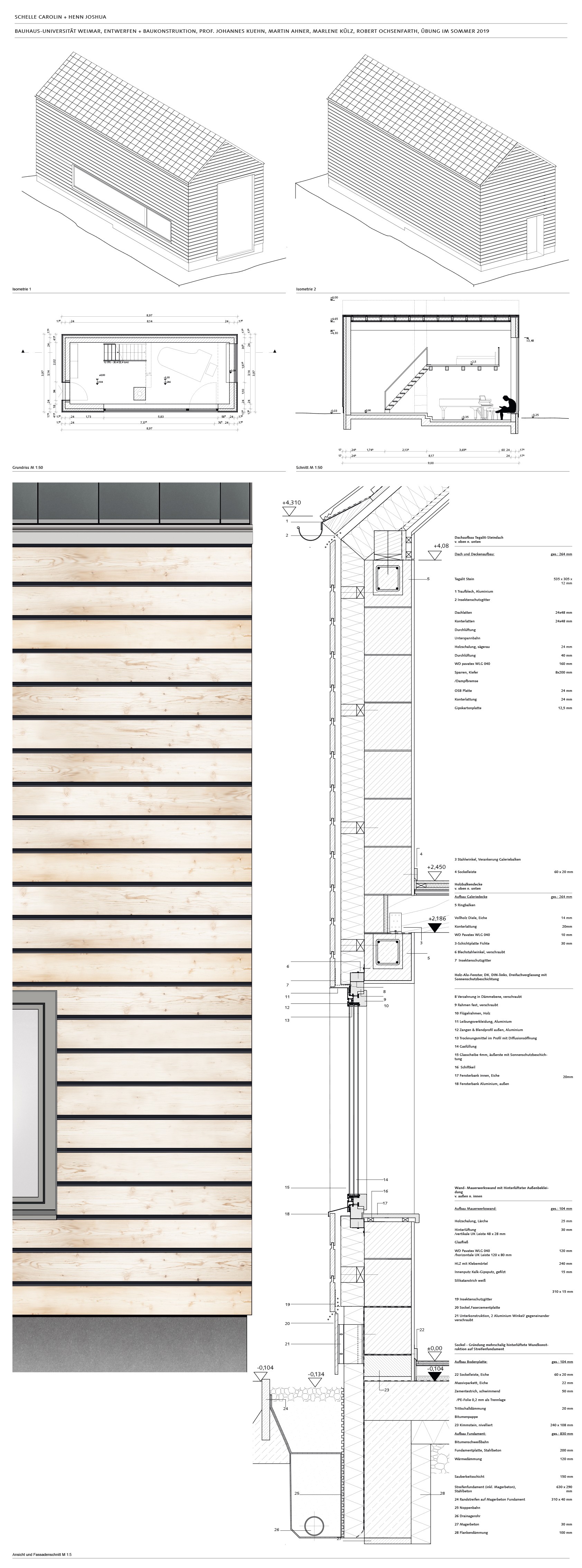

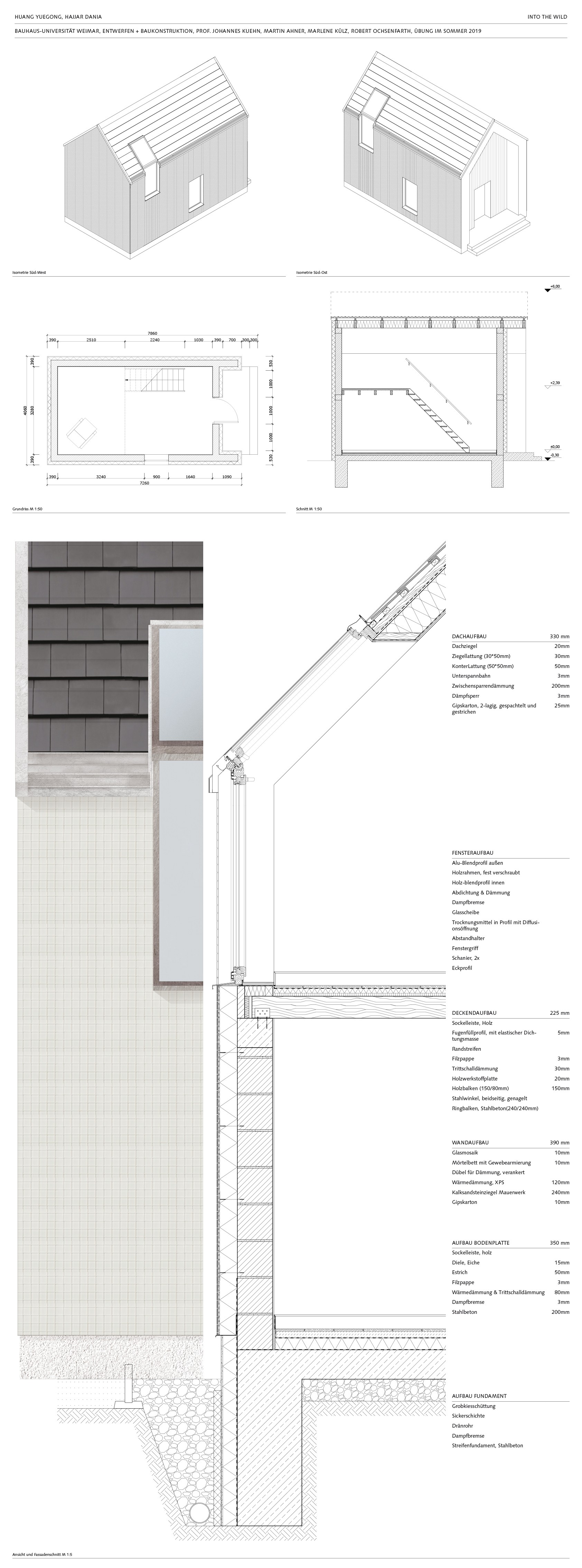

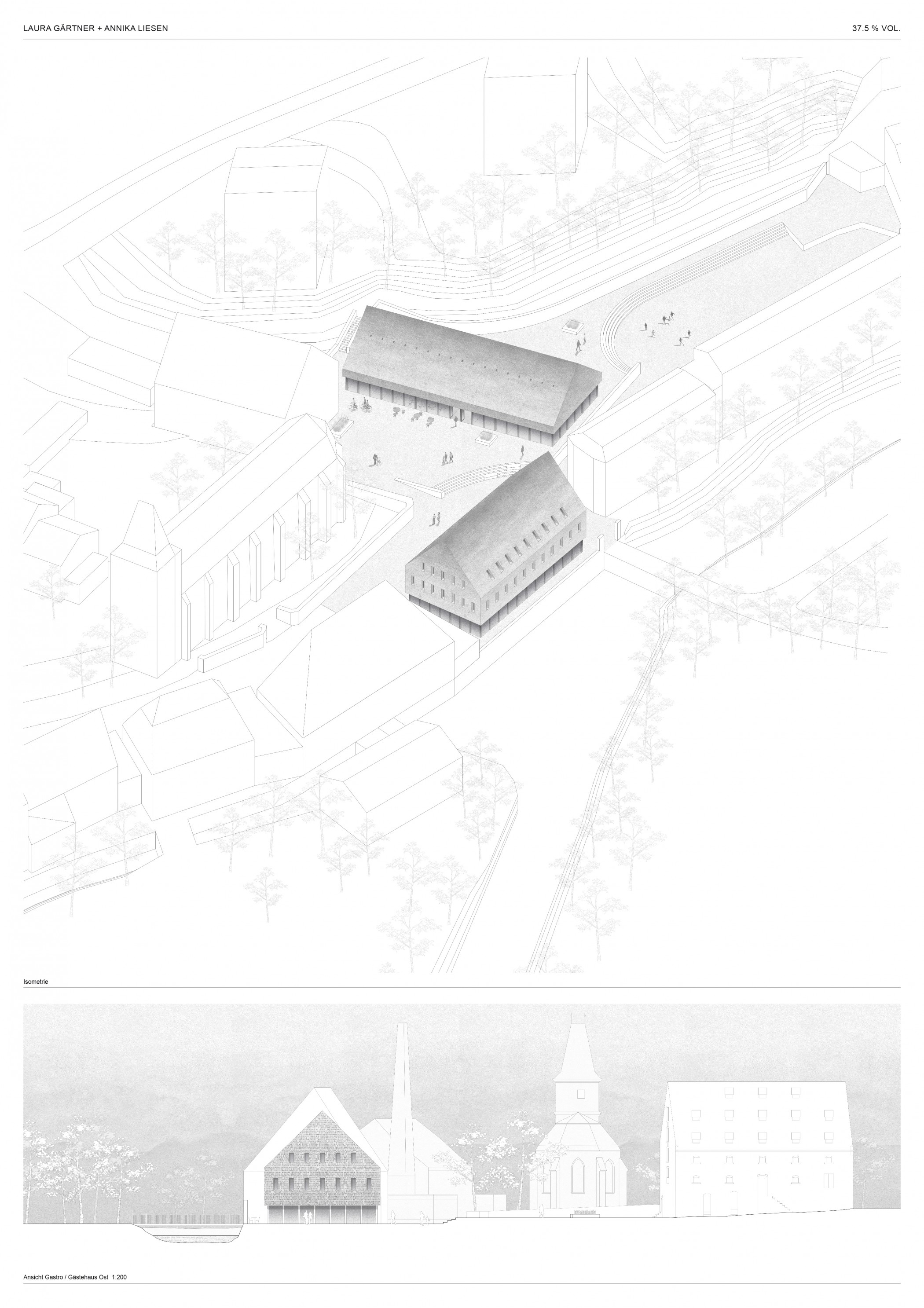

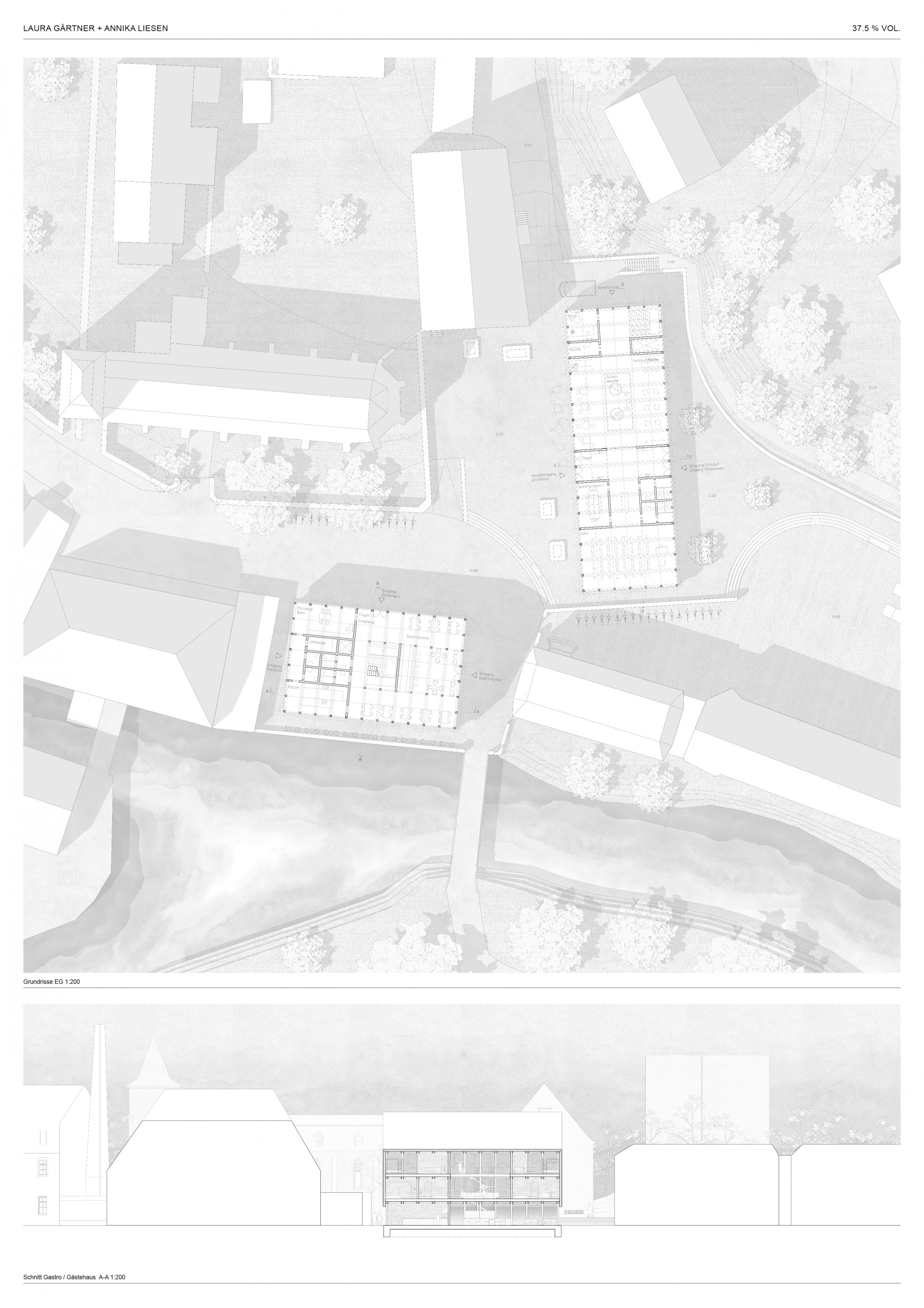

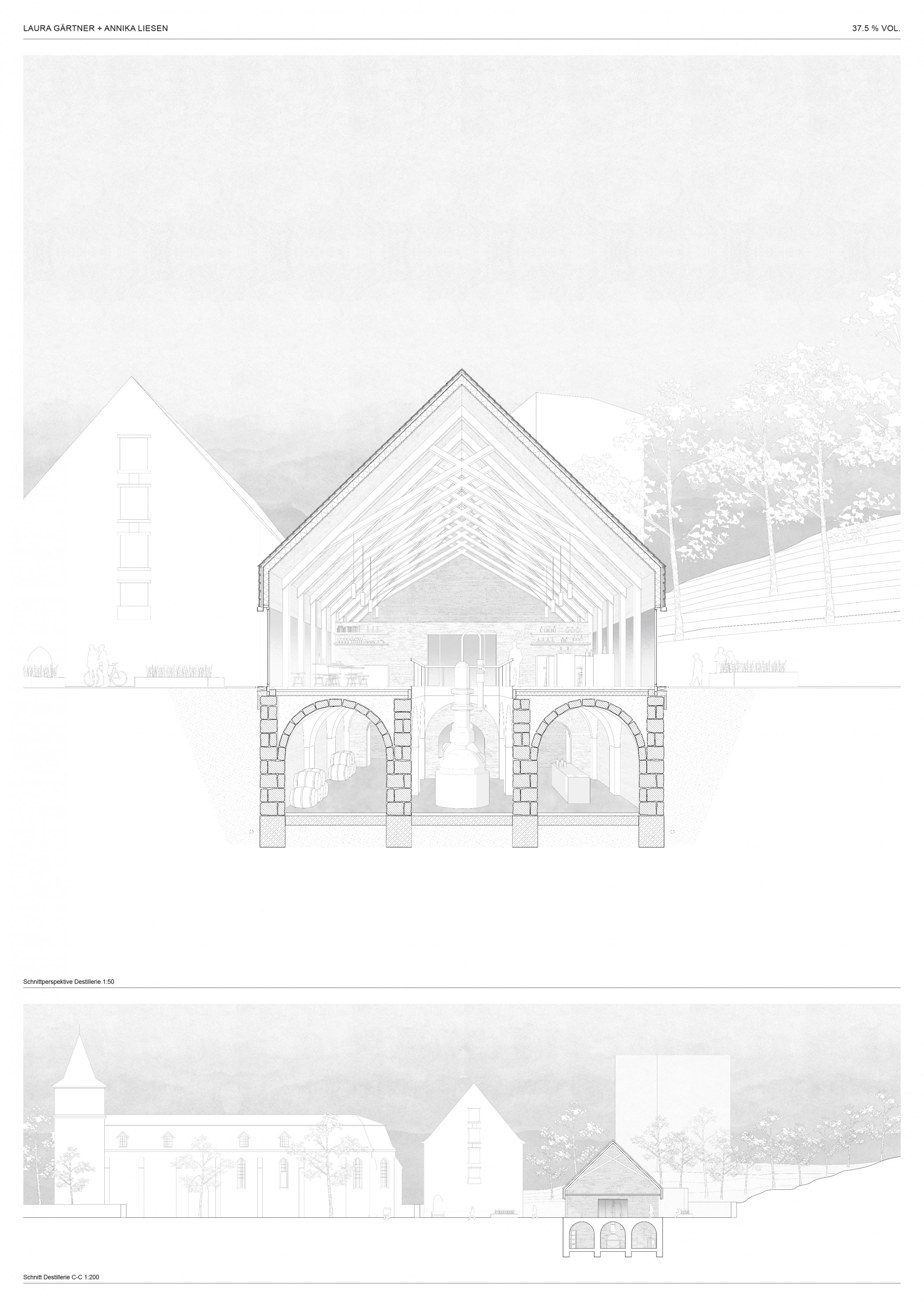

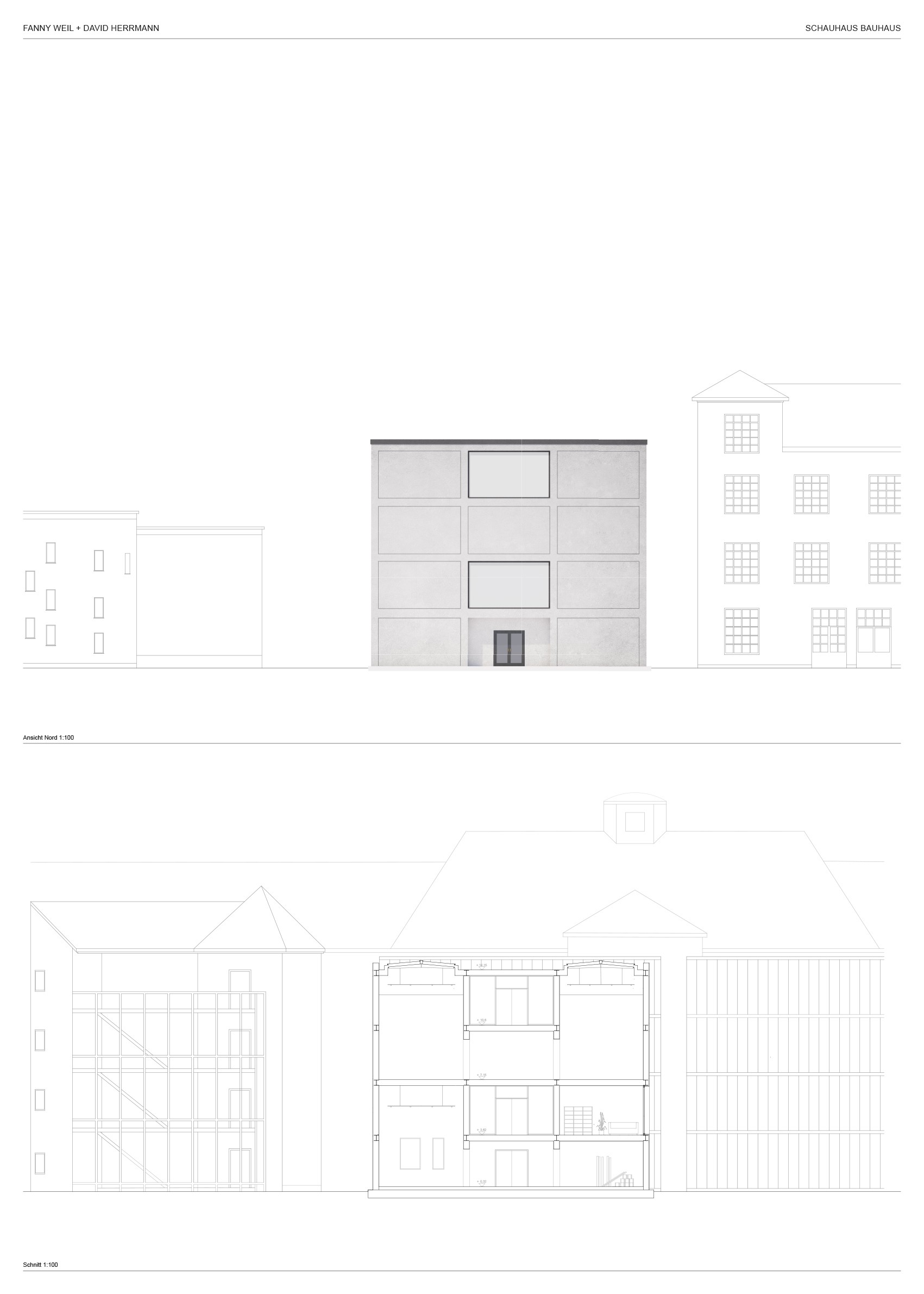

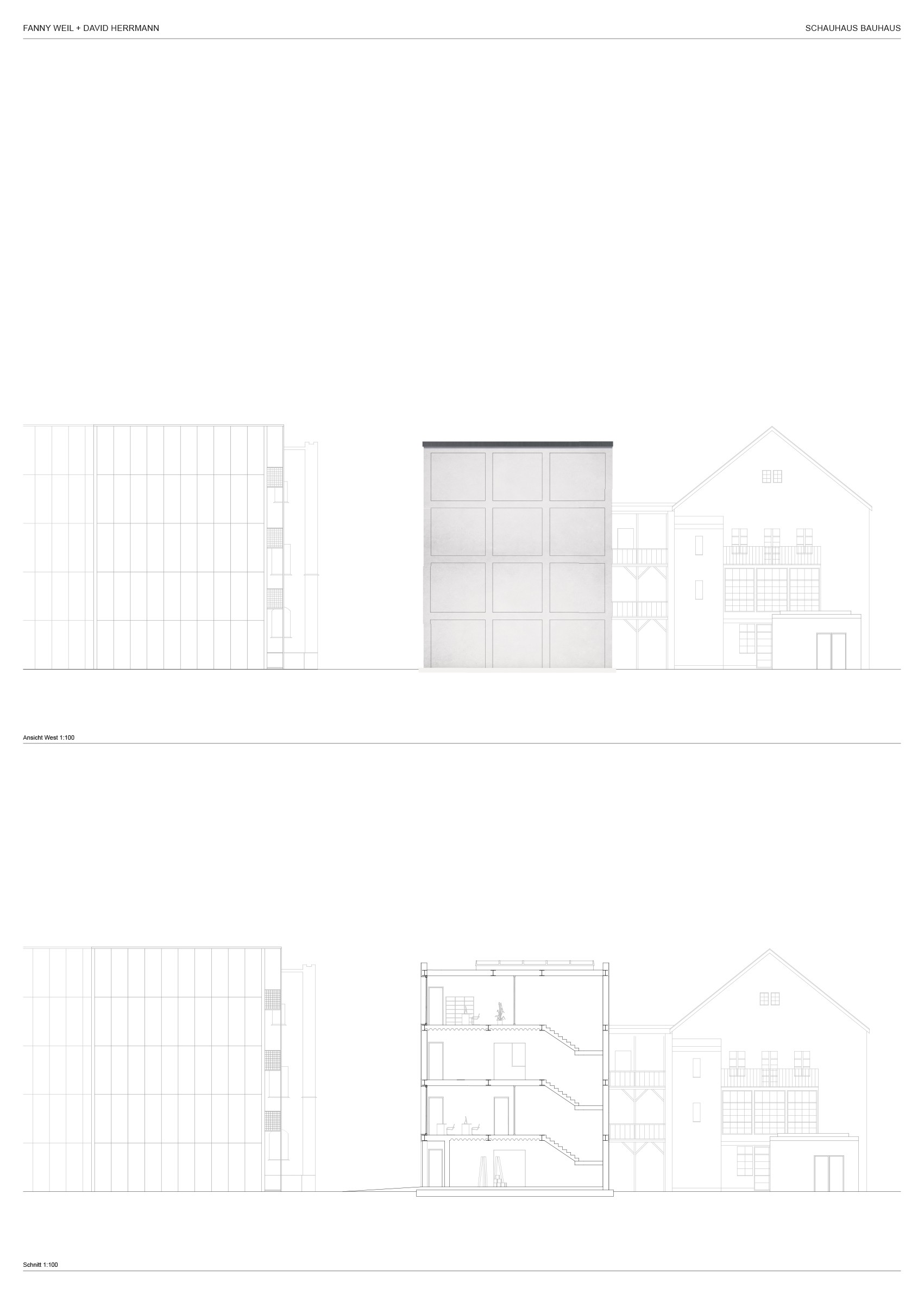

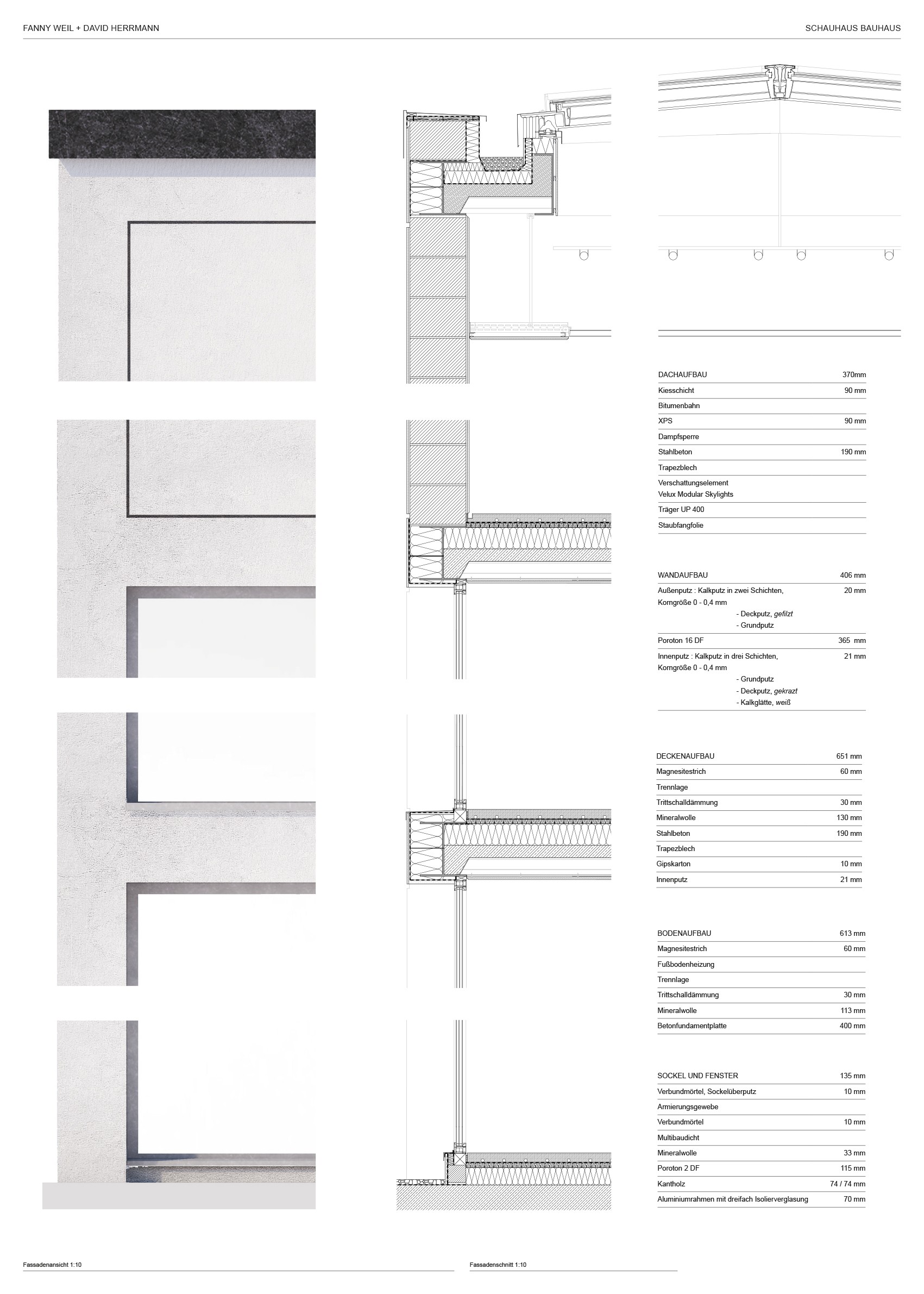

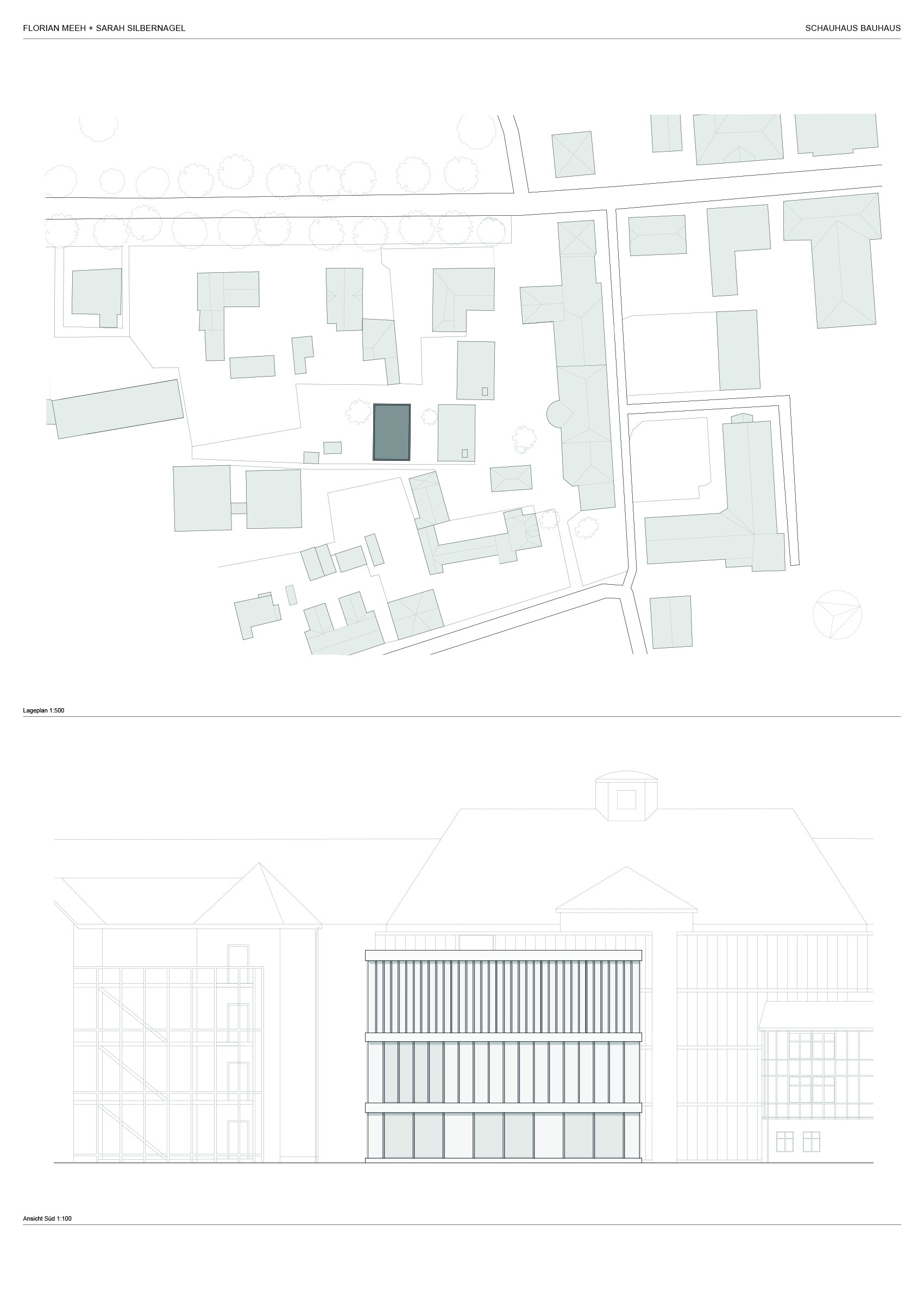

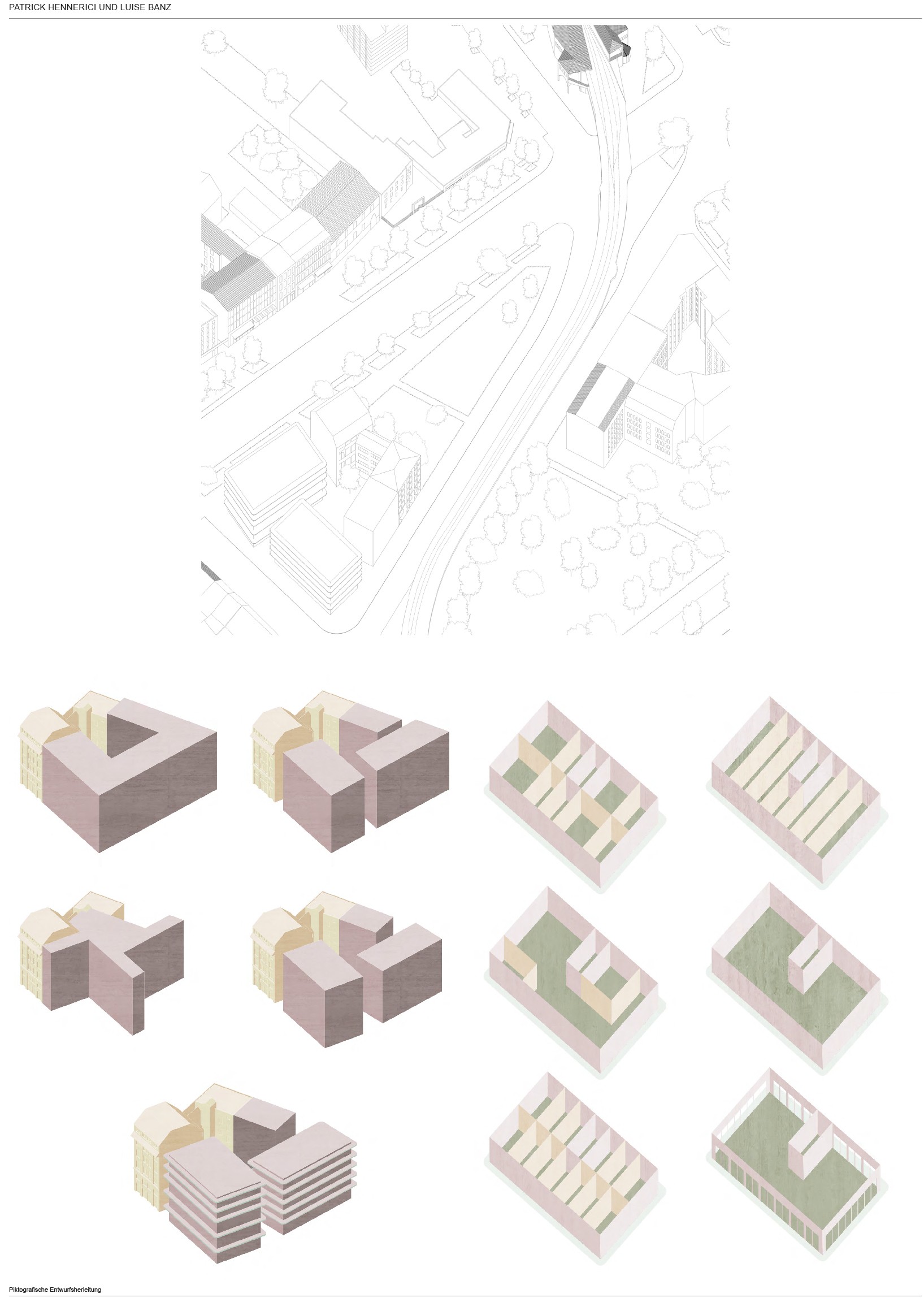

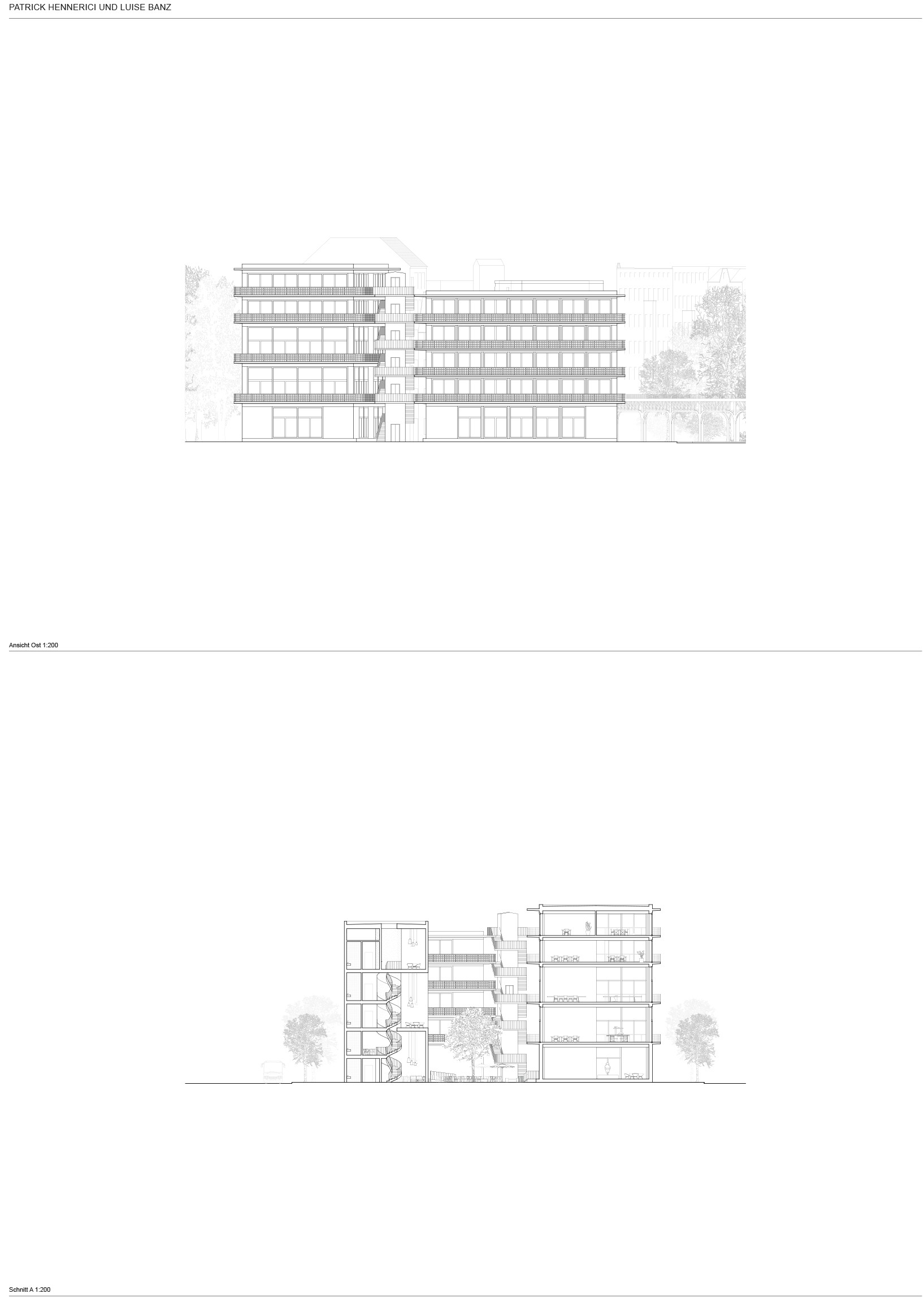

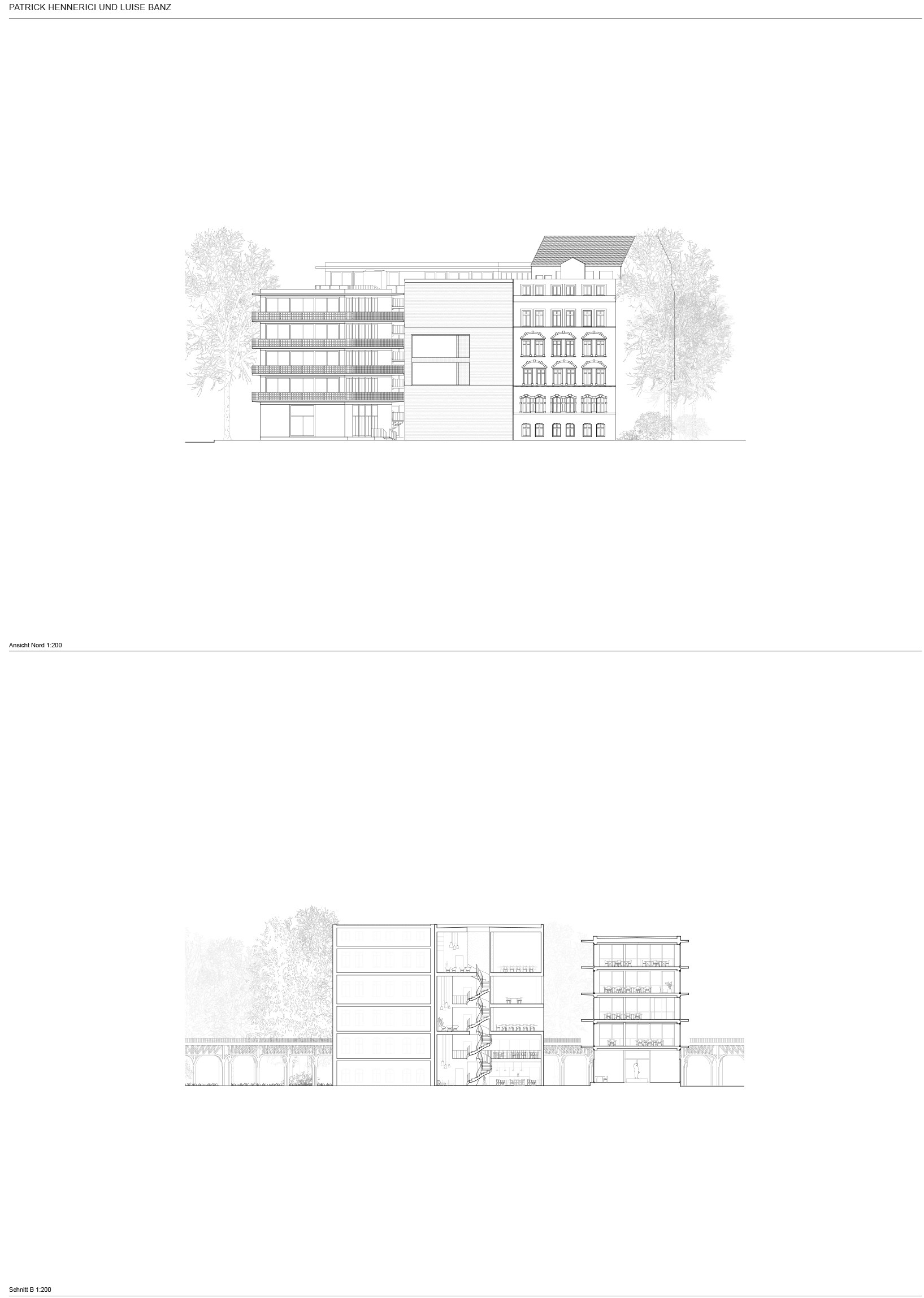

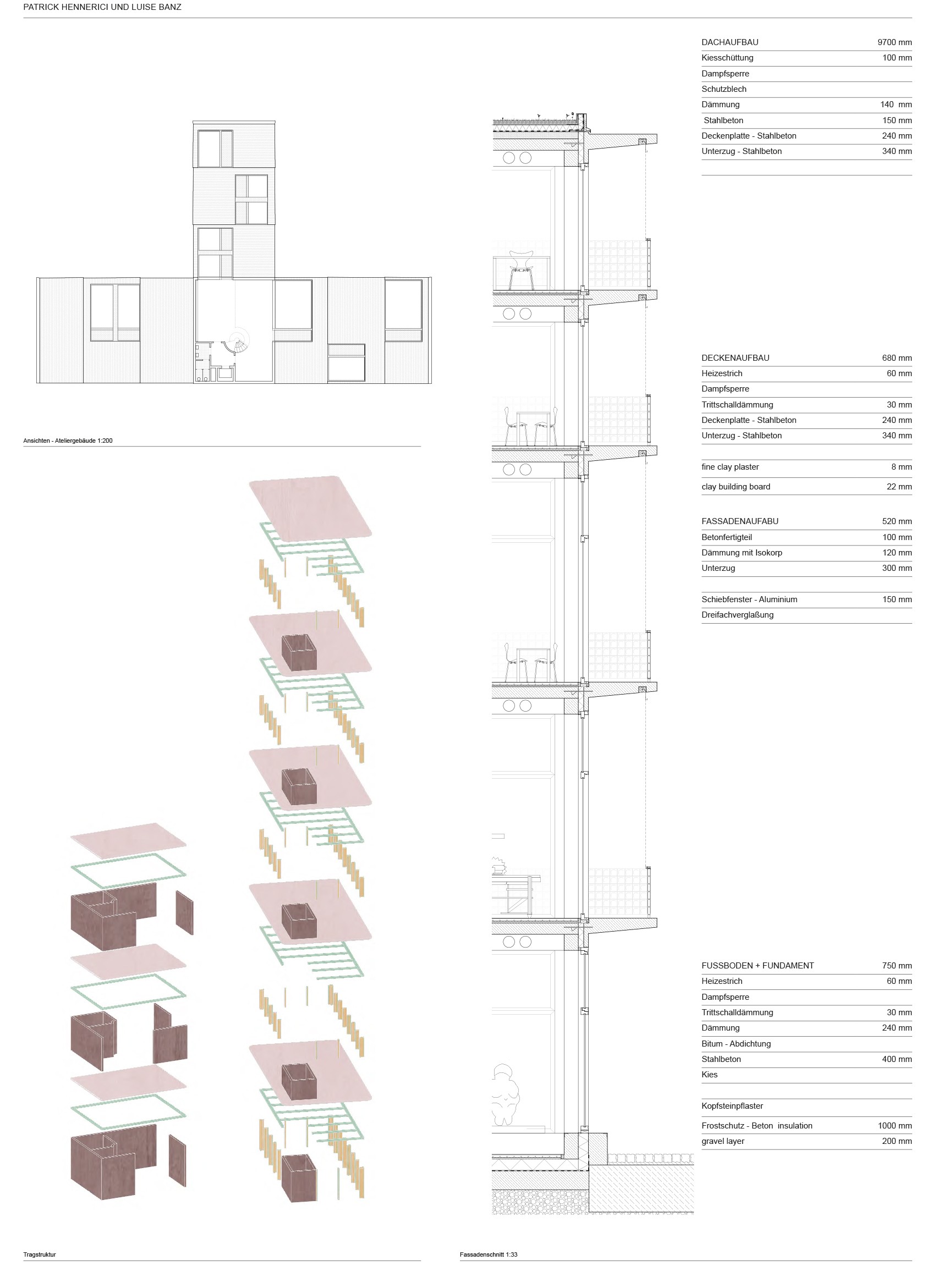

Übung — bachelor — sommer 2024

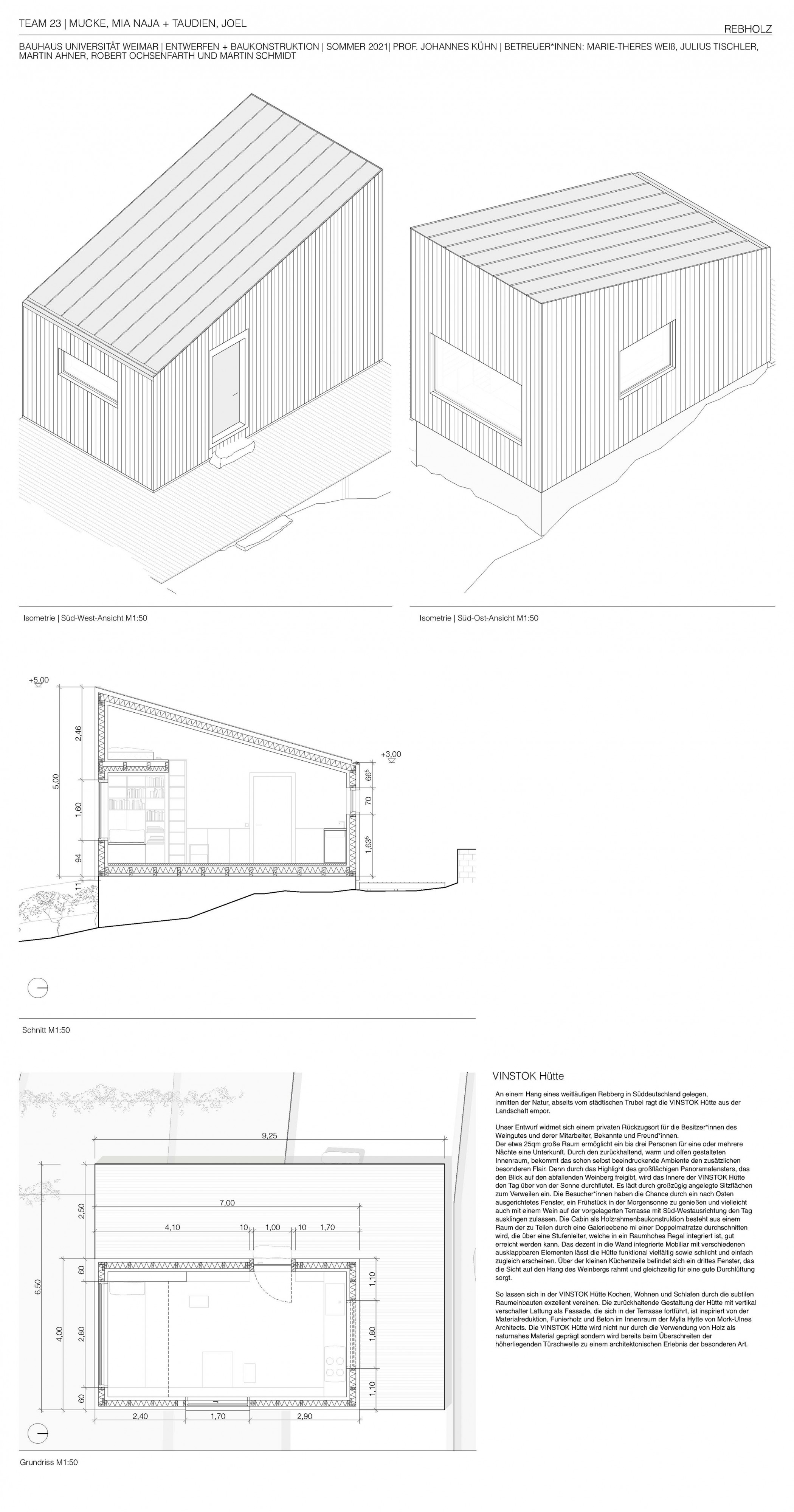

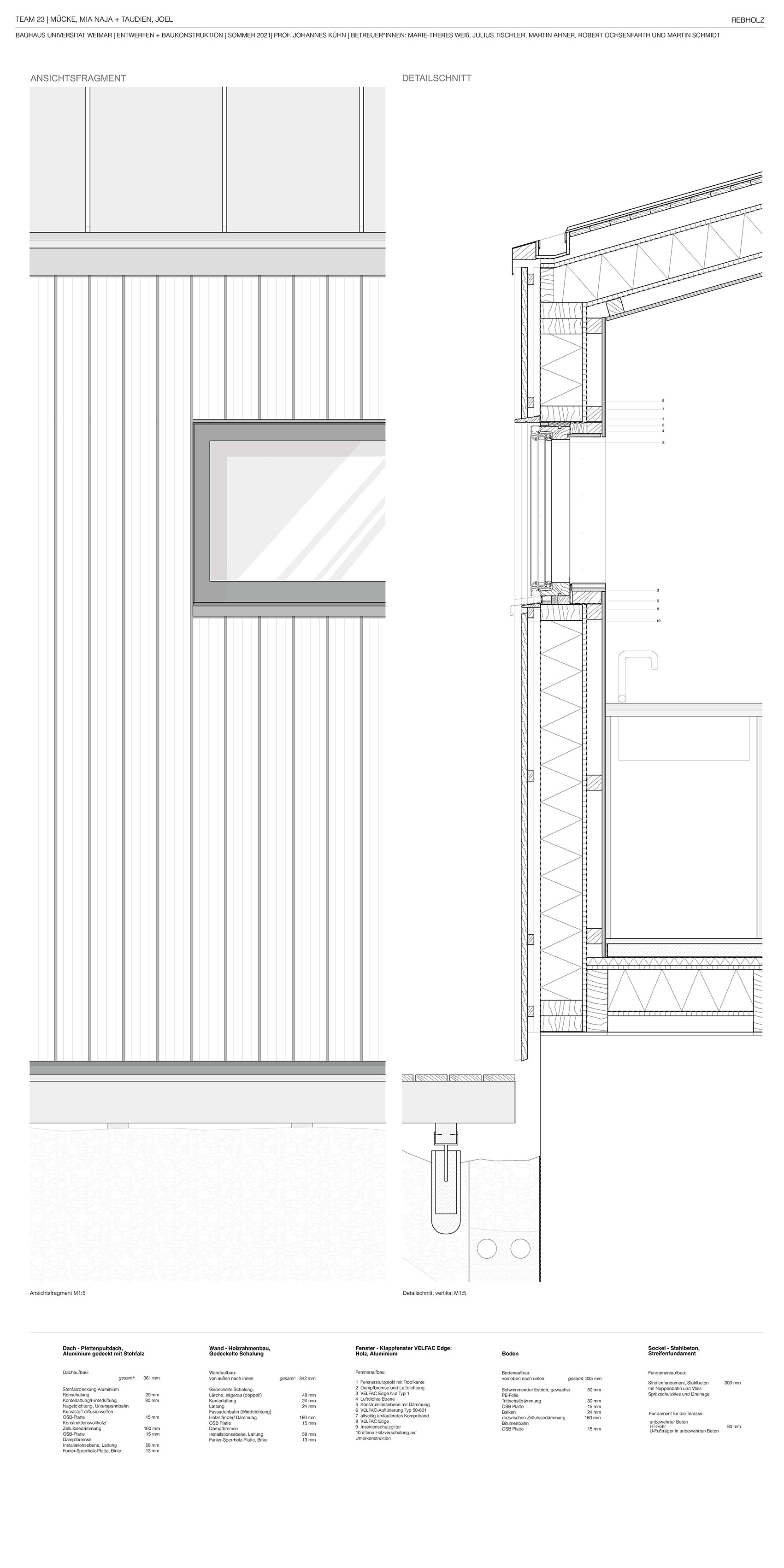

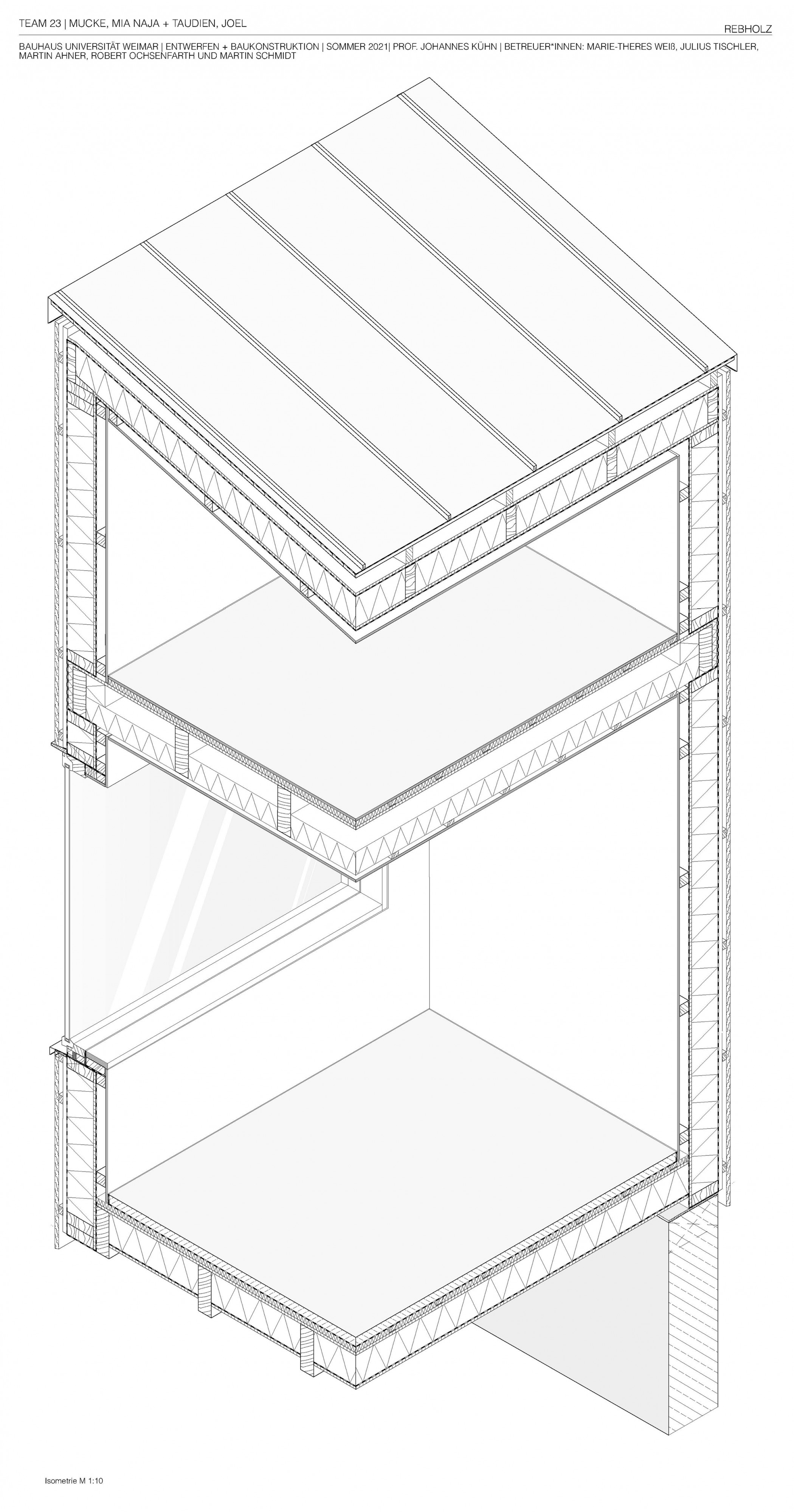

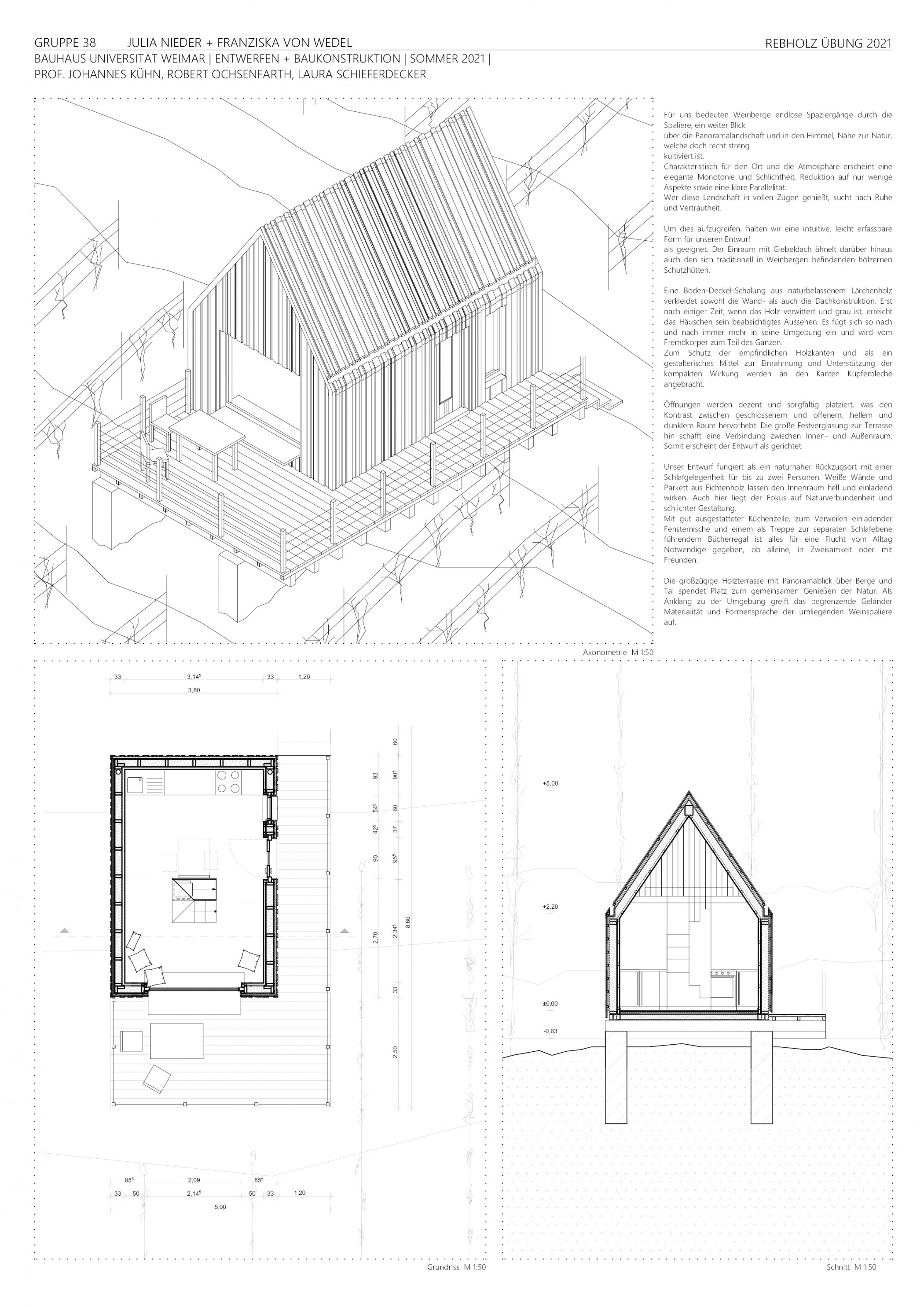

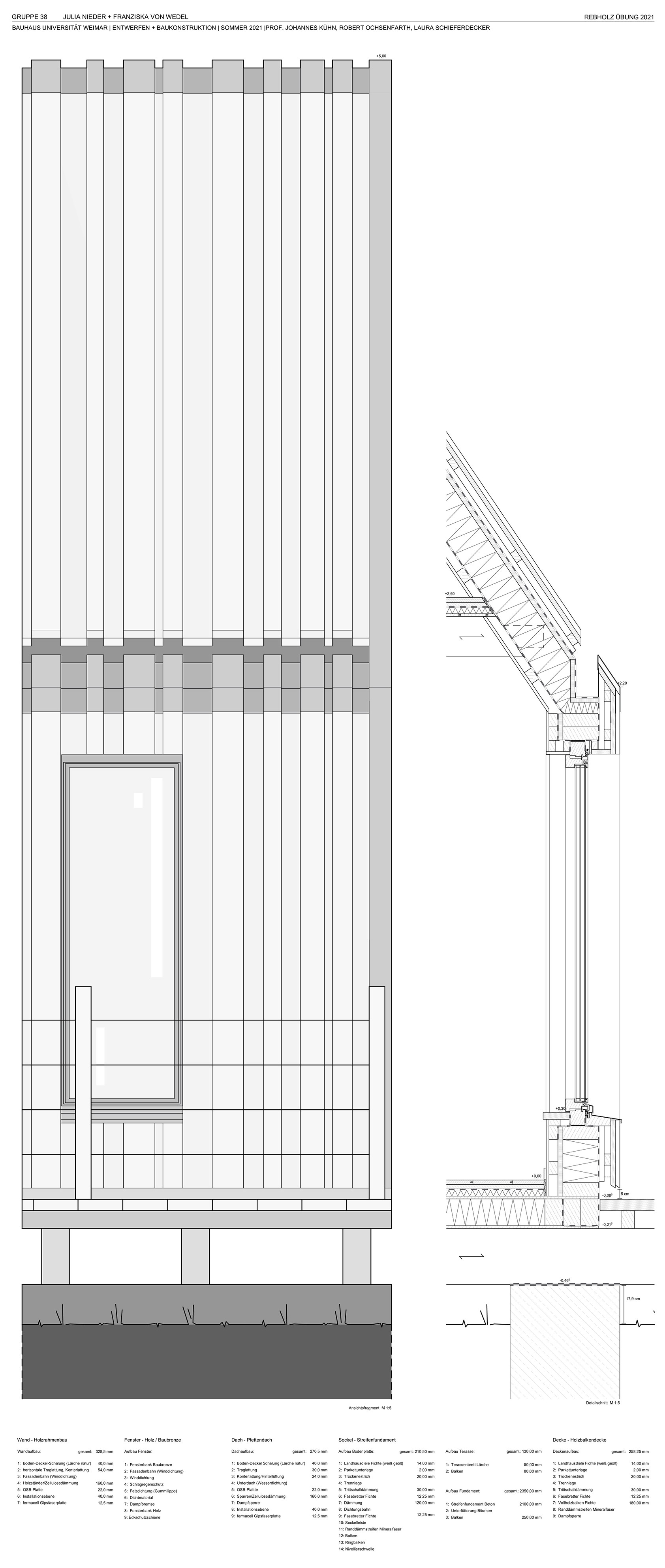

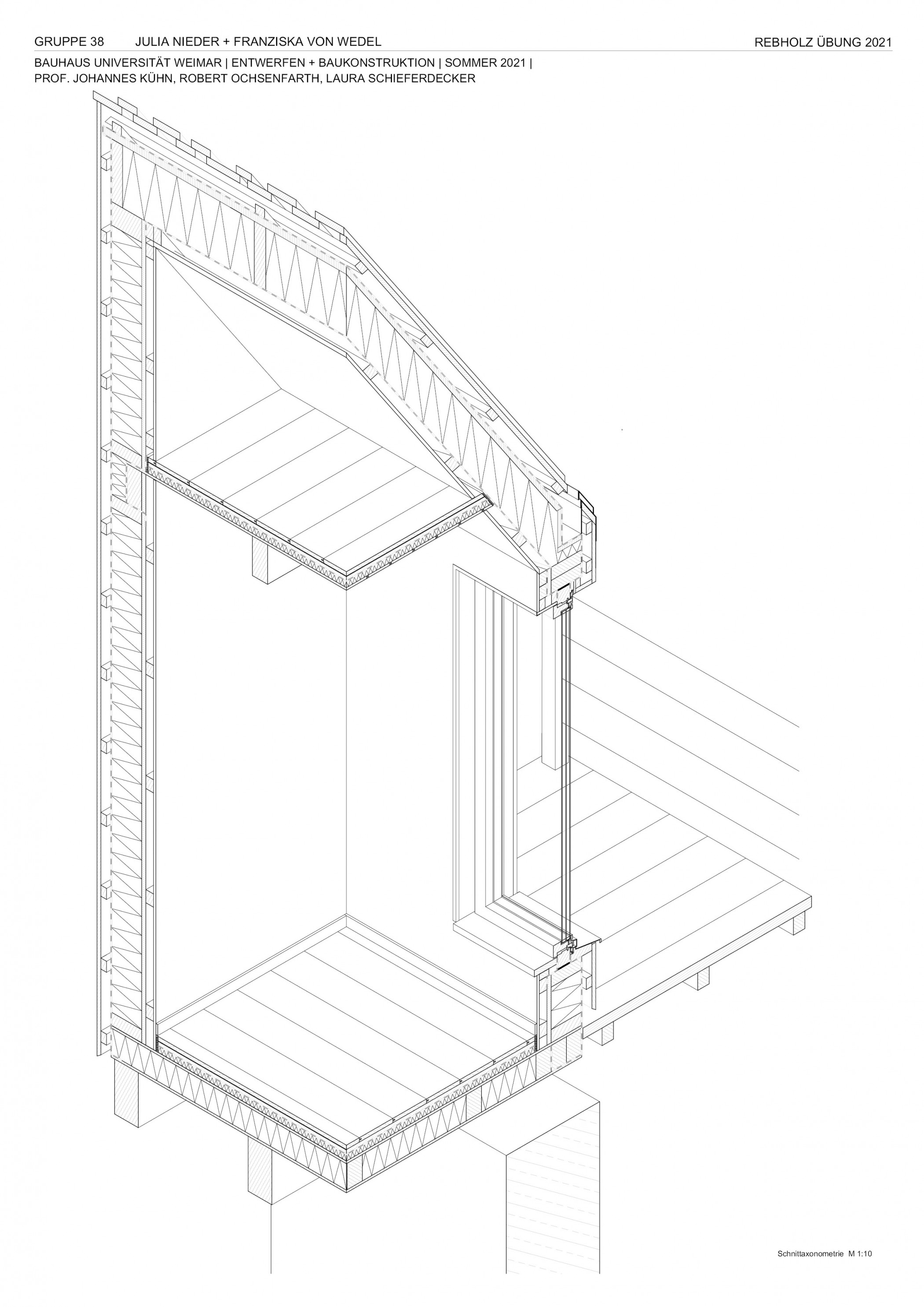

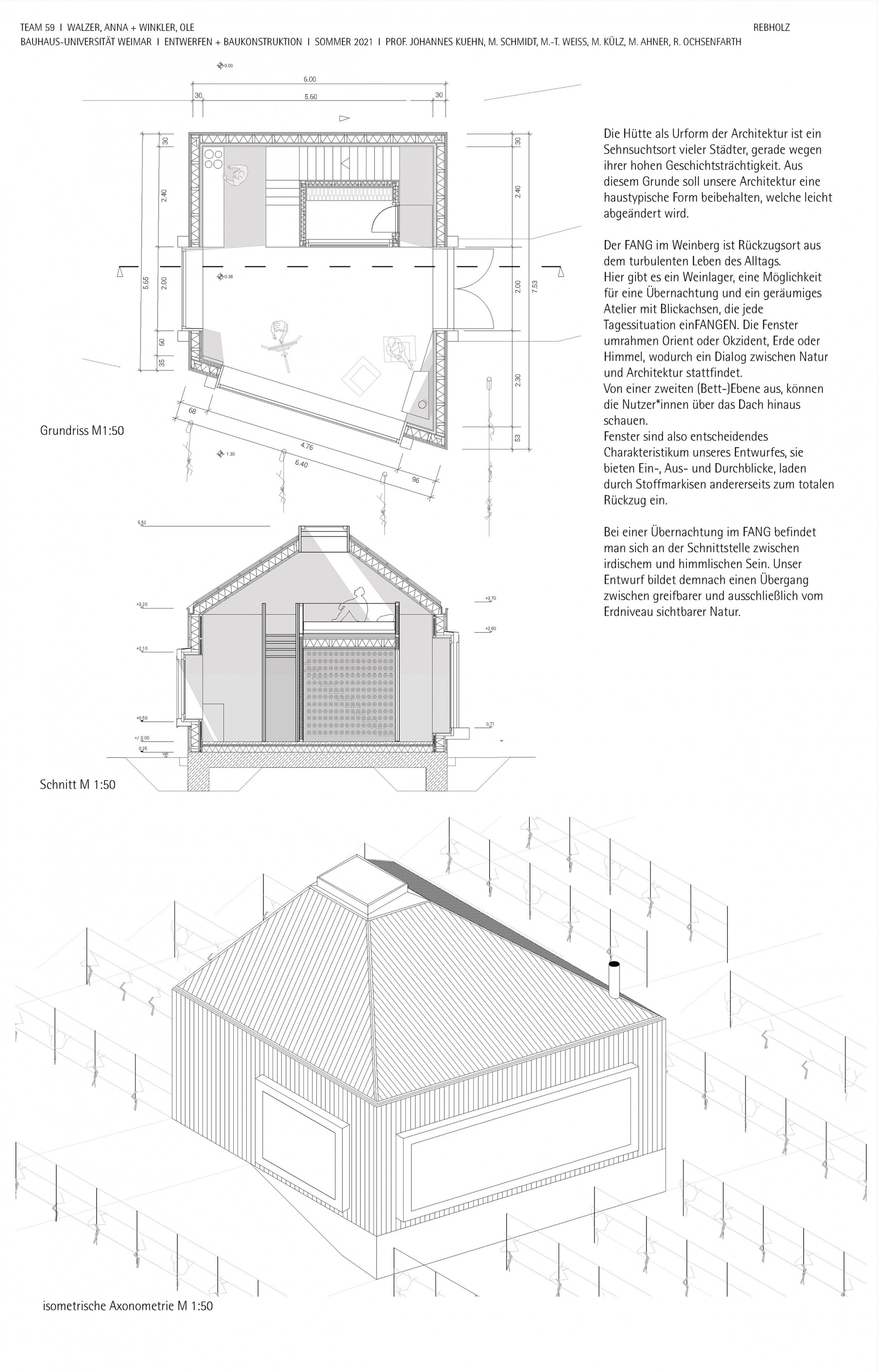

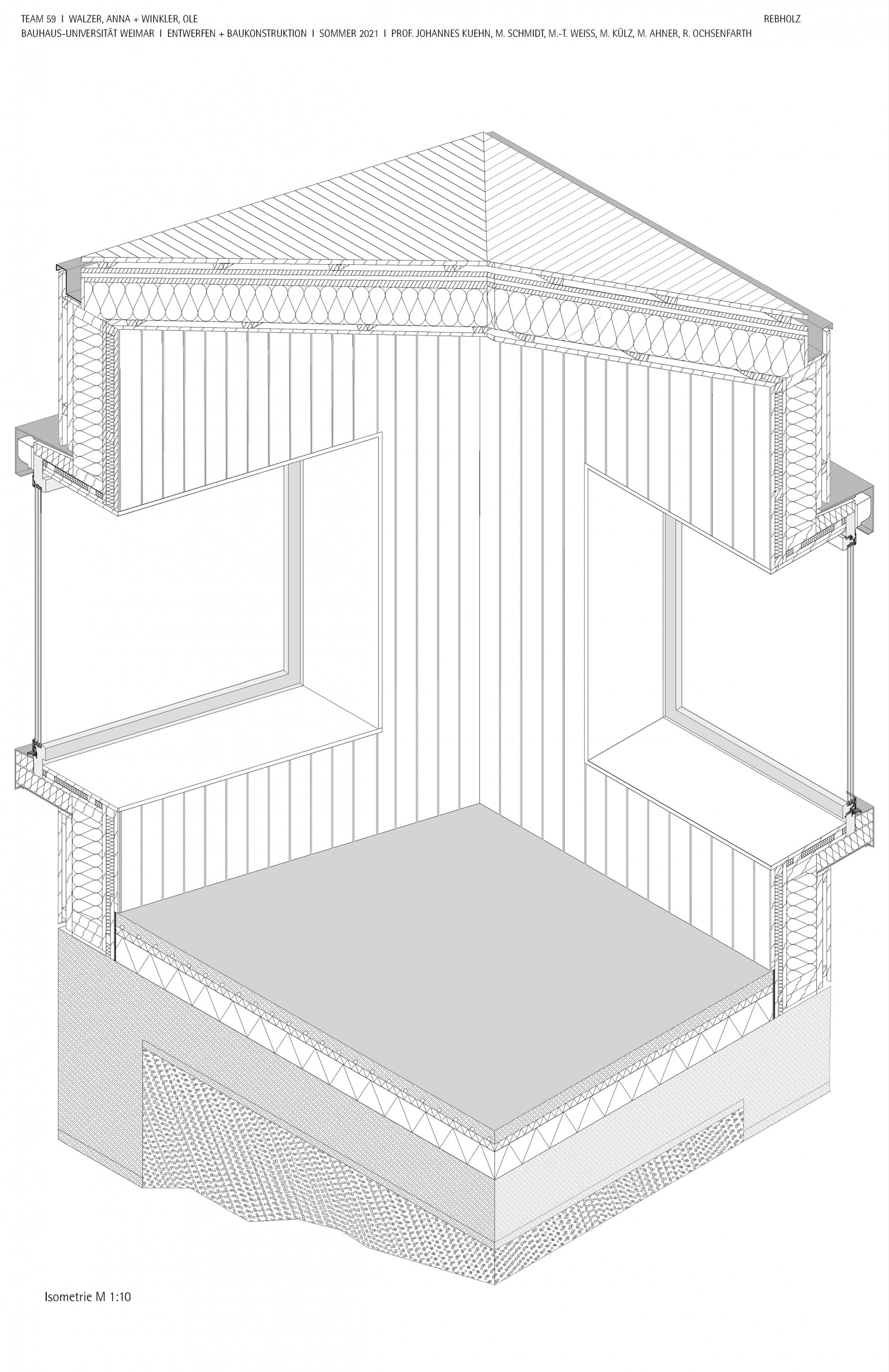

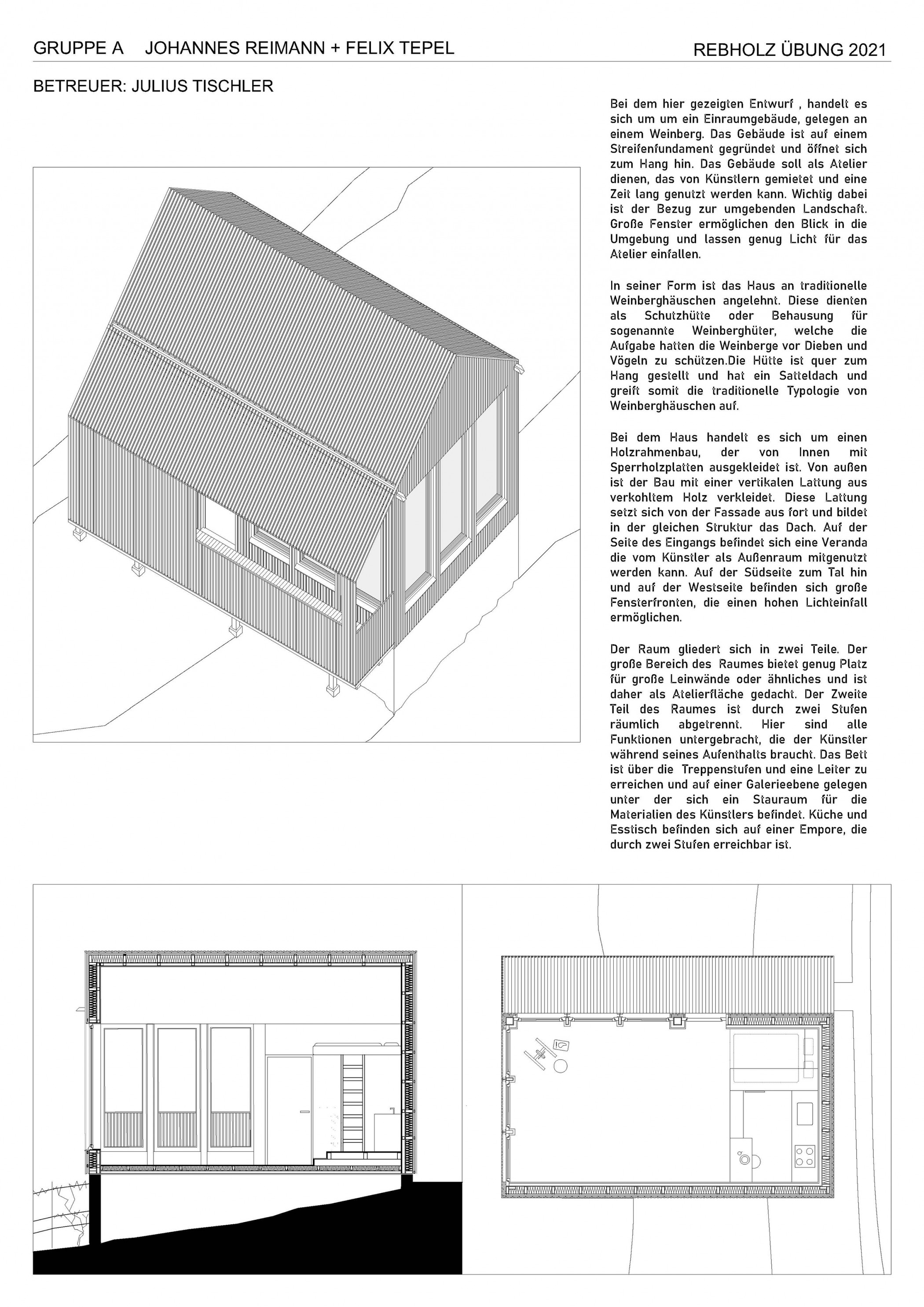

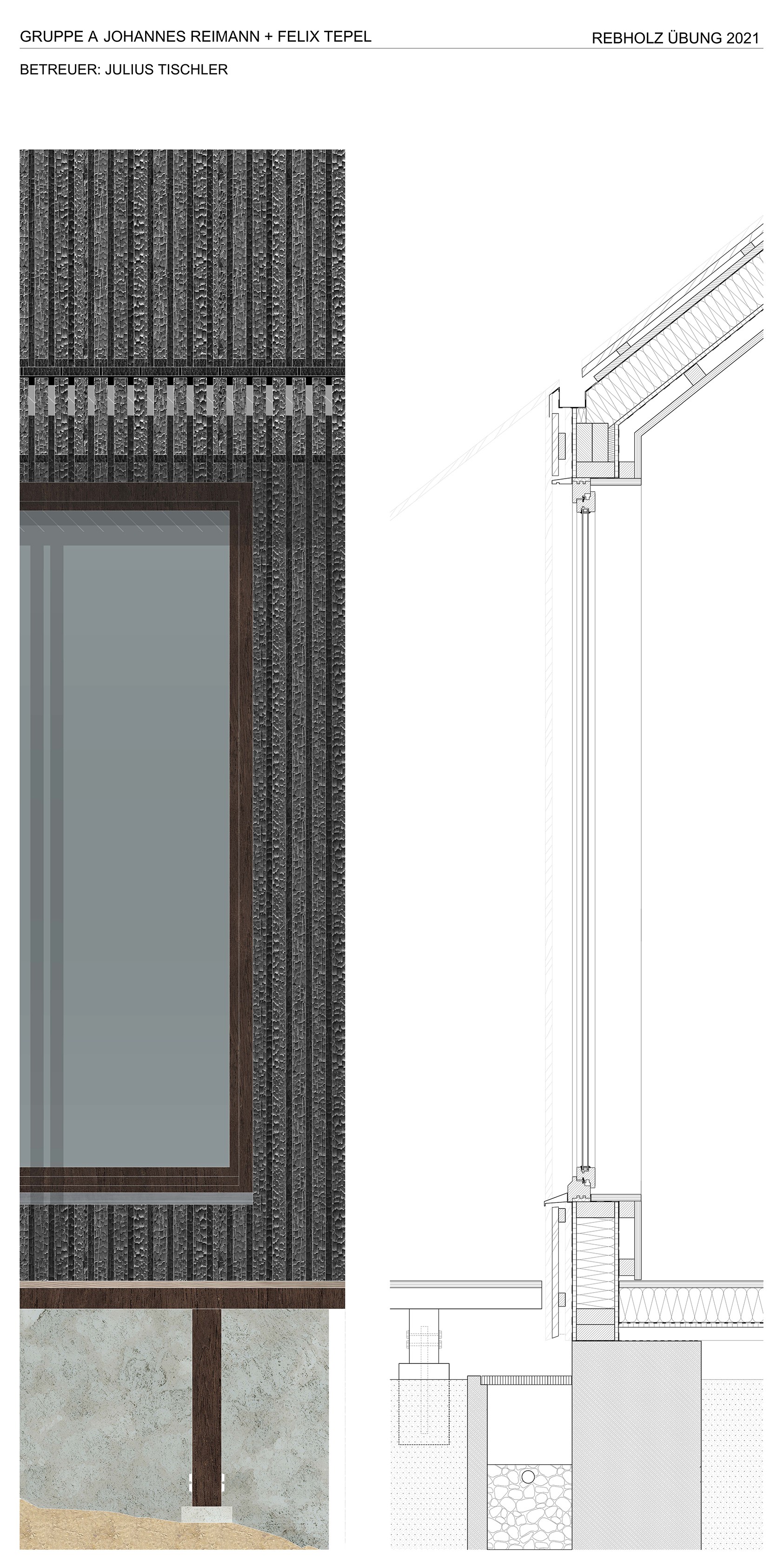

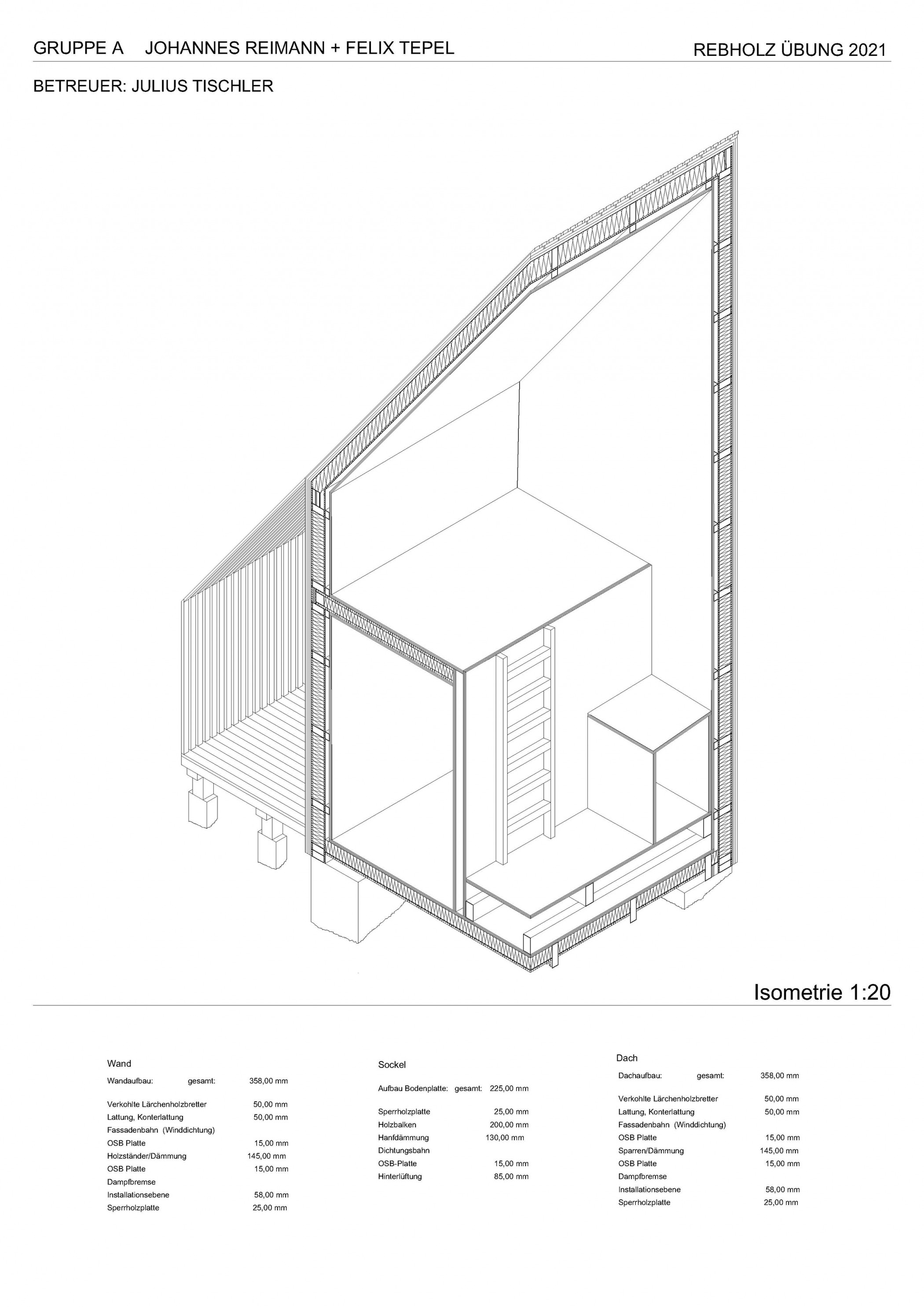

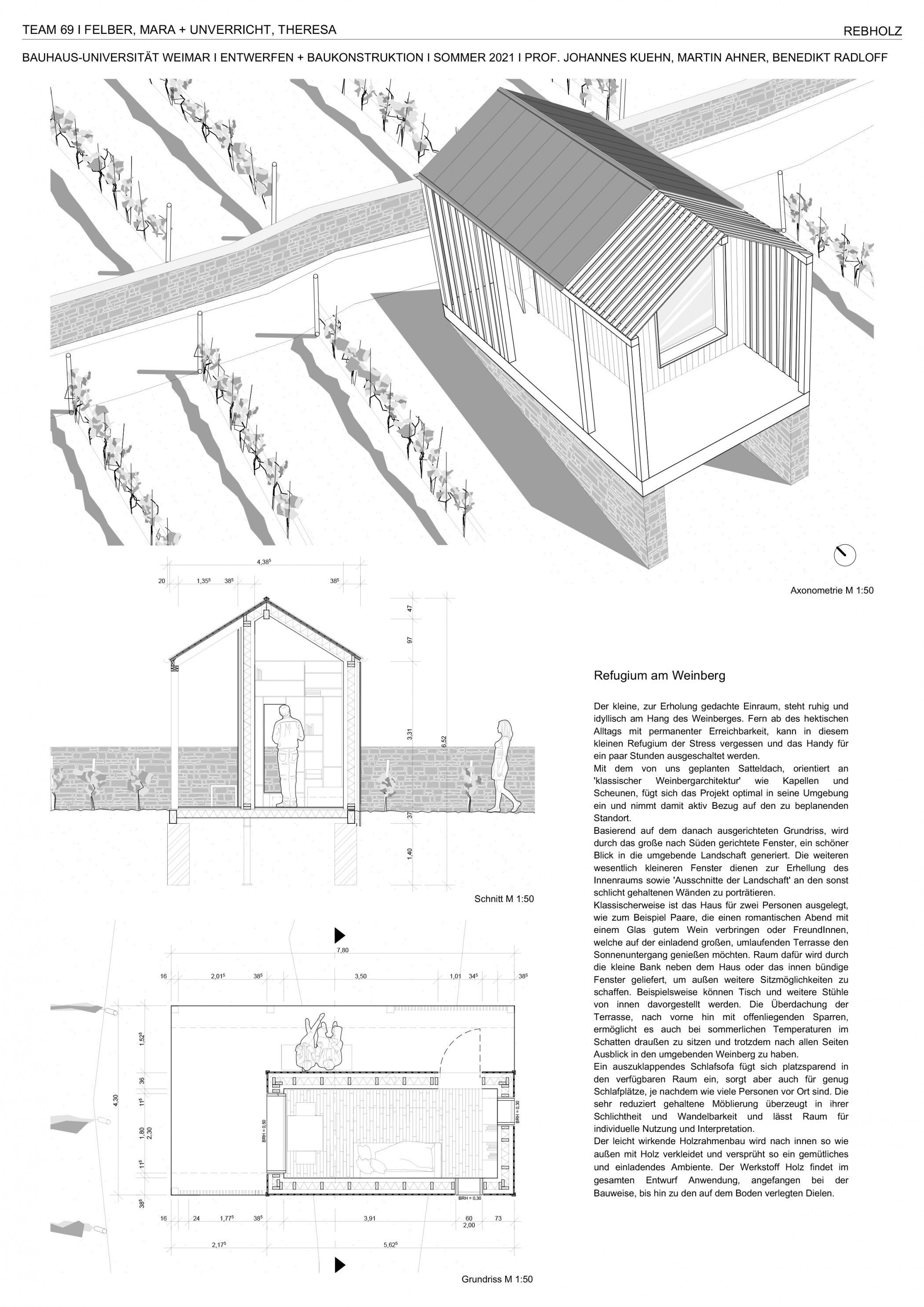

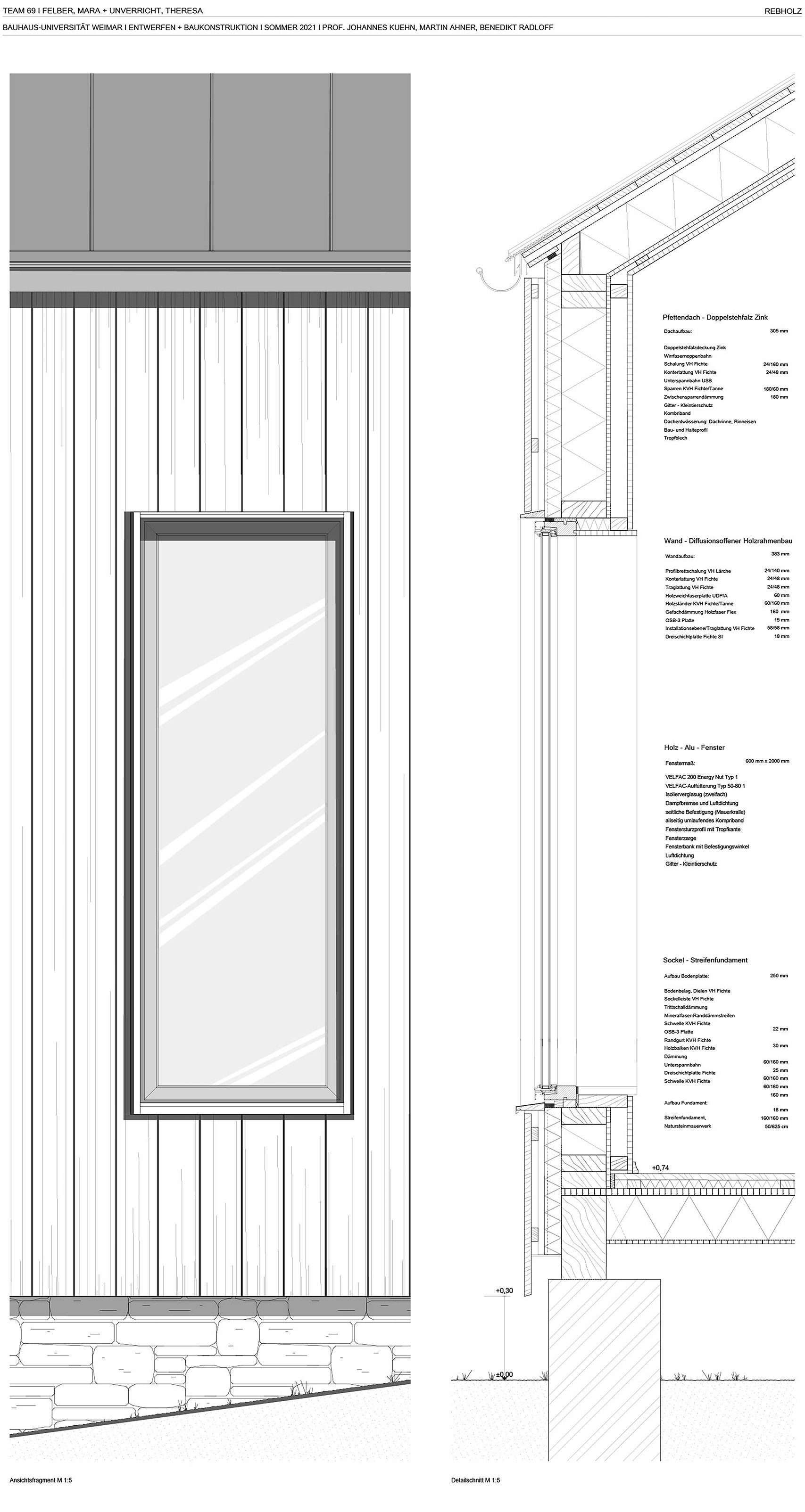

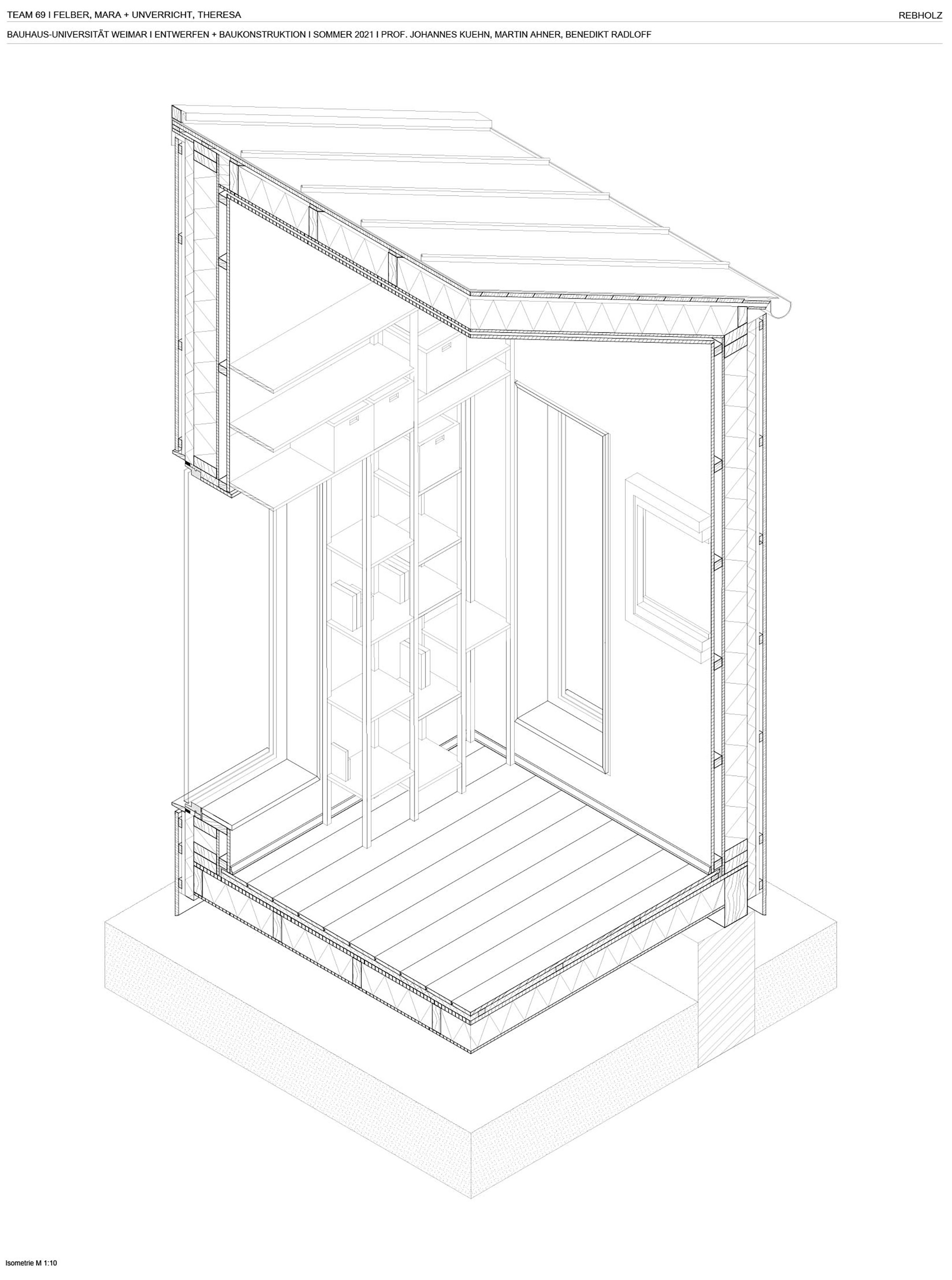

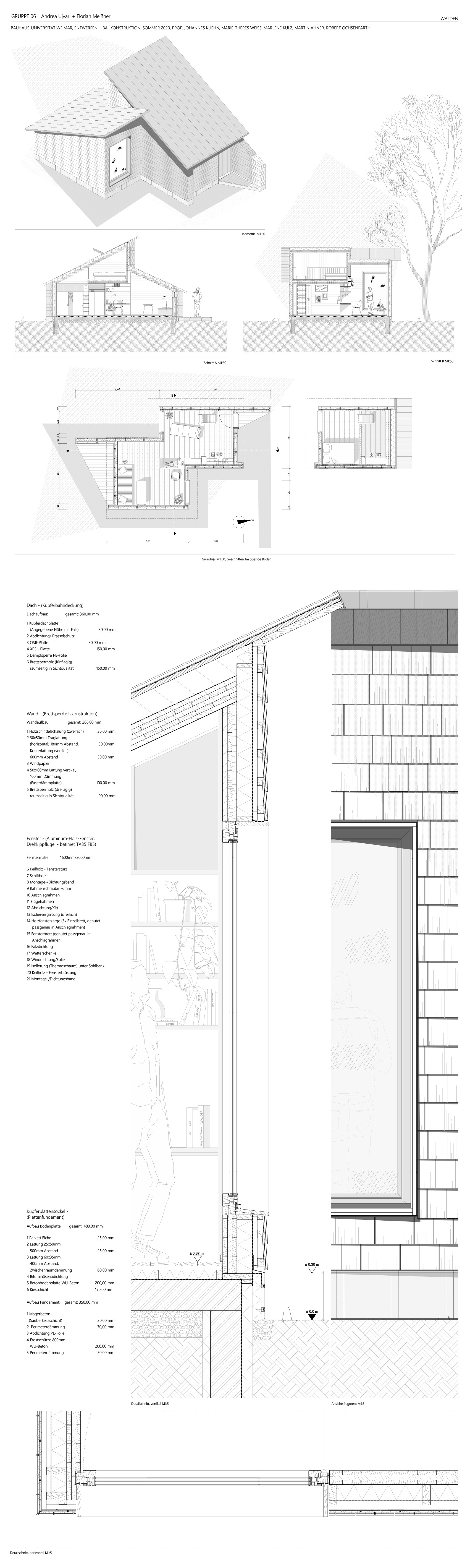

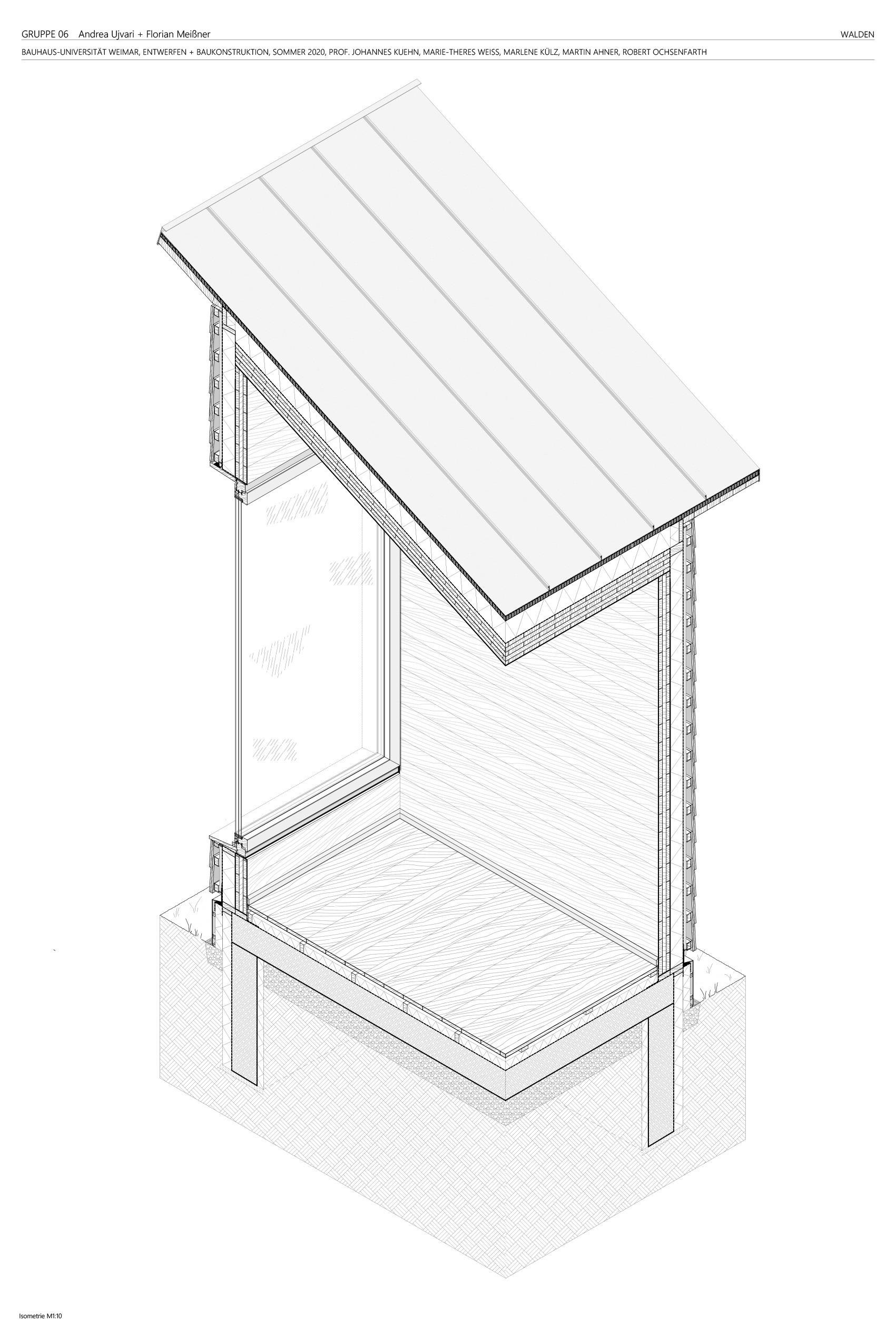

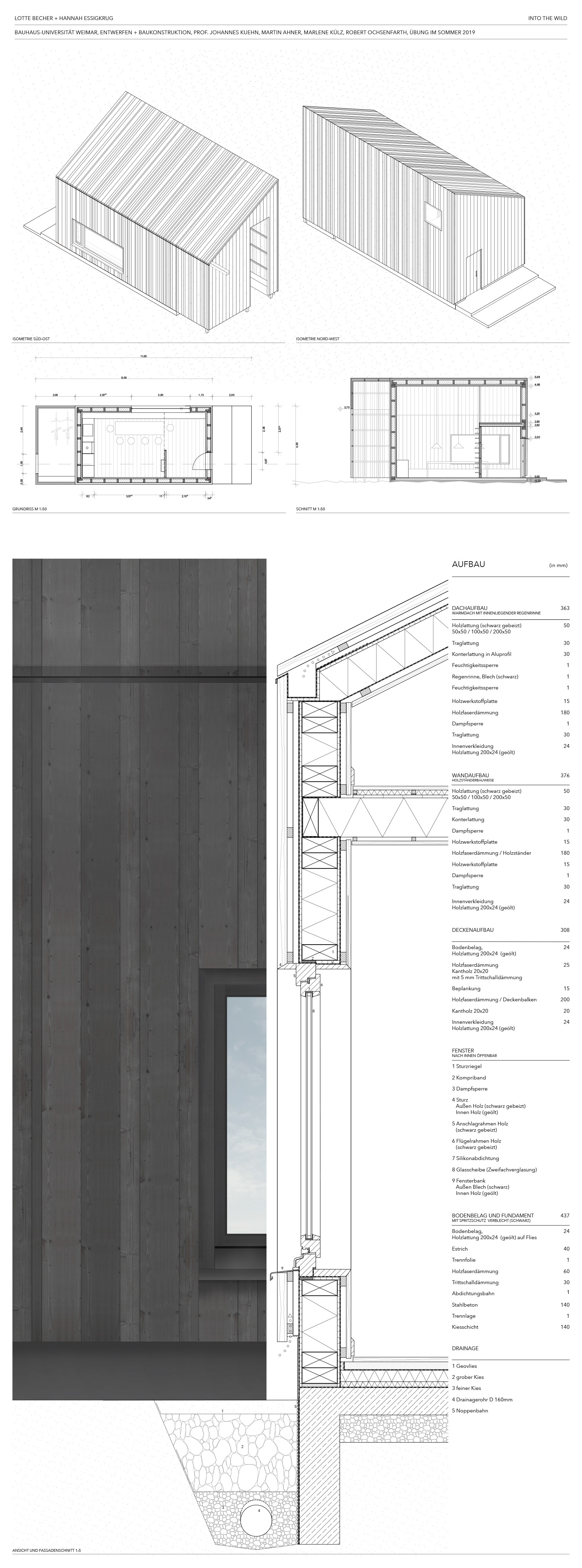

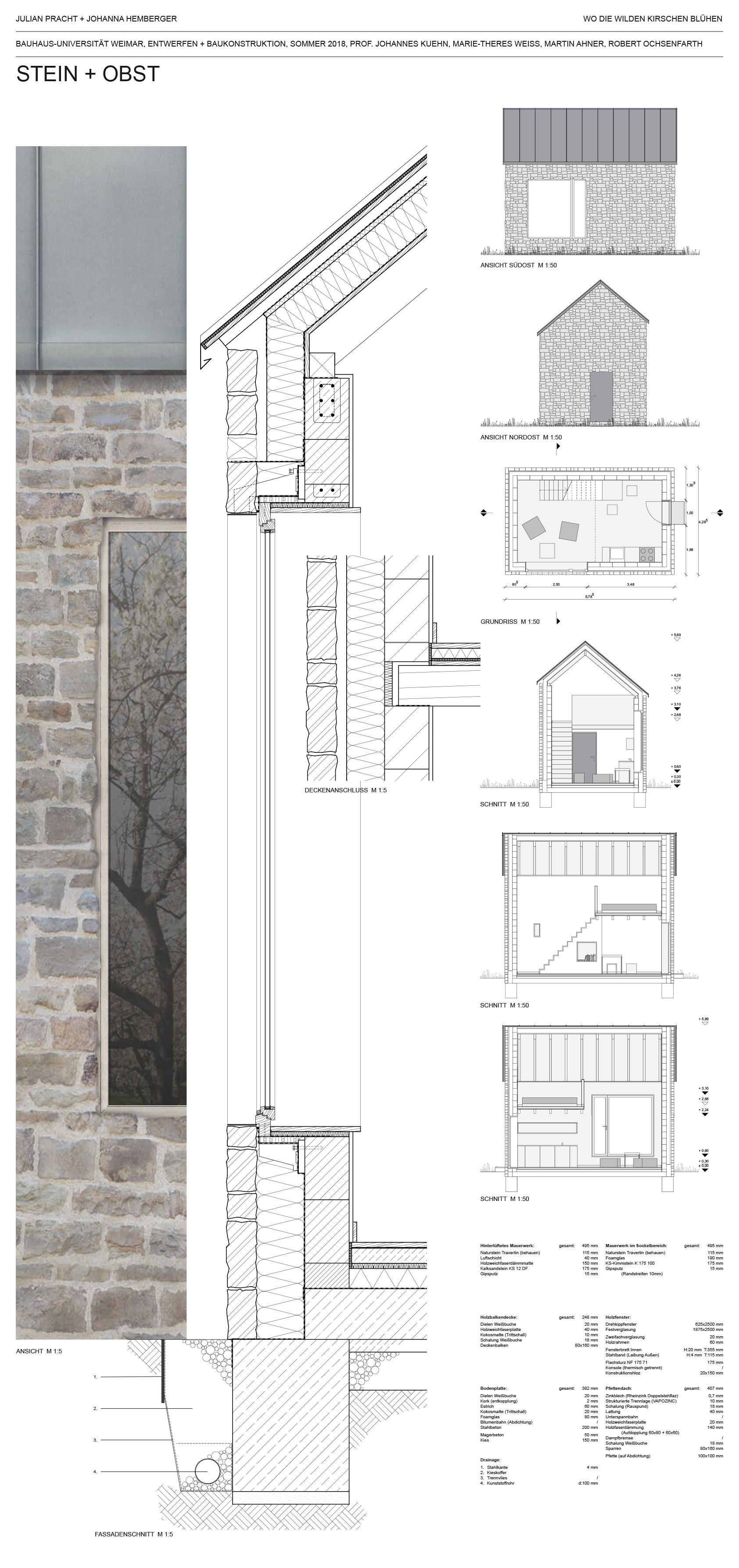

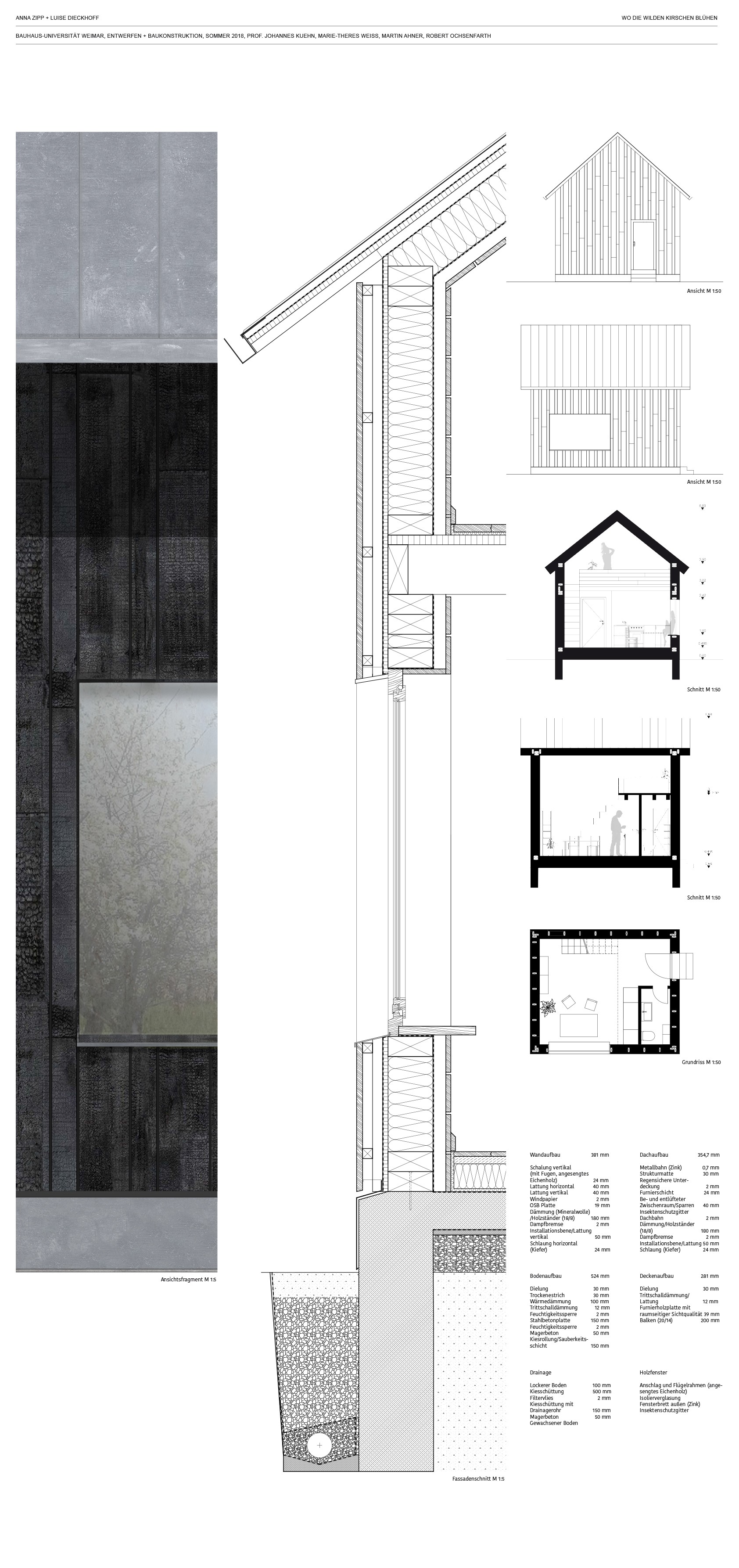

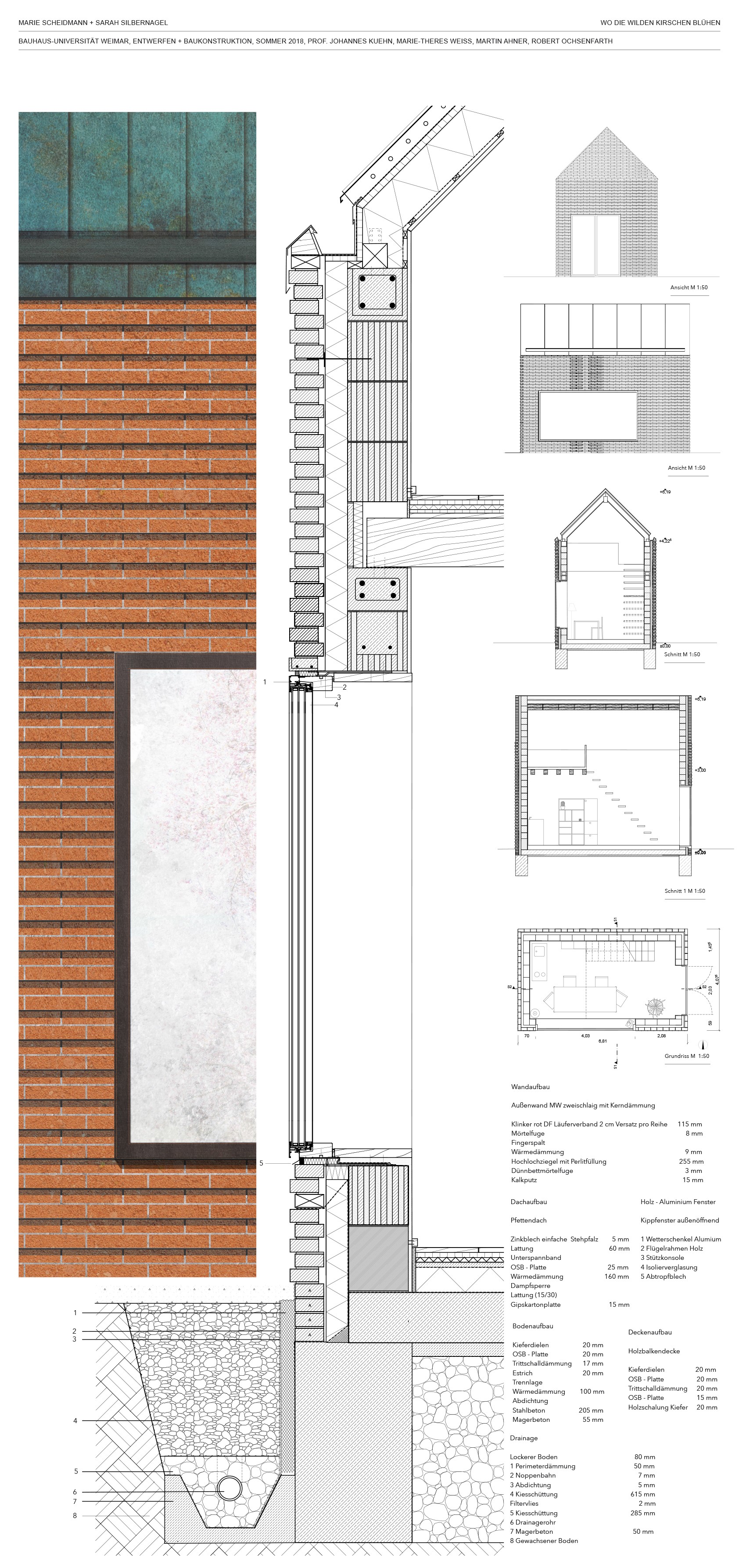

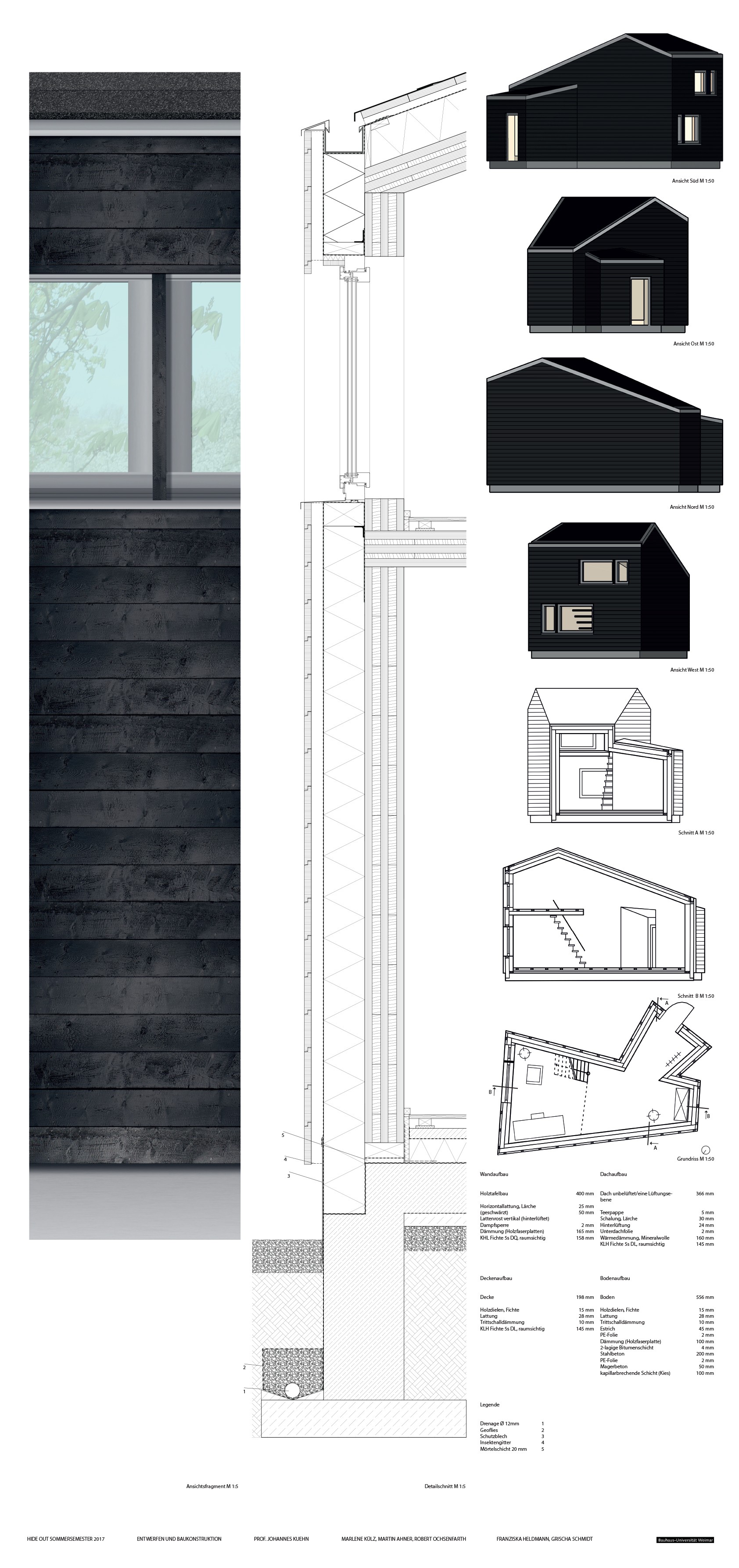

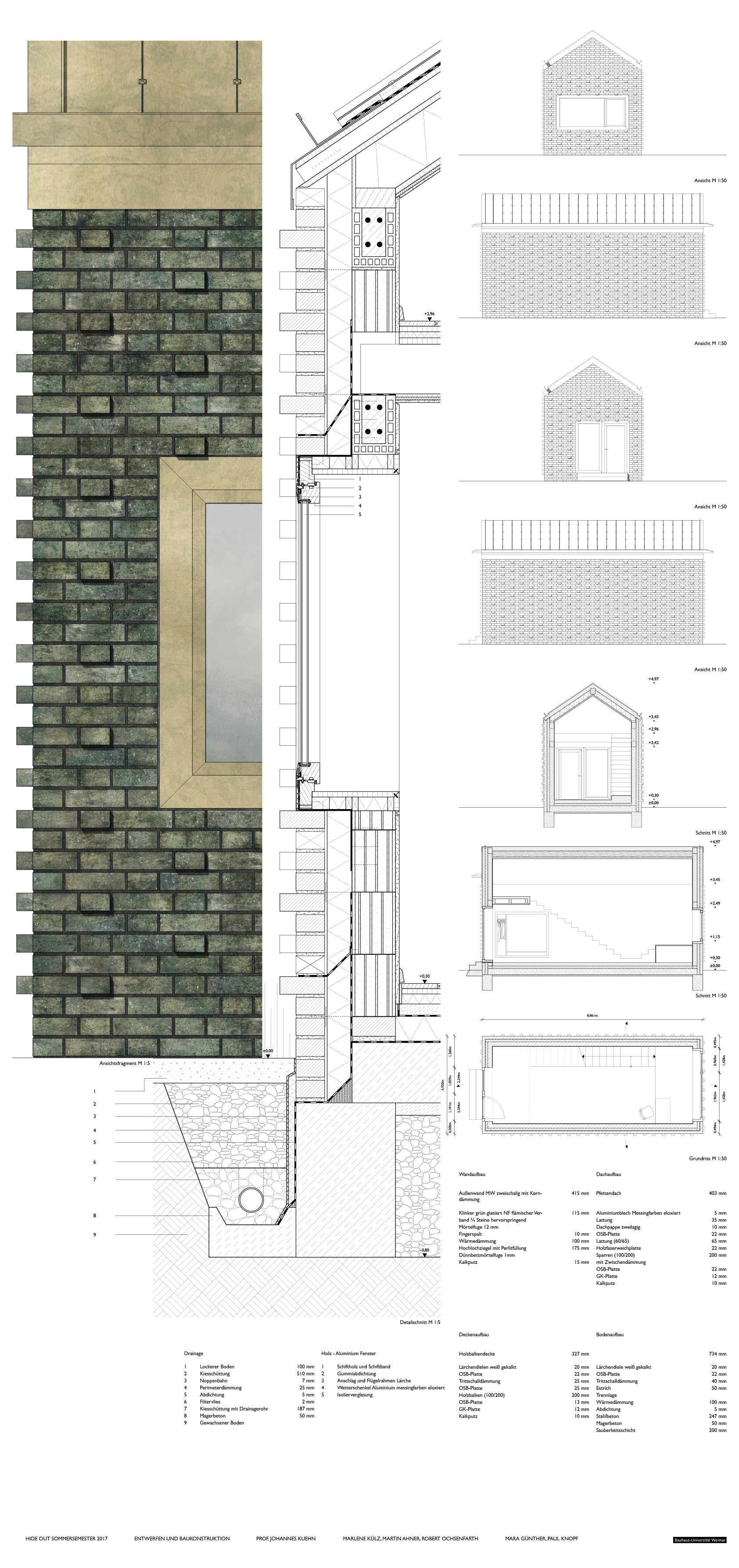

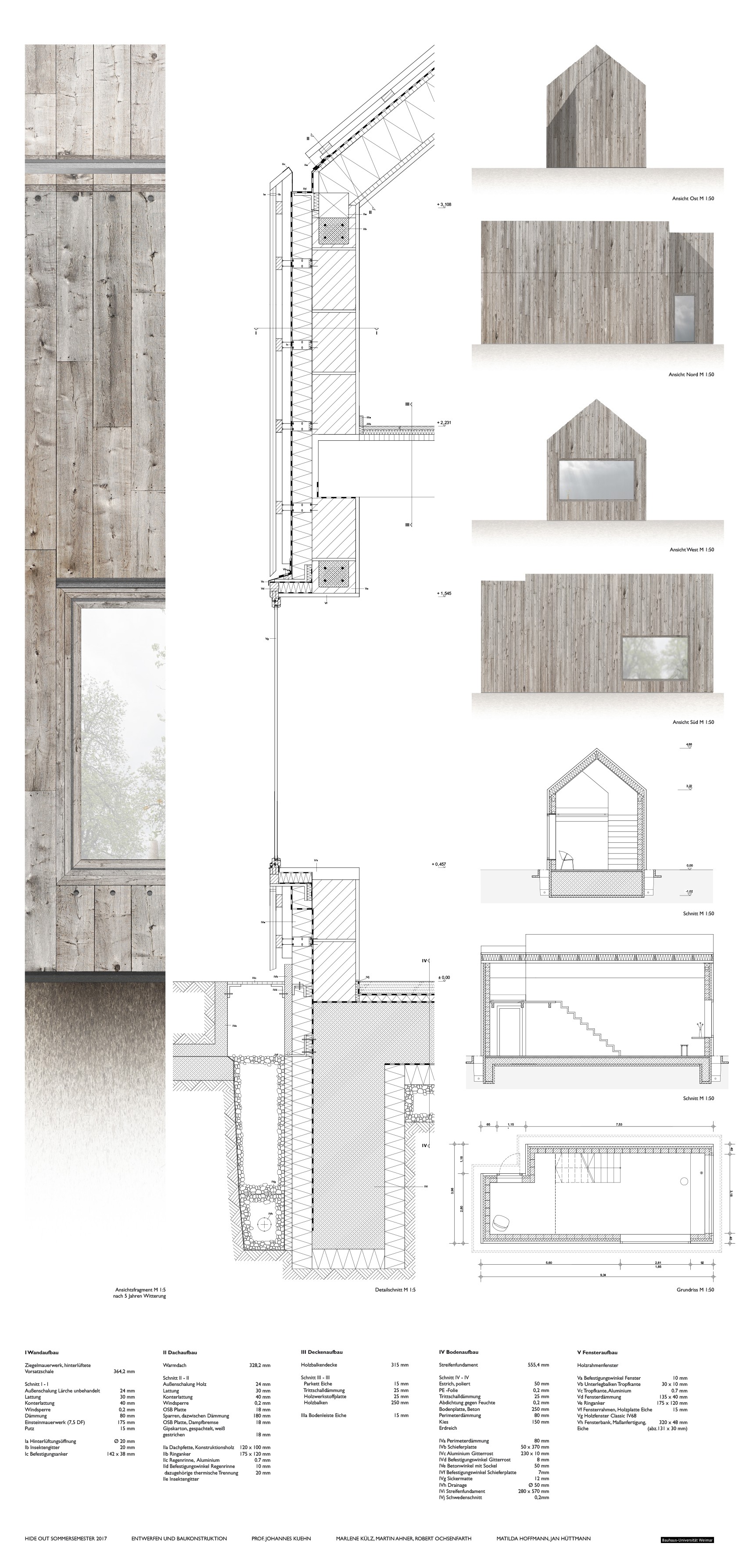

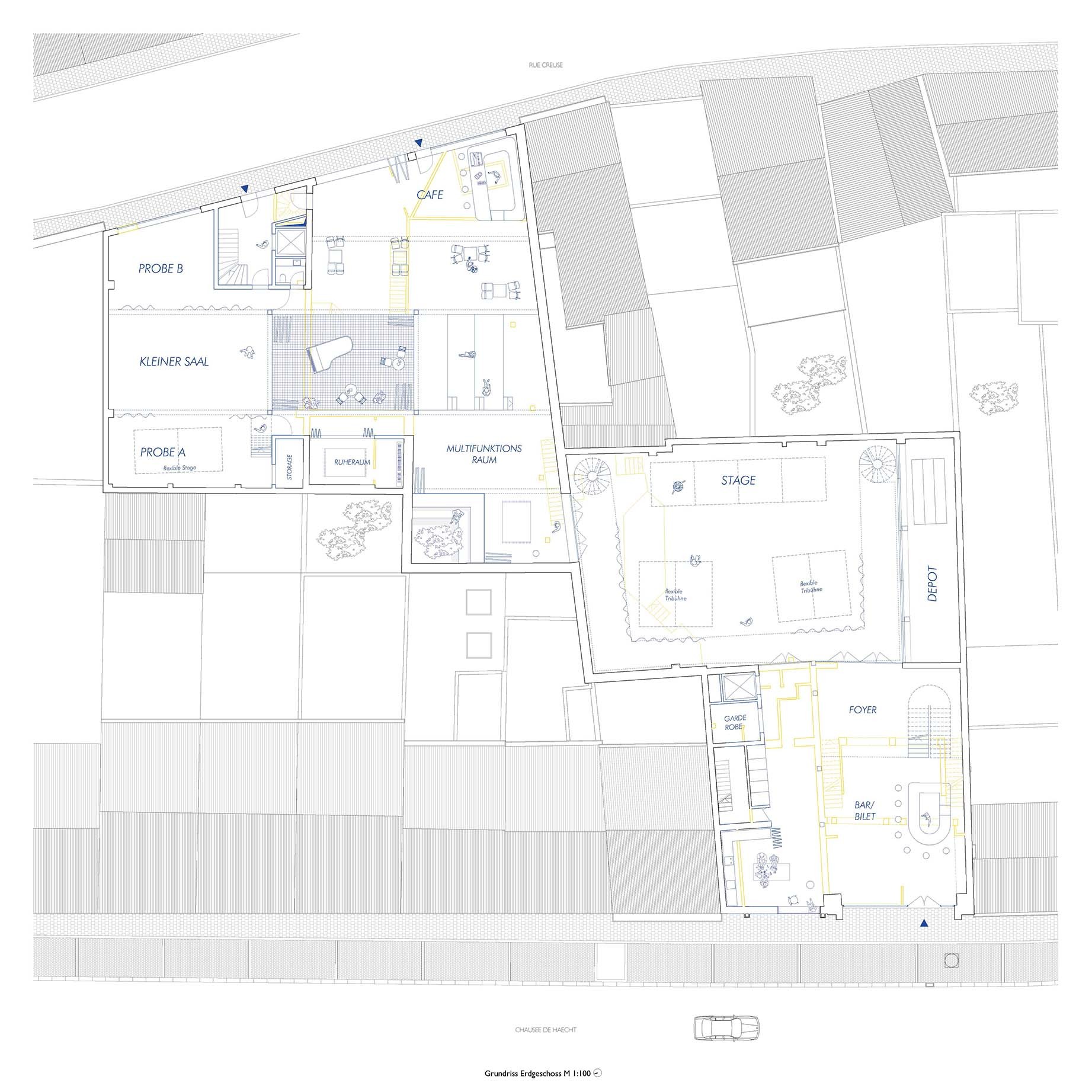

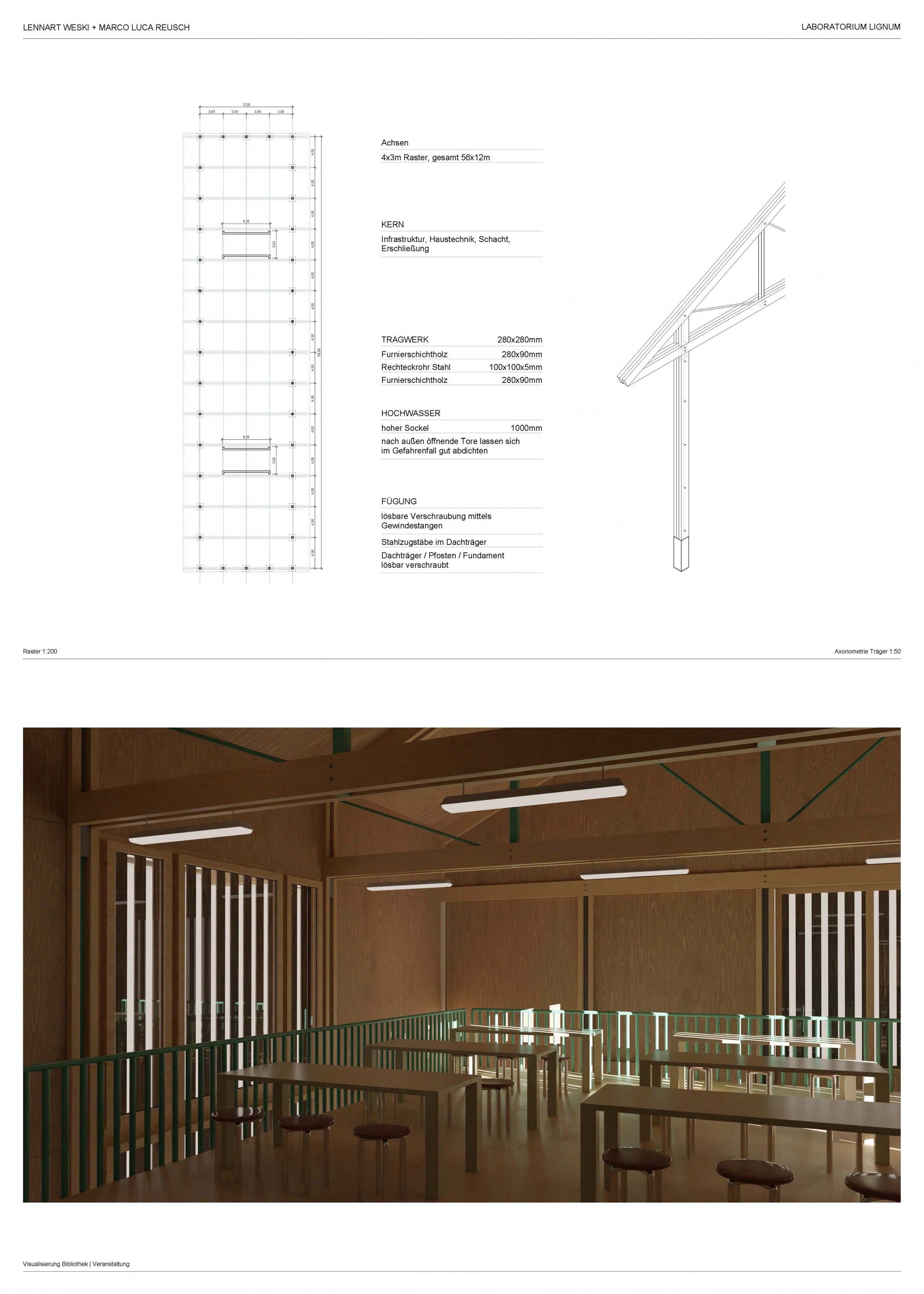

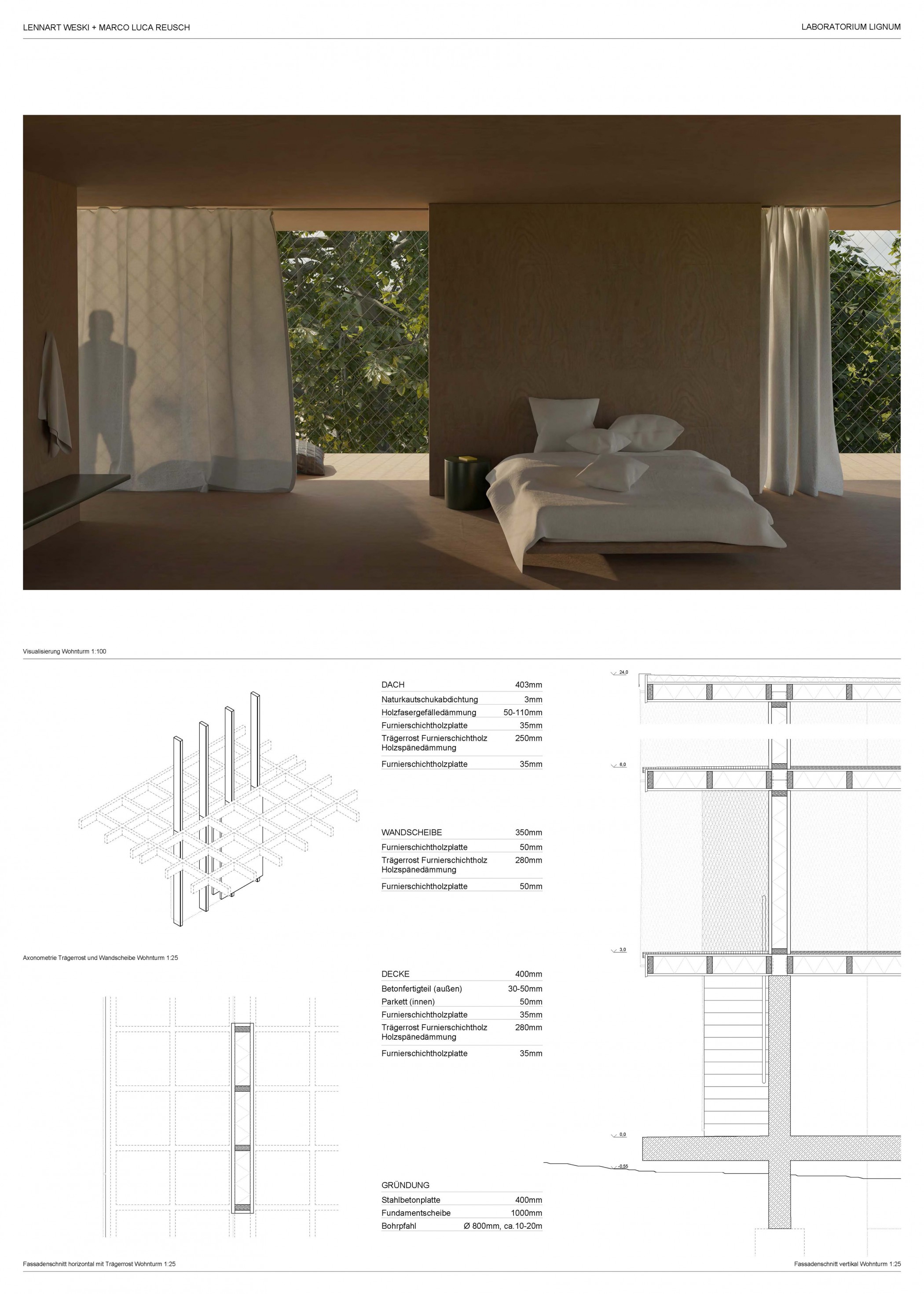

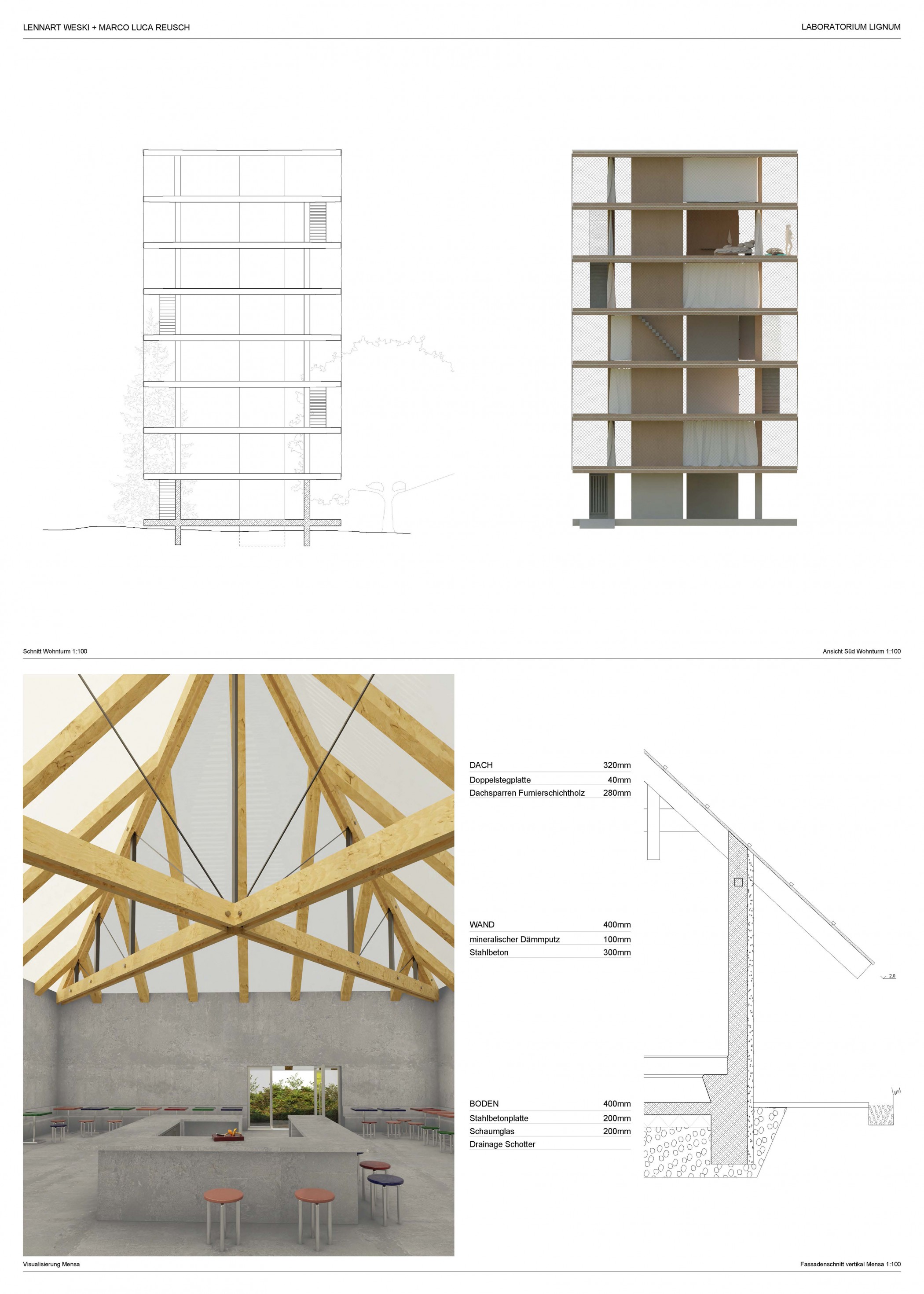

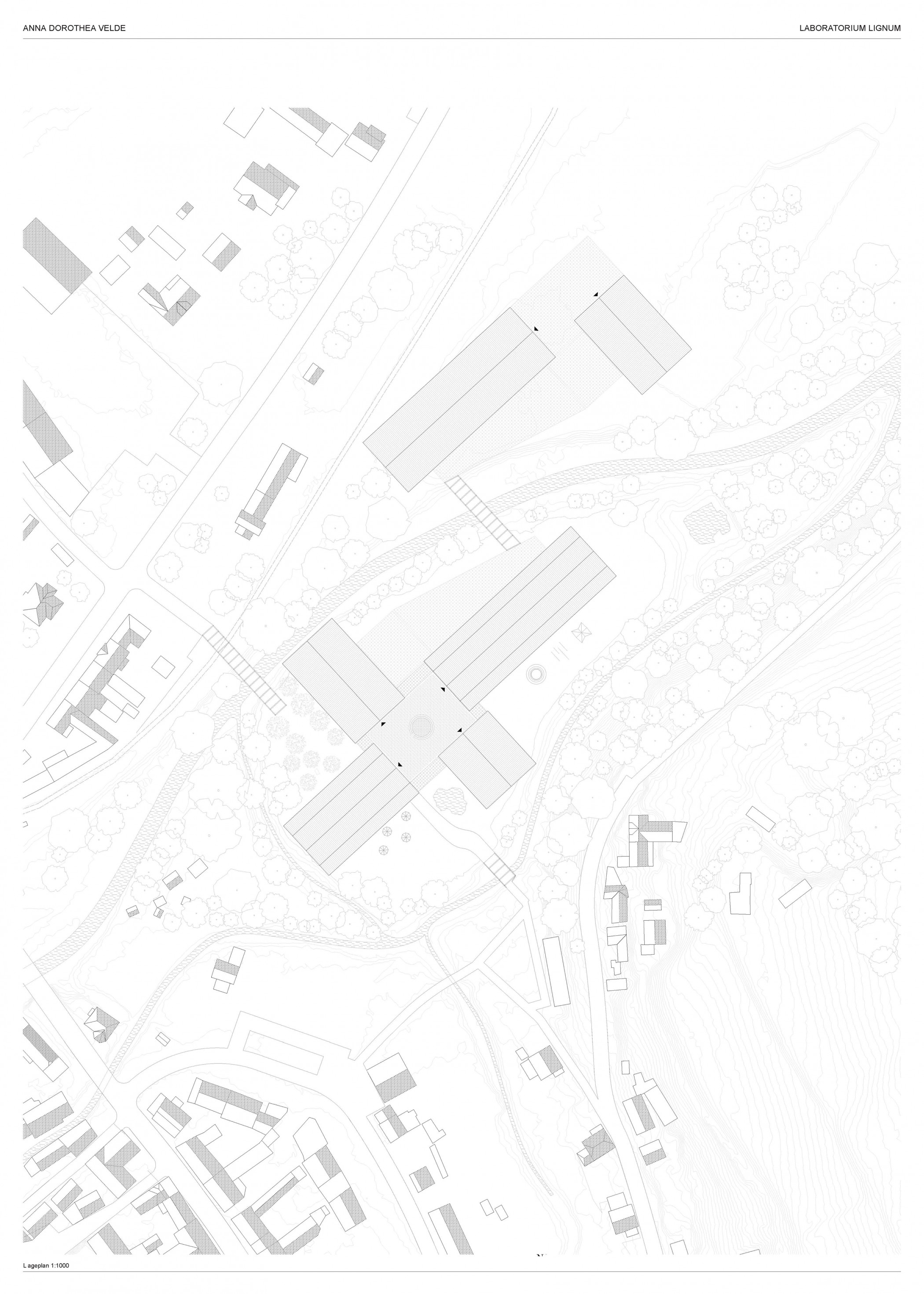

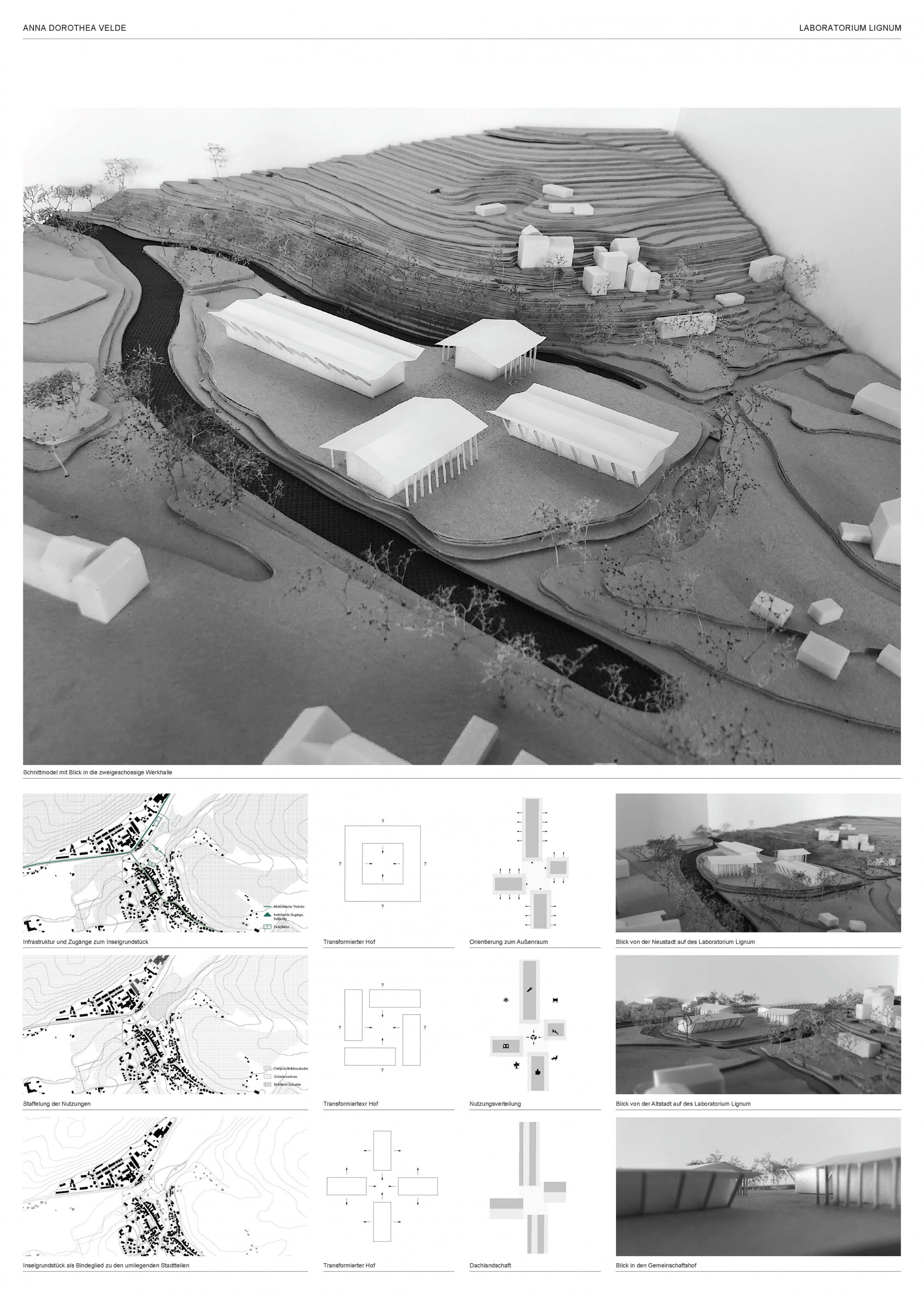

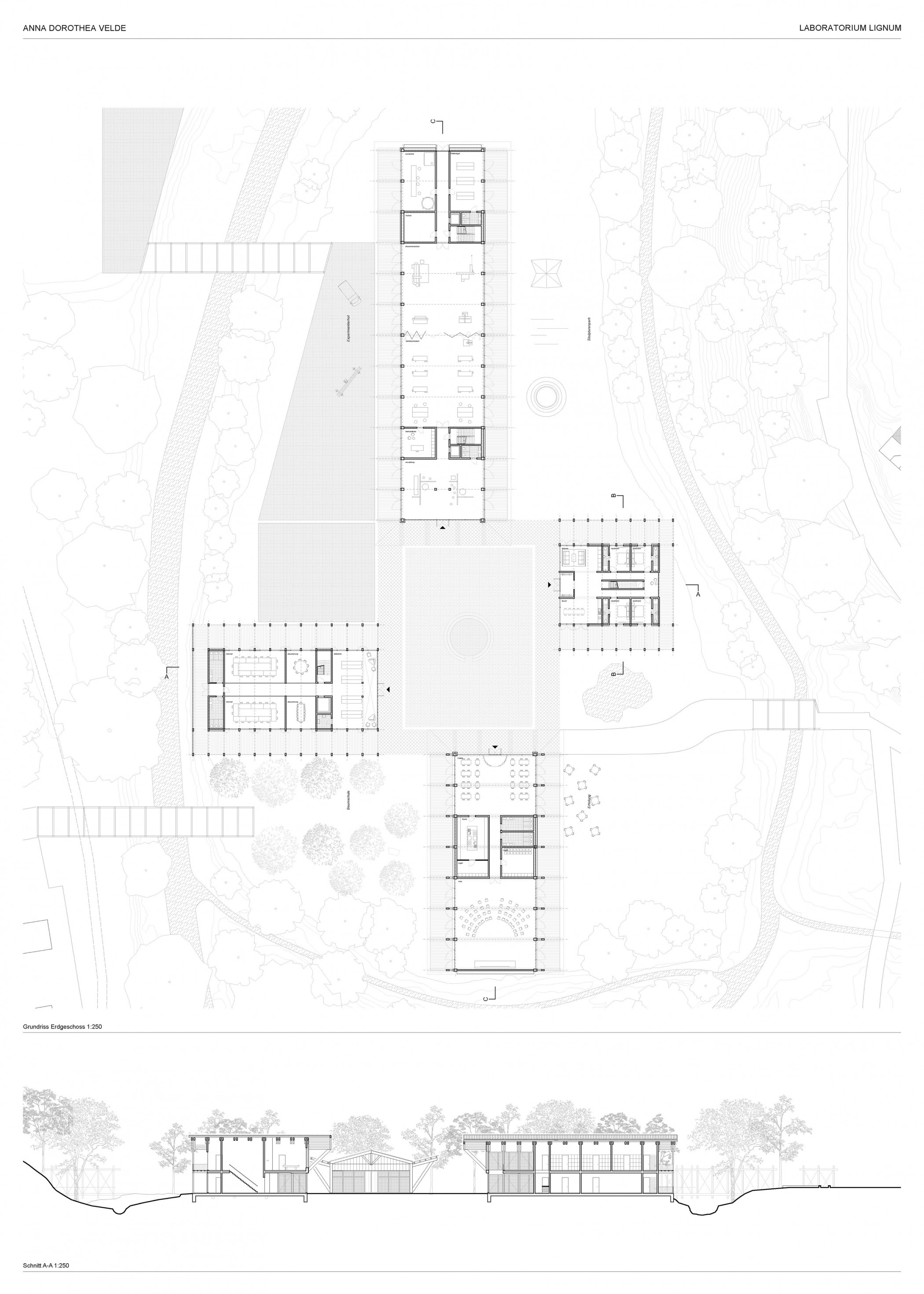

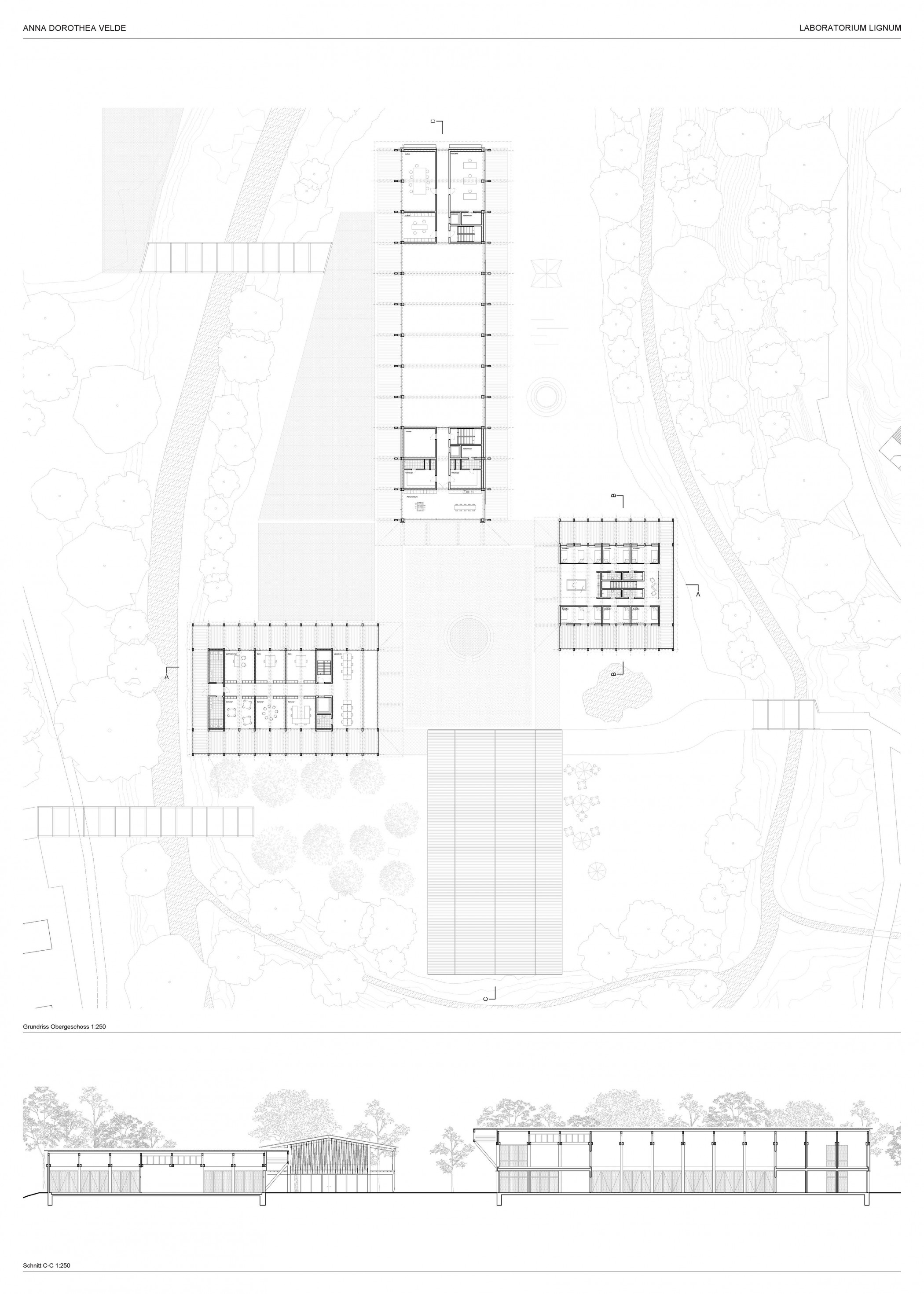

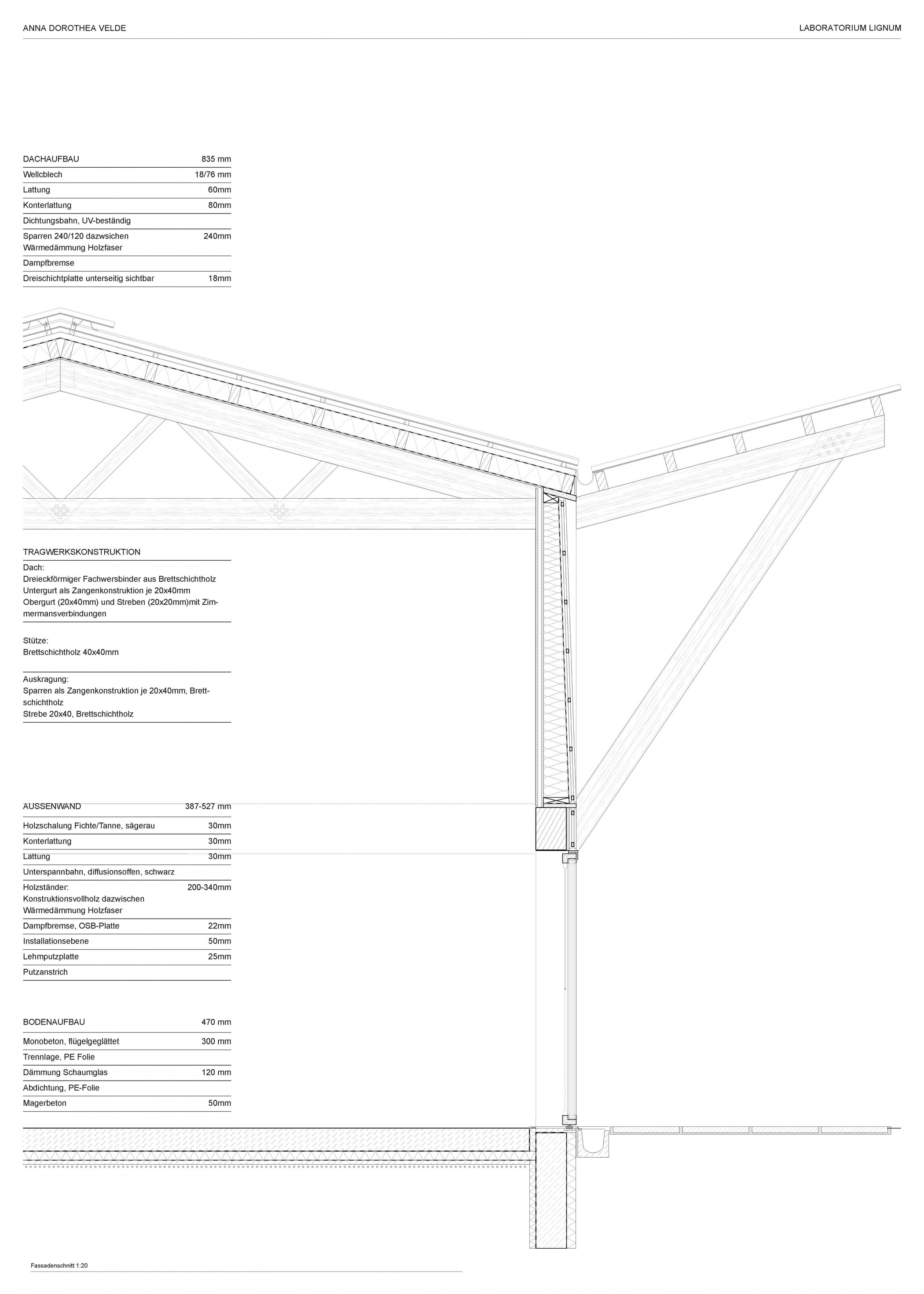

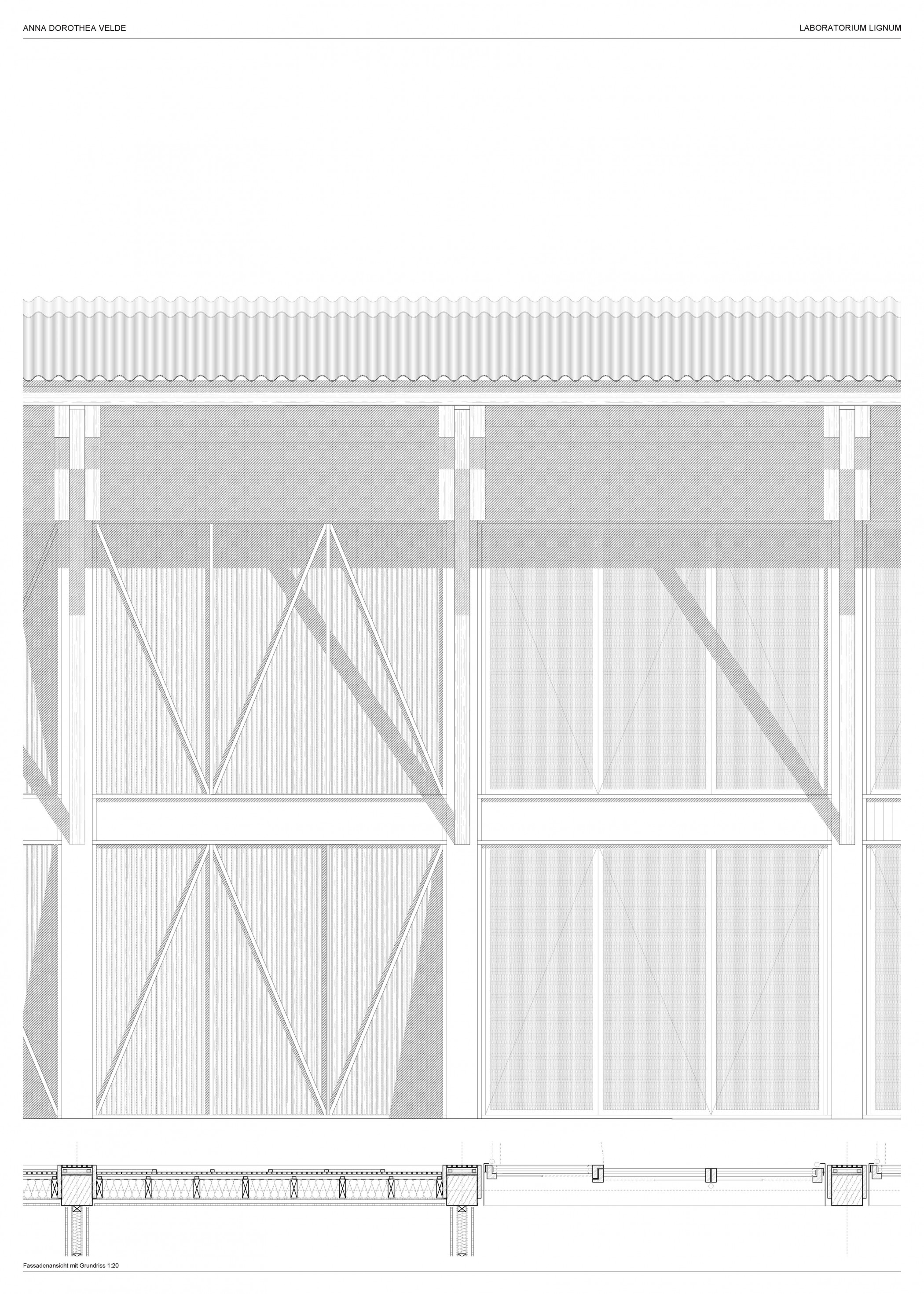

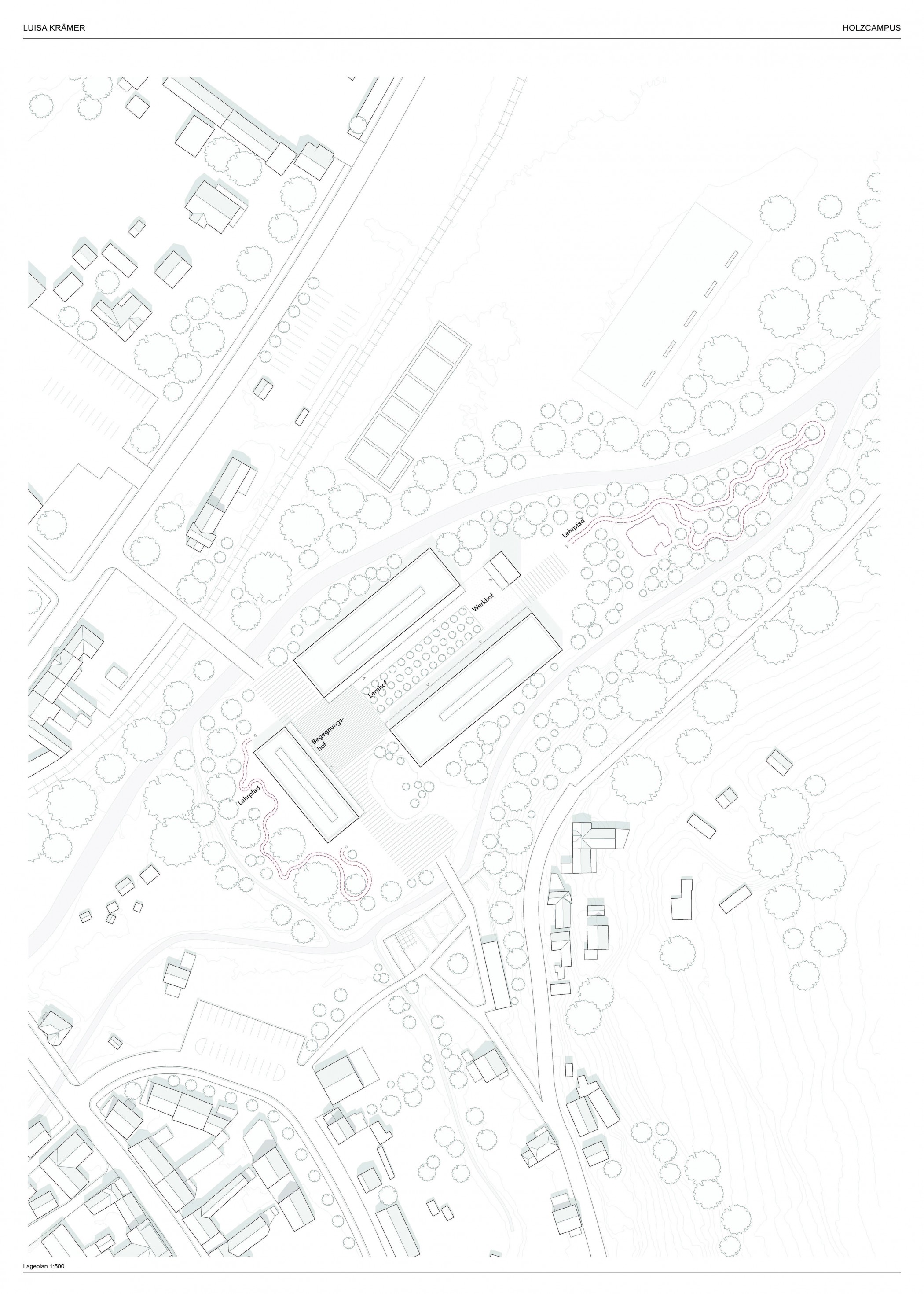

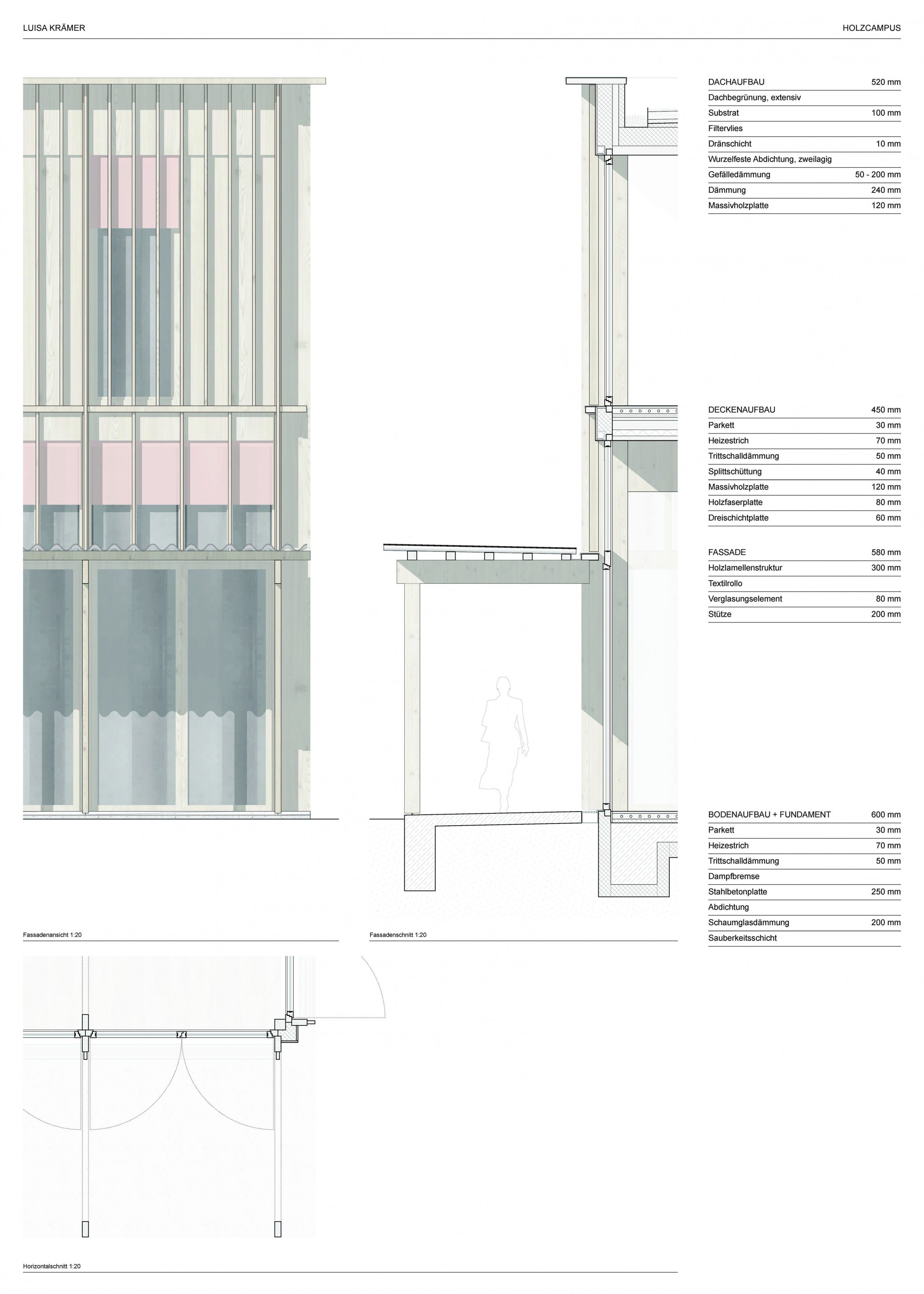

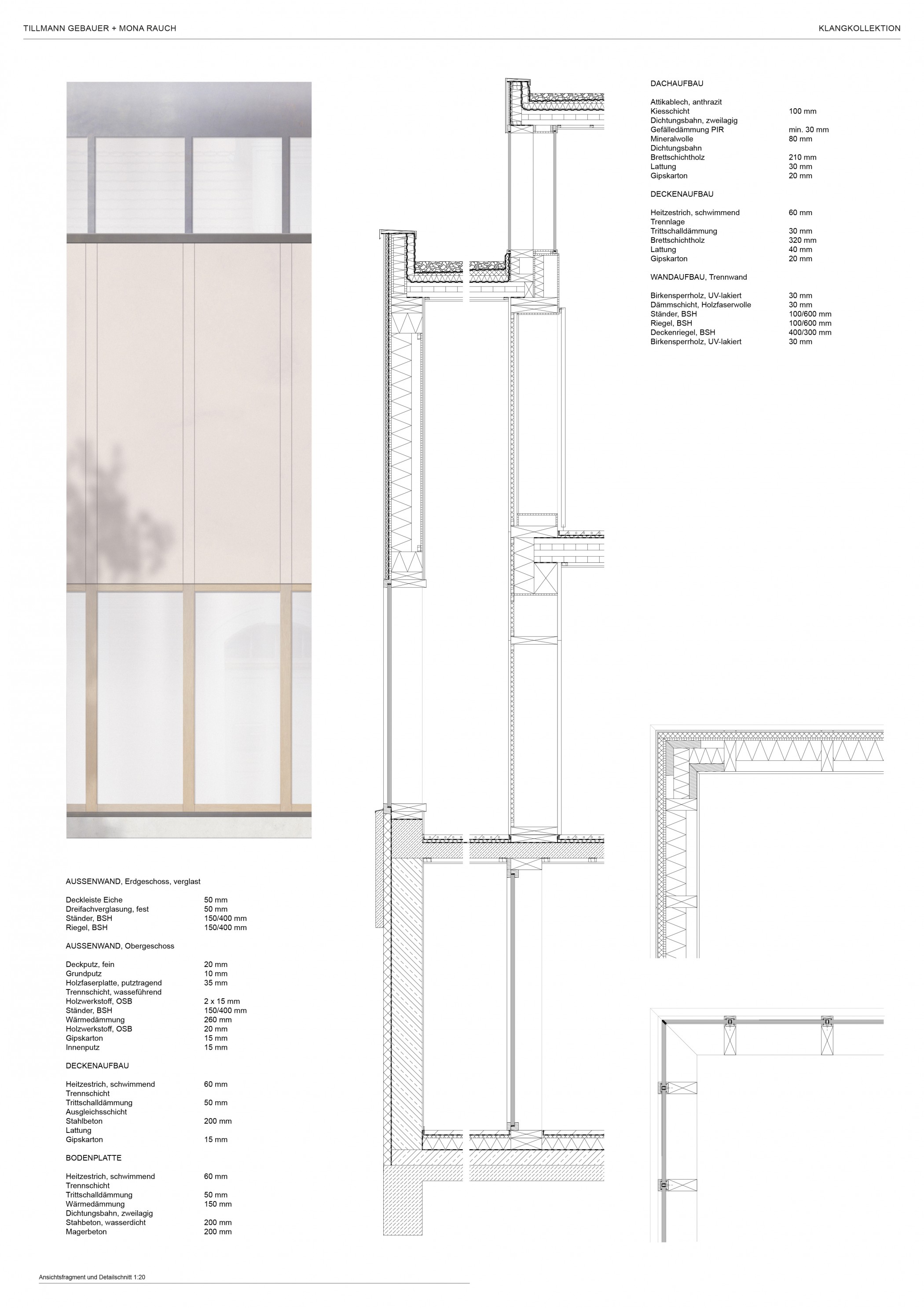

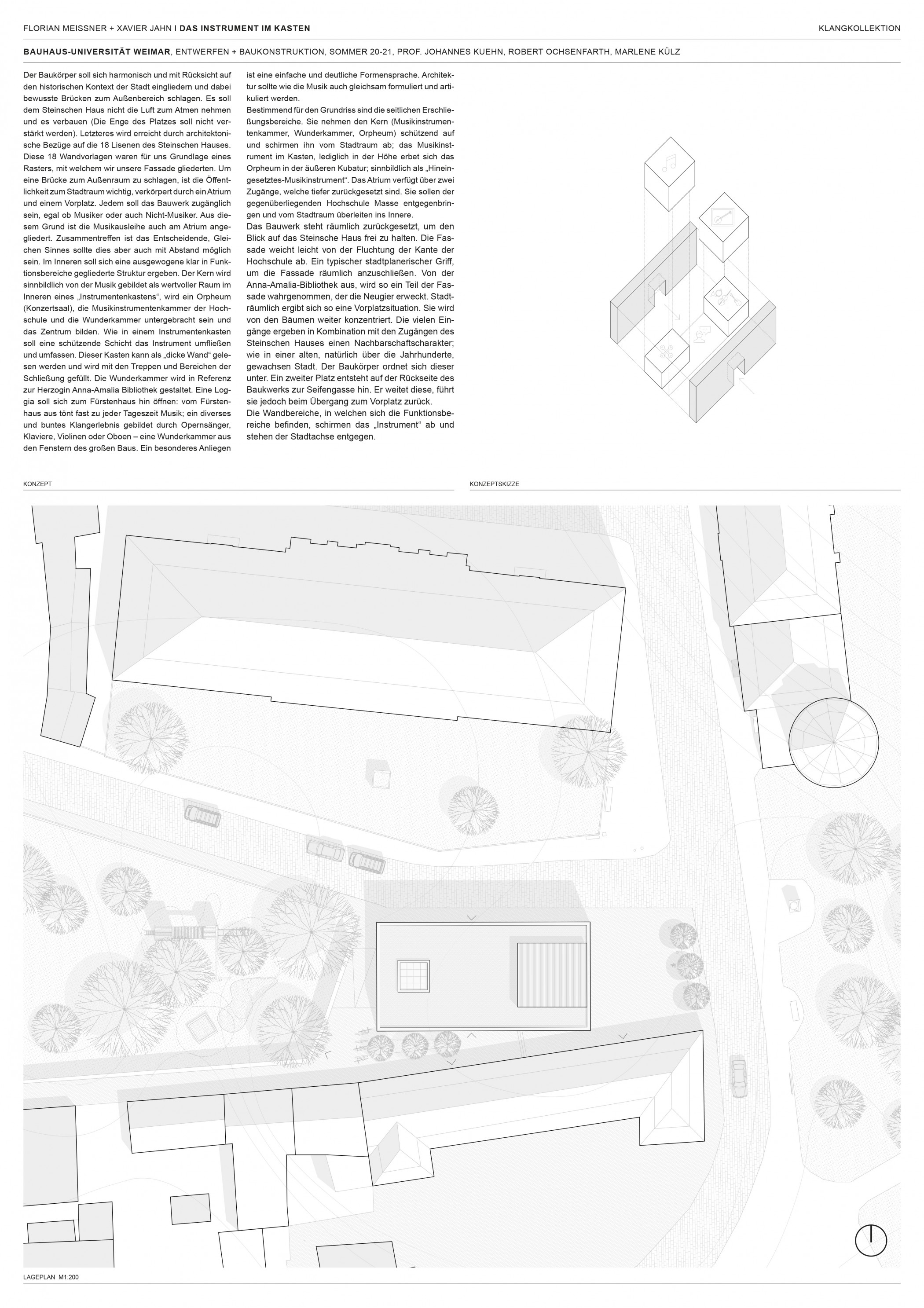

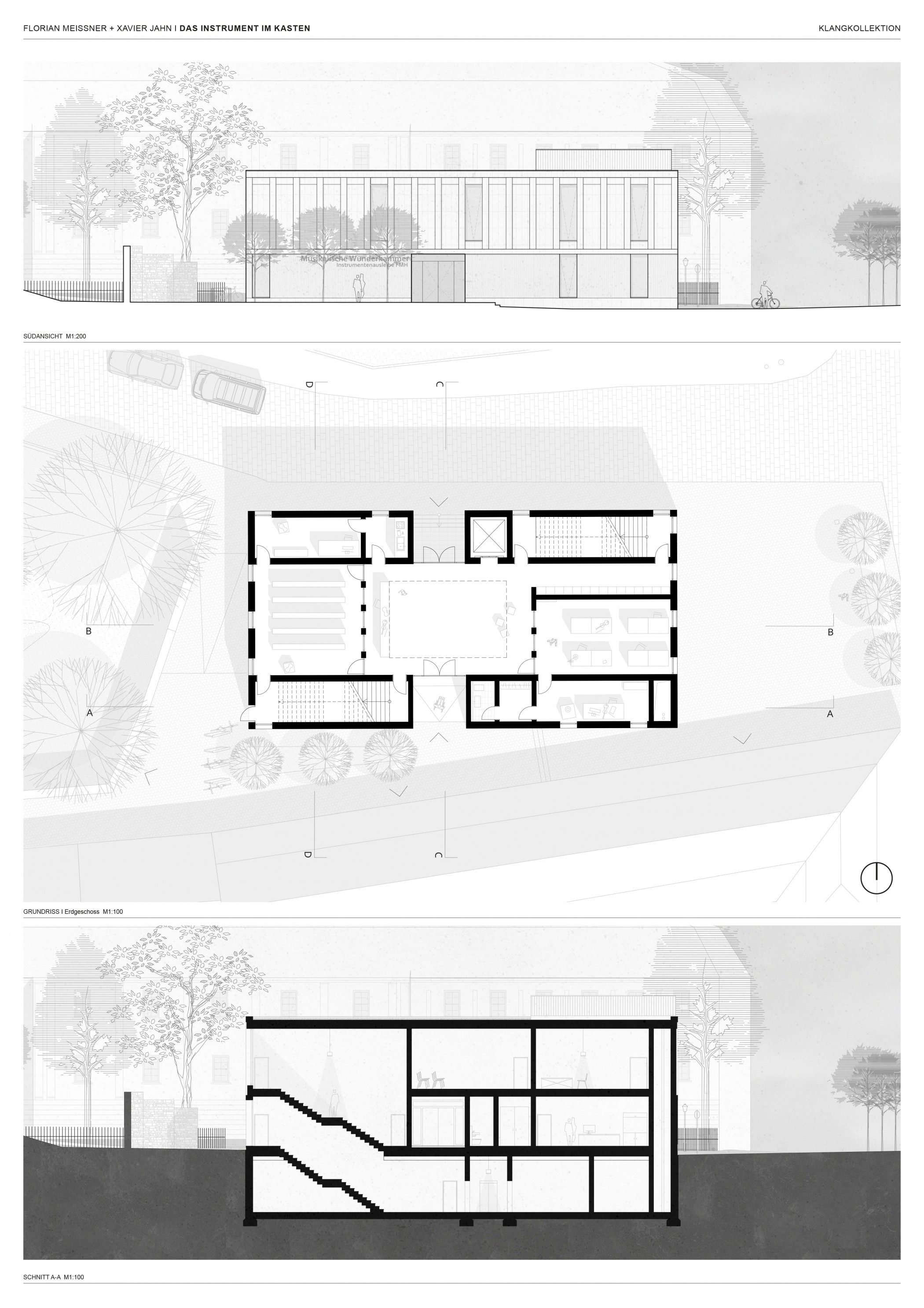

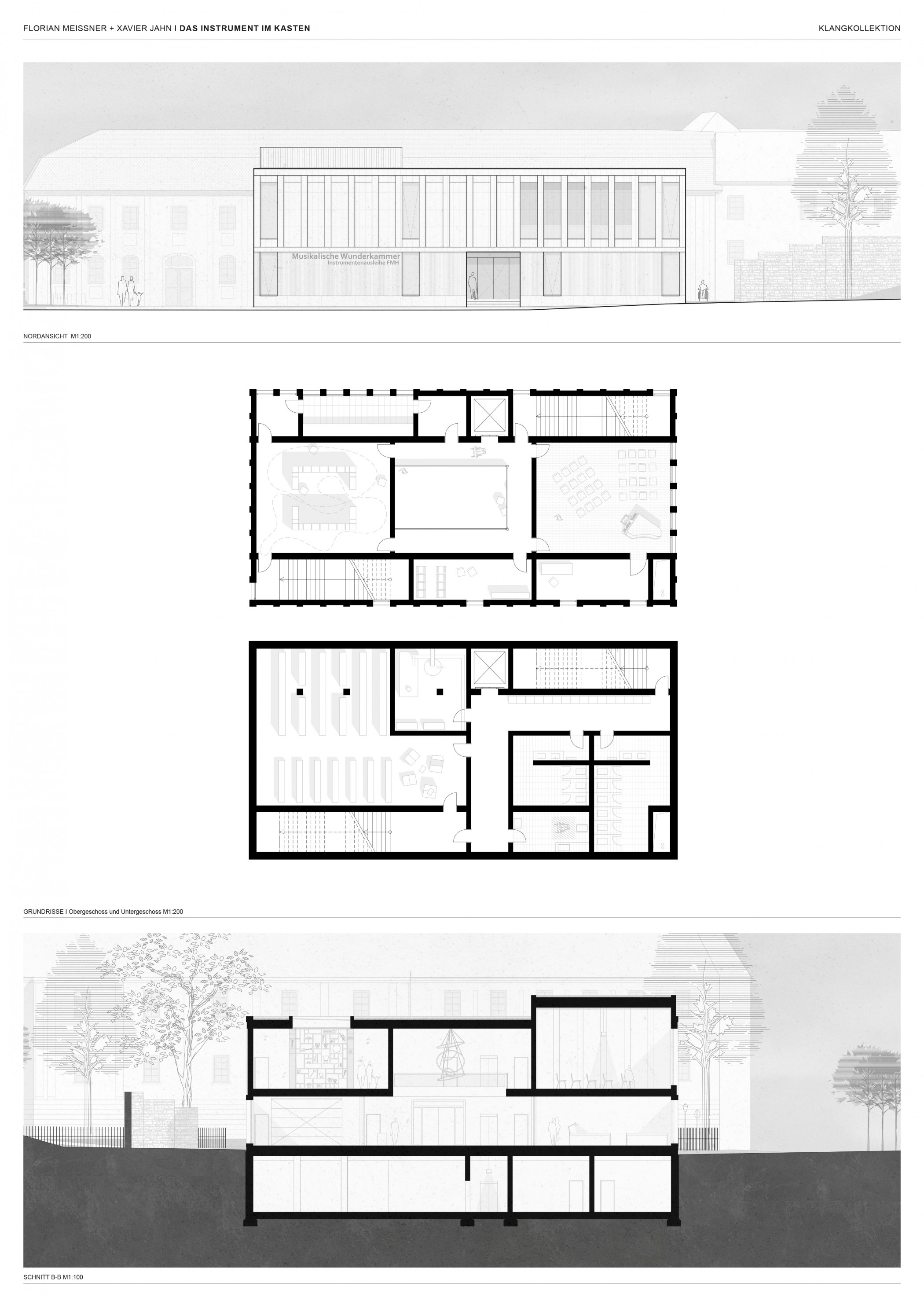

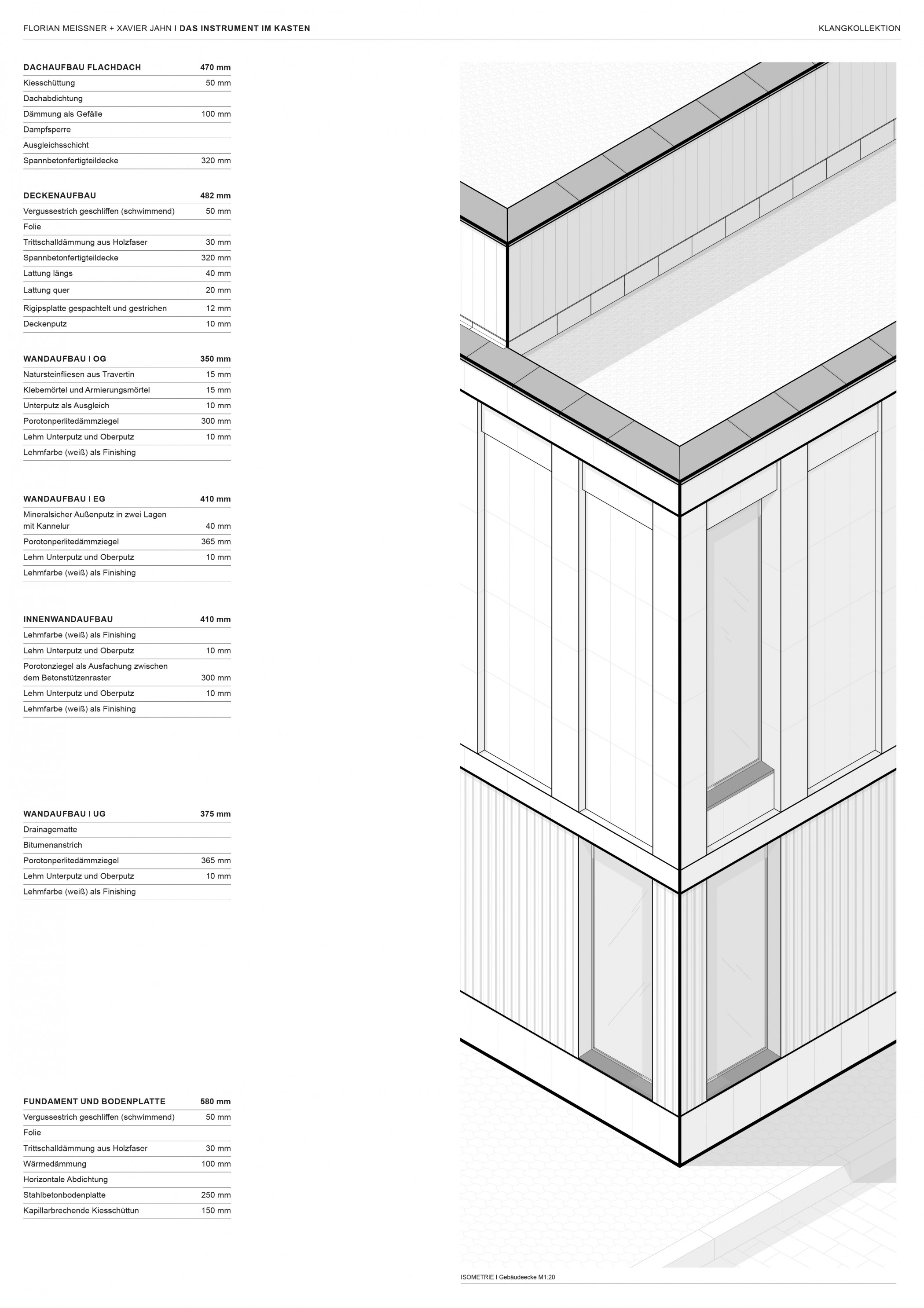

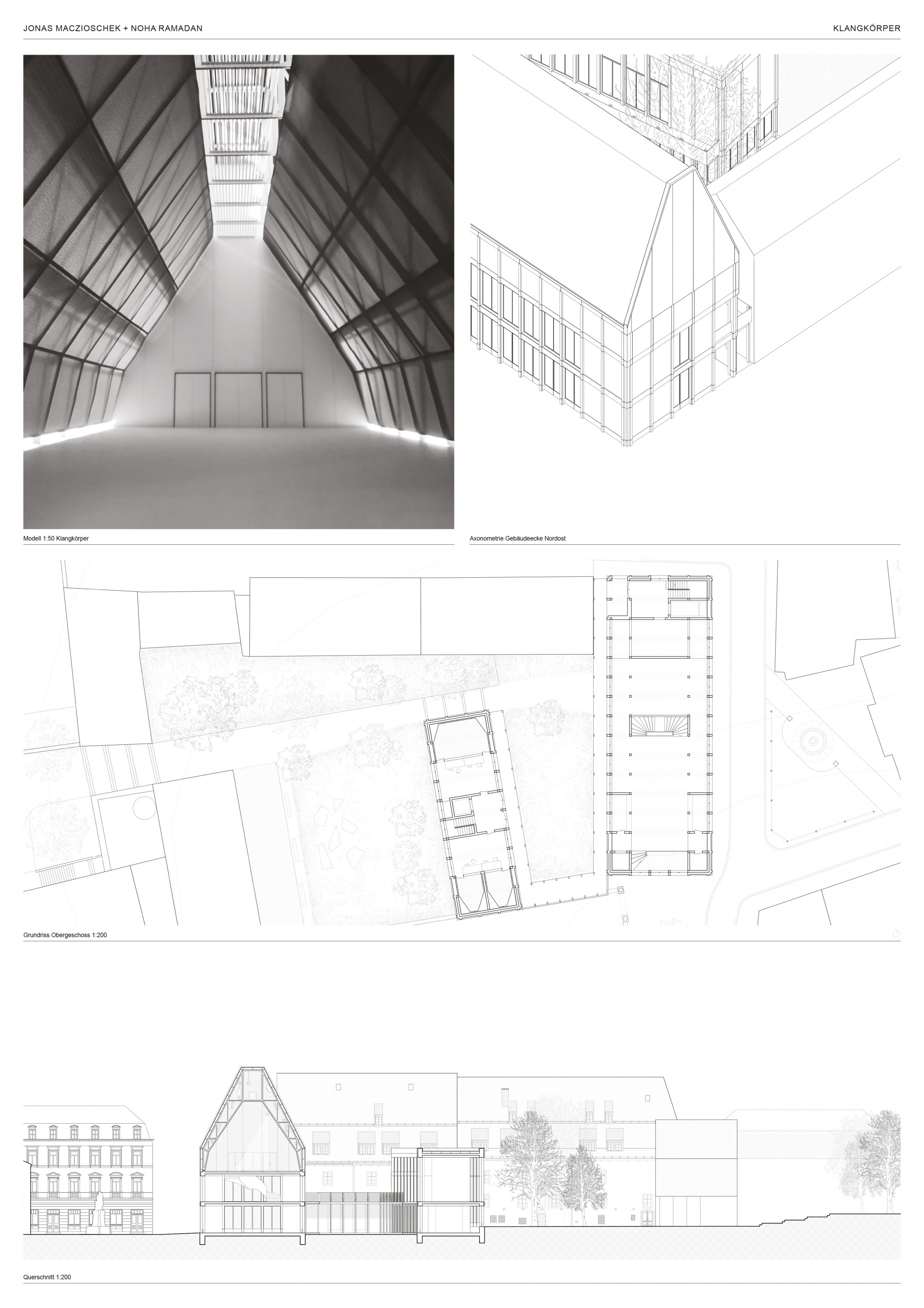

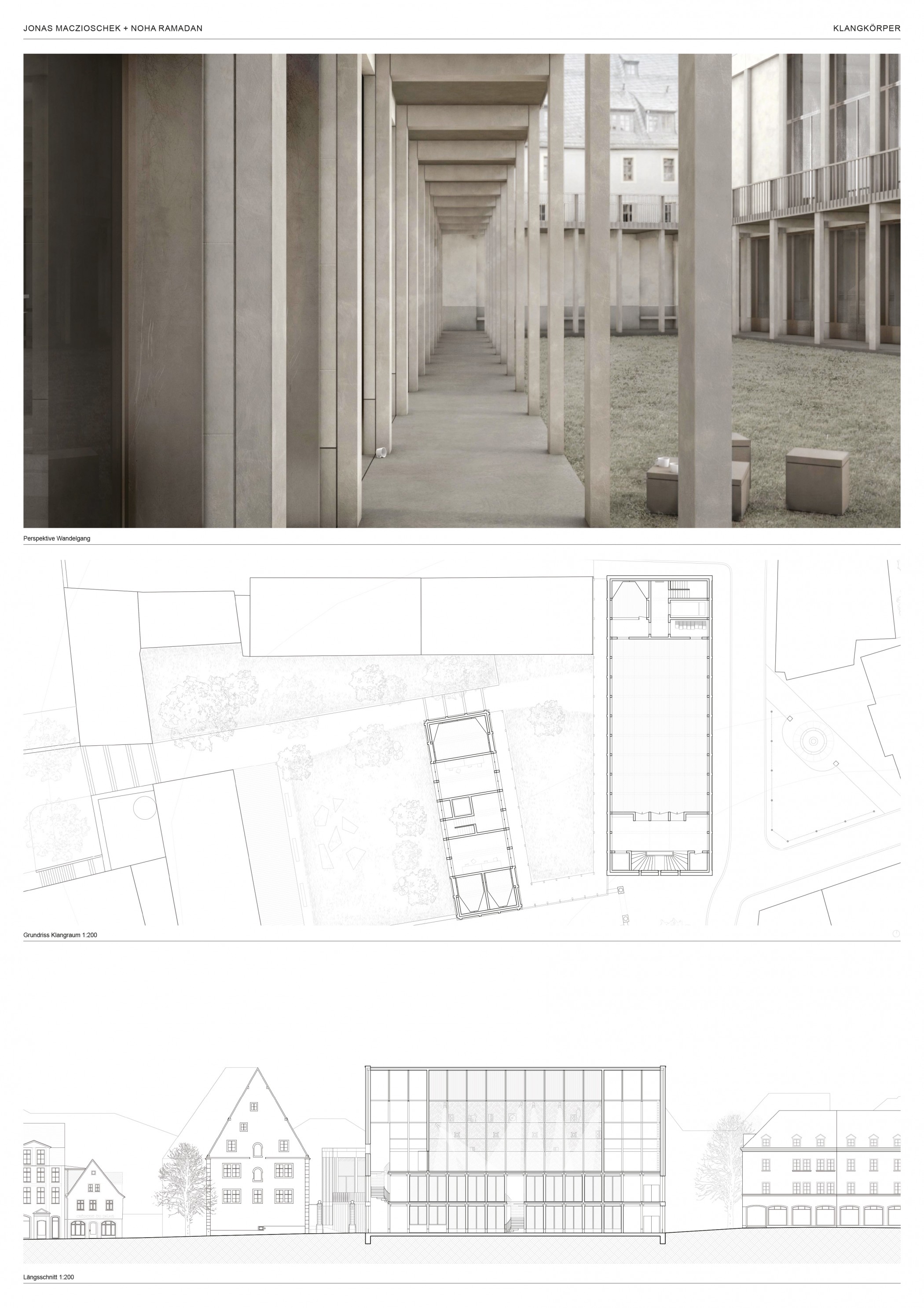

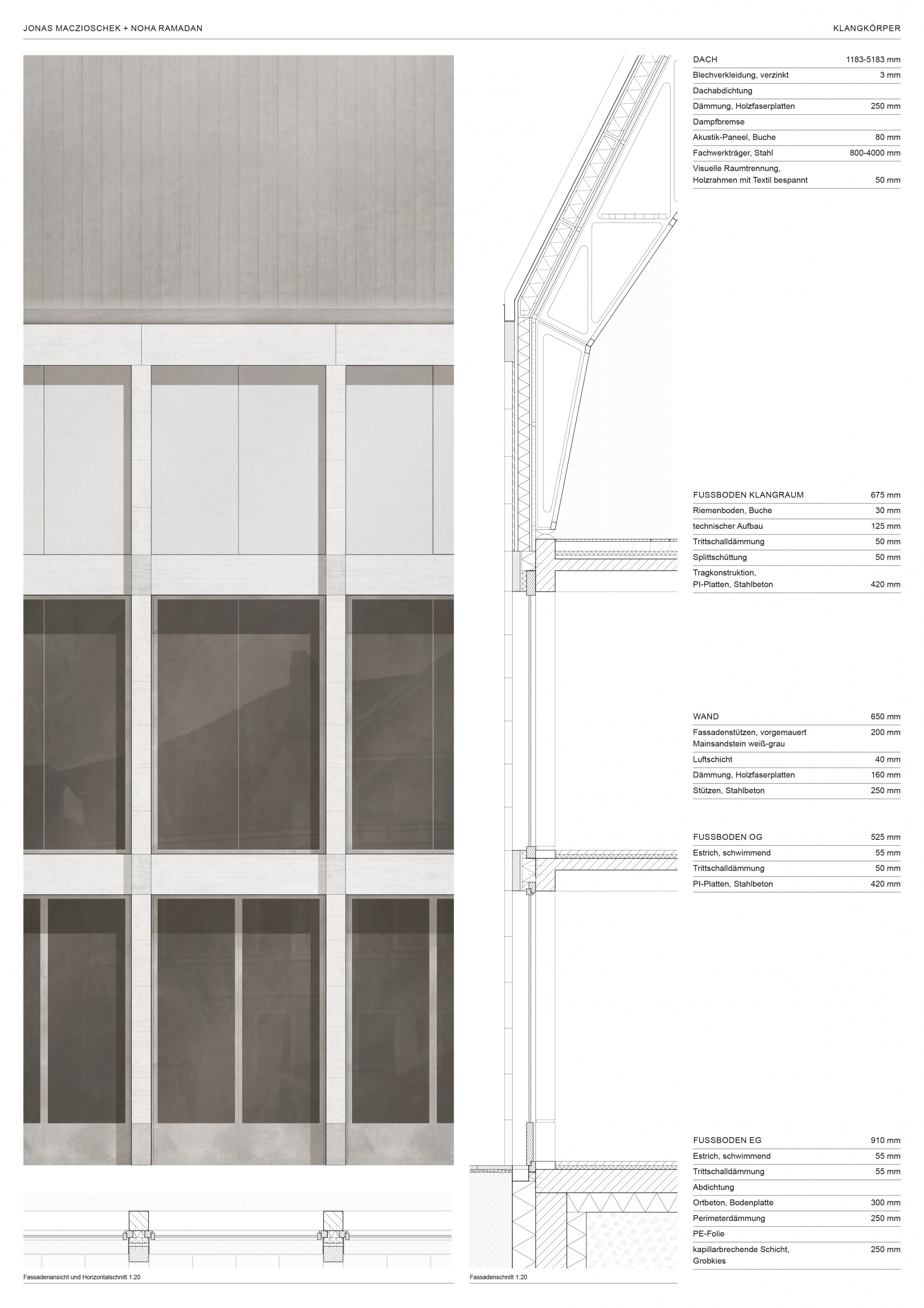

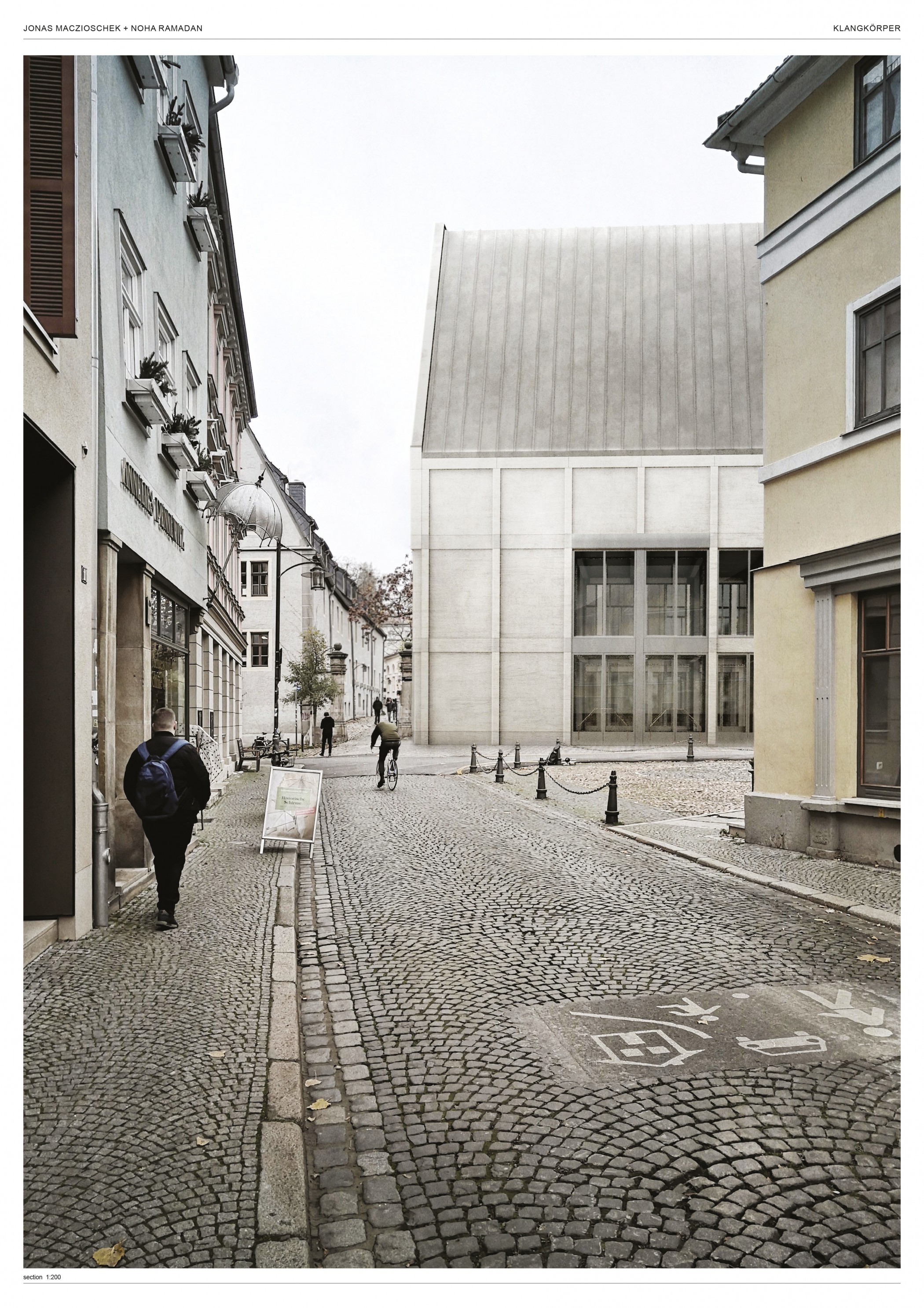

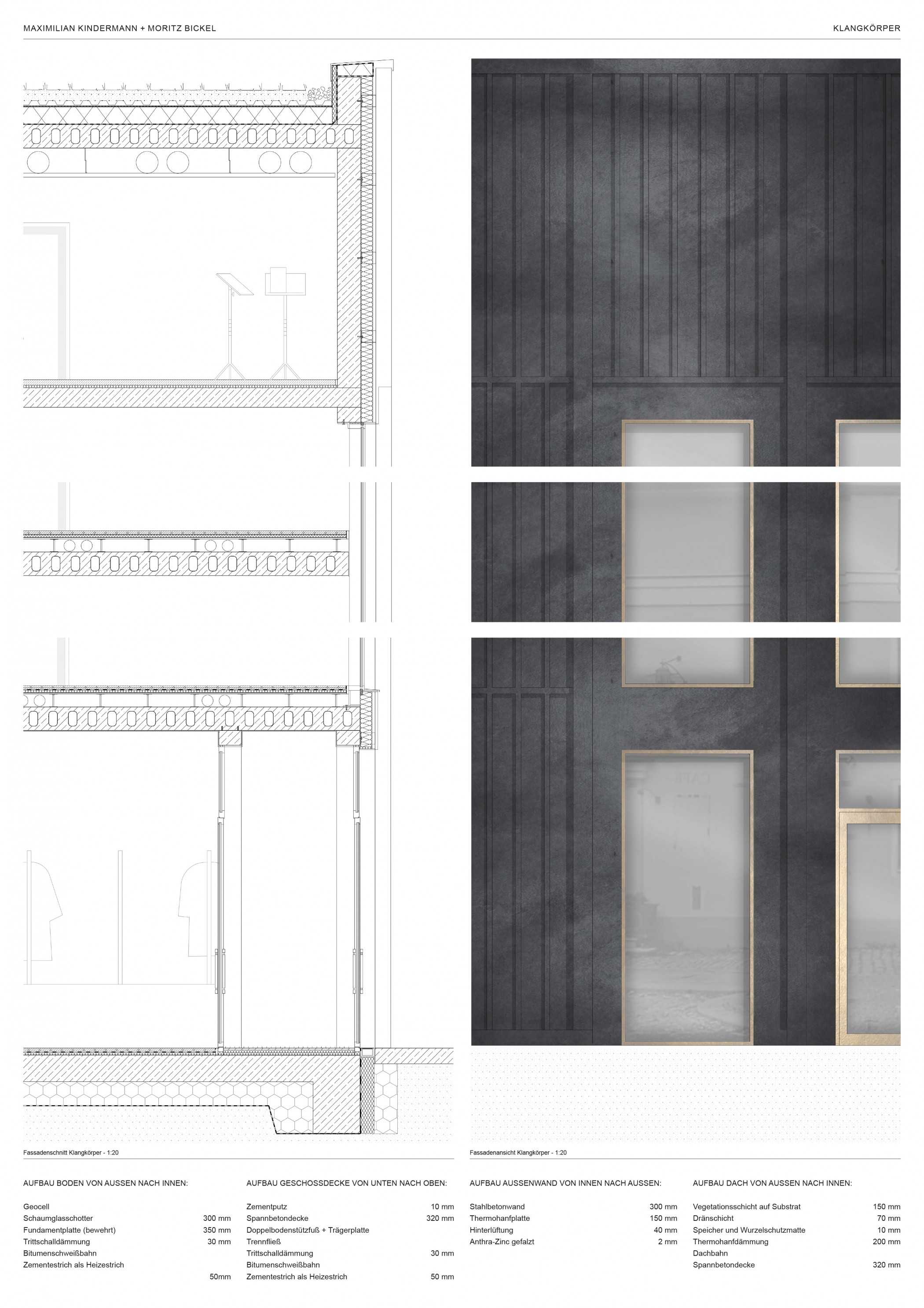

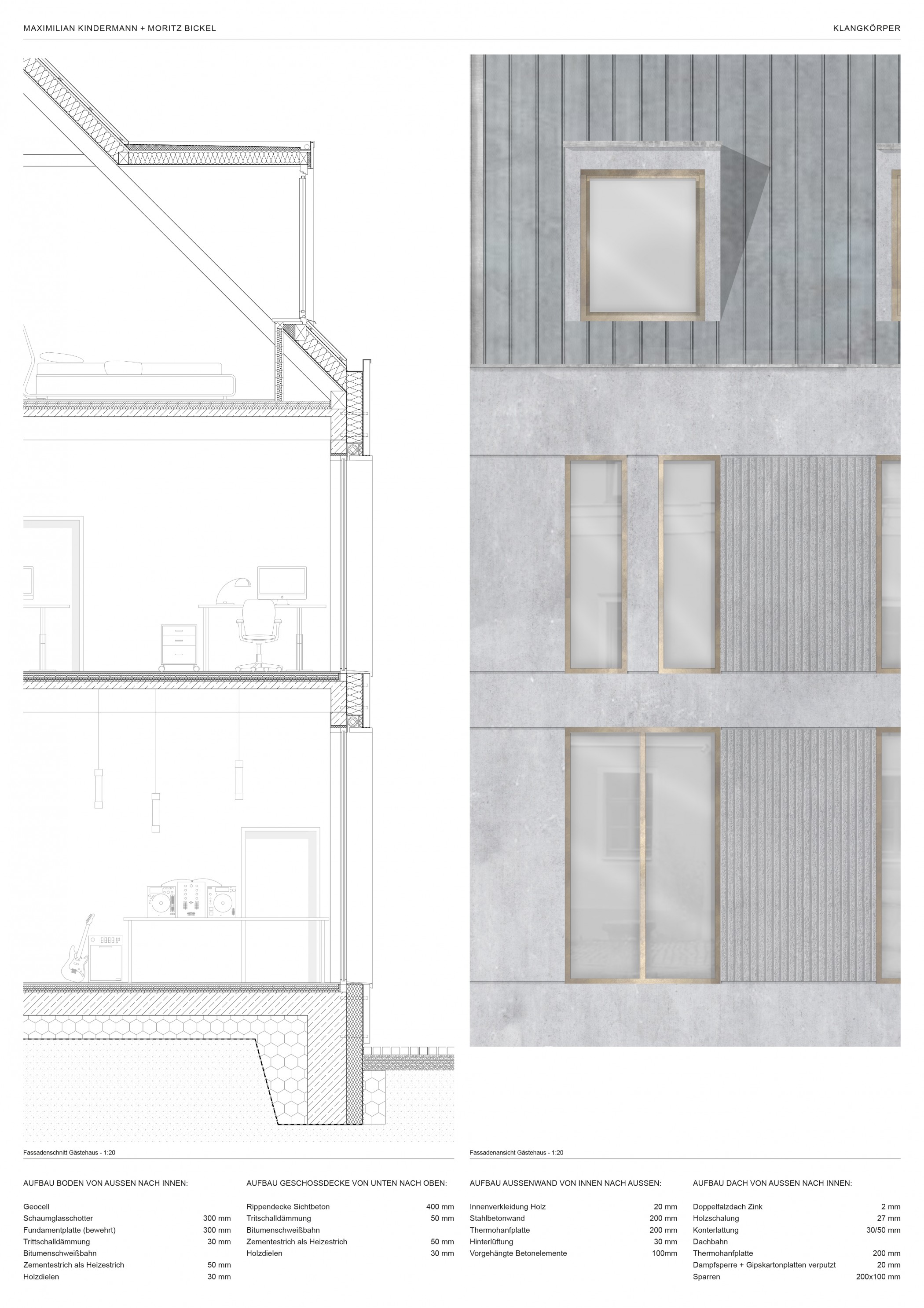

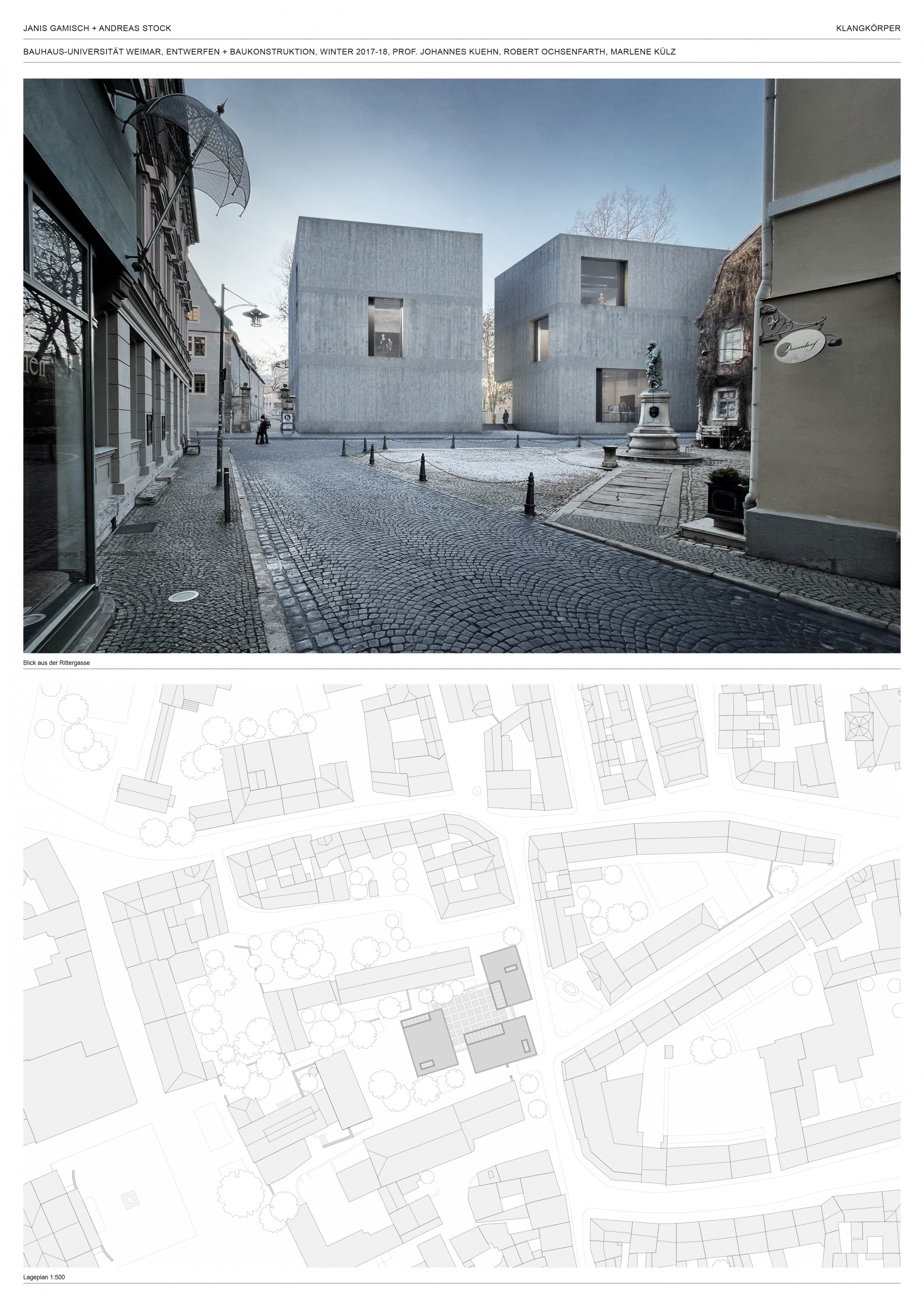

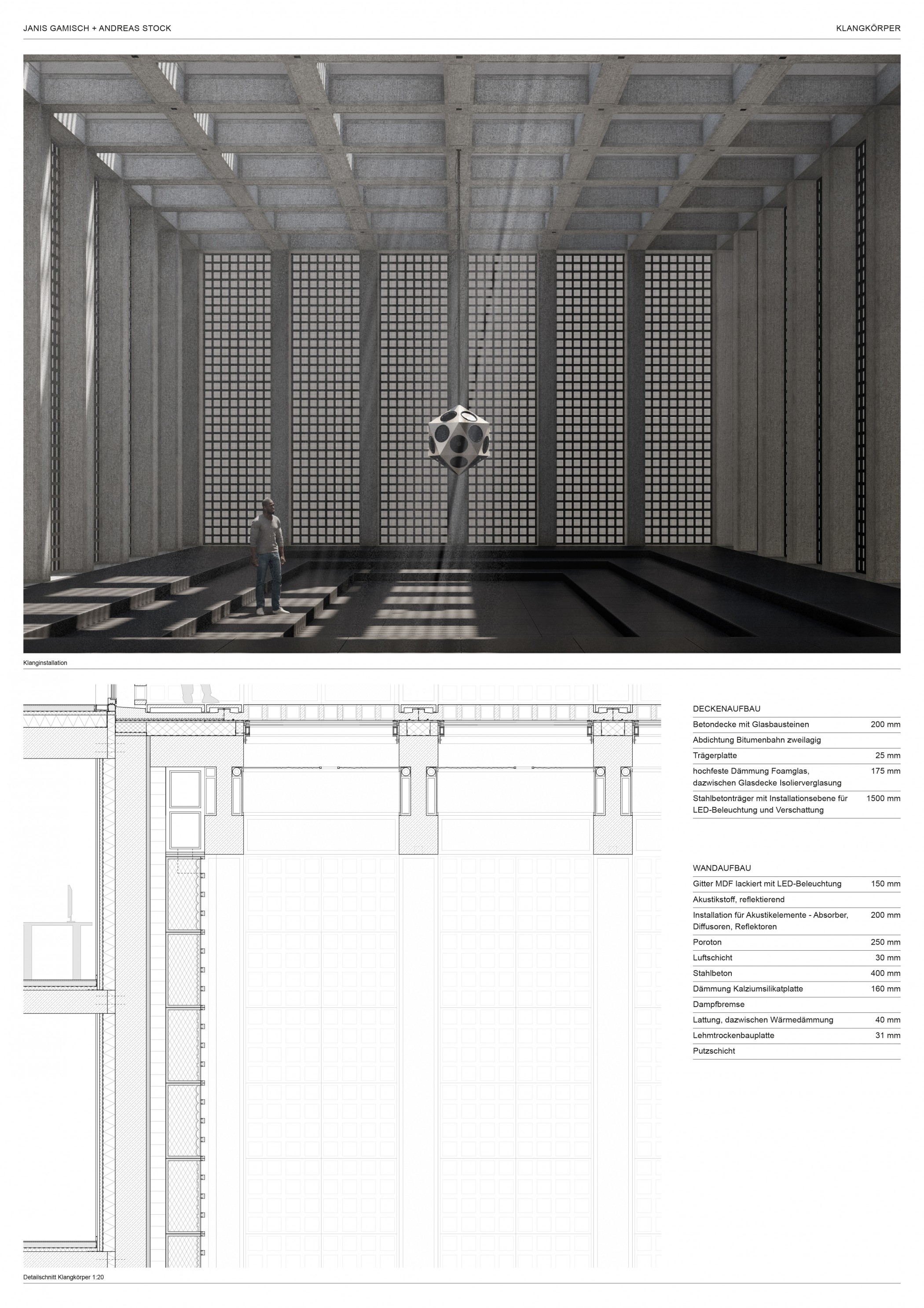

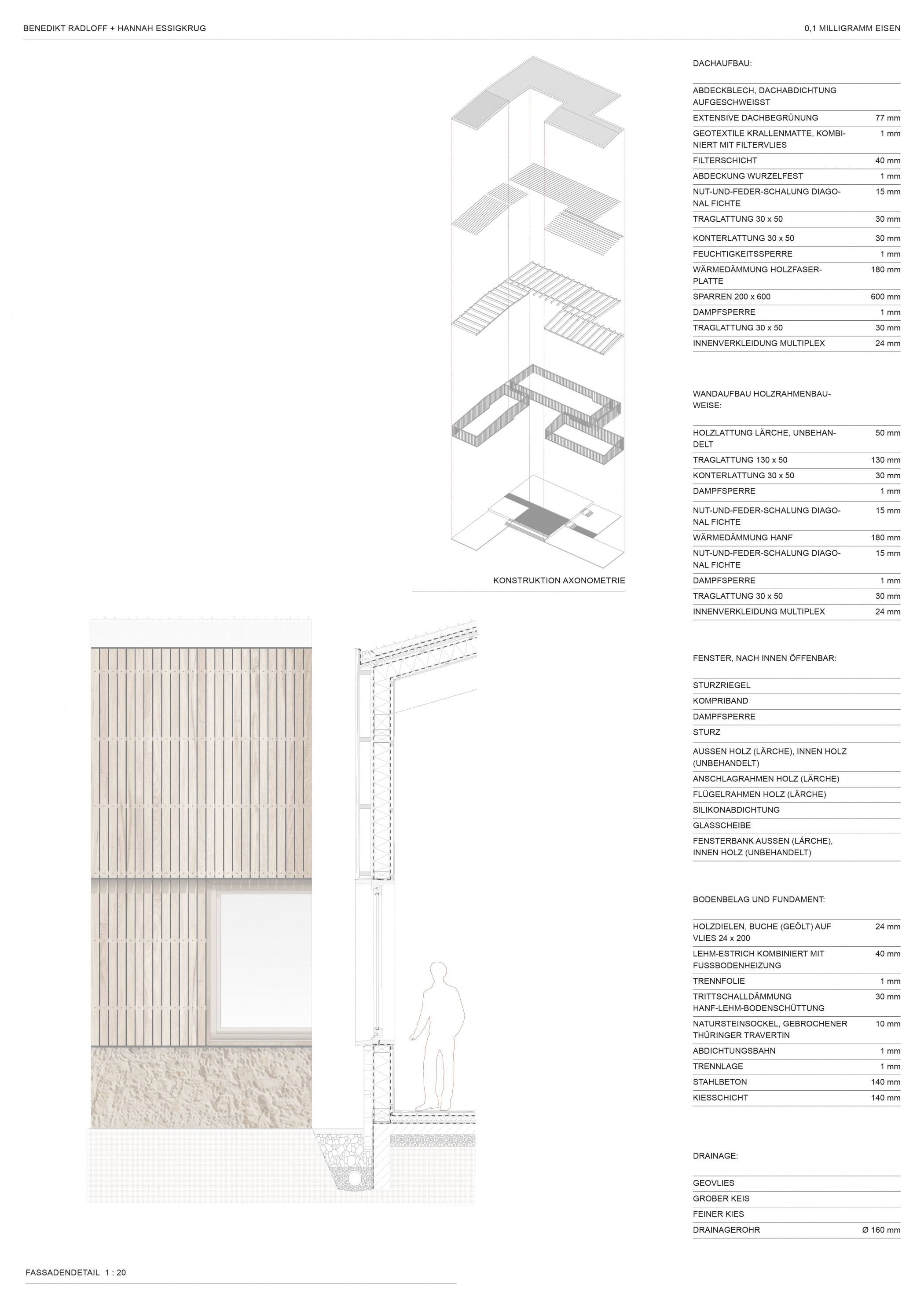

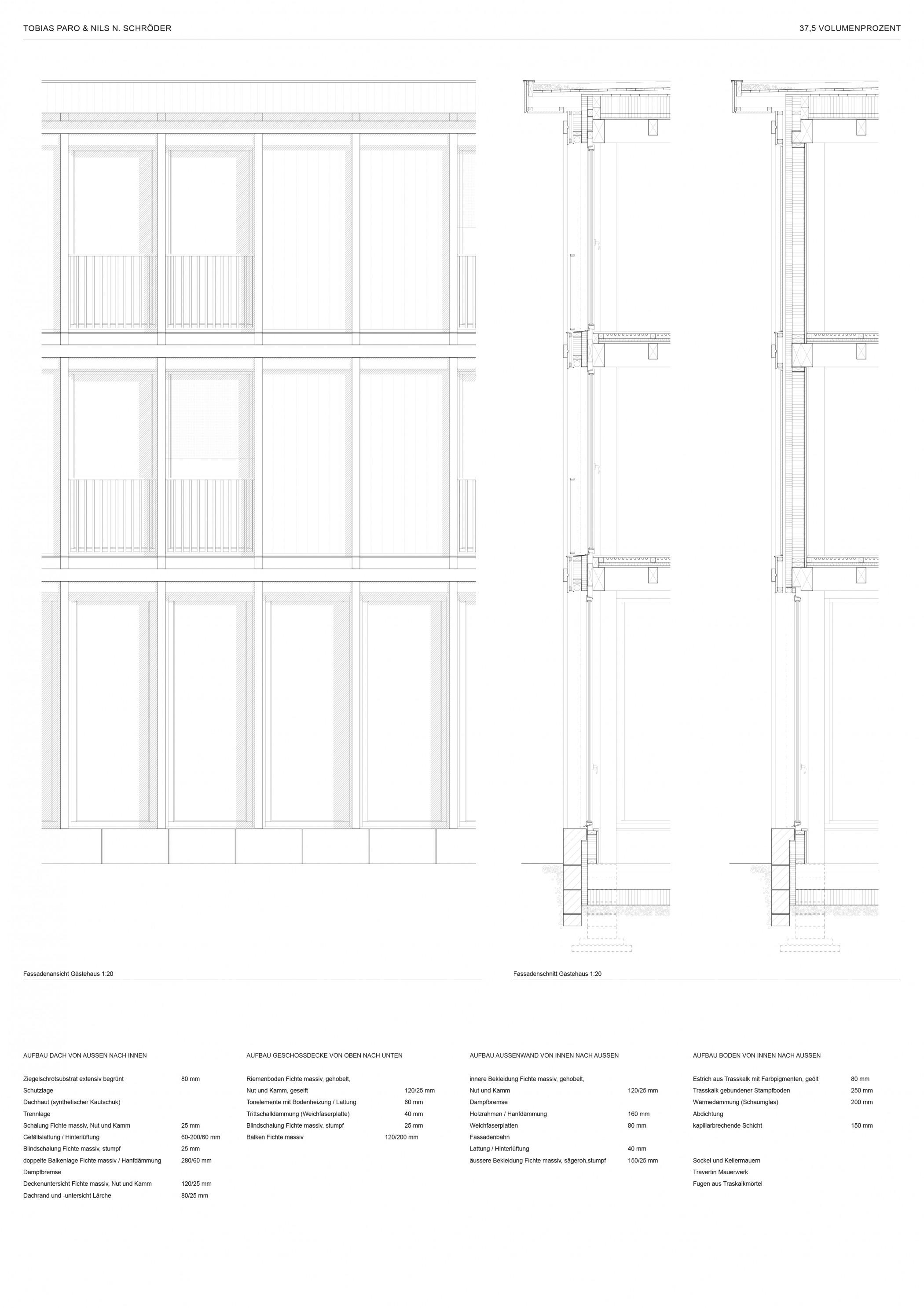

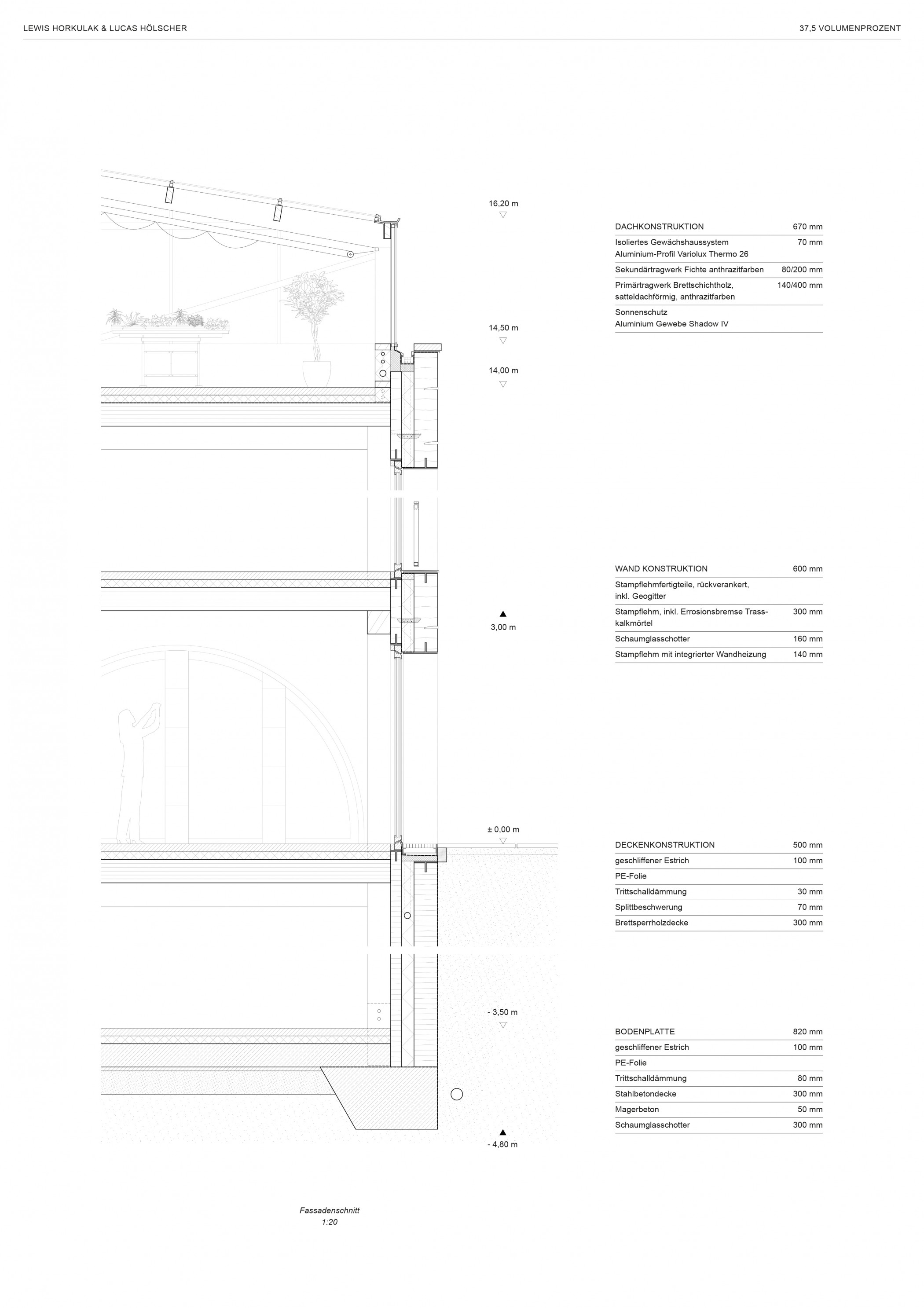

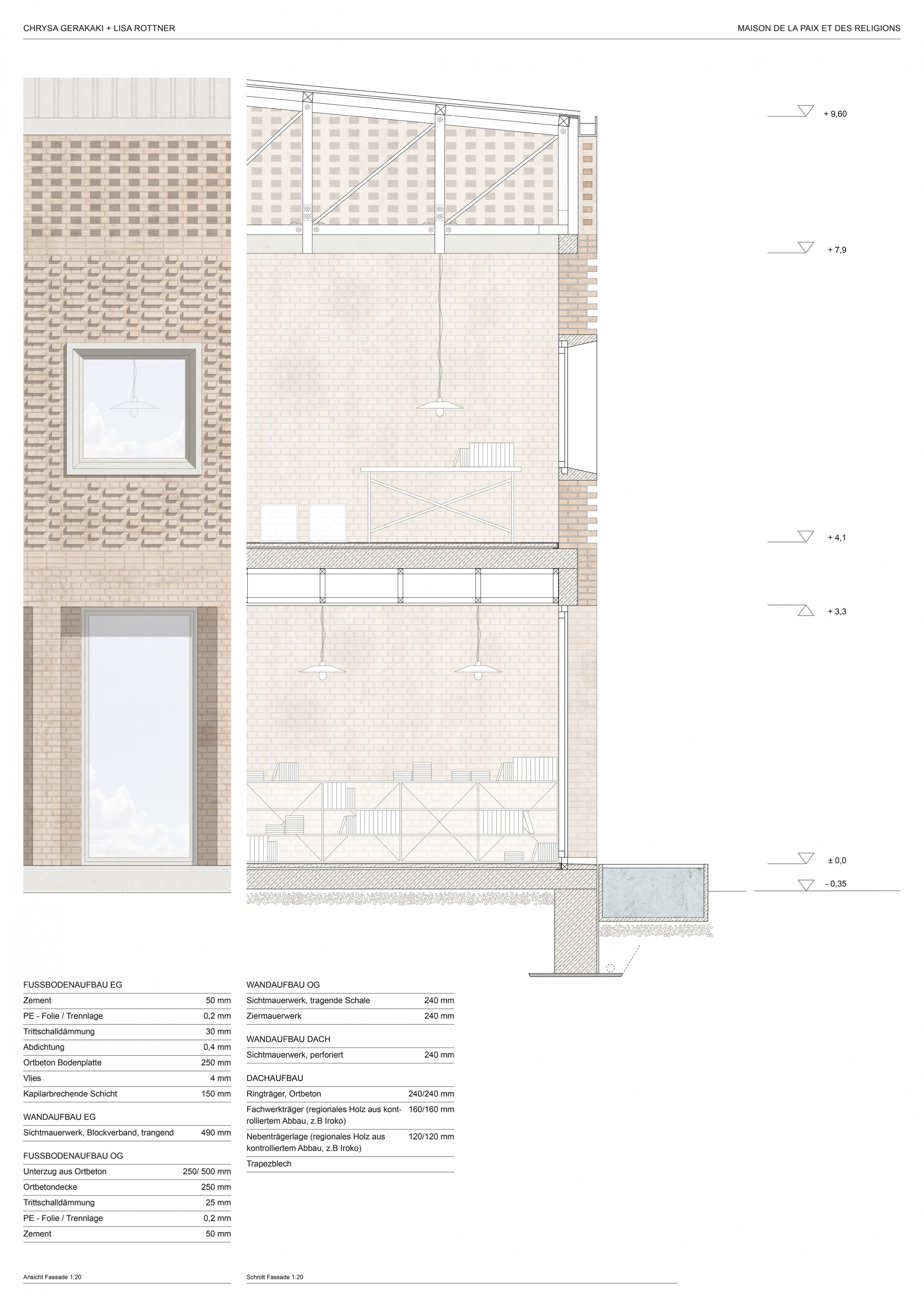

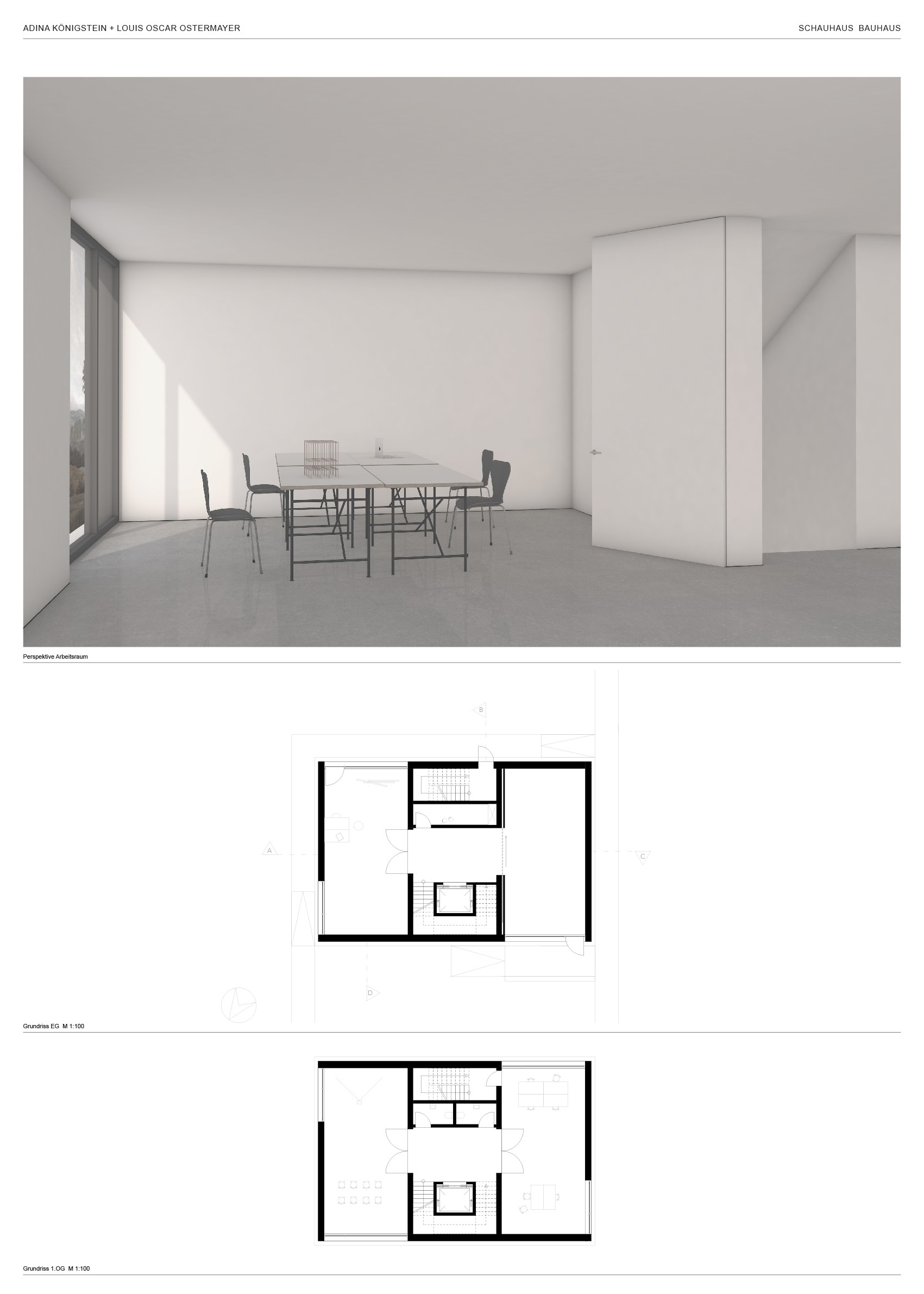

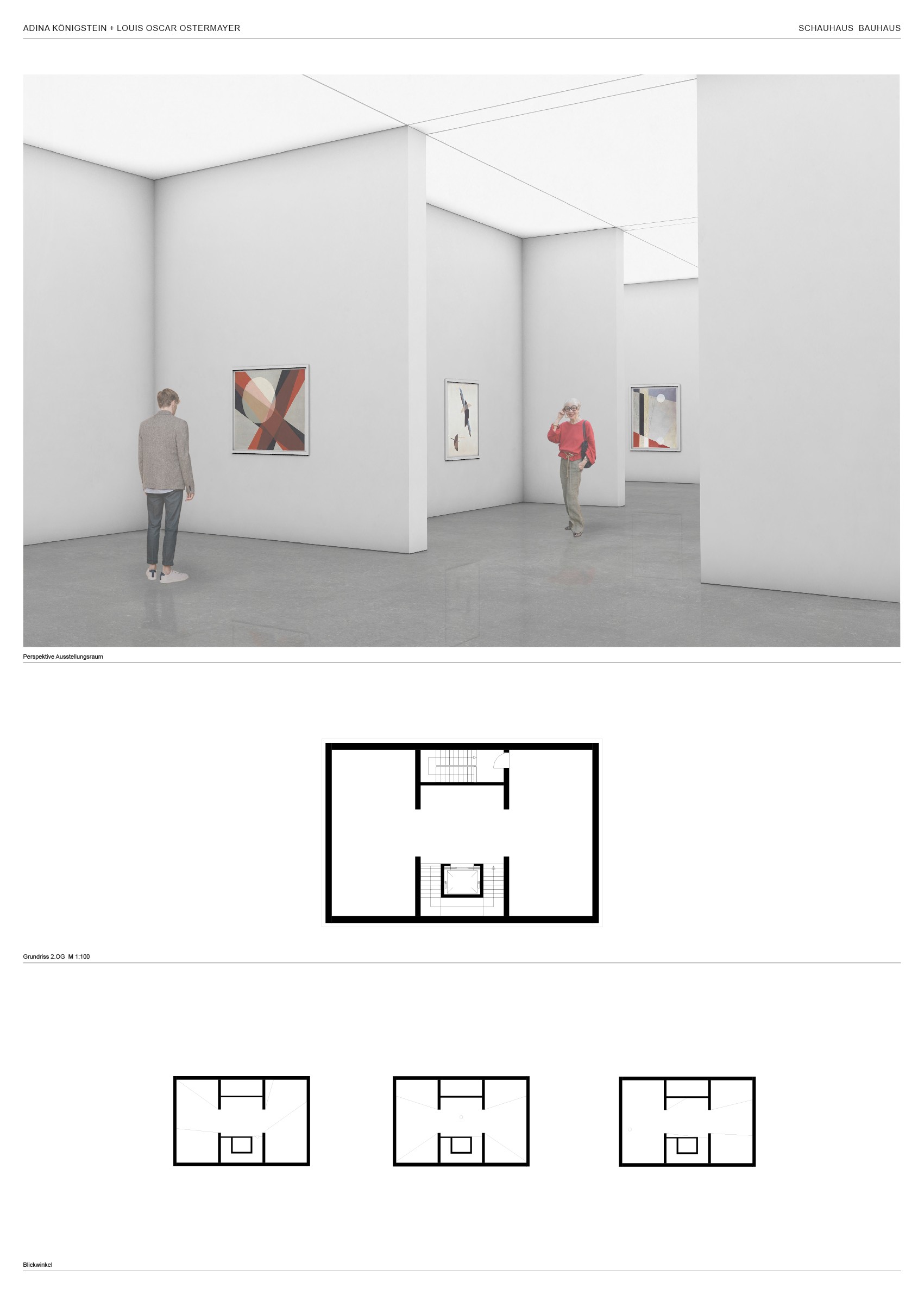

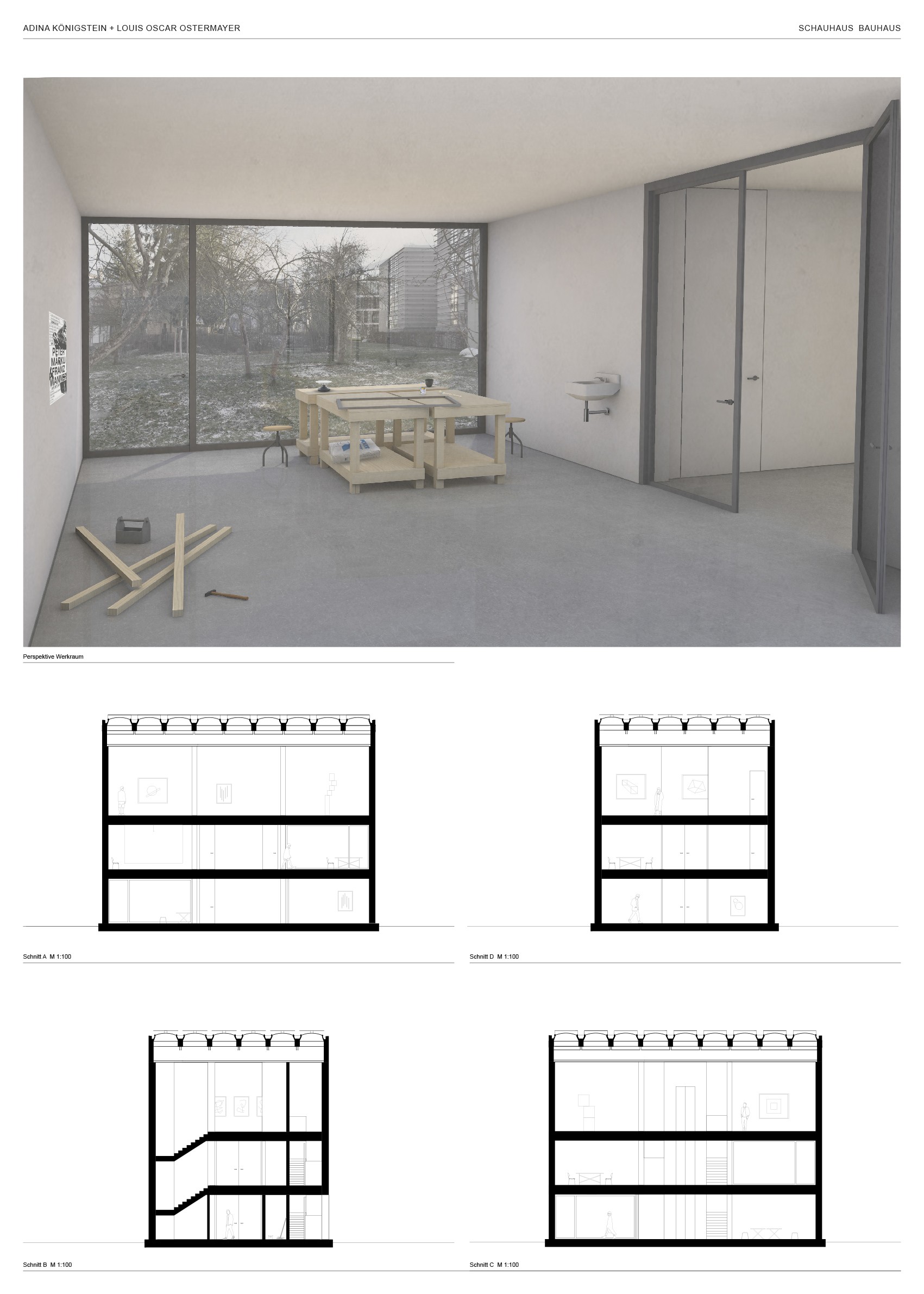

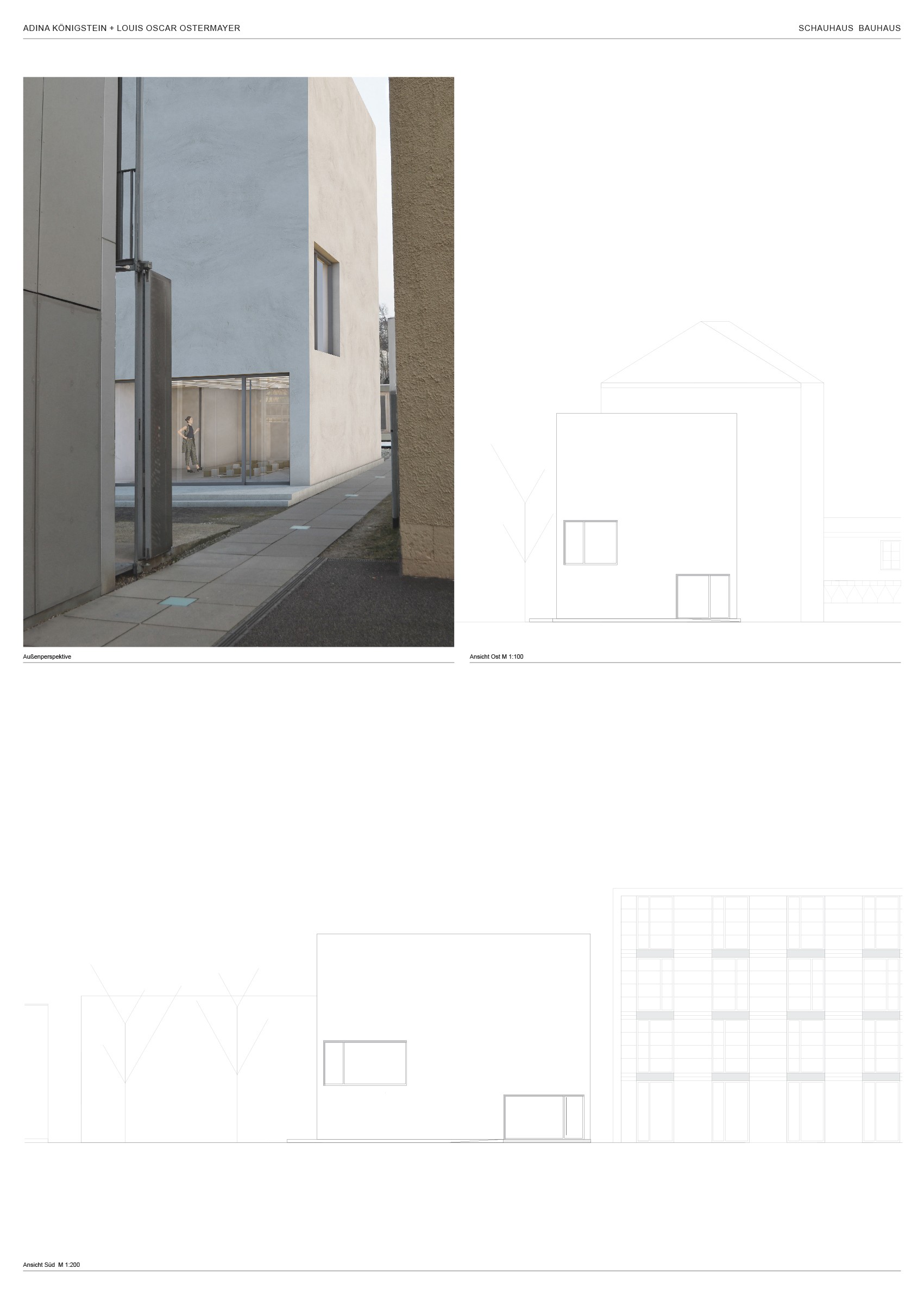

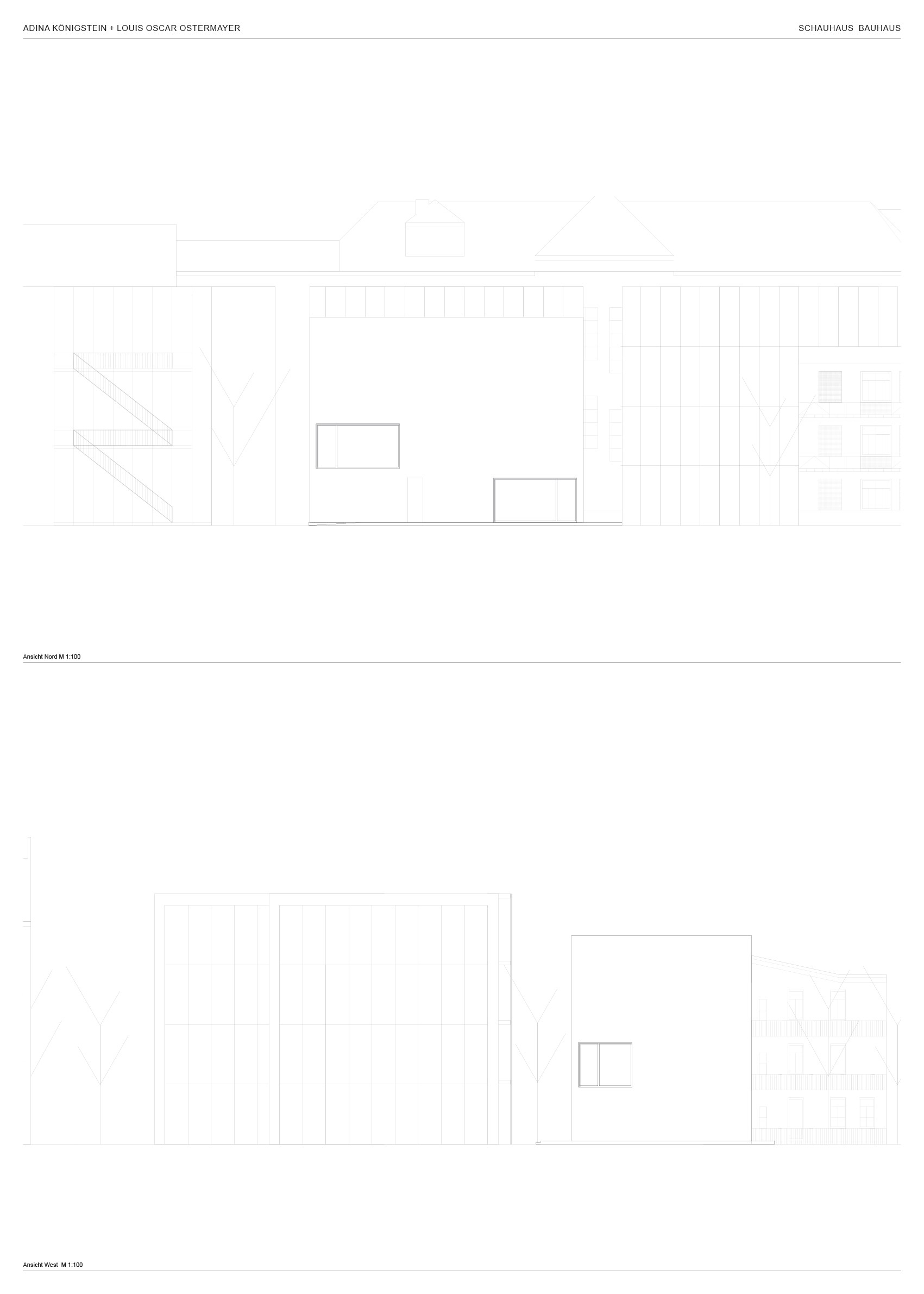

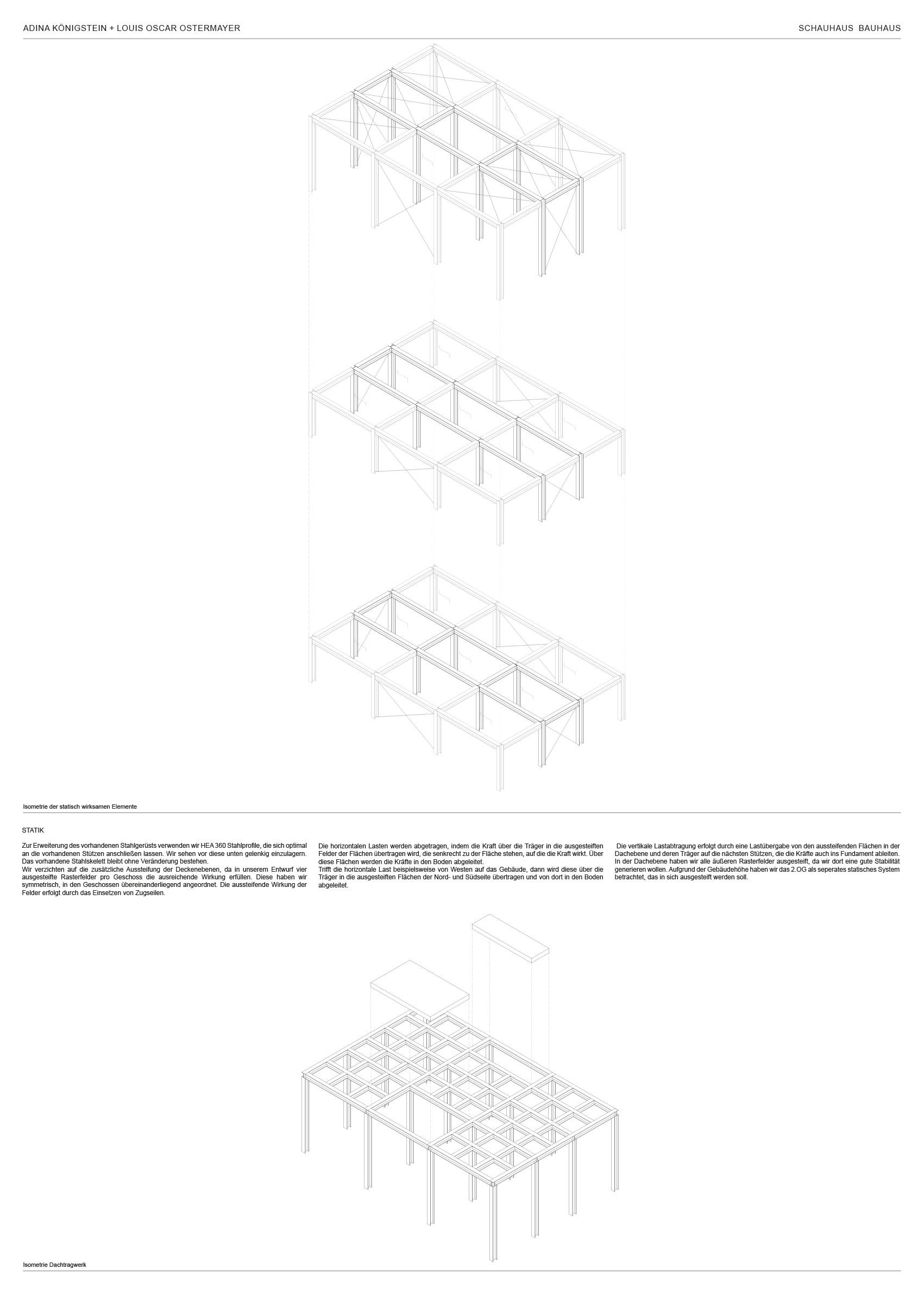

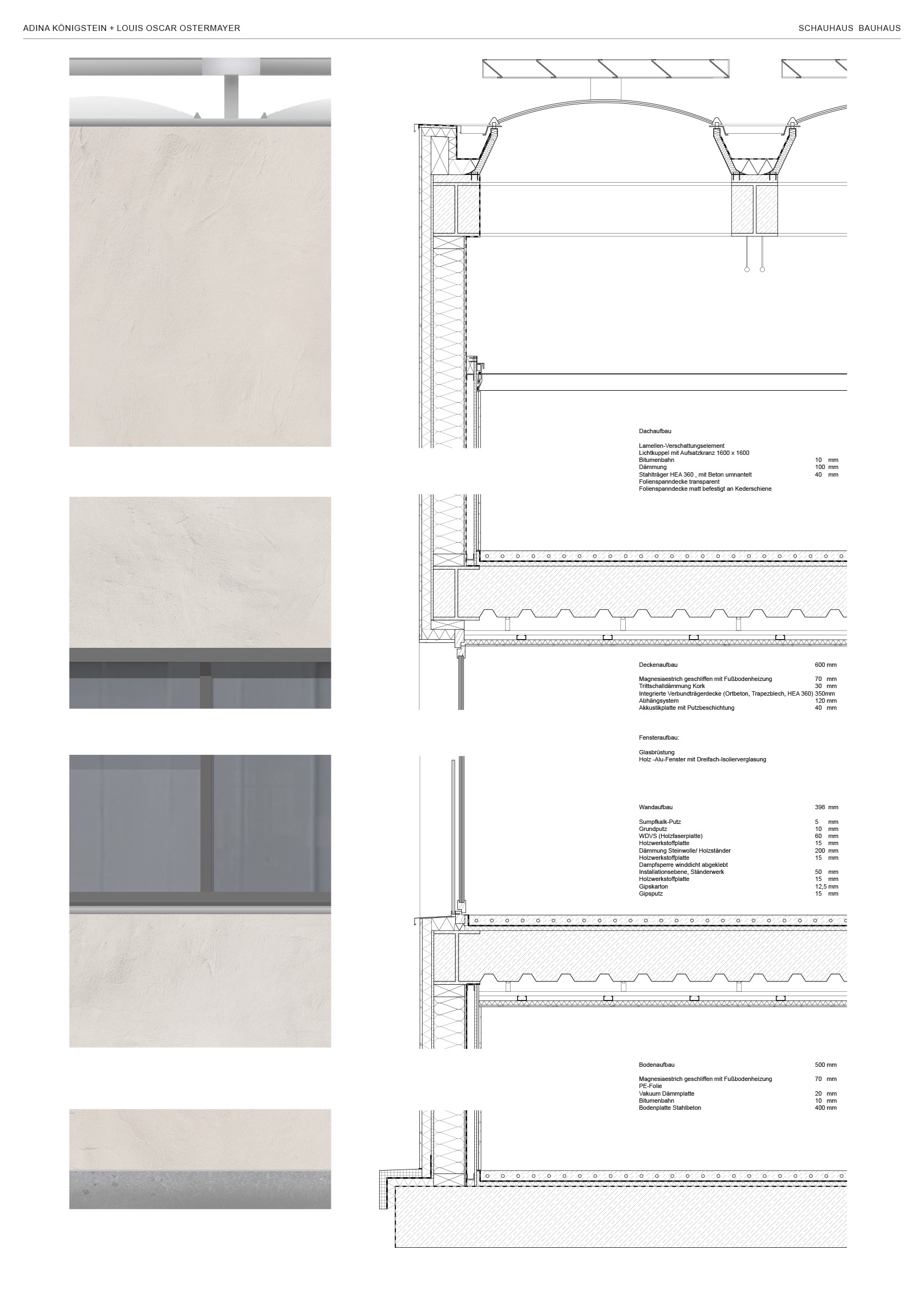

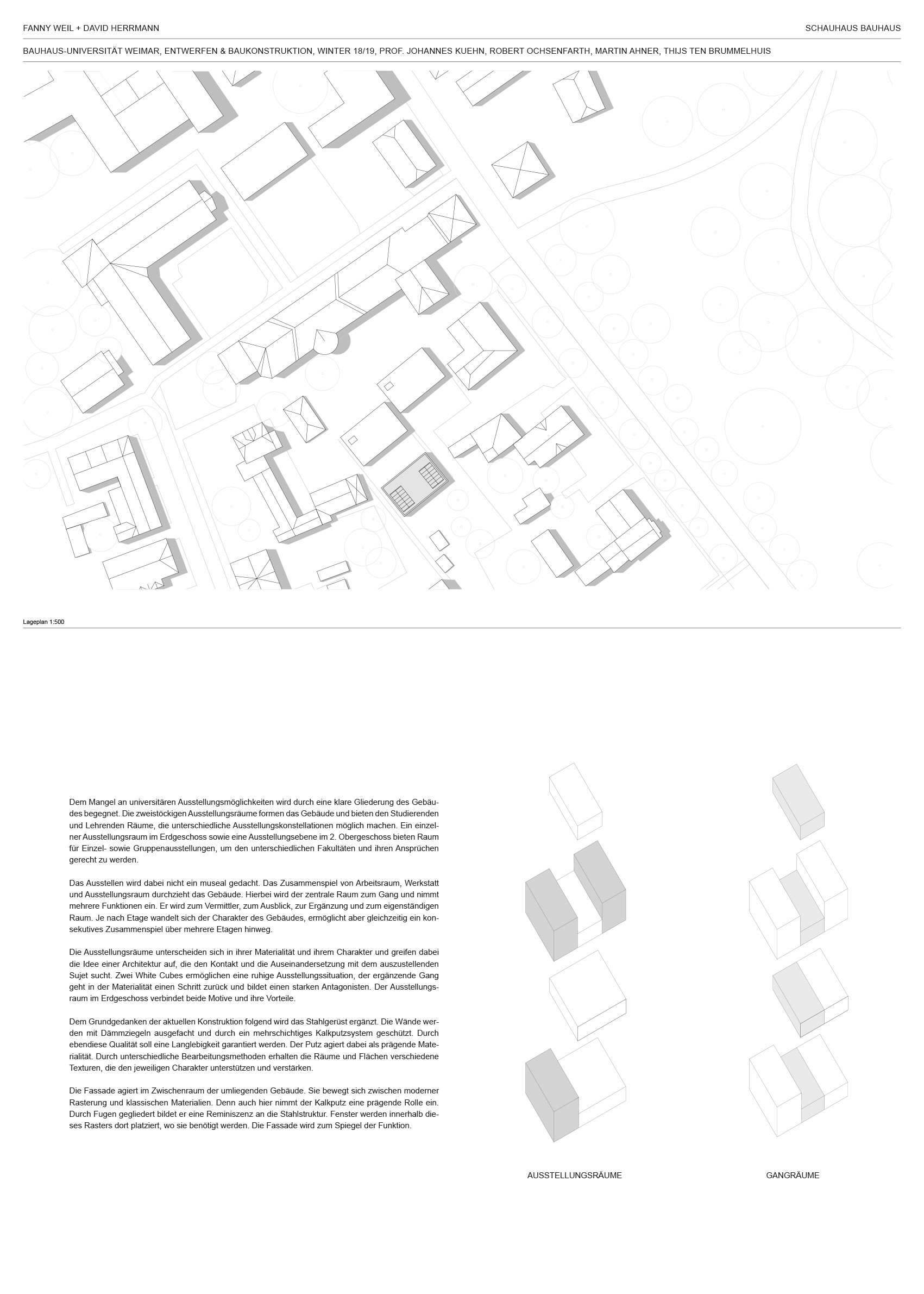

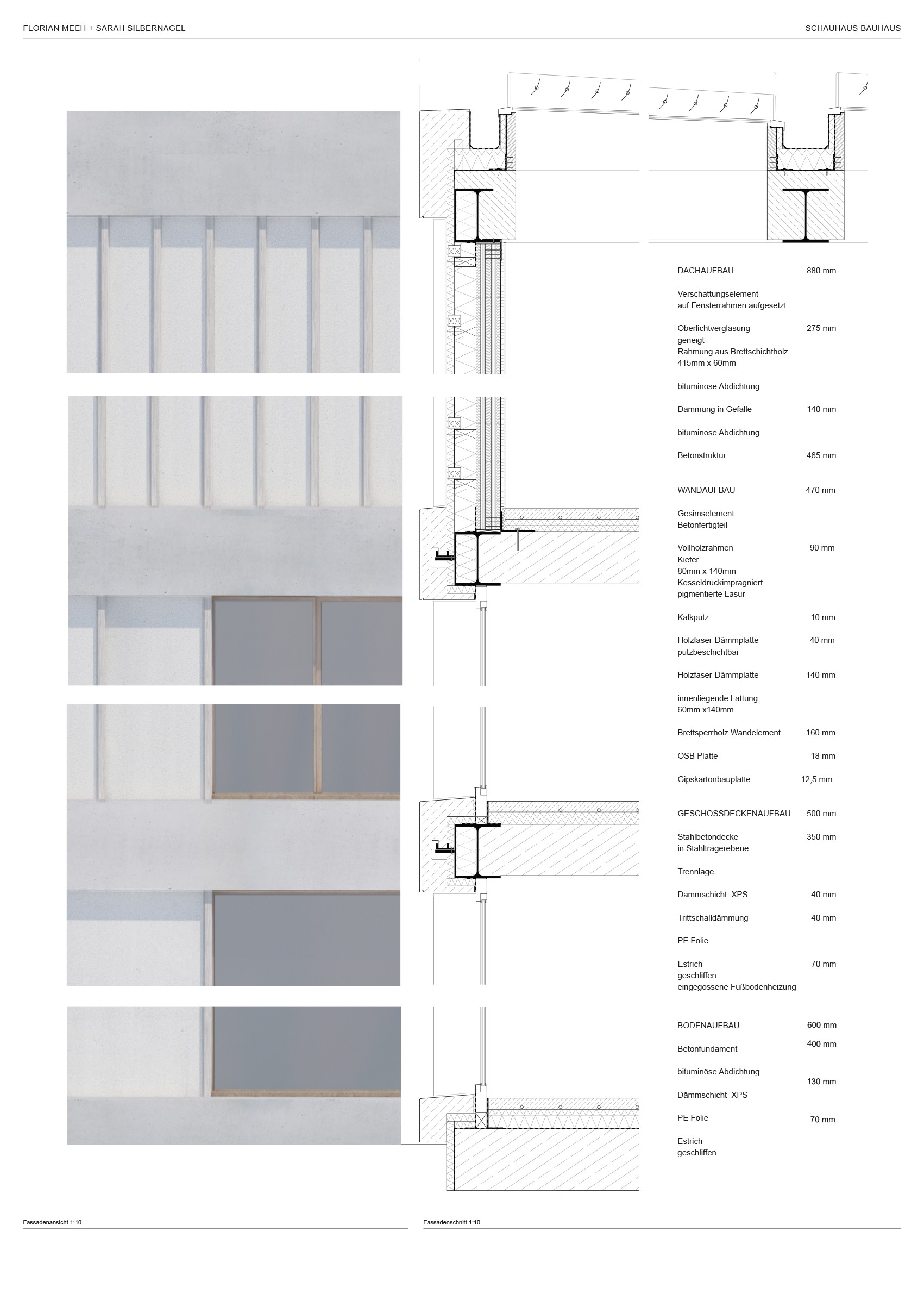

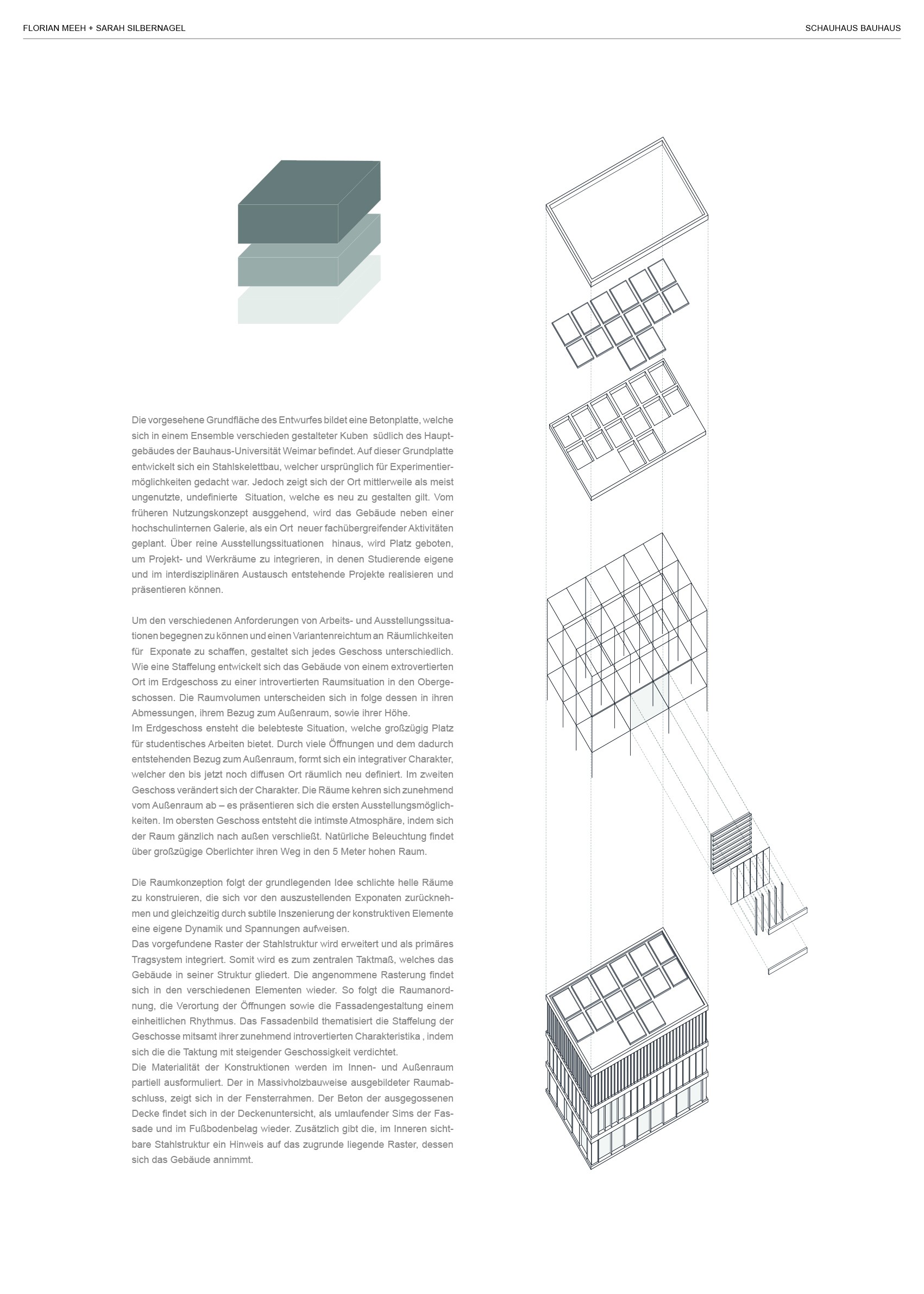

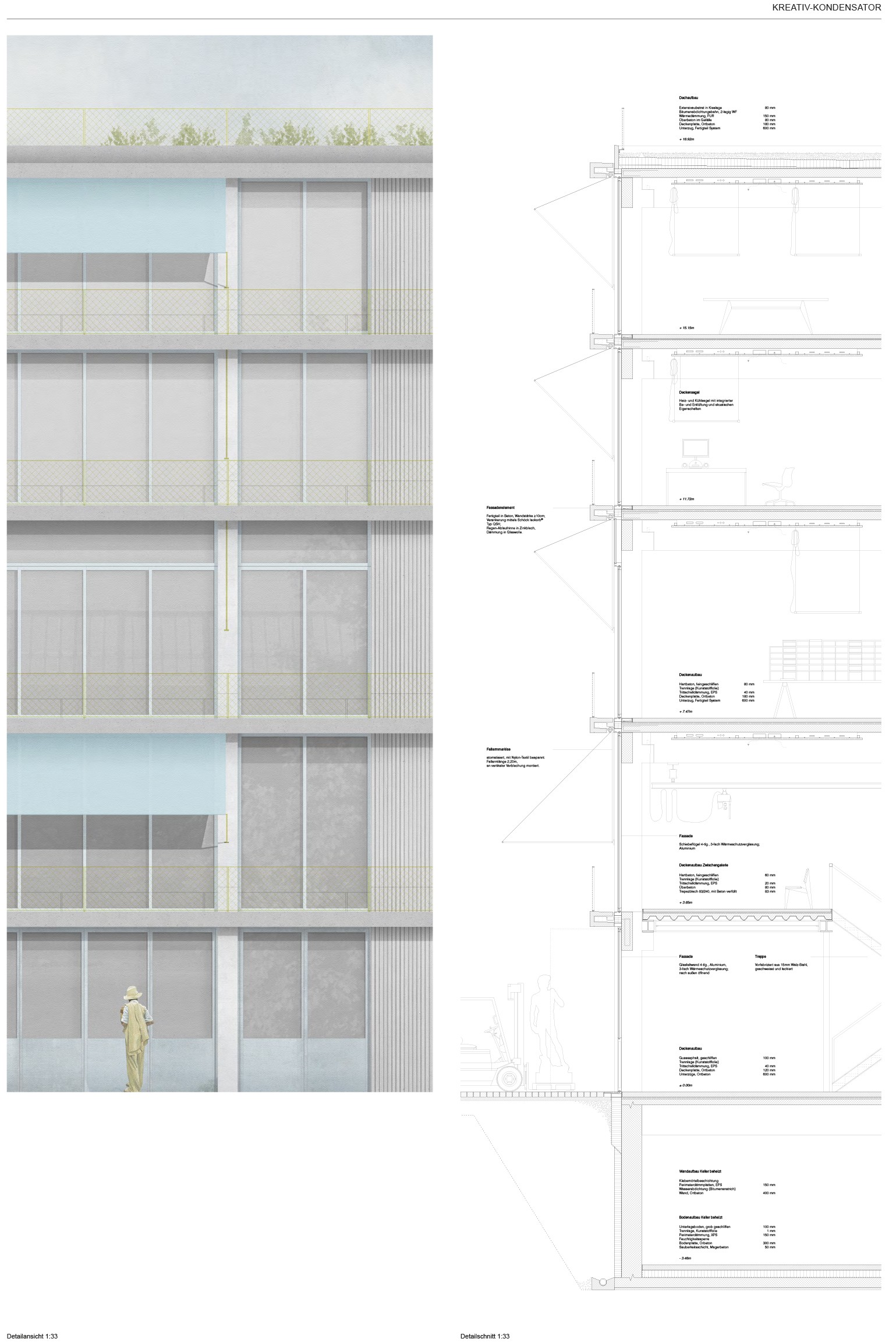

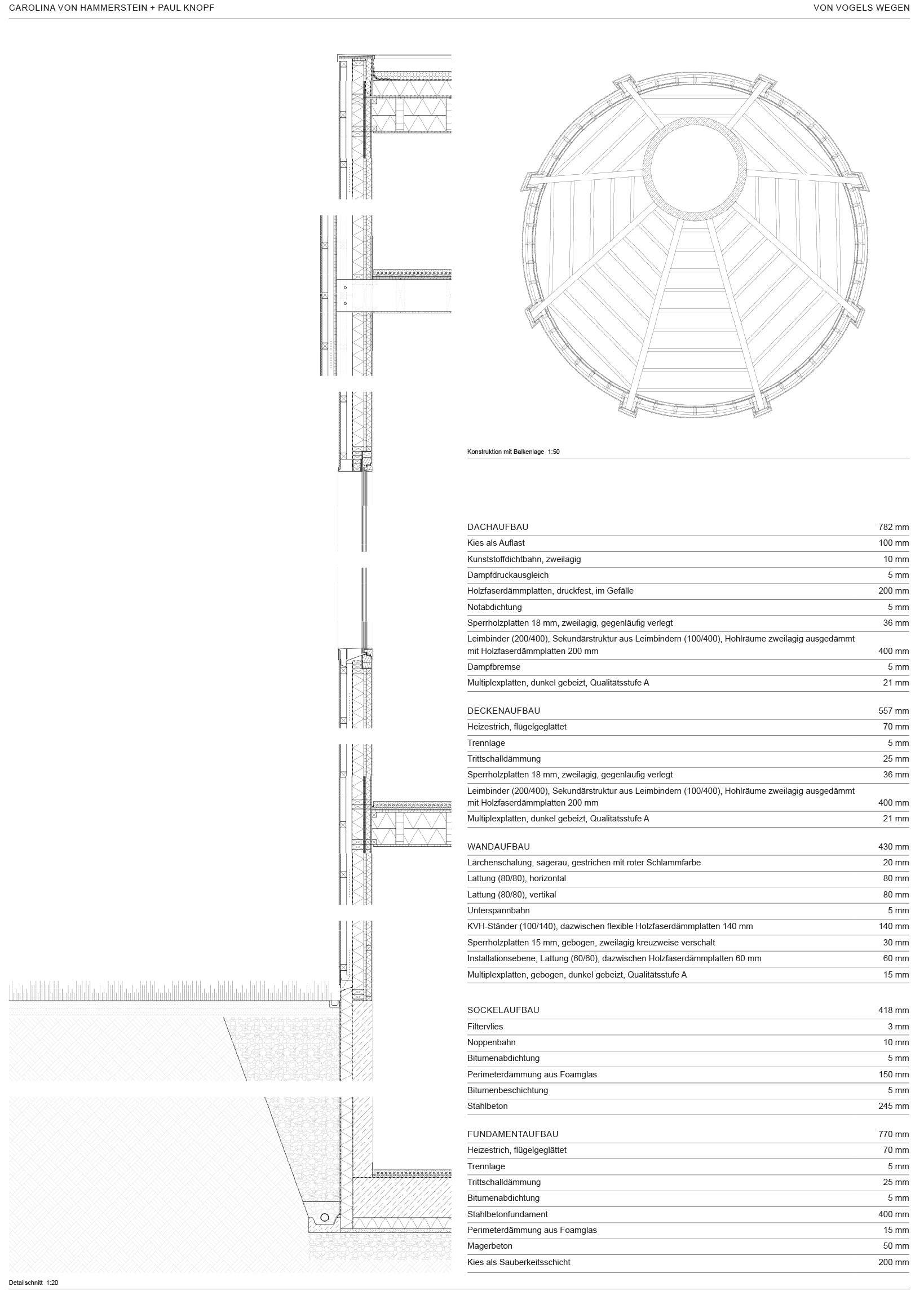

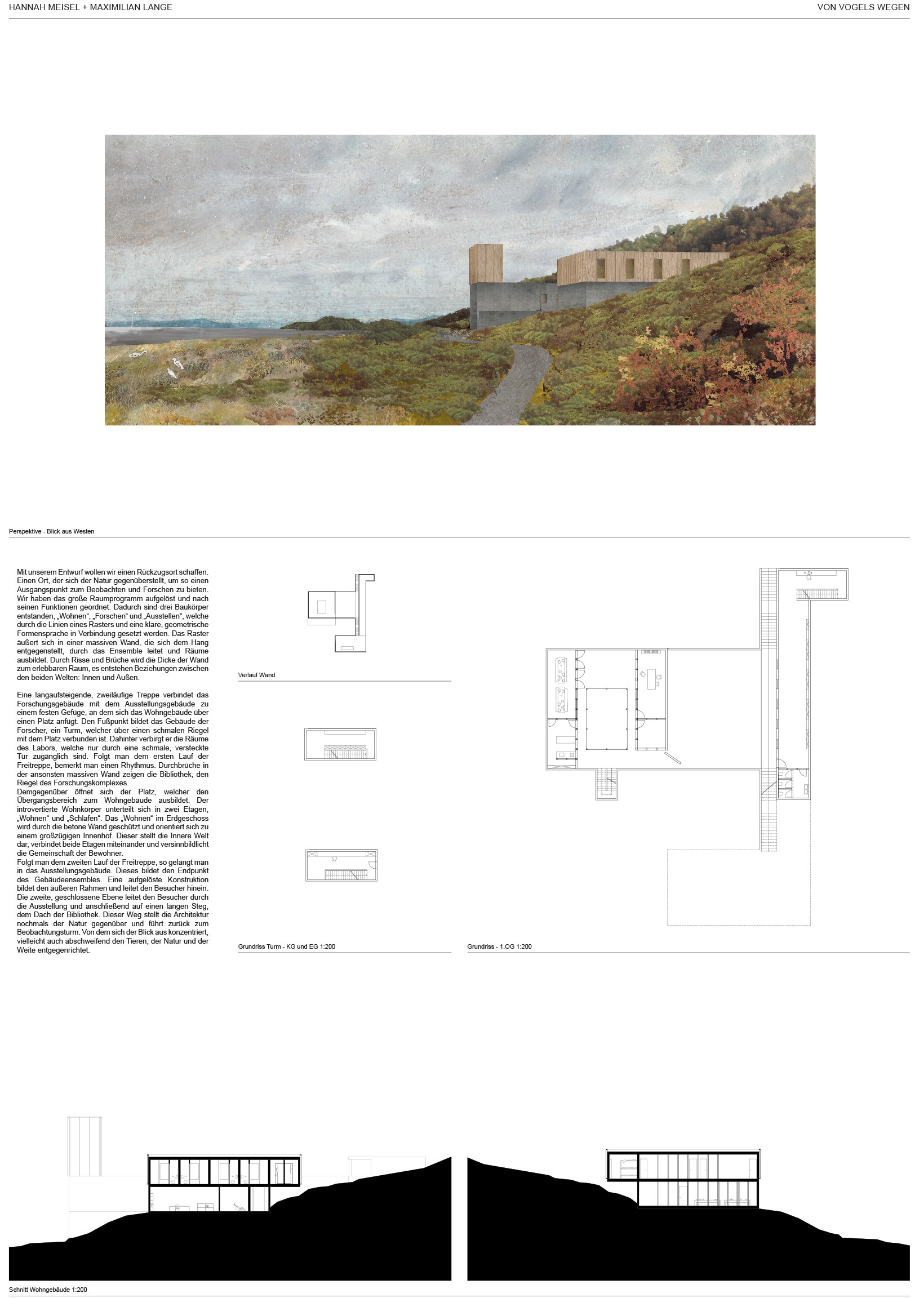

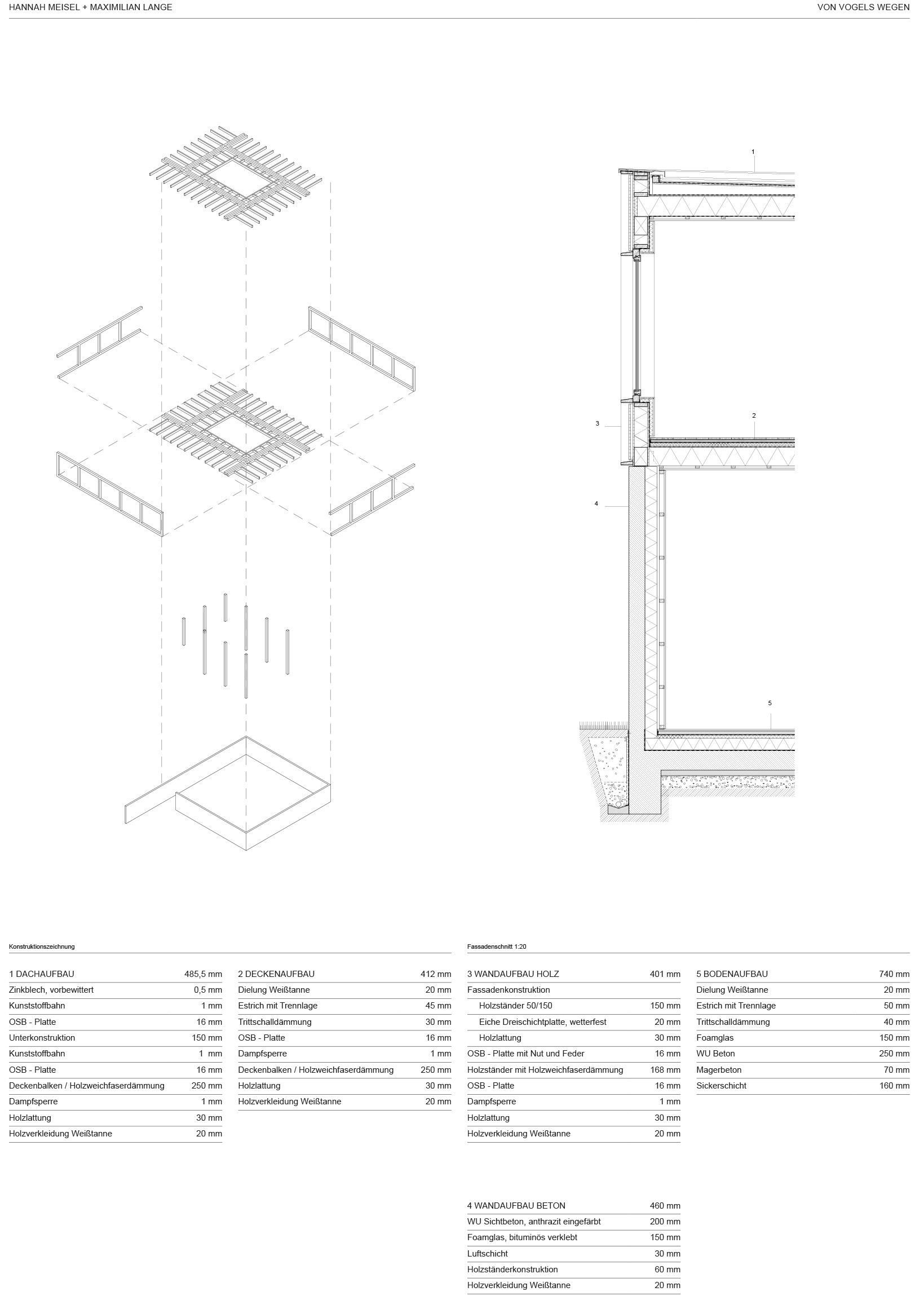

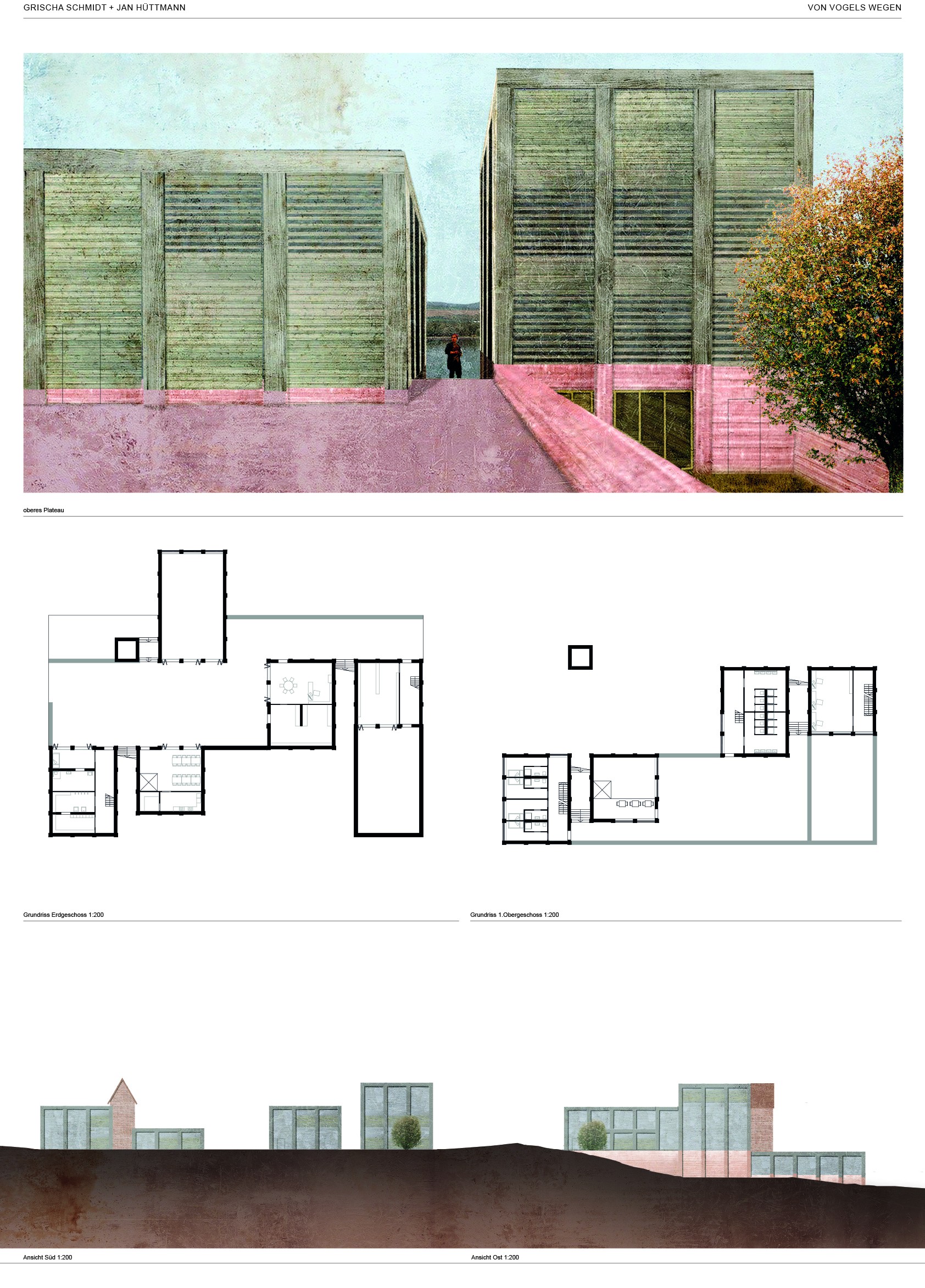

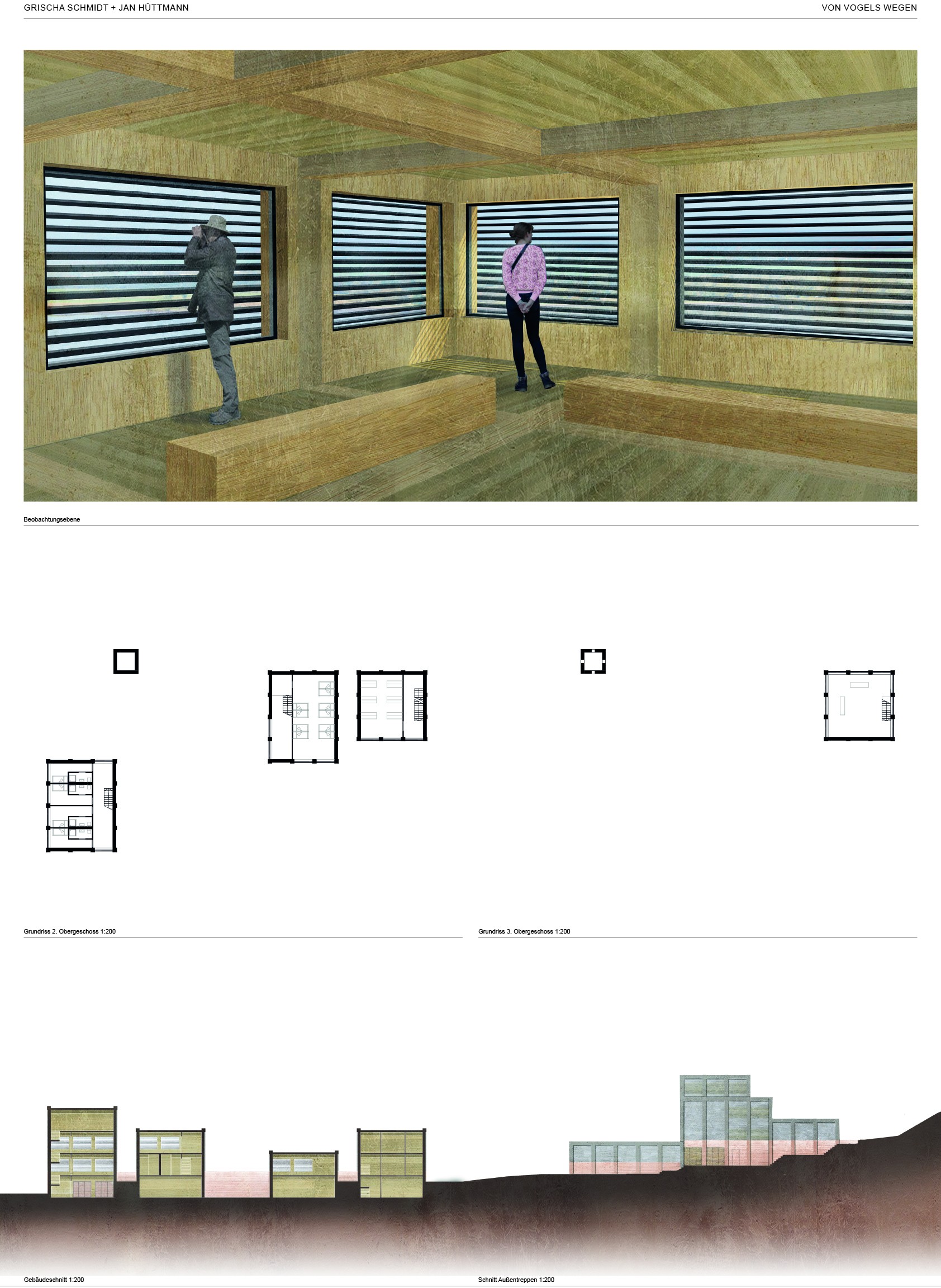

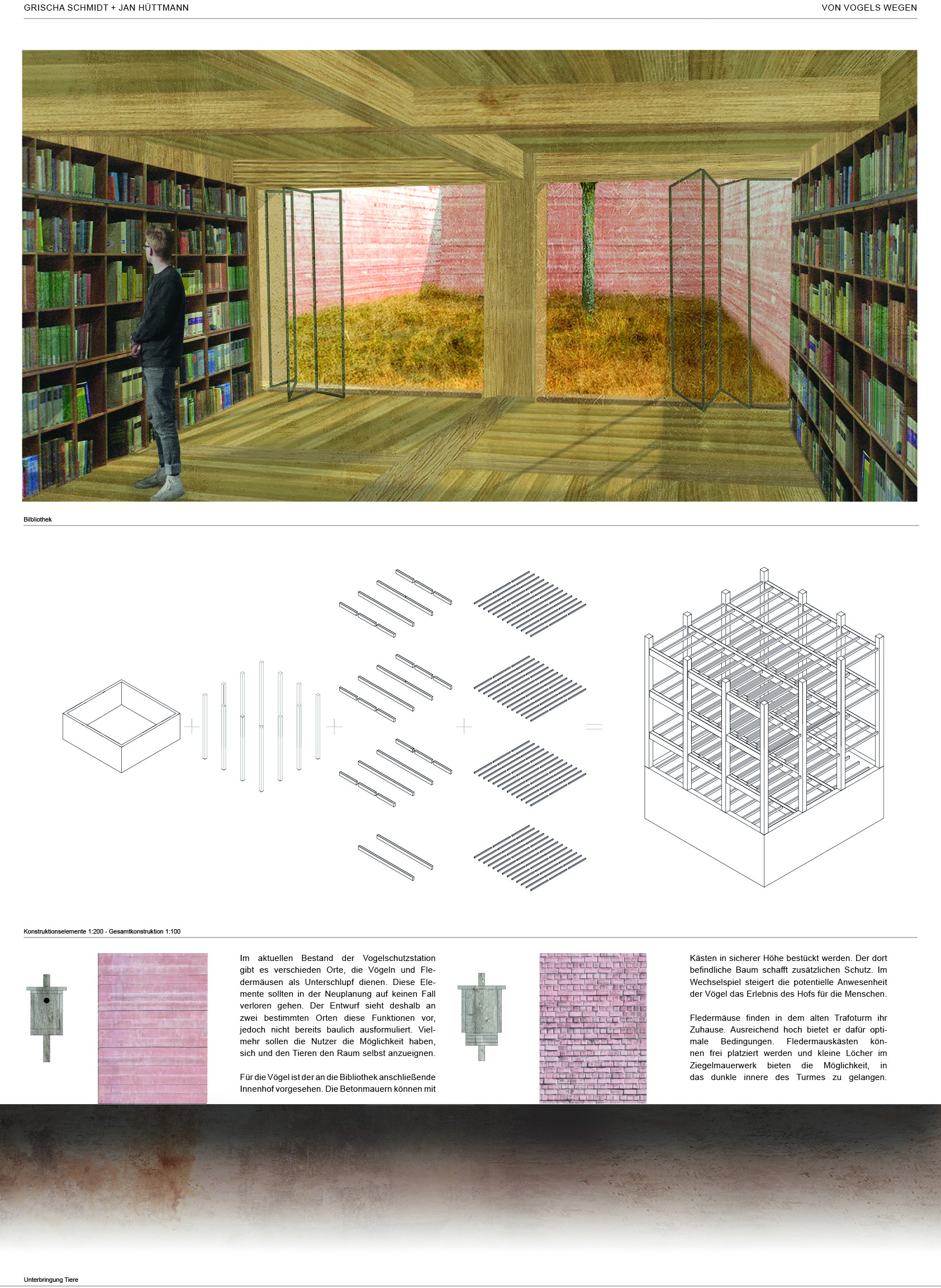

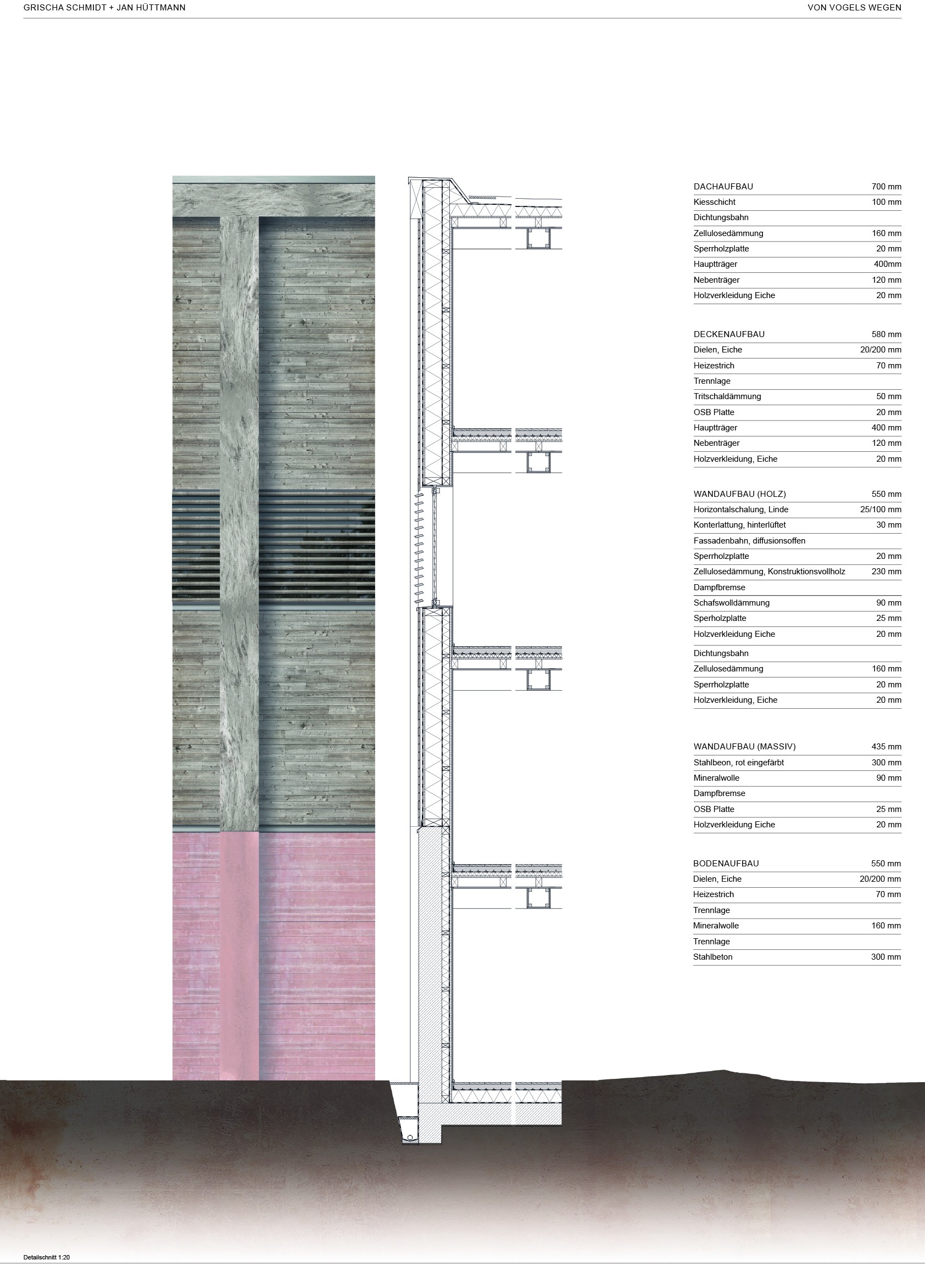

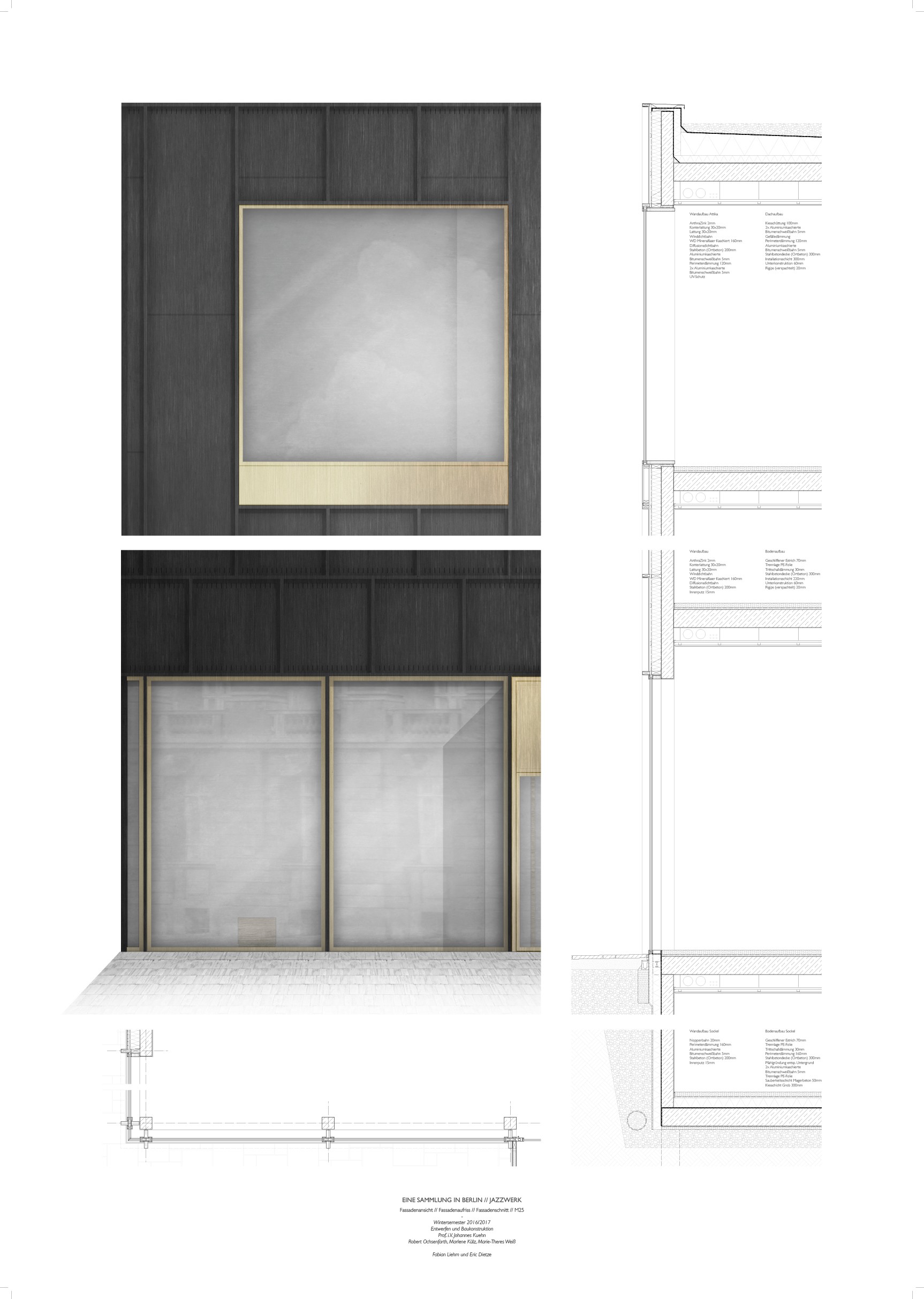

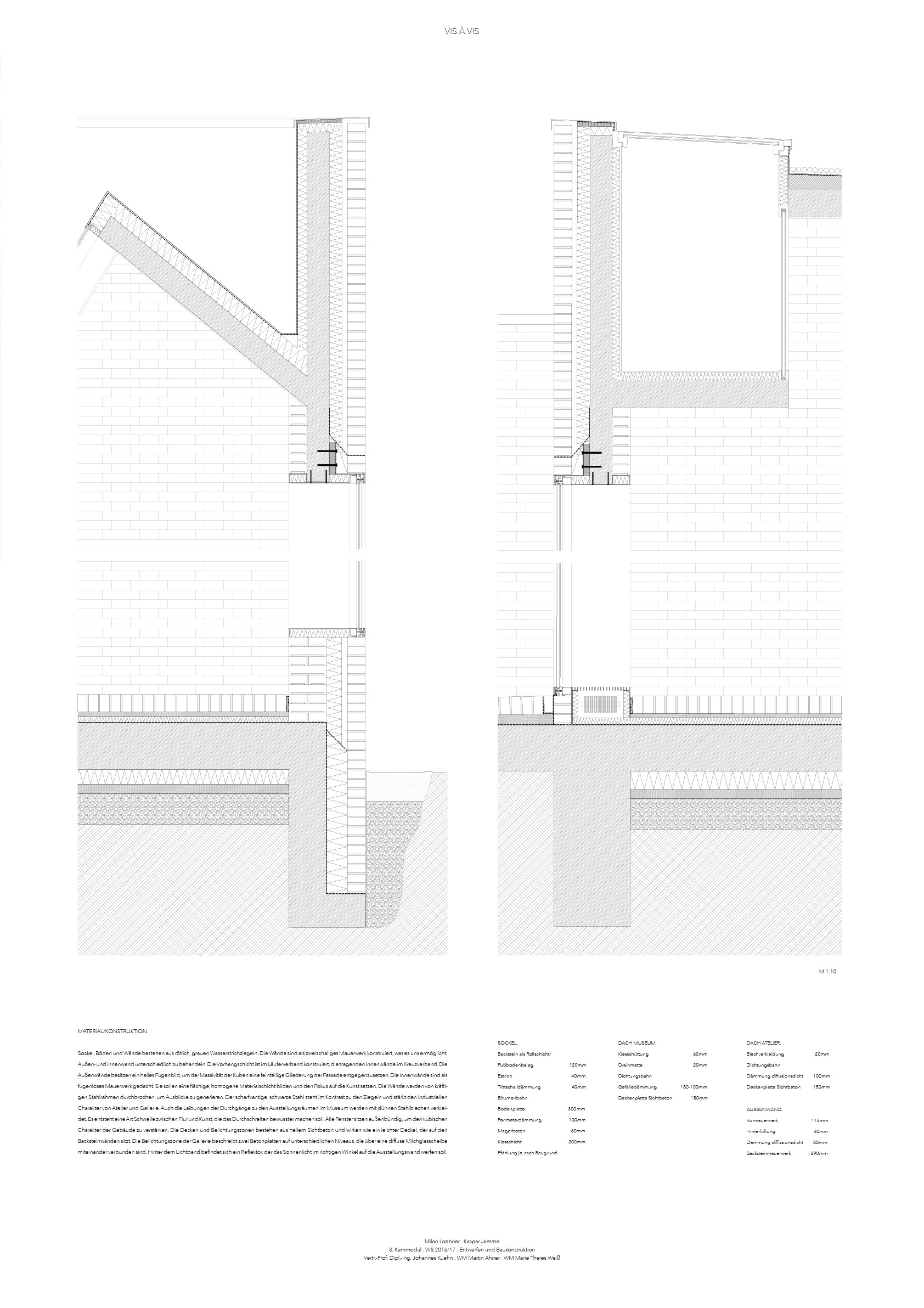

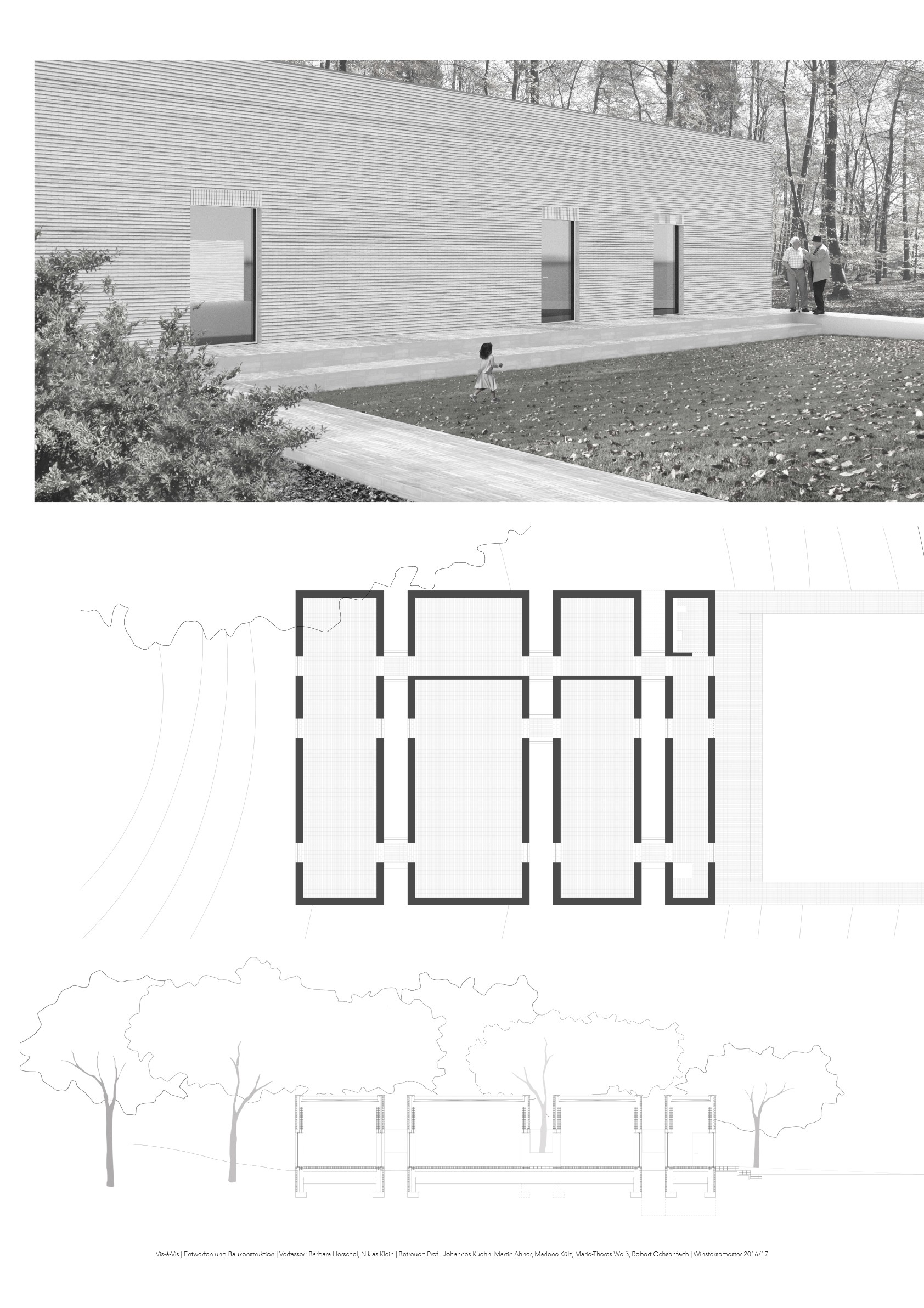

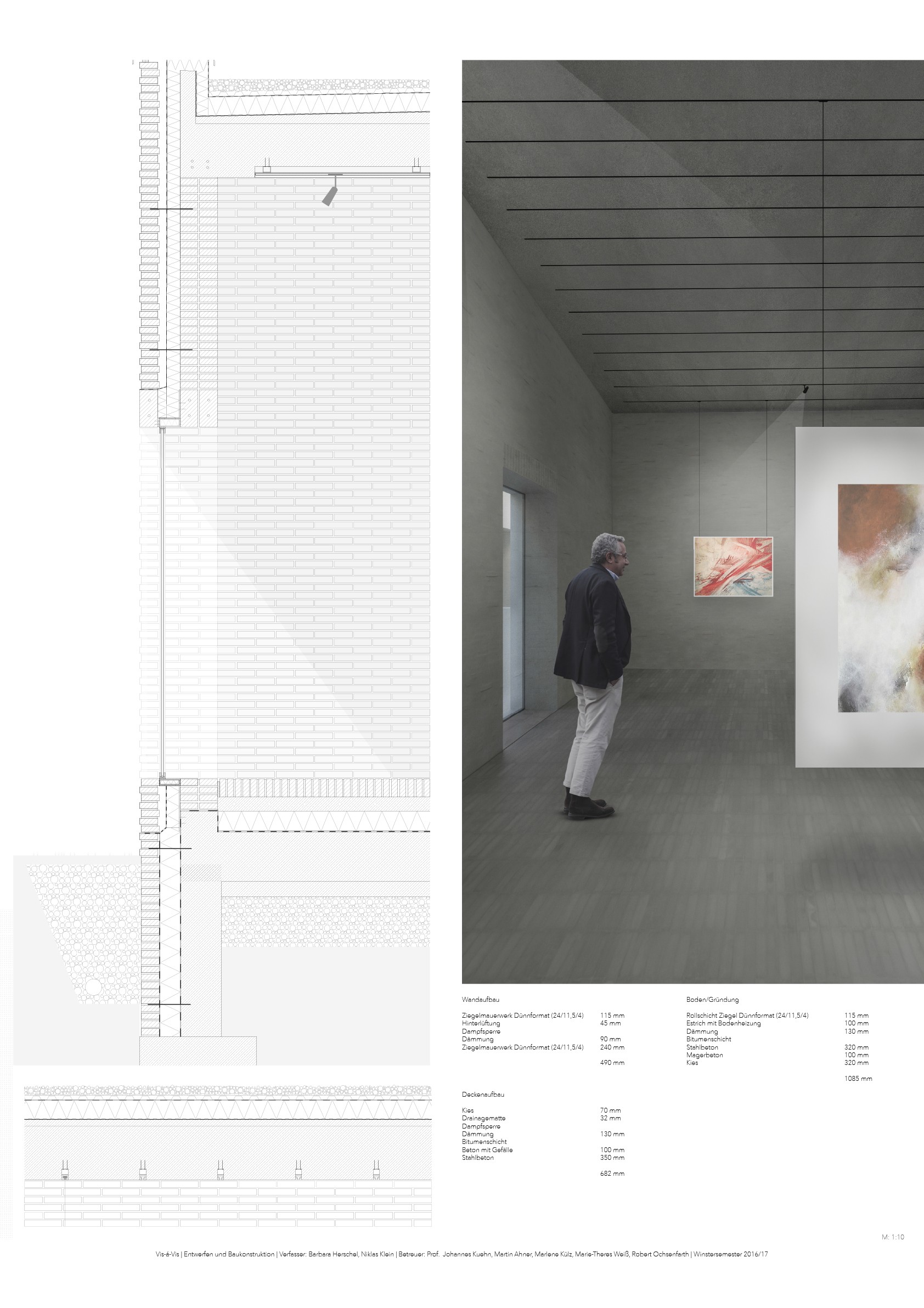

Anhand eines gegebenen Vorentwurfes für ein Gartenhaus werden in vertiefenden Betrachtungen einzelne Detailpunkte dieser Kleinarchitektur exemplarisch erläutert. Daran anschließend sind die Detailpunkte selbstständig zu entwickeln bzw. zu ergänzen und sollen von der ersten Skizze zu einer gebundenen Maßstabszeichnung überführt werden. Mit der konstruktiven Entwicklung dieser Details wird das Haus weiterentworfen und ihm sein Ausdruck verliehen. Eine begleitende Selbstkontrolle gibt Aufschluss und fordert ggfs. zu konstruktiven Änderungen auf. Ziel dieser Übung ist, am Kursende neben einem funktionierenden Gebäudeentwurf alle relevanten baukonstruktiven Detailpunkte als zusammenhängenden Fassadenschnitt zu erläutern. Ein Modell ergänzt die gestalterische Absicht und gibt Einblicke in die Konstruktion des Gebäudes. Zu den Modalitäten und Umfang der Übungsfolge wird in der Auftaktveranstaltung näher eingegangen.