3. Kernmodul — bachelor — winter 2024

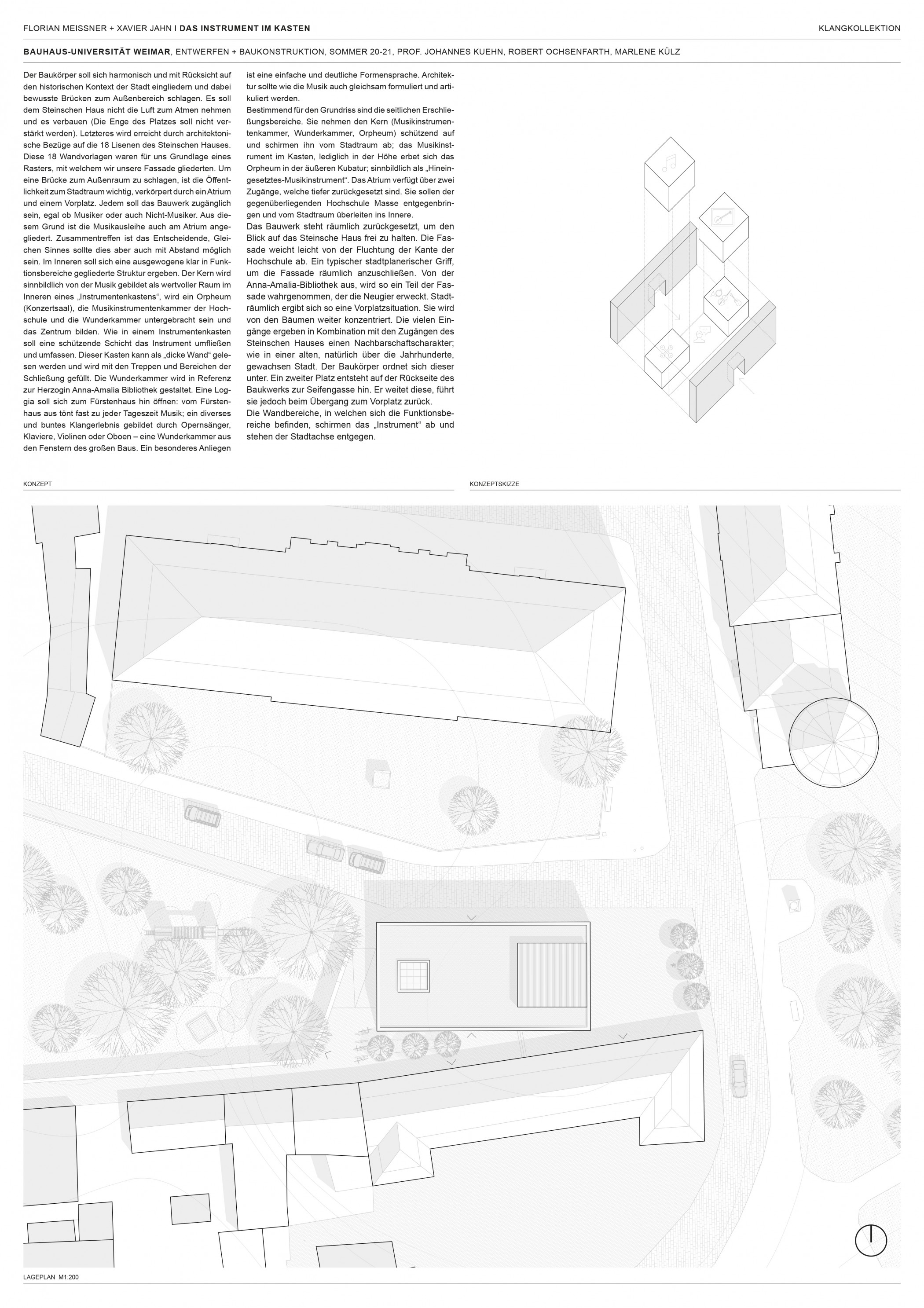

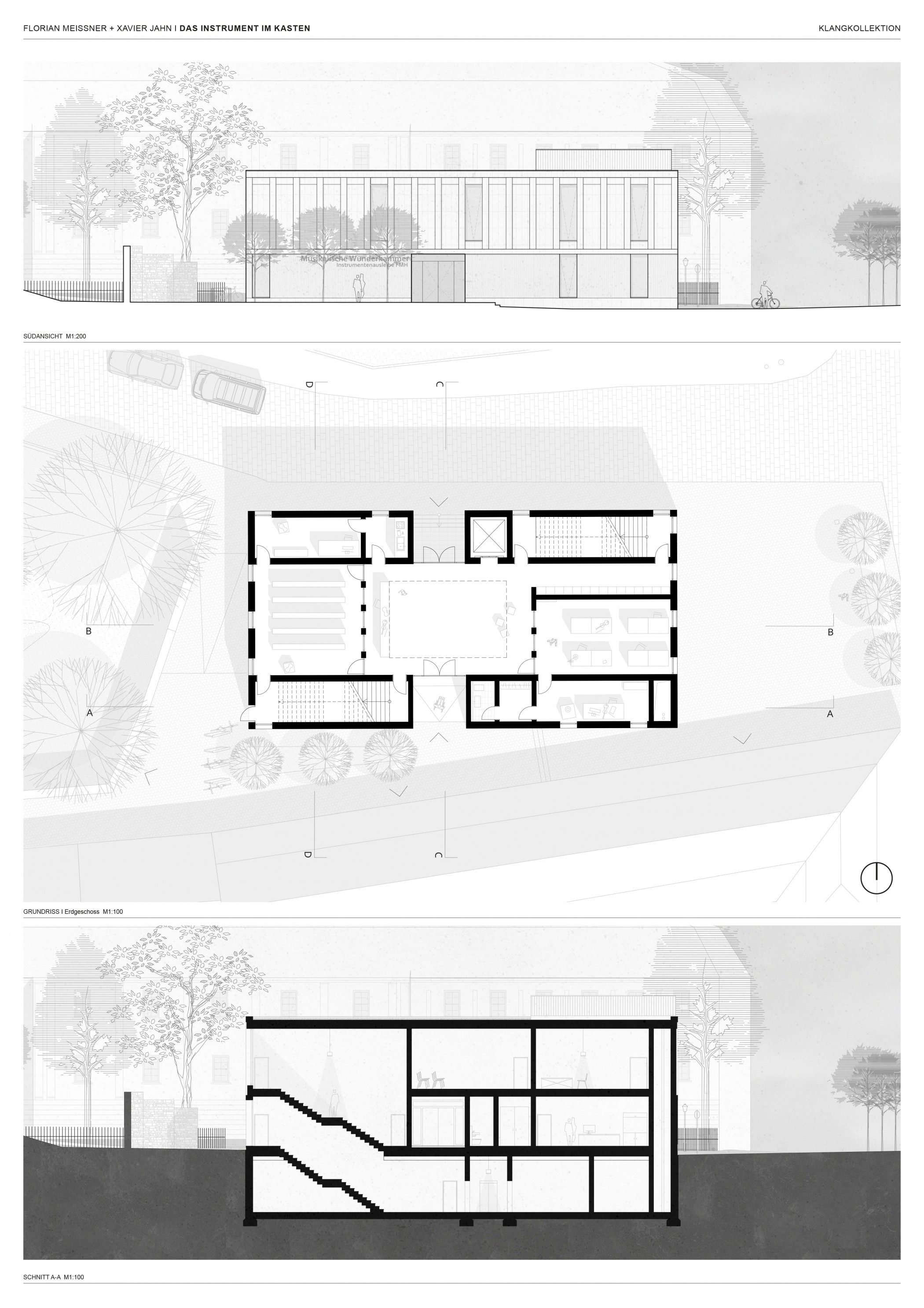

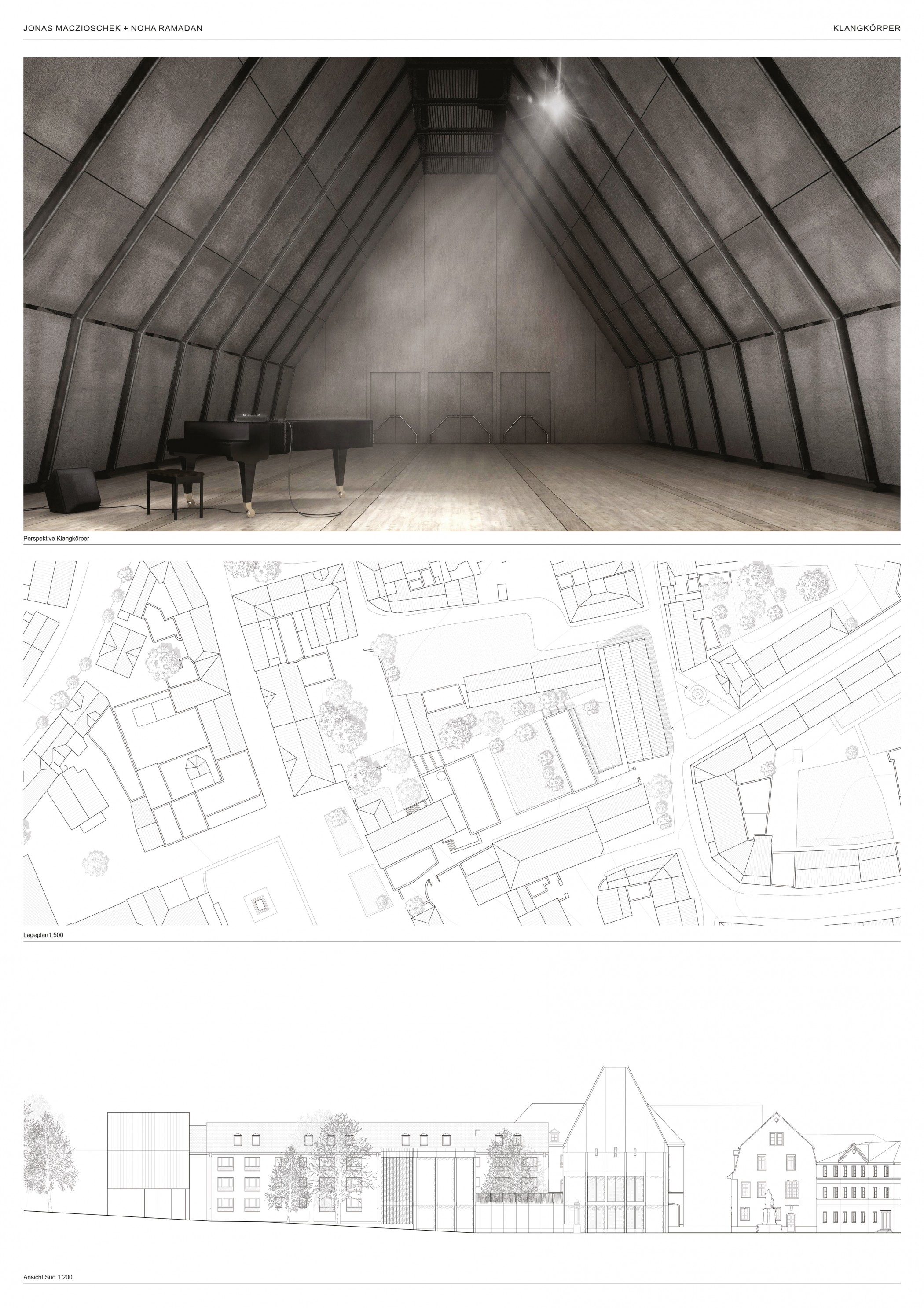

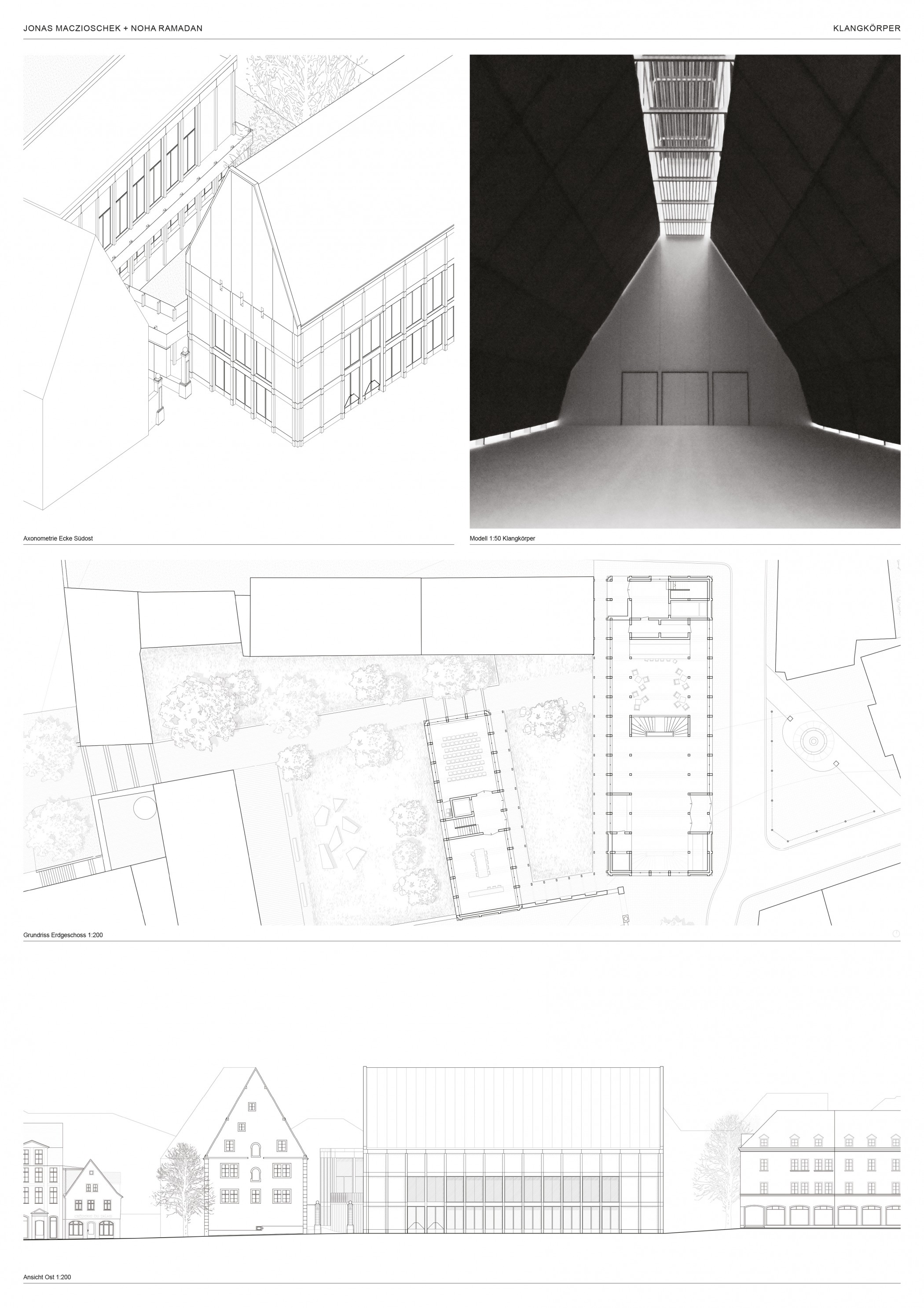

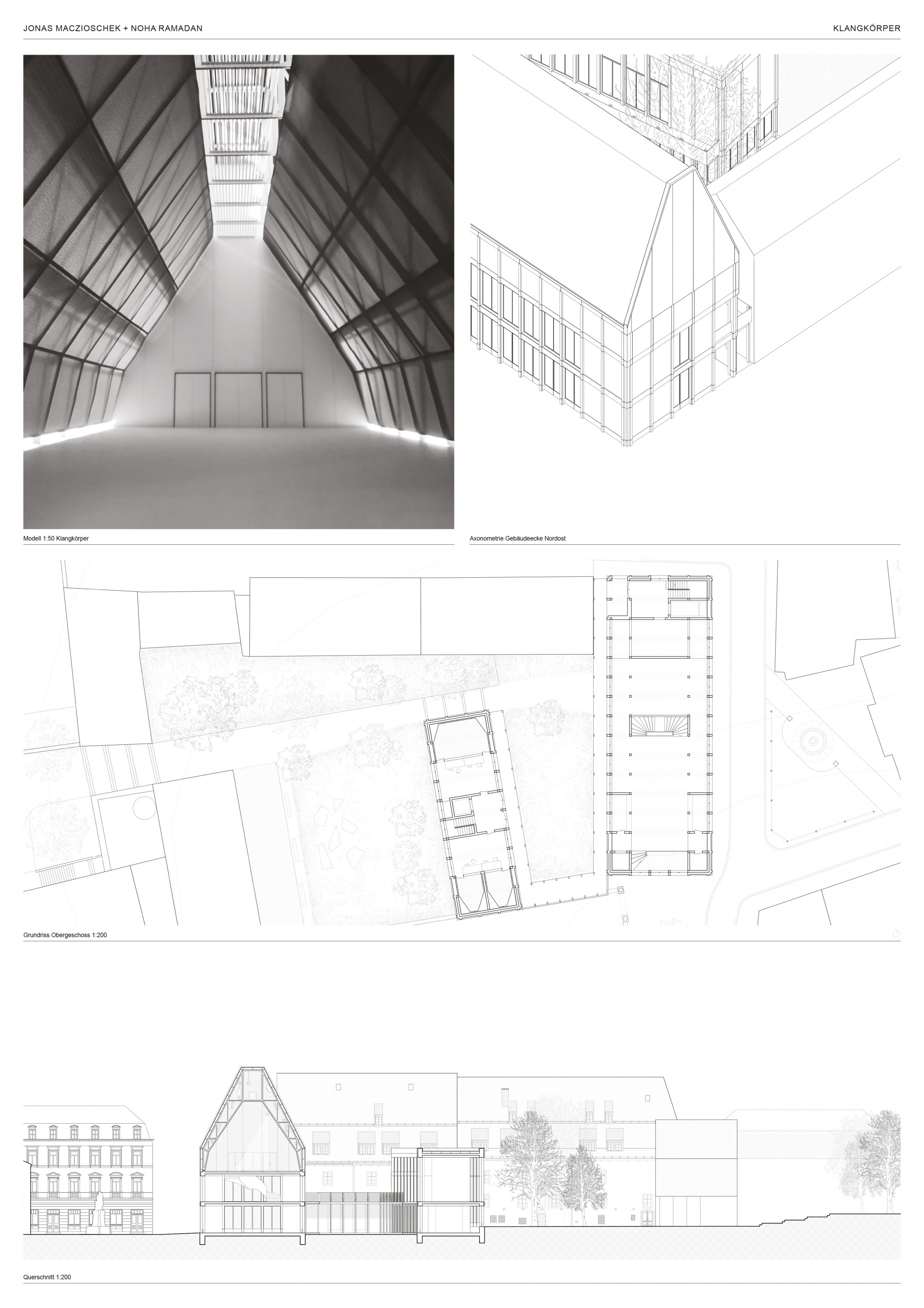

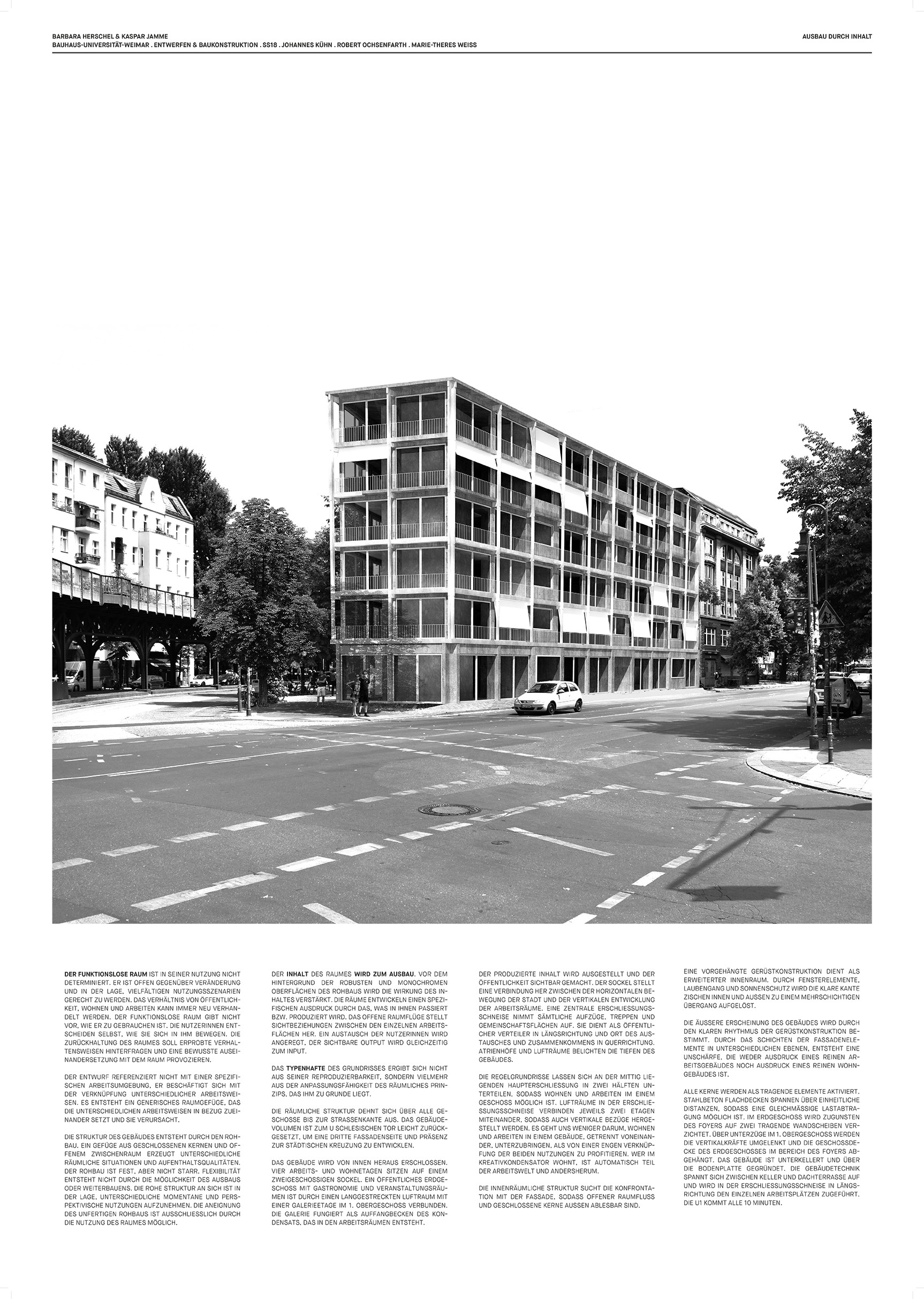

In diesem Wintersemester werden wir uns beim Entwurf eines temporären Konzerthauses einer Reihe von drängenden Themen unserer Zeit stellen und gemeinsam daran arbeiten, darauf angemessene entwurfliche Antworten zu finden. Unser Ziel ist es, ein öffentliches Gebäude zu schaffen, das als Konzertsaal dient, aber auch eine breite Palette von Kulturveranstaltungen beherbergen kann. Dieser Ort soll eine offene und einladende Institution werden, die verschiedenen Kulturinstitutionen der Stadt als temporäre Heimat dient. Dazu gehören beispielsweise das Kinder- und Jugendtheater, der Zirkus, das DNT, unsere beiden Universitäten oder das Spiegelzelt. Diese Institutionen finden hier ein Zuhause für besondere Aufführungen und können so die kulturelle Landschaft von Weimar bereichern.

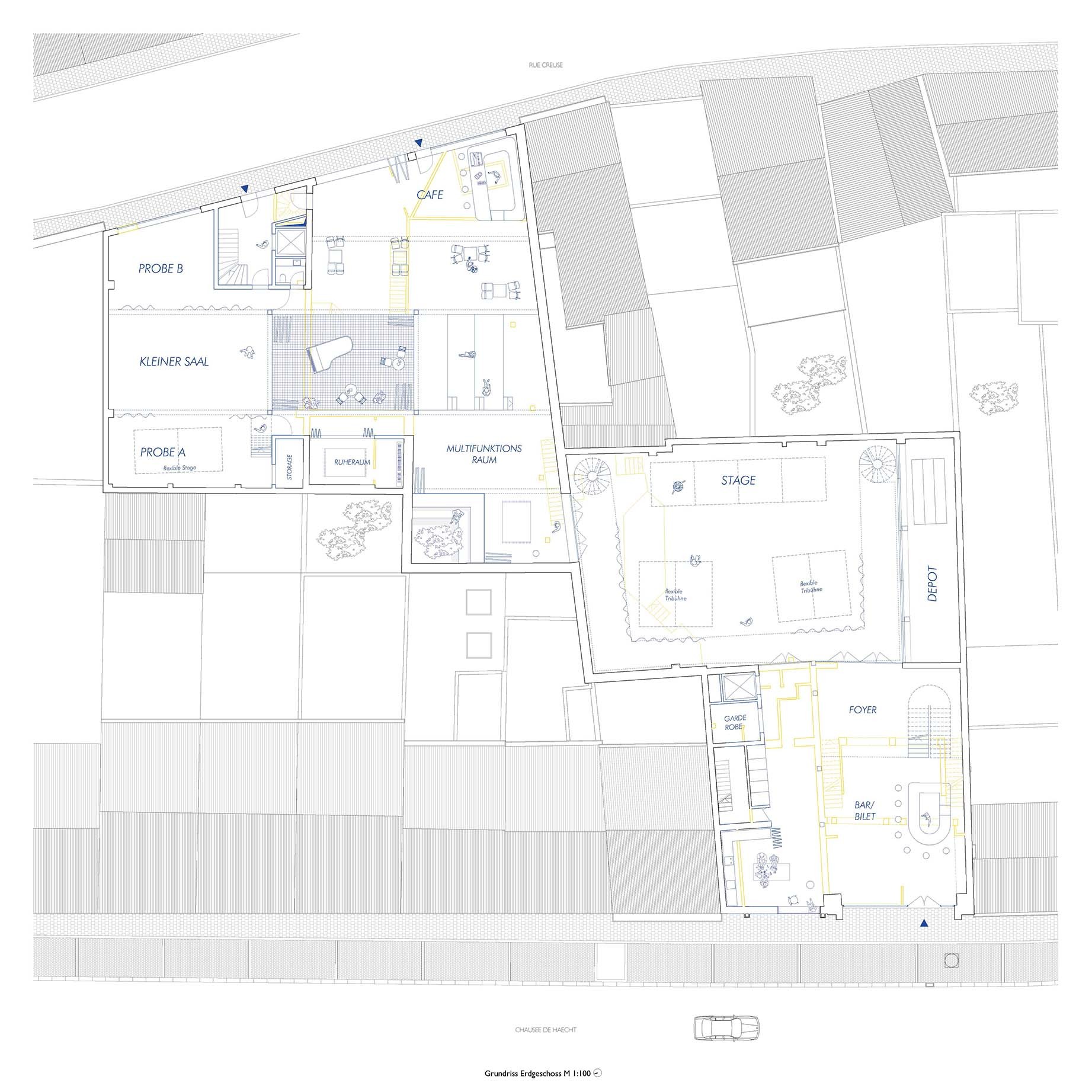

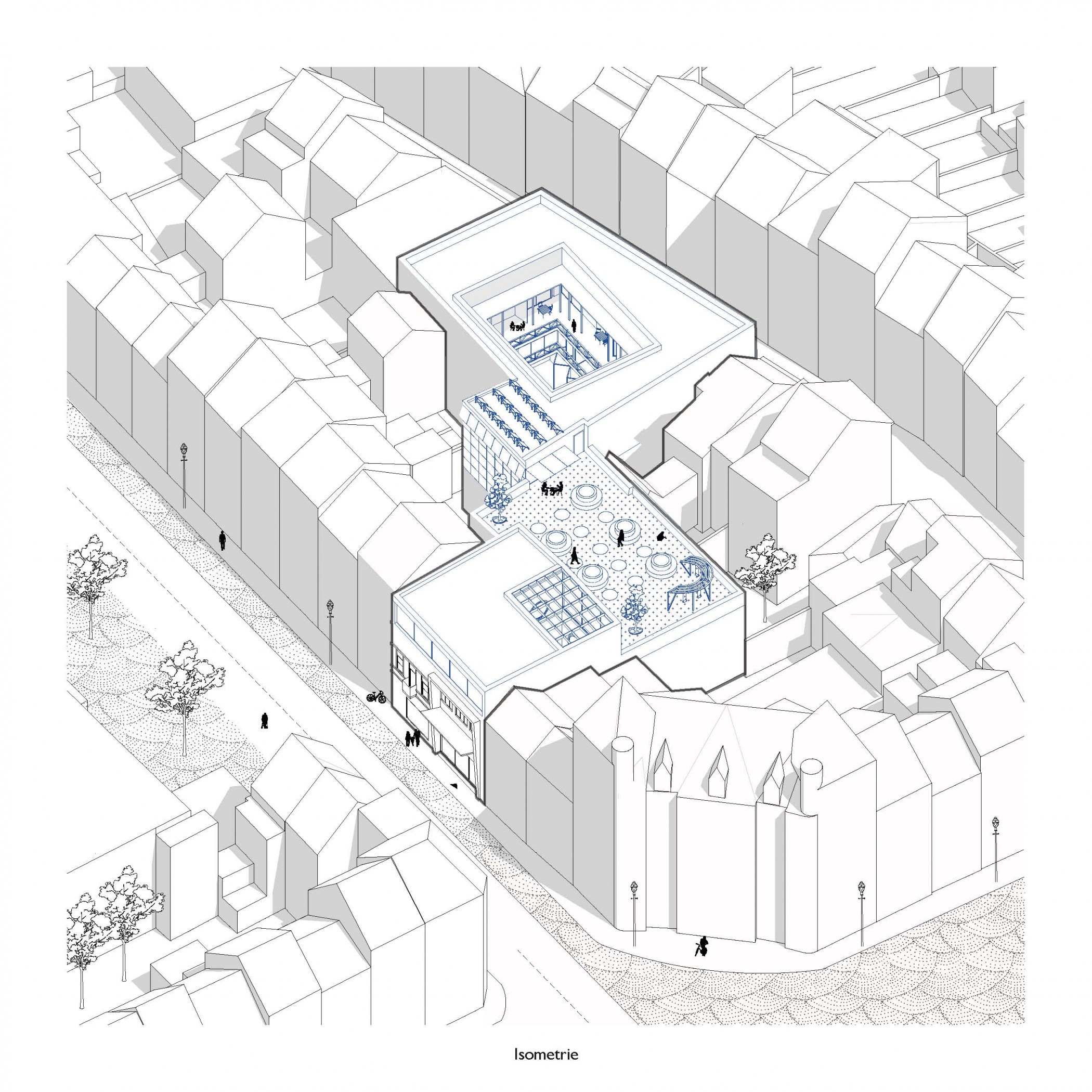

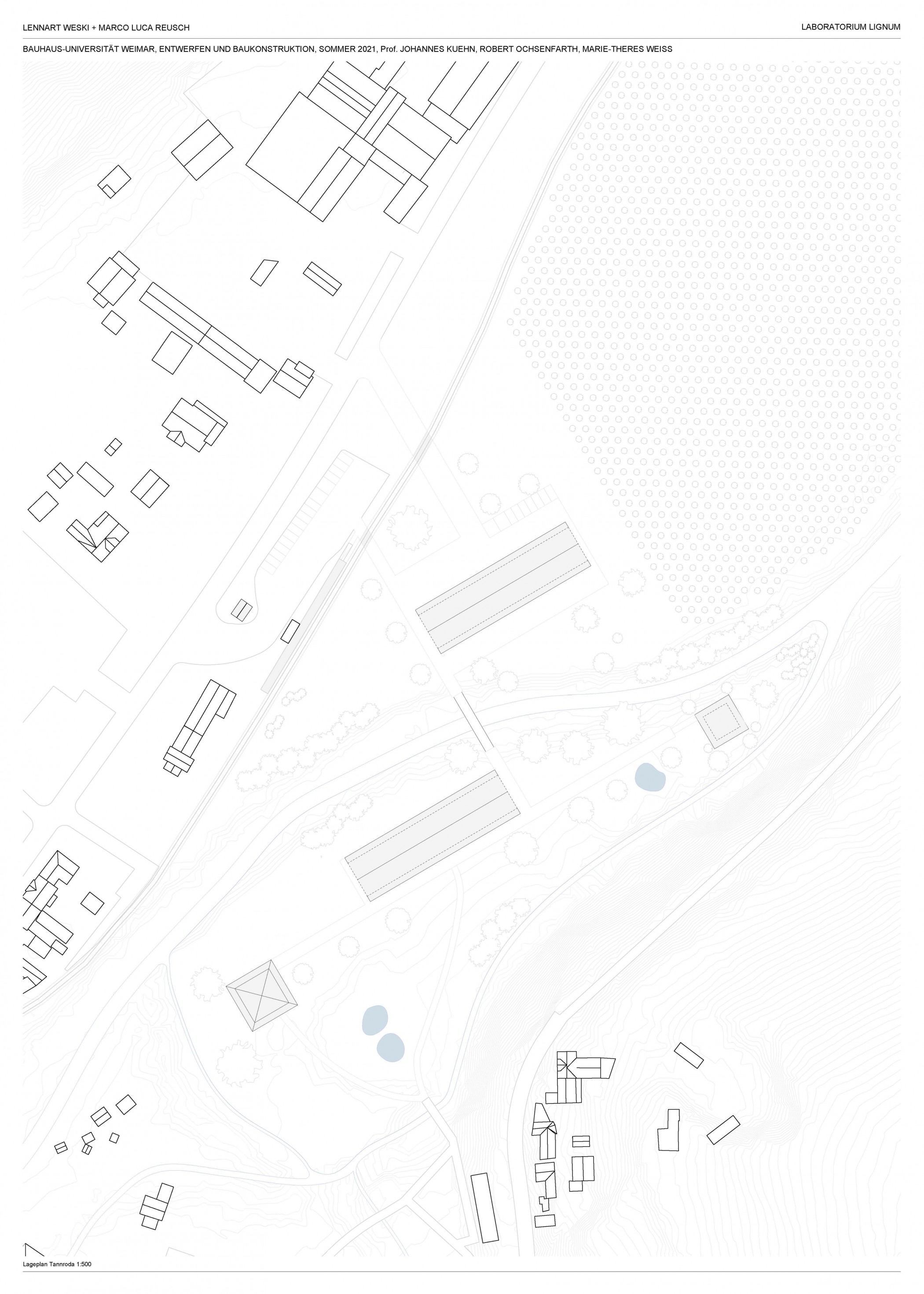

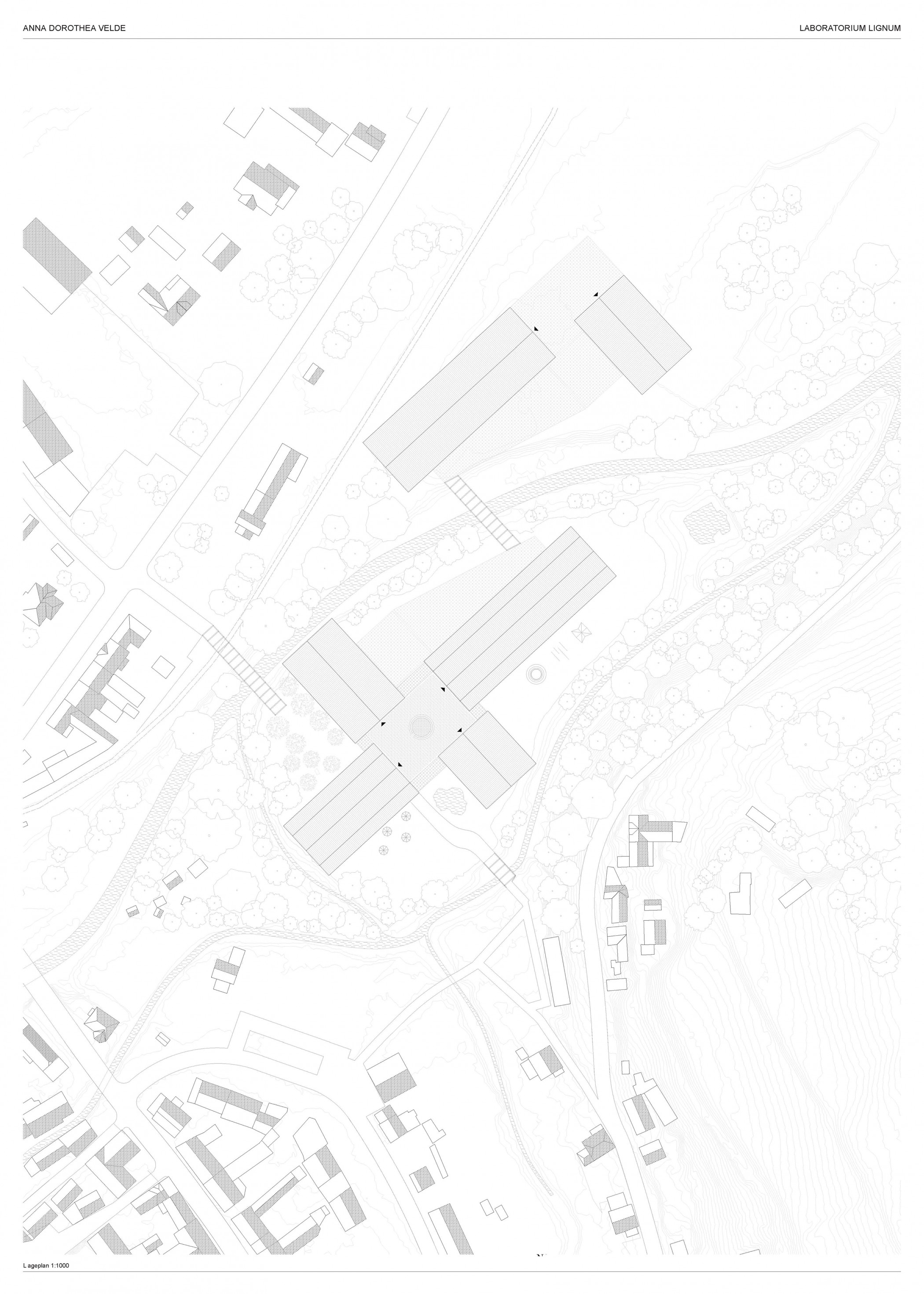

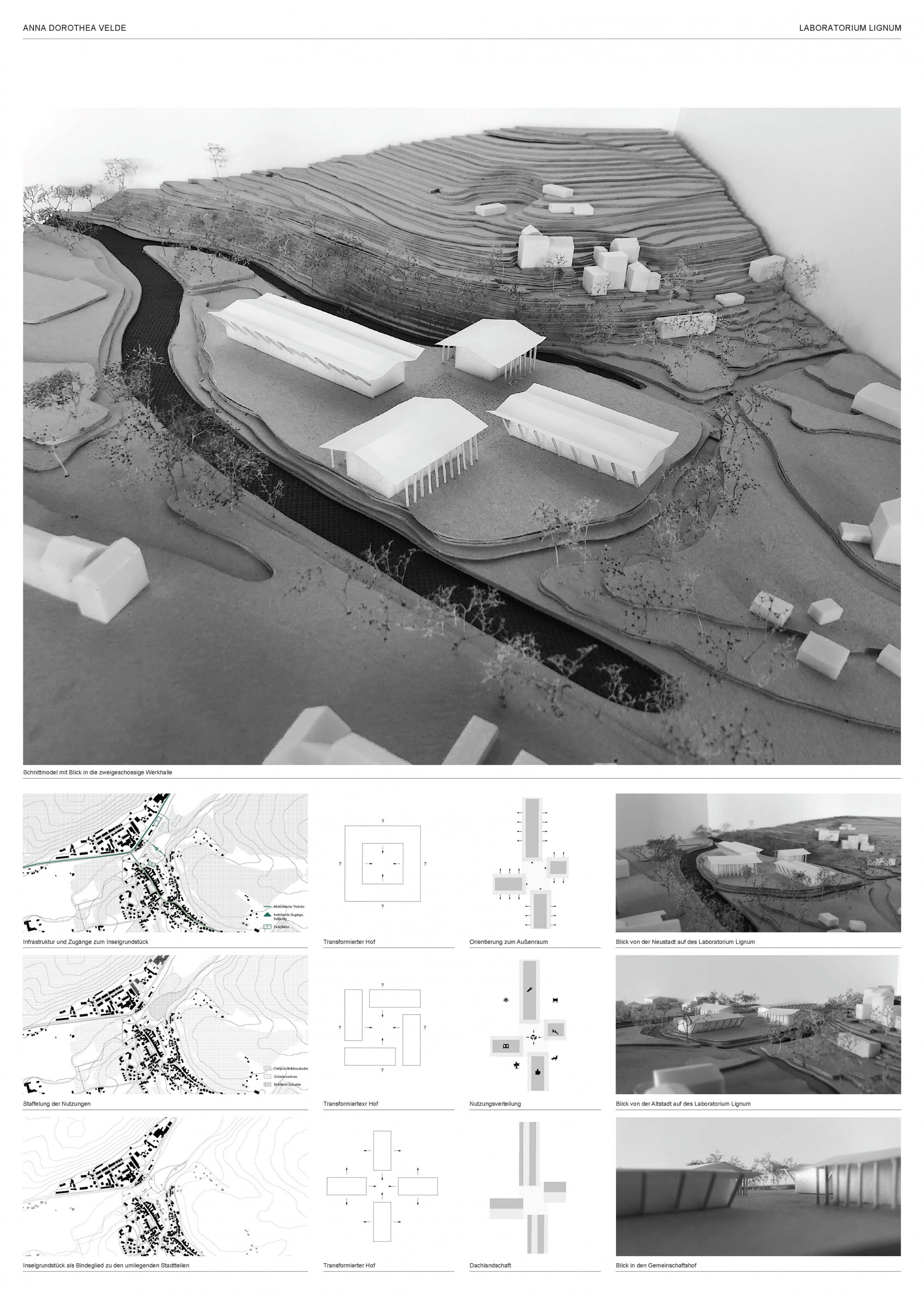

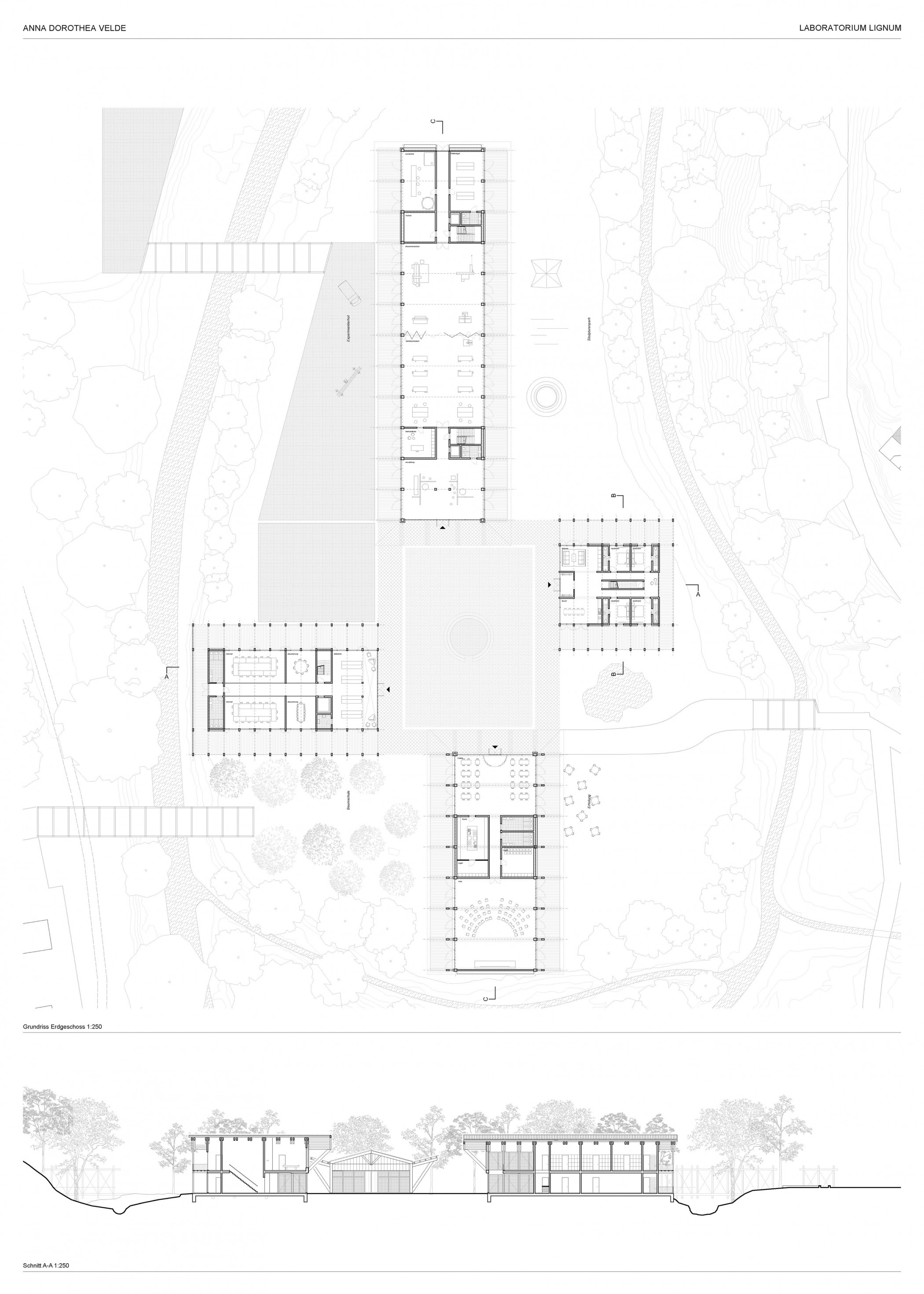

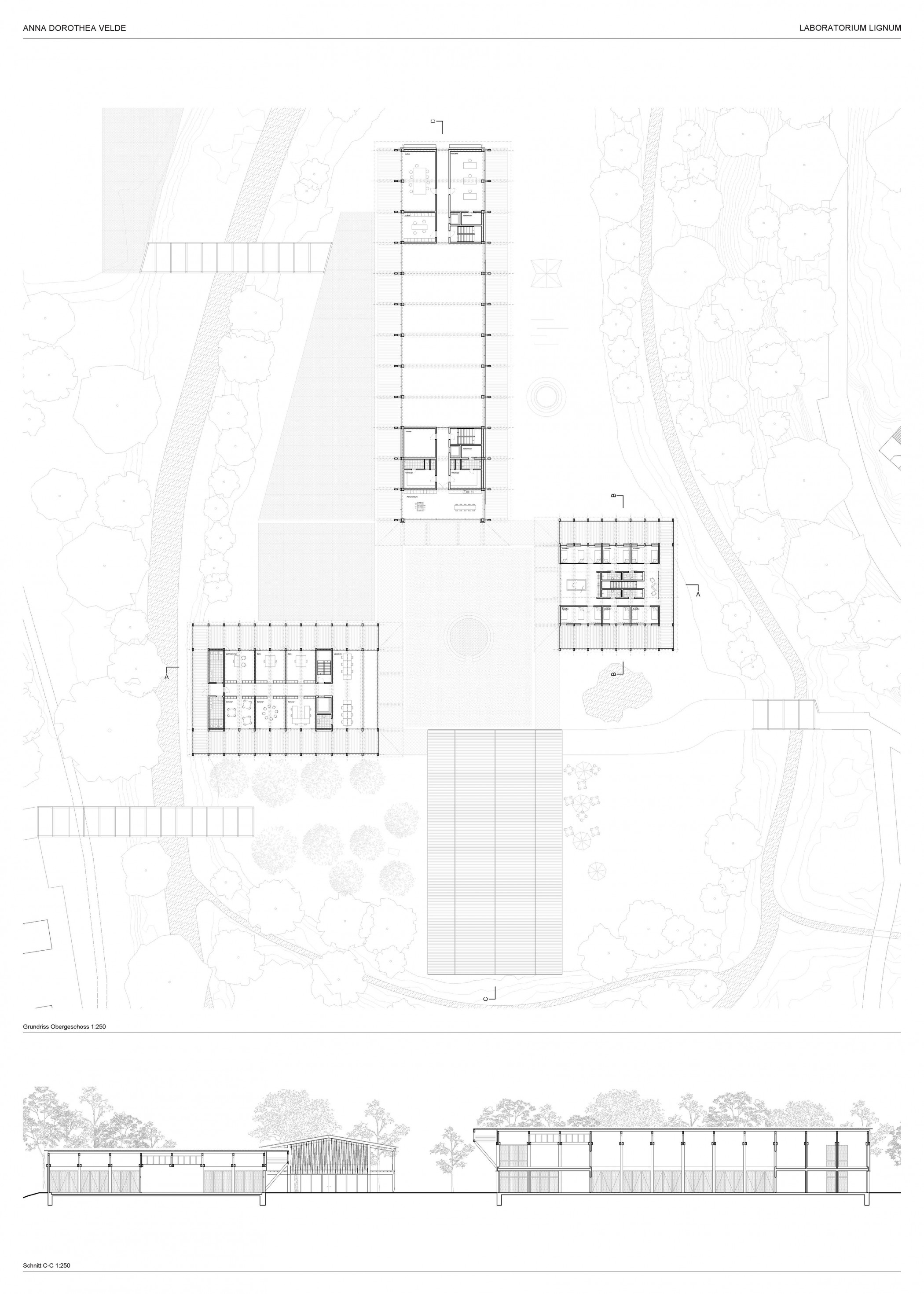

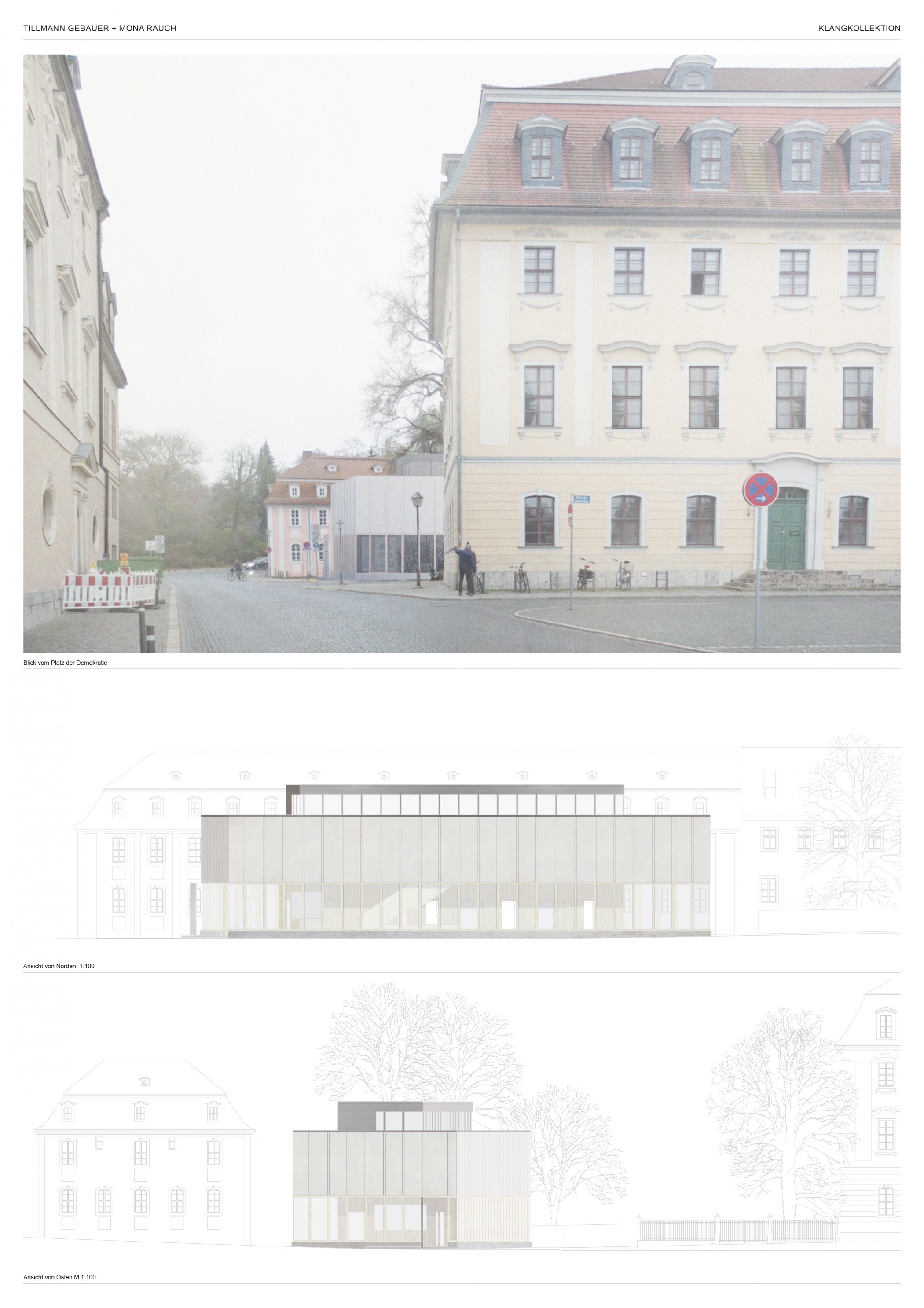

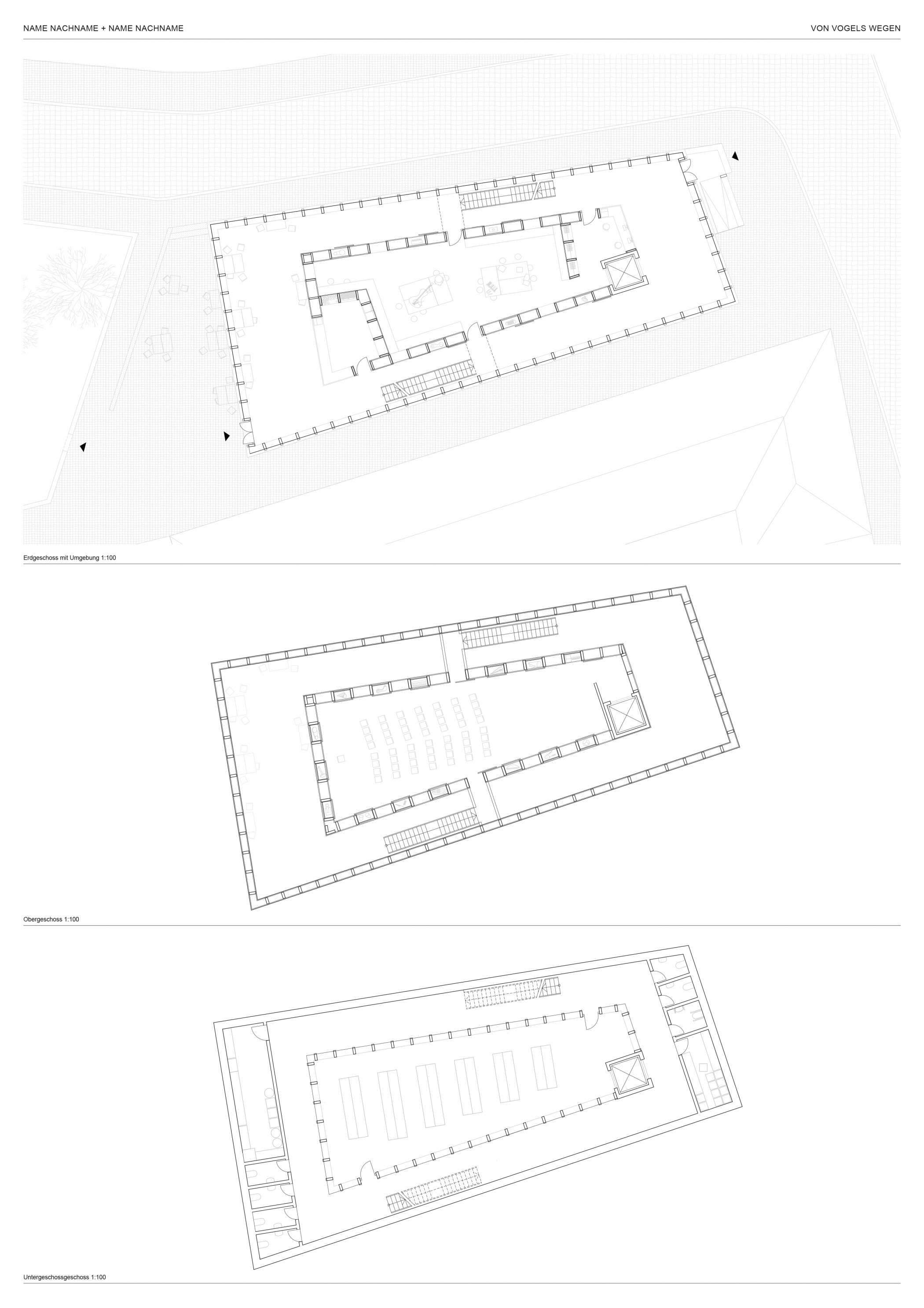

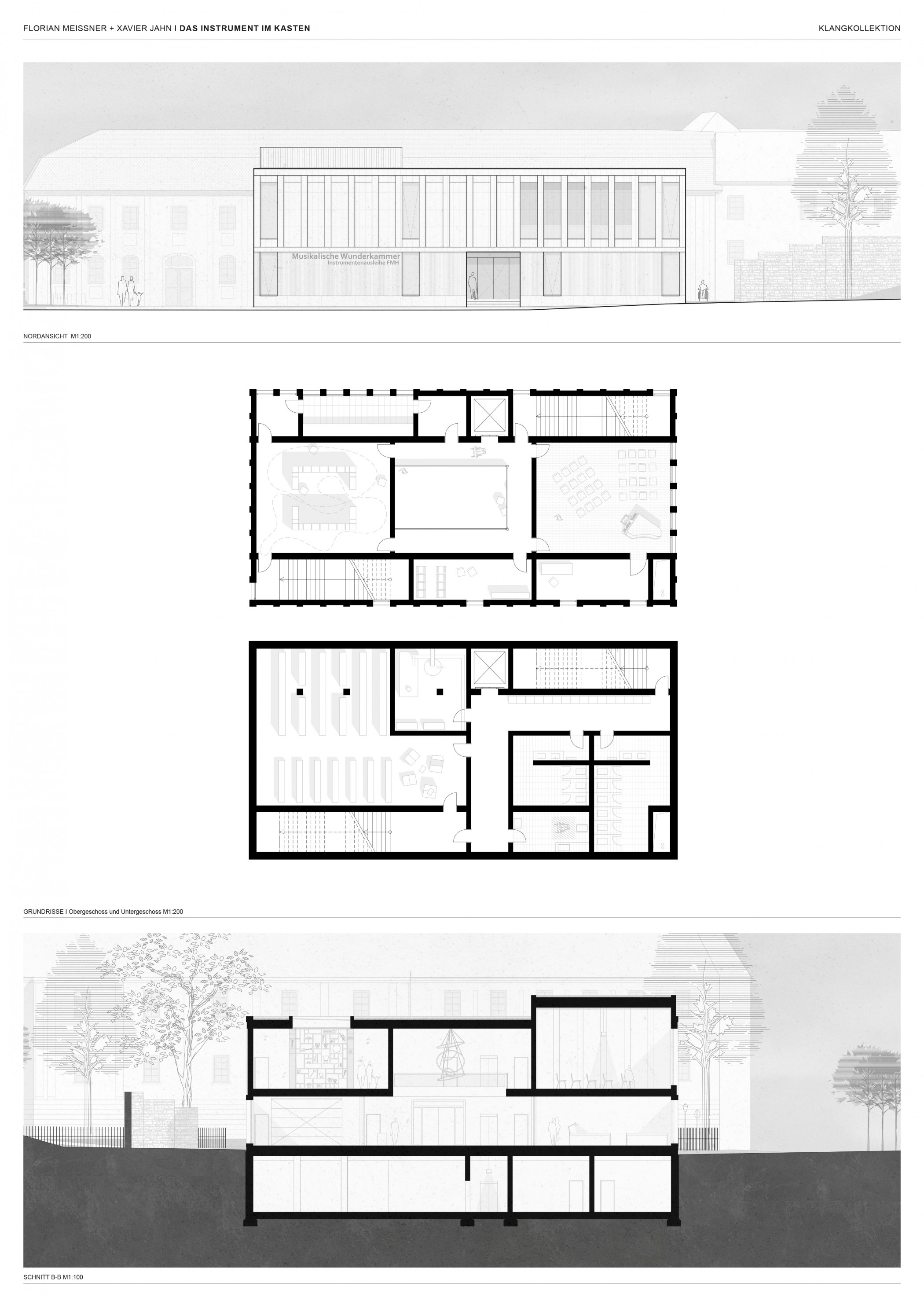

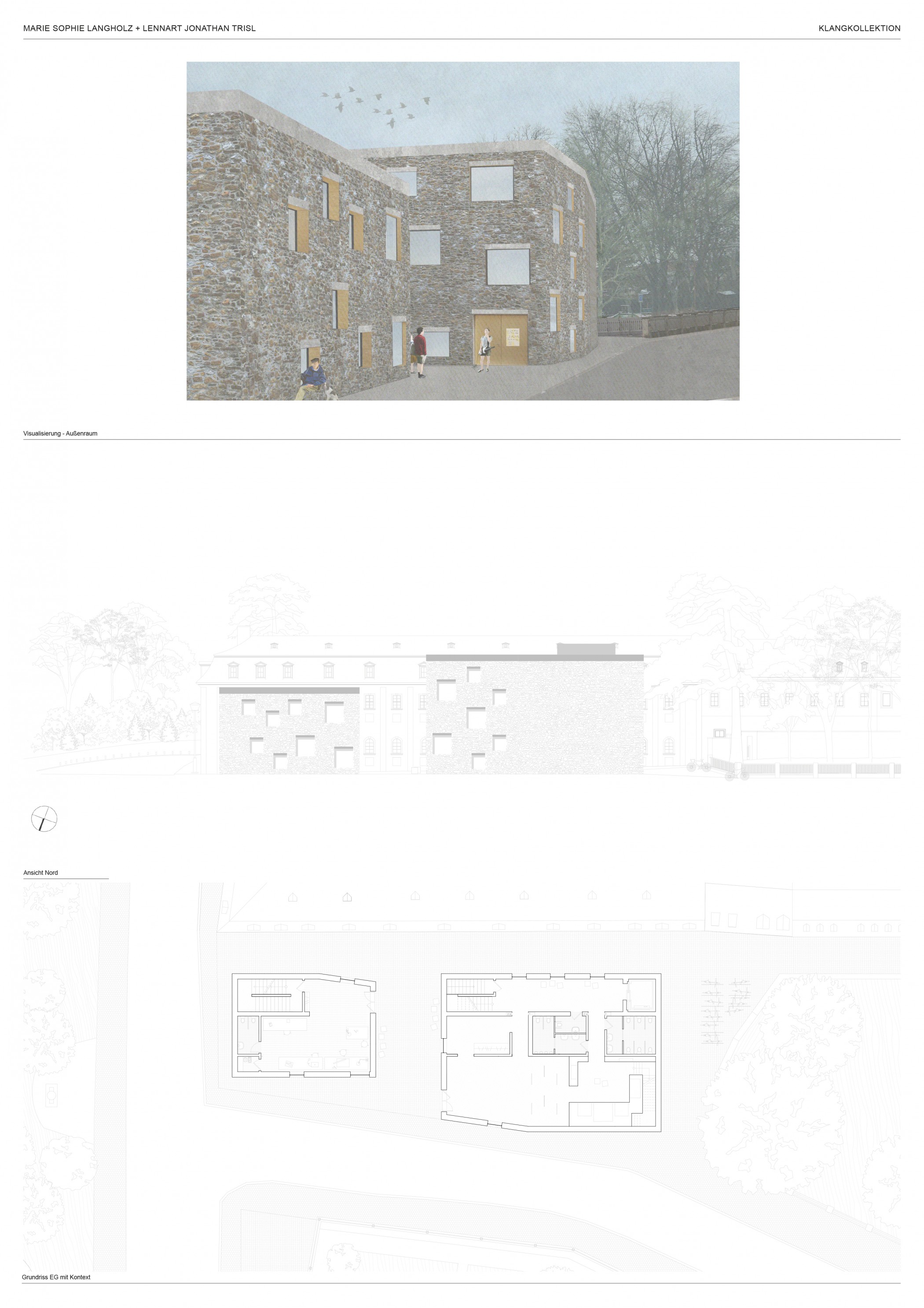

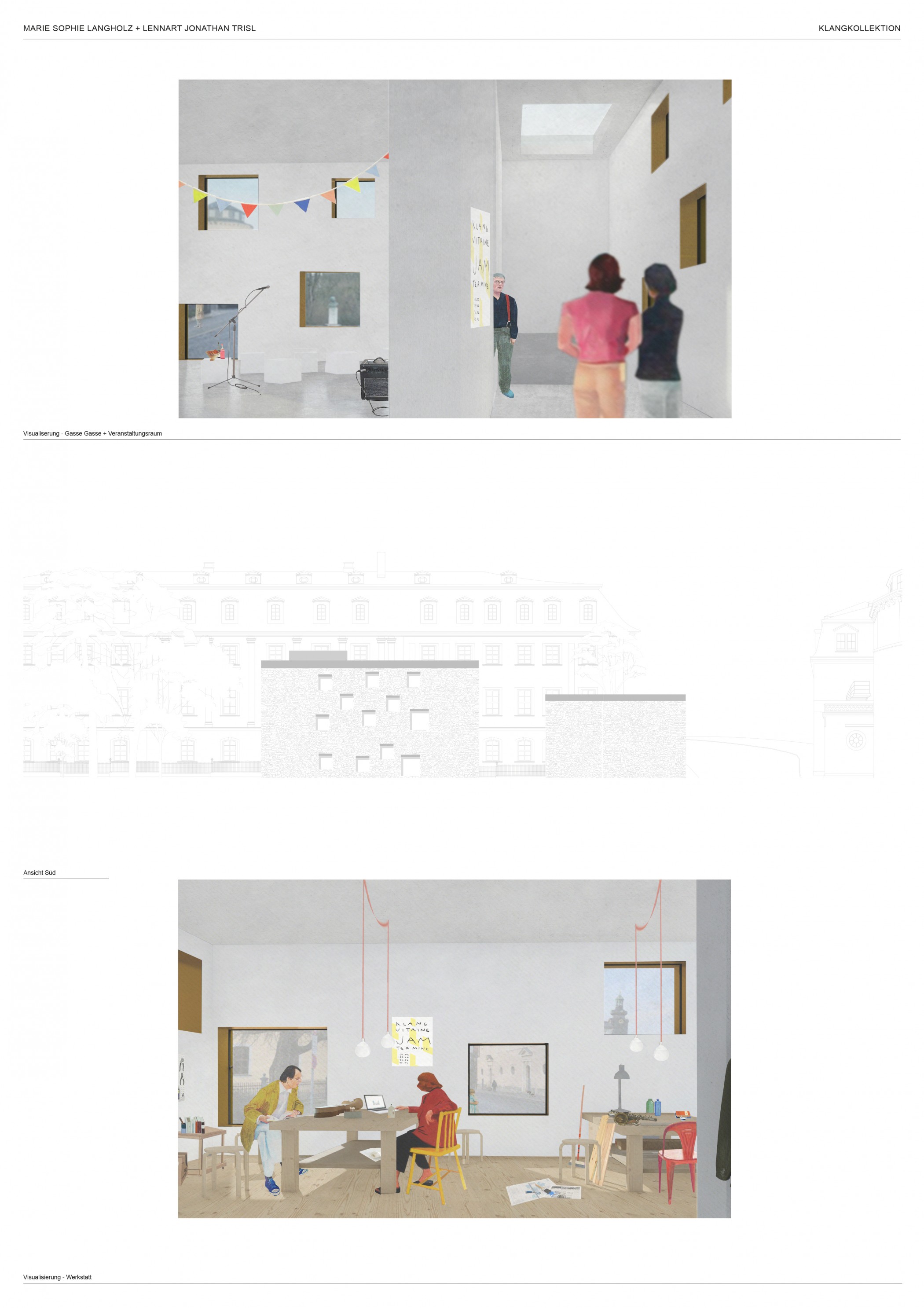

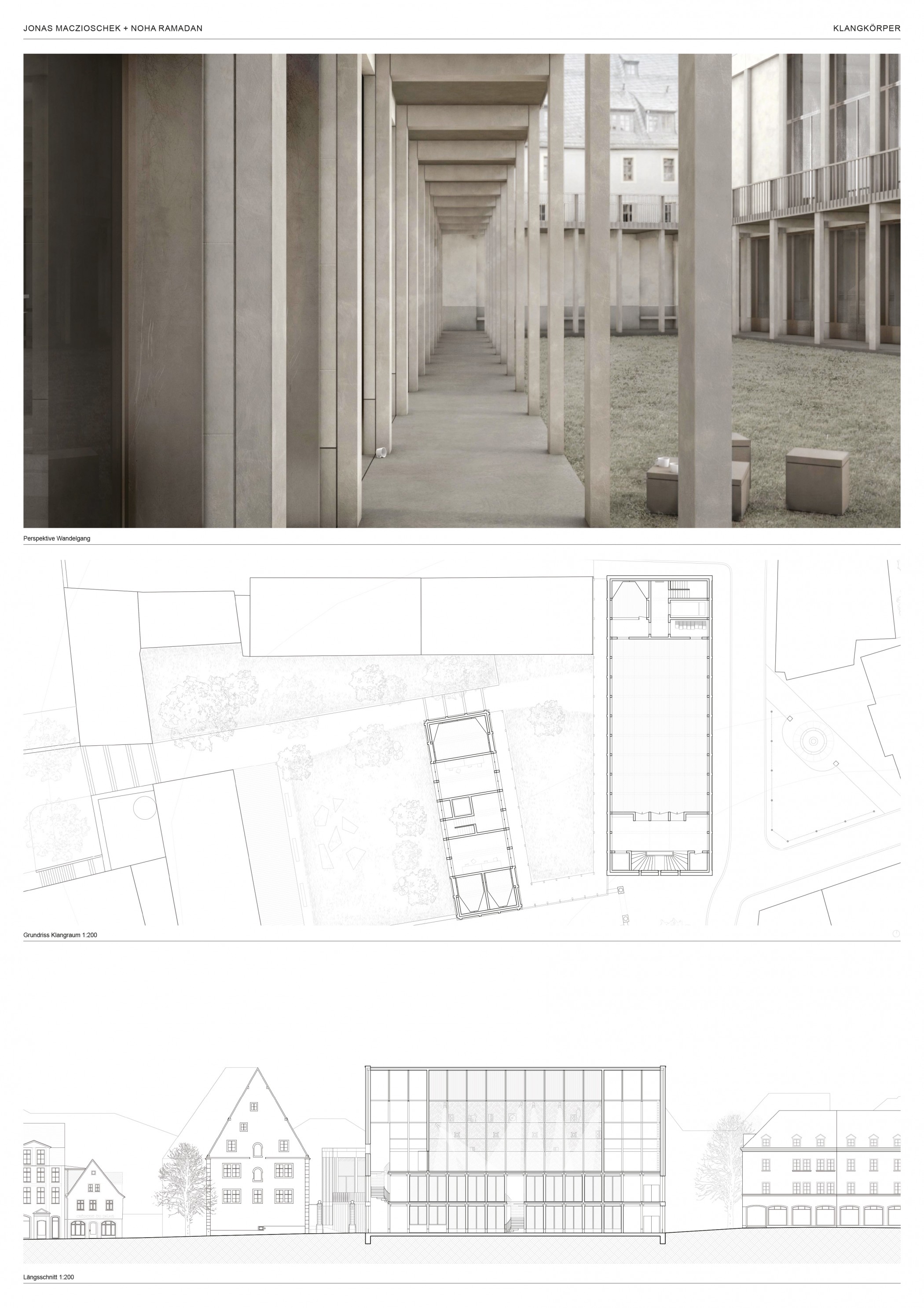

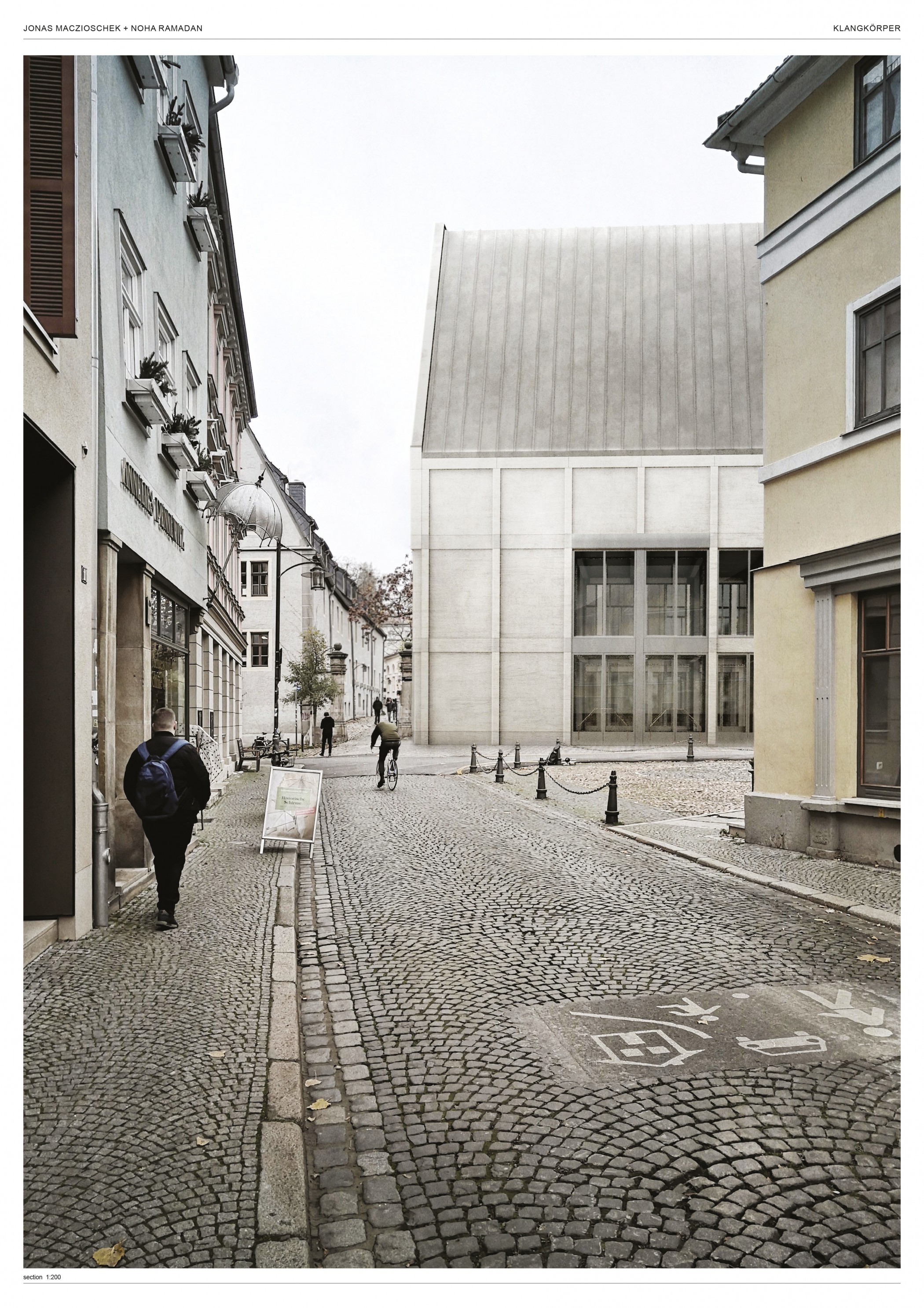

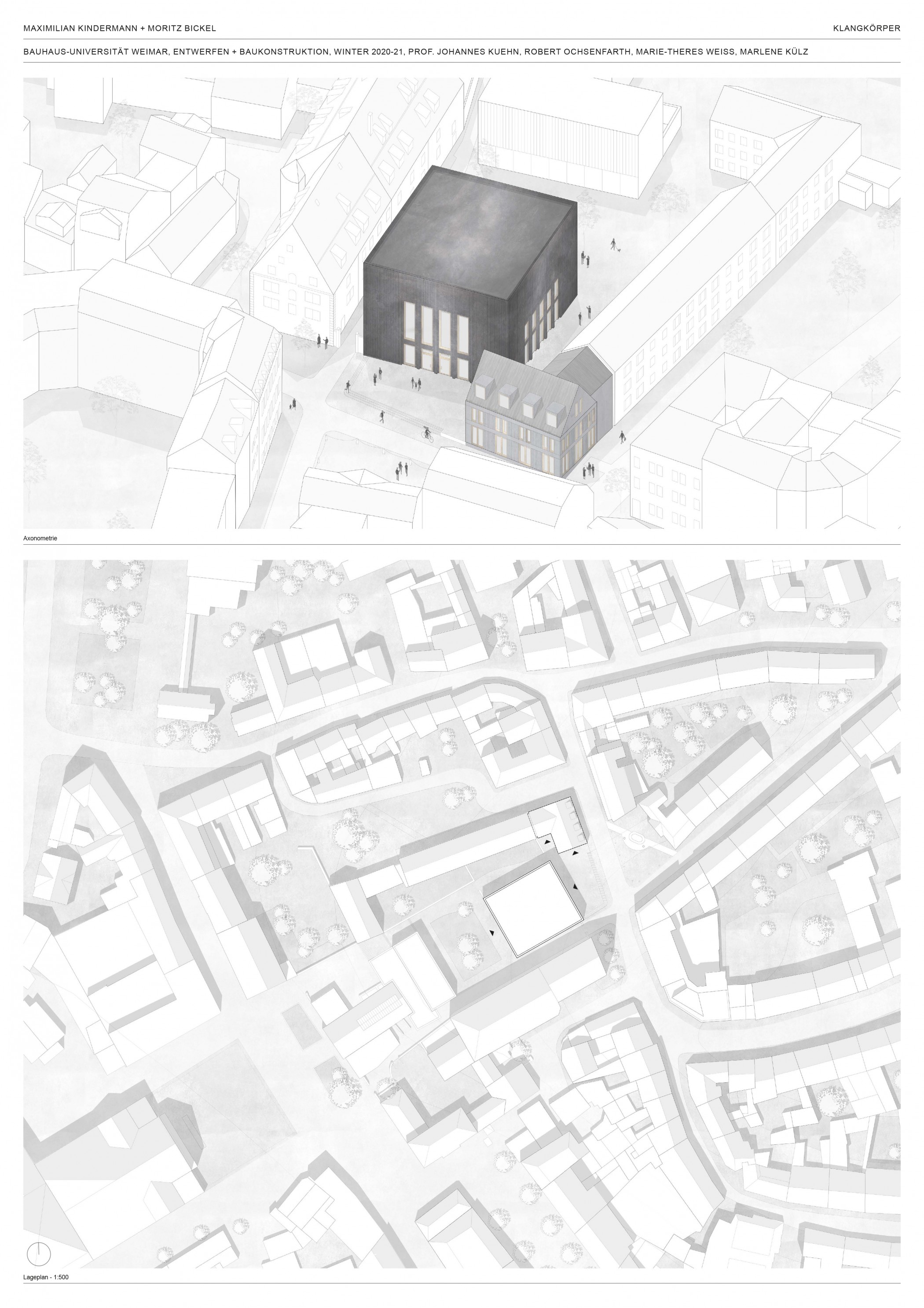

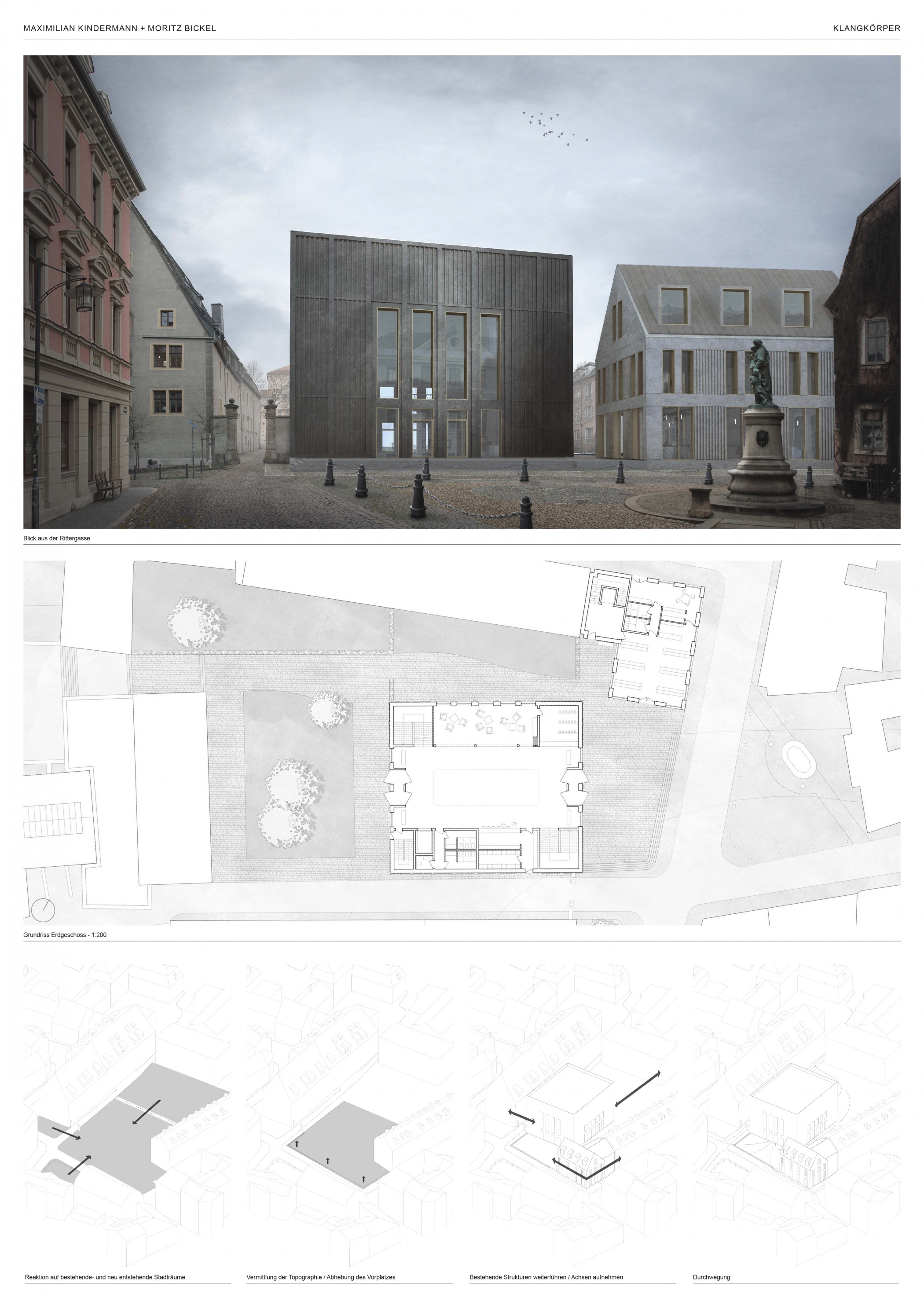

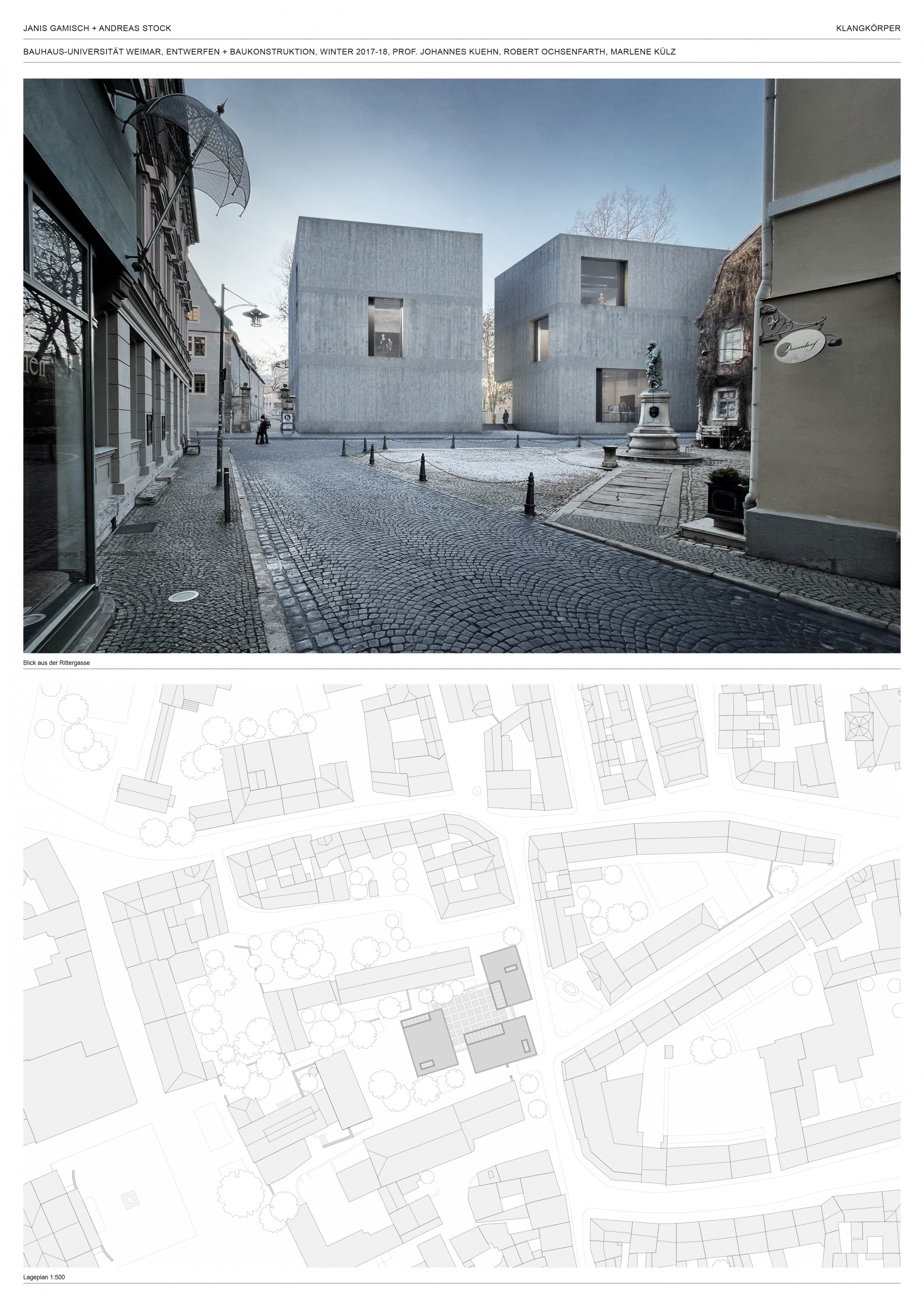

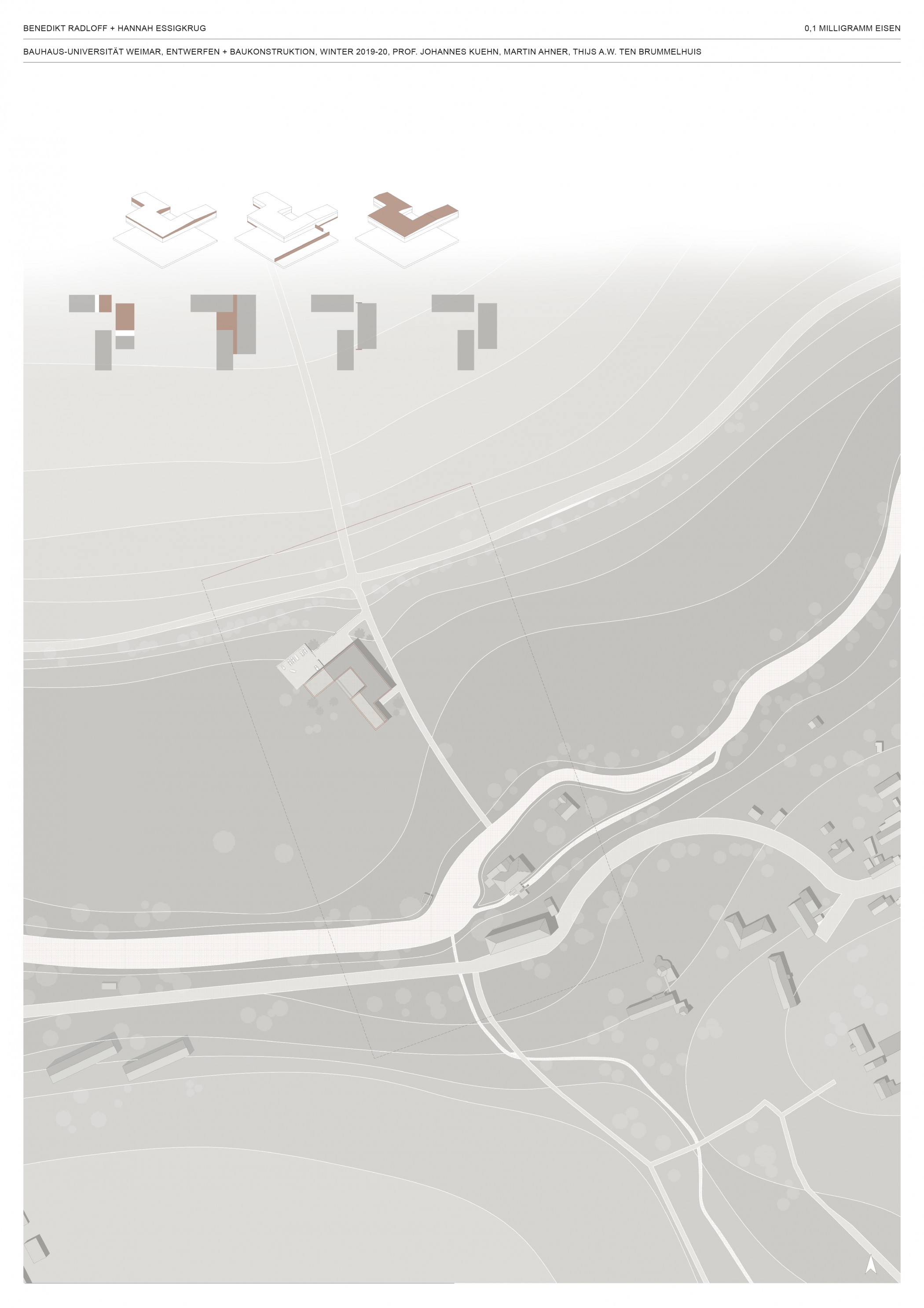

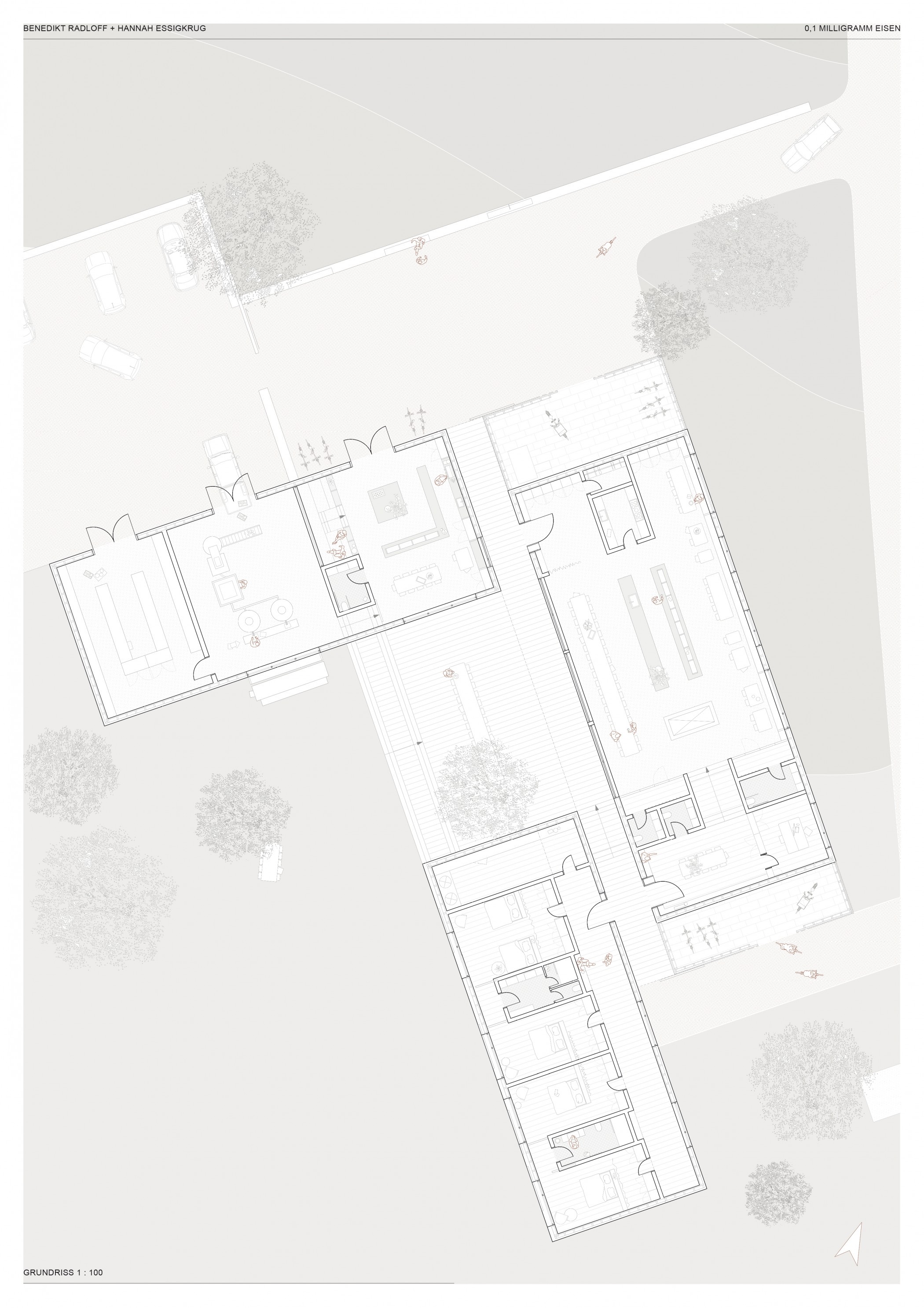

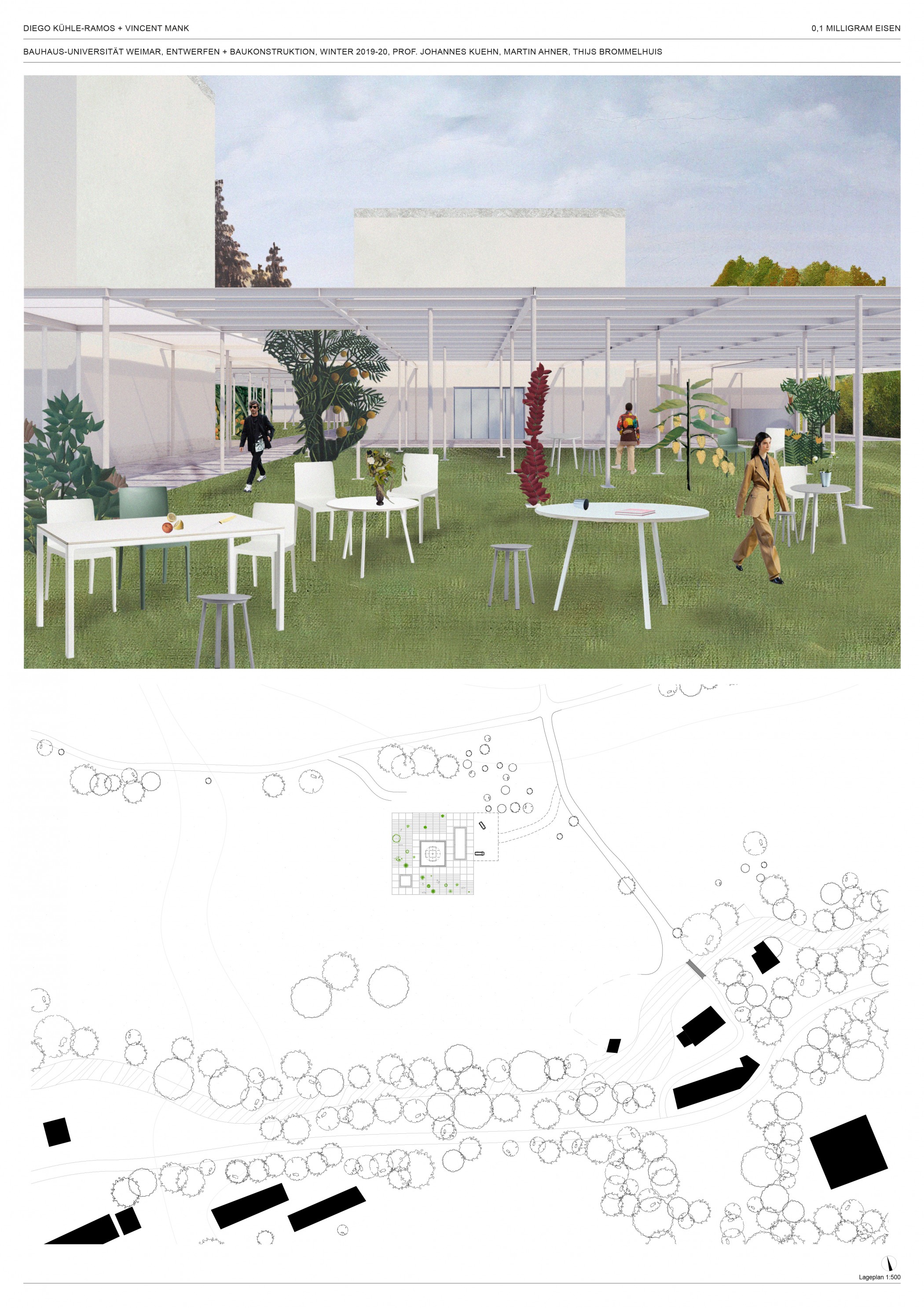

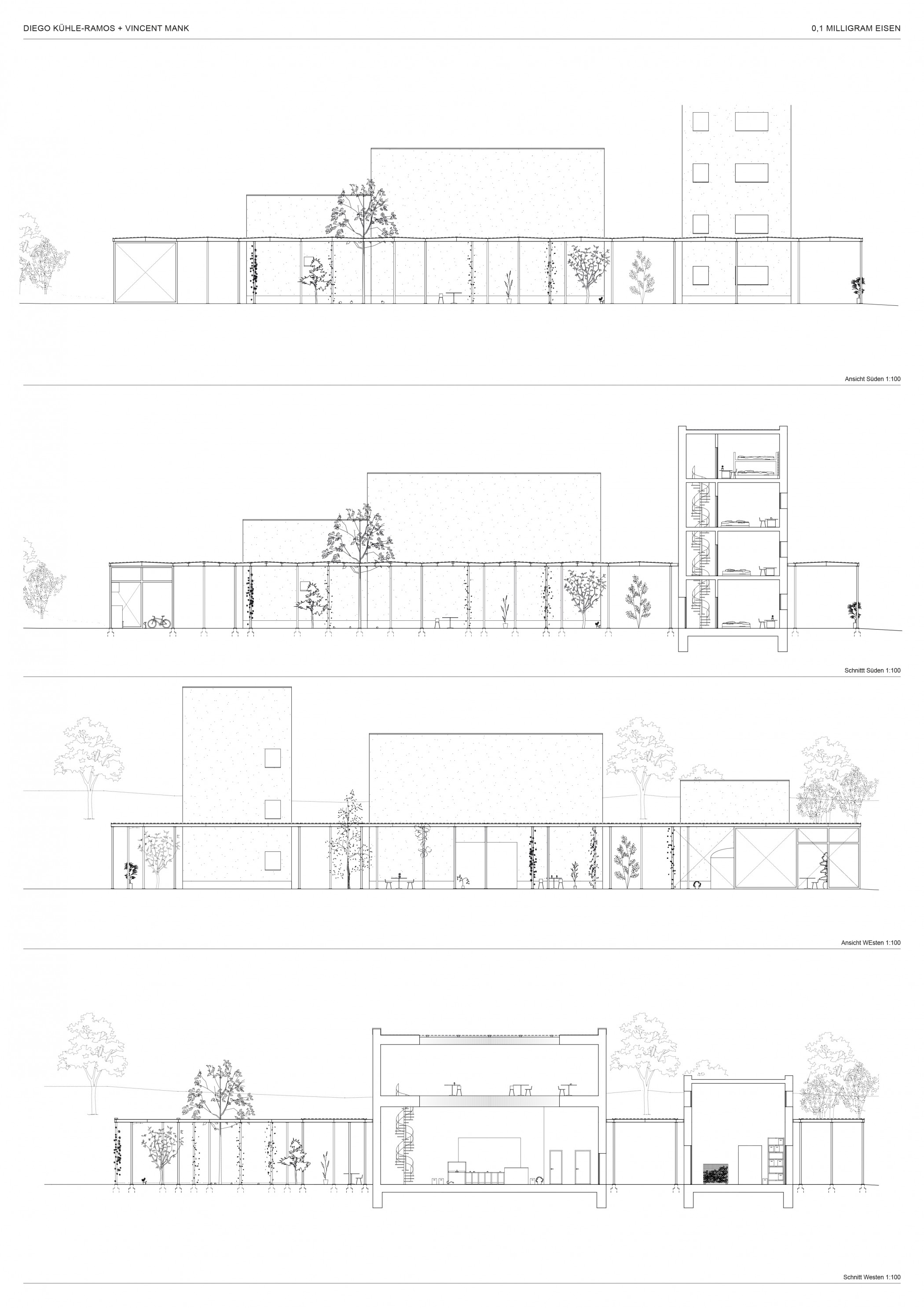

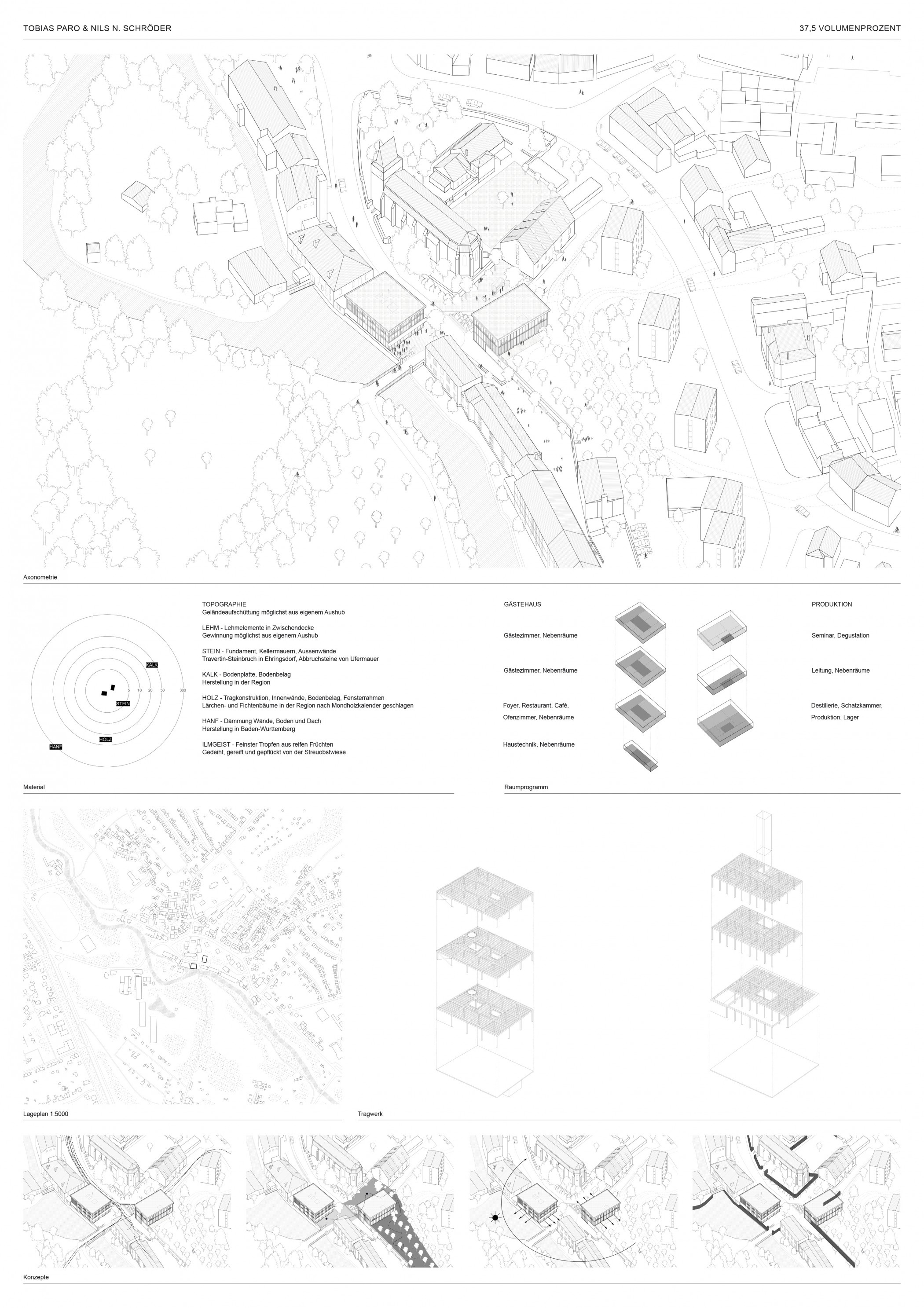

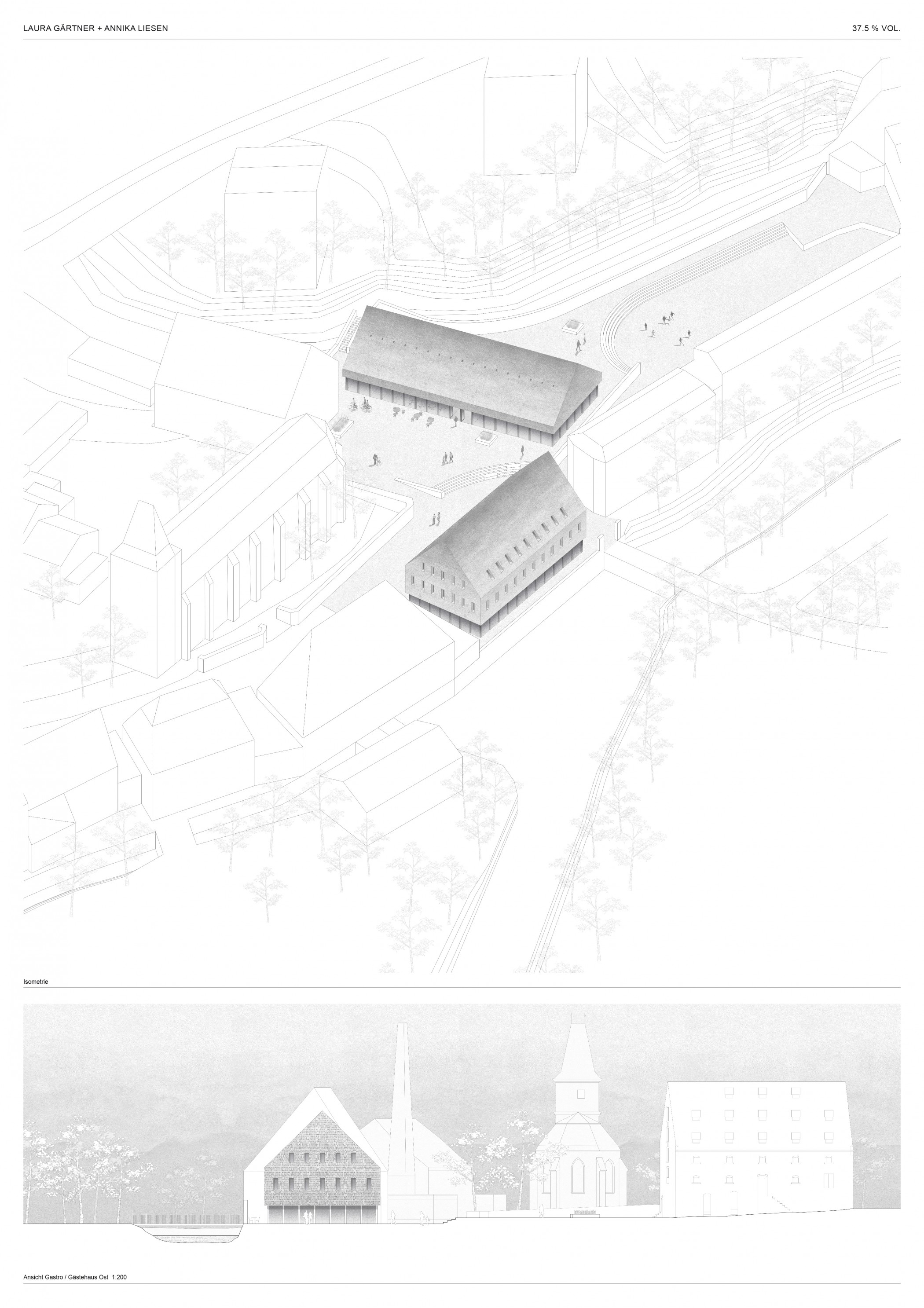

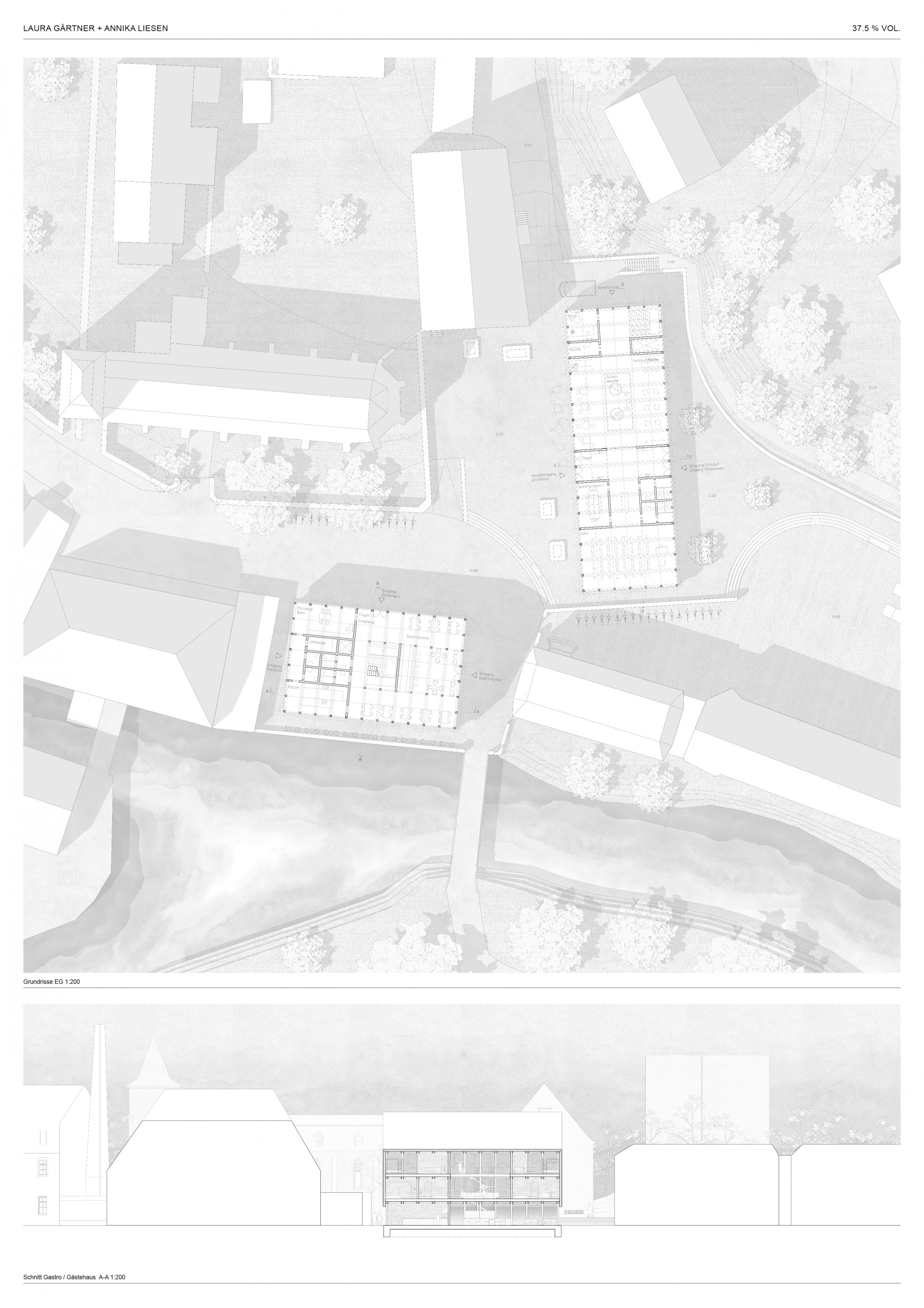

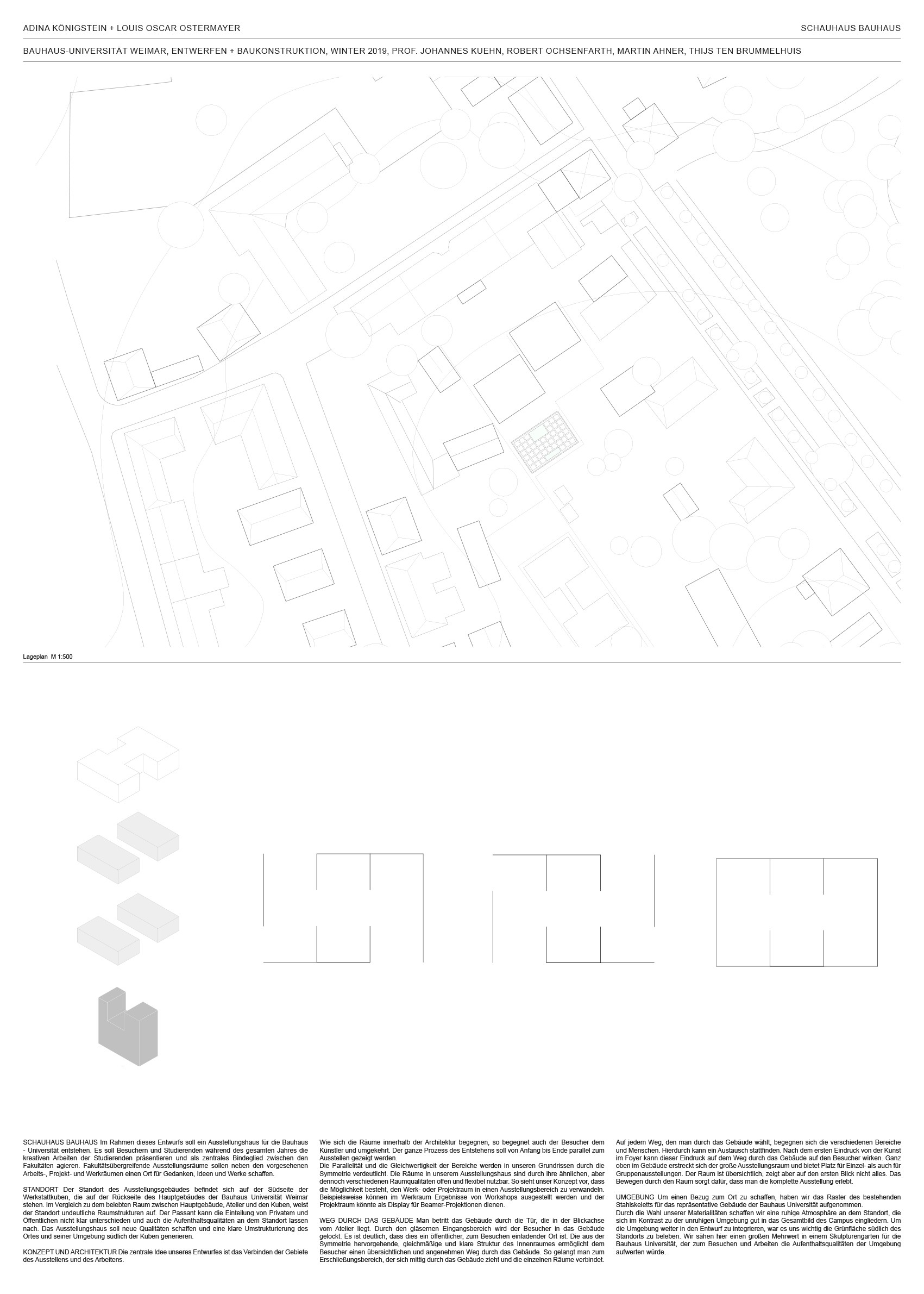

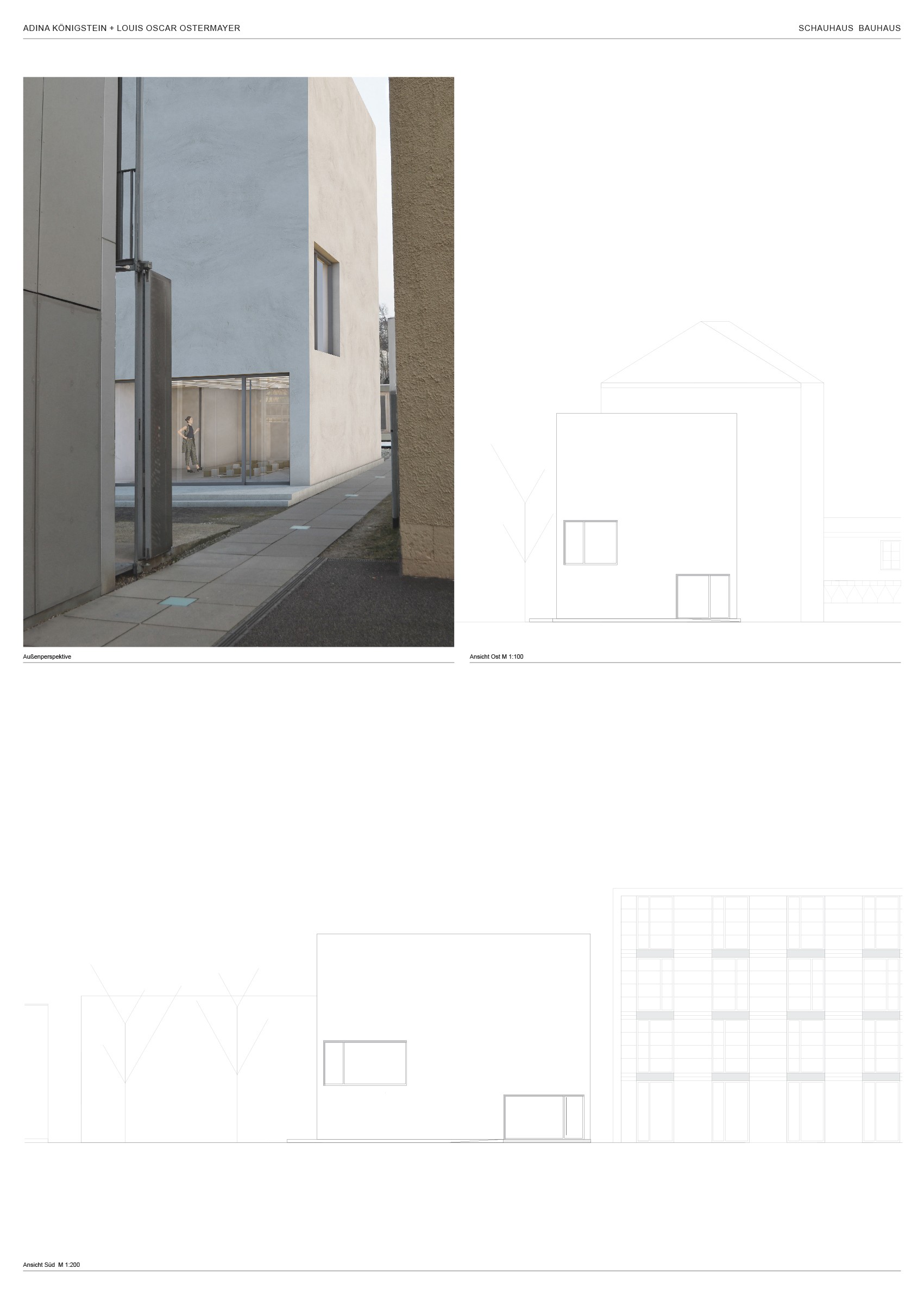

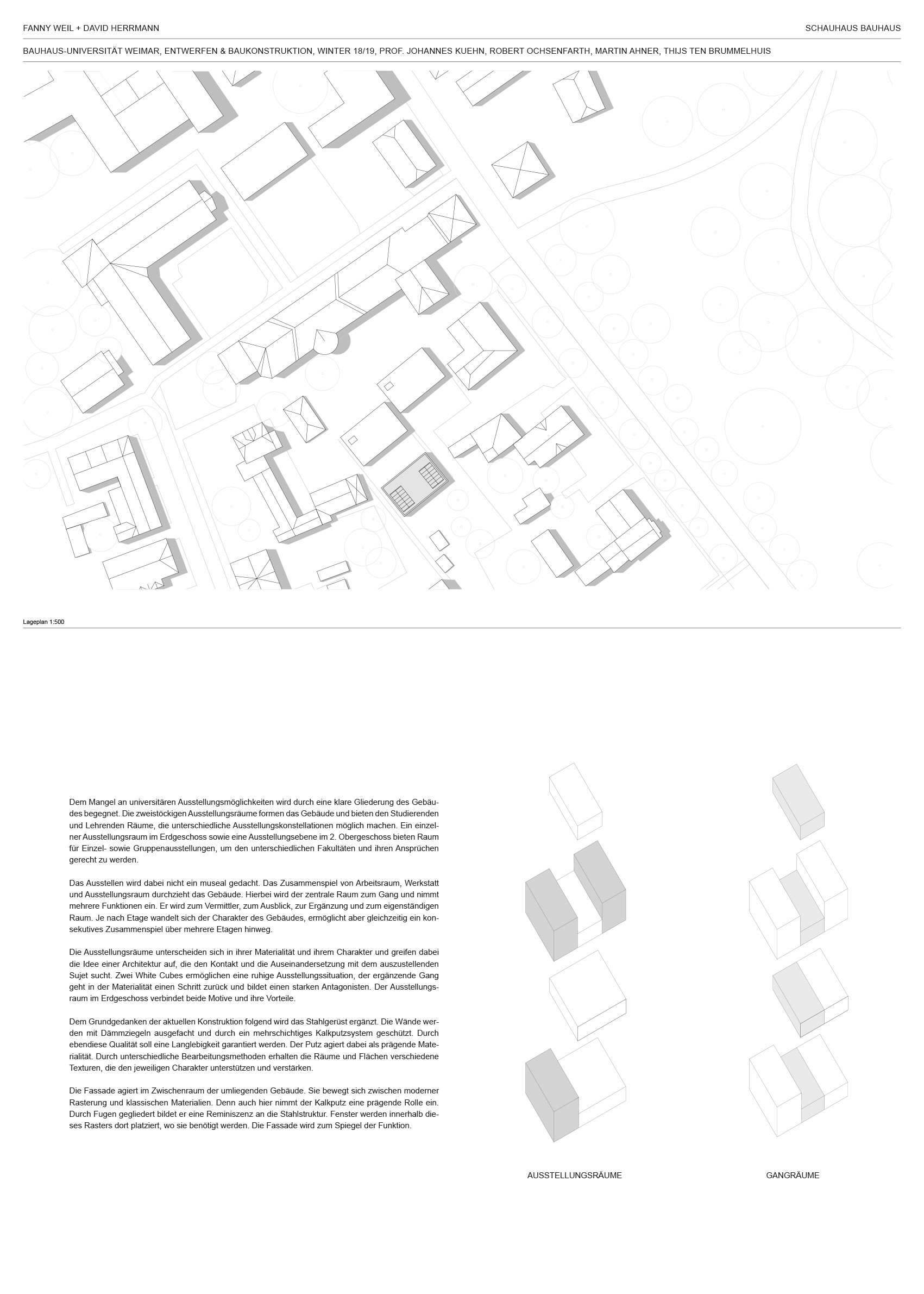

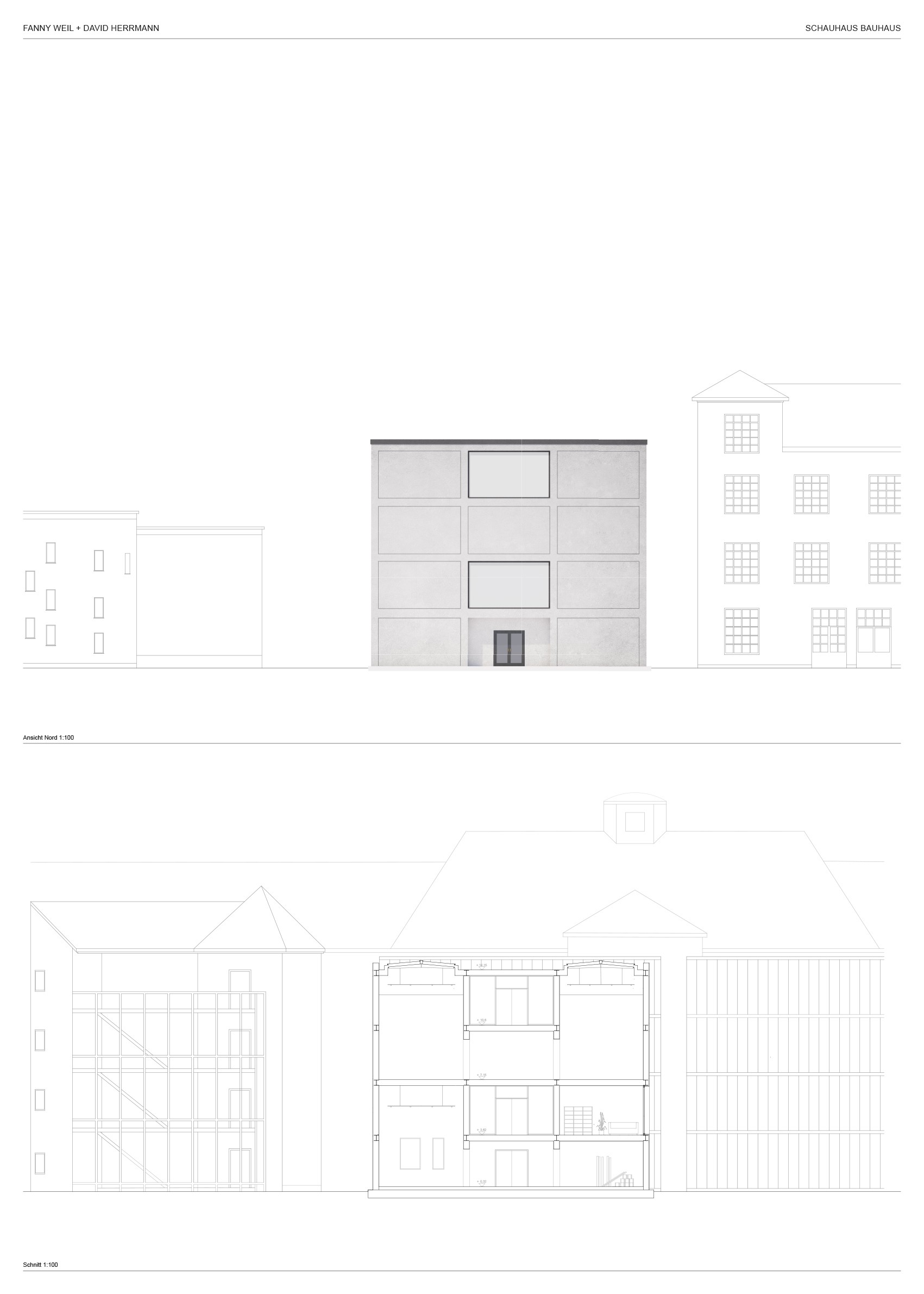

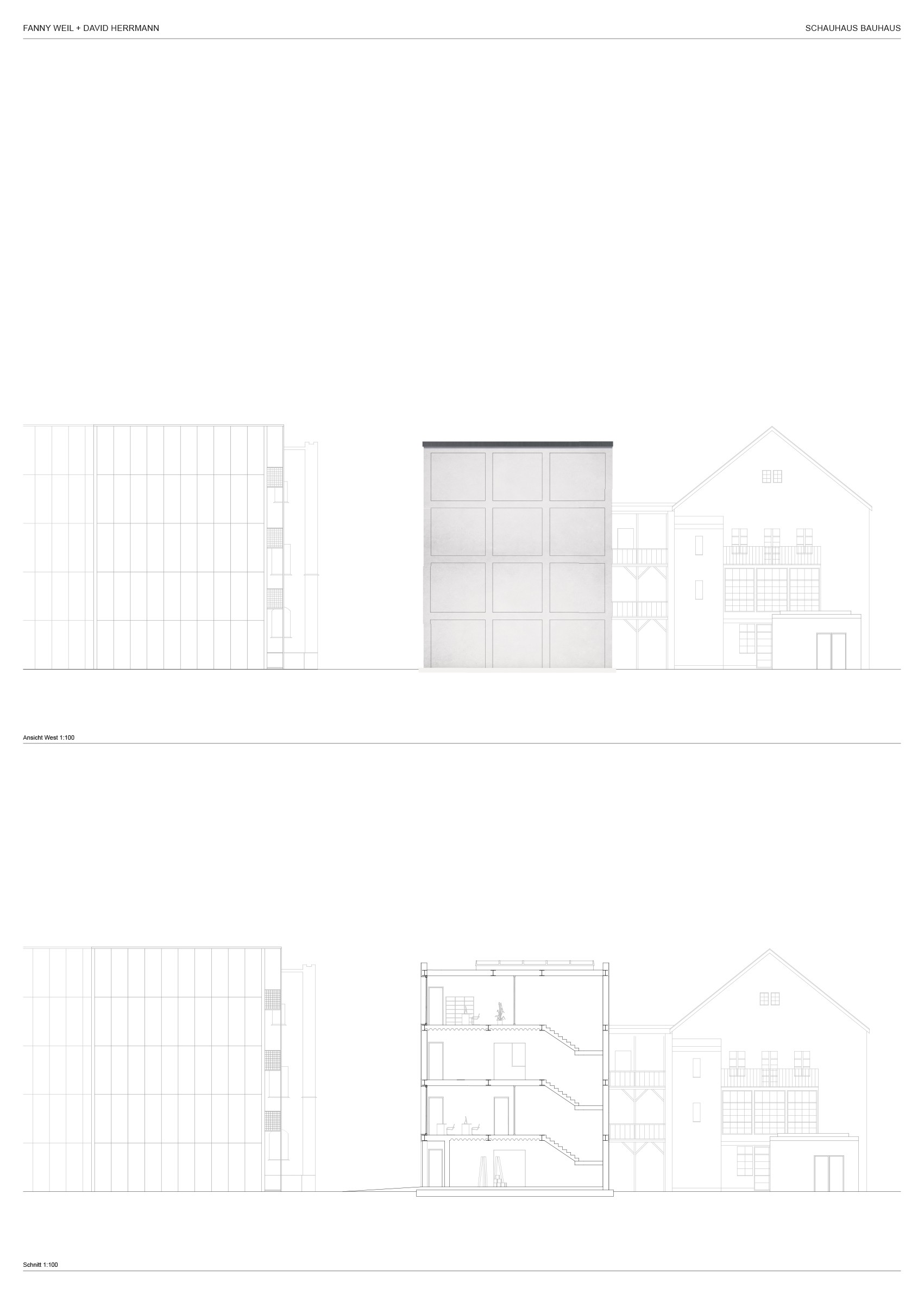

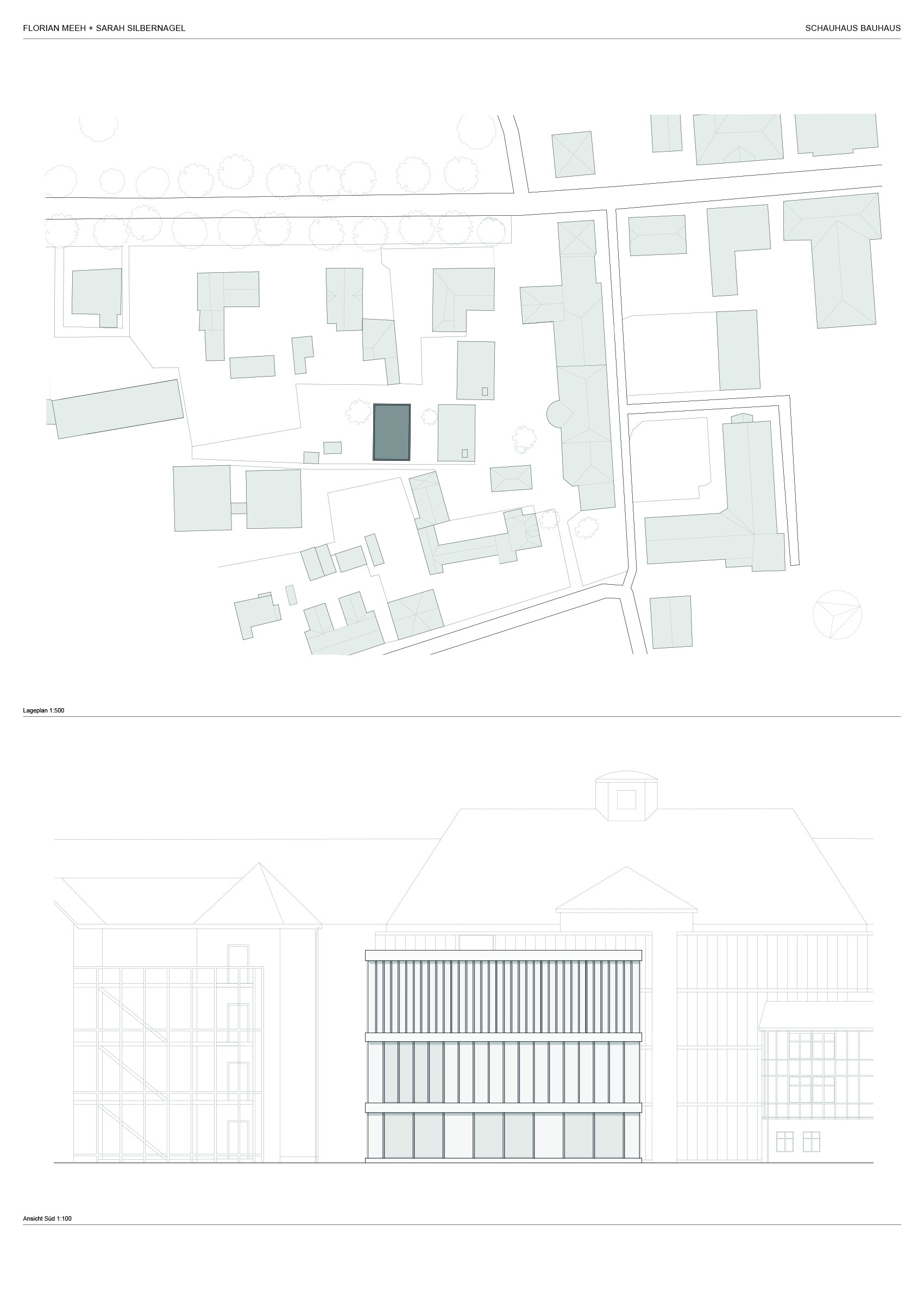

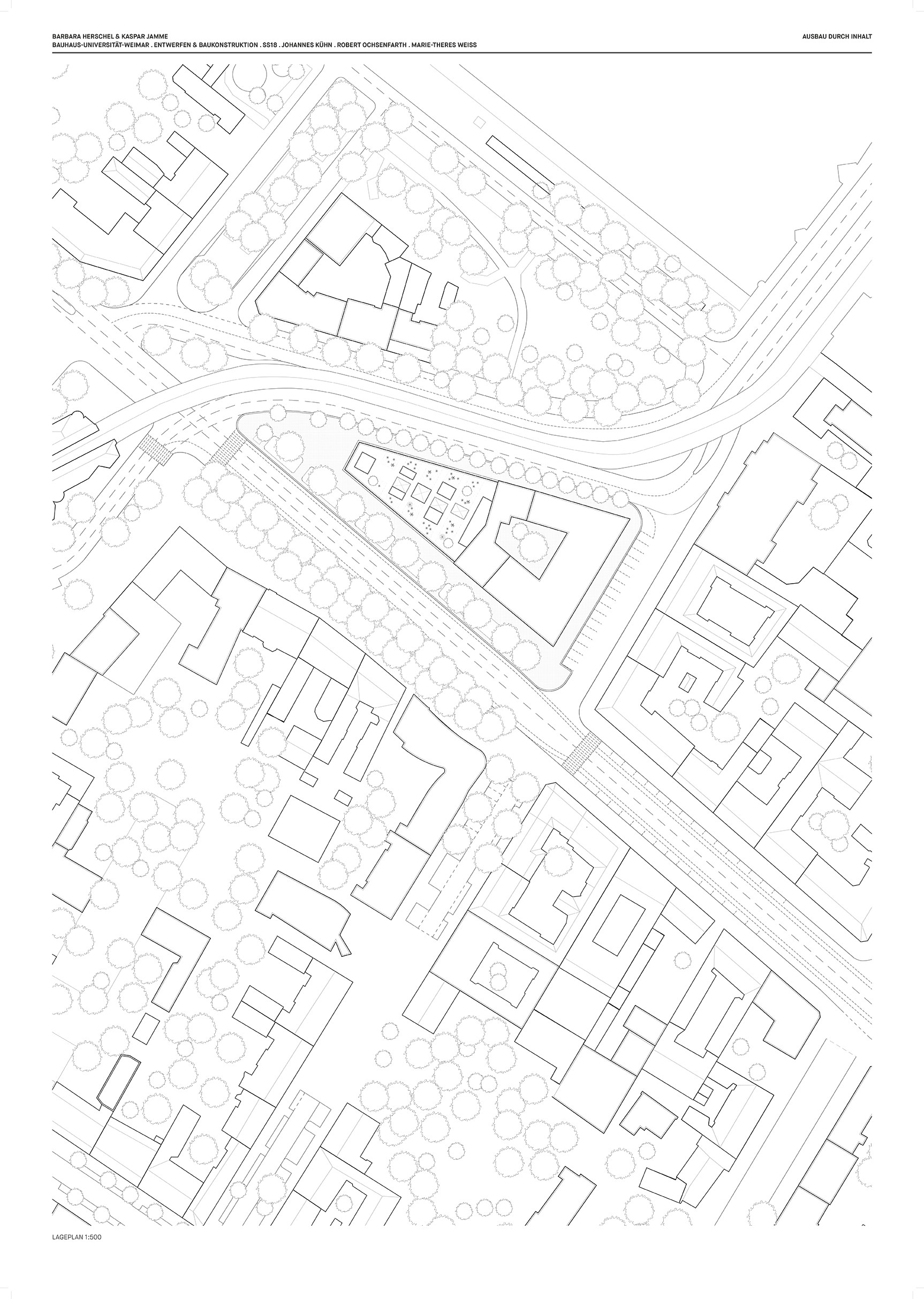

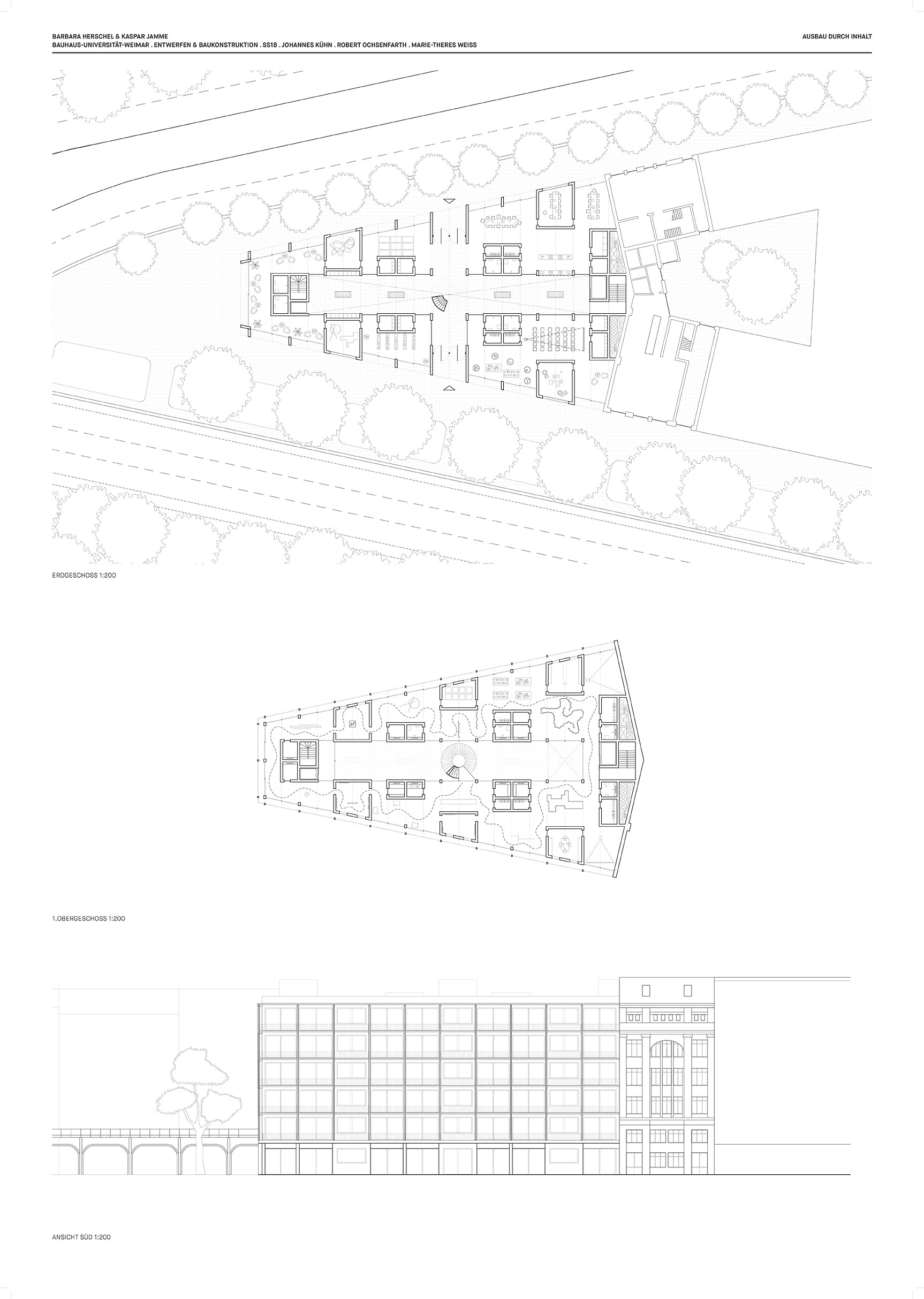

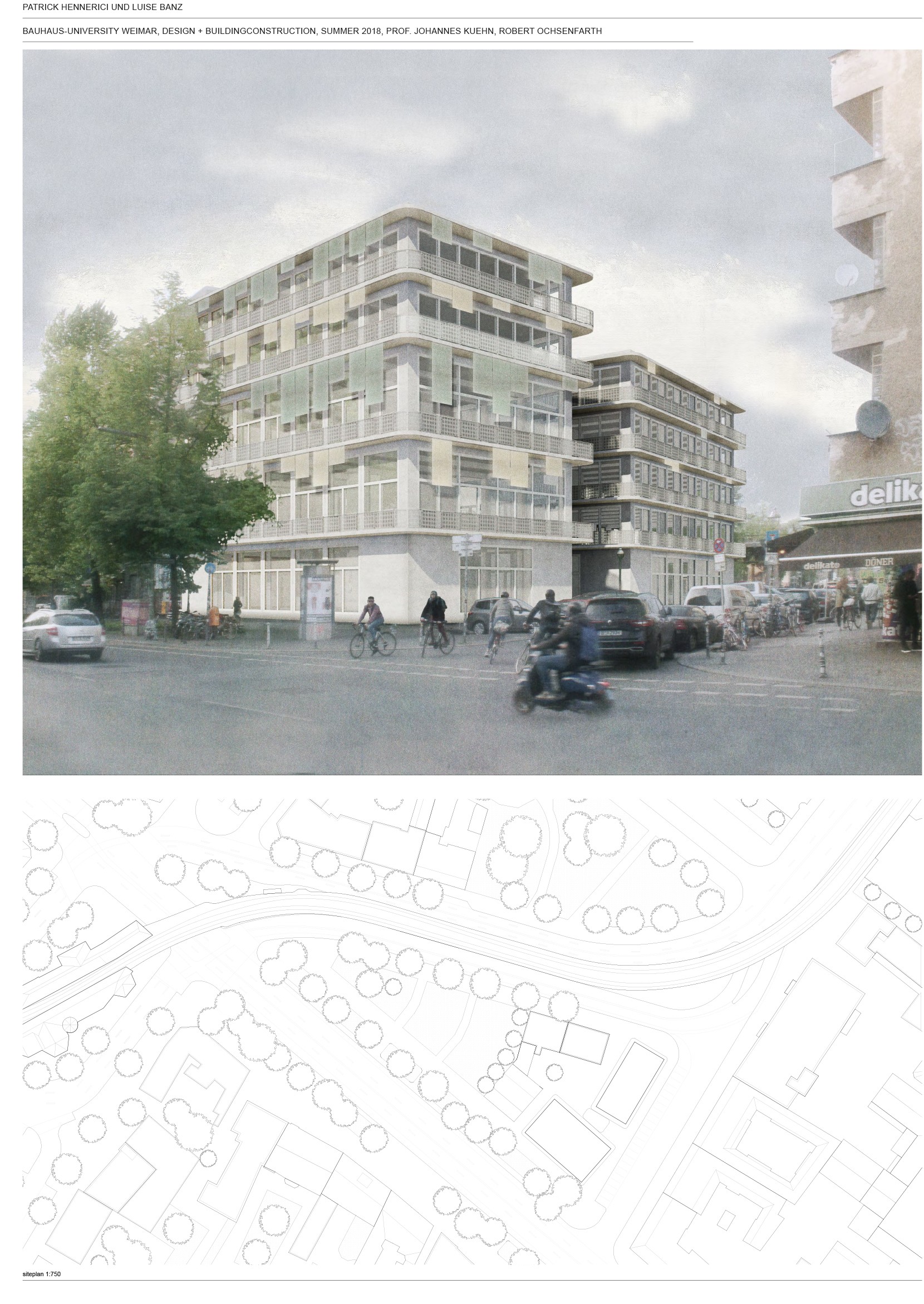

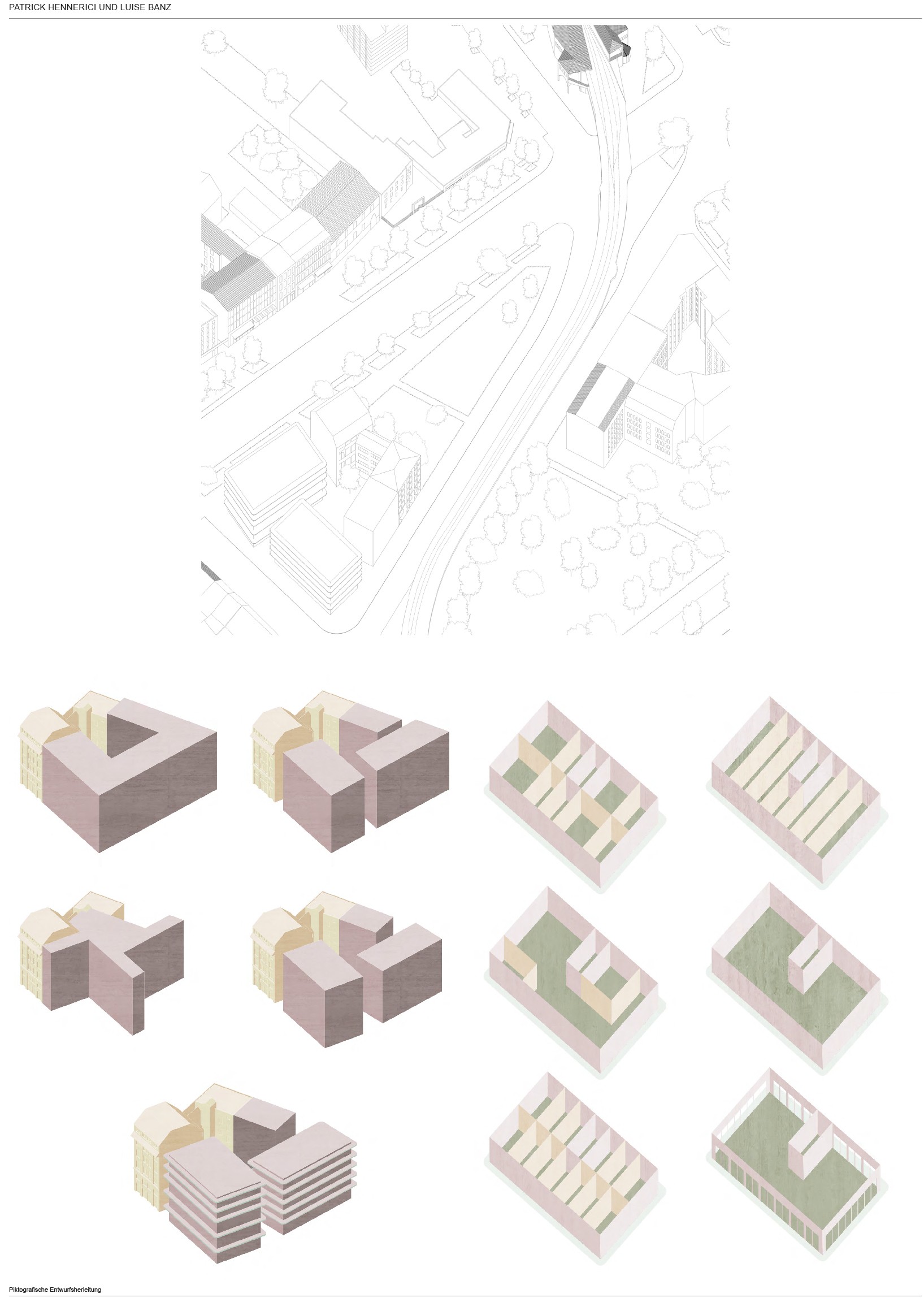

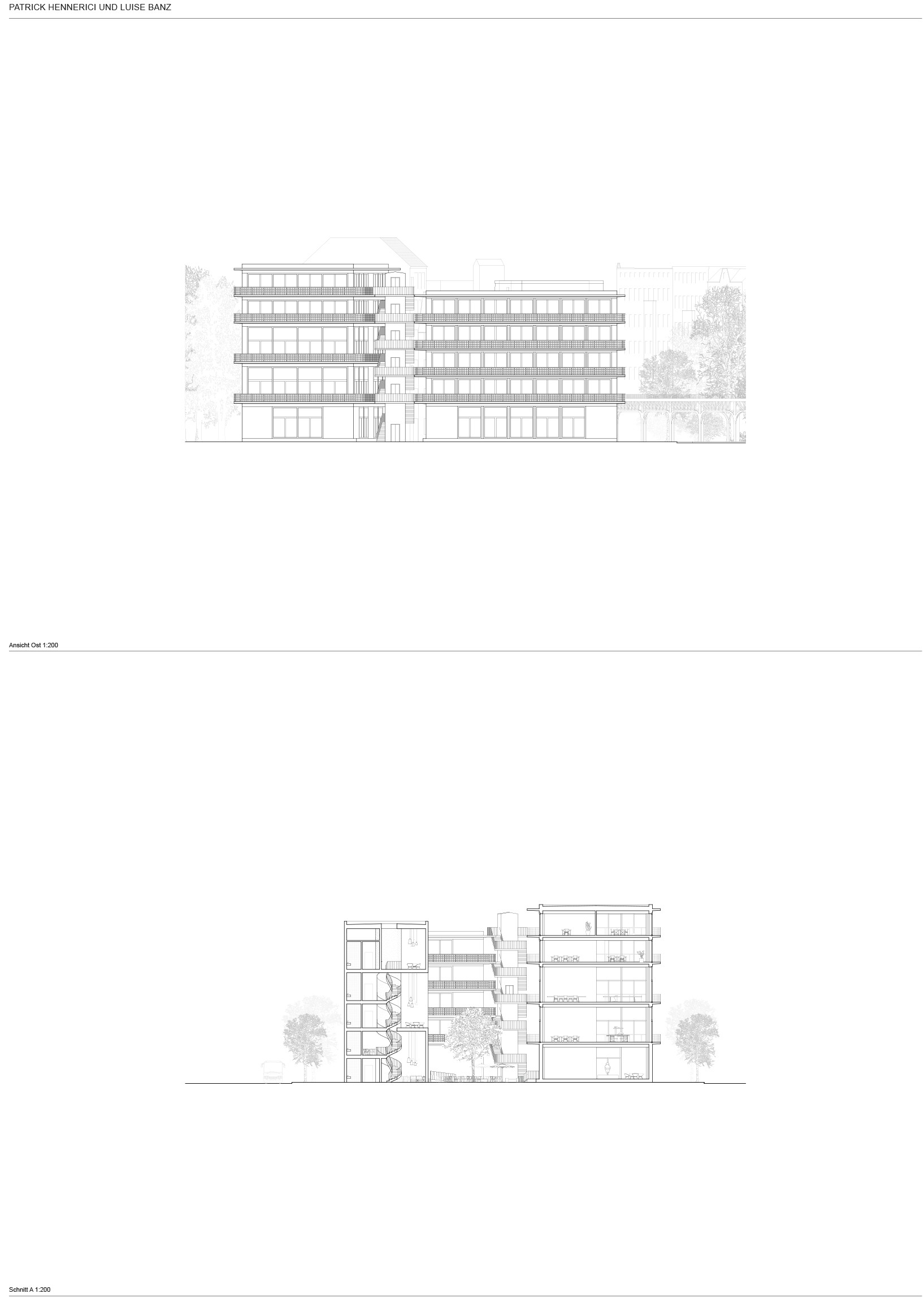

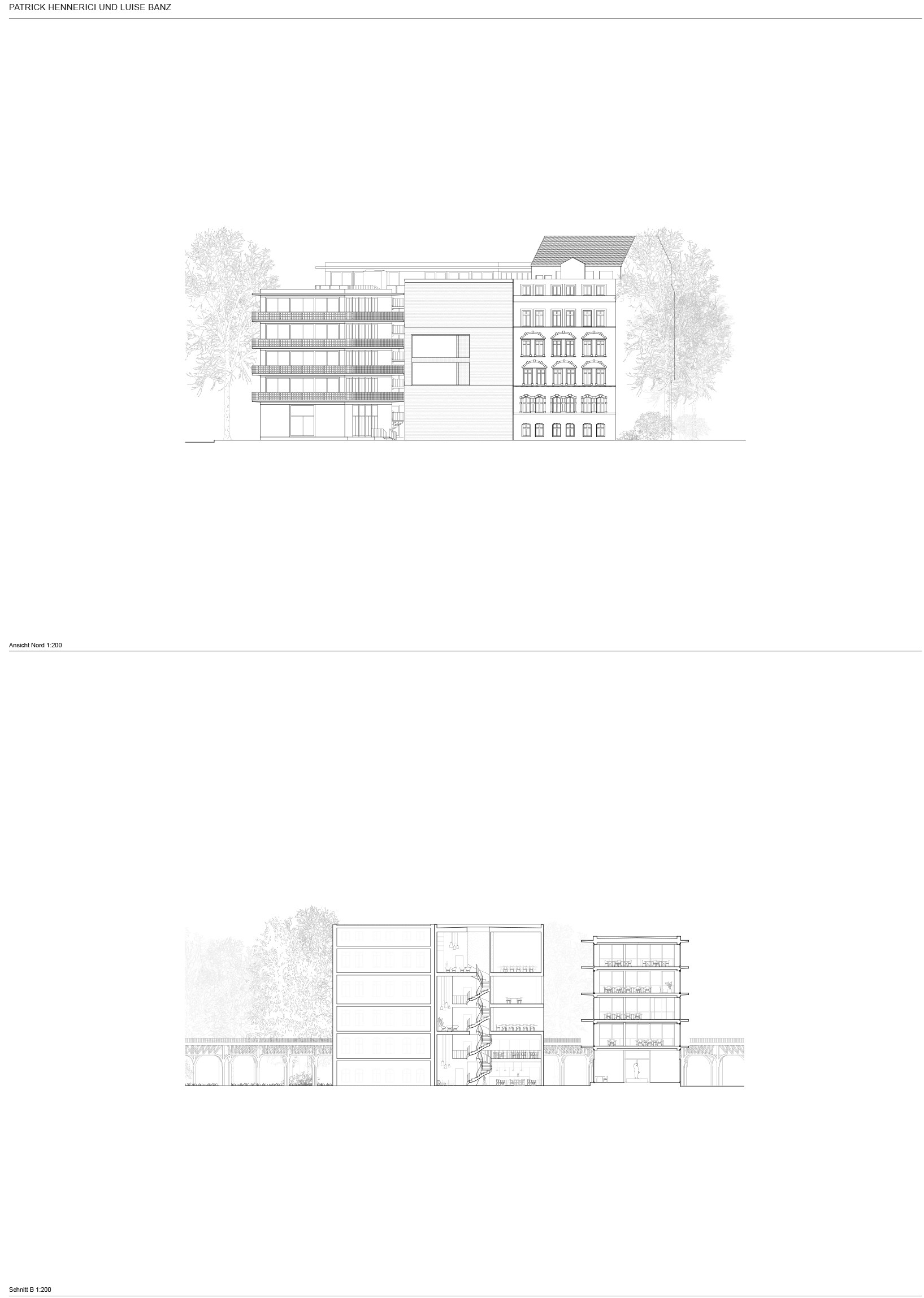

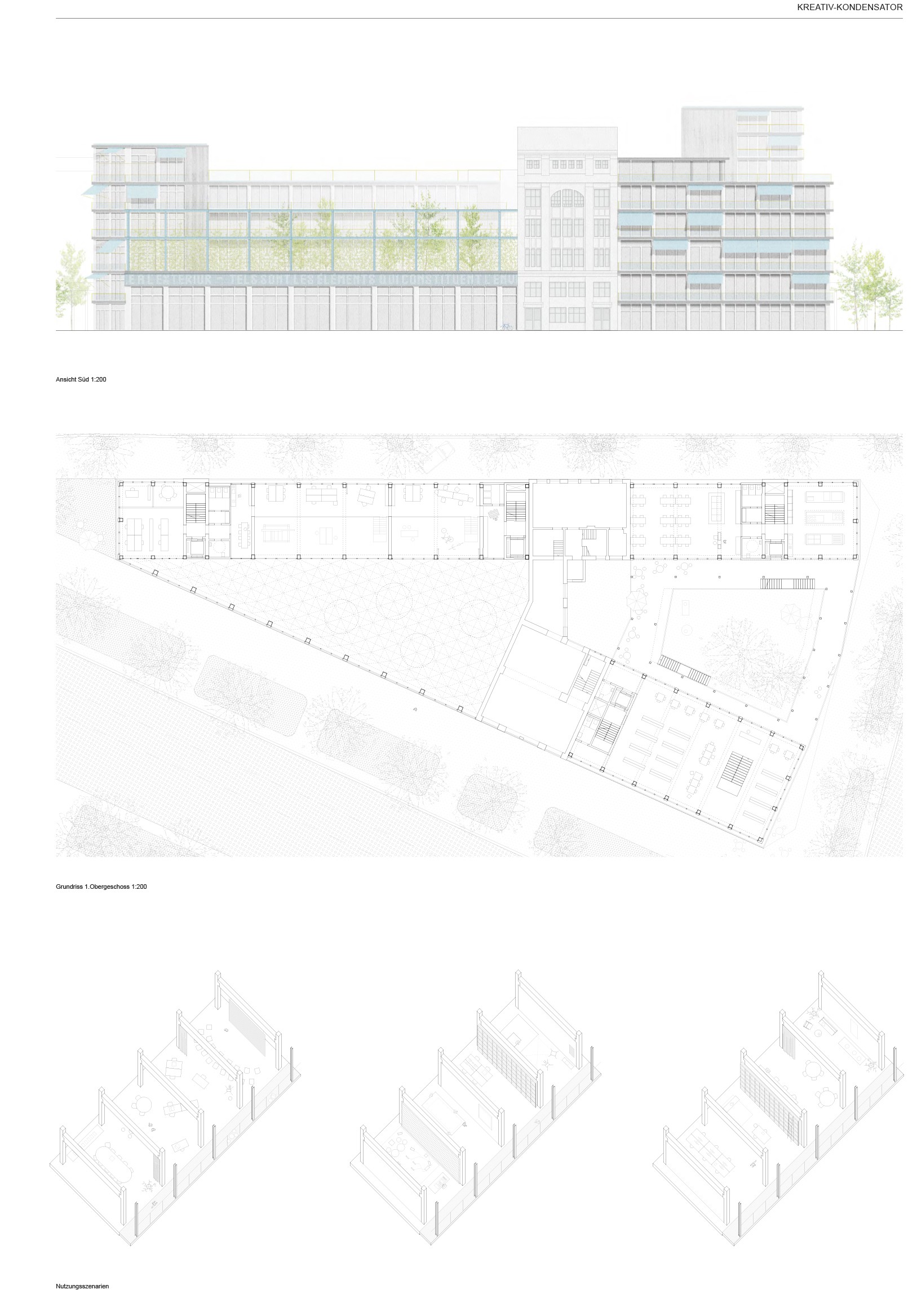

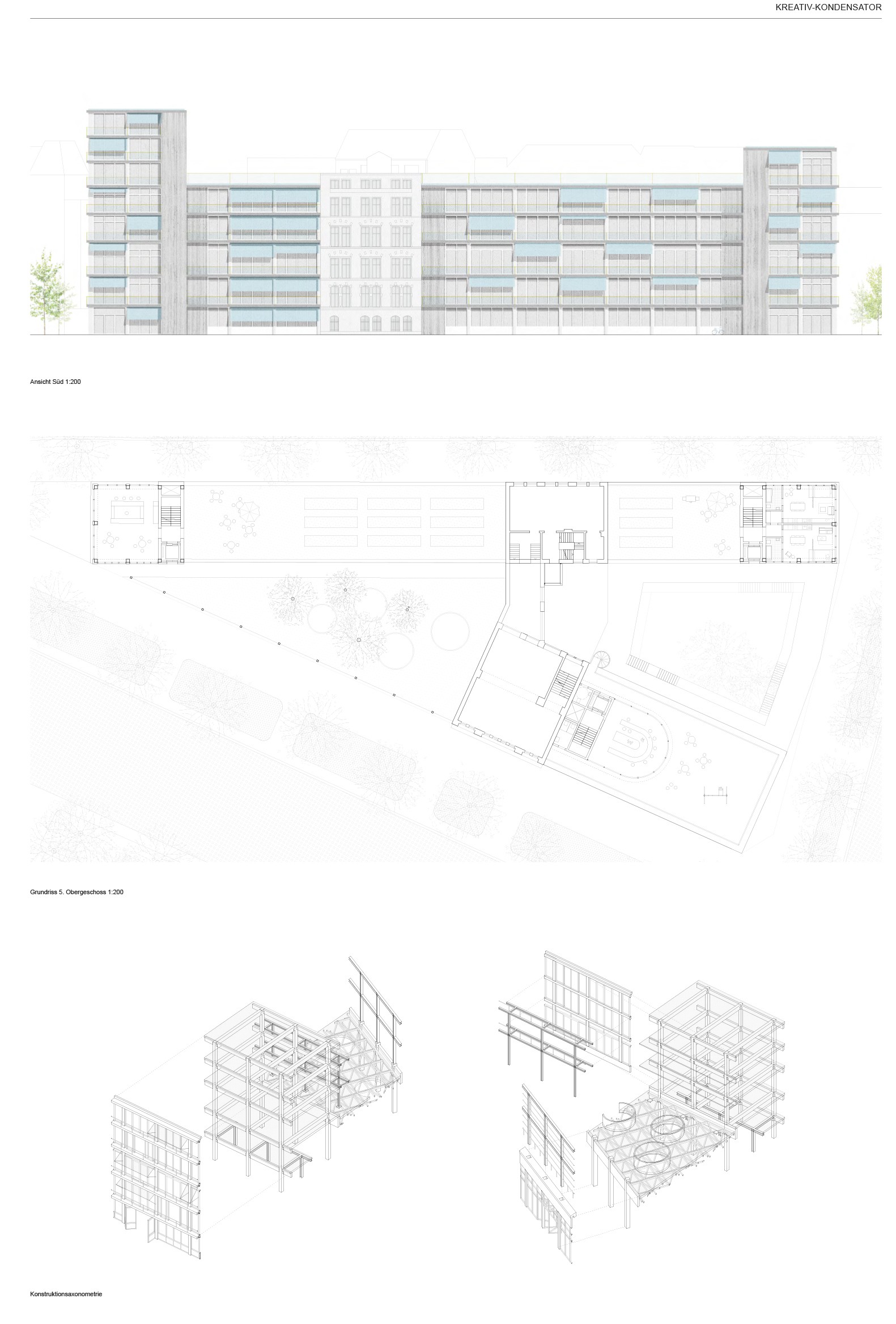

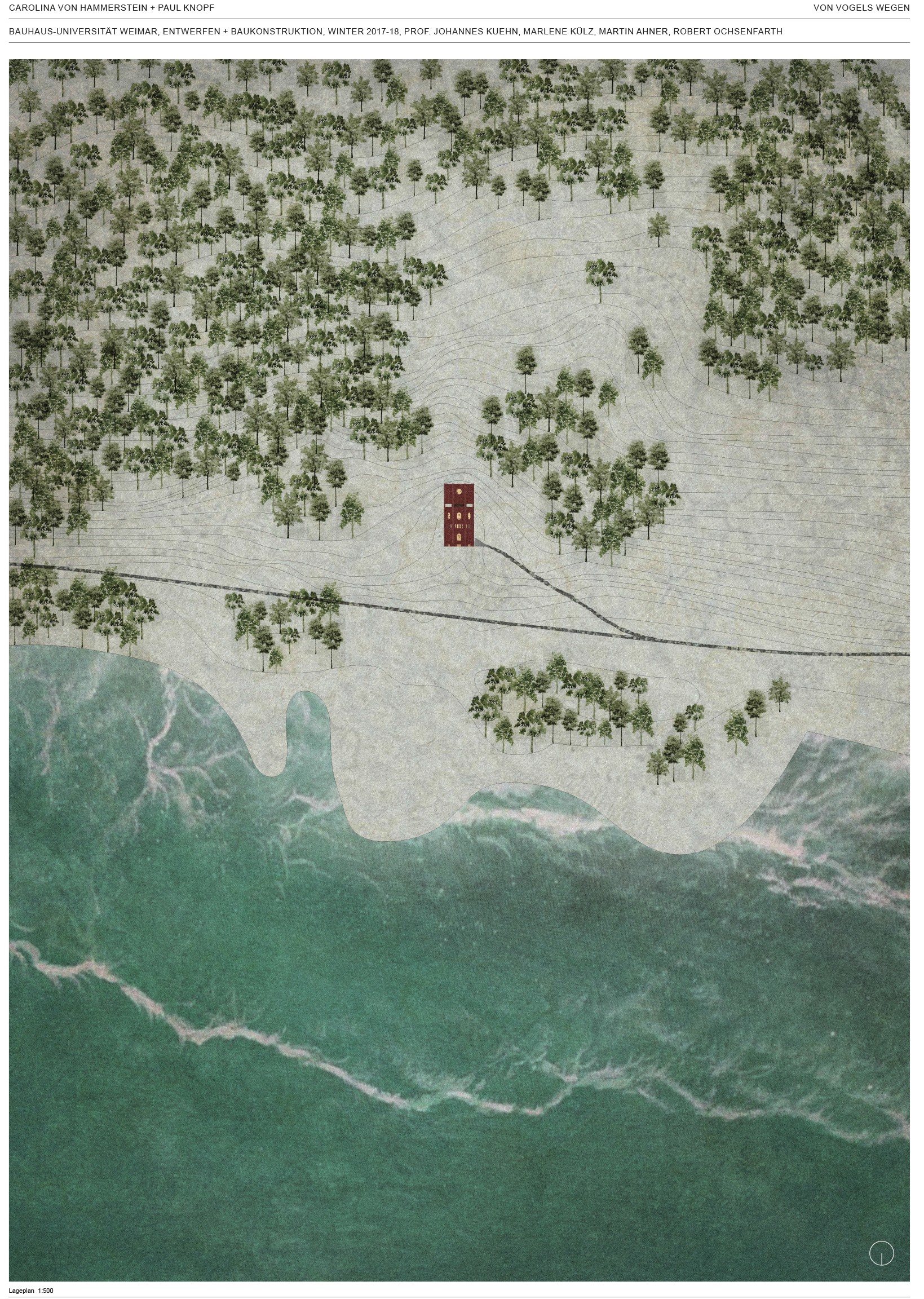

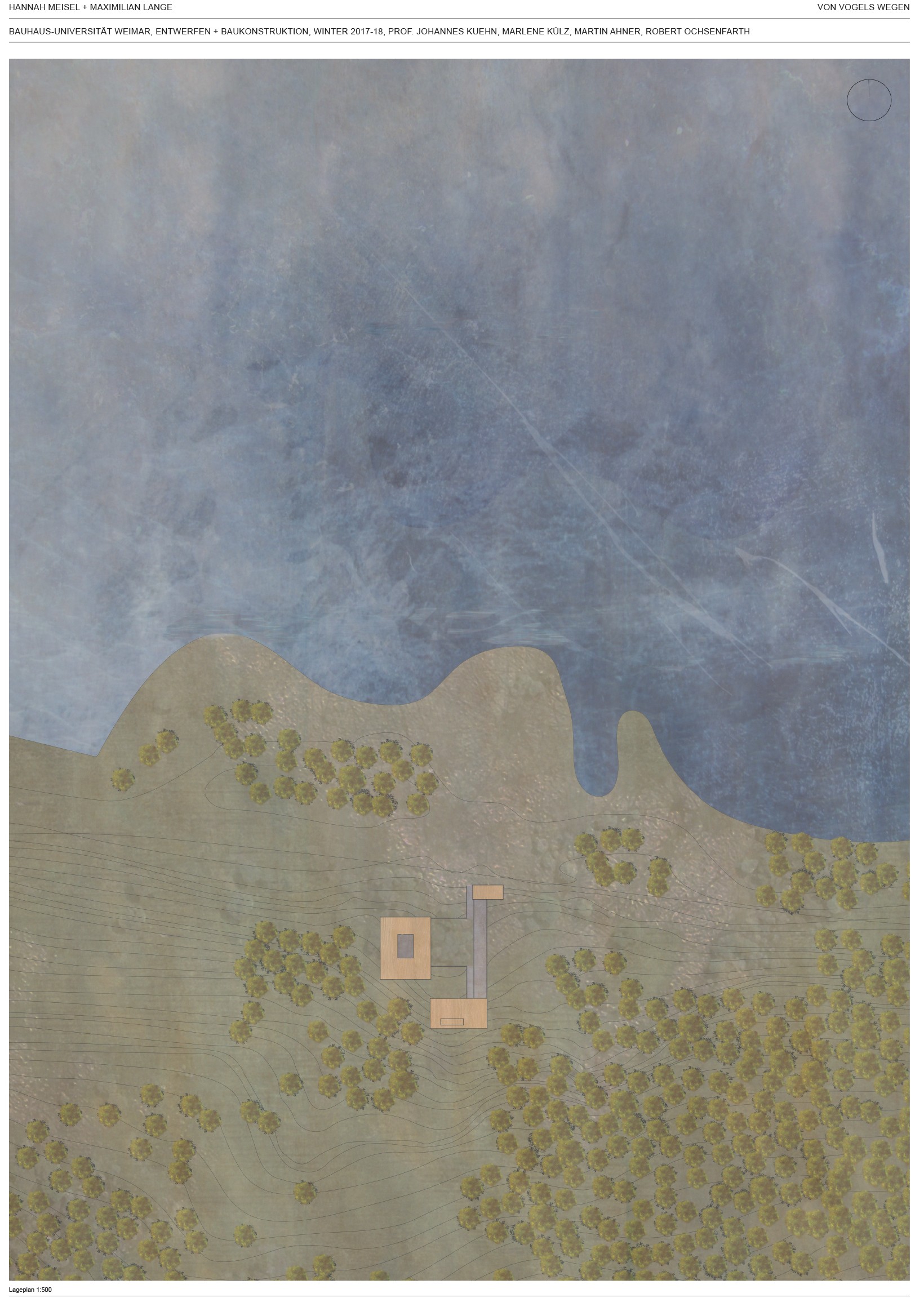

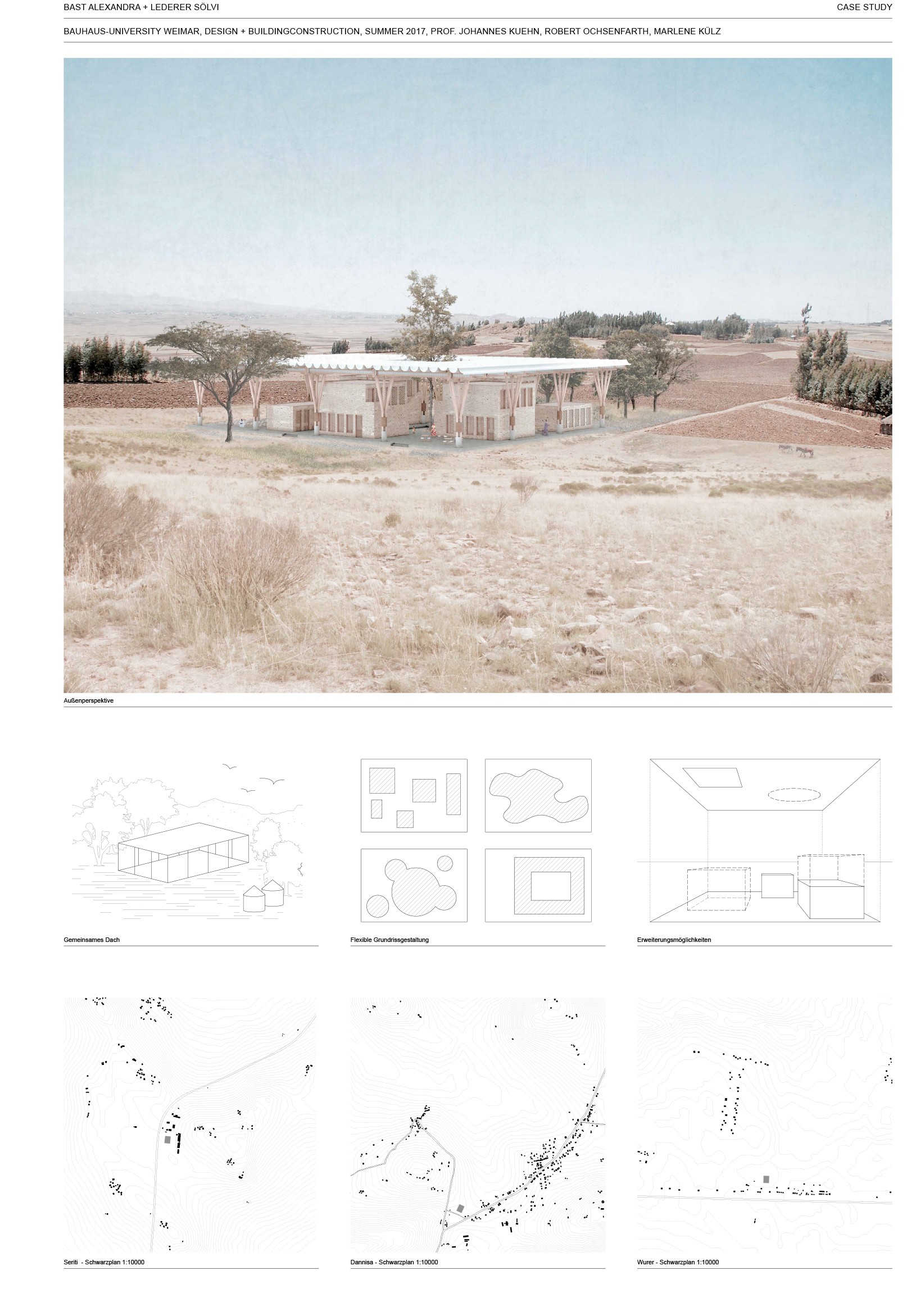

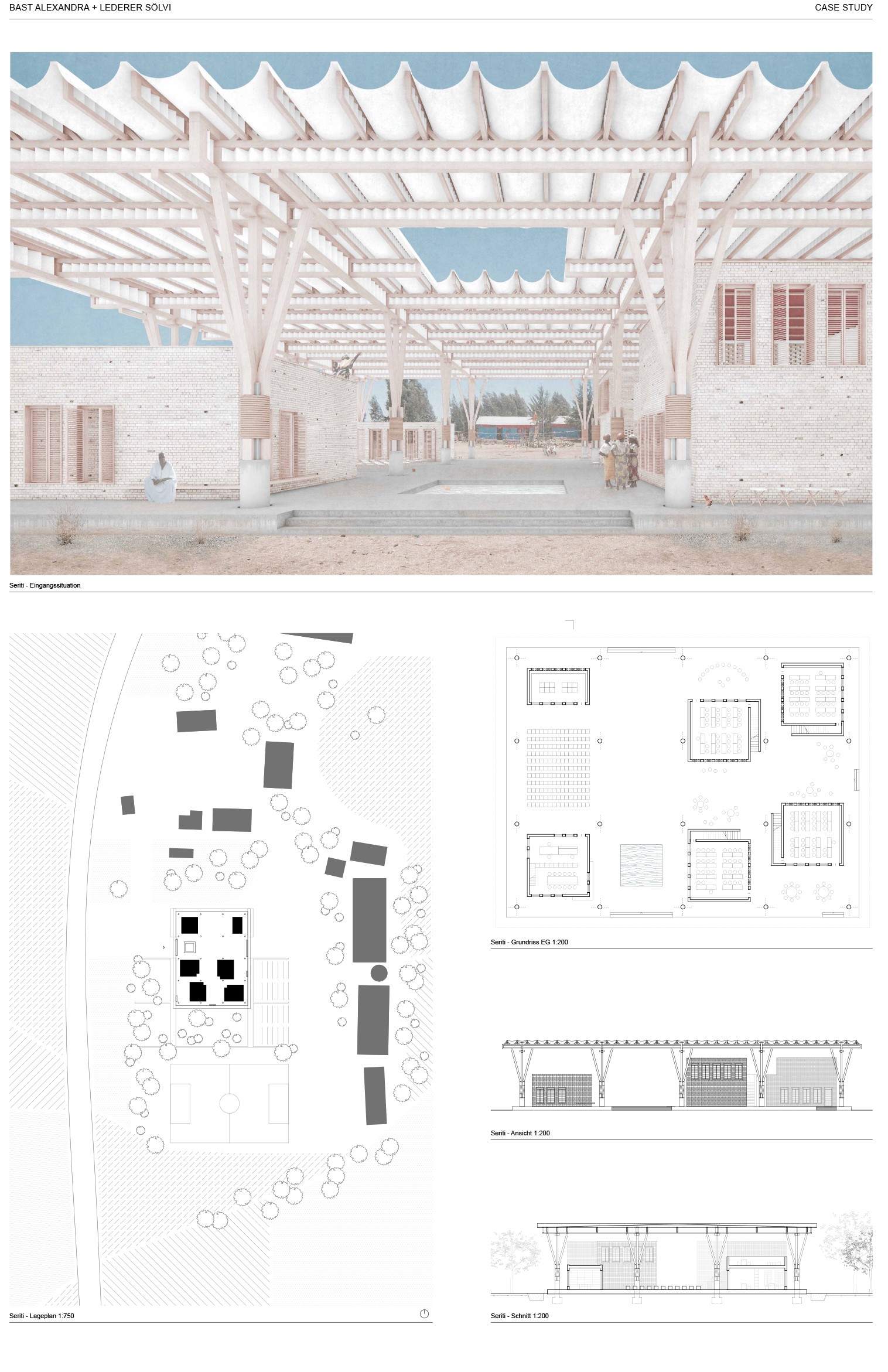

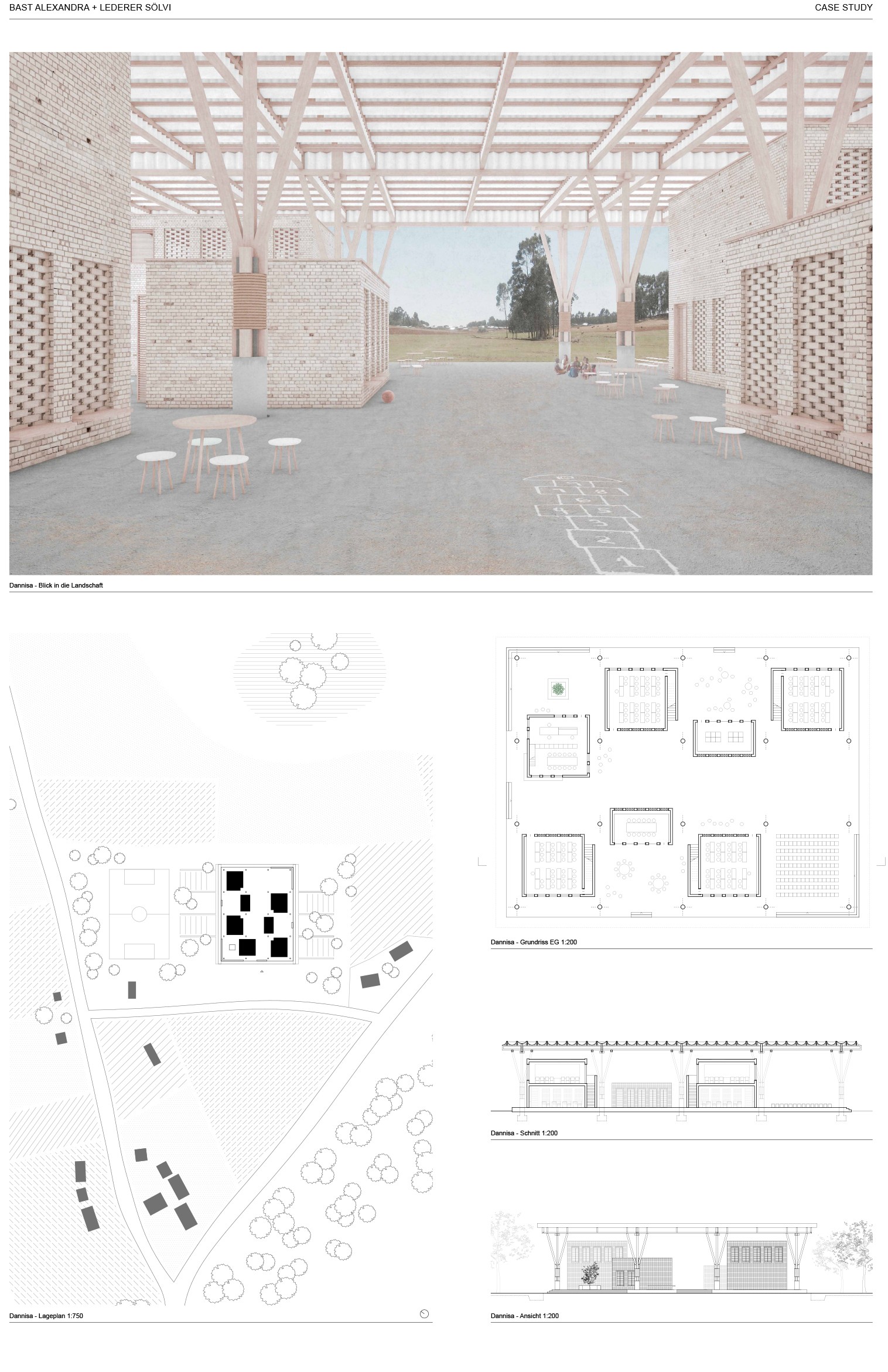

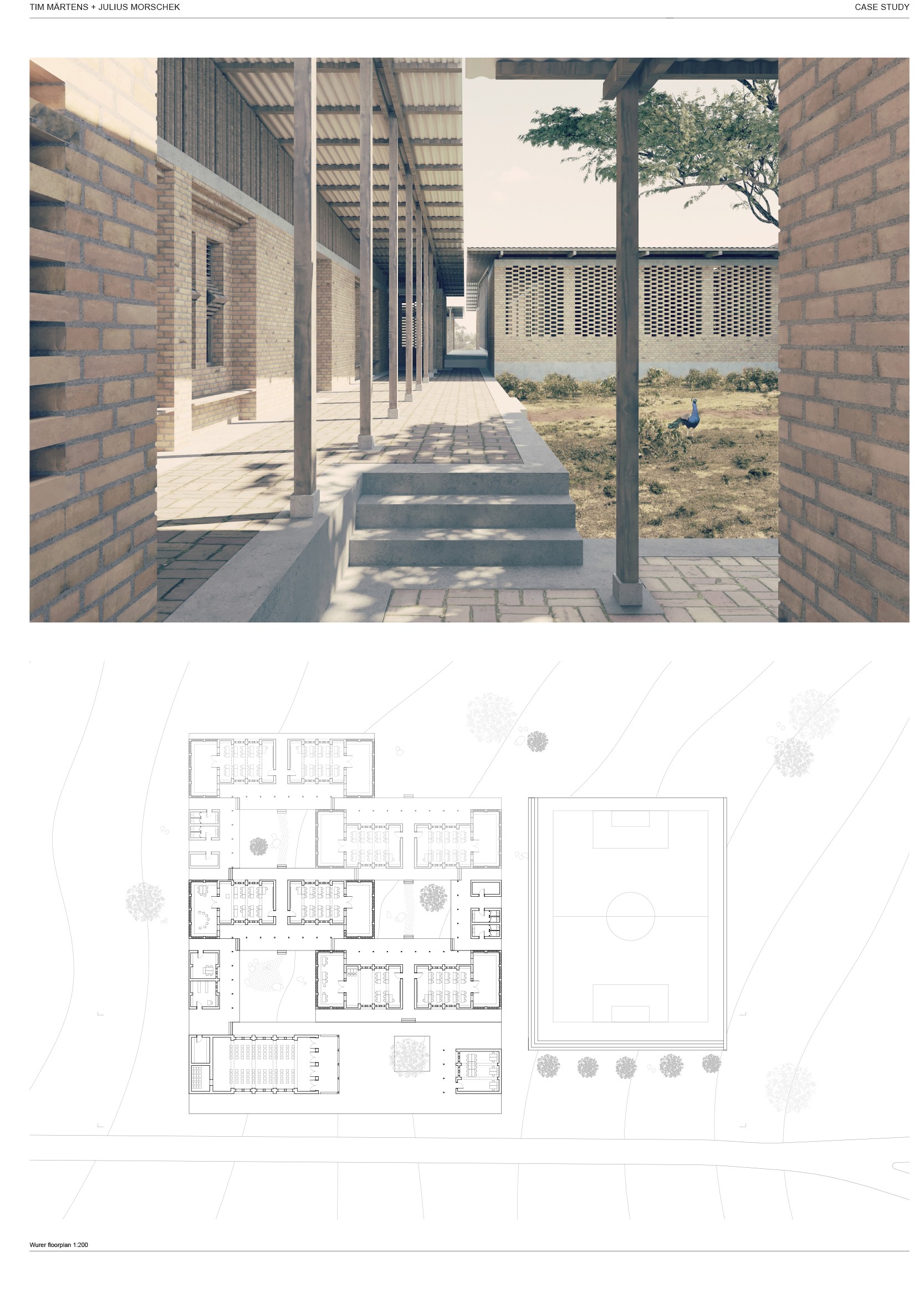

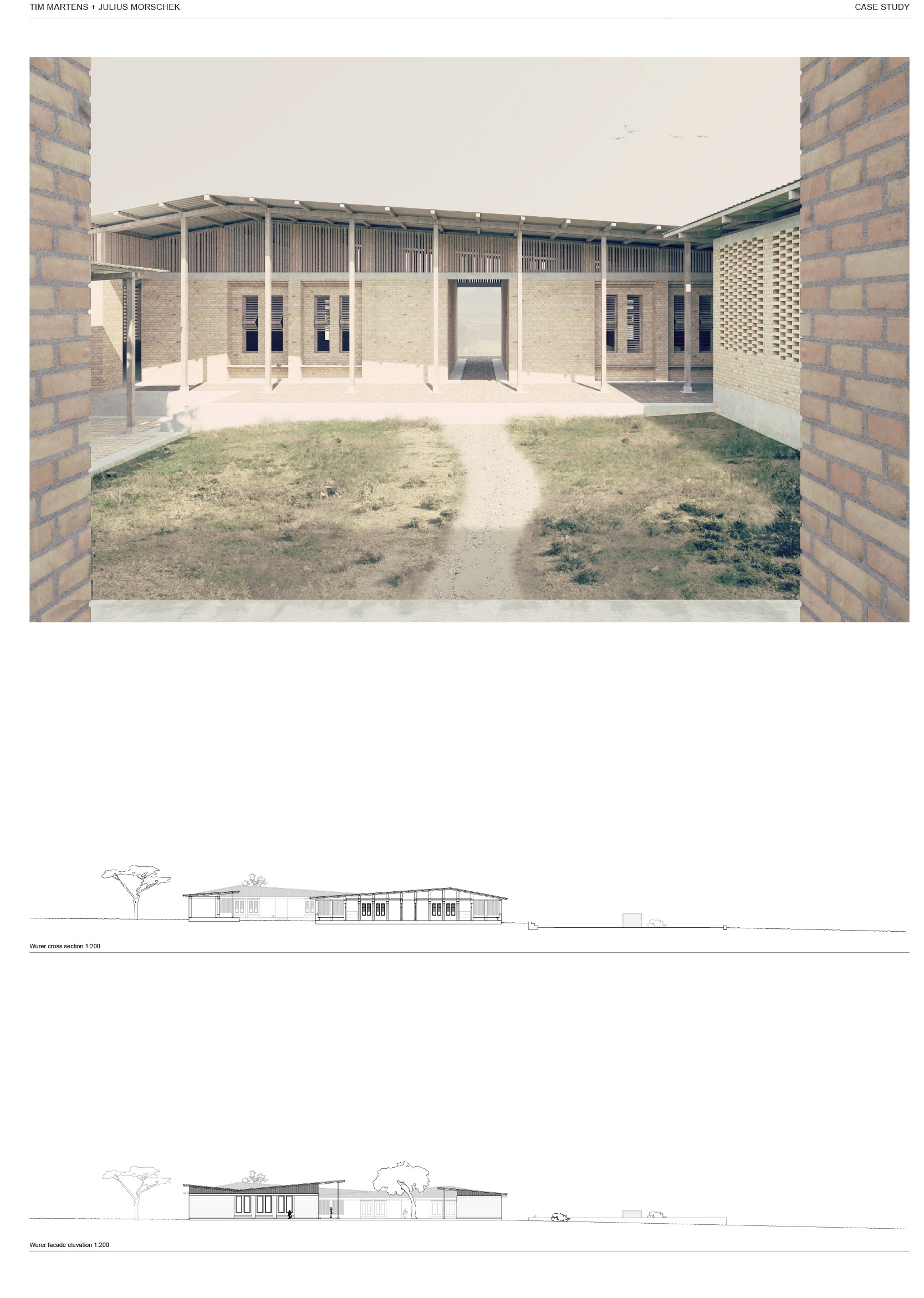

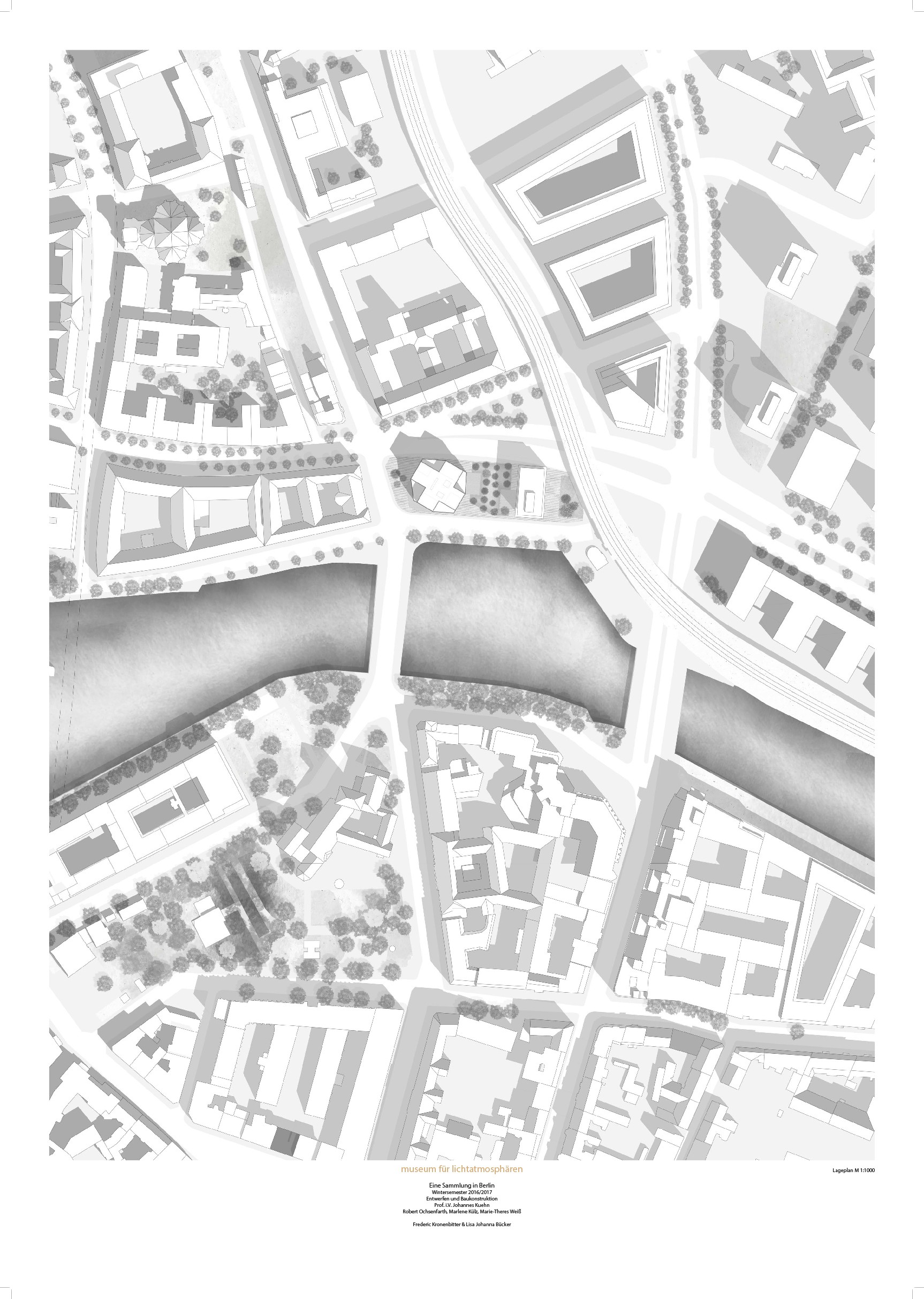

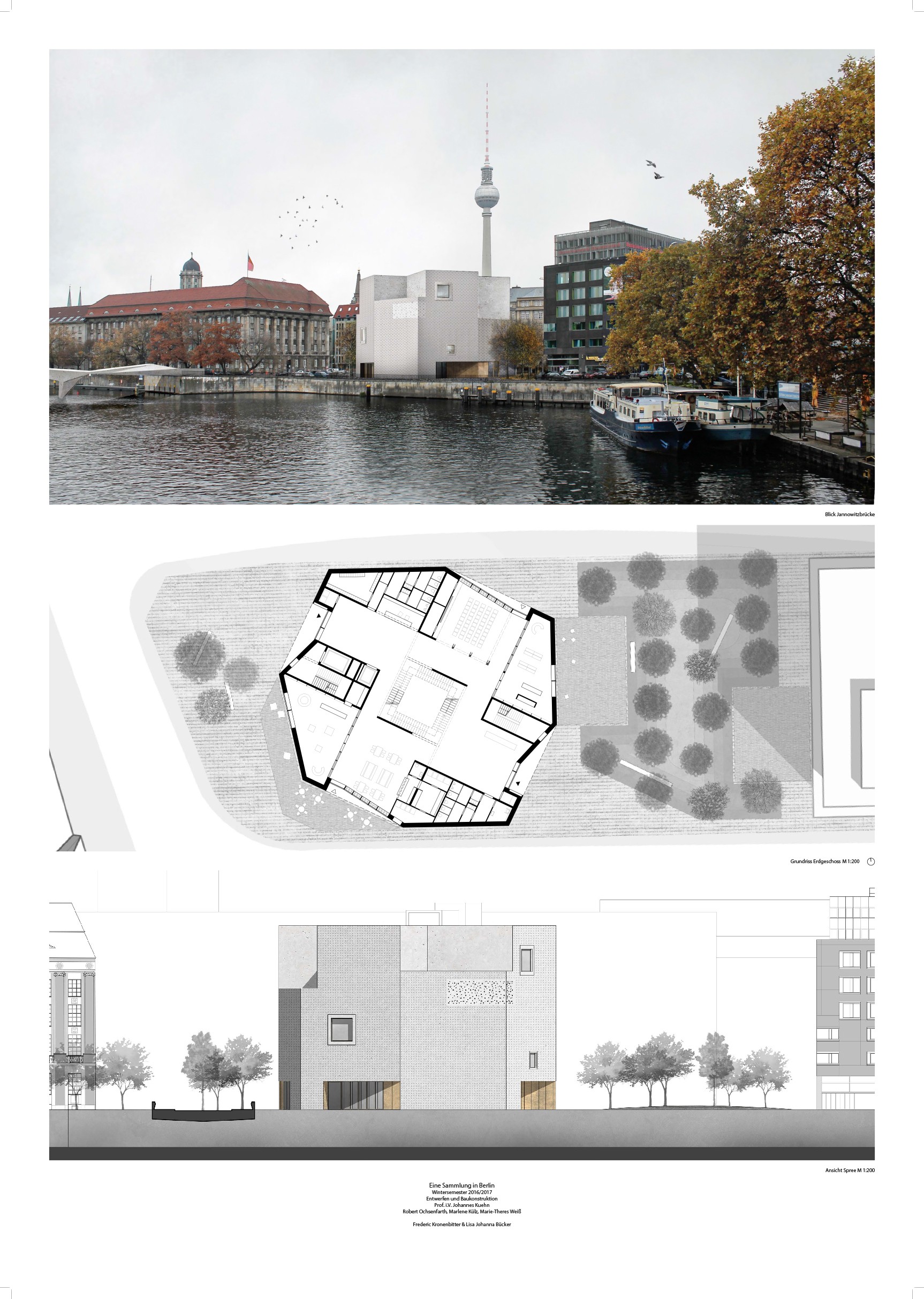

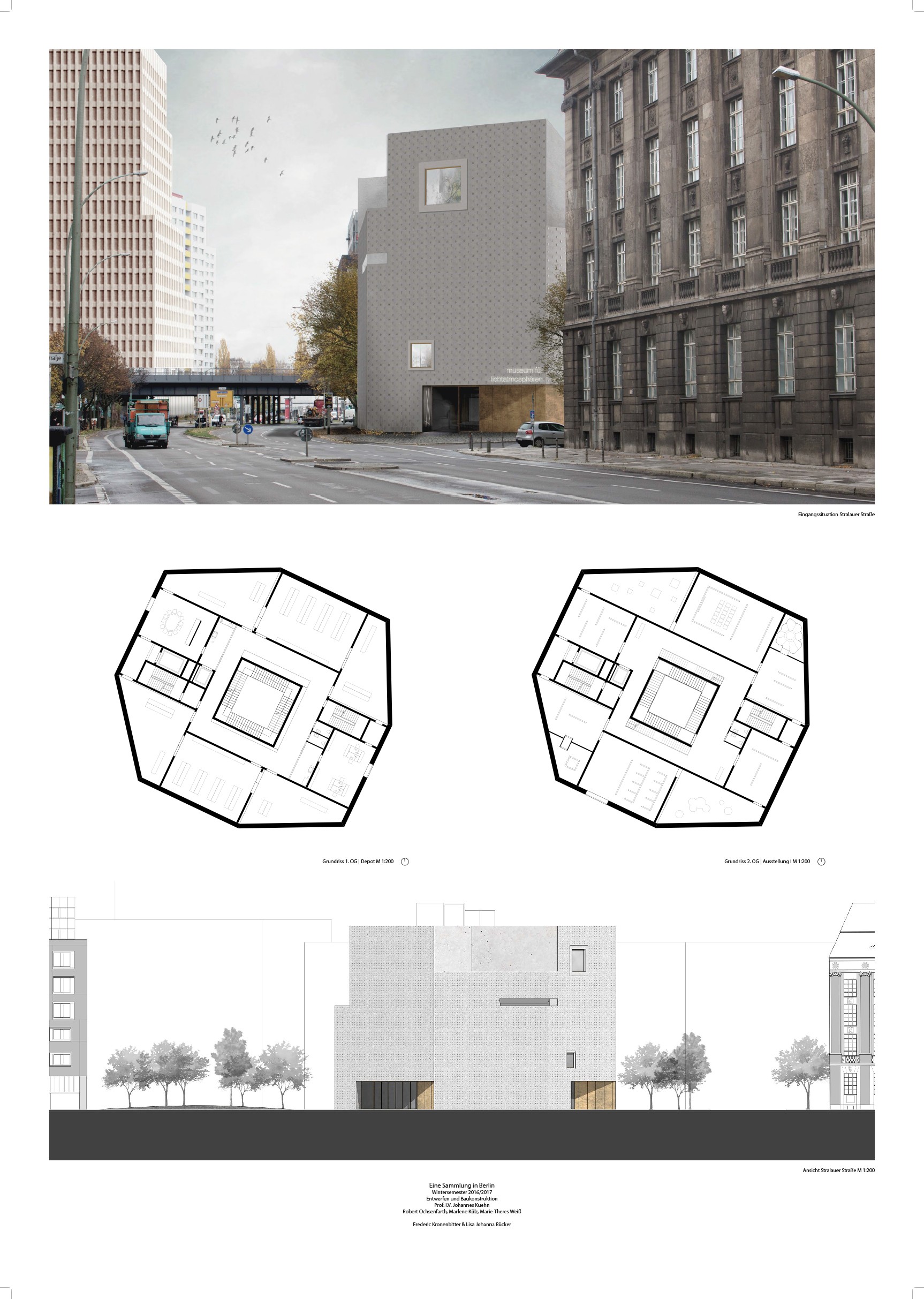

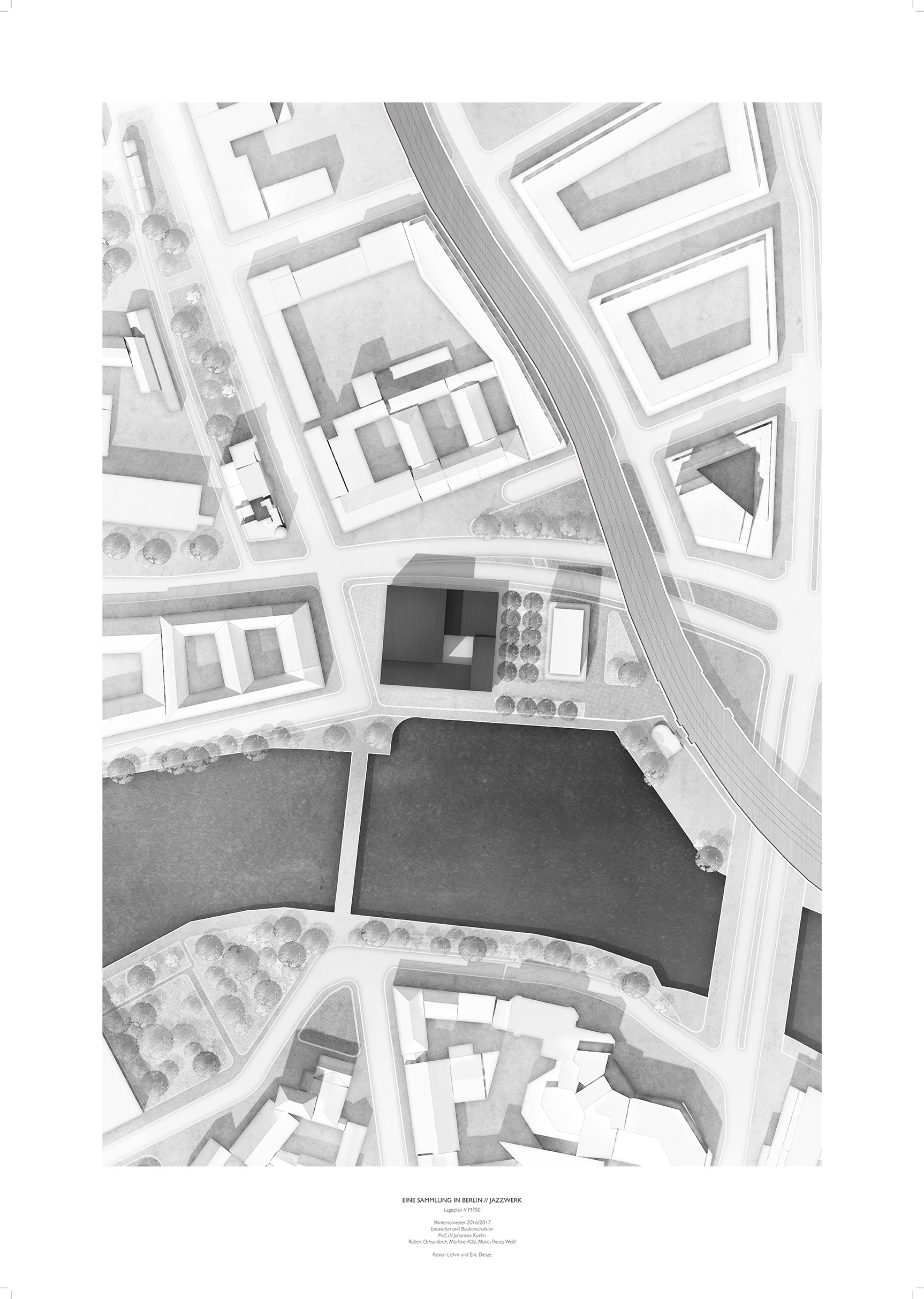

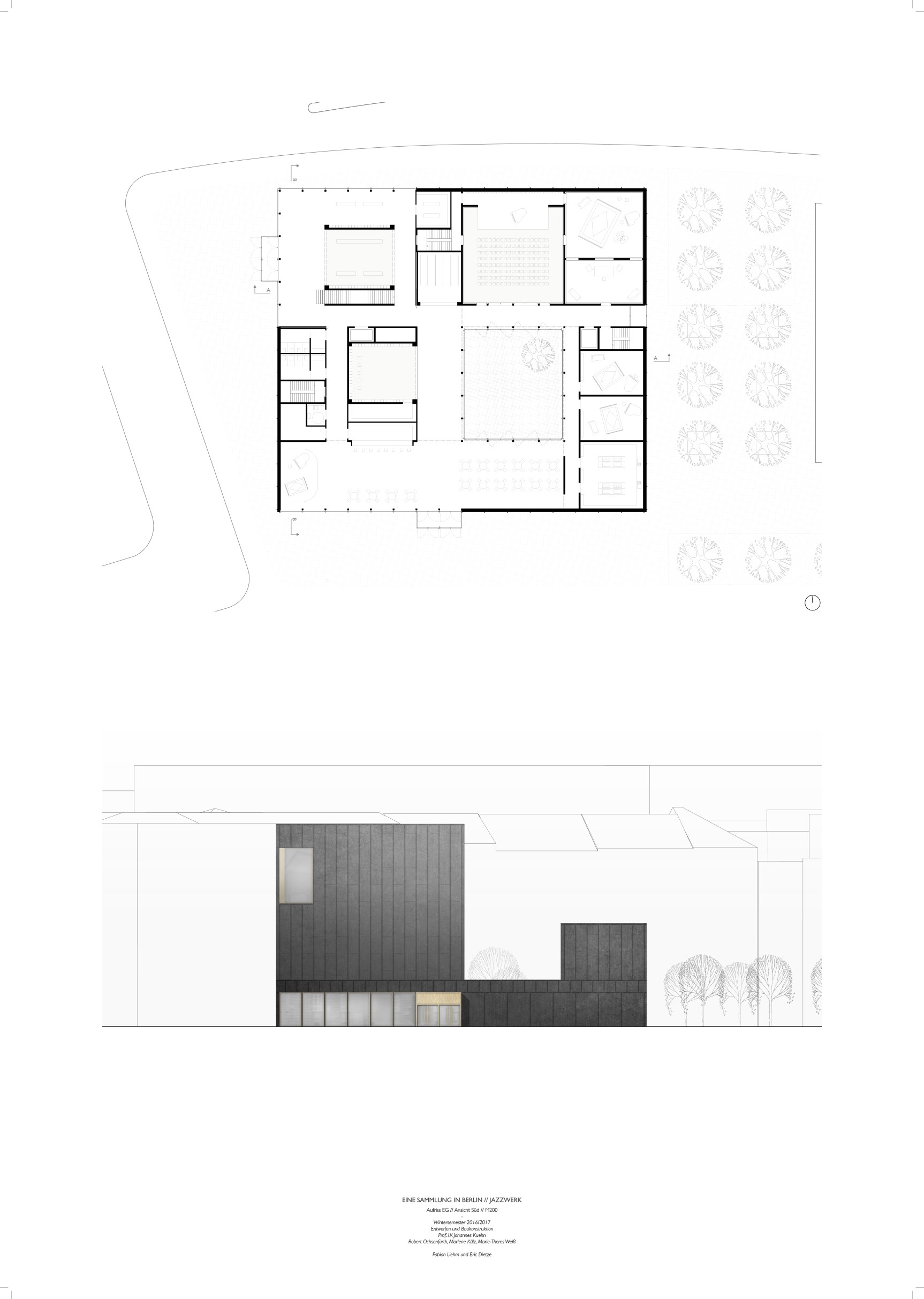

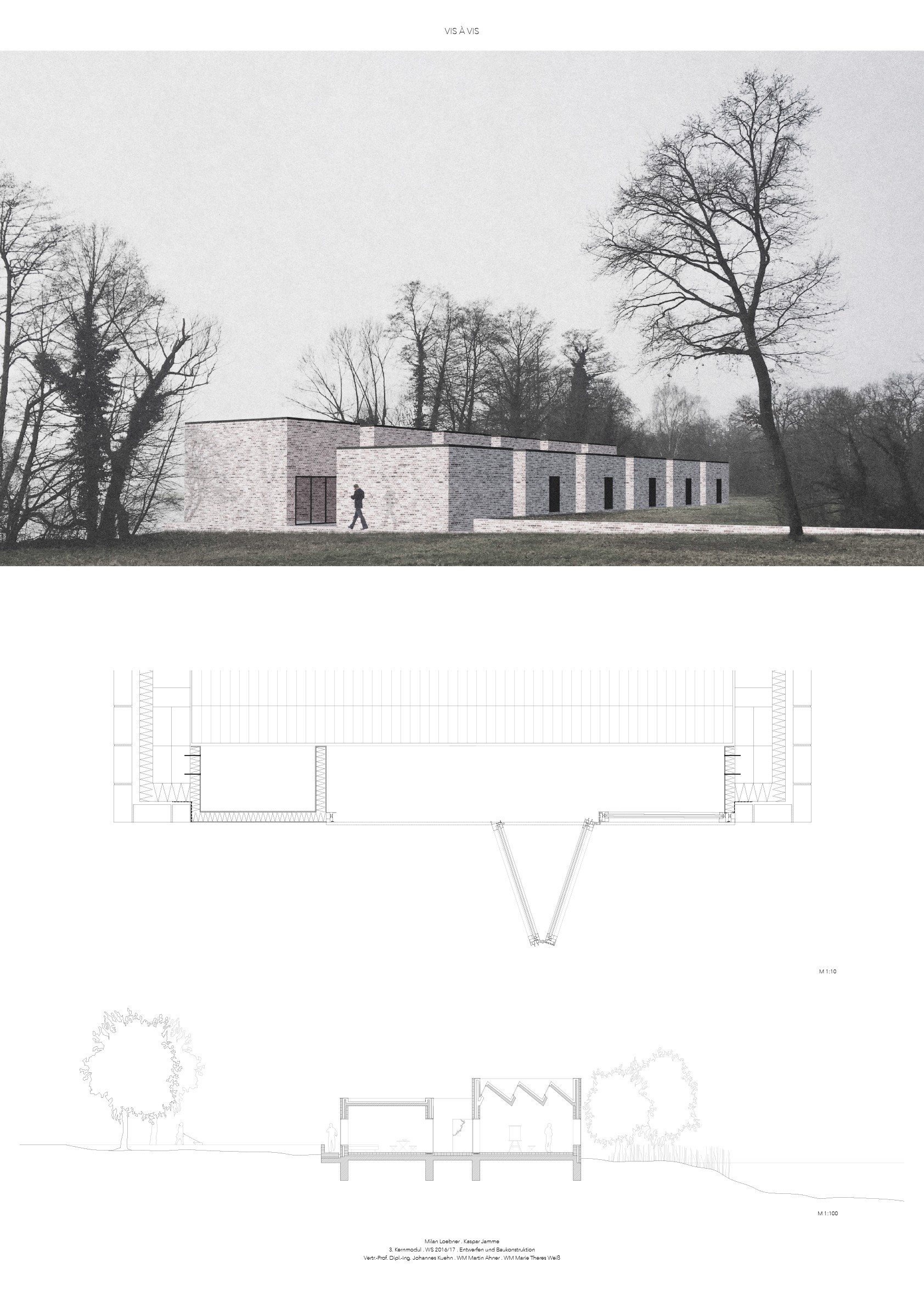

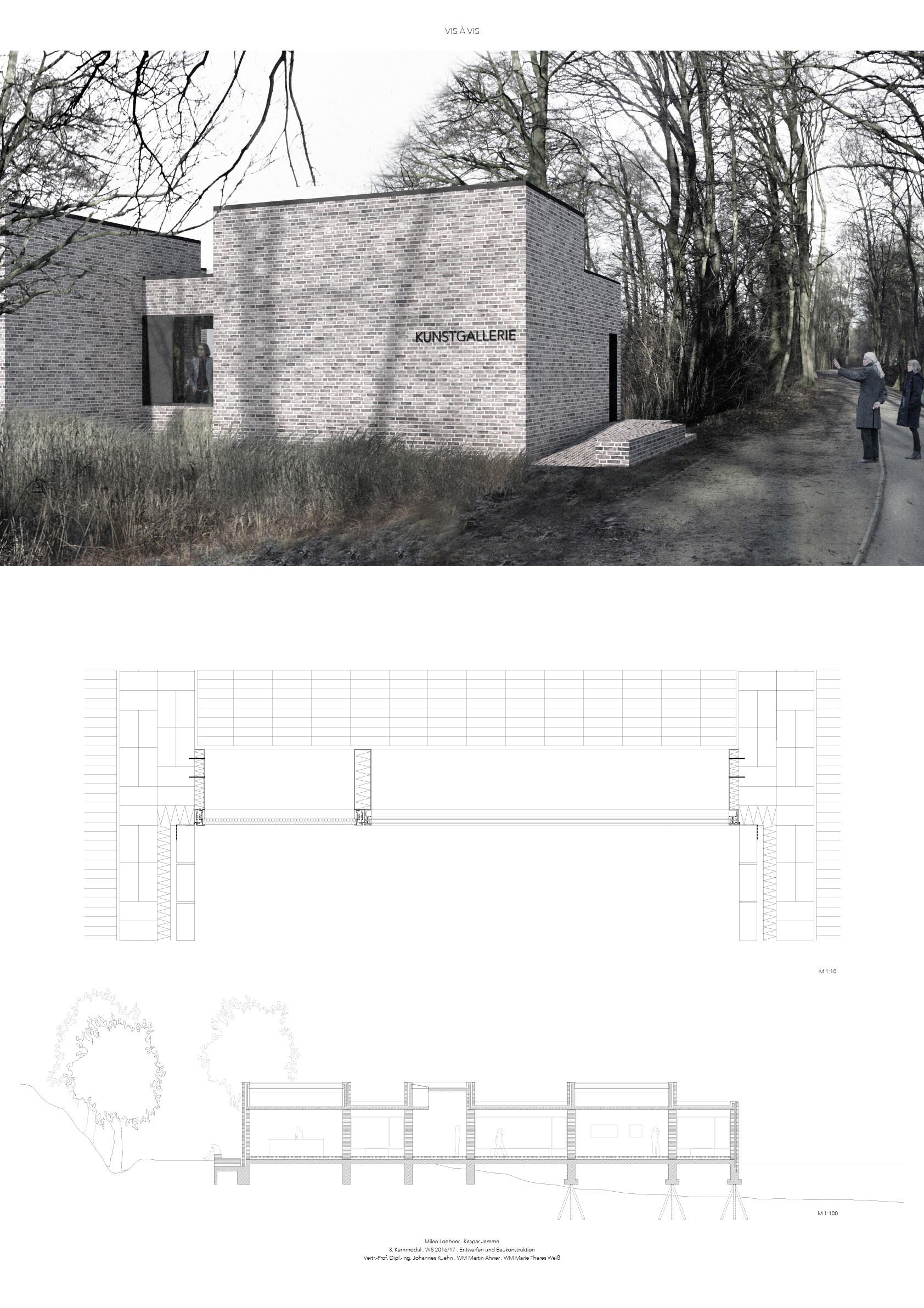

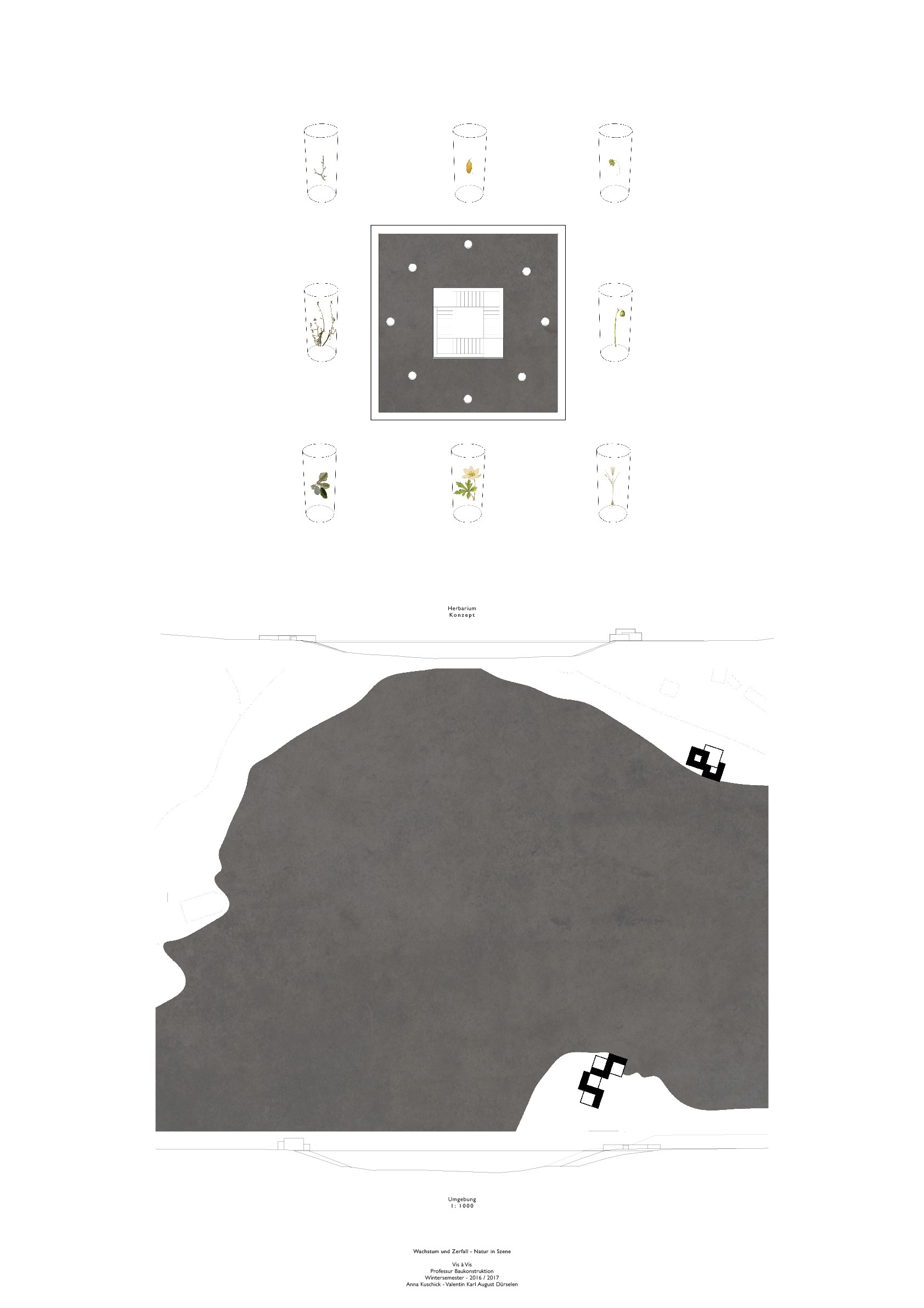

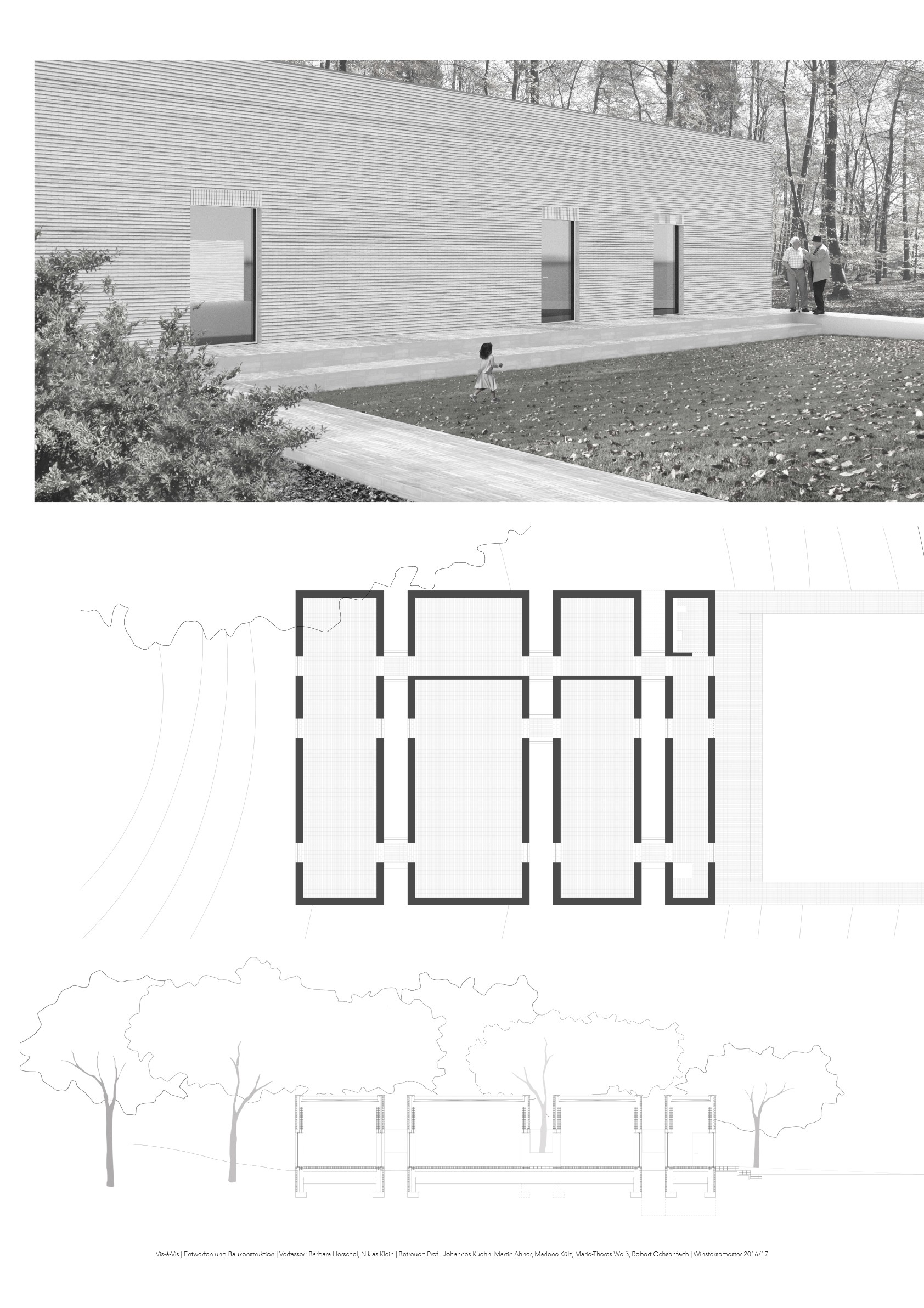

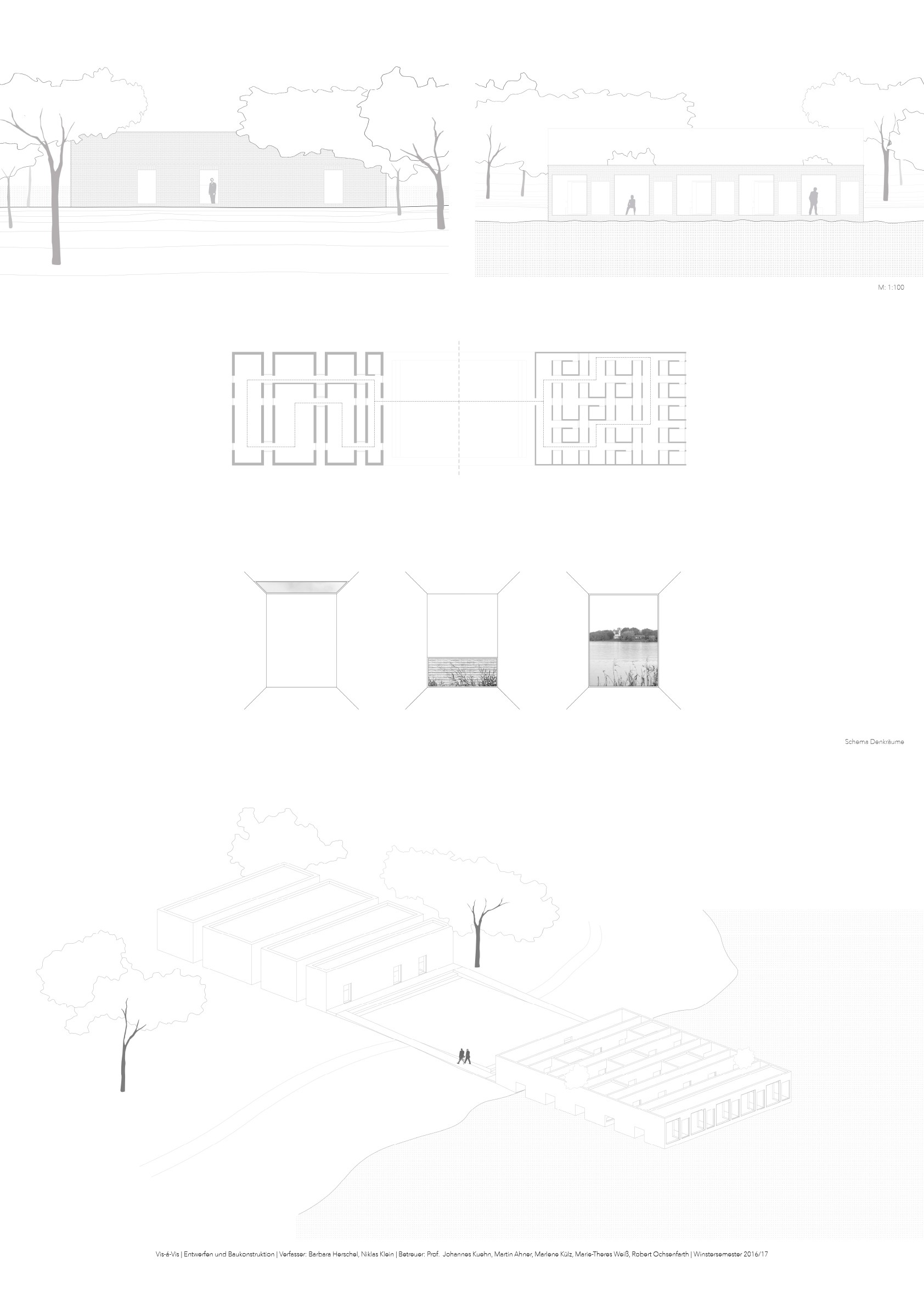

Als Standort für unser Projekt haben wir den Beethovenplatz vor dem Schloss ausgewählt, einen einzigartigen Ort am Übergang von der belebten Innenstadt in den landschaftlichen Ilmpark. Wir wollen uns der Aufgabe auf vielfältige Weisen nähern, um herausfinden, welche Potenziale sich dadurch erschließen lassen. Das ist zunächst der städtebauliche Kontext, der dazu einlädt, die Verbindung zwischen der Stadt und dem Park im Konzerthaus zu artikulieren. Durch die Integration von Innen- und Außenräumen streben wir nach einem einladenden und zugänglichen Erlebnis für alle.

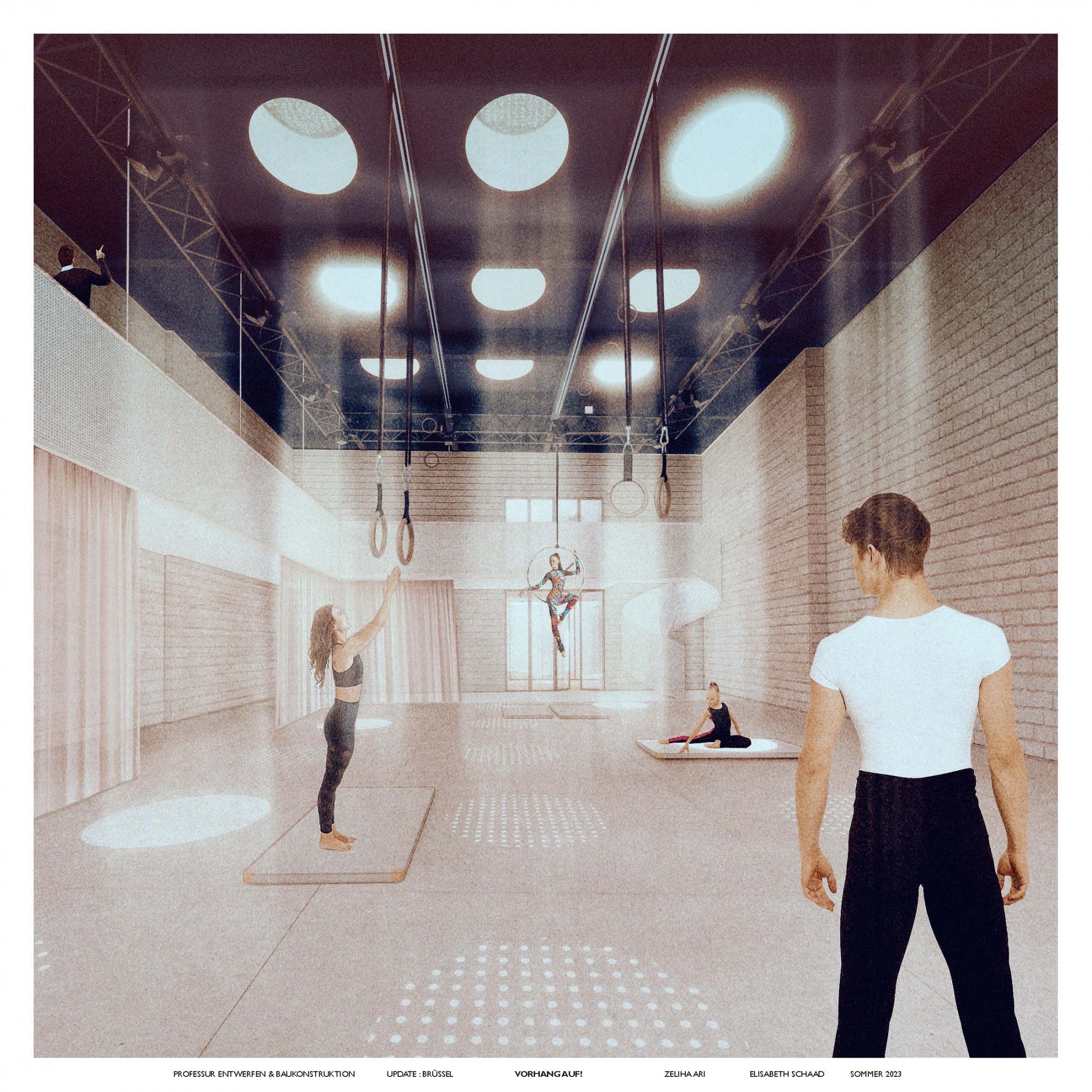

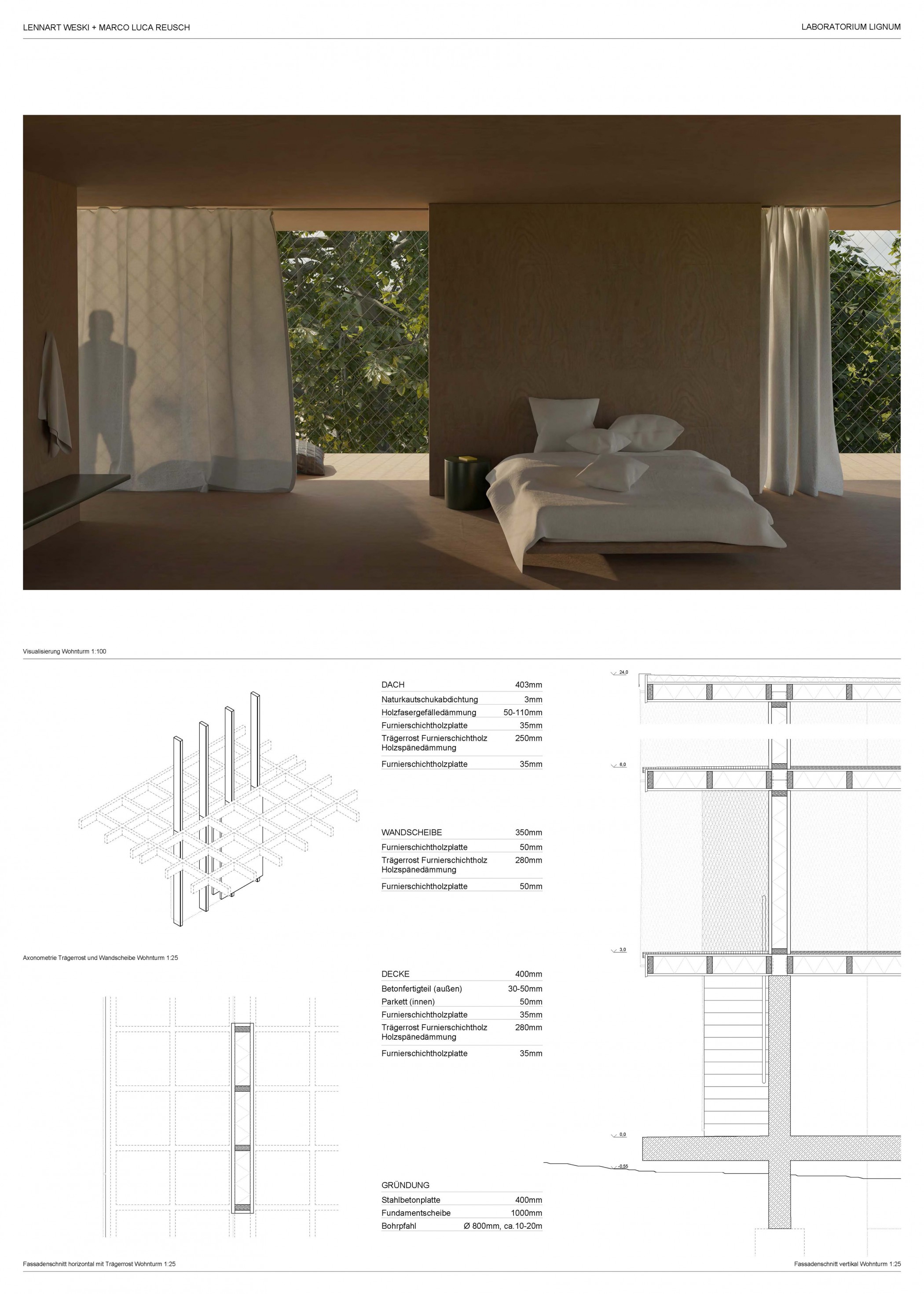

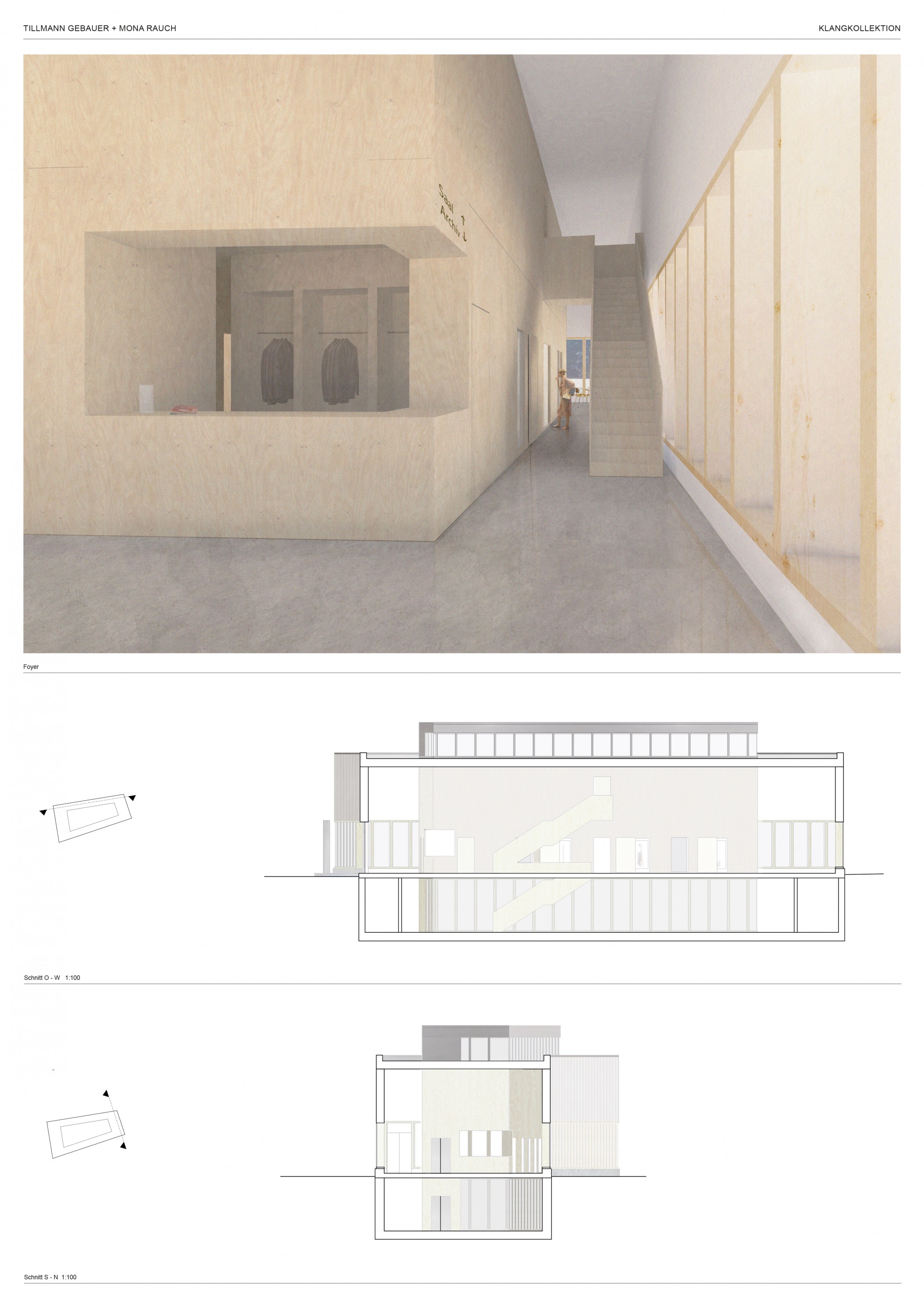

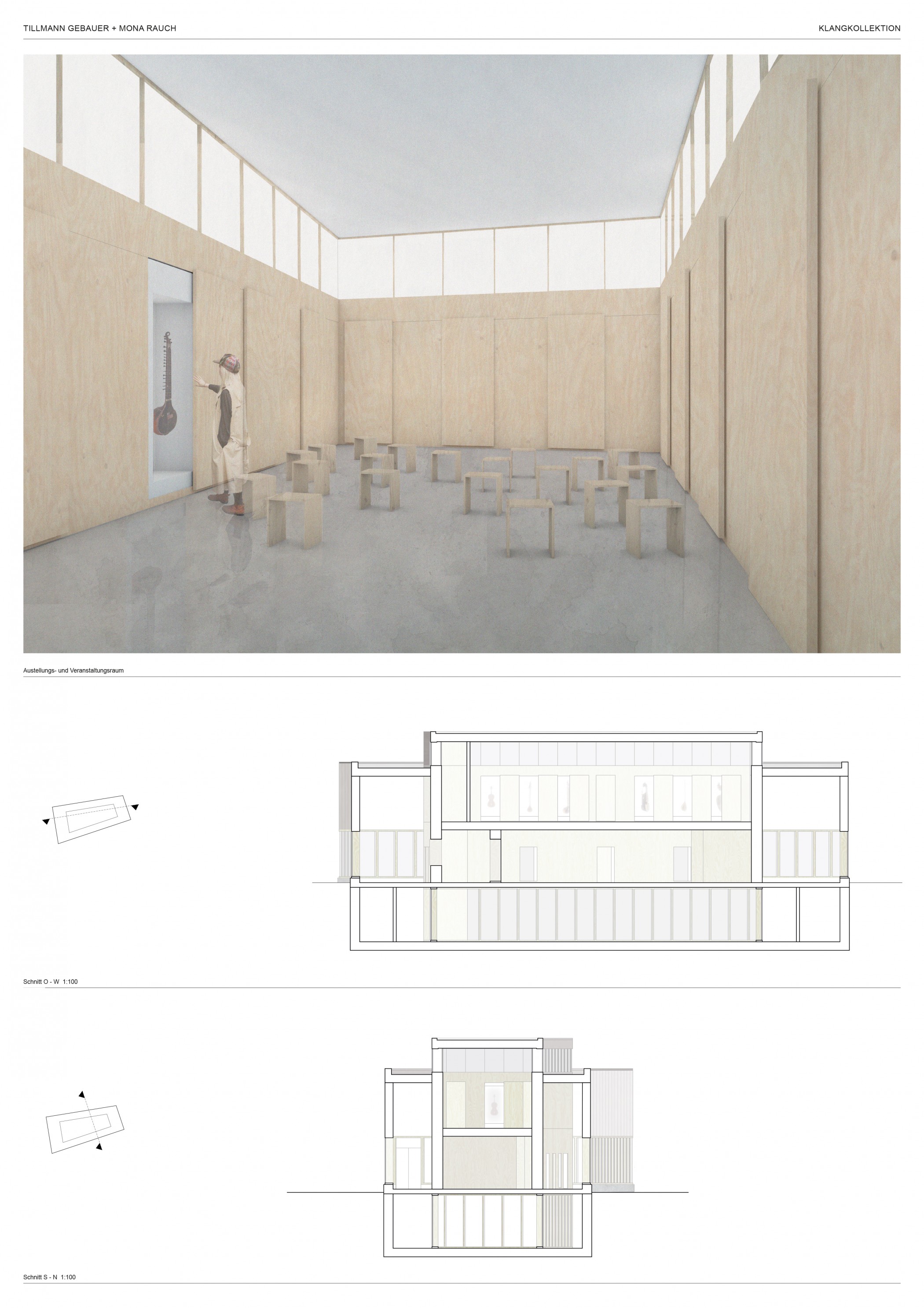

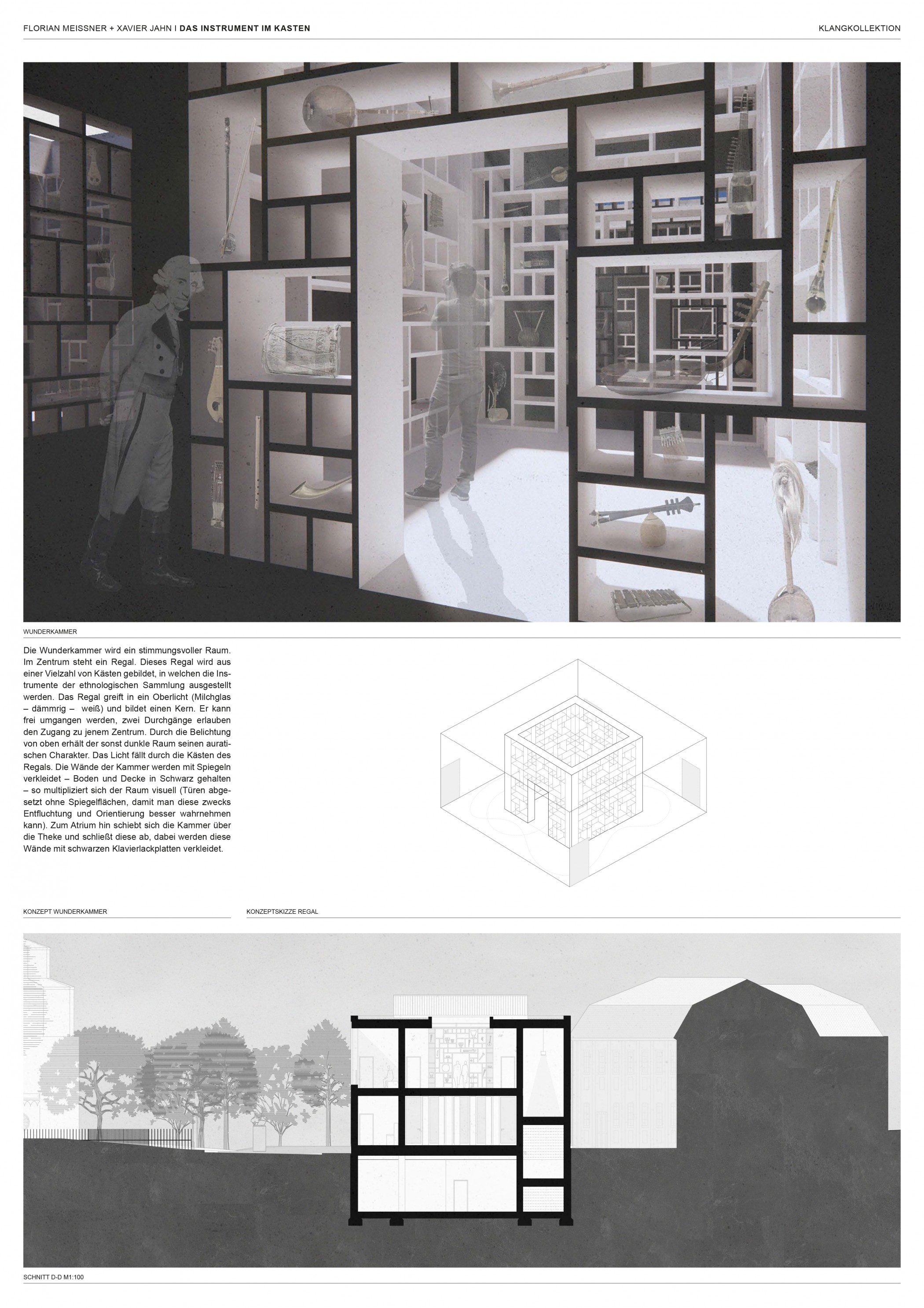

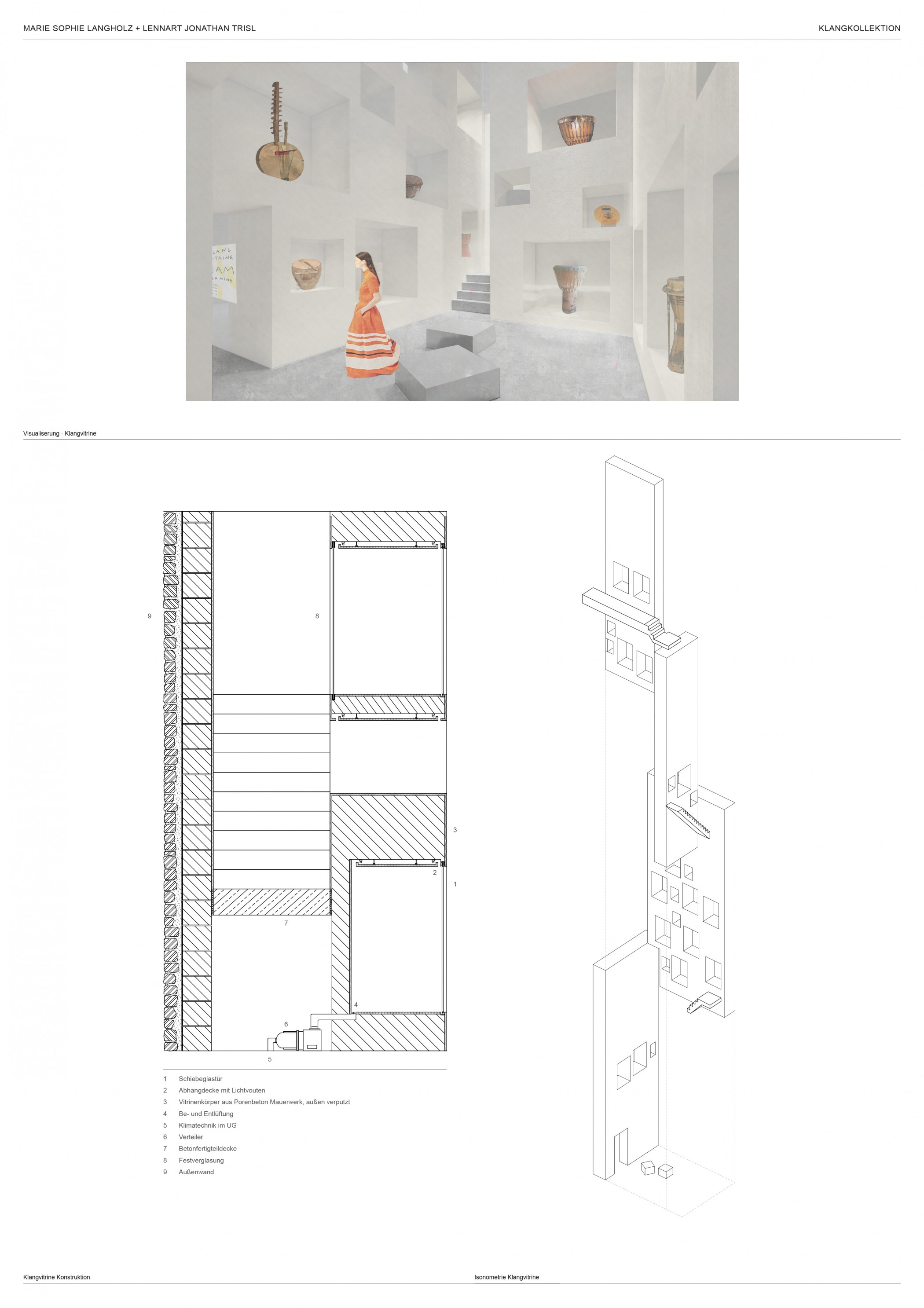

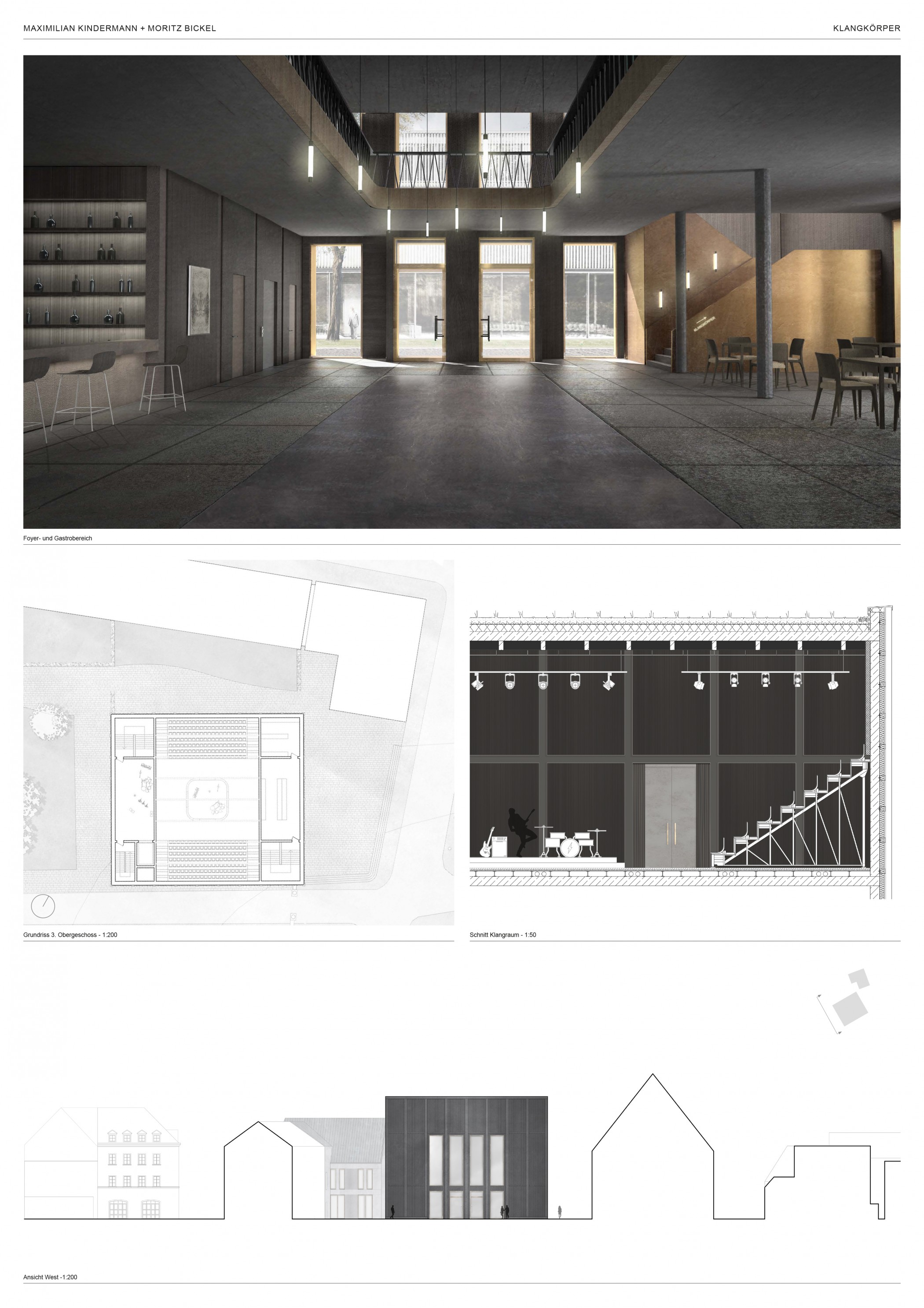

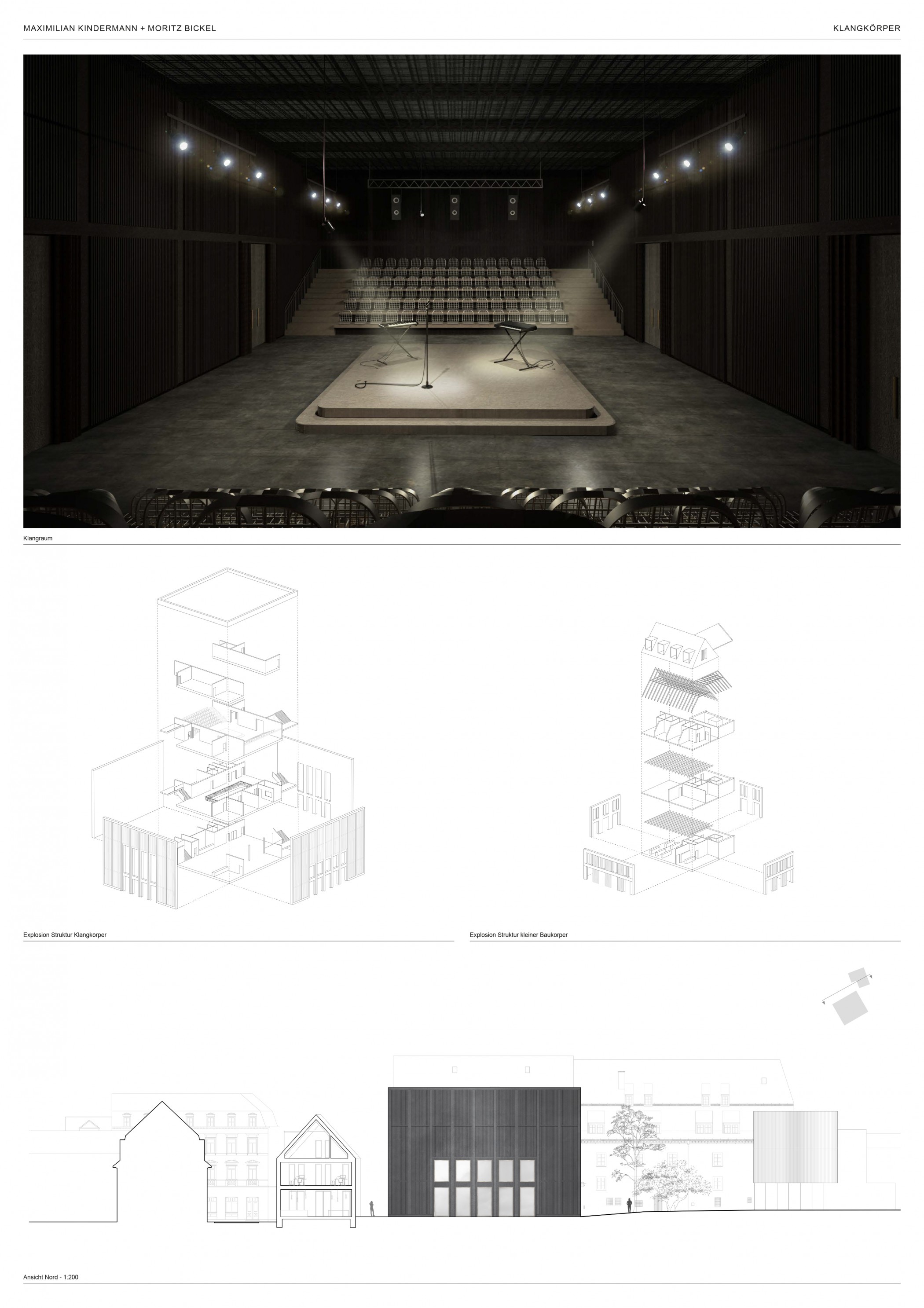

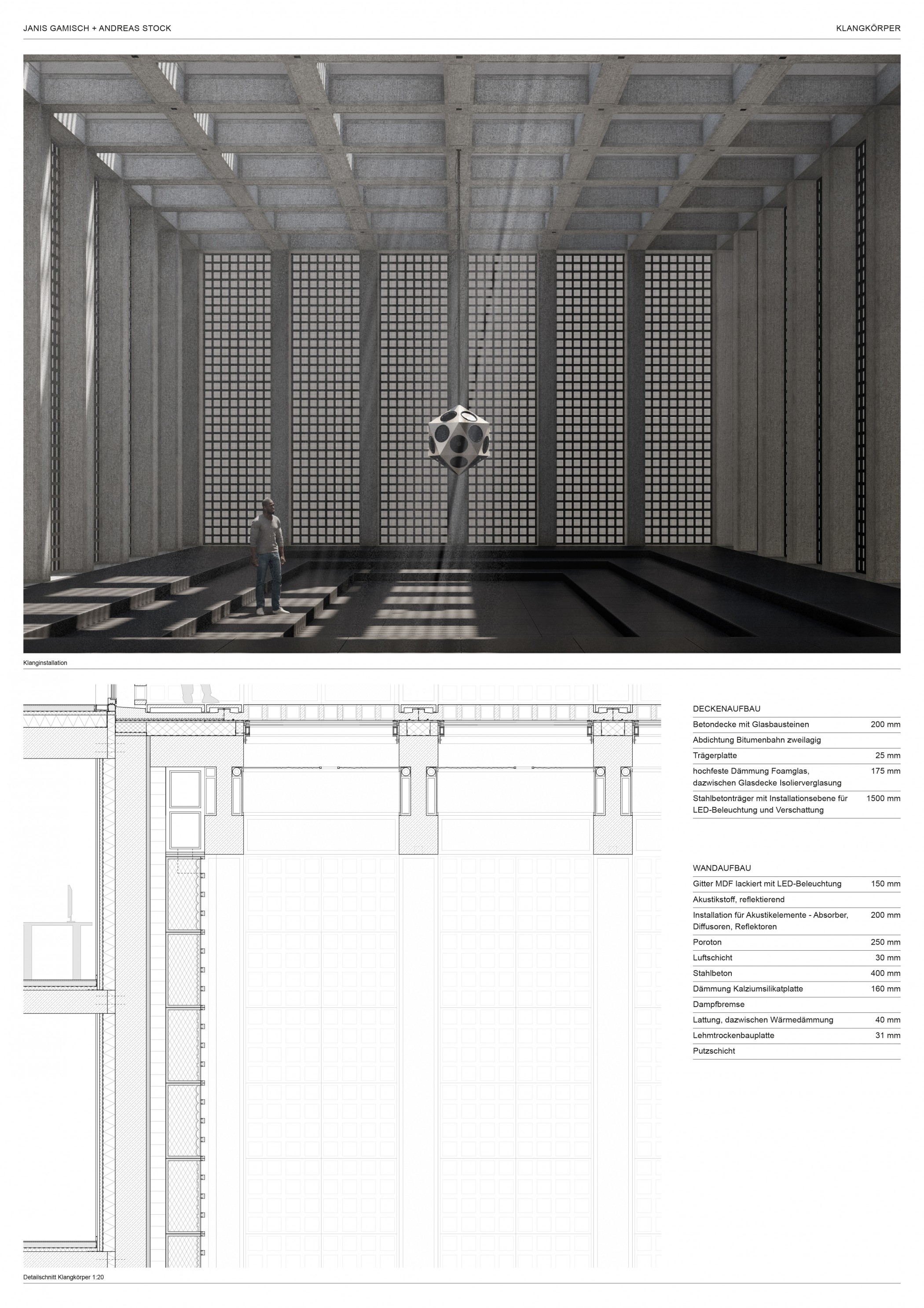

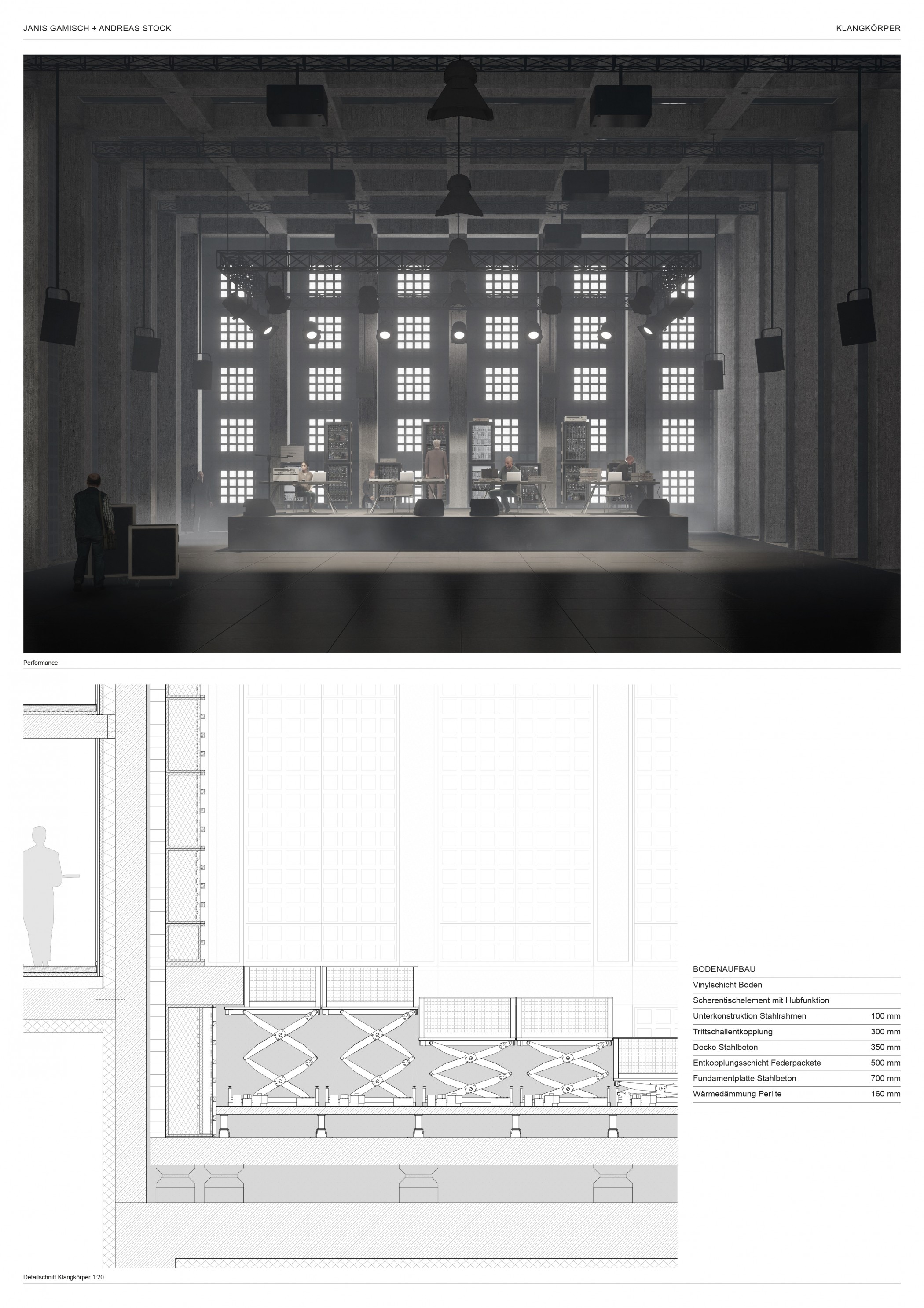

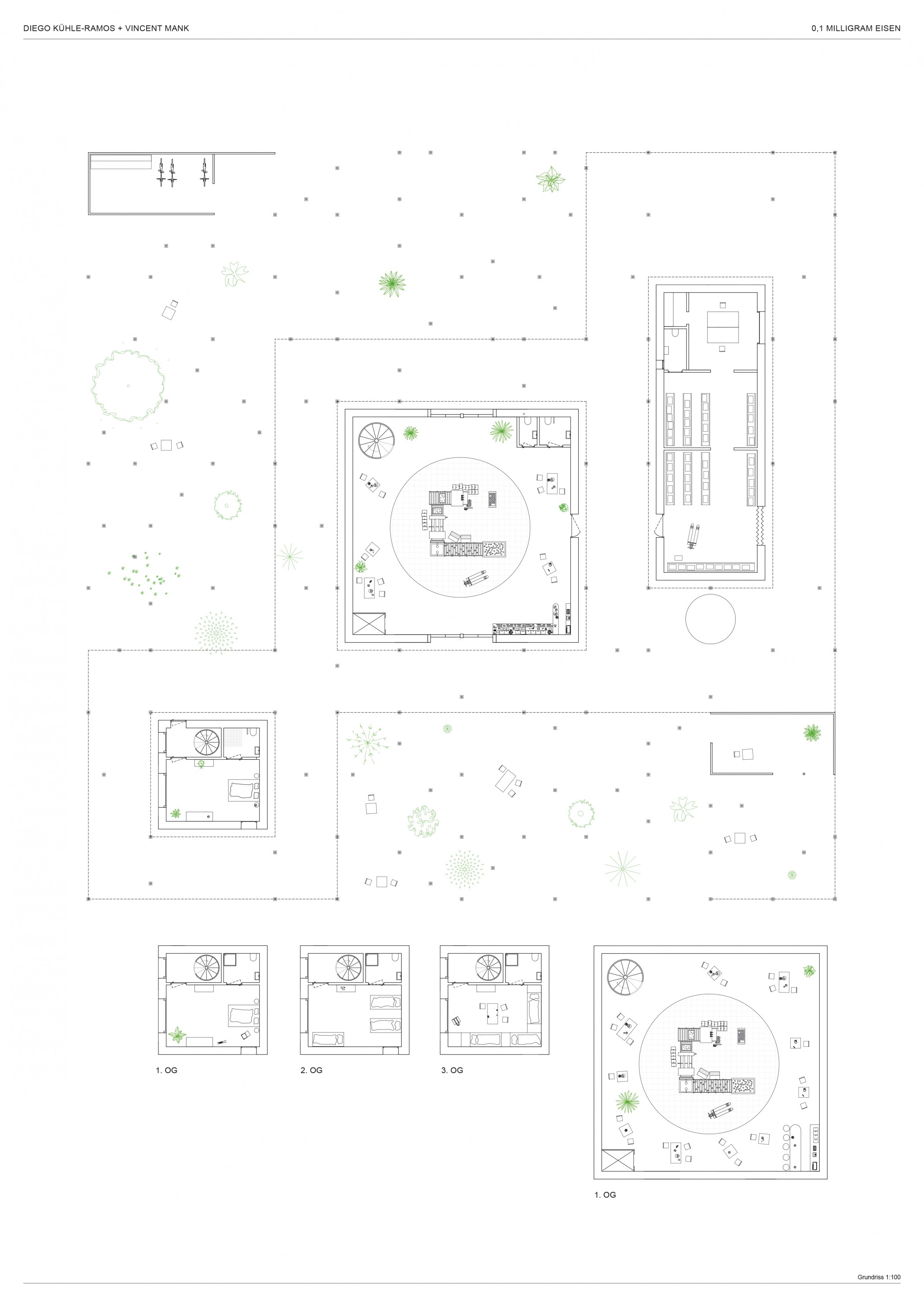

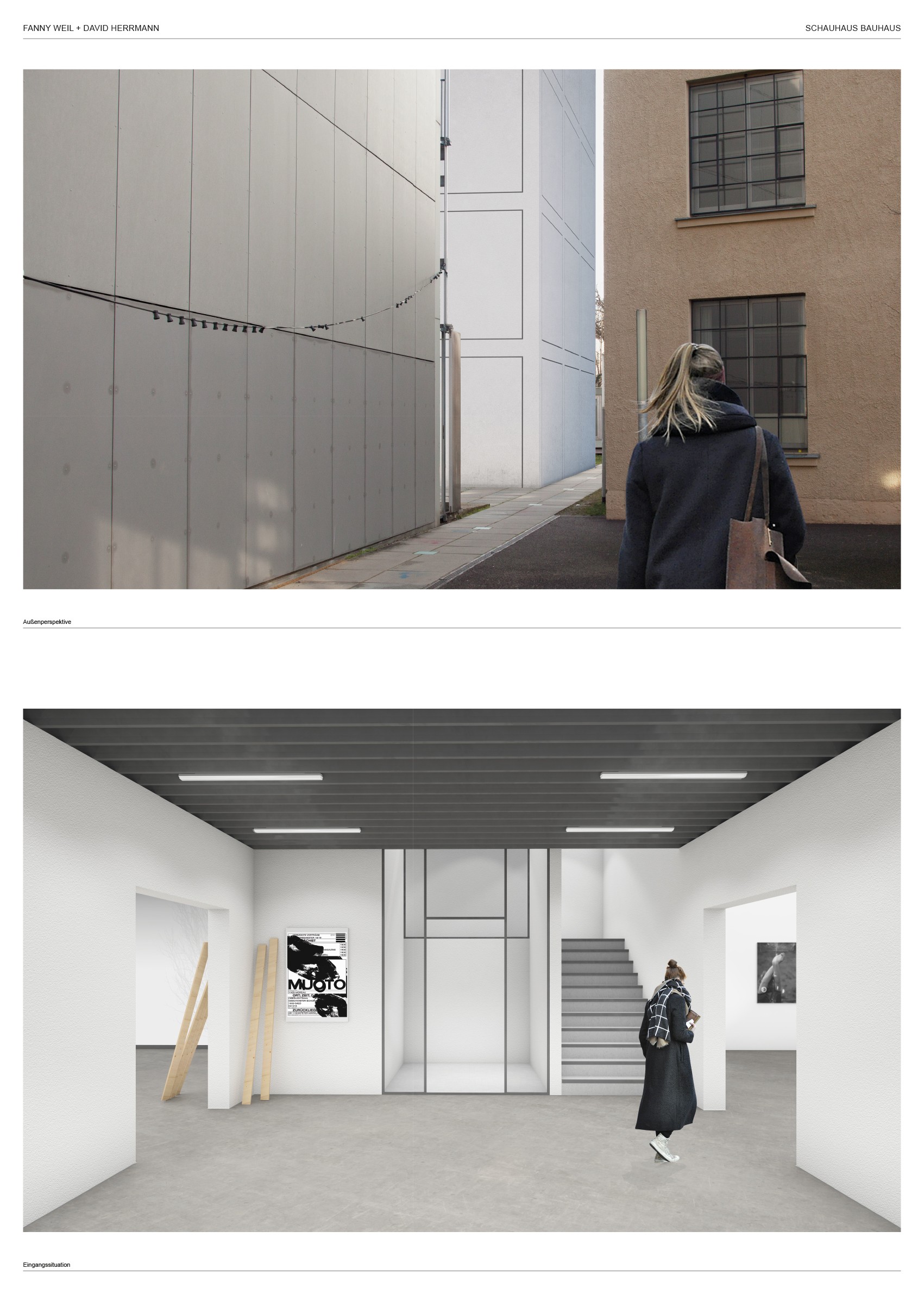

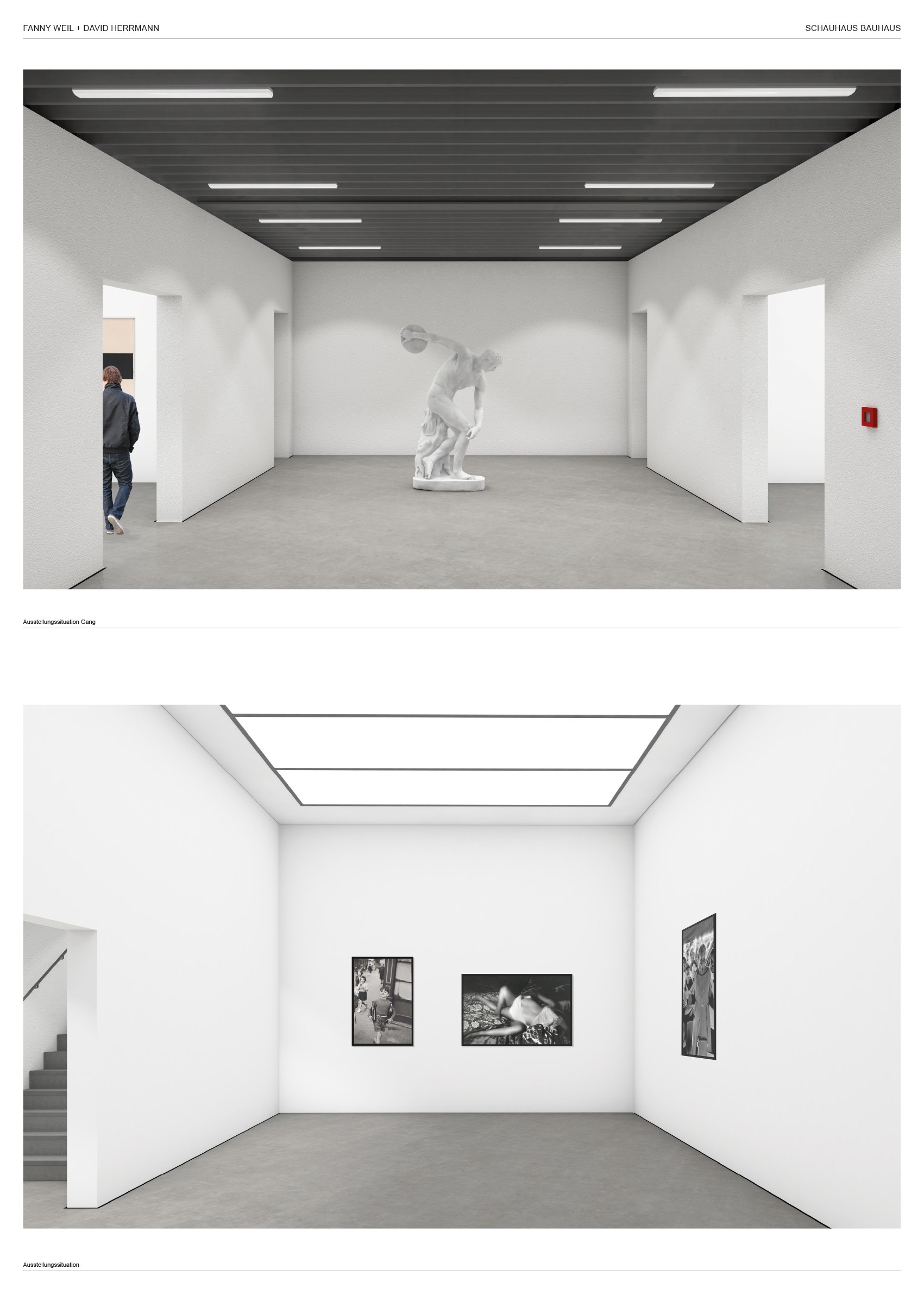

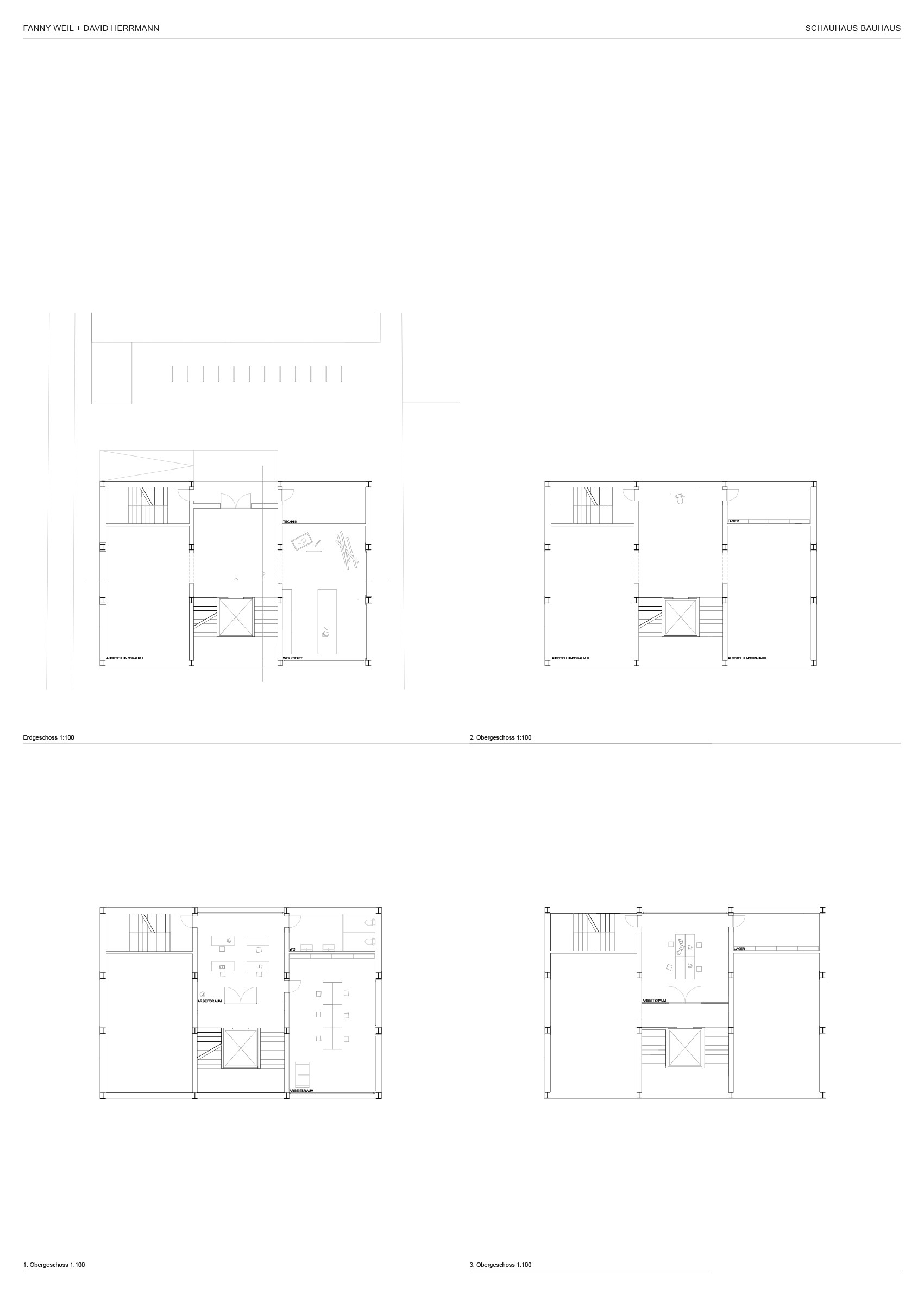

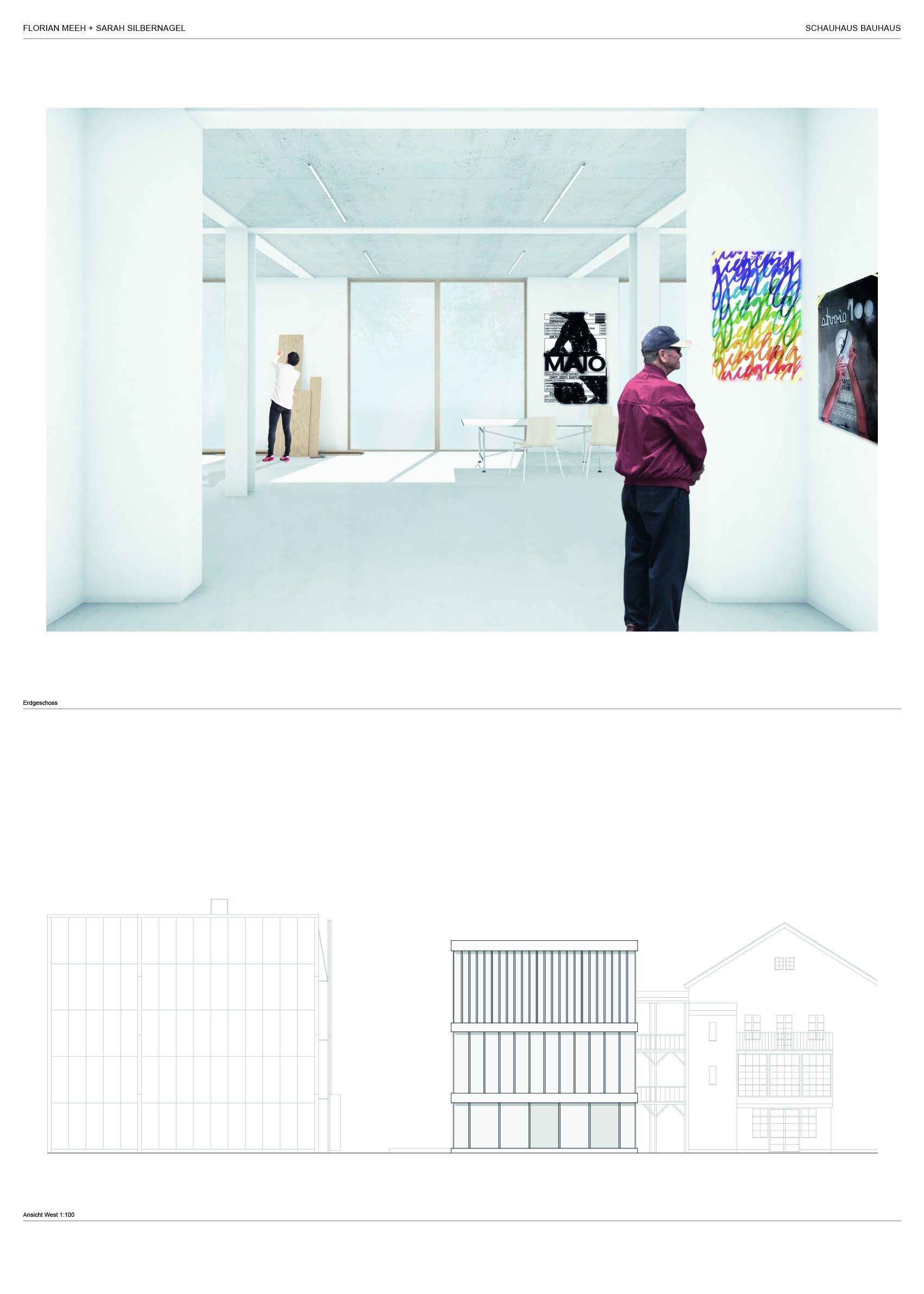

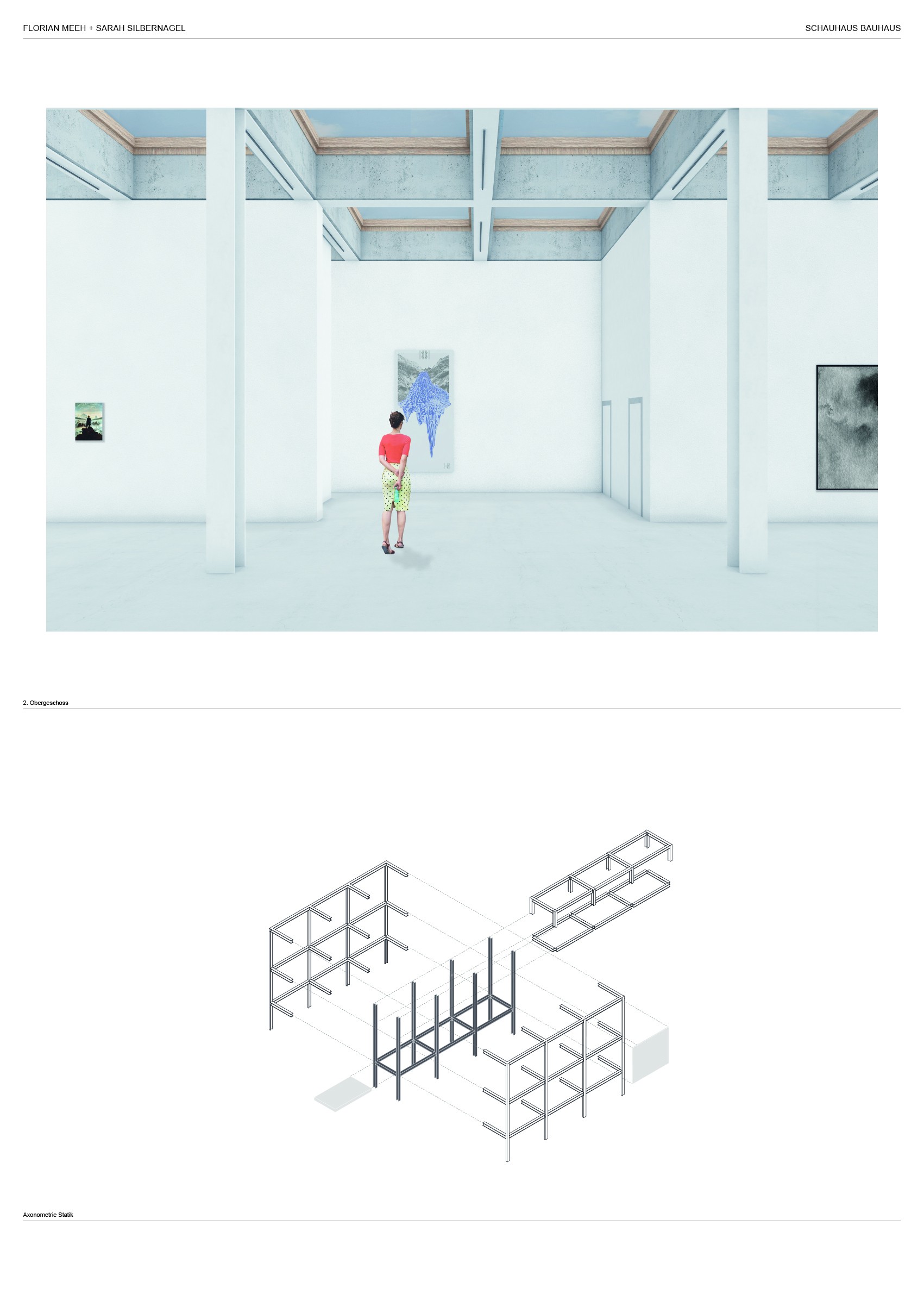

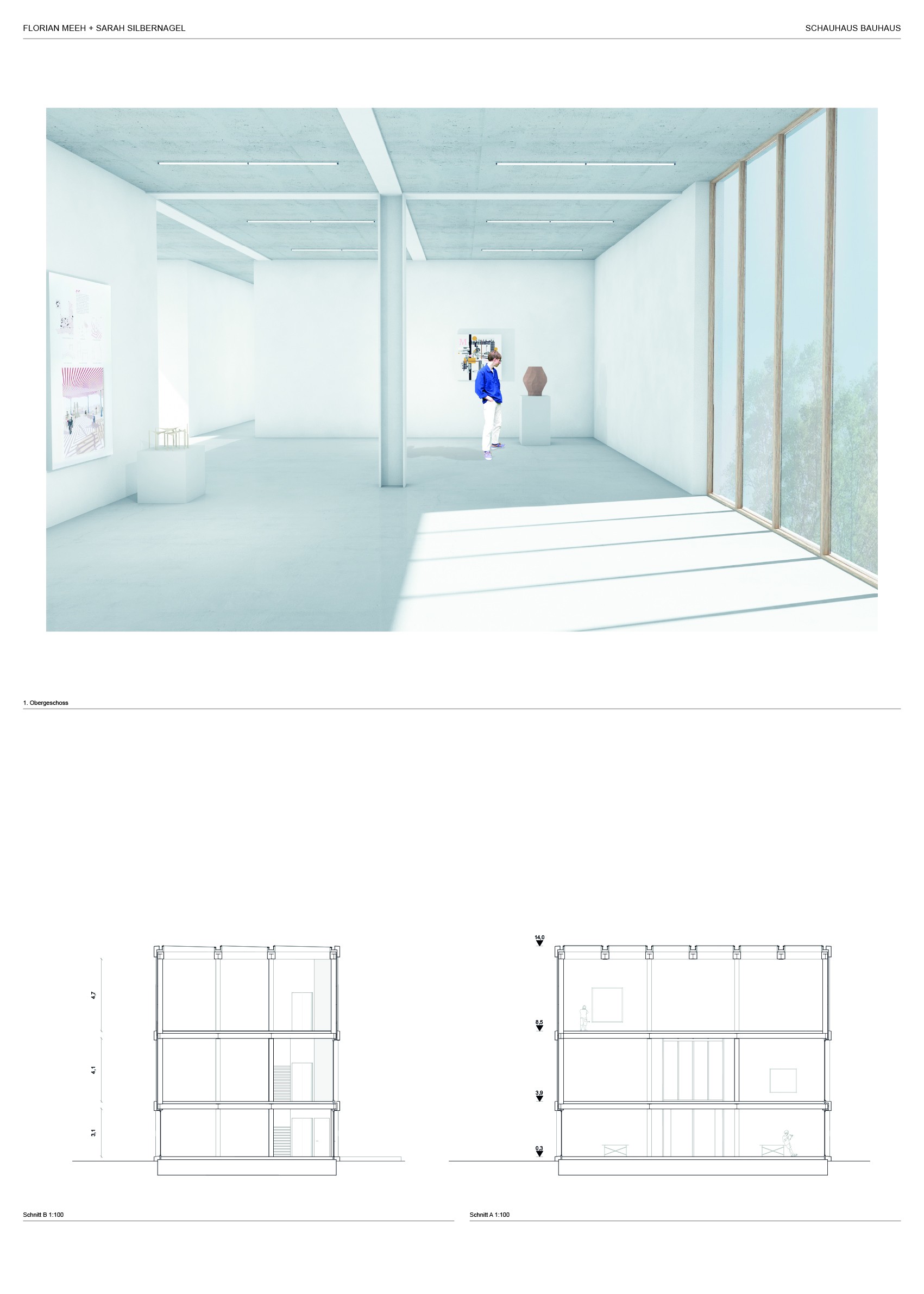

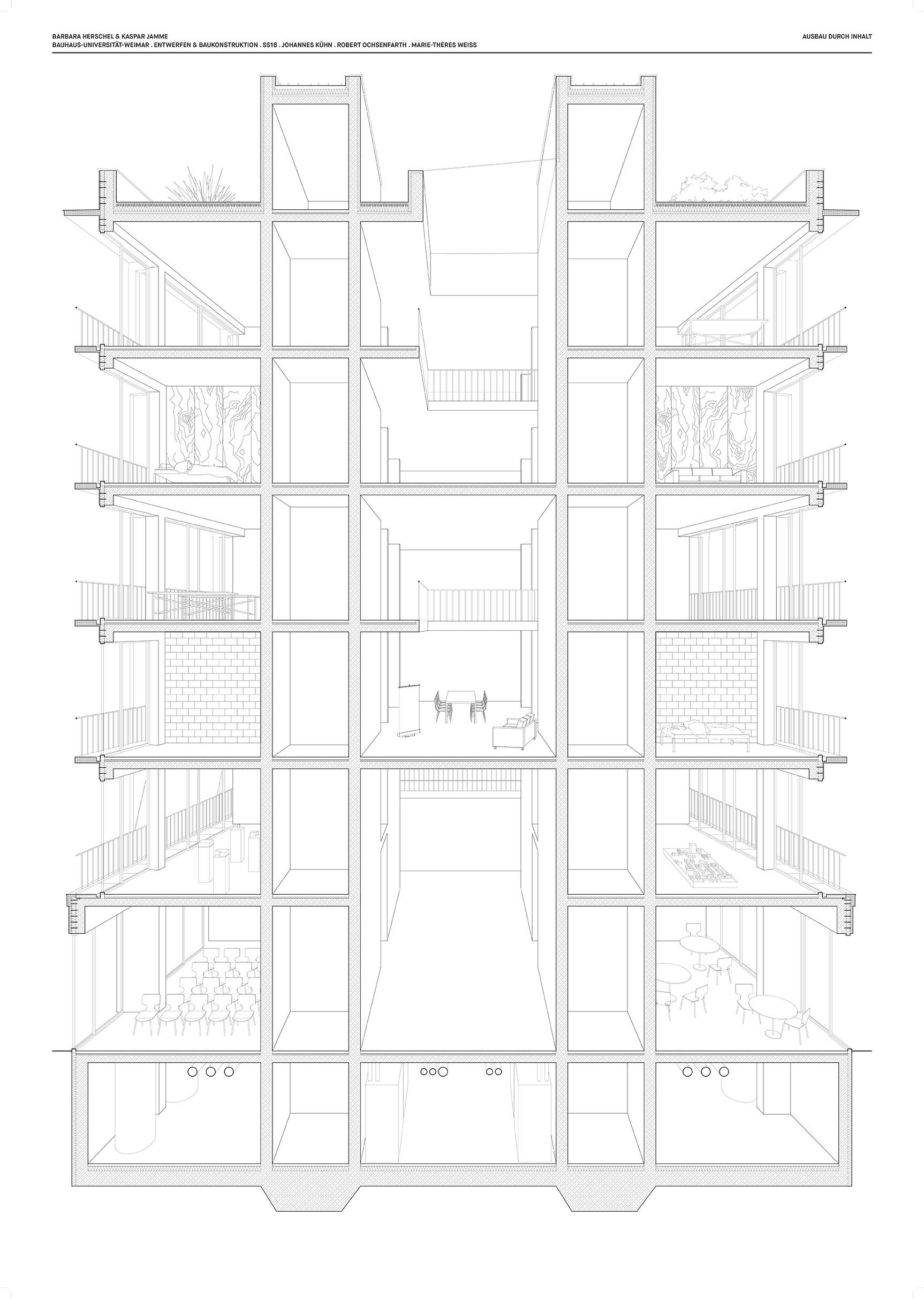

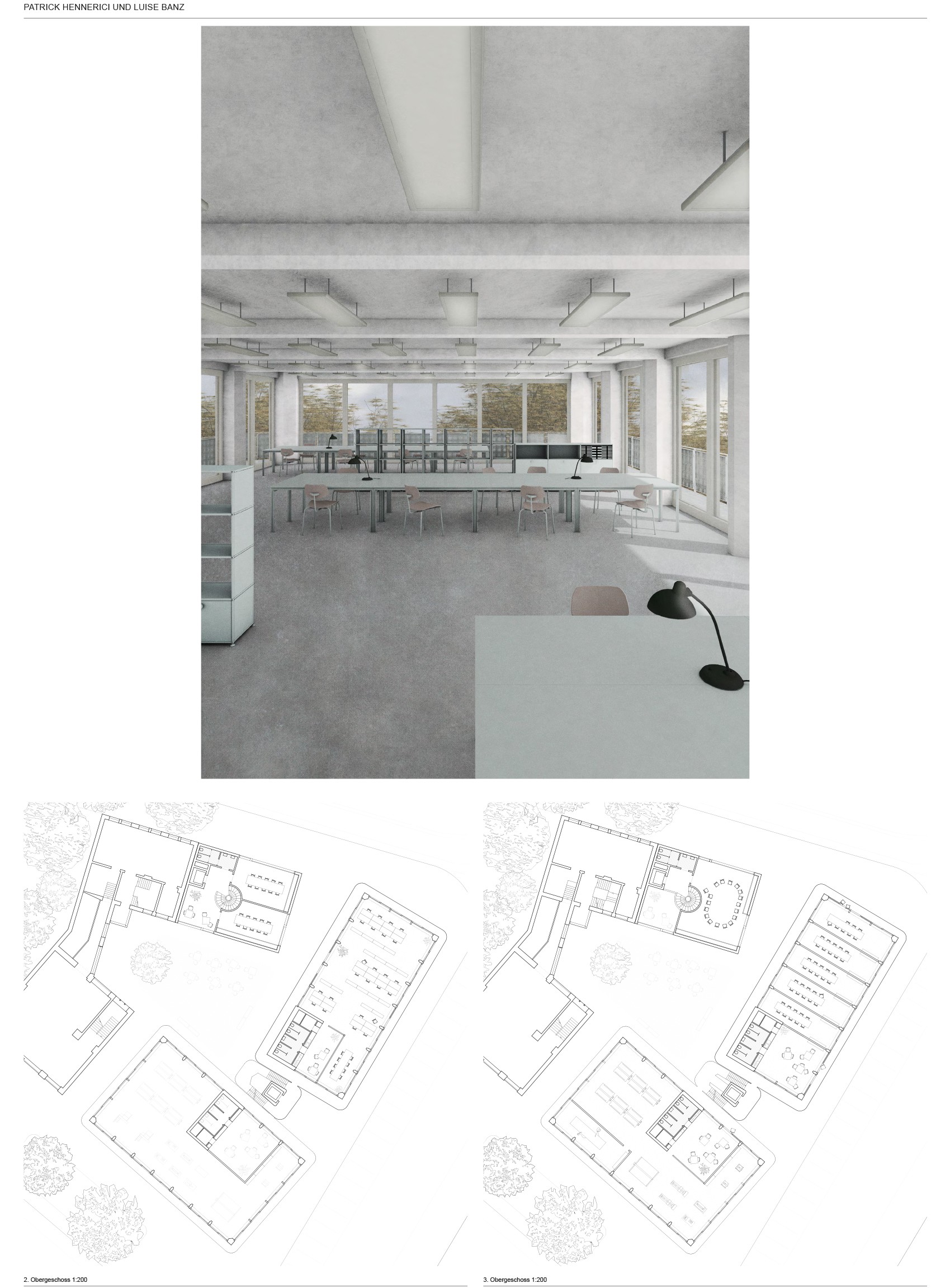

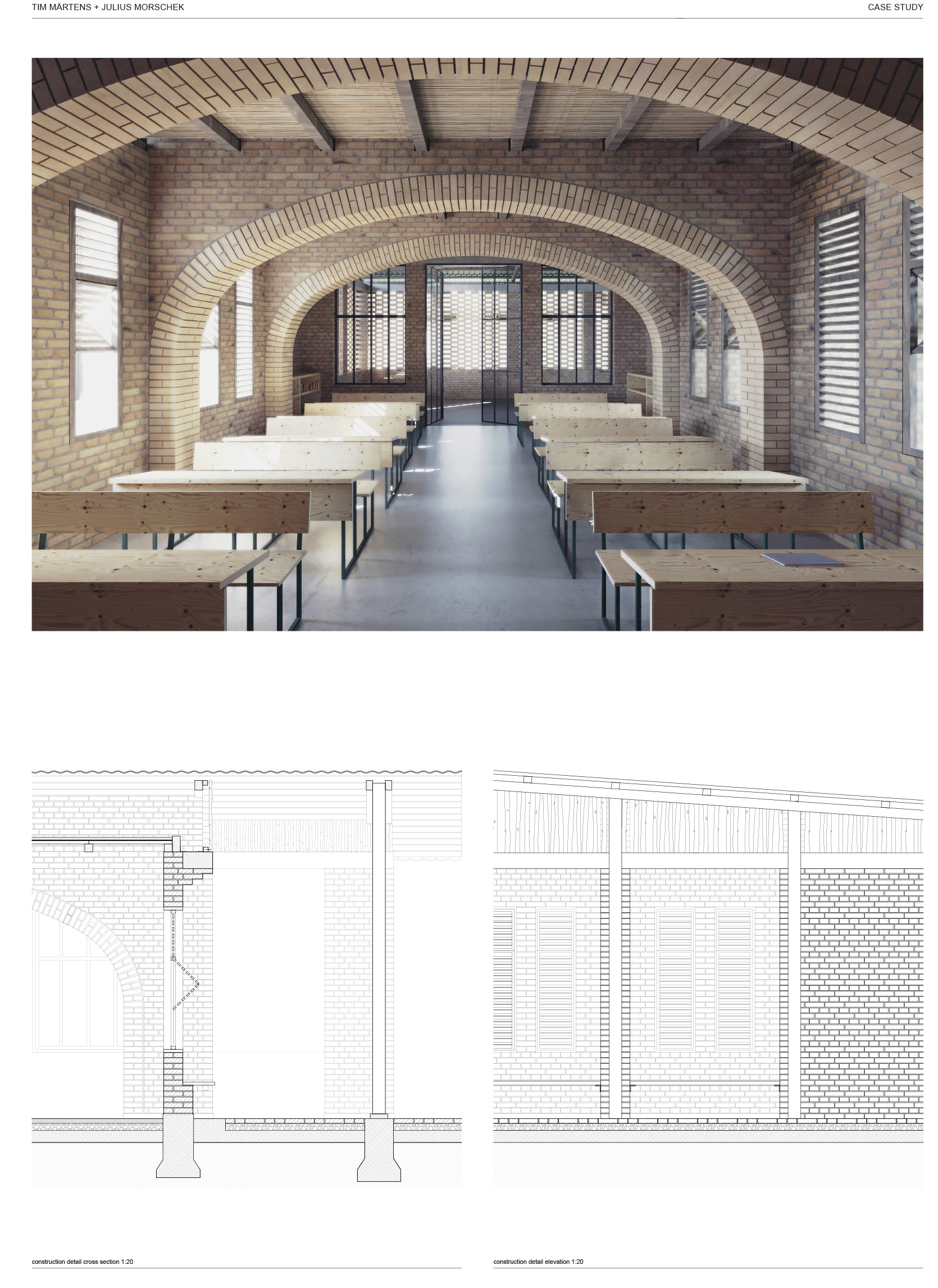

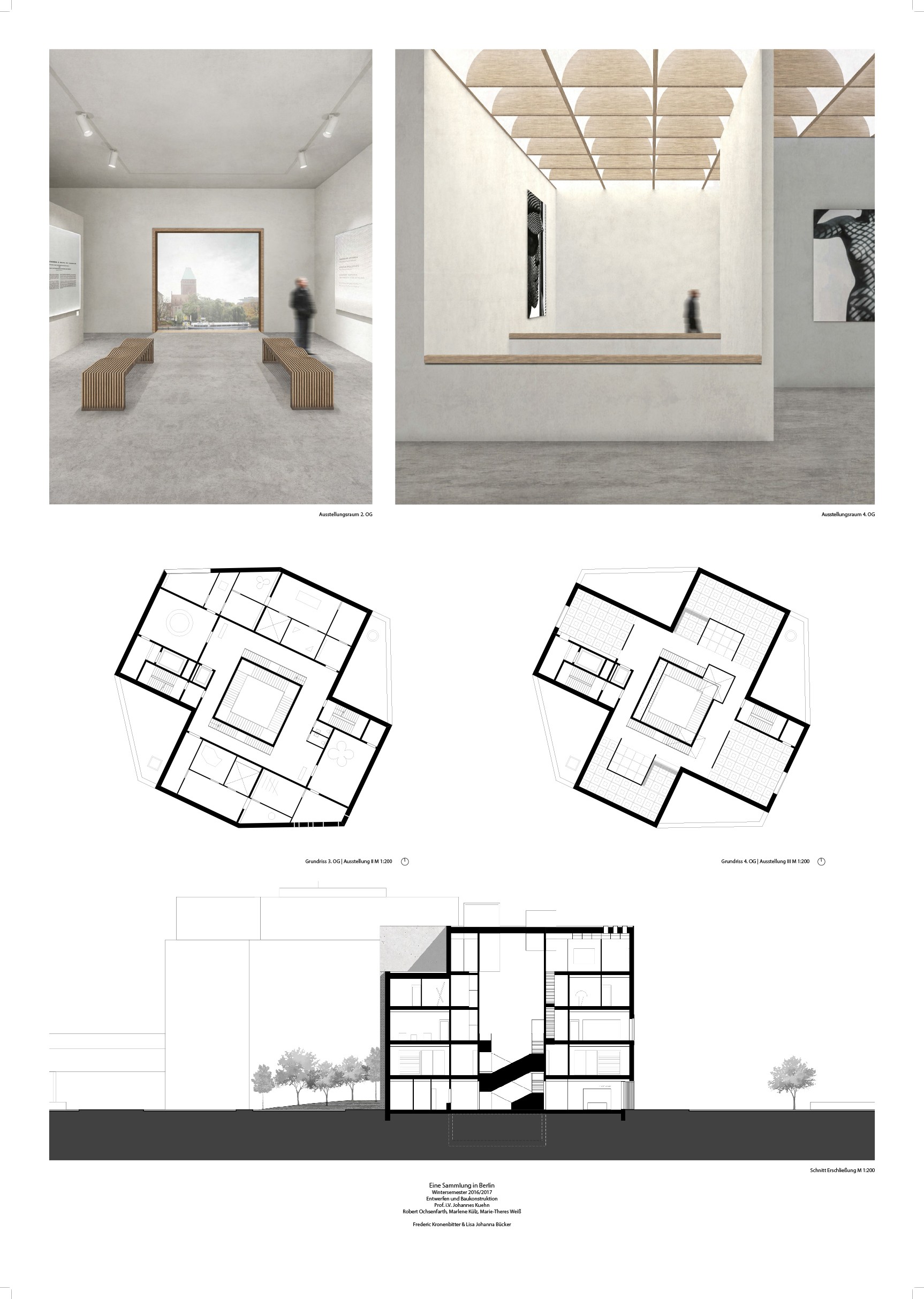

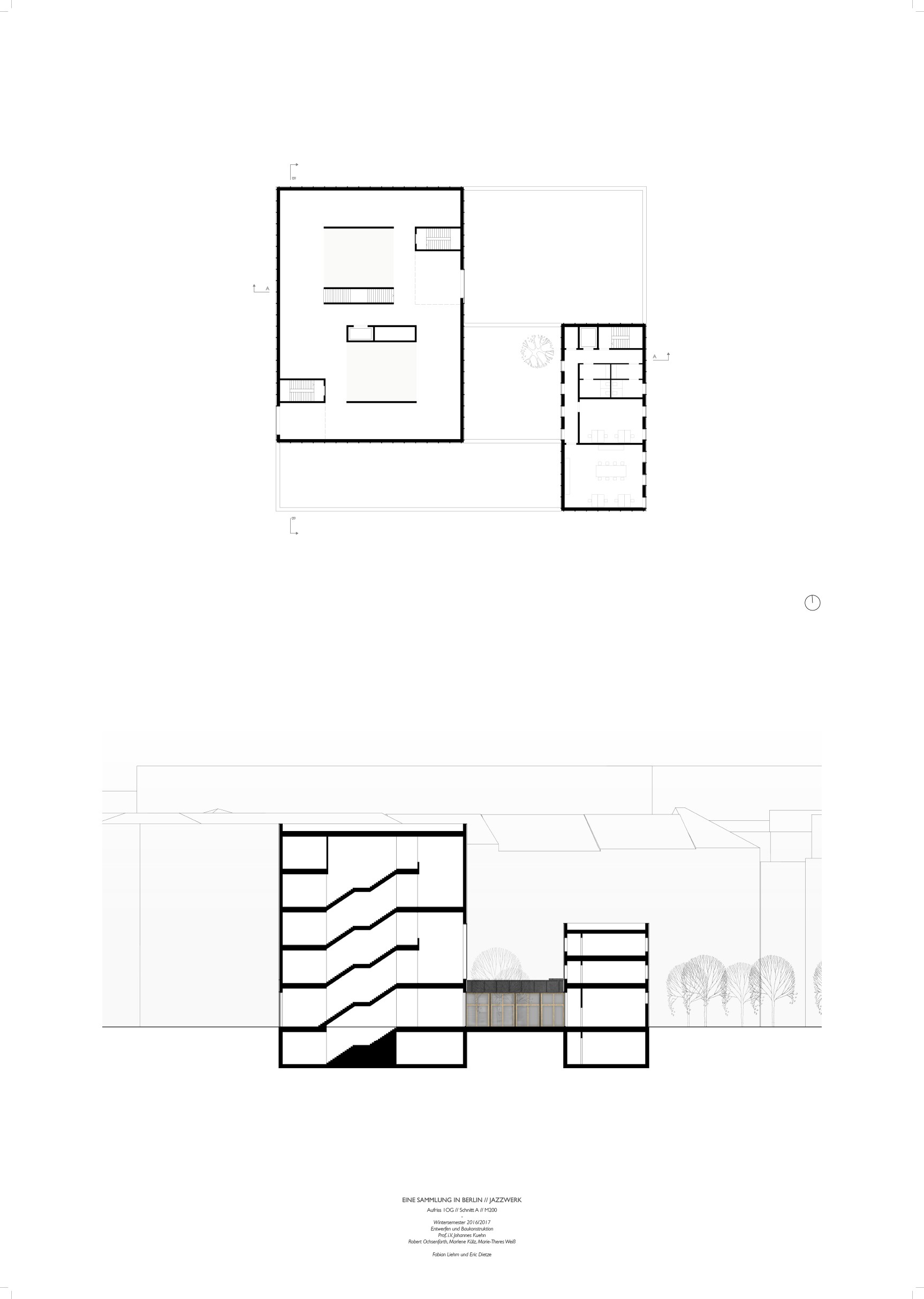

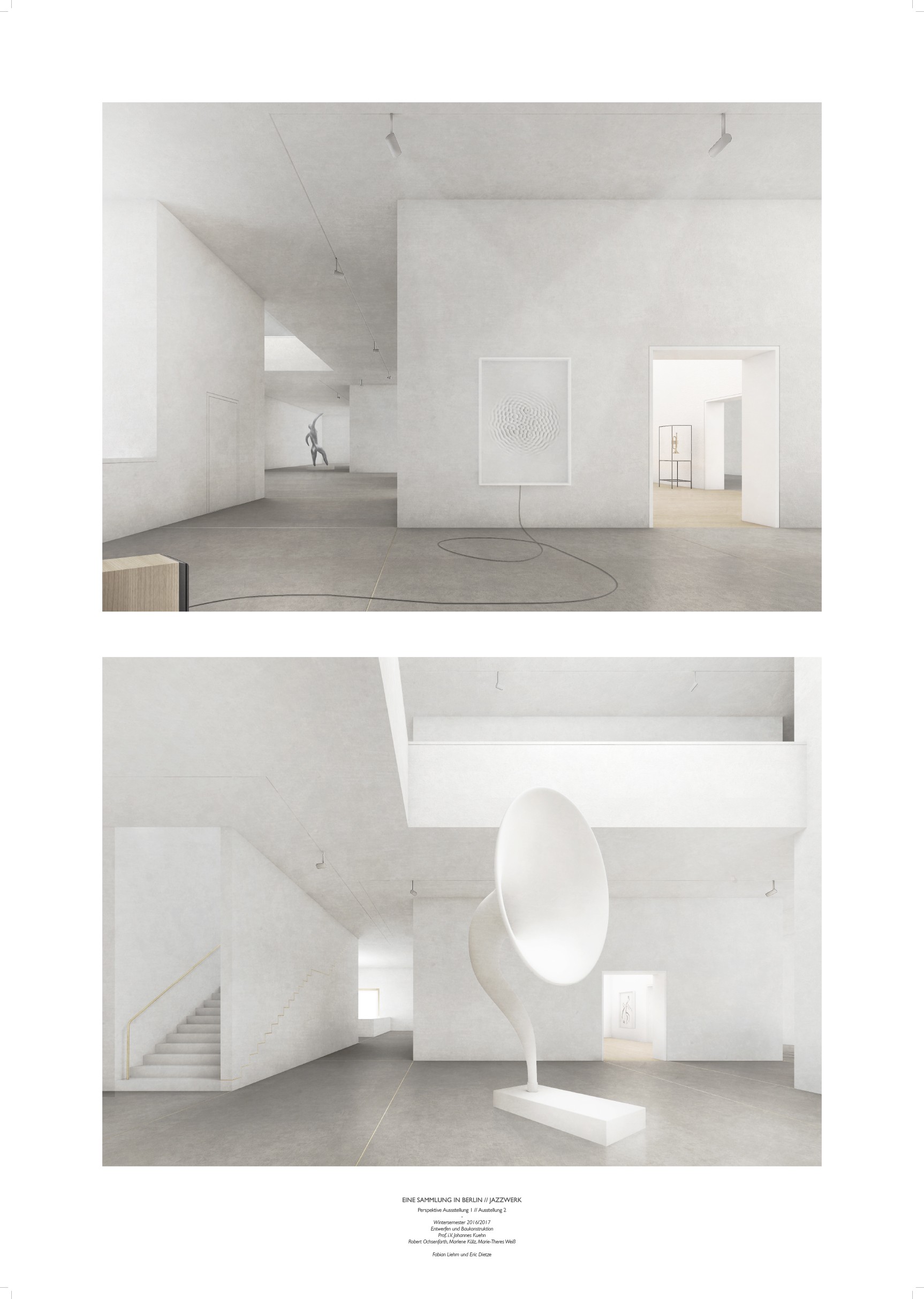

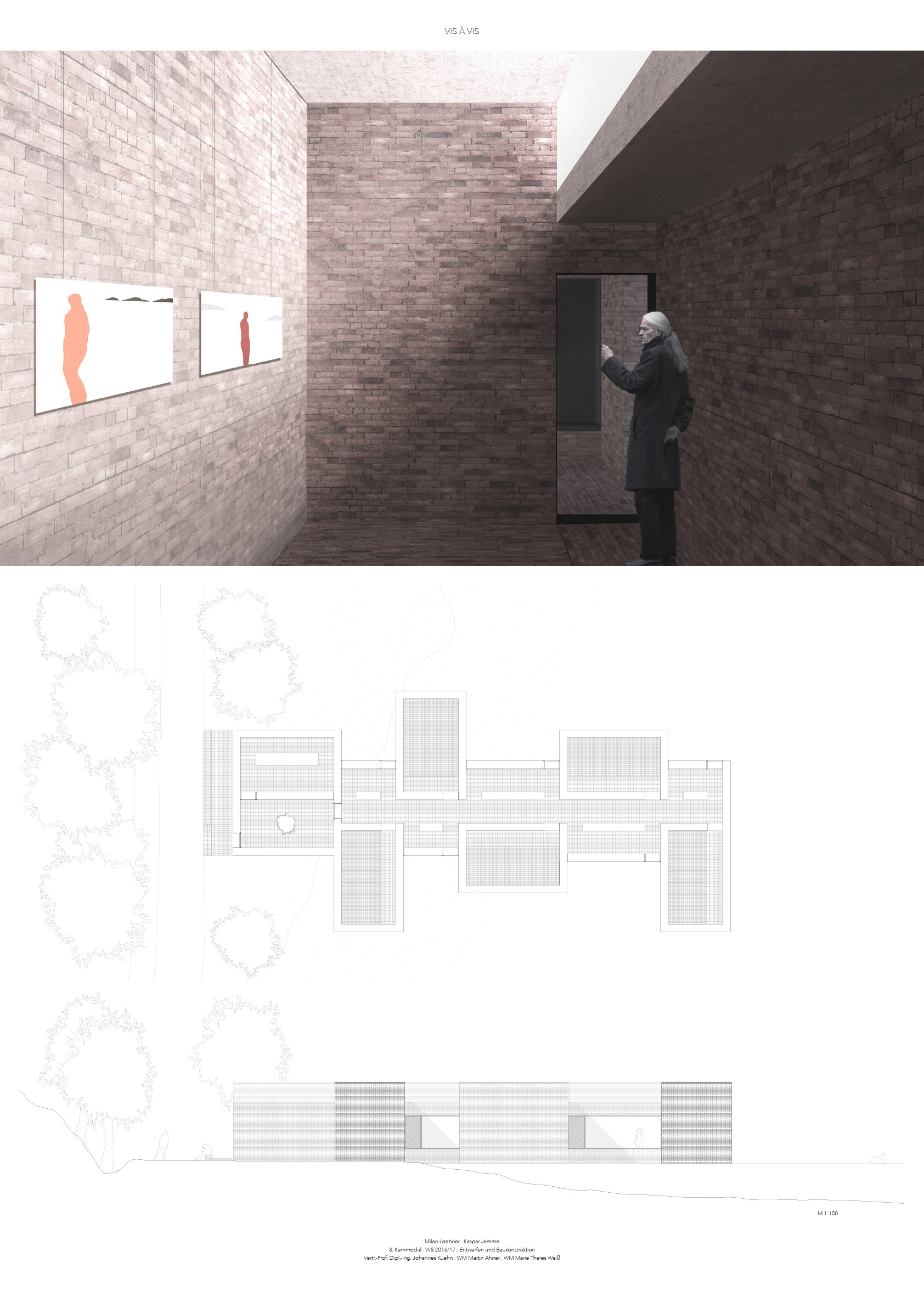

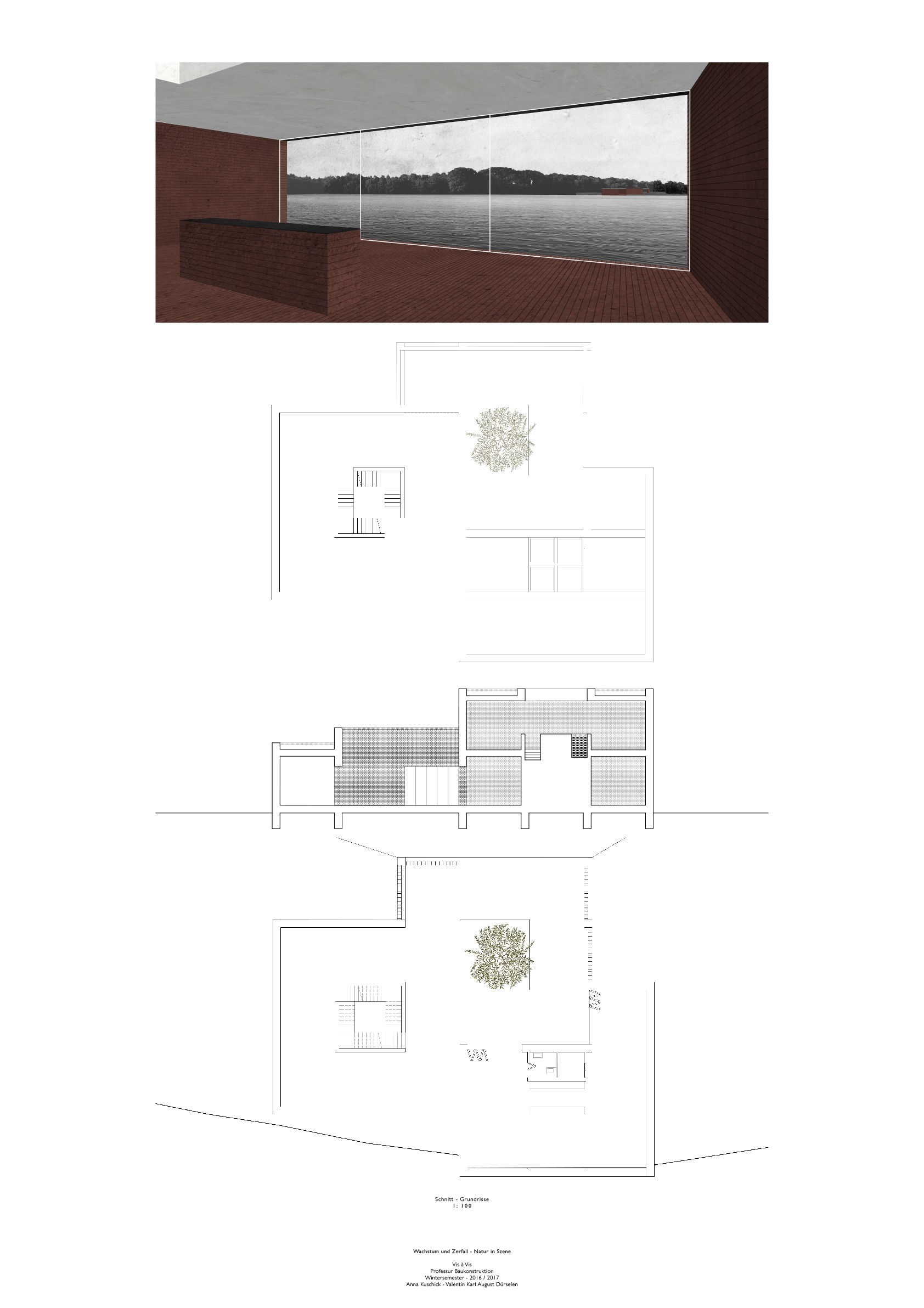

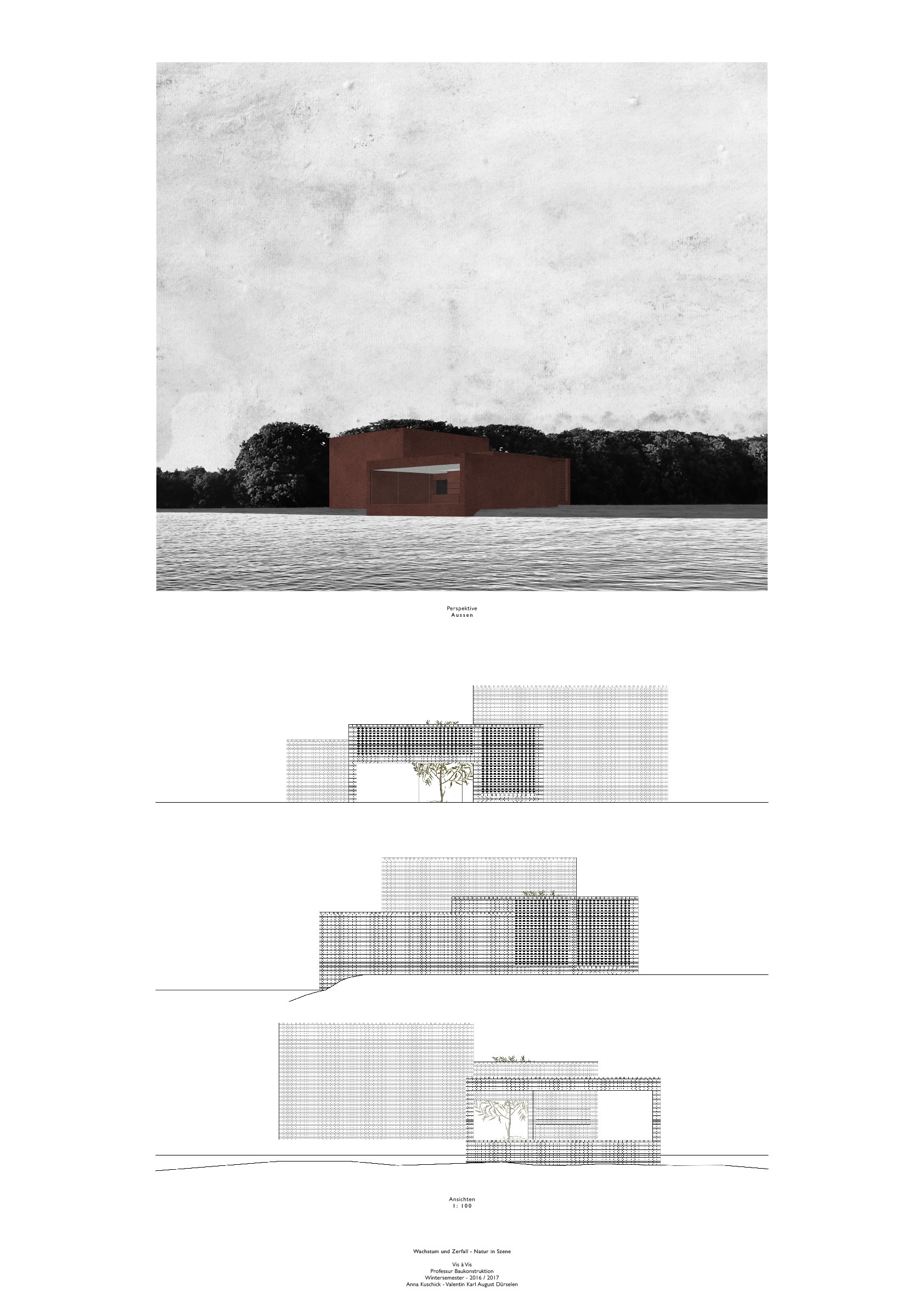

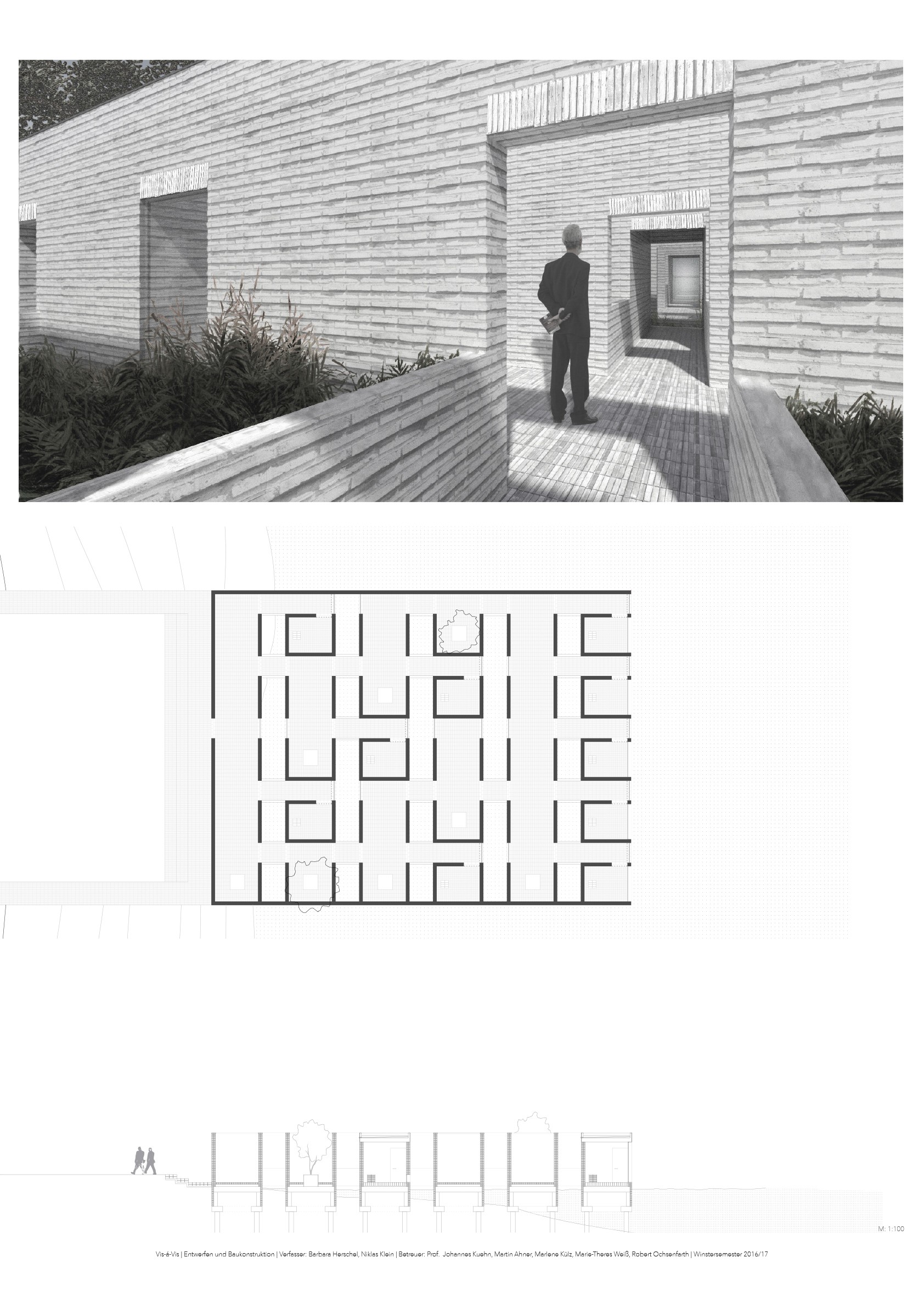

Eine weitere wichtige Überlegung ist das Maß an Offenheit und Öffentlichkeit, das unser Gebäude ausstrahlen soll. Wir wollen einen einladenden Raum schaffen, der Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft anspricht und gleichzeitig den besonderen Standort architektonisch widerspiegelt. Das Herzstück unseres Entwurfs ist der Konzertsaal, und wir widmen uns der Aufgabe, ihm einen einzigartigen Charakter zu verleihen, der den Ausdruck der Musik und der Aufführungen unterstreicht.

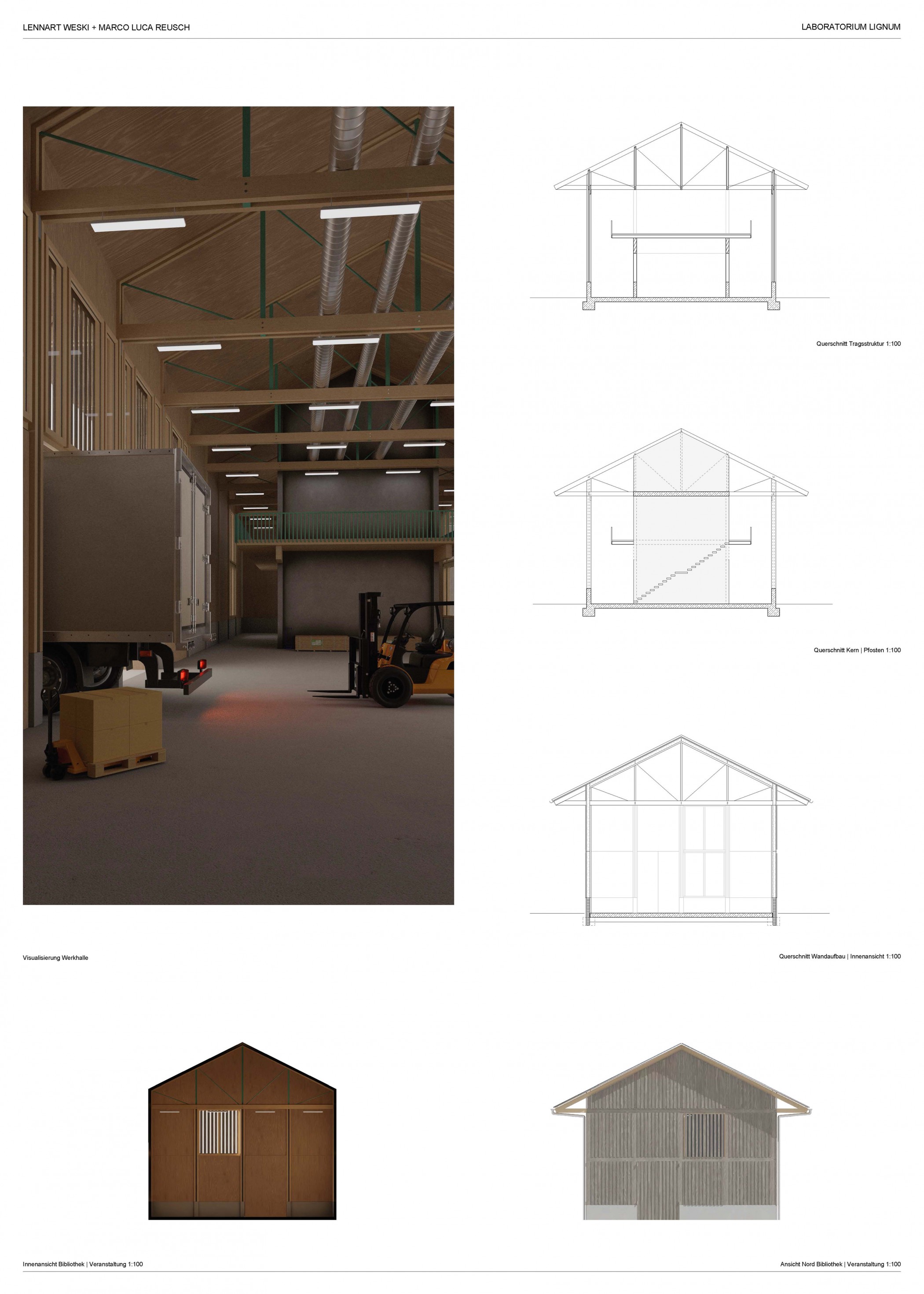

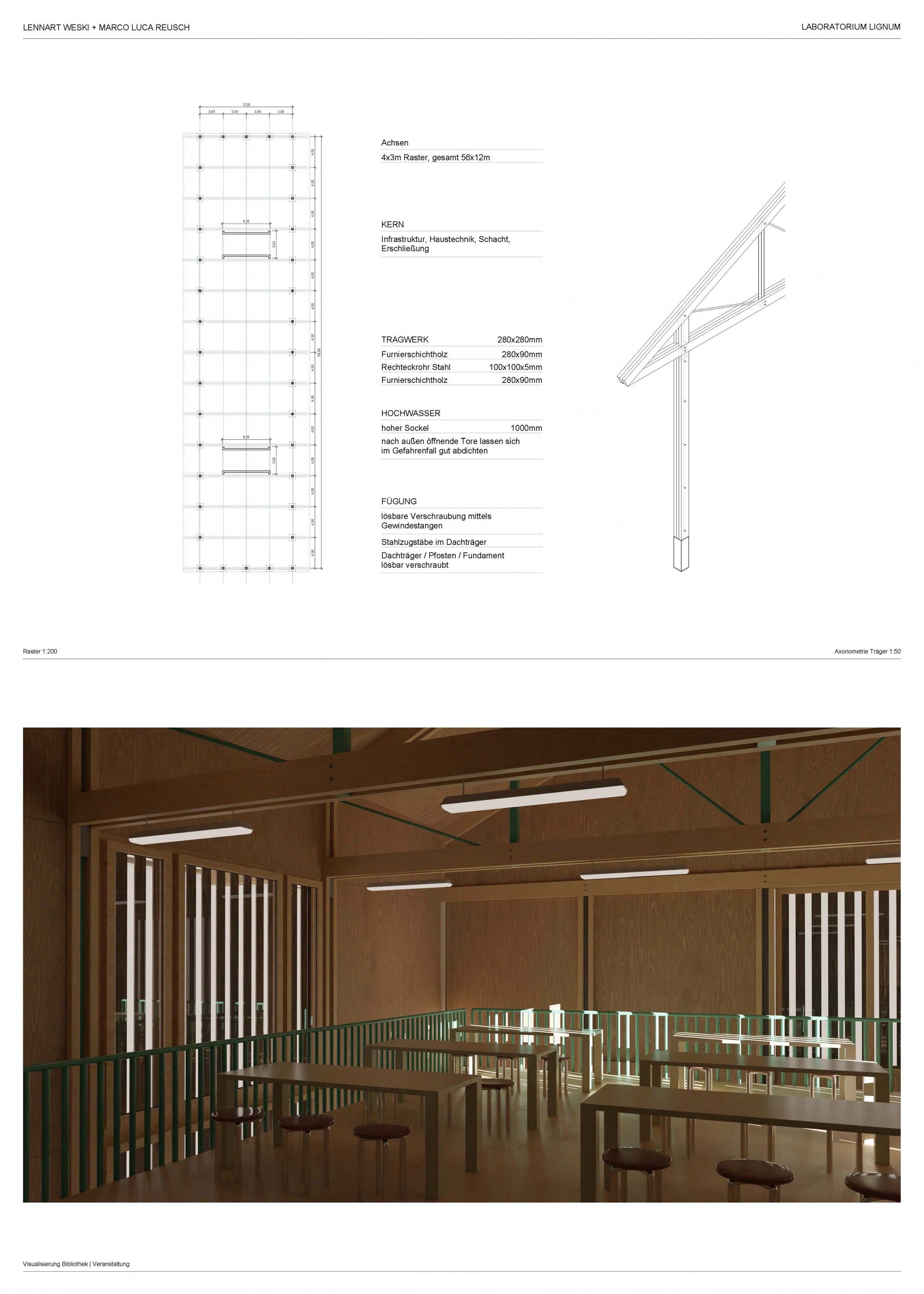

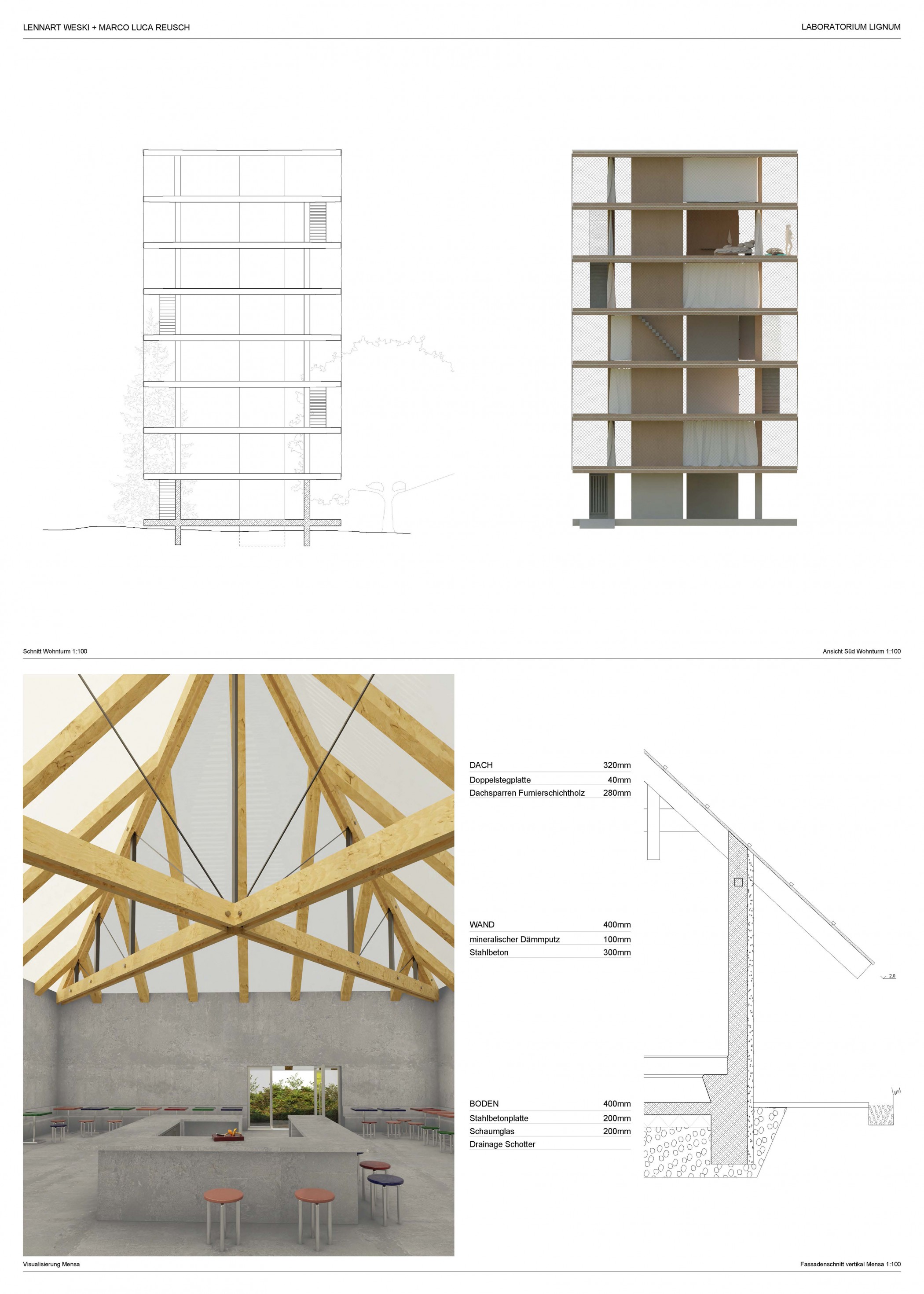

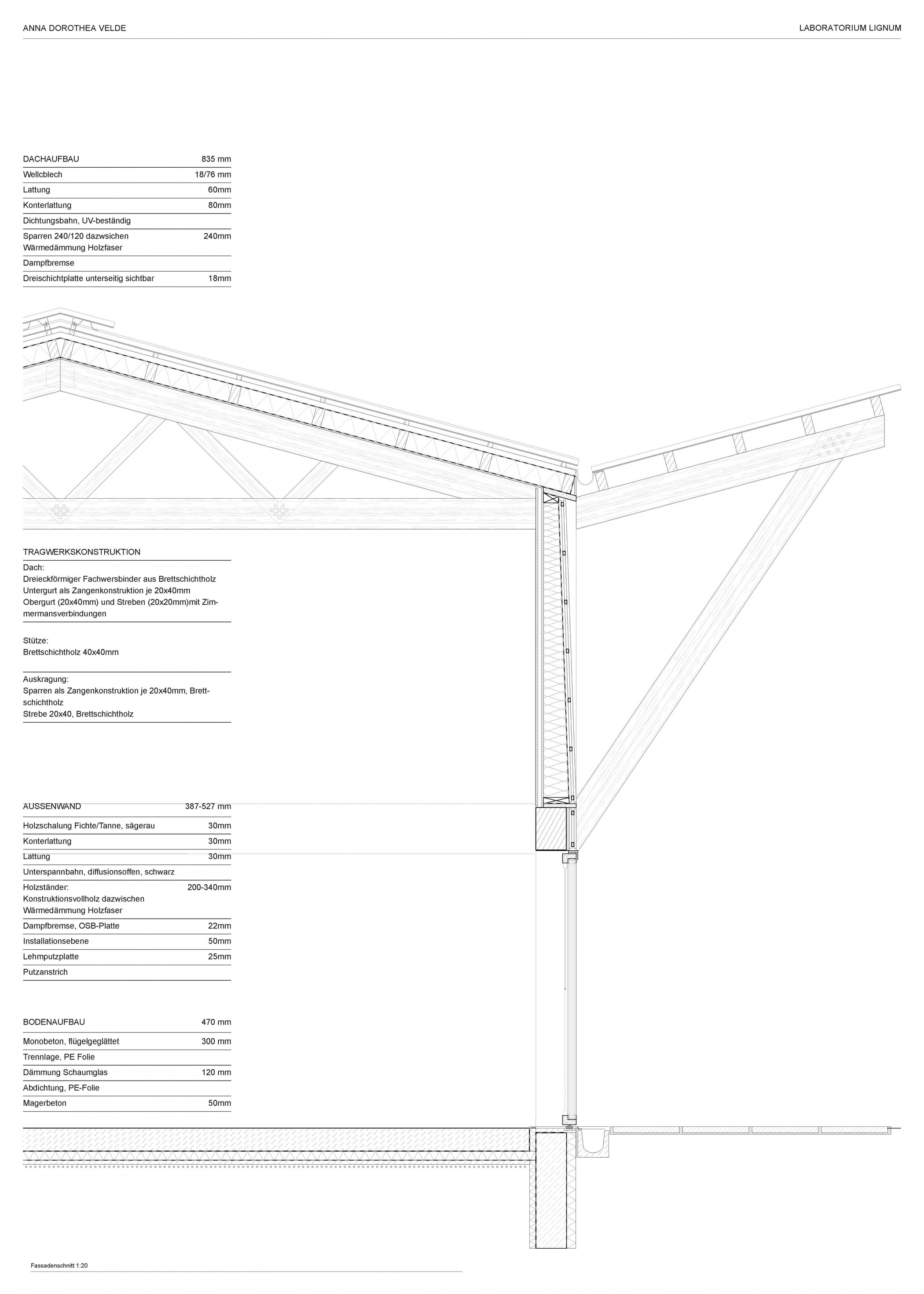

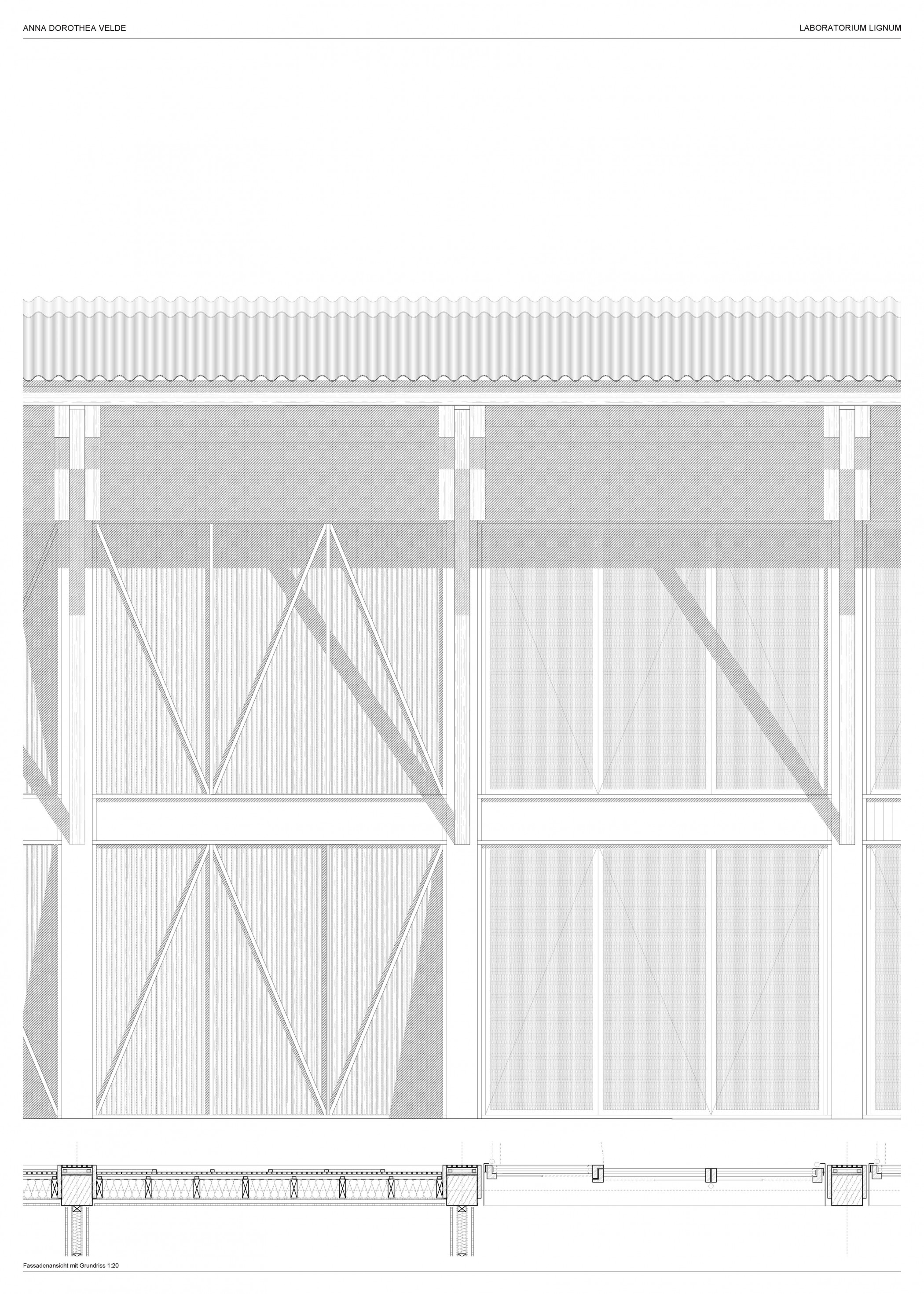

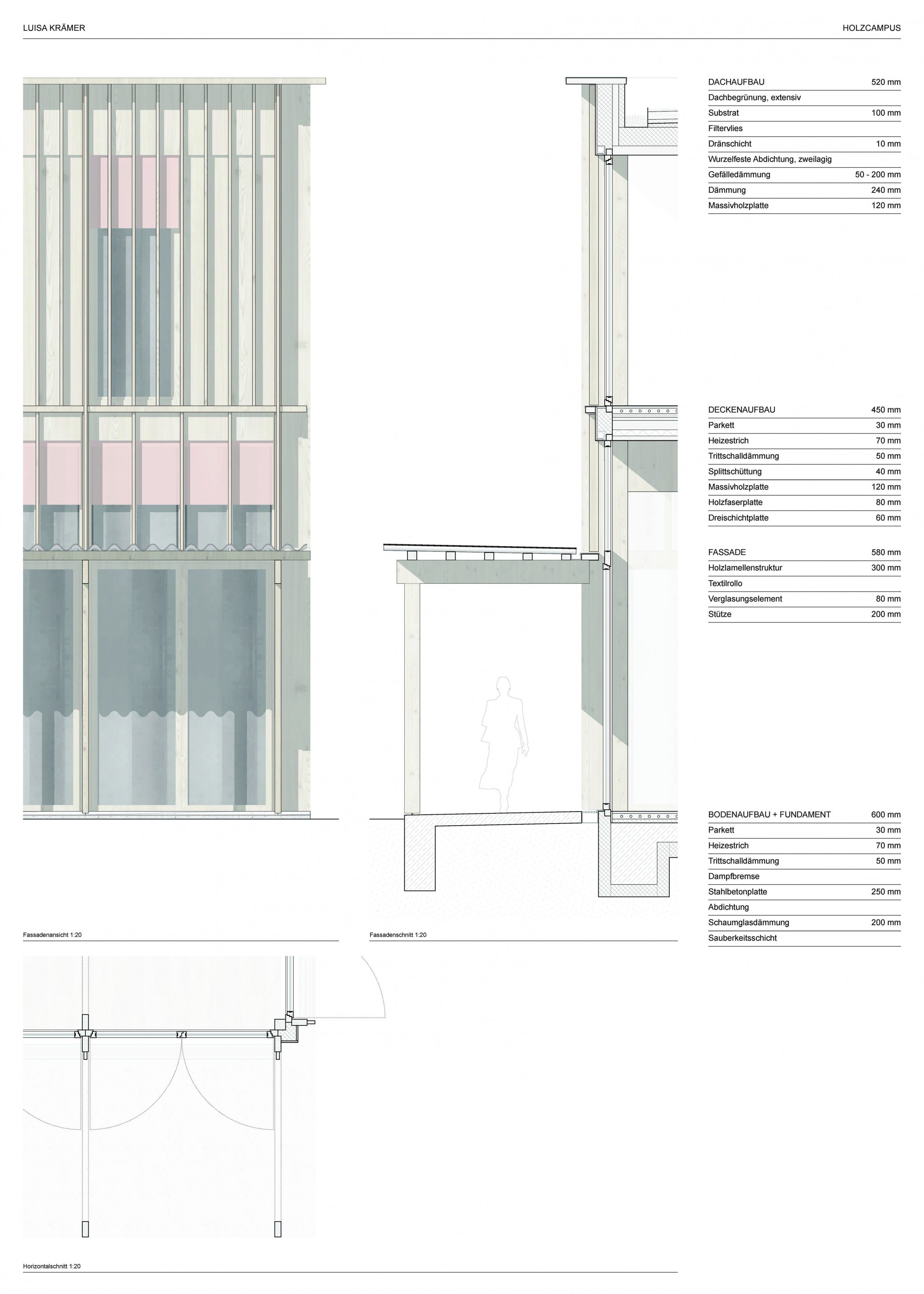

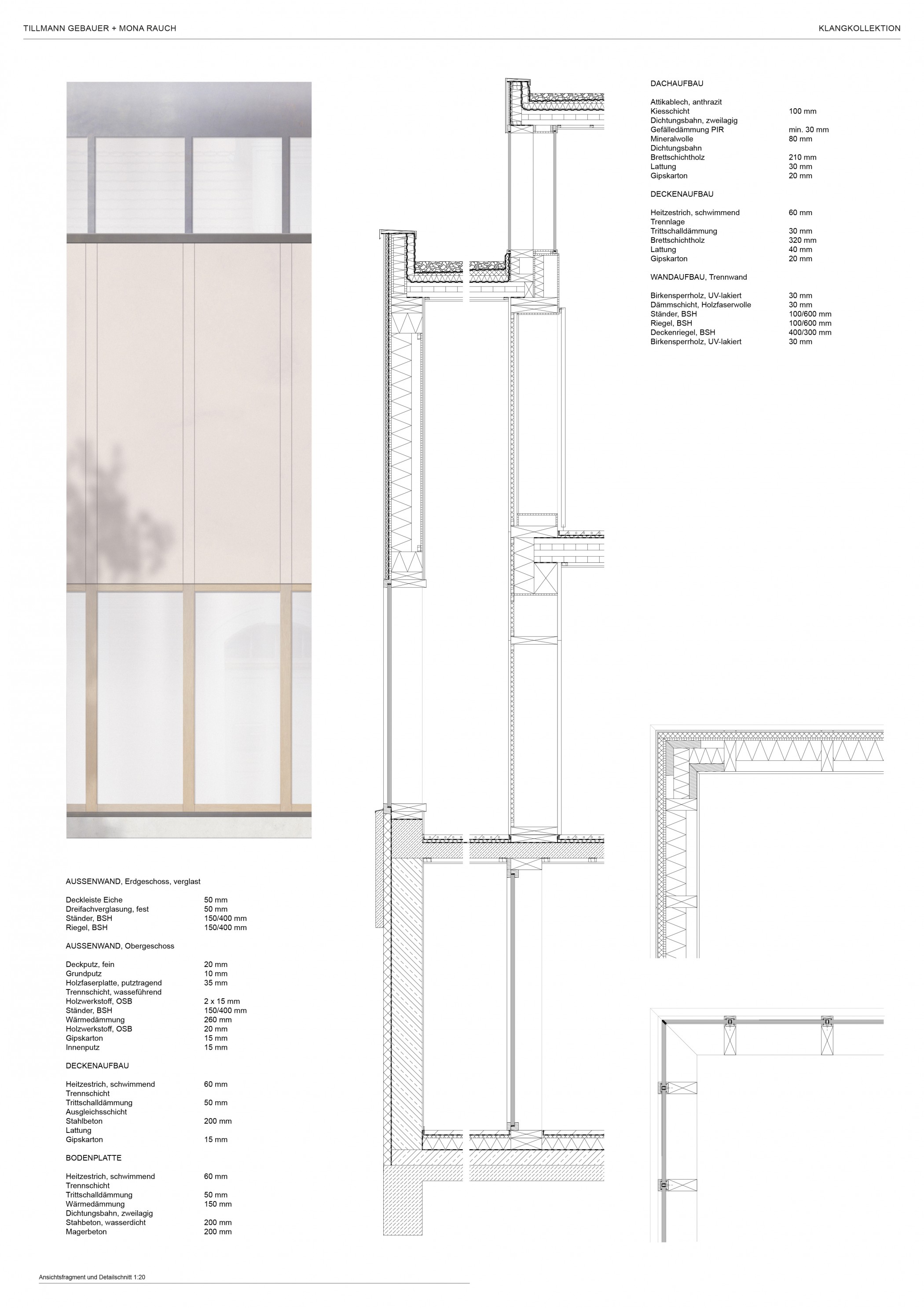

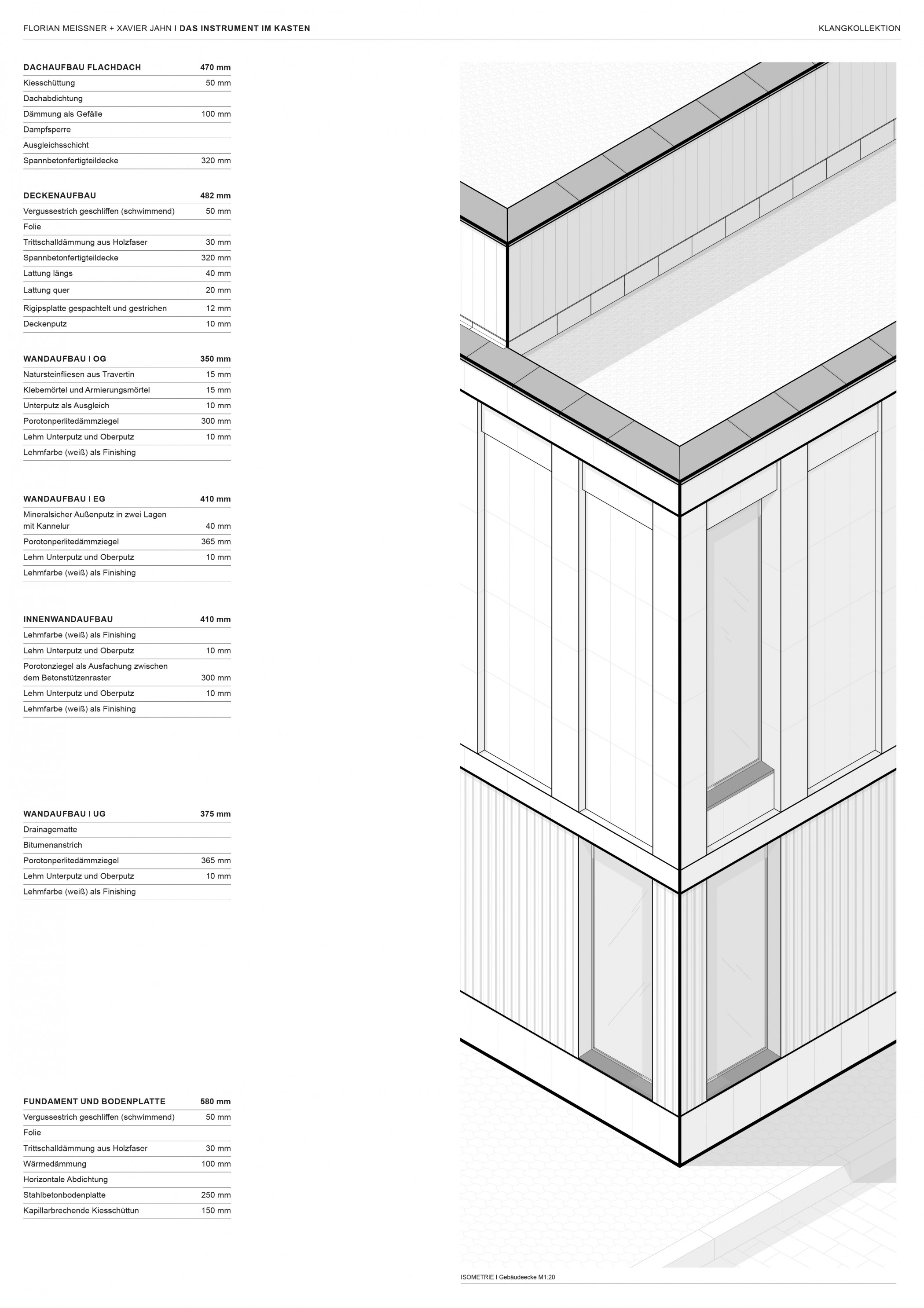

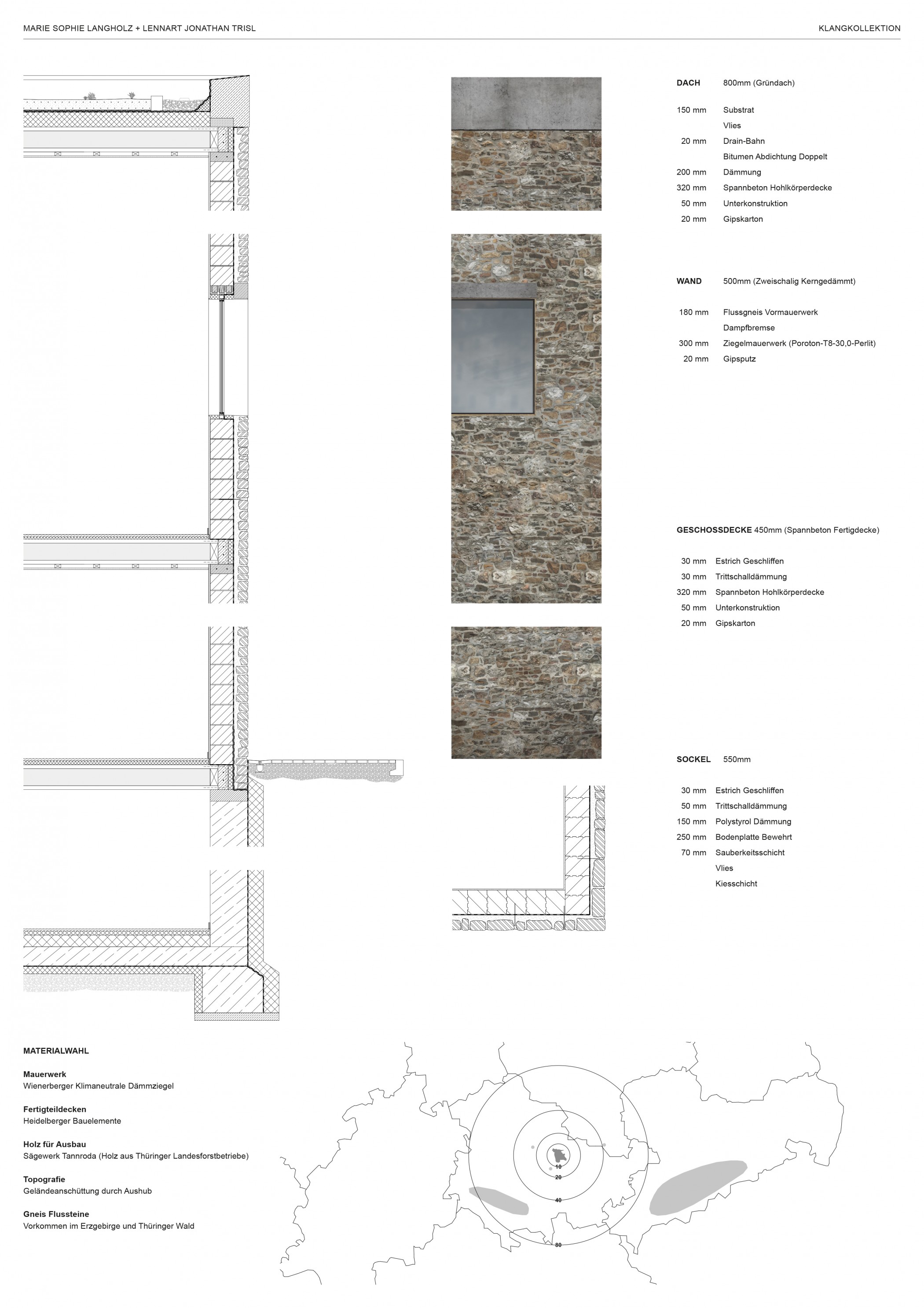

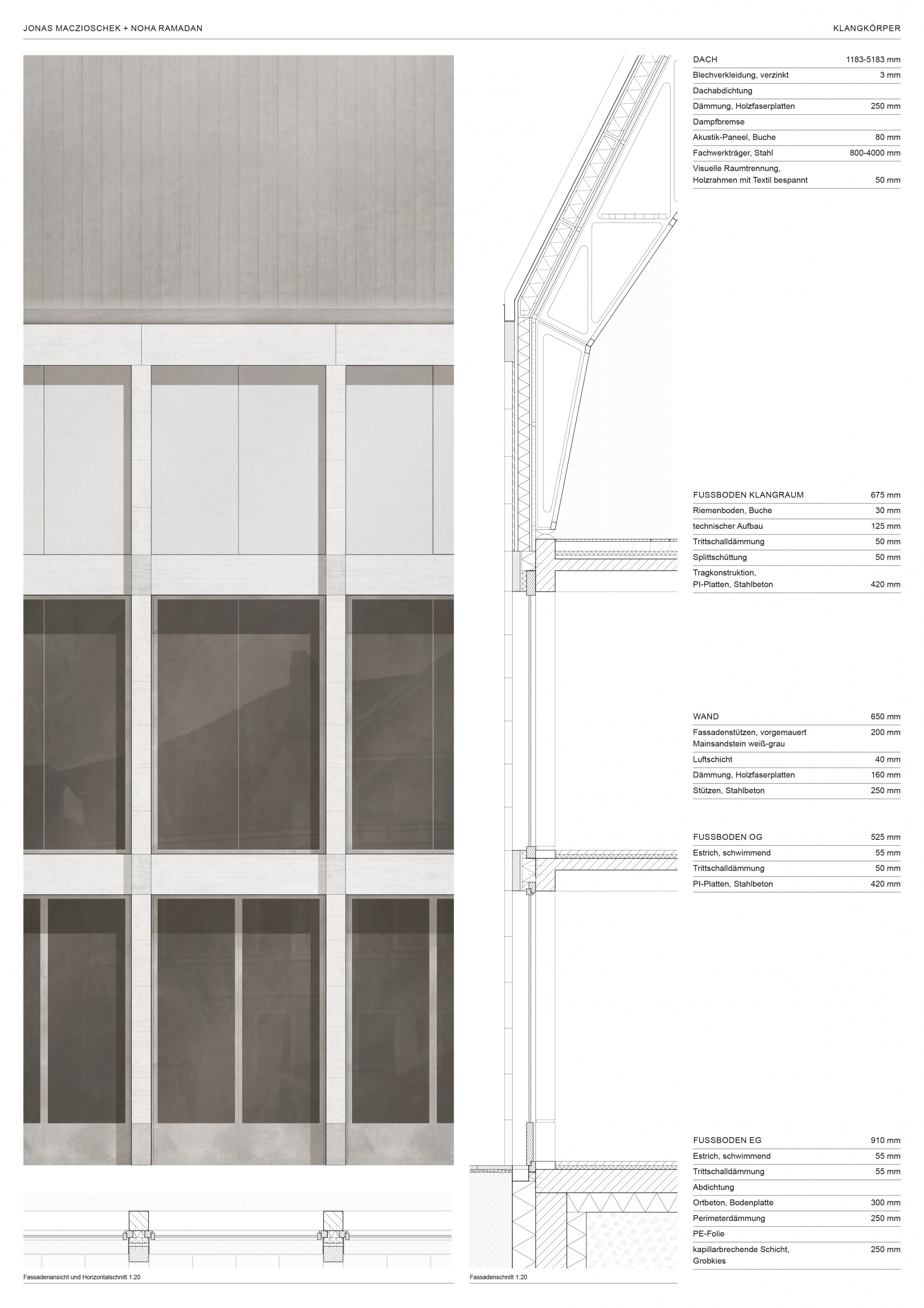

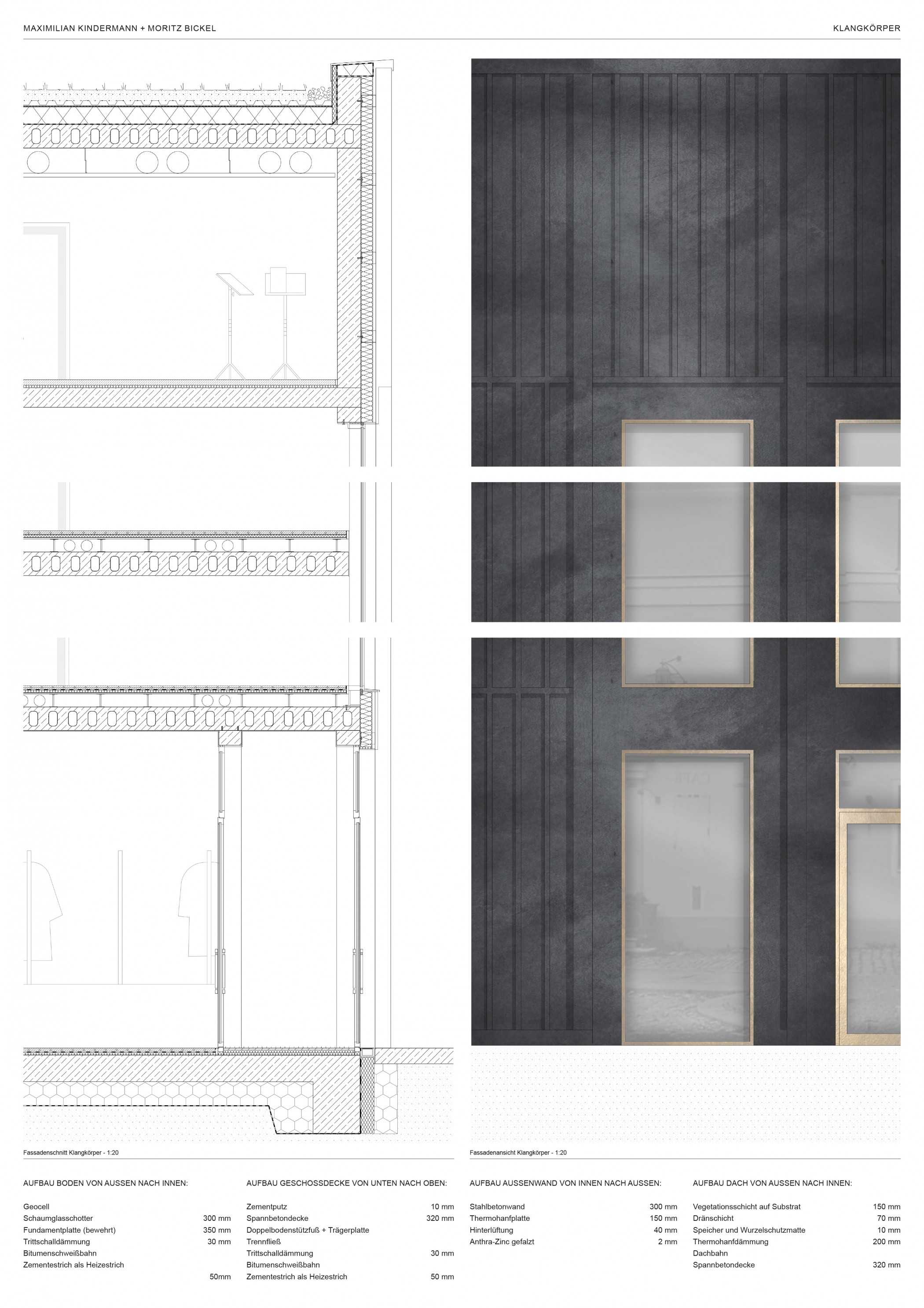

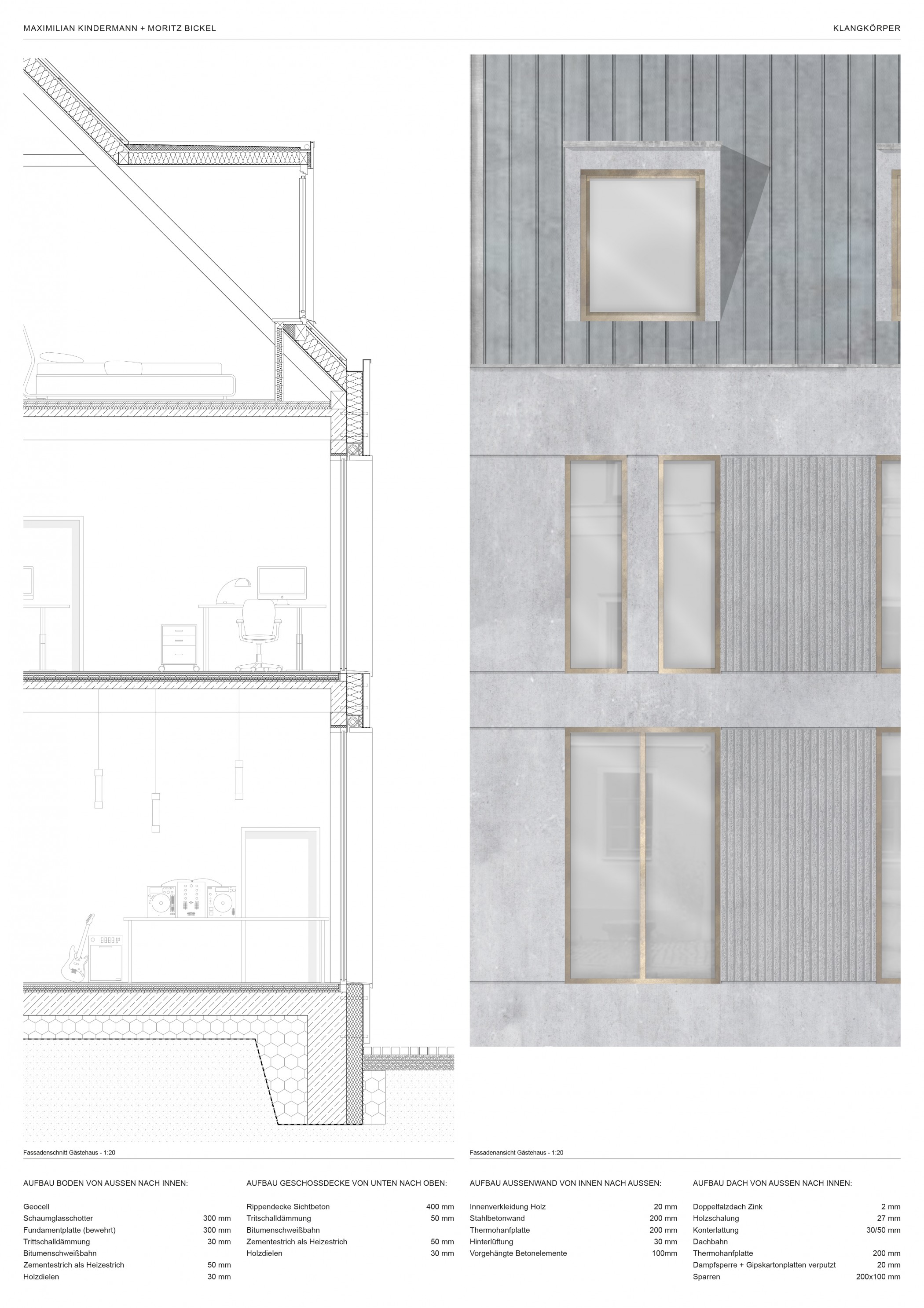

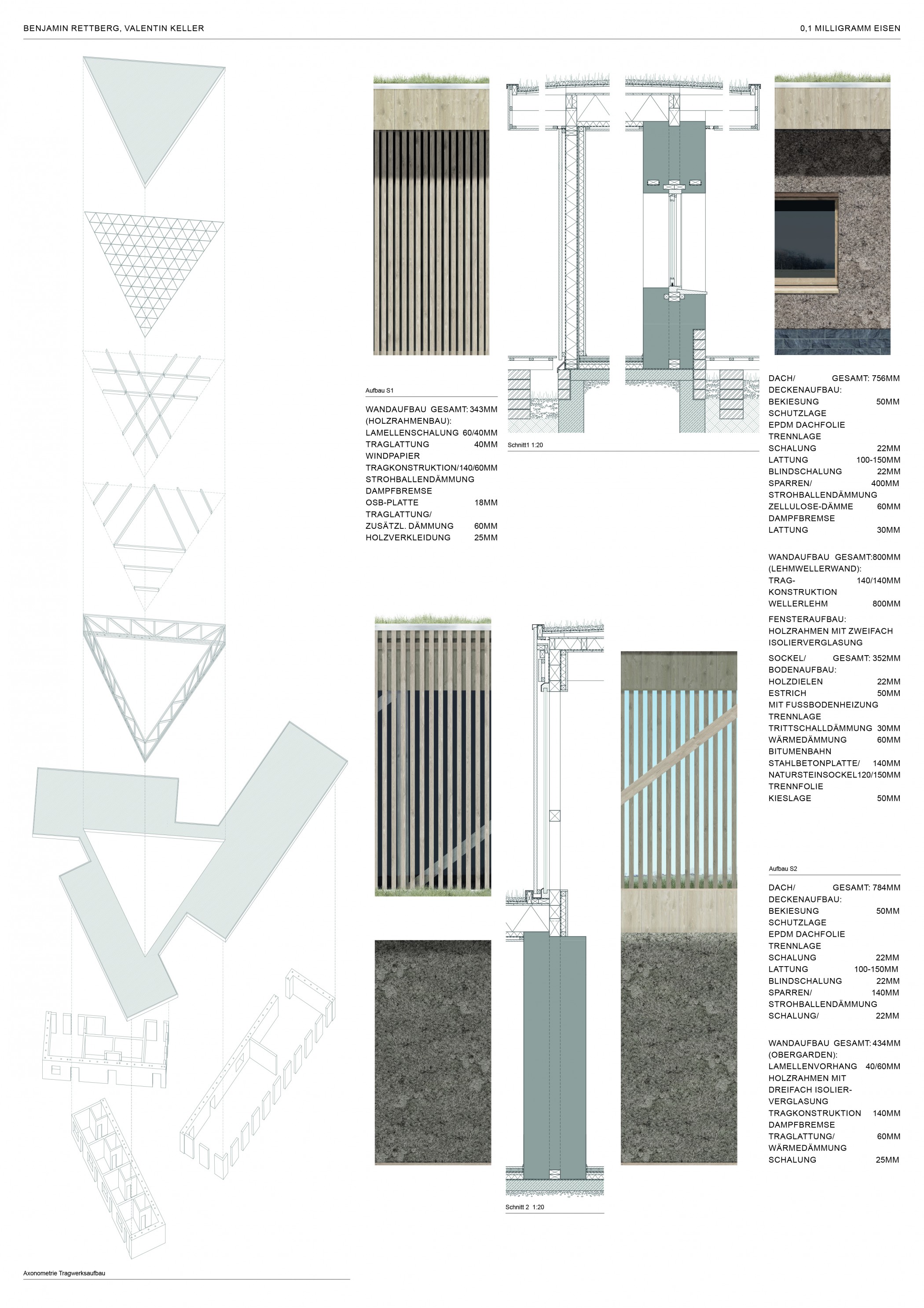

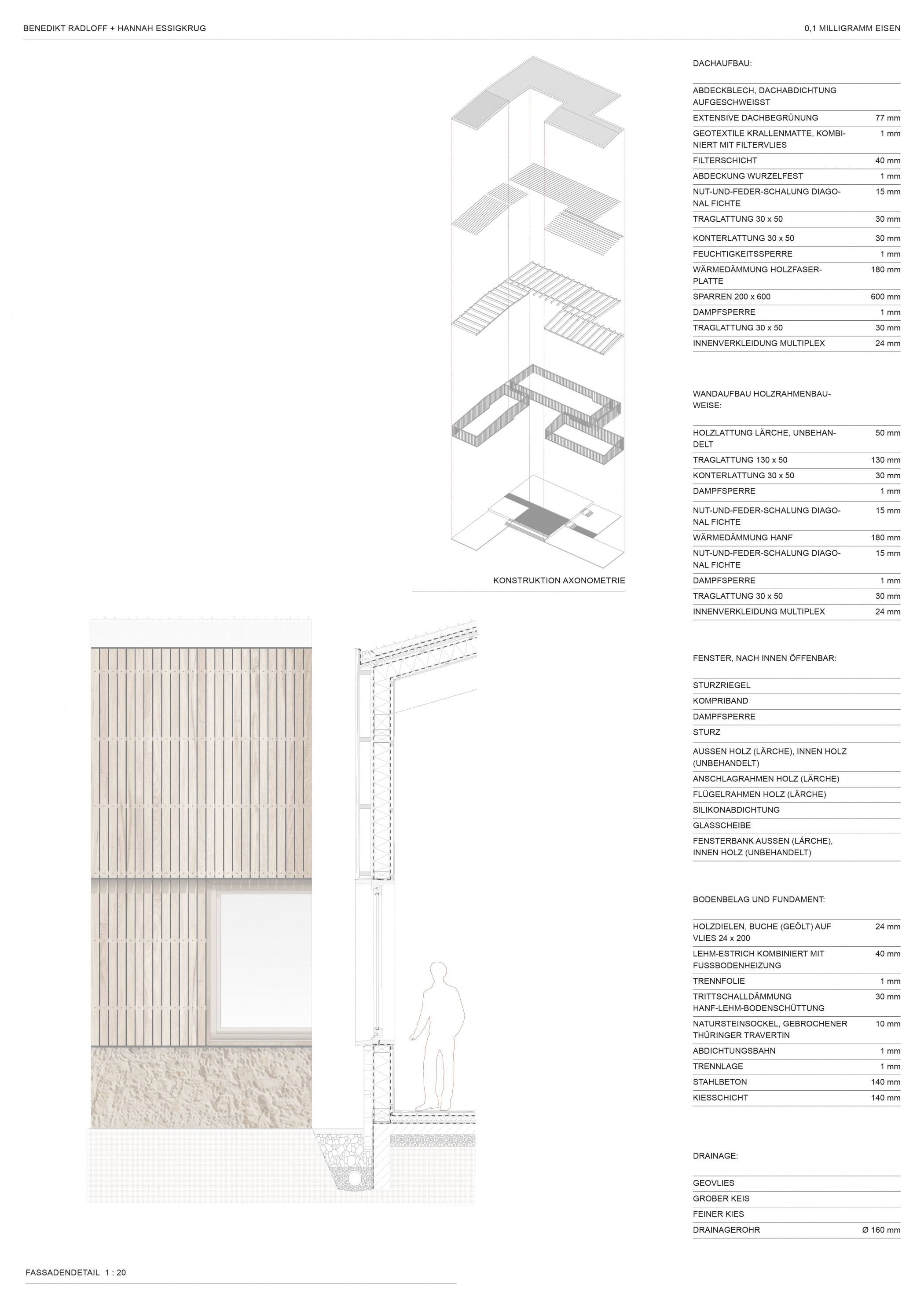

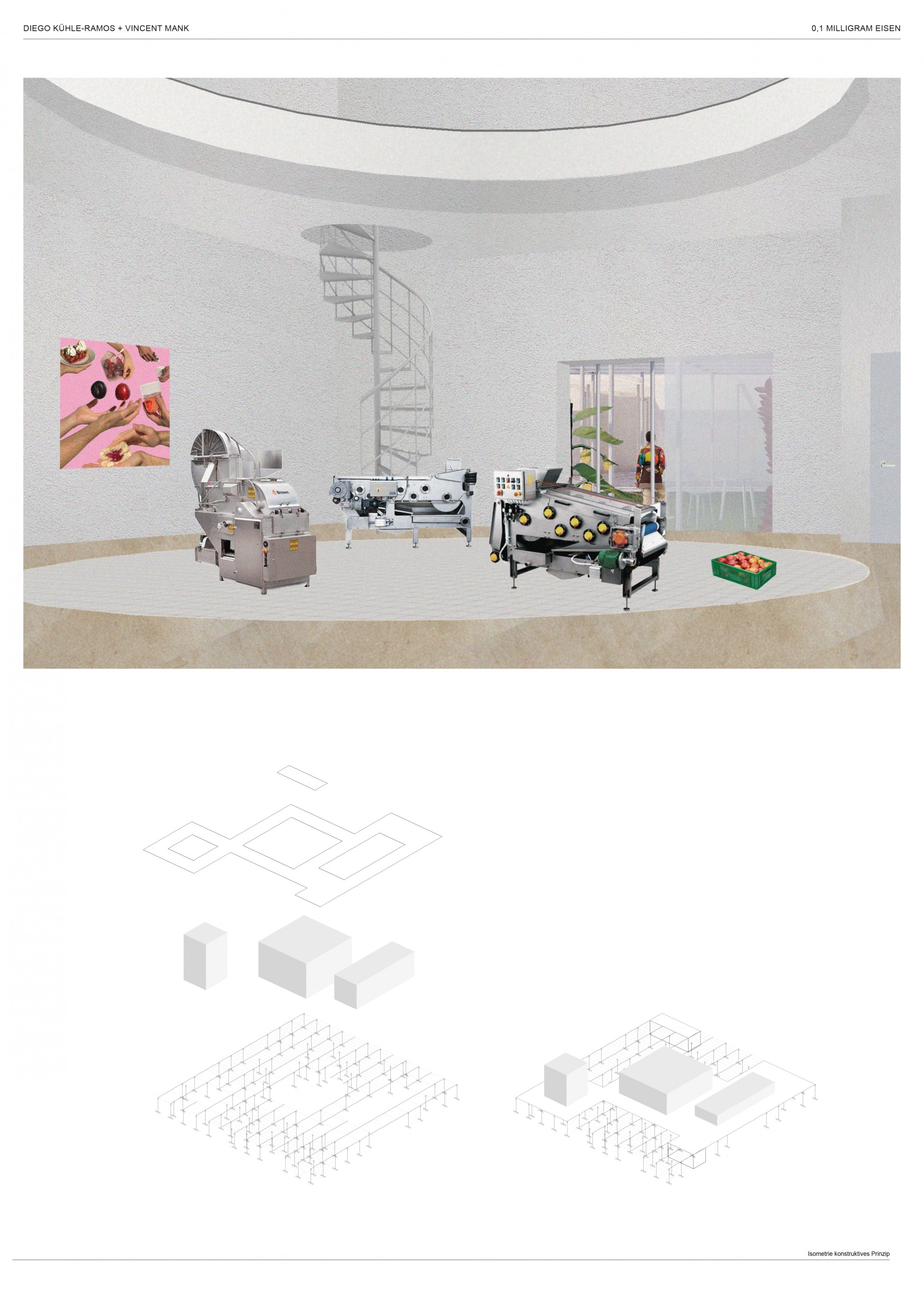

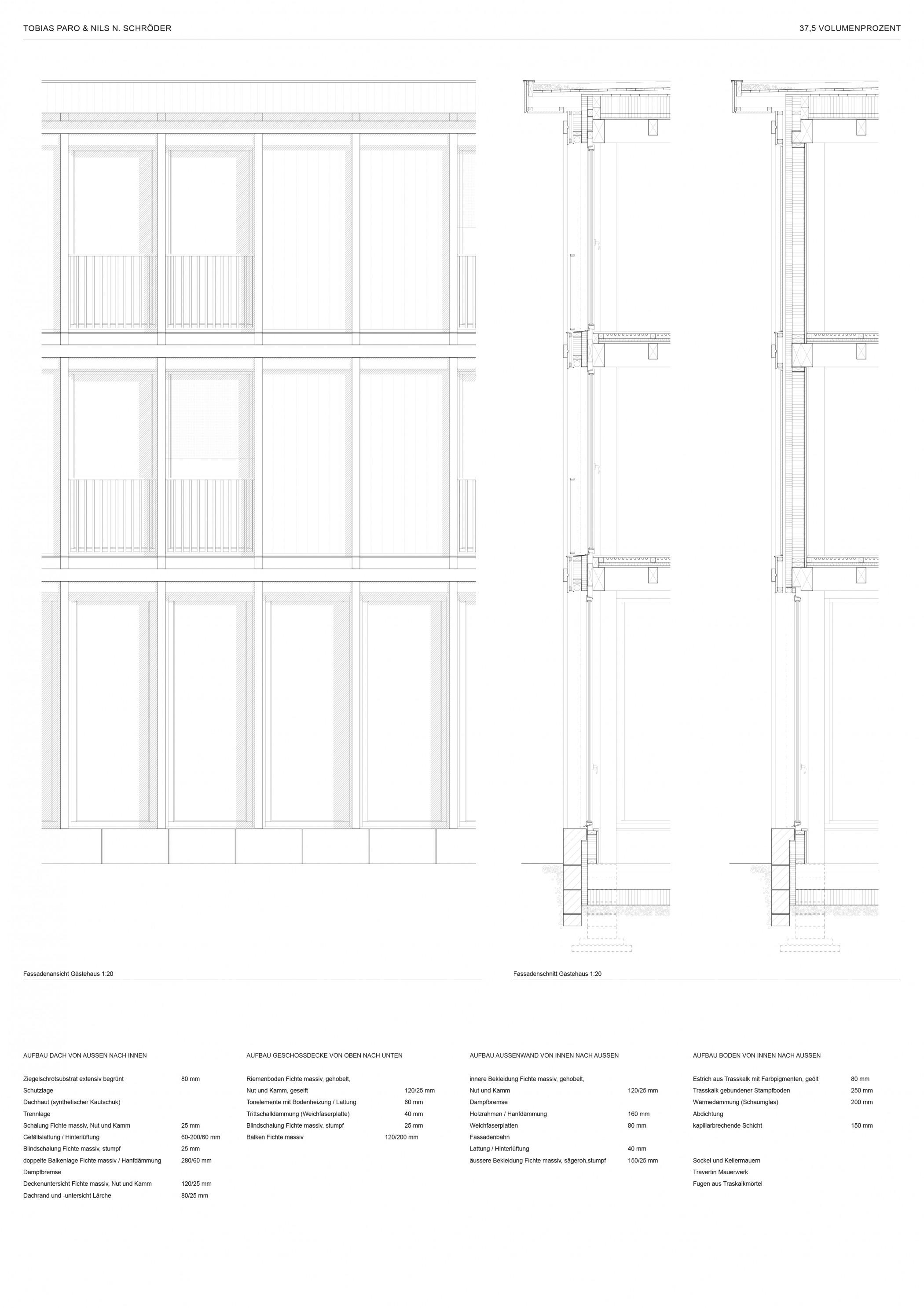

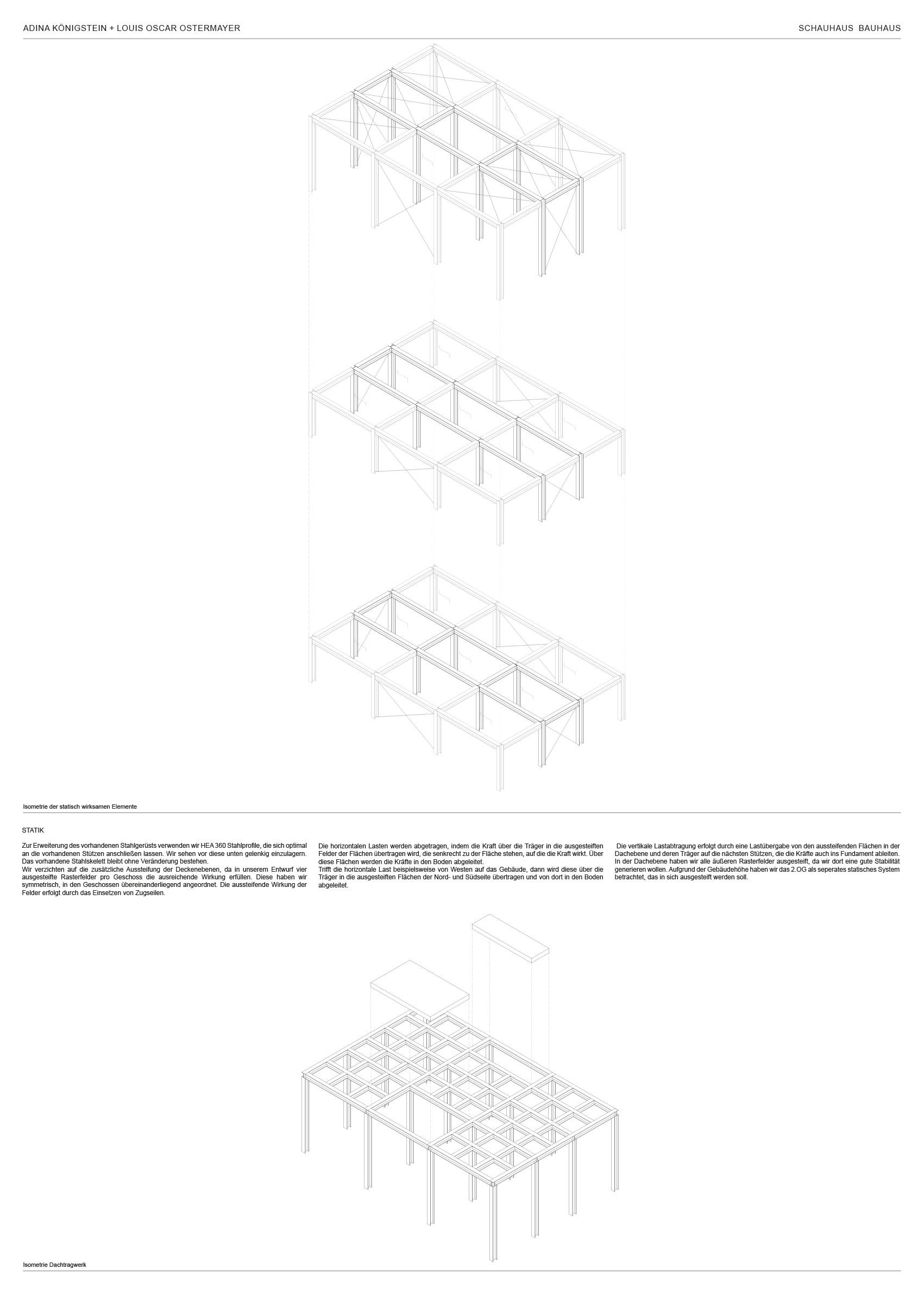

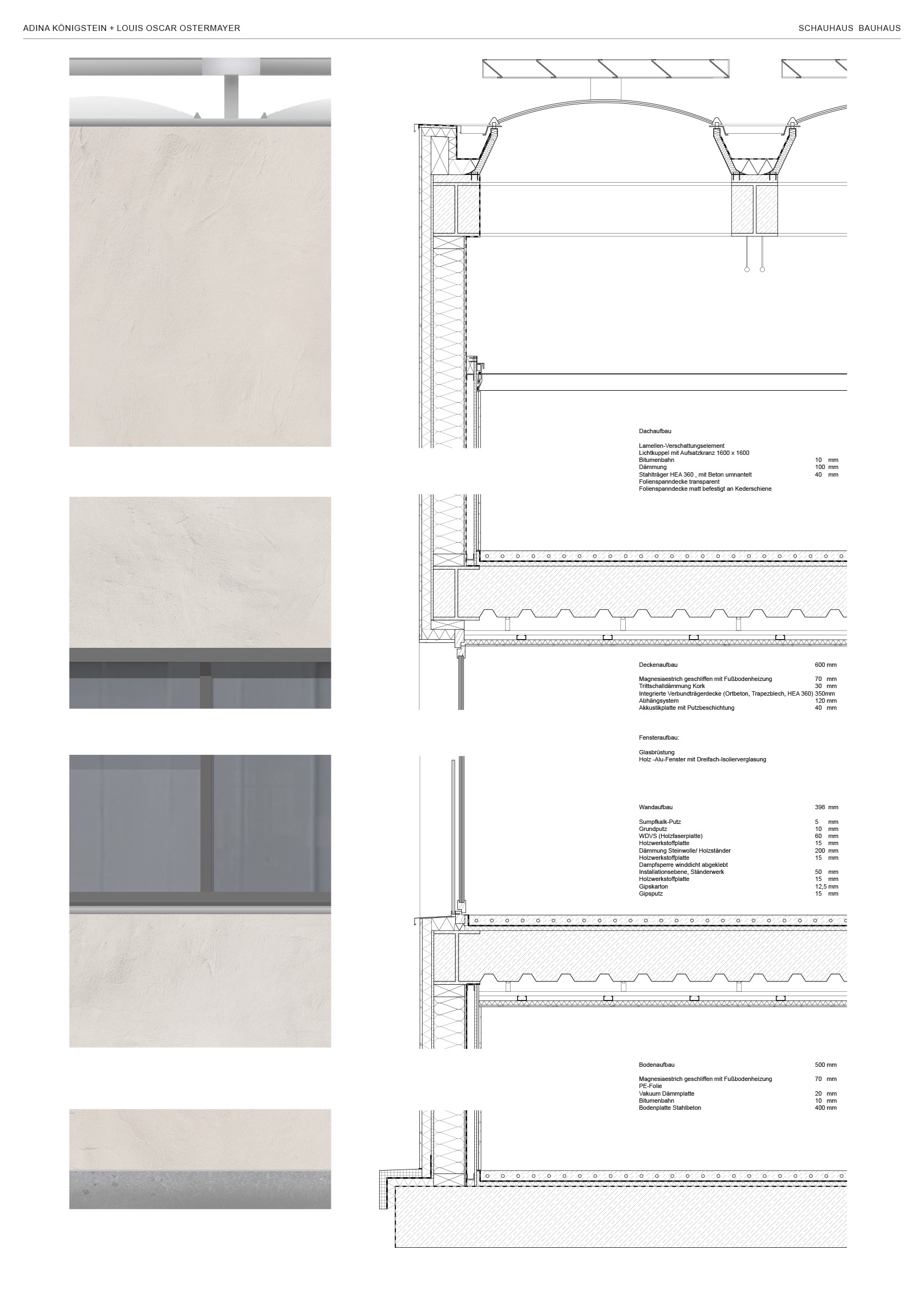

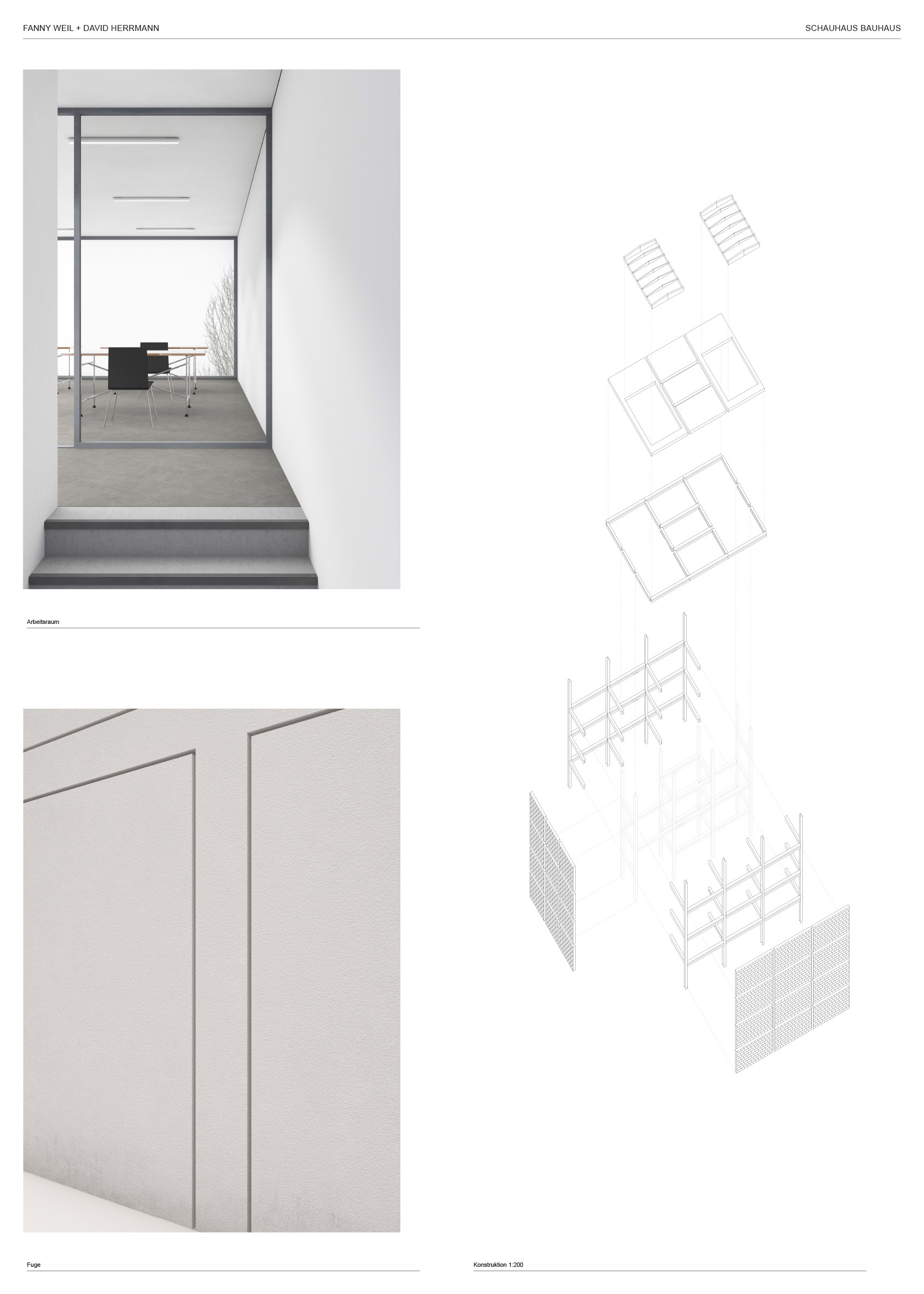

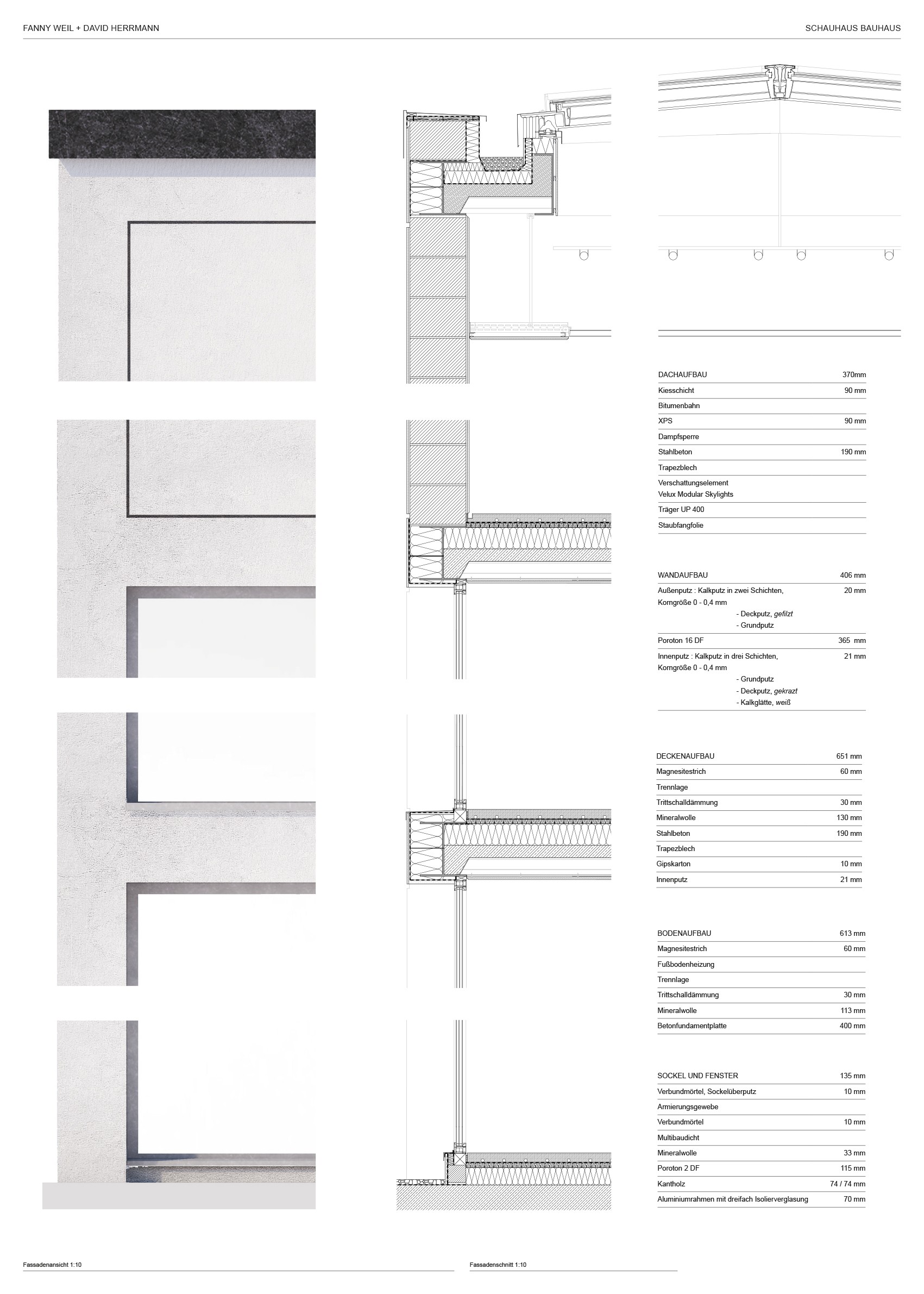

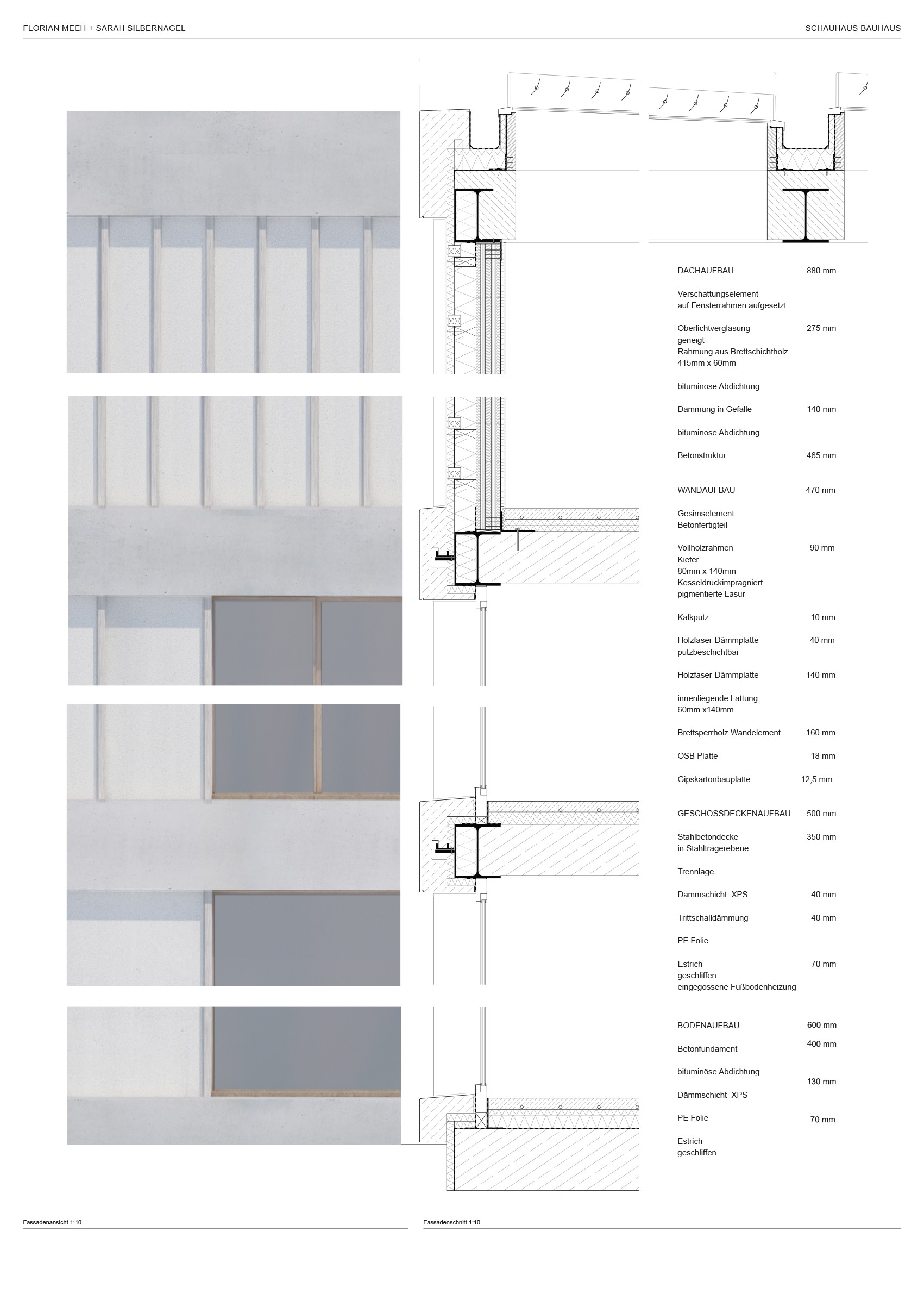

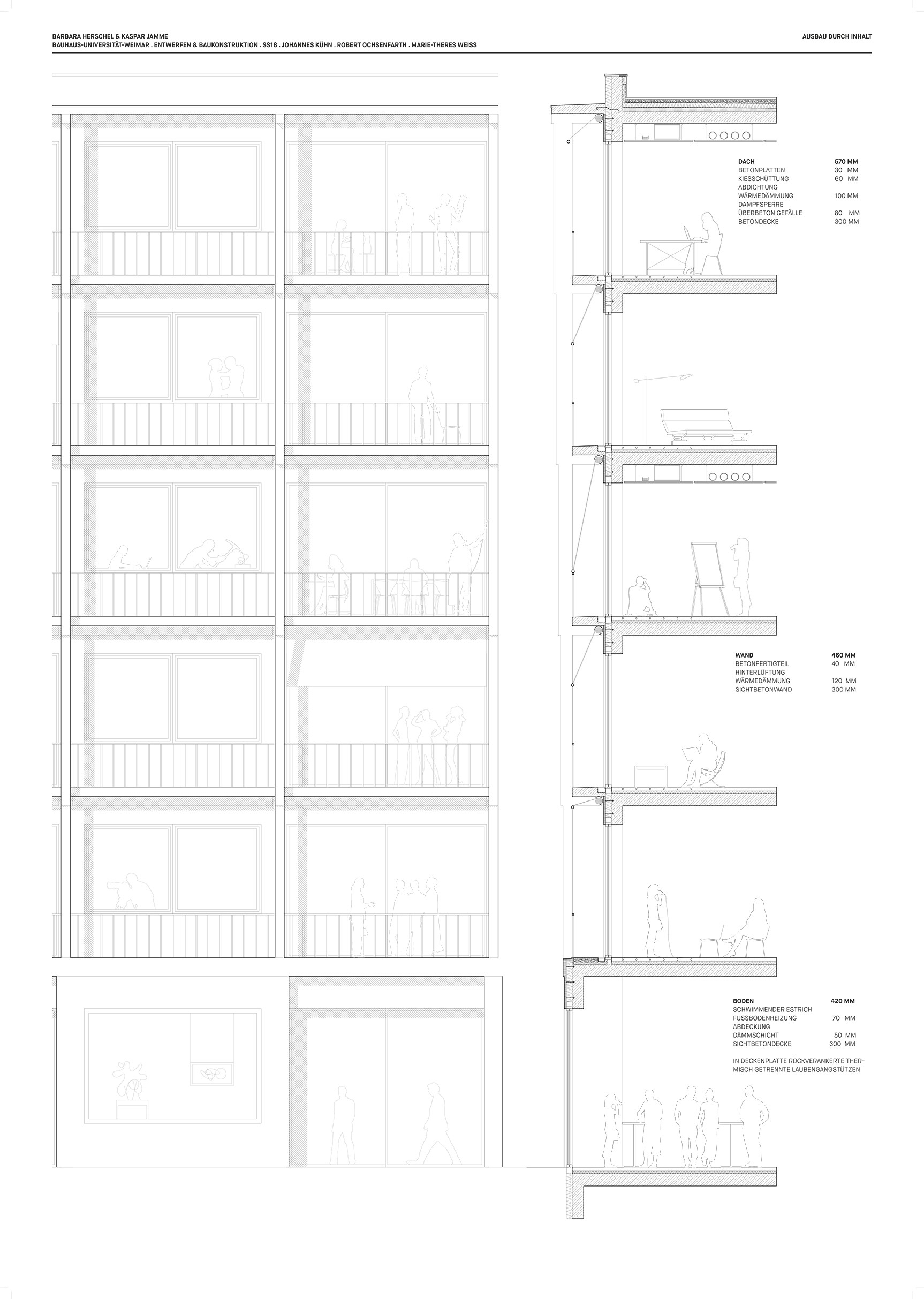

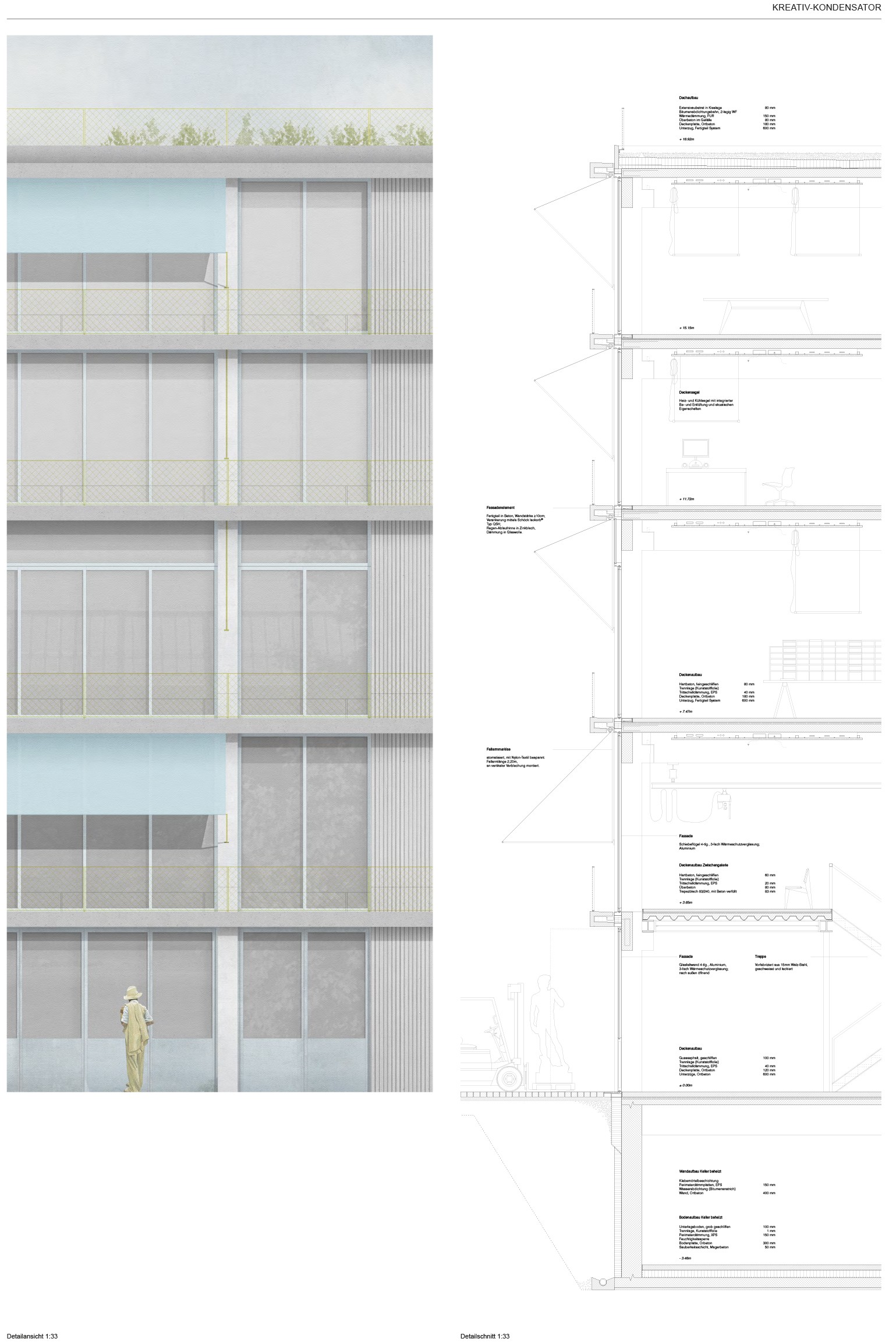

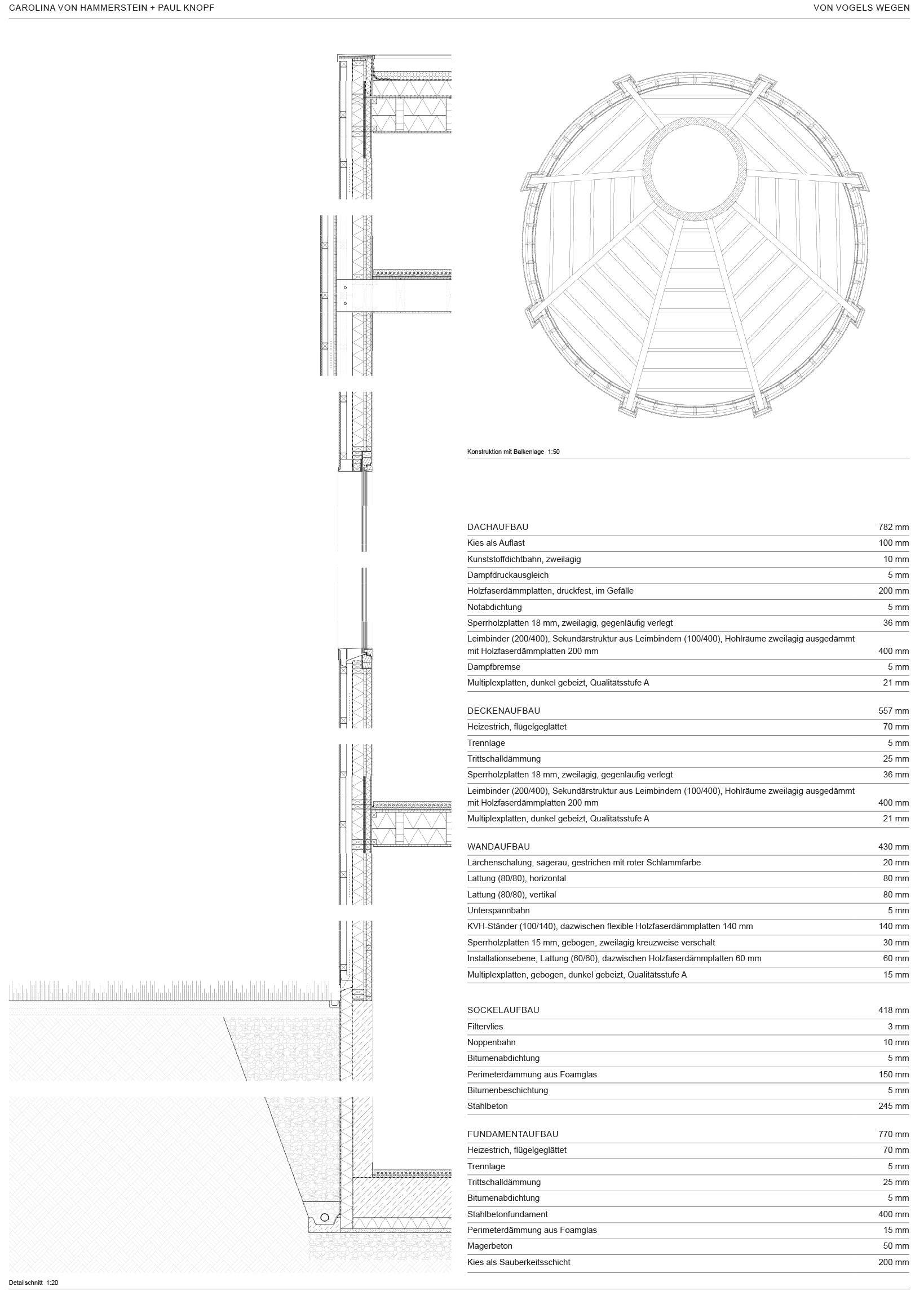

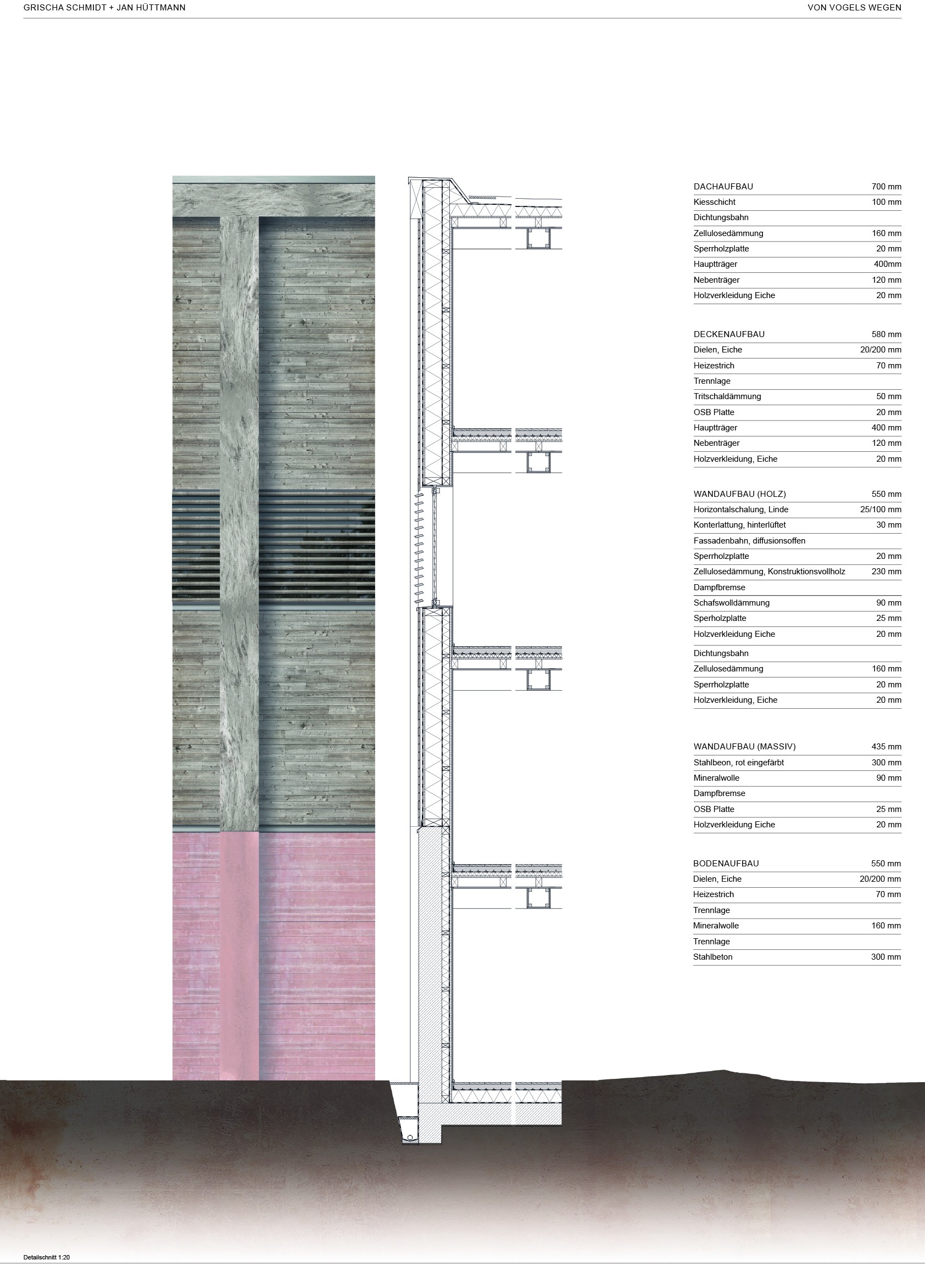

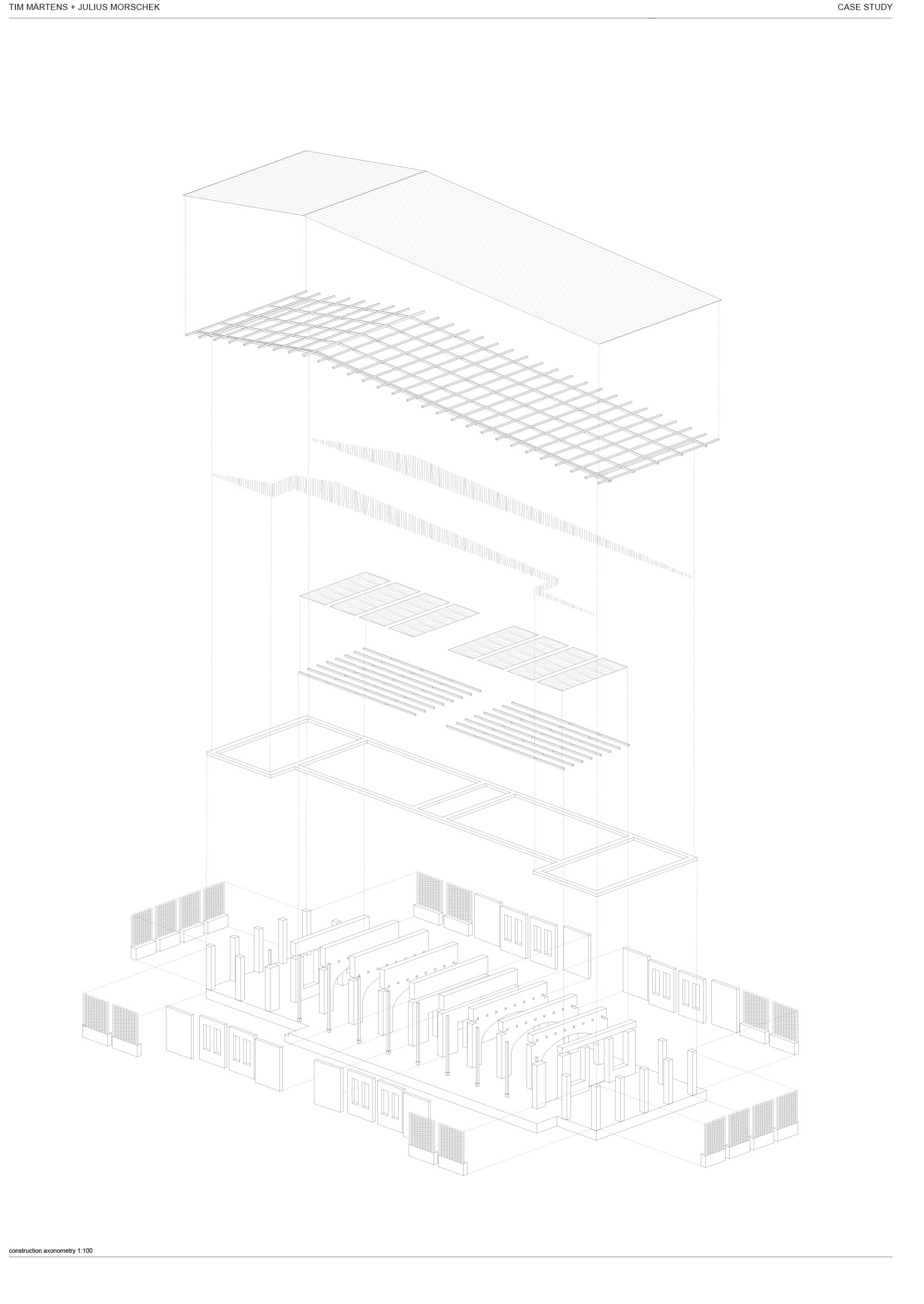

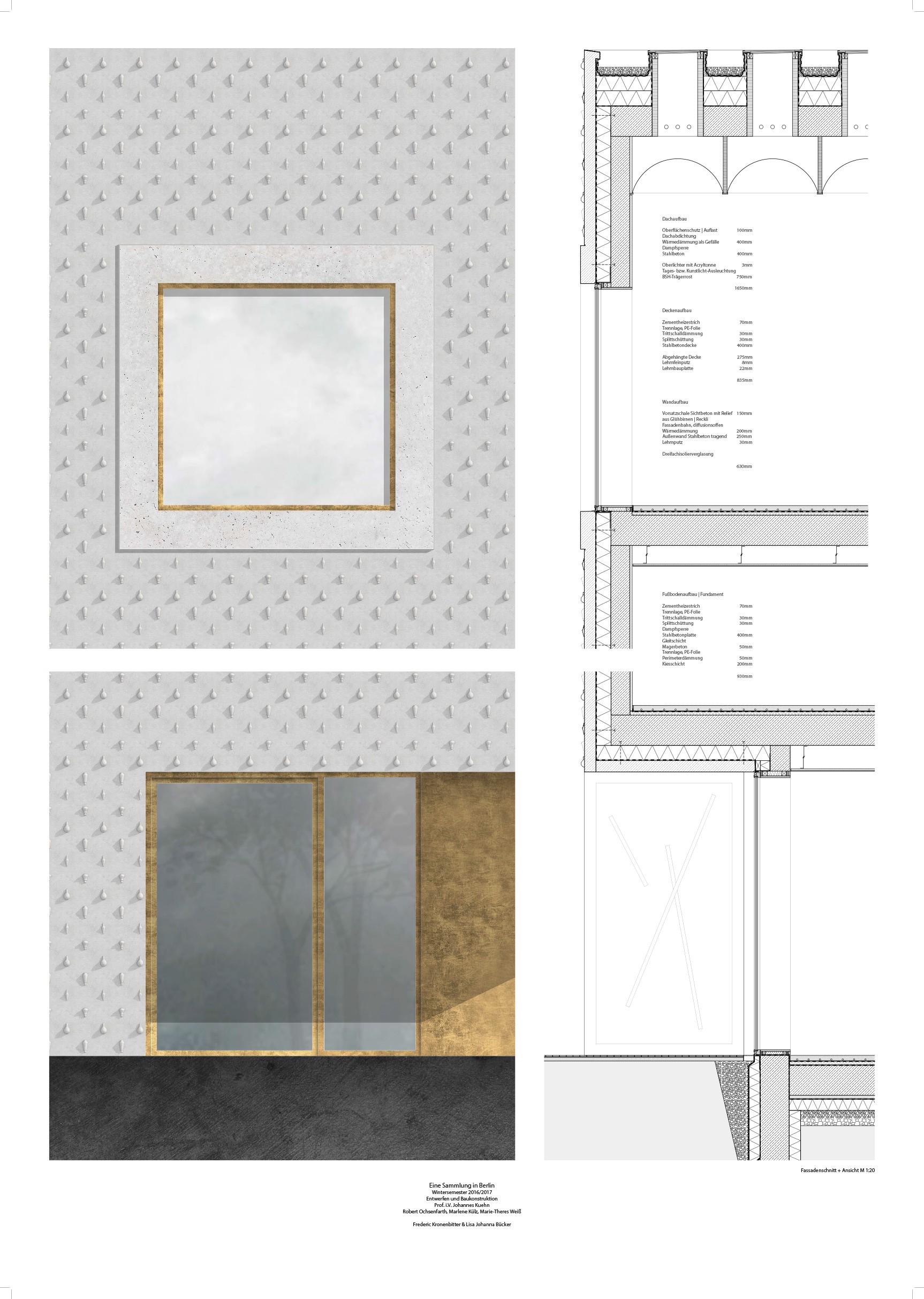

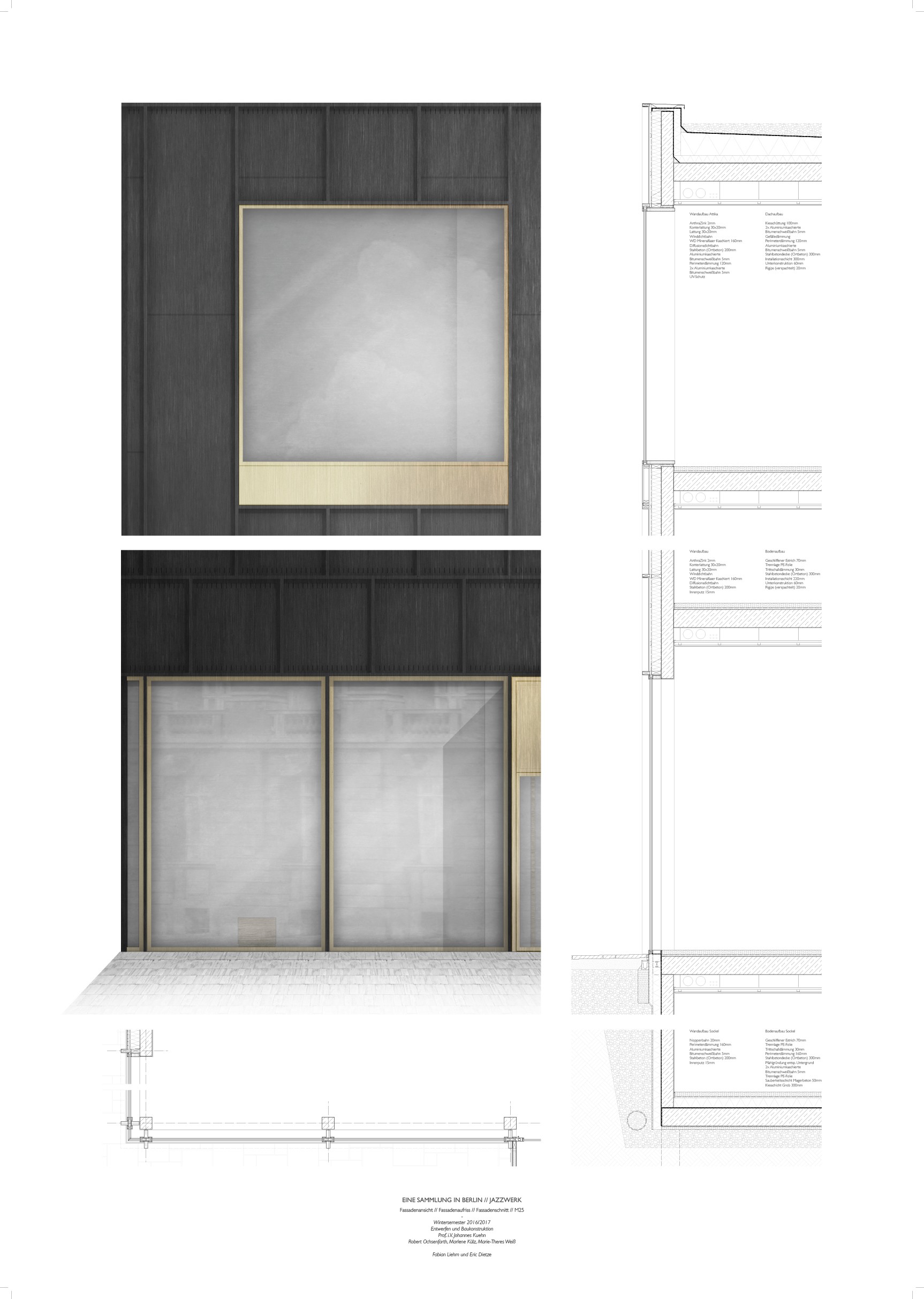

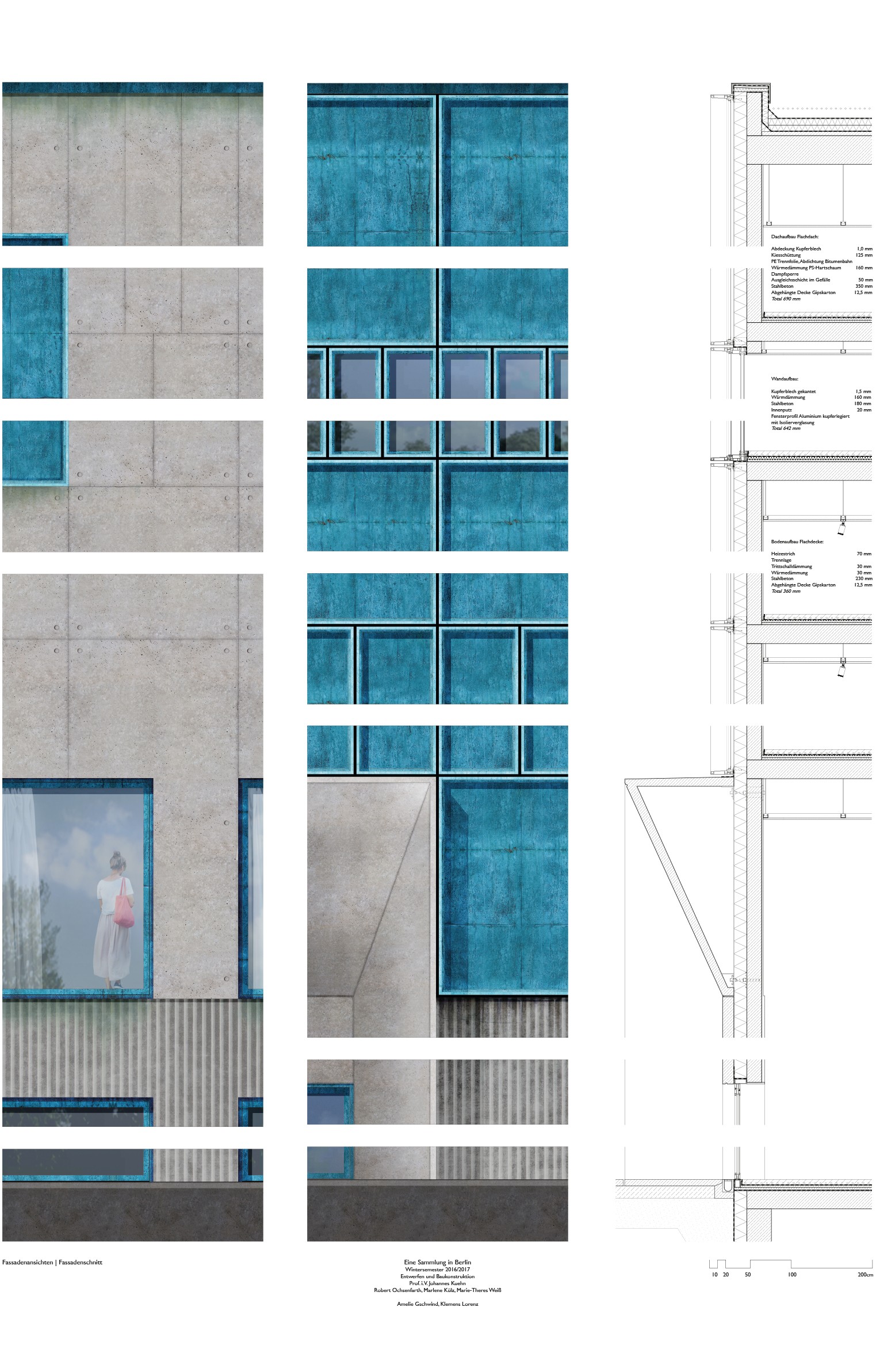

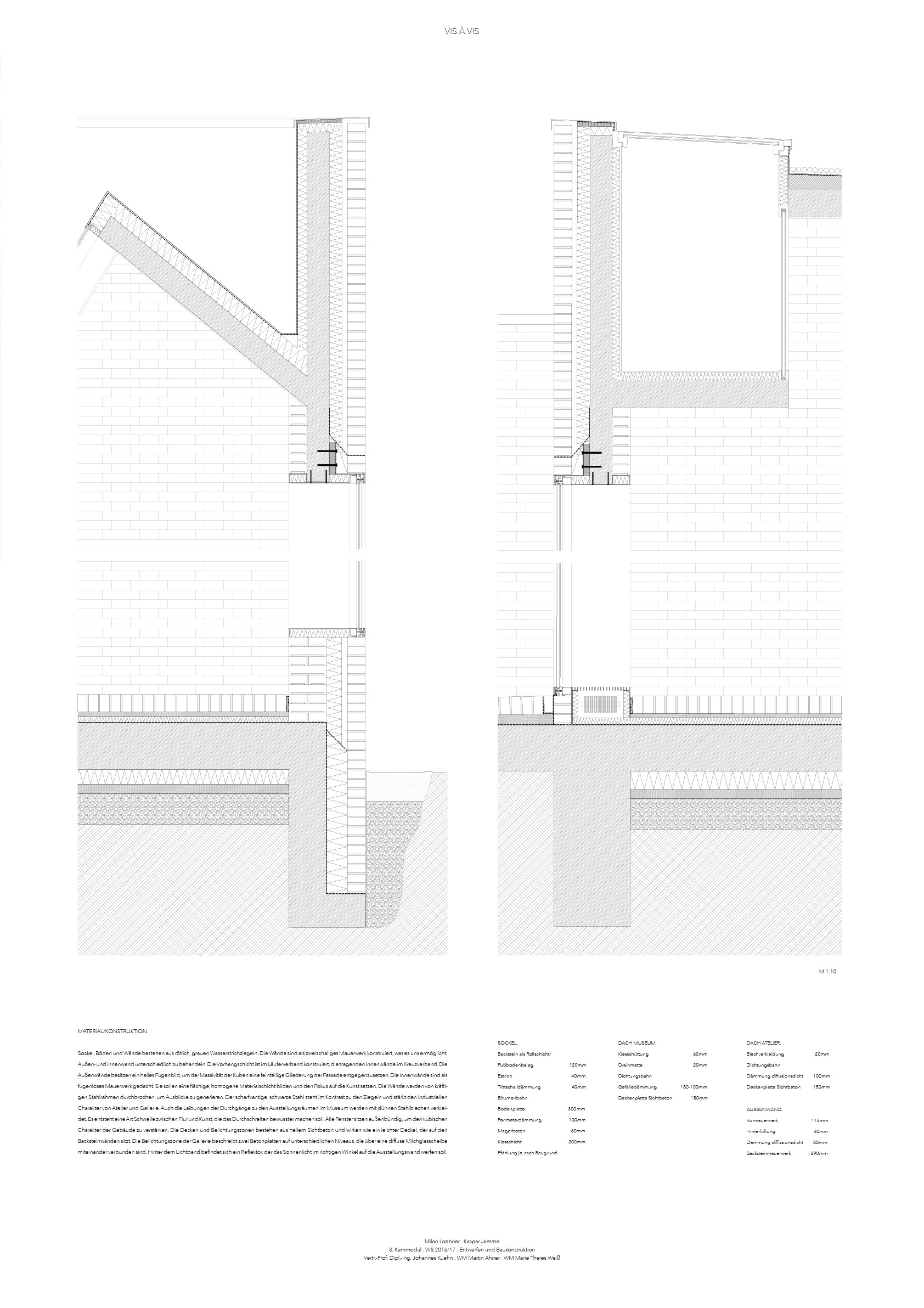

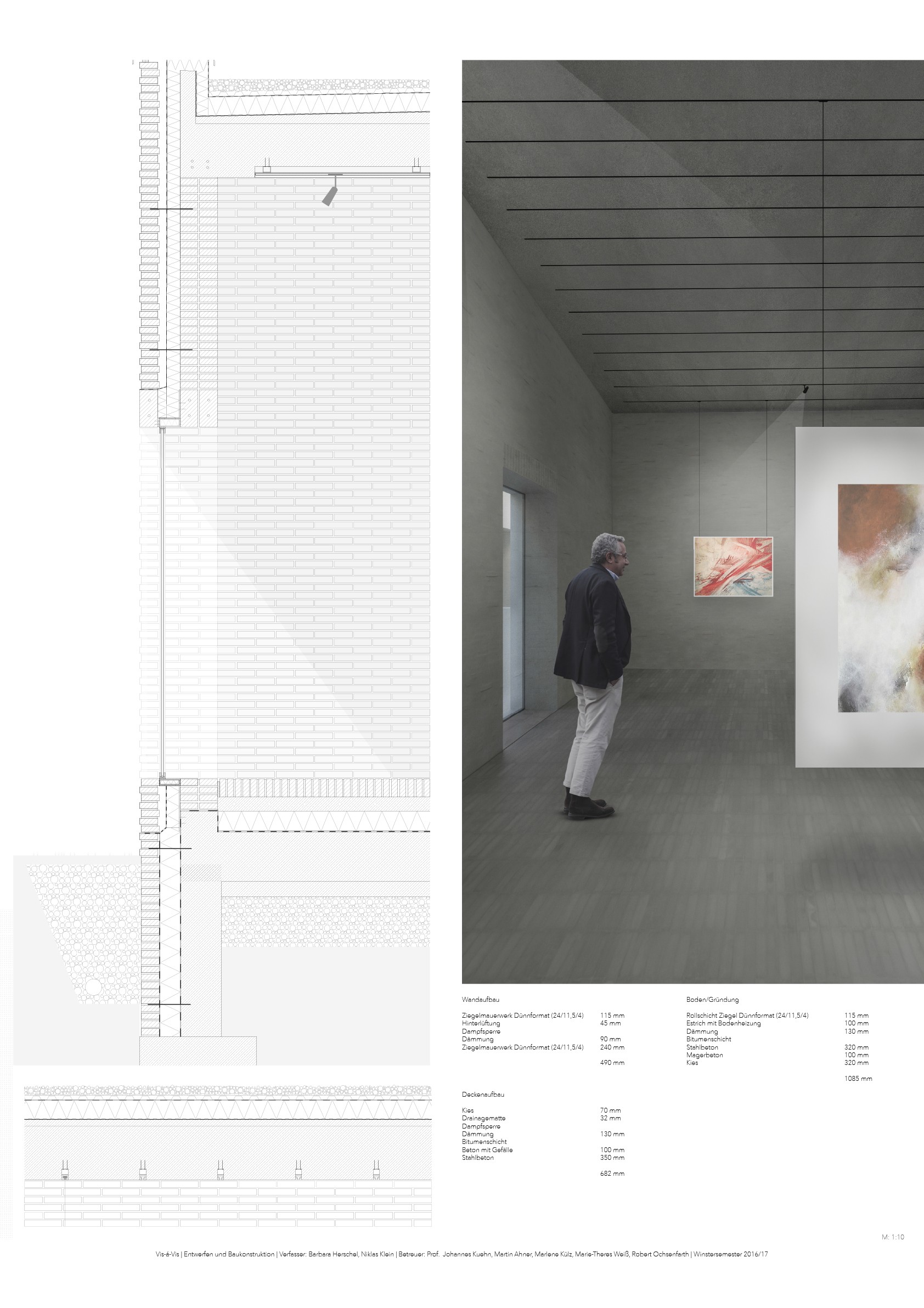

Darüber hinaus stehen wir vor der Herausforderung, eine architektonisch durchdachte Materialauswahl zu treffen und die sortenreine Trennung der Materialien am Ende des Lebenszyklus des Gebäudes zu planen. Wir fragen uns: Wie können wir sicherstellen, dass das Gebäude an einem anderen Ort neu aufgebaut und wiederverwendet werden kann, und welche Auswirkungen hat dies auf sein Erscheinungsbild?

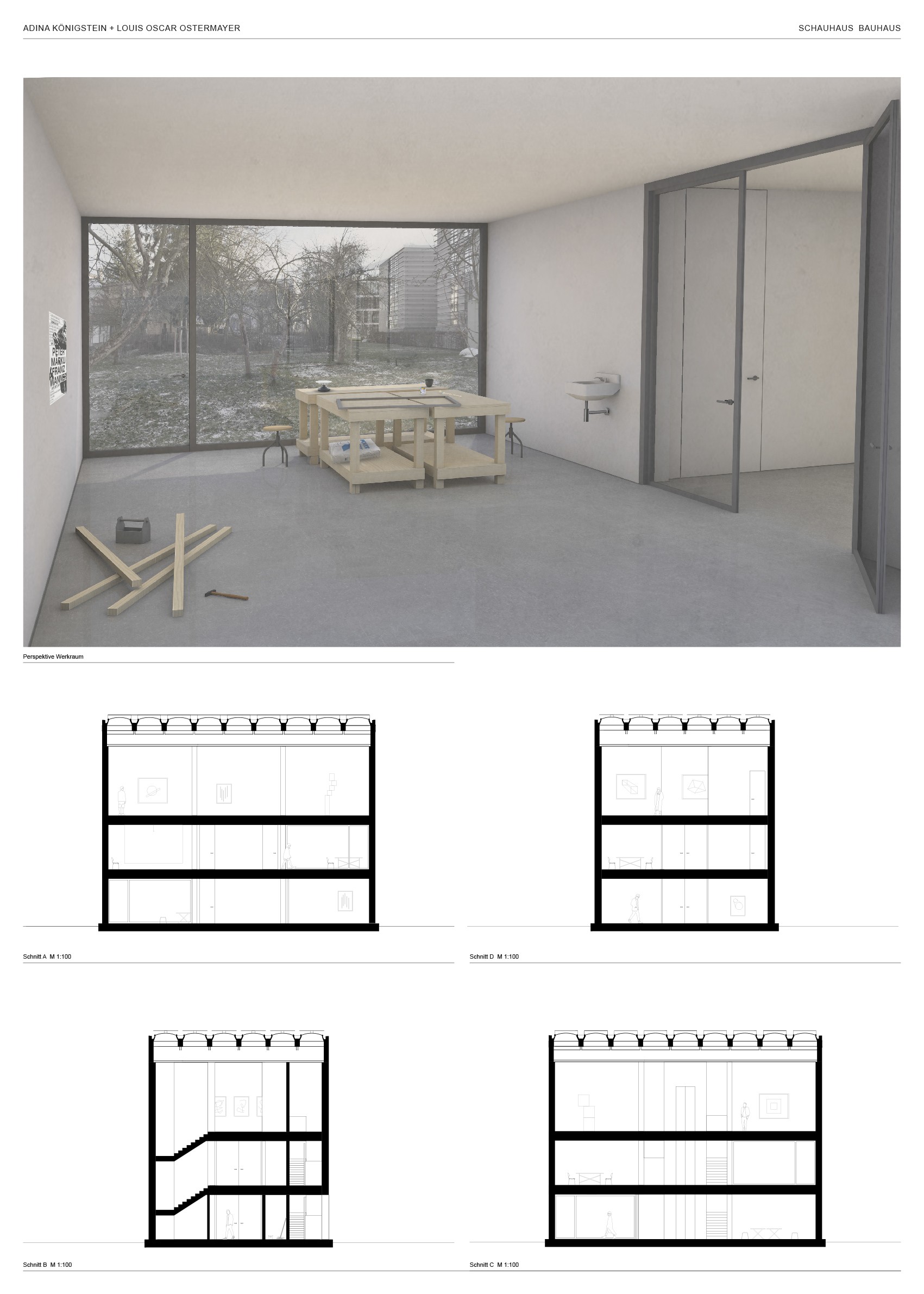

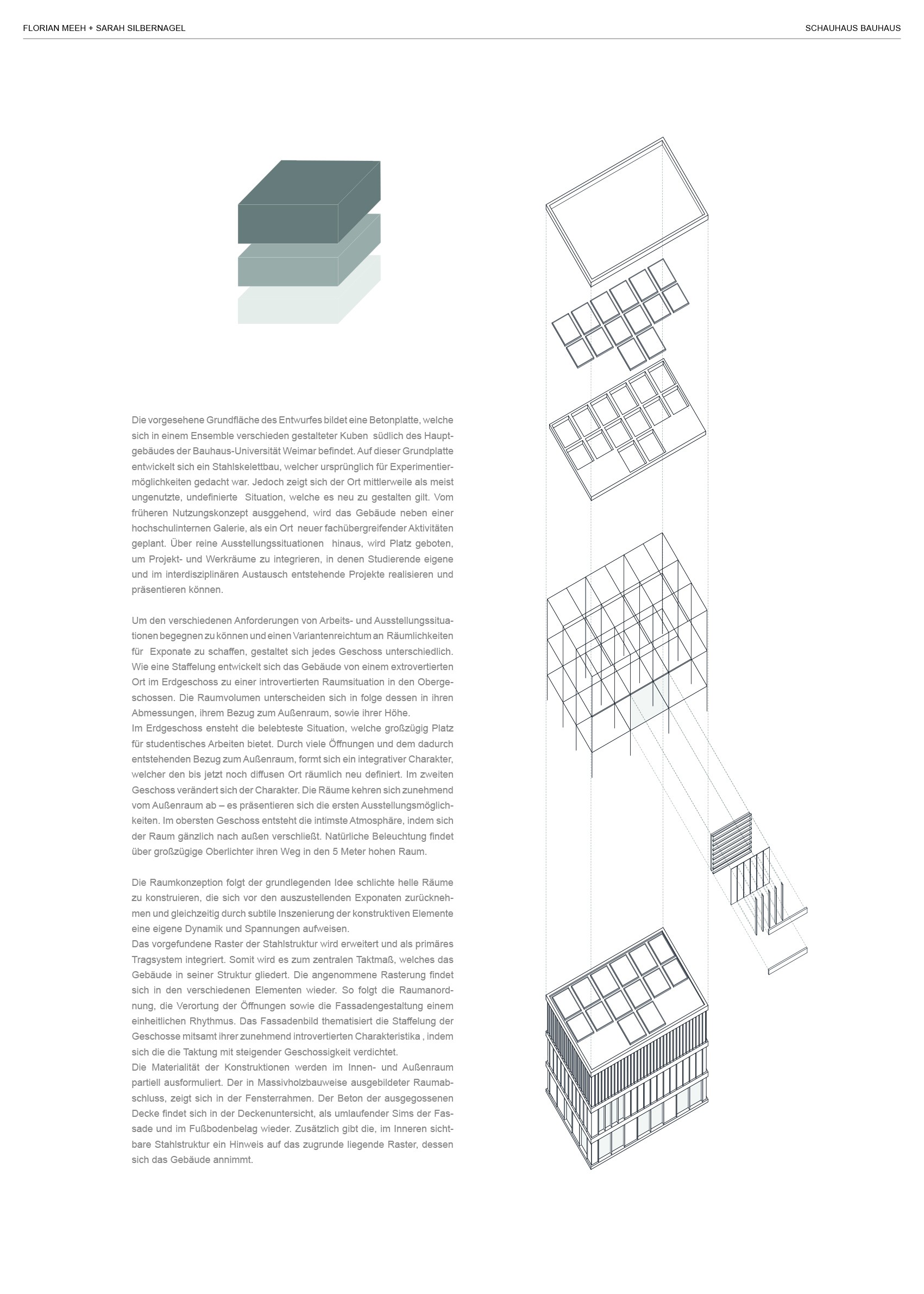

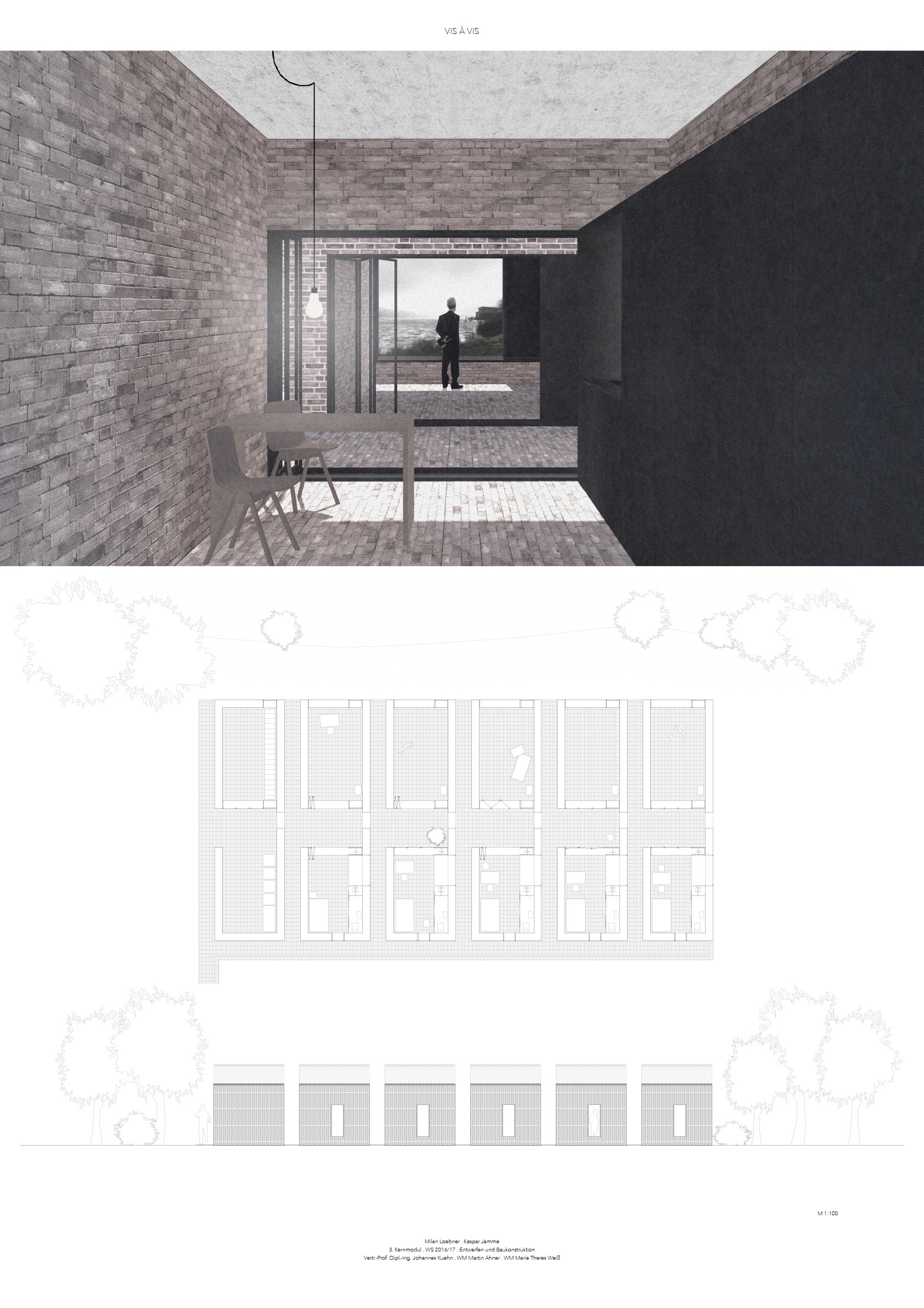

Gleichzeitig erkunden wir die Möglichkeiten, Räume mit konstruktiven und architektonischen Mitteln zu charakterisieren und zu gestalten. Wir werden die Raumwirkung und -atmosphäre mithilfe großer Modelle und räumlicher Darstellungen untersuchen und uns so Arbeitswerkzeuge schaffen, mit denen wir unseren Entwurf fortlaufend überprüfen und verbessern können.

Durch diesen reflektierenden Entwurfsprozess werden wir nicht nur innovative Architekturen entwickeln, sondern auch lernen, die Entwurfsaufgabe so zu gliedern, dass es uns gelingt, zu spezifischen und komplexen Lösungen zu gelangen. Wir stellen uns den Herausforderungen unserer Zeit und schaffen Räume, die nicht nur funktional sind, sondern auch unserem Anspruch an nachhaltiges Bauen und kulturellen Ausdruck gerecht werden.