No edit summary |

No edit summary |

||

| (89 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||

| Line 1: | Line 1: | ||

== | ==Beschreibung== | ||

[[Image:Raum_im_Dialog_pre2.jpg|right|thumb|250px|Raum im Dialog]] | |||

Die Installation Raum im Dialog von Matthias Breuer untersucht die Einflüsse auf die Kommunikation durch den sie umgebenden Raum. Geschieht Kommunikation in einem offenen Raum, der also nicht ausschließlich für Sender und Empfänger zugänglich ist, werden Nachrichten unweigerlich durch äußere Einflüsse verändert, ähnlich dem "Stille Post"-Prinzip. Den Empfänger erreicht die ursprüngliche Nachricht in veränderter Form. Diese Veränderungen zeigen ein zeitliches und räumliches Abbild der Eigenschaften des Raumes, durch den die Nachricht gewandert ist. Je größer der Einfluss der Raumstruktur auf die Nachricht ist, desto mehr wird sie selbst zu einem Abbild des Raumes bzw. der Raum wird ihr Inhalt. Der ursprüngliche Informationsgehalt wird zwar verringert oder sogar zerstört, dafür werden neue Informationen hinzugefügt. Handelt es sich nicht nur um eine einfache Sender-Empfänger-Kommunikation, sondern um einen komplexen Dialog, führt der Raum eine fortwährende Konversation mit sich selbst. | |||

==Aufbau== | |||

Die Installation besteht aus zwei sich gegenüberstehenden Einheiten. Beide Einheiten setzen sich jeweils zusammen aus einem Podest mit Bildschirm, einem Mikrofon, einem Lautsprecher und einem Computer, an dem die Technik angeschlossen ist. Zu Beginn wird eine der Einheiten ausgewählt, die zuerst die Rolle des Senders übernimmt. Die andere Einheit übernimmt die Rolle des Empfängers. Ist eine Übertragung komplett erfolgt, tauschen die beiden Einheiten ihre Rollen. | |||

==Prinzip== | |||

In der Installation kommunizieren beide Einheiten durch Töne miteinander. Die Töne sind die auditive Umsetzung eines Bildes, das die eigentliche Nachricht darstellt. Ihre Abfolge erzeugt eine spezifische Melodie, die durch die Farben des Bildes entsteht. Die Töne transportieren diese Nachricht in ein System, das für den Besucher erlebbar und beeinflussbar ist. Jede Beeinflussung der Raumstruktur bewirkt eine Veränderung der Melodie, des daraus resultierenden Bildes und somit auch der ursprünglichen Nachricht. | |||

==Funktionsweise== | ==Funktionsweise== | ||

Die Grundlage der Übertragung bildet der "Bild-Ton-Wandler", eine Software, die auf dem Computer jeder Einheit läuft. Der "Bild-Ton-Wandler" wandelt in der Sender-Rolle ein Bild in Töne um und gibt diese über den Lautsprecher aus. In der Empfänger-Rolle nimmt er mit dem Mikrophon Umgebungsgeräusche auf und wandelt diese in ein Bild um. | |||

Die Übertragung der | |||

Der "Bild-Ton-Wandler" überträgt das Bild in einer Sequenz von einzelnen Tönen, die eindeutig einer Farbe entsprechen. Dazu zerlegt die Software das Bild in seine einzelnen Pixel und überträgt deren Farbe als Ton. Die Reihenfolge der Sequenz ist festgelegt und geht von links nach rechts und von oben nach unten. Der Empfang erfolgt analog. Jeder Ton wird einer Farbe zugeordnet und füllt damit ein anfangs leeres Bild wieder von links nach rechts und von oben nacht unten auf. Das empfangene Bild entspricht bei einer störungsfreien Umgebung dem Original. | |||

=== | |||

===Das Bild=== | |||

[[Image:Btw-pixels.png|thumb|'''fig.1''' Pixel in einem digitalen Bild]] | |||

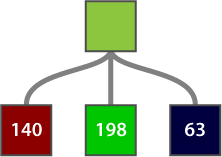

Digitale Bilder bestehen aus einer Reihe von einzelnen Pixeln ''(fig.1)''. Alle einzelnen Pixel lassen sich in ihre Primärfarben zerlegen. Für Computer sind das die Farben Rot, Grün und Blauviolett. Aus diesen drei Farben mischt der Computer additiv alle anderen Farben. Nimmt man das erste Pixel aus ''fig.1'' und zerlegt es in seine Bestandteile, entsteht das Diagramm ''fig.2''. | |||

[[Image:Btw-colours.png|thumb|'''fig.2''' Ein Pixel zerlegt in seine Primärfarben]] | |||

Die Farbe dieses Pixels besteht also aus einem Rotwert von 140, einem Grünwert von 198 und einem Blauwert von 63. Die Werte der Farben gehen in den meisten Computeranwendungen von 0 (kein Anteil dieser Farbe) bis 255 (maximaler Anteil dieser Farbe). Somit hat man für jede der drei Grundfarben 256 Möglichkeiten der Abstufung (siehe dazu auch [[Farbe]]). | |||

Diese drei Werte bilden die Grundlage der Übertragungsmethode des Bild-Ton-Wandlers. Jedes Pixel, das übertragen werden soll, wird zuerst in seine drei Grundfarben zerlegt. Die Werte dieser Grundfarben werden dann der Reihe nach bei rot beginnend übertragen. In unserem Beispiel wäre das die Sequenz '''140-198-63'''. Sind diese drei Werte übertragen, wird zum nächsten Pixel gegangen. Die Reihenfolge der einzelnen Pixel ist zeilenweise jeweils von links beginnend. Die Reihenfolge der Pixel aus Beispiel '''fig.1''' ist in '''fig.3''' dargestellt. | |||

[[Image:Btw-sequence.png|thumb|'''fig.3''' Reihenfolge in der die Pixel übertragen werden]] | |||

===Die Bildübertragung=== | |||

[[Image:Raum_im_Dialog_pre1.jpg|right|thumb|250px|Raum im Dialog]] | |||

Der Bild-Ton-Wandler überträgt Daten durch Töne. Dazu macht er sich das Prinzip des Mehrfrequenzwahlverfahrens zunutze, besser bekannt als 'Tonwahl'. Mit Hilfe der Tonwahl werden Eingaben am Telefon über das Telefonkabel übermittelt. Wählt man eine Telefonnummer, rechnet das Telefon diese in eine Tonsequenz um und überträgt sie. Zu hören ist dies bei alten und oftmals auch bei modernen Telefonen während des Wählvorgangs. | |||

Die Tonwahl basiert auf der Überlagerung zweier Sinustöne unterschiedlicher Frequenz. Für die Standardtastenbelegung eines Telefons wurde folgendes Schema festgelegt: | |||

{| style="text-align:center;" | |||

|+ MFV-Tastenbelegung | |||

|- | |||

| | |||

! 1209 Hz !! 1336 Hz !! 1477 Hz !! 1633 Hz | |||

|- | |||

! 697 Hz | |||

| 1 || 2 || 3 || A | |||

|- | |||

! 770 Hz | |||

| 4 || 5 || 6 || B | |||

|- | |||

! 852 Hz | |||

| 7 || 8 || 9 || C | |||

|- | |||

! 941 Hz | |||

| * || 0 || # || D | |||

|} | |||

Will man zum Beispiel die Taste 1 übertragen, so überlagert man einen Sinuston der Frequenz 1209Hz mit einem Sinuston der Frequenz 697Hz. Im Empfänger wird mit Hilfe eines geeigneten Algorithmus wie z.B. dem Goertzel-Algorithmus eine Frequenzanalyse des Tons durchgeführt. Das ermittelte Frequenzpaar kann durch obige Tabelle immer eindeutig einem Symbol zugeordnet werden. | |||

Da die Datenmenge eines Bildes ungemein größer ist als es die Tasten auf dem Telefon zulassen würden, überträgt der Bild-Ton-Wandler nicht die Überlagerung zweier Frequenzen sondern die Überlagerung von vier Frequenzen, was eine viel größere Fülle von Symbolen zulässt. | |||

Für das Tonwahlverfahren wurden die Frequenzen so gewählt, dass ihre Überlagerungen möglichst dissonant klingen. Man kann so ausschliessen, dass diese Frequenzkombinationen in der Nähe eines Telefons vorkommen. Im Falle des Bild-Ton-Wandlers werden diese Frequenzen aber frei gewählt, und schaffen so ein Tonsystem mit eigenen Harmonien. | |||

==Literatur== | ==Literatur== | ||

==Links== | ==Links== | ||

* [http:// | * [http://www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm Notenamen und Frequenzen] | ||

* [http://de.wikipedia.org/wiki/Tonwahl Tonwahl] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Tonwahl Tonwahl] | ||

* [http://de.wikipedia.org/wiki/Modulation_%28Technik%29 Modulation] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Modulation_%28Technik%29 Modulation] | ||

* [http://de.wikipedia.org/wiki/Goertzel-Algorithmus Goertzel Aglorithmus] | |||

* [http://www.embedded.com/story/OEG20020819S0057 The Gortzel Algorithm auf embedded.com] | |||

* [http://de.wikipedia.org/wiki/Fax Fax] | |||

* [http://de.wikipedia.org/wiki/Slow_Scan_Television Slow Scan Television] | |||

* [http://www.equasys.de/colorformat.html Farbformate] | |||

[[Category:Matthias Breuer]] | [[Category:Matthias Breuer]] | ||

[[Category:Dokumentation]] | |||

Latest revision as of 19:17, 29 July 2010

Beschreibung

Die Installation Raum im Dialog von Matthias Breuer untersucht die Einflüsse auf die Kommunikation durch den sie umgebenden Raum. Geschieht Kommunikation in einem offenen Raum, der also nicht ausschließlich für Sender und Empfänger zugänglich ist, werden Nachrichten unweigerlich durch äußere Einflüsse verändert, ähnlich dem "Stille Post"-Prinzip. Den Empfänger erreicht die ursprüngliche Nachricht in veränderter Form. Diese Veränderungen zeigen ein zeitliches und räumliches Abbild der Eigenschaften des Raumes, durch den die Nachricht gewandert ist. Je größer der Einfluss der Raumstruktur auf die Nachricht ist, desto mehr wird sie selbst zu einem Abbild des Raumes bzw. der Raum wird ihr Inhalt. Der ursprüngliche Informationsgehalt wird zwar verringert oder sogar zerstört, dafür werden neue Informationen hinzugefügt. Handelt es sich nicht nur um eine einfache Sender-Empfänger-Kommunikation, sondern um einen komplexen Dialog, führt der Raum eine fortwährende Konversation mit sich selbst.

Aufbau

Die Installation besteht aus zwei sich gegenüberstehenden Einheiten. Beide Einheiten setzen sich jeweils zusammen aus einem Podest mit Bildschirm, einem Mikrofon, einem Lautsprecher und einem Computer, an dem die Technik angeschlossen ist. Zu Beginn wird eine der Einheiten ausgewählt, die zuerst die Rolle des Senders übernimmt. Die andere Einheit übernimmt die Rolle des Empfängers. Ist eine Übertragung komplett erfolgt, tauschen die beiden Einheiten ihre Rollen.

Prinzip

In der Installation kommunizieren beide Einheiten durch Töne miteinander. Die Töne sind die auditive Umsetzung eines Bildes, das die eigentliche Nachricht darstellt. Ihre Abfolge erzeugt eine spezifische Melodie, die durch die Farben des Bildes entsteht. Die Töne transportieren diese Nachricht in ein System, das für den Besucher erlebbar und beeinflussbar ist. Jede Beeinflussung der Raumstruktur bewirkt eine Veränderung der Melodie, des daraus resultierenden Bildes und somit auch der ursprünglichen Nachricht.

Funktionsweise

Die Grundlage der Übertragung bildet der "Bild-Ton-Wandler", eine Software, die auf dem Computer jeder Einheit läuft. Der "Bild-Ton-Wandler" wandelt in der Sender-Rolle ein Bild in Töne um und gibt diese über den Lautsprecher aus. In der Empfänger-Rolle nimmt er mit dem Mikrophon Umgebungsgeräusche auf und wandelt diese in ein Bild um.

Der "Bild-Ton-Wandler" überträgt das Bild in einer Sequenz von einzelnen Tönen, die eindeutig einer Farbe entsprechen. Dazu zerlegt die Software das Bild in seine einzelnen Pixel und überträgt deren Farbe als Ton. Die Reihenfolge der Sequenz ist festgelegt und geht von links nach rechts und von oben nach unten. Der Empfang erfolgt analog. Jeder Ton wird einer Farbe zugeordnet und füllt damit ein anfangs leeres Bild wieder von links nach rechts und von oben nacht unten auf. Das empfangene Bild entspricht bei einer störungsfreien Umgebung dem Original.

Das Bild

Digitale Bilder bestehen aus einer Reihe von einzelnen Pixeln (fig.1). Alle einzelnen Pixel lassen sich in ihre Primärfarben zerlegen. Für Computer sind das die Farben Rot, Grün und Blauviolett. Aus diesen drei Farben mischt der Computer additiv alle anderen Farben. Nimmt man das erste Pixel aus fig.1 und zerlegt es in seine Bestandteile, entsteht das Diagramm fig.2.

Die Farbe dieses Pixels besteht also aus einem Rotwert von 140, einem Grünwert von 198 und einem Blauwert von 63. Die Werte der Farben gehen in den meisten Computeranwendungen von 0 (kein Anteil dieser Farbe) bis 255 (maximaler Anteil dieser Farbe). Somit hat man für jede der drei Grundfarben 256 Möglichkeiten der Abstufung (siehe dazu auch Farbe).

Diese drei Werte bilden die Grundlage der Übertragungsmethode des Bild-Ton-Wandlers. Jedes Pixel, das übertragen werden soll, wird zuerst in seine drei Grundfarben zerlegt. Die Werte dieser Grundfarben werden dann der Reihe nach bei rot beginnend übertragen. In unserem Beispiel wäre das die Sequenz 140-198-63. Sind diese drei Werte übertragen, wird zum nächsten Pixel gegangen. Die Reihenfolge der einzelnen Pixel ist zeilenweise jeweils von links beginnend. Die Reihenfolge der Pixel aus Beispiel fig.1 ist in fig.3 dargestellt.

Die Bildübertragung

Der Bild-Ton-Wandler überträgt Daten durch Töne. Dazu macht er sich das Prinzip des Mehrfrequenzwahlverfahrens zunutze, besser bekannt als 'Tonwahl'. Mit Hilfe der Tonwahl werden Eingaben am Telefon über das Telefonkabel übermittelt. Wählt man eine Telefonnummer, rechnet das Telefon diese in eine Tonsequenz um und überträgt sie. Zu hören ist dies bei alten und oftmals auch bei modernen Telefonen während des Wählvorgangs.

Die Tonwahl basiert auf der Überlagerung zweier Sinustöne unterschiedlicher Frequenz. Für die Standardtastenbelegung eines Telefons wurde folgendes Schema festgelegt:

| 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz | 1633 Hz | |

|---|---|---|---|---|

| 697 Hz | 1 | 2 | 3 | A |

| 770 Hz | 4 | 5 | 6 | B |

| 852 Hz | 7 | 8 | 9 | C |

| 941 Hz | * | 0 | # | D |

Will man zum Beispiel die Taste 1 übertragen, so überlagert man einen Sinuston der Frequenz 1209Hz mit einem Sinuston der Frequenz 697Hz. Im Empfänger wird mit Hilfe eines geeigneten Algorithmus wie z.B. dem Goertzel-Algorithmus eine Frequenzanalyse des Tons durchgeführt. Das ermittelte Frequenzpaar kann durch obige Tabelle immer eindeutig einem Symbol zugeordnet werden.

Da die Datenmenge eines Bildes ungemein größer ist als es die Tasten auf dem Telefon zulassen würden, überträgt der Bild-Ton-Wandler nicht die Überlagerung zweier Frequenzen sondern die Überlagerung von vier Frequenzen, was eine viel größere Fülle von Symbolen zulässt.

Für das Tonwahlverfahren wurden die Frequenzen so gewählt, dass ihre Überlagerungen möglichst dissonant klingen. Man kann so ausschliessen, dass diese Frequenzkombinationen in der Nähe eines Telefons vorkommen. Im Falle des Bild-Ton-Wandlers werden diese Frequenzen aber frei gewählt, und schaffen so ein Tonsystem mit eigenen Harmonien.