Vergleich der Internetradios Musicovery und Last.fm

Das Internetradio http://www.musicovery.com stellt für den Besucher automatisch aus denen in seiner Datenbank gespeicherten Liedern eine Liste zusammen, die es ihm in optisch ansprechender Weise darbietet. Als Eingabe reicht es aus in einem kleinen Koordinatensystem zu bestimmen wie beruhigend die Musik oder wie düster deren Stimmung sein soll, oder eben deren Gegenteile. Diese erste Auswahl kann dann noch auf vielfältige Weise verändert werden, so lässt ein einfacher Mausklick auf ein beliebiges Lied der Liste dieses abspielen und generiert eine neue Playlist mit ähnlichen Musikstücken.

Eine andere Herangehensweise ist bei http://www.lastfm.de gefragt. Hier fragt ein Textfenster nach einer beliebigen Musikgruppe oder Musiker, aus deren Repertoire das Radio dann vorspielt. Interessanter ist jedoch die Radiostationen-Funktion, die zu jedem Künstler noch ähnliche in die Playlist mit dazu nimmt. Bei manchen Liedern ist es allerdings auch möglich diese direkt abspielen zu lassen. Schade ist jedoch dass man die zukünftigen Lieder sich nicht anzeigen lassen kann wie bei Musicovery, wo unpassende Musikstücke, auch schon kurz nach dem Erstellen der Liste, wieder entfernt und manchmal sogar Live-Aufnahmen der jeweiligen Lieder in die Liste aufgenommen werden können.

Weitere Möglichkeiten seinen Musikwunsch noch besser zu spezifizieren sind bei Musicovery das einstellen eines Zeitraumes, aus dem das Lied kommen soll oder aber auch das Genre. Dies kann man sehr bequem über einfache Checkboxen einschränken. Last.fm baut dagegen vor allem auf die Personalisierung des Musikangebotes, dass es auf den bisher gespielten und favorisierten Liedern aufbaut. Darauf setzt zwar auch Musicovery, bei Last.fm geschieht das jedoch übersichtlicher und nachvollziehbarer über eine große Extra-Seite, während Musicovery versucht nahezu alles über eine Seite laufen zu lassen. Diese ist allerdings auch sehr gut aufgebaut und verwöhnt das Auge mit runden und nicht nur farblich abwechslungsreichen Formen ohne dabei zu übertreiben. Den einzelnen Genres werden dabei Farben zugeordnet die sich auch in der, durch mit Röhren verbundenen Blumen dargestellten, Playlist wiederfinden. Auf diese Weise erlangt man schnell eine Übersicht was gerade gespielt wird, auch wenn die Bedeutung der Blumenform nicht zu erkennen ist, denn eine Hilfe oder FAQ sucht man vergebens.

Gegenüber diesem intuitiven und leicht zu erlernenden Interface steht ein etwas klobiges von Last.fm, welches niemanden überrascht der schon einmal http://www.youtube.de oder ähnliche Videoangebote im Internet bedient hat. Dass die eigentlich Playlistauswahl allerdings außerhalb des Abspielobjektes durchgeführt wird, ist teilweise doch etwas umständlich. Dafür führt eine solche Auswahl allerdings auch öfters zu guten Resultaten, während man bei Musicovery teilweise oft versuchen muss, bis man eine geeignete Liste zugewiesen bekommt.

Ein letzter Pluspunkt von Musicovery ist sicherlich auch die Einstellung wie sehr man an seine eigene Favoriten gebunden sein will, oder ob man doch der gesamten Datenbank eine Chance gibt.

Insgesamt ist somit Last.fm im grafischen Aufbau hinter Musicovery in meiner Bewertung, besonders die Übersichtlichkeit, die durch die einzelne, aber wohl durchdachte Seite hervorgerufen wird, gefällt. Die Darstellung der Playlist durch mit Linien verbundenen Blumen ist dabei sogar sehr schön und unerwartet informativ.

Wissenschaftliche Systematisierung eines Stimmungs-Koordinatensystems

Der Artikel «Towards Background Emotion Modeling for Embodied Virtual Agents»1 beschreibt ein dynamisches Modell um Emotionen bei einer Tätigkeit darzustellen und zuzuordnen. Es basiert auf zwei Werten, nämlich Erstens den Möglichkeiten einer Person auf seine Umwelt einzuwirken («achievement potential»), repräsentiert durch den Buchstaben P, und Zweitens die «Leitfähigkeit» C («conductance») dieser Umgebung, wie wenig sich die Umwelt diesen Einwirkungen widersetzt. Die Anwendung von P auf C ergibt eine Größe F («achievement flow») welche die Veränderung der Situation auf Grund der Beziehung zwischen Person und Umwelt. Im Gegensatz zu C ist dieser Wert allerdings sichtbar und in gewissen Maßen messbar. So gelangt man zu den zwei Werten:

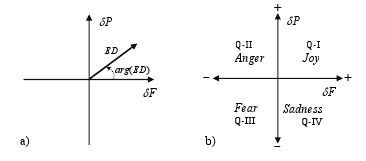

Dadurch lassen sich folgende Situationen unterscheiden:

-

δP > 0

Die Möglichkeiten auf die Umgebung einzuwirken steigen da die Person es vermag mit der Situation umzugehen.-

δF > 0

Die Umwelt verändert sich auch den Einwirkungen entsprechend, was mit dem Gefühl der Freude («Joy») in Verbindung gesetzt werden kann. -

δF < 0

Obwohl die Person auf die Umgebung einwirkt, entwickelt sich diese nicht wie gewünscht. Allgemein führt dies zu Frustration oder Zorn («Anger»).

-

-

δP < 0

-

δF < 0

Die Situation verändert sich ohne Einwirkung der Person und nicht nach deren Wünschen. Die Person empfindet Angst («Fear») auf Grund der übermächtigen sich gegen sie richtenden Gegebenheiten. -

δF > 0

Obwohl die Person Einfluss auf ihre Umgebung verliert, verändert sich die Umgebung zu ihren Gunsten. Darauf reagiert sie mit Mutlosigkeit oder Traurigkeit («Sadness») verursacht durch den Verlust ihrer Handlungsmöglichkeiten. (Siehe dazu Graphik b)

-

Diese Größen lassen sich grundsätzlich, jedoch ohne weitere Einwirkungen von Faktoren wie Gruppen oder Selbstreflexion durch einen Vektor ED («emotional disposition») darstellen. Die Art der Empfindung wird dabei durch das Argument, die Stärke durch den Betrag dargestellt (Graphik a):

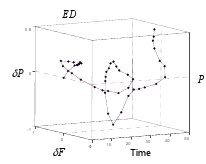

Stellt man dies zeitlich dar, so ergeben sich die Graphiken c:

Dies ist eine durchaus komplexere Herangehensweise als diejenige bei www.musicovery.com. Die Betrachtung in Bezug auf eine Veränderung der Situation über die Zeit erlaubt es deutlich genauer zu differenzieren, während das Internetradio lediglich versucht einen Mittelwert zu finden. Im Bezug auf den Anwendungsbereich kann man allerdings entgegnen, dass die meisten Musikstücke ihre Stimmung beibehalten oder nur geringfügig ändern. Vollständig ist keine von beiden Darstellungen, da sie den Bereich der Empfindungen doch sehr begrenzen müssen um ihn in einem Koordinatensystem darzustellen. Allerdings hat auch keine der Darstellungen den Anspruch auf Vollständigkeit sondern will jeweils nur einen bestimmten Bereich abdecken und beschreiben. Wie jedes Modell hilft es somit die Thematik besser zu fassen, wenngleich man den Anwendungsbereich nicht verallgemeinern darf, da sonst die Gefahr besteht falsche Schlüsse zu ziehen.

Zudem darf nicht übersehen werden, dass es Einzelfälle geben kann die sich dem Schema auf Grund spezieller Eigenschaften, wie zum Beispiel das oben angesprochene Lied mit starker Stimmungsschwankung, entziehen.

Der Ansatz an sich ist auch bereits verschieden, was an den unterschiedlichen Koordinatenachsen zu sehen ist. Musicovery geht dabei auf die Wirkung eines Liedes ein, während sich oben vorgestelltes Modell der Beziehung von Person und Umwelt widmet.

Zusammenfassend kann man somit sagen, dass der Einsatz solcher Systeme zwar durchaus hilfreich ist um Gegebenheiten zu veranschaulichen, es sollte aber klar zu sehen sein wo die Grenzen des jeweiligen Systems liegen.

Artikel über stimmungsbasierte Empfehlungssysteme/Nutzerschnittstellen:

-

Emotion-based music recommendation by association discovery from film music

aus Proceedings of the 13th annual ACM international conference on Multimedia

Sitzung: Poster 3: content track;

Seiten: 507 - 510

Fang-Fei Kuo, Meng-Fen Chiang, Man-Kwan Shan und Suh-Yin Lee

2005 herausgegeben von ACM New York, NY, USA

http://portal.acm.org Index H.5.5 Subjects: Methodologies and techniques

und J.4 Subjects: Psychology -

Emotion-based impressionism slideshow with automatic music accompaniment

aus Proceedings of the 15th international conference on Multimedia

Sitzung: Short papers poster session 3 - systems & applications;

Seiten: 839 - 842

Cheng-Te Li und Roc Man-Kwan Shan

2007 herausgegeben von ACM New York, NY, USA

http://portal.acm.org Index H.5.1 Subjects: Evaluation/methodology

und J.5 Subjects: Fine Arts -

PersonalSoundtrack: context-aware playlists that adapt to user pace

aus CHI '06 extended abstracts on Human factors in computing systems

Sitzung: Work-in-progress;

Seiten: 736 - 741

Greg T. Elliott und Bill Tomlinson

2006 herausgegeben von ACM New York, NY, USA

http://portal.acm.org Index H.5.2 -

A market-based approach to recommender systems

aus ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

Volume 23 , Issue 3;

Seiten: 227 - 266

Yan Zheng Wei, Luc Moreau und Nicholas R. Jennings

2005 herausgegeben von ACM New York, NY, USA

http://portal.acm.org Index H.1.m Miscellaneous

und H.3.3 Subjects: Information filtering

und H.3.4 Subjects: Performance evaluation (efficiency and effectiveness)

und I.2.11 Subjects: Multiagent systems -

MusicSense: contextual music recommendation using emotional allocation modeling

aus Proceedings of the 15th international conference on Multimedia

Sitzung: Short papers poster session 2 - arts, content, applications;

Seiten: 553 - 556

Rui Cai, Chao Zhang, Chong Wang, Lei Zhang und Wei-Ying Ma

2007 herausgegeben von ACM New York, NY, USA

portal.acm.org Index H.3.3 Subjects: Retrieval models

und G.3 Subjects: Statistical computing

und H.3.3 Subjects: Search process

Im Folgenden soll der Artikel «Emotion-based impressionism slideshow with automatic music accompaniment» (Nummer Zwei) genauer dargestellt werden:

Die Autoren beschreiben wie sie versuchen in drei Phasen eine automatische Slideshow mit zum Inhalt der Bilder passender Musik zu erstellen. Sie gehen dabei vor allen auf impressionistische Werke ein und widmen sich besonders Van Gogh.

-

In einem ersten Schritt analysieren sie die Bilder nach mehreren Kriterien um sie bestimmten Stimmungen zuzuordnen. Zum einen untersuchen sie welche Farbe das Bild bestimmt. Sie spezialisieren sich dabei auf die, nach einer Theorie von Ewald Hering, vom Auge antagonistisch wahrgenommenen Farbpaare Schwarz-Weiß, Grün-Rot und Blau-Gelb um eine erste Gesamtwirkung zu erhalten. Danach untersuchen sie das Bild auf Farbflächen und Farbähnlichkeiten. Anhand der Durchsuchung nach ähnlichen Mustern erhalten sie Texturen welche Aufschluss über Stichführung geben und die oberflächliche Beschaffenheit des Bildes, also wie fein oder rauh es ist.

Um dem Bild nun Emotionen zuzuordnen greifen sie auf ein früheres Projekt, dem Mixed Media Graph (MMG) zurück, welches sie auf ihre Bedürfnisse angepasst haben. Durch Vergleich mit einer Datenbank finden sie so die Stimmung, die das Bild am ehesten im Betrachter hervorruft.

-

Ein ähnliches Vorgehen findet nun bei der zugehörigen Musik statt, bei dem man auf einen weiteren Algorithmus zurückgreift. Die Musikauswahl wird jedoch zuvor anhand der aus der Bildbetrachtung gewonnenen Information über die Stimmung der einzelnen Bilder, wiederum über MMG, getroffen. Als Beispiel gilt, dass die Dur-Tonleiter fröhlicher wirkt als Moll oder ein schnelleres Tempo aufregender ist.

-

Schließlich werden die Ergebnisse zusammengeführt. Ähneln sich die Stimmungen von verschiedenen Bildern, so werden diese automatisch in Gruppen eingeteilt. Innerhalb diesen Gruppen werden sie wiederum passend angeordnet, mit dem Ziel die Stimmungsschwankung möglichst gering zu halten. Es handelt sich dabei um das bekannte Travelling-Salesman-Problem, auf das hier nicht näher eingegangen werden soll.

Ist die Reihenfolge festgelegt, werden die Übergänge zwischen den Bildern basierend auf ähnliche Strukturen innerhalb der Kunstwerke generiert. In der fertigen Slideshow werden so ähnliche Ausschnitte fokussiert, per Animation langsam vergrößert und schließlich überblendet.

Der Übergang, besonders zwischen einzelnen Bildgruppen, richtet sich dabei nach dem Rhythmus der Hintergrundmusik. Um einzelne Musikstücke schließlich zusammenzuführen, werden basierend auf den Motiven der Lieder Brücken zwischen ihnen berechnet und eingespielt.

Am Ende des Artikels stellen die Autoren die Auswertung basierend auf eine Befragung von 18 Testpersonen im Vergleich mit bisherige Slideshow-Generatoren. Generell gefällt den Probanden das neue System besser, besonders in den Punkten der Emotionalität und der Ästhetik erhält es deutlich bessere Noten.

Durch die Verknüpfung verschiedener Methoden ist es somit den Autoren gelungen ein überdurchschnittlich gutes Programm für ihre Zwecke zu entwerfen und eine Verknüpfung von Bild und Ton basierend auf den menschlichen Emotionen, die diese Medien hervorrufen, zu erreichen. Momentan scheint die Methodik jedoch noch stark auf den Impressionismus mit seiner spezifischen Farbwirkung und deutlichen Strichführung zugeschnitten. Aus Bildern von anderen Epochen die notwendigen Informationen zu extrahieren wird es nötig sein die Systematik noch zu verfeinern oder gar ganz zu ändern. So werden manche Elemente der Bildkomposition, wie Kompositionslinien oder Seitenverhältnisse wie der Goldene Schnitt noch nicht berücksichtigt. Diese sind allerdings auch primär für die Bildaussage wichtig, was nicht unbedingt das Ziel der Entwicklung gewesen ist.